She is an expert

She is an expert«Здесь должна быть люстра, нам не нужна скульптура»

Лариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала

19 ноября 2021307 Елена Фанайлова© Валерий Леденев

Елена Фанайлова© Валерий ЛеденевПеред вами четвертый материал из тех, что войдут в проект Линор Горалик «Частные лица: биографии поэтов, рассказанные ими самими». Книга целиком выйдет в «Новом издательстве» в первой половине текущего года. Вы также можете ознакомиться с тремя предыдущими материалами цикла — автобиографиями Натальи Горбаневской, Сергея Гандлевского и Владимира Гандельсмана. Здесь — текст ЛИНОР ГОРАЛИК о том, как устроен проект в целом.

— Если бы тебя спросили: «Где родина?» — ты бы сказала что? Есть Воронеж, есть Москва, есть страна...

— Для меня реальная родина, что называется, физическая родина — Россия и какие-то духовные родины, которых довольно много, — это примерно одно и то же. Когда в 16 лет я читала Фейхтвангера, я обнаружила у него слово «космополит» и решила, что это мне подходит, хотя меня в этом смысле никто не воспитывал, кроме прочитанных книжек. Мне, в сущности, довольно легко везде, ну, в какую бы страну я ни попала как путешественник, мне там и все нравится, и я вижу какие-то противные ее черты — точно так же, как и про свою родину. Родина как место, где я родилась, — это райское место моих снов, я туда возвращаюсь, когда, видимо, особенно трудно и когда мне нужно с бабушкой посоветоваться, покойной, естественно, я попадаю в дом своих бабушки и деда, где я жила до пяти лет. Это называется рабочий поселок Елань-Колено. Новохоперский район Воронежской области, это юг области, ближе к Ростову. Детский рай: дом, сад, речка, собака, и дедушка, и бабушка, которые, наверное, даже больше меня любят, чем родители, потому что родители вечно заняты на работе. А дедушка и бабушка — это серьезная туса. Дед инженер был по всяким сельскохозяйственным машинам и еще работал, когда я была маленькая, главным инженером совхоза, каждый день уходил на работу. Ну, у меня не было такого ощущения, что он меня бросает, в отличие от родителей. Он был охотник, рыболов, фотограф, вообще какой-то образец, видимо, мужчины для меня, все женщины ему хороши и любимы, всех надо защищать, опекать. У него была бронь во время войны, как у многих инженеров, но он добился того, чтобы ее сняли в 42-м году. Он прошел Сталинград, и брал Кенигсберг, и потом еще попал в Японию, то есть вернулся он в конце 45-го года. И он очень молчаливый и спокойный абсолютно, ужасно какой-то добрый был. Бабка другая, она немного заполошная и резкая. И эта сладкая парочка, я думаю, — это мое представление о рае. Дед высокий и худой, а бабка маленькая и толстенькая, с такой грудью двенадцатого типа размера.

И вот она ест, и все время, я помню, еда падает на грудь. И бабка, конечно, такой бог кормления, потому что она уже была на пенсии и, в сущности, ей заниматься было особенно нечем, кроме как заботиться обо всех. И вот с утра, значит, вареничков с вишнями налепить, оладий нажарить. Бабка очень много рассказывала, и вот эта линия рассказов о семье, как я сейчас понимаю, осталась во мне как социологическая антропология. Истории про революцию и коллективизацию — это я знаю в бабушкином исполнении, а также про войну и про советскую страну, все эти сказки семейные. Ну, в общем, такой там был рай: несколько вишневых деревьев, несколько яблочных деревьев, на которых можно сидеть, потому что они такие уже старые, что детская попа на них вполне себе умещается и можно книжечку читать там, а когда на речку не идем, то в корыте можно плескаться летом. И залезать в заросли малины и крыжовника и лопать все это, прятаться от взрослых. У меня до сих пор идея, что дом — это частный дом обязательно. Дом, сад и собака. Охотничья собака, на которой можно было верхом ездить и за уши ее трепать. Она была добрейшая, ее случайно убили какие-то идиоты, которые ездили и отстреливали бродячих собак. Она выбежала за калитку и просто сидела там, она никогда никуда не уходила. И ее убили, и у деда был жуткий стресс, и, в общем, отец даже думал, что дед умер от рака желудка в 66 лет после вот этого стресса с собакой. Собака была такая, член семьи.

Я жила до пяти лет в этом доме. У родителей был свой дом, но в основном я тусовала у деда с бабкой. Я помню от родительского дома, как елка падает, а мне год. И как снега наелась, по-моему, в тот же год, такое было удовольствие. Взрослые накостыляли, конечно, когда это увидели, и приходилось делать это потом потихоньку, втихаря.

— Большой кусок жизни проходил «втихаря»?

— Конечно, большой, им же просто некогда было. Наши родители работали. И бабке тоже порой было некогда. Она отправлялась в магазин, на рынок, какие-то там общественные дела. Она же была девушка, которая закончила советскую партийную школу. Она в войну руководила заводом по производству мебели. А закончила свою карьеру директором столовой.

— Серьезная женщина.

— Я потом поняла, что она училась в одном заведении с Андреем Платоновым и даже примерно в одно время. Советская партийная школа — это корпус начала века, он сейчас существует как один из корпусов медицинского института. Бабка там три года училась, и это считалось высшим образованием.

Мне кажется, это нормально, когда у ребенка есть какое-то свое время. Я вспоминаю этот дом как абсолютно таинственный. Дубовый стол, под которым можно спрятаться, и там свисает бахрома от скатерти, и сидишь такой зачарованный абсолютно, а там такая крестовина, под этим столом, ты тоже там попой своей прекрасно помещаешься и смотришь потихоньку на взрослых, которые могут войти в комнату, они могут тебя не заметить. Потом потрясающий диван, тоже из дуба сделанный, дерматином обтянутый, с валиками. Модель сороковых годов. Эта мебель появилась, когда бабка на этом заводе работала. Массивная, сделанная руками. Потом платяной шкаф, куда можно было тоже залезть. У бабки была длинная кроличья шуба, и в ней в жару было прохладно. Там такая атласная подкладочка, она мягкая, такая нежная, и можно там сидеть, и вот там я даже однажды приснула разок. Когда я думаю про это время, я думаю, что это мое персональное кино «Таинственный лес». Это время окрашено каким-то абсолютно волшебным образом. Но потом все стало понервнее, потому что мы переехали ближе к Воронежу, отец работал уже в мединституте, но квартиры еще не было, надо было несколько лет жить в пригороде, километров, наверное, 15 от Воронежа. Дедушка умер после нашего переезда через несколько месяцев. Родители понервнее дедов были, психика у них была менее стабильная. Тут уже было больше всяких переживай. И школу я ненавидела, надо сказать, за вот эту нервозность, за то, что нужно делать то, что ты не любишь. Вставать рано особенно.

— Сразу возненавидела?

— Довольно скоро. Нет, у меня не было проблем с учебой. То есть это до какой-то степени, видимо, примиряло меня с необходимостью делать все по указке, но вообще ужасная, ужасная эта вся школьная жизнь. Мне кажется, что ужасная травма для всех детей. Из какой бы семьи они ни были, какого бы уровня развития они ни были, потому что то, что ты все время что-то кому-то должен, вот это меня убивало. Особенно эта попытка регламентации моего сна. По-моему, мы года четыре прожили в таком районном центре Воронежской области.

— Какая ты была до этого?

— Я была довольно хорошенькая до школы. Есть отличная фотография, сделанная дедом, и вот этот райский мир там как-то виден, девочка в платье с розами, белое платье с какими-то цветными розами, сидящая где-то в шиповнике, в розах.

Потом я попротивнела, надо сказать. По фотографиям видно: пионэрка, а лицо у нее такое усталое, у этой пионэрки.

— А школьные друзья, тусовка? Это не примиряло с пионэрством?

— Отчасти, в общем, были, конечно, бандитские похождения, но и у бабушки были эти бандитские похождения.

— Например?

— Ну, полезли на стройку плавить свинец. Было вот такое развлечение. Видимо, это пошло от старших подростков, кастеты делали. А у нас это было вполне невинное развлечение. Ну, сбежать на речку втайне от взрослых. Вот такие радости. Но все это была какая-то не моя история, какие-то мальчики-хулиганы, выяснения с ними отношений.

— То есть ты была девочкой-хулиганом?

— Да нет, я не была хулиганом! Я просто не чуралась никакой тусы, я бы сказала. Мне было интересно, и все. Я как бы не видела препятствий для того, чтобы общаться с самыми разными людьми, сейчас я бы сказала, разного социального происхождения в том числе. В школе у меня приятели были, мы могли долго разговаривать о прочитанных книгах, что называется. И это было очень важно. Это какие-то люди, с которыми я периодически дружила и могла разговаривать часами, сейчас довольно сложно вспомнить, о чем, естественно. Но это был важный сюжет. Причем мальчики, девочки — это как-то не важно было. У меня и пацаны могли быть друзья, и девки, с которыми можно было по два, по три часа разговаривать.

— Это в каком возрасте?

— Всю школу это так было устроено. У меня были четыре разные школы. Это всякий раз так было, появлялся кто-то, с кем я бесконечно разговаривала. Ну и потом, во взрослой жизни, довольно долго у меня были очень разные задушевные приятели, с которыми я разговаривала. Все время несколько дружеских людей, с которыми ты обсуждаешь жизнь, кино, музыку, литературу, любовные истории. Все это важно. Друзья — это очень важная часть моей жизни. Люди, с которым ты разговариваешь, единомышленники.

— Расскажи про это.

— Ну, я не знаю, может, мне разговаривать все время надо? Сейчас-то я немного с насмешкой смотрю на эту манеру, потому что устаю. Но раньше мне все время надо было разговаривать с людьми.

— Надо — в качестве чего? Как что?

— Это интересный вопрос. Как неодиночество, может быть, или как довольно большое количество переполнявших меня идей, которыми следует поделиться. Где-то в этой зоне, наверное. Если ты разговариваешь с человеком, то ты его любишь. Примерно так как-то это выглядит. Не обнимаешь его, не спишь с ним, а разговариваешь с ним. Вот это какая-то важная вещь… это вообще ключ, это символ любви. Разговор — это символ любовной жизни, я бы сказала, в широком смысле. Семейной жизни, может быть. У меня сейчас перед глазами огромное количество людей, которые были моими друзьями на протяжении всей моей жизни. И, я думаю, сейчас, если я к ним обращусь, эти нити легко восстанавливаются. Кто-то эмигрировал, кто-то находится в другой стране СНГ. И, соответственно, я людей могла не видеть десять лет. Но когда мы встречаемся, то эта нитка очень легко восстанавливается. То же самое касается моих воронежских приятелей.

— Ты училась в Воронеже?

— Я училась в самых обычных школах, никаких специальных. Потом в медицинском институте, потом в университете уже взрослым человеком. Но институт не был тем вузом, которого я бы хотела в своей жизни. Просто основной клан семейный был медицинский. А что такое провинциальный медицинский клан? Это такая довольно консервативная, очень хорошо укорененная в жизни туса, которая и тебе того же желает, чтобы у тебя в жизни все было правильно. Одна моя тетка была деканом стоматологического факультета, вторая — заместителем главного врача областной больницы. И с учетом того, что мама у меня уже не то что болела, а болела чрезвычайно тяжко, они меня уговорили, что медицинский институт — это ровно то, что нужно девочке. Девочке, конечно, это не нужно было абсолютно.

— А что ты хотела?

— А я хотела филологию. Это было абсолютно понятно. Мои школьные учителя впали в кому, когда узнали, что я не пойду на филологию. С восьмого класса все говорили, что это МГУ и филфак — другого варианта не может быть.

— Ты писала уже?

— Да, я писала. Я писала стихи с третьего класса. Сочинения, которые постоянно на каких-нибудь районных и городских олимпиадах оказывались. И почему этого не понимали родные и близкие — загадочная история. Видимо, потому что они боялись, что филология — это не то, что может человека прокормить. Ну, в общем, какое-то ужасное позитивистское сознание, советское, антирелигиозное. И они меня просто на годы сломали. Они выбили у меня почву из-под ног этим медицинским институтом, потому что я потеряла возможность на несколько лет, как это лучше сказать… «Быть собой» — это пустые слова. Я потеряла возможность защищать те ценности, которые мне казались правильными. Например, в старших классах я могла пойти на открытый конфликт со своей учительницей, потому что я была уверена, что она несправедливо хочет выгнать из комсомола одного парня, а это значило, что в институт он не поступит. А здесь я понимала, что я чужой человек, который попал в чужую тусу, и при этом если бы не папа, который работает в медицинском институте, и не моя родня, я бы вряд ли поступила в этот институт, потому что это дикий конкурс, страшно блатное место. И, понимая свою уязвимость, я уже не могла встать, когда слышала какую-то гадость от такой вот провинциально-консервативной дряни позднекоммунистической, я имею в виду и студентов, и преподавателей, там было довольно много этого русского бюргерства. Медицинское образование отчасти военизированное, так еще и навалом скрытой агрессии. И я не могла против этого выступать, потому что понимала, что мое присутствие в этой зоне несколько эфемерно, оно не оплачено моим реальным трудом. И вообще учеба эта давалась мне, надо сказать, с некоторым усилием. С 3-го курса я как-то въехала в технологию обучения, потому что это специфическое образование, оно не гуманитарное, там нужно мозги свои переделать. Поскольку это был советский период, я не могла покинуть профессию, я должна была отработать три года, у меня не брали документы в университет, куда я отправилась буквально сразу после окончания медицинского института.

— Какая у тебя специализация?

— Я три года работала терапевтом со специализацией некоторой в кардиологии, в эндокринологии. Потом я ушла в иммунологическую лабораторию, которая занималась СПИДом. Была одна из идей у меня в конце вуза, что я могла бы заниматься инфекционными болезнями. Точнее, две идеи: либо инфекционные болезни, либо эндокринология. Это две вещи, которые, в принципе, могли немного заворожить. На старших курсах появлялись очень хорошие преподаватели, у которых было настоящее терапевтическое мышление, синтетическое, которые показывали тебе такие развороты, такую как бы голограмму связи внутренней, и в этом есть нечто завораживающее. И из-за этого я, собственно, отправилась в лабораторию, но потом мне как-то стало понятно, что и медицина, и литература требуют человека всего. Будучи врачом, я начинала публиковаться, я и как журналист работала внештатником. И все это уже стало как-то совсем невыносимо, вот это сочетание двух работ, и я просто попросила своих приятелей найти мне иную работу. Года два я так вот ныла, что хочу другую работу, а в это время ныне известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков был преподавателем журфака воронежского. Эдик был завлитом в воронежском ТЮЗе, и параллельно у него были часы на журфаке. И еще одна наша общая подруга там работала. И поскольку я ныла, ныла, то они поговорили с деканом, показали ему какие-то мои публикации, уже в то время и стихотворные, в журнале «Родник», и времена были уже либеральные, 91-й год. И он пригласил меня и сказал: «А давайте вы мне сделаете спецкурс, но только, поскольку вы врач, Лена, этот спецкурс должен быть как-то связан с вашей специальностью». «А по психоанализу можно?» — спросила я. «Конечно», — сказал он радостно. И я придумала такой спецкурс «Психоанализ и культура» и каким-то образом его развивала, и, собственно, почти десять лет я проработала на факультете. То про психологию восприятия рекламы рассказывая, то про психологию массовых коммуникаций, при этом, глядя с академических позиций, это был чистый блеф, потому что никогда я не училась этому. Я просто брала книжечки и читала. А книжки по психоанализу сохранились в воронежской университетской библиотеке с незапамятных времен, дело в том, что в Первую мировую войну Тартуская университетская библиотека была эвакуирована в Воронеж. Мандельштам, когда жил в ссылке в Воронеже, ходил в эту библиотеку, там работала Наталья Штемпель. И несмотря на то, что в войну многое погибло, там был спецхран, где, собственно, доктор Фрейд с ятями существовал, можно было прийти в отдел редкой книги, и уже на старших курсах медицинского института мы все это знали. У меня был старший товарищ, брат одного моего возлюбленного, который нас научил, что нужно туда ходить и читать там вот такие вот книжечки.

А потом это время, когда уже открытые публикации начались по психоанализу, по культурологии, и Фрейд, и Юнг, и более поздние товарищи. И по философии было уже много всего, можно было вполне в этом ориентироваться. Отчасти я это делала для самообразования, потому что понятно было, что читать просто так я себя не заставлю.

— Мы пропустили твою учебу в университете.

— Я, собственно, пошла работать на журфак и параллельно учиться. Вот и все.

— Поближе к языку, наконец.

— На вечерний. Там была такая схема, она называлась «второе образование», для людей с имеющимся высшим, за три года по-бырому все это я прошла.

— Все, что ты рассказываешь, — это картинки. Почти нет людей.

— Ну, потому что было много смен декораций в жизни. Вот я рассказываю пока такую схему…

— Формальную.

— Да.

— О'кей. Тогда давай продолжим по этой схеме. Ты проработала там почти десять лет.

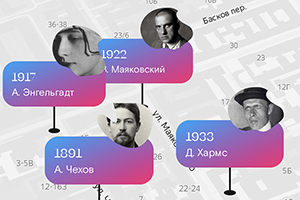

— Да, я проработала там почти десять лет, параллельно я работала два, по-моему, года на телевидении, за это время я с братом там сделала фильм про Мандельштама, который на «Культуре» показывали, грант мы брали. Еще работала со своим гражданским мужем, он архитектор, и я для его проектного бюро часто писала обоснования, поскольку эти обоснования были связаны с исторической схемой города. То, что называется «гений места». Как все эти культурные слои в городе уложены, я про это тоже довольно много читала, в том числе в том же самом спецхране, в том же самом отделе редкой книги. Это скромно называлось отделом редкой книги. Мне было интересно понять, как эти историко-культурные слои в городе упакованы, какое это все имеет отношение к материальной культуре городской. Как пространство и ландшафт завязаны, например, с литературой. И это было интересно понимать по Мандельштаму и Платонову: чтобы хорошо понять про ландшафты Воронежа, можно почитать двух этих авторов. Такая рецепторная система у них развитая, которая позволяет, собственно, выдавать тексты, продуцирующие картинку ландшафтную. Они в этом смысле идеальные авторы: как научиться писать о месте, которое ты видишь, в двадцать лет я буквально этим развлекалась. Оба автора существовали в самиздате, обмен с товарищами у нас был регулярный. Чтение Мандельштама и Платонова было воспитательным в том смысле, что оно было очень наглядным. Ты живешь в этой среде и видишь, как люди эту среду описывают. Это очень как-то поучительно и физиологично. Для меня это была школа письма. У меня не было, что называется, литературного учителя. Местные литераторы мне казались абсолютно чужими.

— Чем? По какому параметру? Что в них было другим, чужим?

— А какая-то другая манера рассказывать. Другая манера миропонимания. Ну, вот я стихи писала, да? Мне было, я не помню, 17 или 18 лет, и бабушка моя лежала в больнице с каким-то дядечкой. Вот он такой признанный воронежский писатель, и она говорит: «Слушай, может быть, мы покажем твои стихи?» Ну ладно, покажем. И то, что он мне говорил после этого, казалось какой-то странной чушью. Он мне начинает рассказывать, что это неправильно и почему это все неправильно. То есть он буквально рассказывает, что моя психофизиология устроена неверно. Я как-то подумала, что я не понимаю вообще: что он говорит, про какого рода литературу он мне пытается что-то впарить? И несколько раз такое было, когда я пыталась поговорить с какими-то людьми, которые там литературой занимаются, и я понимала, что это другая порода людей. Я не понимаю, каким образом они выстраивают слова, то есть читать их могу, но мне совершенно не интересно то, что там написано. Я не понимаю, зачем они это делают. И у них как-то внутри все иначе устроено. И что я буду с ними разговаривать, когда это на чужом языке разговор. А на своем языке разговор я услышала, когда взяла в руки журнал «Родник», типа в 88-м году. И отправила я туда через год свои тексты с братом, брат служил в Латвии и поехал проведать своих пацанов, побухать с ними немного.

И я ему сказала: «Знаешь, брат, возьми-ка ты стишки и зайди-ка ты вот в эту вот редакцию». Брат зашел и, собственно, встретился там с Левкиным. На что Левкин сказал: «Нормально, да. Я возьму это печатать». И, собственно, с той поры мы общаемся. Сначала путем телефонных переговоров. Наверное, в 91-м году мы встретились с Андреем в Москве, а потом в Питере. Вот это уже был довольно сознательный поиск какой-то своей литературной тусы.

— Это было важно — вот про то самое «поговорить»?

— Конечно. Это уже был поиск людей, с которыми разговариваешь на одном языке, и людей с какой-то общей психофизиологией, потому что я уже тогда немного уставала от одиночества в этом смысле. Потому что ты все время должен себе говорить: спокойно, я не сумасшедший.

Дело наше столь специфичное, я бы сказала, что этот фон ты все время должен учитывать. Этот фон, когда твою крышу уносит в далекие весьма пространства и есть необходимость себя перепроверять. И желательно, чтобы нашелся кто-то из старших товарищей, который бы тебе объяснил, что ты действительно не чокнутый. Просто у некоторых людей голова устроена вот таким способом, и надо это признать. Ну, то есть понимать про себя, что это есть. В советские времена это вообще не обсуждалось, потому что это все сразу попадало в зону патологии, если ты только попробовал бы поговорить о том, что с тобой происходит на самом деле, с психологами или психиатрами. И я знаю несколько жертв советской медицины среди богемы, которым ставился диагноз «вялотекущая шизофрения». Но мне повезло. У меня были две подруги замечательные: одна психиатр, одна психолог. И они мне в свое время сказали… ну, то есть польза была все-таки в моем медицинском образовании.

Во-первых, я такой тревожно-мнительный невротик, что мне было важно почитать все медицинские книжки и понять, что я теперь знаю, что со мной происходит, когда происходит что-то там не очень понятное. Так вот, мои две подруги сказали: Фанайлова, если ты думаешь, что ты можешь возложить на психиатра ответственность за твое состояние, ты глубоко ошибаешься. Человек сходит с ума тогда, когда он дает себе индульгенцию сойти с ума, и потом его уже оттуда не вынуть никакими усилиями. Так что хочешь быть нормой — будь добра, следи, пожалуйста, за этим. Это была важная информация, которую мне девушки сообщили, когда мне было 22 или 23 года. Очень полезный момент для самодисциплины и просто адекватности какой-то. Особенно полезно это было услышать в эти дремучие советские времена.

Вот такая, собственно, история. И нужно было уже искать таких же чокнутых, как и я, и к концу восьмидесятых годов я точно понимала, что надо искать таких же, в общем, нервных…

— «Сумасшедших и смешных»?

— …и сумасшедших, и смешных. Совершенно верно. Да, и с какими-то иными представлениями о художественной литературе, чем даже те, что пропагандировались журналом «Юность». И это все было мною обретено в районе рижского журнала «Родник» и питерского «Митиного журнала». И совершенно я была счастлива, и надо сказать, что это было, наверное, главное приобретение в жизни, потому что к тому моменту я находилась в таком серьезном кризисе самоидентификации. А после того мне не было уже страшно ничего. После вот этой питерско-рижской тусы уже ничто не было для меня столь важным, я бы сказала. Для меня очень важно было увидеть Левкина, Драгомощенко, Скидана, Секацкого и еще парочку товарищей, чтобы решить для себя навсегда, что теперь я могу быть спокойной, потому что я вижу людей, которые работают в этой зоне и, собственно, прекрасно себя чувствуют.

— Твои «мы».

— Да, это то, про что я могу сказать, что это мы. Все. И с той поры меня уже не волновали ни публикации, ни какие-то еще литературные сюжеты, связанные с Москвой. Нет, безусловно, есть какие-то дико приятные сюжеты, которые в Москве существуют и тоже являются моментом, что это мы. Но сюжета такой силы, как тот, что со мной случился в 91-м году, у меня в жизни, пожалуй, больше не было. Правда, сюжет определенной силы со мной случился на «Радио Свобода» в той его форме, в которой оно существовало в 99-м году, когда я сюда пришла.

— Это было «мы» в другом?

— Да. Отчасти «мы» состоялось тоже в 99-м году, когда я перебралась в Москву, вокруг первого «ОГИ», знакомства с Айзенбергом, Дашевским, Гуголевым и Левой Рубинштейном. Вот это компания, которая тоже говорила о некоей норме богемного существования в этом городе, о самых разных формах бытования такой психики в условиях столь жесткого мегаполиса. Но главным сильным сюжетом, первым главным сюжетом был Питер, а второй мощный сюжет про «мы» был здесь.

— Как ты вообще собралась перебираться в Москву?

— Собственно, на радио я работала с 95-го года из Воронежа. Сюжет тоже был простой. Денег не было. Мои фрилансерские работы были довольно мизерны. Жизнь моя в гражданском браке представляла собой череду опасностей и приключений, независимость была превыше всего, и впадать в какие-то финансовые зависимости я совершенно не могла, ну, в общем, и отношения этого не предполагали. И нужно было как-то искать самые разные работы, а моя подруга, которая устраивала меня на факультет журналистики в Воронеже, в это время уже работала фрилансером на «Радио Свобода» и посоветовала меня, как корреспондента из региона.

Я какие-то репортажи начала делать про коммунистические митинги или про кризис коммуналки, а к 99-му году я находилась в очередном жизненном кризисе, ну, я понимала, что эта форма мной уже исчерпана, прожита. То, что держит твою жизнь как внешняя рамка, перестает уже тебя держать, ты вкладываешь в это огромное количество энергии, а отдачи никакой. Не работает. И весной 99-го года я приехала в Москву и говорю редакторам нашим, Володе Бабурину и Илье Дадашидзе: «Может быть, летом вы возьмете меня поработать, потому что я знаю, что летом бюро оголяется». Они говорят: «Дорогая, мы-то, конечно, да. Но у нас не принято, чтобы кто-то за кого-то просил. Иди-ка ты сама к Савику Шустеру». Я пошла к Савику, который тогда был директором бюро и с которым я даже лично знакома не была к тому моменту. Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, давай, напиши резюме, приезжай и работай». Вот так, собственно, и вышло. Лето я проработала, а в конце августа собралась уезжать в Воронеж. У меня не было вообще такой идеи, что я останусь в Москве. Была идея заработать денег и как-то немного поменять картинку. И я пришла говорить: «Савик, ну, спасибо, до свидания». Савик, надо сказать, все лето не был в Москве, он был в Праге и в Италии, и мне казалось, что моя работа прошла как-то мимо него. Но я ошибалась. Он сказал: «А куда это ты собралась, собственно?» Ну, я там что-то бе-ме. Он говорит: «Так. Давай езжай в Воронеж. Заканчивай свои дела и возвращайся». Так оно примерно и было. Надо сказать, что какое-то время он подержал меня в черном теле за то, что я не сразу с воплями благодарности кинулась на грудь начальства, а как-то еще кобенилась, не могла понять. Ну, то есть, когда я ему говорила, что у меня там университет, он на меня смотрел как на полоумную.

— «Я не могу, у меня елки!»

— Точно. Буквально вот были эти елки. Он смотрел на меня как на придурочную. И тут уже понадобилось некое вмешательство моих товарищей с радио, которые, во-первых, мне по ушам надавали, а во-вторых, сказали: «Ну ладно, Савик. Ну, девочка у нас идиотка, ну, давай она все-таки немного поработает здесь». Вот так все вышло. А потом начались все эти истории с Бабицким, когда он пропал в Чечне и ребята все за него страшно переживали. Московское бюро «Радио Свобода» того времени, я могу сказать, — это такая почти семейная история. Все шли на работу как во второй дом.

— А как все эти годы была устроена твоя семья, собственно?

— Ты знаешь, я думаю, очень важно сказать, что вообще-то мое детство с каких-нибудь шести лет происходило в семье инвалида. Я как-то не сразу это поняла о своей жизни. Моя мать очень тяжело заболела, и последние пять лет своей жизни она лежала, а я за ней ухаживала вместе со своей семьей. Я никогда о себе в этом смысле не думала до каких-то последних лет, потому что очень любила мать, она вообще была моим главным культурным героем, я из-за нее начала стихи писать. Ну, то есть она человек, который создал мой волшебный мир, мир воображения, мы придумывали с ней всякие сказки и истории. Мы все время проводили либо в чтении сказок и историй, либо в придумывании сказок и историй. Я помню момент, когда мы пересекали одну довольно неприятную дорогу песчаную, и маленькому ребенку очень тяжело идти по этой песчаной и очень жаркой дороге, я помню даже ощущение стоп, которым просто дико жарко, вот эти вот кожаные сандалики советские, да? Они очень тоненькие, и ноги ужасно жжет, и ты должен побыстрее все перейти, а дорога была довольно длинная. То место, где мы жили, там асфальт был не везде, скажем так. И мать моя останавливается и сумку свою поворачивает, а на сумочке у нее была некая фигурная строчка. «Смотри, — говорит она очень серьезным голосом, — это карта, на ней нарисована вот эта пустыня, в которой мы сейчас оказались, вот это барханы, вот мы сейчас между ними, нам нужно сделать маленькое усилие, и мы сейчас выйдем к оазису». Она была преподавателем русского и литературы. Но она всю жизнь хотела быть актрисой, однако бабушка ее не пустила, потому что в театре разврат, ясное дело. И какой-то бесконечный театр плюс литература в моем детстве присутствовали. Конечно, когда она показала мне эту карту, все стало гораздо легче. И вот у нас были такие регулярные развлечения. Мы начинали с каких-то известных сказок, но придумывали другое развитие сюжета, или с каких-то неизвестных историй, а потом появлялись Кот в сапогах и другие знаменитые персонажи, но у нас были абсолютно свои сказки, и это было любимейшее развлечение, пока она уж совсем не заболела. У нее был рассеянный склероз, это нечасто встречающееся, но очень тяжело инвалидизирующее заболевание. И я совсем недавно поняла, что мой подростковый опыт и мой первоначальный эротический опыт сильно с этой историей связаны и что вот теперь я могу сказать: я выросла в семье инвалида. Но в детстве я про свою мать словом «инвалид» думать не могла. То есть я понимала, что она нездоровый человек, больной, но я помню, как какие-то тетеньки в больнице — а она два раза в год ложилась в больницу — с вытаращенными глазами выходили со мной в коридор и говорили: «Слушай, ну у тебя гениальная мать, у тебя просто, в общем…» Ну, потому что она все время шутила. Мои родители все время шутили, и она очень позитивным человеком была. Я помню еще такой эпизод, когда она стала плохо ходить и ходила с палочкой, но ей было удобнее опираться на мое плечо. Мы вышли в Воронеже на такую главную улицу, в старые годы она называлась Большая Дворянская, а в советские времена она называлась проспект Революции. Ну такой променад, Арбат, короче говоря. И вот мы шли, мне было, наверное, лет одиннадцать, и мать одной рукой опиралась на палочку, а другой рукой на мое плечо, а она была вообще-то очень красивая женщина. И это была, видимо, очень странная фигура, которую мы собою образовывали, я помню, что все люди на нас смотрели. Это был важный для меня опыт, когда, с одной стороны, тебе не очень ловко оттого, что на тебя смотрят, и это история про женщину с палочкой, которая идет с девочкой-подростком, а с другой стороны, я испытывала какую-то странную гордость и вызов. «Ах, вы хотите смотреть? Так посмотрите!» Но поскольку мой подростковый период и ранняя юность были связаны с ее болезнью, то это было время суровое в самоограничении. Она совсем разболелась, когда мне было лет, наверное, двенадцать, одиннадцать-двенадцать. Период, когда человек должен много времени проводить со сверстниками, а я все время была вынуждена понимать, что я не могу пойти в кино, потому что сегодня мне нужно вымыть полы, что сегодня мне там нужно сделать то-то, чего не может сделать мать. И совсем тяжелое время — это когда я была в десятом классе, мама сломала шейку бедра, после того она перенесла еще одну операцию и практически уже не вставала до своей смерти. Она умерла, когда мне было двадцать лет. И с этим, конечно, связано много очень сильных переживаний. Я думаю, что если бы мы жили в другой стране, как-то довольно скоро я была бы отправлена на какую-нибудь психологическую реабилитацию после ее смерти.

— Еще бы.

— Мне это пришло в голову, когда я посмотрела «Поговори с ней» Альмодовара. И только тогда я поняла, что со мной происходило на самом деле. И в чем я нуждалась как пациент нашей советской ментальной клиники. Ну, то есть, говоря правду, я просто не могла начать никаких романов, пока она была жива, то есть моя, извините за выражение, сексуальная инициация состоялась буквально через несколько месяцев после ее смерти. И она была абсолютным протестом, она не была для меня фактом моей любовной биографии, эта сексуальная инициация, она была абсолютным политическим выбором, я бы сказала, то есть если говорить о политике моего тела и о каком-то акте свободы, то вот эта история была протестом против смерти моей матери. Но я думаю, что я человек не патологический все-таки по сути, потому что в раннем возрасте действительно и моя мать, и вся моя остальная семья дали мне очень много любви. То есть я понимала, что меня любят, хотя проблемы с родителями, как у всех детей, у меня были. Но за что я должна быть благодарна родителям и природе — за то, что они мне дали сильный разум, и за раннее детство, которое было на самом деле отличнейшим. И я понимаю, что до сих пор оно является ресурсом, который меня не делает, грубо говоря, каким-то исчадием ада, ну, каким-то жалким героем Достоевского, мне почему-то девочки его более симпатичны, а мальчики так совсем ужасные. Мне кажется, что самое худшее, что может происходить с русским человеком, — это повторять биографию мальчиков Достоевского, и когда я с каким-то ужасом увидела несколько лет назад, что ряд литературных героев наших ведут себя как герои «Бесов», то схватилась за голову: «А-А-А-а-а-а! Как бы вот этого не хотелось!!» — этого постоянного воспроизводства на разных уровнях и социальных реалий, и психотипа русского мужского.

Вот я вроде бы человек, выросший в России, который всю жизнь в ней прожил, но я себя чувствую абсолютно чужим здесь психоэмоционально, интеллектуально — всячески я себя чувствую чужим России человеком. Я не могу сказать, что я ее не люблю, что я ее не понимаю, но я так со многим не согласна в ее устройстве, и это несогласие уже взрослое. Я не могу сказать, что я как-то не согласна с моим детством, хотя, рассматривая свою биографию уже с теперешней точки, я сказала бы, что лучше, наверное, как-то более политкорректно мне было бы любить мою раскулаченную бабушку со стороны отца, которая много лет прятала своего отца, моего прадедушку, бежавшего с Соловков. Была такая чудесная история.

— Ничего себе.

— Мне по соображениям исторической справедливости нужно, наверное, было бы любить вот эту женщину, мать моего отца, которая умерла недавно. Но поскольку она была абсолютной аутичкой, то есть человеком, который со мной вообще не разговаривал в детстве — она была занята проблемами выживания в деревне, и, собственно говоря, я с ней познакомилась на самом деле, когда мне было лет девять, я была уже таким взрослым, самостоятельным человеком, — то я, к сожалению, каких-то теплых эмоциональных связей с этой молчаливой женщиной не чувствую. Хотя она тоже шутила. У меня обе стороны любили пошутить. А признаться должна я в том, что совершенно обожаю своего деда и бабку с материнской стороны, которые такие первые советские интеллигенты, что называется. Бабушка у меня батрачка, дед из более-менее какой-то поповской семьи. Но вот это люди, бабушка, мамина мама, она раскулачивала крестьян, понимаешь, что это значит? То есть буквально по идее одна моя бабка раскулачивала другую, только раскулаченная там, в Харькове была, да? А вот эта в Воронежской области и на Тамбовщине творила свои черные дела, и брат недавно вспоминал, как бабка рассказывала: она просто поседела на половину головы в двадцать пять лет. Она в процессе раскулачивания едет в телеге из одной деревни в другую, нужно проехать лесок, она ведет сама лошадь, свист какой-то странный слышит, приезжает в другую деревню, смотрит — а довольно большой ножик в нее кидали, он воткнулся в деревянное сиденье под ее спиной.

Но, как ни странно, с возрастом я все больше думаю, что буду похожа в старости как раз на вторую бабку, которая молчала. Понятно, потому что скажешь слово — и тебя посадят просто-напросто. Тем более что сын женился на дочери классовых врагов, по сути дела. И еще отец и бабка прожили в оккупации. Моя крестьянская бабка знала немецкий язык, самое смешное.

— Опасный элемент.

— Эта вот раскулаченная дочка знала немецкий язык, потому что она работала в немецком кооперативе в начале тридцатых годов. То есть прадедушку с прабабушкой на Соловки, а детей распихали кого на шахту, кого по колхозам. Да, и вот благодаря знанию немецкого языка она как-то и во время войны при немцах умудрилась выжить, при том что муж ее погиб в начале войны под Смоленском. И у отца до сих пор какие-то смешные воспоминания о том времени как о времени страшном и забавном, то есть не об ужасах карательных акций и партизанского движения, а о том, как немецкие оккупанты пытались жить с русскими. Как вот эти солдаты пытались жить с русскими, вспоминая своих жен и детей…

При этом никаких историй про сожительство немцев и русских женщин у отца в памяти не сохранилось, ну, потому что он маленький был, наверное.

— Мог не замечать.

— Или этого не было. То есть он просто рассказывал, что они, конечно, разные были, немцы, но в основном это было все-таки какой-то попыткой ужиться на этом пространстве.

— Мне всегда кажется, что в военной истории быт страшнее битв.

— Это были просто люди, которые себя не вполне даже уверенно чувствовали. Они не понимали, в каком модусе им вообще существовать. Вот их поставили в этом самом селе. Они стоят. Нужно было организовать там хозяйство. И вот эти солдаты при помощи русских женщин хозяйство там и организовывали.

Так вот эта бабка отцовская, про нее есть чудесная рассказка из позднего времени. Когда она уже утомилась и не могла более содержать дом в деревне — корову там, овечек там, еще некоторый скотный двор, то ее взрослые дети начали уговаривать переезжать в город. Она, конечно, долго сопротивлялась, но в конце концов они ее уломали, и вот она жила часть года у дочери, часть года у брата папиного, часть у папы. Но знаменита она тем, что не выходила из дому вообще. И отец спросил у нее как-то: «Мама, а почему ты не хочешь спуститься, погулять, поговорить с людьми?» На что бабушка ответила: «А о чем мне с ними разговаривать?» Вот с возрастом во мне это проявляется все больше, я понимаю, что есть во мне эта опасность, когда я буду сидеть и думать: «А о чем мне с ними разговаривать?»

— Ты этому рада?

— Я просто это очень хорошо в себе чувствую. Когда я услышала от отца эту рассказку, я поняла, что это есть во мне. Я не буду хотеть разговаривать.

Я не могу отправить себя снова в этот какой-то вербальный ад, мусорный ветер.

— А нет какого-то приятного предвкушения этой перемены? Мне в этом модусе видится даже определенный соблазн.

— Конечно, большой соблазн. Может быть, это оттого, что в последние годы я много и пишу, и разговариваю, и выражаю себя как человек языка, возможно, это просто усталость.

У меня иногда сейчас бывает такая интоксикация от общения, что я просто сижу и молчу по два часа. Это бывает либо ночью, либо утром. И я ничего не могу с собой поделать. Я не могу отправить себя снова в этот какой-то вербальный ад, мусорный ветер. В астральную помойку, скажем так.

— Что для тебя значит — оказаться похожей на других членов семьи, оказаться частью семейной истории? И сама эта семейная история?

— Она дико важная, и, как говорил король у Шварца в «Обыкновенном чуде», «вот сейчас во мне говорит моя бабушка». Король оправдывал там свои гадкие стороны таким образом.

— Но Шварц, кажется, хорошо понимал, как это устроено.

— Безусловно. Я их очень часто чувствую в себе. И иногда я прямо с ужасом вижу, что это не я разговариваю или как бы интонирую, а моя бабушка. Это которая раскулачивала. Вот она — человек, который, видимо, не очень понимал чужие слабости. Она все время говорила: «Ну и что?» И, видимо, себе всю жизнь говорила «ну и что». И это сделало ее жестоковыйной. То есть человек, который смотрит на чужие слабости и говорит: «Ну и что?» Мне пришлось научить себя сочувствовать окружающим, особенно тем, у которых истерический рисунок поведения. Вот этим людям мне пришлось себя прямо-таки обучать сочувствовать и понимать, что за этим поведенческим рисунком скрывается та же самая степень боли. В общем, это не нам сравнивать. Это на других весах, это не человеческое дело сравнивать, человеческое дело — как-то правильно реагировать. Так вот, моя «внутренняя бабушка» ни за что не сочувствовала бы истерикам, а мне уже после двадцати лет пришлось с этим столкнуться и понять, что для меня в этом есть проблема, и как-то побольше понимания проявлять к людям разного, в том числе неприятного мне, поведенческого рисунка.

— Ты чувствуешь, что ты ими всеми была, когда ты сочувствуешь истерику, ты чувствуешь, что ты где-то истерик? Когда сочувствуешь ипохондрику — что где-то ты ипохондрик? У тебя это так устроено? Как у отца Брауна, который говорил: «Все эти преступления совершил я»?

— Ну, я считаю, что вообще способность идентифицировать себя с кем угодно и чем угодно — ее надо уже в детях развивать. Вообще я полагаю, что для художника, не важно, поэта или любого художника, чем шире диапазон его психических состояний, тем правильнее. Проблема в том, что люди — я могу говорить за русское комьюнити — очень плохо с этим справляются. Алкогольные эксцессы, психологические срывы. То есть люди думают, что они и есть вот эти их крайние состояния, а это не так, это не они. Это некий набор масок и психомодусов, если можно так сказать, и, собственно, человеку хорошо бы сделать маленький эксперимент: отстраниться от этого, отойти от этого и просто видеть это. Но я уверена, что чем экстремальнее набор состояний психических, которые ты знаешь, тем ты богаче как пишущая единица, это твоя палитра, твой инструмент.

— Мне кажется, что для многих из нас есть «адекватный я» и «неадекватный я». «Адекватный», скажем, ходит на работу, а «неадекватный», как ни крути, пишет тексты, например. И раскачивание этих качелей с возрастом дается все труднее, обходится все дороже.

— У меня есть несколько комментариев к тому, что ты сказала. Во-первых, когда мы говорим «адекватный» и «неадекватный», непонятно, кто из них лучше. Вот я очень не хочу окрашивать со знаком плюс или минус то или иное состояние. А потом, на этом пути, который ты описала, когда человек хочет и некие социальные дивиденды иметь, и в то же время оставаться полноценным творцом, что предполагает абсолютное сумасшествие, нужно сказать правду... А приходится идти на хитрости и жертвы. Приходится хитрить и устраивать свою жизнь так… ну, скажем, я многих своих знакомых никогда не приведу к себе домой, потому что там порой творится чудовищный бардак. Просто невозможно никому показывать из живых людей. Есть вот такие лакуны, с которыми я ничего не могу поделать. И ни один, боюсь, психотерапевт со мной здесь ничего не сможет поделать, потому что это уловки, которые годами наработаны.

— А надо делать? Это ведь по-своему бесценное пространство.

— Недавно я прекрасно проводила время со своим другом, книжным графиком по имени Баграм Ибатулин, который проживает в Нью-Йорке, и он рассказывал, как выпивает с Сашей Бродским. Он говорит: «Вот почему-то, когда мы с Сашей Бродским выпиваем водку и пиво, мне всегда очень хорошо, и мы можем говорить часами, и нам интересно, смешно, и все это умно. Но как только я попробовал выпить водки с пивом с какими-то другими людьми, ничего не выходит. Головная боль, тупизм, немедленное желание расстаться и как-то прекратить вообще».

У них есть, наверное, какая-то общая волна, общая химия творческая, они даже внешне похожи. Это про то, что с головой делать. С головой все очень интересно, там такое кино бесконечное, там такие киноленты и такие персонажные всякие истории прокручиваются.

— Как у тебя устроена эта внутренняя борьба за ресурсы собственного сознания? Как ты справляешься с ней?

— Ну, во-первых, я верю в то, что ресурсы человеческого организма так велики, что нам и не снилось, и мы сами все портим часто. Потом с мозгами: да хрен с ними, пусть борются вот эти тела, я им даю одерживать победу, чего я буду бить морду мужику, который в три раза больше меня? Я же не могу это сделать. Пускай он посидит вольготно, пусть он, наконец, выпьет водки с пивом, если он этого хочет, пускай он, например, рыдает, если у него есть к тому склонность сейчас, пускай он лежит, жалко, что я поспать не могу давать такому телу так много, как ему требуется, пускай он, например, не спит до пяти утра, когда ему это необходимо. Что я буду с ними бороться? Это вот пускай они ведут себя как хотят. И когда они еще выясняют отношения между собой, там, кто главнее, условно говоря, их как-то надо хорошо увидеть. То тело, которое хочет писать стишки, или то тело, которое хочет быть с любимым человеком любой ценой, — а это часто входит в противоречие. Это два очень разных животных. И им тяжело очень друг с другом бывало. О чем мы говорим? Какое я? Я сейчас — это женское существо, это сознание, заключенное в это женское тело, и у него есть какие-то, видимо, серьезные задачи, раз оно тут как-то оказалось, ходит. Они в конце концов как-то договорились, я не заморачиваюсь уже, пусть живут как хотят. Но это не значит, что мне не больно, как назывался кинофильм Балабанова. Вот это меня бесит, вот эта идеология девяностых про то, что нам не больно. Эта русская манера, что мы такие крутые, что нам ничего не страшно, нет, нам больно и страшно, только мы не хотим это показывать, а от этого только хуже.

— К счастью, в поэзии это проговаривалось и проговаривается.

— Иначе можно было бы просто чокнуться.

— Моя подруга, психолог, высказала мне как-то версию о том, почему в девяностые возникла традиция не отмечать сорокалетие. Она говорит — «появилось поколение бессмертных менеджеров». Которые делают вид, что им не больно и не страшно, а вдобавок они не болеют и не умирают.

— Это село на постсоветскую почву, на советское небрежение к человеческой жизни. Я сейчас как доктор начну говорить про чудовищное небрежение к человеческой жизни, к человеческой боли, страху, ко всему объему того, что есть люди. Одна из причин, по которой я покинула медицину, — это то бесконечное пренебрежение к человеку как к сложному существу, как живому существу, которое страдает, которое не является объектом. Отношение советской медицины к человеку — это объектное отношение.

— Койко-место.

— Это какой-то биоробот, который ничего не чувствует, не понимает, тупица, и мы ему сейчас все объясним, мы примем за него решение. Вот эта манера советских онкологов не говорить больному его диагноз, обсуждать там что-то с родственниками. Как это можно? До сих пор это устроено так. Я читала чудесную книжку воспоминаний Войно-Ясенецкого. С одной стороны, он был известен как знаменитый советский хирург, который продвинул невероятно хирургию и был таким светочем хирургической науки, а с другой стороны, он был известен в узких кругах как епископ Лука, а сейчас он канонизирован. А в советские времена это вообще было неизвестно. Он был автором учебника хирургии, светоч науки такой.

— Круга Павлова?

— С Павловым они в переписке состояли. И у него по полостной хирургии есть работа, он пишет, обращается к врачам, чтобы помнили, что душа человека в этот момент трепещет, он просил врачей не позволять видеть больному подготовку к операции, усыплять его до операционной. Это до сих пор не исполняется. Душа больного по-прежнему трепещет, а помощи ей нет ни от кого из людей, которые его в этот момент окружают. Потому что они видят в нем по-прежнему какое-то мясное чучело. Россия живет в рамках героического мифа, а не в рамках реального существования, в рамках этого героического мифа нужно было погубить миллионы на Великой Отечественной войне, погубить людей в революцию. Я уж не говорю про ГУЛАГ, про все эти геноциды, они все были самогеноцидами, это самоубийственное ощущение нации: нас много, и мы не любим друг друга, и мы можем пожертвовать любой человеческой жизнью. У меня такое ощущение, что русские хотят умереть, когда говорят о проблемах демографического порядка. Это какая-то чудовищная биологическая нелюбовь людей и к себе, и к другим, и желание самоубиться.

— Кроме того, сюда страшно рожать ребенка.

— Так почему страшно? Потому что создали такую атмосферу чудесную. Мы и есть этот мир.

И на этом поле можно только на себе все это отслеживать, отслеживать это зло в себе. В девяностые, когда я пришла в университет, мне казалось, что мне достаточно выучить в год двадцать молодых людей, рассказать им о том, что есть интеллектуальные инструменты для анализа действительности, что действительность позволяет быть проанализированной и что твоя собственная психика может быть объектом интеллектуального анализа. Мне казалось, что если в каждом городе несколько человек занимается такого рода пропагандистской работой, то у России будущее существует. Каково же было мое удивление, когда в двухтысячные годы я обнаружила реванш махрового антиинтеллектуализма. Интеллектуальное усилие девяностых оказалось недостаточным для того, чтобы вытащить думающую часть населения, того, что условно называется средним классом, по крайней мере, привести его в то состояние, когда оно будет отдавать себе отчет в своих действиях. Народ не отдает себе отчета в своих действиях. Ты видишь сплошную бессознанку, ты приходишь в русскую православную церковь и наблюдаешь там сумасшедших людей, они бедные, они страдают, это толпа невротиков, они несчастны, и они хотят спасения как какого-то, прости меня, Г-споди, прагматического акта.

— Как анальгина.

— И это очень видно на любой службе. Ровно то же происходит в любой конторе, только там молятся корпоративному духу, корпоративной этике. Я знаешь про что сейчас думаю? Про то, что для меня один из тяжелых сюжетов в России — утрата исторической памяти, утрата непрерывности культурной. Первое заграничное впечатление было у меня то, как непрерывна там культура. Это был первый мой выезд, это была не Европа, это был Нью-Йорк. Это же маленькая культура, и ты видишь, как им дорого здание, которое построено всего-навсего в конце XIX века, — и все: и здания, и городская среда, и парки, и какие-то скамеечки, и какие-то мелкие детальки. Ты видишь, как люди с любовью к этому относятся, и вообще я испытала огромный стыд за Россию, в которой просто «доктор, у меня провалы в памяти». Ты смотришь на тело Москвы и видишь, что у нее провалы в памяти. Я увидела, что Америка — религиозная страна. Дело не в том, что там большое количество церквей, нет. В Москве церквей не меньше, чем в Нью-Йорке, но остальное пространство между этими церквами настолько лишено духа, так поработали над тем, чтобы его убить, этот дух, во всем остальном материальном мире, окружающем эти церкви, что ощущение того, что Россия — бездуховная страна, поражает по контрасту, после того как ты возвращаешься из Европы, например. Ну, про Европу я не говорю. Там просто огромная история, люди в этом воспитаны, и понятно, что религиозное воспитание для них есть часть общекультурного воспитания. Когда римские рабочие или служащие, идучи на работу, забегают в церковь, потому что это их реальная жизнь. Как в России далеко до этого. Обидно, когда начинаются вопли о патриотизме на каком-то ничтожном уровне.

— Я иногда думаю, что патриотизм — это три очень простые вещи: не орать на своего ребенка, доносить бутылку из-под пива до мусорника и не ссать под стены. Мне трудно принимать монологи о любви к своей стране от человека, которые кидает бутылку на асфальт.

— Этот ужас простирается от Калининграда до Владивостока. Пригрело солнышко, человек захотел выйти на природу и обнаружил там горы мусора, которые были оставлены соплеменниками. Я пару лет бывала летом у своих друзей в заповеднике Дивногорье — это такое совершенно фантастическое место в Воронежской области, невероятной красоты природный заповедник, меловые горы. И там протекает маленькая речка такая элегантная, которая в Дон чуть ниже впадает. Каждое утро, выходя на пляж, мы с товарищами занимались тем, что сгребали мусор, который за ночь оставляли туристы, причем там стоит плакат, крупными буквами написано «заповедная зона», пожалуйста, не надо вот это делать. Не надо гадить. Устройте место для костерка и сожгите это все.

— И ведь вынь этих людей из машины и спроси их, любят ли они свою Родину...

— Конечно, любят.

— Мне кажется, так бывает с людьми, безразличными к своему ребенку. «Ты любишь ребенка?» — «Да». — «А какой он?» Молчат.

— Может быть, наоборот, как русские мужики порой к матерям относятся: если я ее люблю и она меня любит, то она мне все простит, я могу бросить ей кучку нестиранного белья своего, носки свои могу бросить? Она уберет, она любит. Родина-мать.

— Ты ведь, как журналист, работаешь с этими темами много?

— Если говорить о рабочей биографии, то самый важный эпизод в ней — командировка в Беслан. Я не застала сам пик трагедии, но свою функцию я понимала как то, что мне предстоит поговорить с большим количеством людей и привезти на радио их голоса. Мы там были с моим коллегой Олегом Кусовым, который в Беслане родился. У нас была такая задача: привезти то, что называется «голоса свидетелей». Это такая, не знаю, социология, антропология. Эти методы европейскими историками, антропологами уже отработаны, люди давно это используют в качестве методологии, я имею в виду простое свидетельство.

— Устные истории.

— Да. Мы записывали там устные истории. Потом просто выдавали их в эфир практически без всякого комментирования, кроме «говорит такой-то, он оказался в школе при таких-то обстоятельствах» или «он был свидетелем вот того-то, того-то и того-то», и это были сами пострадавшие, то есть и дети, и их родители, учителя. Это были медики, хирурги и патологоанатомы, это были следователи прокуратуры. Я увидела, что трагедия, катастрофа в таком библейском смысле слова, делает с людьми. Как ни странно, она открывает в них лучшие человеческие качества. Там абсолютно не было разницы, с кем я говорю и какое радио представляю. Был только один человек, который меня не пускал на платформу, куда каждый день приезжали родственники на опознание тел. На краю Владикавказа, в таком железнодорожном тупике. Типа двор железнодорожный. И там стояло несколько этих вагонов, буквально вагонов-рефрижераторов. Я сначала думала, что это неправда, когда бесланцы про это рассказывали, я думала, что это воспаленное воображение людей. Нет. Это действительно вагоны-рефрижераторы, куда были сложены тела, их туда увезли из морга, потому что, как мне потом объяснили, владикавказский морг просто не справлялся с таким количеством тел в жару. И вот эти несчастные люди раз в три дня ездили из Беслана, это все-таки километров двадцать, и потом пешком до этого вокзала, у кого нет машины. Ехали, чтобы опознать своих несчастных родственников при помощи судебных медиков, которые тоже уже от этого всего сходили с ума. И молоденькие солдаты, которые полгода отслужили, из Ростова, из каких-то там окрестных мест. Единственное место, куда меня не хотели пустить, это и было, и был там лейтенант по имени Эдик. Вот он как-то пытался обмануть меня, сказать: что вам там делать? Зачем вы идете туда? Журналист? Идите, ищите начальника, пропуск получайте. Ну, такой лейтенант Эдик, а остальные люди, вплоть до следователя Генеральной прокуратуры, с усталыми абсолютно лицами, садились, разговаривали. Это была запредельная какая-то усталость, и все плакали, когда говорили. Я видела реально, как большое количество людей может измениться просто в одночасье. Они же обычные совершенно люди, со всеми недостатками, которые людям присущи, ну, то есть эгоизм, хитроватость, память о своих чинах, например, да? Все это как-то абсолютно улетучилось. То есть они не думали даже о том, что они говорят что-то, что не положено говорить начальнику госпиталя или, там, следователю Генеральной прокуратуры.

Меня тогда, помню, сильно задело, что происходит гуманитарная катастрофа, а вокруг этого очень много зон умолчания и псевдокомментариев, мне казались ужасными спекуляции на эту тему, причем спекуляции из любого политического лагеря. Собственно, эта поездка для меня самой означала какое-то восстановление, что ли, человеческой справедливости. Что говорить должны не политики и кто-то, кто вообще не видел, что там происходит, а говорить должны люди, которые там живут, которые все это пережили. И мне было важно понять, что там за география, что там за картина мира, что за городок такой. Это маленький городок, по-русски райцентр, можно сказать, со своей промышленностью, и не бедный городок. В отличие от депрессивных русских городков прекрасно выглядящий, чистенький, народ работящий, весьма достойный.

Там продуктовые заводы. И водка, на которой Осетия сильно поднялась. И завод шампанских вин. Город строили какие-то голландские инженеры, которые в двадцатые годы приехали помогать Советской России, потом сгинули где-то, бедные, но успели построить несколько прекрасных зданий. Строительство началось в десятые годы, в эпоху промышленного расцвета Российской империи. Вокзал в духе модерна, пара заводов такого же типа из красного кирпича, то есть в архитектурном отношении очень культурное место. Очень какие-то достойные люди. Я видела девушек, которые рыдают, это мамы вот этих детей, их сестры, на них не фальшивые, а настоящие итальянские тряпки. Когда ты это все издали воспринимаешь, тебе кажется, что это какое-то бедное, совсем депрессивное место. А дополнительный, что ли, ужас случившегося в том, что это прекрасное место, что, собственно говоря, средний класс Осетии пострадал в этом месте.

Первая школа в Беслане — это лучшая школа города, некоторые люди даже из Владикавказа возили в нее детей, потому что там хороший английский язык. Знаешь, как в маленьком городе — центральная школа, центровая, лучшие учителя, лучшие дети.

И они сами считали, что их Басаев решил за это наказать. Это удар по самосознанию осетин: «А не ходите с Россией! Нечего вам с Россией якшаться, Россию поддерживать! Вы думали, что вы такие умные, что на вашей водке и торговле с Россией вы тут будете процветать? Получите!» Если это так, то замысел в своем цинизме был сильнейший.

— Это и есть настоящее зло?

— Это настоящее зло как оно есть. В чистом виде. Избиение младенцев.

И еще один ужас там был, ну, точнее, понимание того, как там все устроено. Это очень маленькая зона, географически маленькая. Она даже меньше, чем Московская область, Осетия. Там же очень близко Ингушетия, и Чечня довольно близко. Мы летим с Олегом на самолете, он мне показывает прямо из иллюминатора: «Вот, смотри, вот это деревня, где жил мой дед. Вот это деревня, где жила моя бабка. Вот они переехали вот туда. А вот это лесок, из которого, скорее всего, боевики пришли в Беслан».

Это все мне напомнило, как я в молодости несколько раз летала на самолетах санитарной авиации у себя в Воронежской области. Существует такой вид транспорта, как санитарная авиация, который перевозит больного очень быстро, на кукурузнике каком-нибудь. Вот это ровно те же пространства. Это все равно, что твоя Воронежская область. Когда я это увидела, мне стало понятно, что вся эта кавказская история является крупным блефом со стороны Кремля. Видеть эту зону под собой и не вычислить, где находятся там бандиты? Это означает только одно: что это все выгодно обеим сторонам, если не какой-то там и третьей, и четвертой, которая на этом нагревает лапы. Ну, при этом ты попадаешь… Сентябрь же был, солнце светит вовсю, природа невероятной красоты, то есть это место отдыха. Владикавказ вполне себе прекрасный город, выстроенный в стиле провинциального модерна, двух-трехэтажный, очень уютный. И у меня, когда я туда летела, была такая злоба против Басаева, никакого не было сомнения, что это его дело, это по почерку очень понятно. И у меня был какой-то гневный монолог, обращенный к этому человеку — не человеку, он, конечно, не человек, я полагаю, а инкарнация какого-то зла абсолютного. Причем в очень смешной форме. «Басаев, подлый трус, выходи!» — говорила я, как в мультфильме про кота Леопольда. А когда я туда приехала, я поняла, что это невозможно, что это какой-то Басаев, растворенный в воздухе. Это Басаев, которого невозможно персонифицировать, это нечто, что появляется ниоткуда, это зло, которое растворено, оно здесь, оно внутри, и пока ты не поймешь, что оно в твоем сердце, ты не сможешь его увидеть. Не сможешь поговорить с ним, убить его, уничтожить, пока ты не поймешь, что ты — то же, что и он. И вот это тоже опыт той поездки, когда ты понимаешь, что это зло под названием Басаев, как это все ни называй, — дитя этой жизни, порождение этой цивилизации, порождение советского пространства. Его воспитывали какие-то другие люди, что ли? Я смотрела на этих новых мусульман. Мне было интересно поговорить с людьми, которые сейчас называют себя мусульманами. Во Владикавказе стоит мечеть, которая на всех открытках, это такая визитная карточка Владикавказа, прекрасная мечеть, построенная в конце XIX века на пожертвование некоего купца, который женился на местной красавице. И эта мечеть заработала с недавних пор, как, впрочем, и русские церкви. Может быть, восемь лет, может быть, десять. И я пошла поговорить с народом туда. Это молодые ребята, от 18 до 30 лет. Такие немножко маргинальные, кто-то бросил университет, кто-то с высшим образованием, но не мог найти достойную работу, и они при этом страшно увлечены исламом. Ты с ними разговариваешь и понимаешь, что они неофиты. Точно так же, как и русские. То есть проблематика кавказского конфликта — она еще и в этом. Те люди, кого в России называют исламистами. Какие они исламисты? Они такие же…

— Ну, как многие россияне — православные?

— Просто малообразованные люди. Они находятся ровно в той же стадии. И, когда говорится о том, что террор на Кавказе имеет исламское лицо, я нахожусь в сильном недоумении. Это люди, которые стремятся обрести свою идентичность. Это люди, у которых, конечно, дикое количество ошибок, но посмотрите на православных, они чем лучше? Так что к вопросу о Басаеве и других экстремистах, о которых, впрочем, сейчас все меньше слышно. Имеется в виду даже не на территории Чечни, с которой, как вы заметили, нам почти перестала доходить информация или она имеет официально-позитивный характер.

— Рассосалось.

— Совершенно. Рассосался у нас чеченский конфликт. Вот каким-то хитрым образом, вероятно, Рамзану Кадырову все-таки, есть такая мысль, удалось отделить Чечню от России.

А сведения до нас доходили из района Дагестана, например, что там поубивали очередных лидеров исламистского движения. Когда ты изучаешь газеты, оказывается, что лидеру исламистского движения 34 года, при этом он является доктором востоковедения, работает на Российскую академию наук, переводы делает, к тому же страстный местный публицист. После его убийства там обыскивают этот домик, обнаруживают беременную жену, и остатки еды, и какую-то библиотеку.

— Он наверняка был уверен, что он — лидер исламистского движения.

— И люди были уверены. Пацану 34 года. И он не является для меня никаким воплощением зла, а каким-то воплощением, я не знаю, детской идиотии. Как с таким ужасом я читала записки Че Гевары, когда он со своей мужской глупостью радостно и почти хвастливо описывает все эти путешествия через сельву и при этом еще и пишет о себе, что он делал как доктор, я думаю: «О, Б-же! Что у человека в голове?»

— Идеологические войны всегда — войны молодых. После сорока тебе менее интересно, какой флаг поднимают каждое утро.

— Возможно. Но существовал же Масхадов, которому было гораздо больше сорока. Я хочу закончить с темой Басаева как абсолютного зла. Все-таки это зло, которое находилось в человеческом теле, и в общем, если ты внимательнее познакомишься с его биографией, истоки этого зла абсолютно понятны. Руки ему развязала страна, когда обучила его в недрах российского ГРУ и послала в Абхазию. С этого все началось. А дальше человек, у которого нет уже какой-то части жизненно важных органов, но который продолжает огрызаться столь серьезным и изощренным способом, конечно, вызывает нечто вроде изумления. При этом он, только не смейся, напоминает мне Ренату Литвинову. Я полагаю, что в нулевые было два медийных героя в России. Это Рената Литвинова и Шамиль Басаев, это люди, которые беспокоились о собственном пиаре, пожалуй, с тем же рвением, как и об экзистенциальном наполнении своих действий. Первое, о чем беспокоился Басаев, — это чтобы у него были средства массовой информации, как сделать так, чтобы о нем говорили как можно больше. Возможно, это циничное сравнение, но я сейчас рассматриваю тот пласт, где обитают духи public relations, духи медийности, и вот в этом пласте, если отбросить моральную сторону деятельности каждого из упомянутых мной персонажей, мне кажется, это два главных героя нулевых годов. Может быть, сейчас жизнь Басаева ушла в тень, но для меня он остается пугающей фигурой, отсвет которой лежит на всех двухтысячных. Это все наша Родина, Басаев — это все равно наша Родина, а не какой-то там посторонний мусульманский террорист, который пришел как зло постороннее и к нам не имеет никакого отношения.

— А девяностые для тебя остались какими?

— В девяностые годы я была одержима идеей просветительства, потом меня это все немного поддостало, это было внутреннее ощущение, что пора мне менять жизненный рисунок. Все закончилось тем, что у жизни появилось какое-то другое сильное наполнение, и, наверное, важно, что мне дает эта работа, я могу отслеживать большое количество информационных потоков и могу уже как-то их распределять. Это новое умение, как уживаются разные твои тела и ипостаси. Какая-то новая механика здесь включается. Мне уже приходилось отвечать на этот вопрос Андрею Левкину, как мои мозги в девяностые годы были устроены и сейчас: совершенно по-разному. В девяностые годы я понимала, что это все как компьютер сделано, что у меня там лежат пароли, я кликну — и у меня объем информации разворачивается. И это все лежит в разных местах. А сейчас все гораздо интереснее происходит. Я не так хорошо знакома со всеми этими новыми технологиями, но я понимаю, что мозг мой, по сравнению с девяностыми, продвинулся в деле управления информационными потоками и наблюдения за ними, а меня вообще интересует смысл прежде всего, содержательная сторона человеческой деятельности. То, как антропос производит смысл, ради чего он существует, он, вообще, с Б-женькой когда-нибудь повидается или нет? Гармония мира будет знать границы или не будет она знать границ? Одна из вещей, которые меня очень занимают, — это то, как движутся смыслы. Не только в стране, но и в мире. Это можно все отслеживать по телику, по интернету, кино очень показательная в этом смысле вещь. Как тотальная проекция бессознательного.

Кинематограф стал инструментом социального и инструментом геополитического, если угодно, инструментом и больших политик, и эстетических тенденций. И в этом же смысле мне интересно за модой смотреть, но кино тебе и моду покажет.

Я разочарована литературой как делом, которым я занимаюсь. Не скажу «поэзией», но скажу «литературой». Та сфера человеческой деятельности, которая называется русской прозой, меня в двухтысячные совсем не устраивает. В области смыслопорождений ничего нового для себя не нахожу, в области энтертейнмента она повторяет западные ходы, а поскольку у русских эсхатология мощная в подсознанке, она демонстрирует какие-то страшные сценарии бесконечные. Ну зачем мне это?

Я лучше, прости Г-поди, почитаю священные книги, Евангелие, отцов церкви. Блейка, Джона Донна. Честертона я почитаю. Честертон вообще великий. И то, что к нему произошло возвращение у многих интеллектуалов, — это очень показательная вещь, очень симптоматическая. Потому что он показывает, где, как избавляться от нечеловеческого, как избавляться от демонского наваждения, которое тебе говорит, что ты бессмертен, и что ты не испытываешь боли, и что ты вообще такой крутой. В общем, в английской литературе представления о добре и красоте еще как заложены.

— Есть такая теория, что Британия — страна, которую легко любить, потому что в XX веке у нее было меньше поводов стыдиться за свое поведение, чем у остальной Европы.

— Конечно, Англия выглядит получше в XX веке, хотя есть эпизод в фильме Саши Зельдовича «Процесс», когда в том числе и Британия не принимает корабли с еврейскими беженцами. У меня есть подруга англичанка, она при этом всегда подчеркивает, что она шотландка, это большая разница. И она бы вспомнила тебе здесь и Ольстер, и Ирландию, и Шотландию, и прочие вещи. Она специалист по медиа, отслеживала все русские выборы с середины девяностых годов. Она входила в молодежную коммунистическую организацию. Но потом как-то пожила у меня в девяностые годы. Как-то полночи не спит, утром ей нужно лететь обратно в Англию, она говорит: «Ты знаешь, пожалуй, я выйду из компартии». Это после того, как я ей про Советский Союз порассказывала. Ты меня просила наполнять людьми мои девяностые годы, ну, вот, в частности, такая история.

— Как вы с ней познакомились?

— В Воронеже существует старая традиция связи с британскими студентами, это к вопросу об Англии в моей жизни. Романо-германский факультет университета — один из лучших в европейской части России. И несмотря на то, что город был полузакрытым в советские времена, потому что там зона военных заводов, английских студентов приглашали, стажеров, существовало целое общежитие, где они проживали. И, естественно, студенты всех остальных вузов, если чувство жизни у них было, немедленно шли знакомиться с англичанами. Там была такая почти субкультура: мы одевались как они, потому что они привозили нам какие-то шмотки, дарили их, была такая студенческая прослойка, которая одевалась как английские студенты. Мы их обучали русскому языку и адаптировали к действительности, потому как они были, конечно, в шоке от этих сортиров, от отсутствия воды, от того, как с ними обращаются в магазине и на почте. Были еще какие-то специалисты английские, инженеры, которые приезжали что-нибудь чинить, но каждый год КГБ устраивало какой-нибудь показательный процесс, и газеты по весне обычно писали, что с позором изгоняется английский инженер или английский студент, который с фотоаппаратом ходил возле этих самых помещений заводов. Изгоняется английский шпион.

У меня еще есть одна прелестная рассказка, связанная с Джиллиан и Воронежем. В середине девяностых годов в Воронеже рок-движение расцвело, и там появился рок-клуб под названием «Фидбек». Дико популярное местечко.

— Это какой год?

— Девяносто пятый, по-моему. Мы с моей подругой Джиллиан любили посещать это заведение. Я уже не помню, ФСБ это уже называлось или еще КГБ, но эти люди не дремали и вызвали кого-то из нашей любимой панк-группы «Молотов коктейль», для того чтобы уговорить этого человека рассказывать периодически, что там происходит. С большим энтузиазмом в глазах он сказал: ребят, конечно, я буду, это очень важное дело, это невероятно важное дело, и я, конечно, буду с вами сотрудничать, но при одном условии: пистолет дадите? Офицер заорал: вали отсюда, идиот! Это о городском наполнении, кто меня там интересовал в девяностые годы, это тусовки брата, это рок-н-ролльщики. Брат занимался всякой альтернативной молодежной культурой в городе, довольно странно, что она вообще была. Городок такой очень мещанский, ну, по определению своему ему не нужно быть высокодуховным, у него другие радости, он не для этого существует. И, собственно говоря, в конце девяностых более или менее вся эта альтернативная туса в Москву и Питер перебралась, и журналистская, и художническая. Ну, кто-то остался, Сережа Горшков сейчас там куратор галереи современного искусства. Он друг Андрея Бильжо и автор скульптур в клубе «Петрович». Вот Сережа сам себе там организовывает художественную жизнь. Надо сказать, у него хватает на это темперамента и артистизма, собственно говоря, я к нему в Дивногорье ездила, это мы с ним разгребали там вот это говно, которое оставляла за собой нация.

Быть художником в провинции вообще-то какой-то персональный подвиг. Есть люди, которые более или менее легко к этому относятся, но я себя там чувствовала все время абсолютным уродом, который вынужден молчать, скрываться и таить. Я устала от этого, и потом, трудно было совмещать фигуру пишущего и фигуру женщины, которая хочет жить какой-то там личной жизнью. В провинции это очень прозрачная и беззащитная ситуация. Это такая зона, где нужно иметь немереное количество душевных сил, и не всегда ты выходишь победителем из этой борьбы, а Москва и Питер как мегаполисы больше возможности для адаптации предоставляют.

— Среди сборища фриков можно было найти своих?

— Безусловно, я была рада, что нашла фриков, похожих на себя. Собственно говоря, и фрики на «Радио Свобода» были в достаточной степени похожи на меня. Но сейчас я могу покинуть, мне кажется, все свои фриковские семьи. Возможно, это самоуверенное заявление, но привязана я, может быть, к трем-четырем людям. Я должна сказать еще о том, что для меня знаковая встреча — это встреча с композитором Десятниковым, это как раз девяносто девятый год, когда я понимаю, что мне нужно менять свою жизнь. Я увидела перед собой человека одного со мною миропонимания и очень большого внутреннего достоинства, исказить которое не могут обстоятельства богатства или бедности, счастья или несчастья, славы или ее отсутствия, включенности или невключенности в некие социальные процессы. Я Леню во многом считаю для себя образцовой поведенческой моделью в смысле отношений с внешним миром. Меня эта встреча очень утешила и продемонстрировала мне, как нужно себя ощущать в этом мире. Мне дружба с ним очень сильно помогала долгие годы.

— Она сохранилась?

— Он как раз один из трех-четырех людей, без которых я, в сущности, не могу обходиться. Думаю, что еще несколько человек могут сказать про него то же самое, потому что он грандиозный друг.

— Я упорно обхожу тему твоих текстов и вообще литературы, потому что мне хочется, чтобы разговор был про тебя, а не про них.

— Да что про литературу? Она же написана! Что ее пересказывать?

— Давай я попробую вот так: кем бы ты была, если бы не была поэтом?

— Ну, я вообще-то не поэт. Я просто использую поэзию как инструмент для того, чтобы сказать то, что я хочу сказать. Для того, чтобы выразить нечто, что меня тревожит, при этом надеюсь, что тревожит не как такую девочку, которая стишков решила пописать, а как человека, который что-то, наверное, про общую жизнь понимает. Чувствует фон какой-то информационный и психобиологический. Ну, то есть антропологическим инструментом я себя чувствую вполне. В Германии есть такие исследования, которые о поэзии как раз говорят как об антропологическом инструменте, а не как о литературе, поэзию выделяют специальным образом. Я себя поэтом в русском смысле не чувствую. Скорее каким-то человеком, который в доступной ему максимально сжатой, максимально элегантной форме, поскольку ритм и рифма — это очень такая сжатая вещица, рассказывает то, что ему кажется важным. Что это действительно важно, я поняла только лет в двадцать семь, может быть. До того у меня не было уверенности, что у этого письма есть общая значимость какая-то. Потом наступил сюжет с журналом «Родник» и Левкиным, и вот для меня это было точным ответом, что я права. Ну, я когда-то там отправляла стихи в газэту в пятнадцать лет, они там оказывались, а после этого я в двадцать семь отправила стихи, до того я их никогда никуда не отправляла.

— А почему?

— А как-то бессмысленно было, ты знаешь. Там было очень много жизни в этот период, во-первых, история с мамой, с ее смертью, медицинский институт, первые годы работы — эта социализация для меня происходила крайне травматично, и я к тому же понимала, что произвожу некие тексты, которые непонятно где могут быть услышаны. В Воронеже как-то пару раз напечаталась в молодежной газете, но, честное слово, у меня все эти местные литераторские тусовки вызывали какое-то огромное чувство неловкости. Ну, я могу прикидываться сколько угодно и быть вежливой сколько угодно, но я в конце концов устаю от этого театра, и я понимала, что мне просто некуда стихи предлагать, чего, в общем? А тут я увидела смысл, я увидела, куда я могу все это отправить.

— Зачем? Почему? Потому что эти люди поймут, что ты говоришь? Потому что текст окажется в контексте?

— Во-первых, да. В контексте, потому что эти люди на таком же языке, как и я, говорят, а этот язык не линейный, то есть то, чем нам предстояло заниматься в конце восьмидесятых годов… русская поэзия не советская, она идет по совершенно другой ветке, эта ветка где-то почти погибла в тридцатые, и она устроена весьма сложным образом, о чем я, может быть, сейчас не очень готова говорить, в общем, она скорее похожа на четырехмерное пространство, чем на двуплановое, которым была поэзия советская. И я увидела, что товарищи, которые группируются вокруг редакции журнала «Родник», заняты примерно такой работой, она мне показалась похожей на то, что происходит в моей голове, и я туда отправила тексты и не ошиблась. То, что для меня сделал Левкин в моей литераторской биографии, — он серьезно инструментализировал мое психическое состояние, потому что в двадцать восемь лет я была гораздо дурнее, чем сейчас, невротичнее и вообще не понимала, что это меня разносит на куски. Все это колебание пространства и разных бесконечных пространств, в которых ты оказываешься умом. Левкин научил меня определенным правилам гигиены и подходам, с которыми следует к своей психике относиться. У него есть прекрасный текст, «Серо-белая книга», которую я рекомендовала бы всем начинающим литераторам, это руководство по технике безопасности для начинающего пишущего и вообще молодого бойца. Когда про Андрея говорят, что он писатель для писателей… Для меня прежде всего он технолог не столько текста, сколько отстройки психики, писательского сознания.

— Звучит отчасти так, как будто твою жизнь как поэта ты вынесла за отдельную дверь.

— Я бы сказала, что ничего подобного. Это уже ты имеешь сейчас дело с искусством управления внутри одного мозга.

— Как оно осуществляется?

— Поскольку моя задача сейчас вербализировать кое-что, я просто это довольно сильно рационализирую и пересказываю, как оно происходит. Что в голове и в тушке происходят разные странные процессы, которые могут происходить, я догадываюсь, только у поэта. Я уверена, что Б-г меня в этом виде сделал для этого, у меня такой набор психобиологических качеств, который необходим для того, чтобы быть хорошим русским поэтом. В том числе и не слишком удобных для меня самой и окружающих качеств.

— Какие задачи это позволяет решать?