Литература

ЛитератураУвенчанный Данте и два пламени

Андре Жид произносит речь на похоронах Максима Горького, 1936 г.© Getty Images / Fotobank.ru

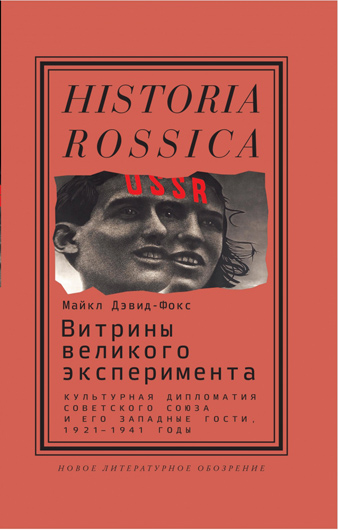

Андре Жид произносит речь на похоронах Максима Горького, 1936 г.© Getty Images / Fotobank.ruКультурная дипломатия, которой посвящена книга Майкла Дэвид-Фокса «Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941 годы», — одна из тех областей, где Советскому Союзу принадлежит безусловное новаторство: показательно, что когда в 30-е годы нацистская Германия, а с конца 40-х — США выстраивали собственные системы культурной дипломатии, то они во многом ориентировались на советские образцы — иногда прямо заимствуя, иногда отталкиваясь и создавая новое как альтернативу. Впрочем, советская новация во многом была вынужденной, от недоступности или большой затруднительности традиционных форм дипломатии, а там, где они были доступны, — от сложности нахождения контактов и эффективного взаимодействия с государственными институциями. Напомним лишь, что дипломатическое признание Советского Союза Великобританией и Францией произошло лишь в 1924 г., Японией — в 1925-м, Соединенными Штатами — в 1933-м.

Да и дипломатическое признание само по себе являлось лишь первым шагом на пути налаживания межгосударственных отношений — сама возможность которых находилась под более или менее актуализированным вопросом в силу изначальной установки на отношения поверх правительств, непосредственно к народам, постулирования первенства классовых интересов над национальными и представления о Советском Союзе как о «социалистическом отечестве» — первом шаге на пути к бесклассовой и безгосударственной общности. Универсалистские устремления сразу же вступили в конфликт с требованиями межгосударственных отношений. В той мере, в какой РСФСР, а затем Союзу оказывалось необходимым взаимодействовать с другими государствами, в первую очередь с западными, стране приходилось следовать существующим нормам — но сама суть советского проекта находилась в конфликте с последними: Союз изначально не был «государством среди государств», и, следовательно, принятие им межгосударственных норм, особенно в первые десятилетия его существования, оставалось условным, а соблюдение их, как «навязанного порядка», не было добросовестным, так как сам порядок мыслился как враждебный — и, следовательно, принимаемый лишь до тех пор, пока не было фактической возможности его изменить.

© Новое литературное обозрение

© Новое литературное обозрениеКоминтерн, будучи могущественным инструментом коммунистического влияния и управления международным коммунистическим движением, особенно в 1-й половине 20-х, одновременно представал как целиком управляемый из Москвы — а его деятельность и деятельность, соответственно, зарубежных коммунистических партий выступала в качестве агрессивного вмешательства во внутренние дела, попытки построения «пятой колонны». Подобная стратегия — и ее восприятие извне — представляла временами свои преимущества, но весьма ощутимы были и ее издержки, когда всякий контакт с советскими политическими представительствами или с органами Коминтерна был близок к тождественности с «работой на иностранное государство», с подрывной деятельностью. Понятно, что подобное положение вещей серьезно сужало круг тех, кто готов был сотрудничать и взаимодействовать с Советами за рубежом, — ограничиваясь, по существу, теми, кто уже принадлежал к коммунистическому движению или, по крайней мере, был весьма близок к нему и кто готов был рисковать своими связями в иных кругах (т.е. в большинстве случаев теми, кто таковых связей не имел).

Отсюда вытекал интерес советской стороны к выделению не-политической сферы взаимодействия — по крайней мере, такой, где политический интерес не был явным и безусловным. Примечательно, что Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, созданное в 1925 г., выступило преемником Комиссии заграничной помощи (КЗП), в свою очередь, унаследовавшей дела Помгола и Центральной комиссии при ВЦИК по борьбе с последствиями голода: организованная ARA продовольственная помощь строилась на принципиальной внеполитичности — и этот ресурс не-политического взаимодействия и будет в дальнейшем использовать ВОКС, вовлекая в свою деятельность тех, кто в противном случае, при явной политизации, счел бы для себя подобные контакты неприемлемыми; политизация здесь происходила post factum, по мере включения в деятельность, а не на стадии «входа».

«Общественный» характер ВОКСа с самого начала был прикрытием — О.Д. Каменева, руководительница КЗП, ставя вопрос об организации ВОКСа, писала в 1924 г. Д.Б. Рязанову (директору Института Маркса—Энгельса): «Считаете ли вы целесообразным создавать “общественную организацию”?» (стр. 81) — характерным образом обозначая иронию, согласно Дэвид-Фоксу, закавычивая «общественный» характер. Как писала она же В.В. Куйбышеву 18 декабря 1924 г. по поводу планируемых в рамках ВОКСа разнообразных секций (кино, научно-технологической, юридической, музейной, этнографической и педагогической), в работу которых вовлекались ведущие специалисты в данных областях: «Эти научные, литературные и прочие секции придают работе внешне общественный характер» (стр. 83). Но вскоре оказалось, что данное решение «позволяет достичь гораздо большего [т.е. не только служить прикрытием для чужого взгляда]: разные секции ВОКСа могли вовлекать в свою орбиту важнейшие фигуры из соответствующих отраслей знания, способствовать установлению связей с иностранными учеными и культурными деятелями и распространить влияние организации за пределы возможностей, открытых для ее постоянного персонала» (там же).

Для отечественных деятелей — столь разных, как непременный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург и В.Э. Мейерхольд, — работа в ВОКСе давала возможность контактов с зарубежными коллегами, заграничных поездок, получения иностранной литературы. Ценность подобных возможностей возрастала тем более, что иные пути получения того же постепенно сокращались: если в середине 20-х власти опасались долговременных поездок за границу, видя в этом подготовку к эмиграции, то к концу 20-х опасения вызывали уже кратковременные визиты; начавшая расти с 1927—1928 гг. напряженность в отношениях с Западом, ограничение контактов побуждали ценить ВОКС как официальное оправдание последних — а ВОКС, со своей стороны, в ответ мог не только требовать лояльности, но и побуждать к действиям, в которых был заинтересован, — вроде участия в идейных кампаниях, подписании или написании заявлений и т.д.

Теодор Драйзер и Рут Кеннел в Сталино (сейчас — Донецк), 1927 г.

Теодор Драйзер и Рут Кеннел в Сталино (сейчас — Донецк), 1927 г.Иностранных участников к сотрудничеству с ВОКСом вели разнообразные мотивы — начиная от возможности получения информации о Советской России и налаживания/восстановления связей с тамошними деятелями до надежд на получение тех или иных привилегий и преимуществ от советской стороны. Опыты организации «Обществ дружбы» в западных странах были разной степени успешности — от наиболее устойчивых в Берлине и Праге с многочисленными отделениями по стране до весьма неудачных попыток организации в Париже и в Лондоне. Насколько можно судить, одной из основных проблем была неопределенность границ контроля — с одной стороны, ВОКС стремился вовлекать в деятельность обществ именитых иностранцев, воздействовать на культурные круги соответствующих стран, с другой — его руководящие чины постоянно боялись утратить контроль над обществами, пытаясь как можно тщательнее контролировать их деятельность. Весьма выразительно проблема подобного рода представлена в диалоге, происшедшем между преемником Каменевой по посту руководителя ВОКСа Федором Петровым и его референтом по Центральной Европе Левит-Ливентом при обсуждении доклада последнего (17 июля 1929 г.):

«Петров: Фактически чья культура, по-вашему, оказывает влияние: наша или их на нас?

Левит: В области техники они влияют на нас.

П.: А в медицине?

Л.: В медицине тоже, но имеются другие области, например театр, где мы имеем колоссальное влияние. Нужно сказать, что Пискатор, который основал в Берлине три театра, всецело находится под нашим влиянием.

П.: А в музыкальном отношении наоборот?

Л.: Совершенно правильно… Но… мы оказали огромное влияние… в отношении кино. Наша выставка имеет колоссальный успех в Германии… Некоторое влияние имеется и в педагогическом отношении…

П.: Вы сказали, что кинорежиссеры учатся у нас, но ведь не технике?

Л.: В отношении всех вопросов, касающихся техники, мы, конечно, учимся у Германии, но, даже несмотря на слабую технику, наши фильмы считаются образцовыми» (стр. 327).

Анализируя этот диалог (стр. 326—328), Дэвид-Фокс обращает внимание на более или менее явно присутствующее и в других документах и выступлениях этого времени восприятие культурного взаимодействия как состязания — игры с нулевой суммой, когда вопрос в том, кто на кого воздействует — кто оказывается объектом культурного воздействия и кто подпадает под него, в то время как именно взаимодействие отсутствует. Тем самым оказывается, что в рамках подобного понимания нет противоречия между относительной «открытостью» СССР 20-х гг., меняющимся и разным в разных областях сочетанием «открытости» с «закрытостью» в 30-х и апофеозом ставки на автаркичность поздних 40-х и начала 50-х: различие определяется не исходным пониманием, а интерпретацией фактического положения вещей, тактическими и стратегическими соображениями — возможностью одержать победу в состязании за влияние, возможностью обойтись без влияния извне (например, те самые вопросы «техники», которые рефреном звучат в разговоре Петрова с референтом).

Отсюда и специфическая ситуация в обществах дружбы с середины 1920-х гг.: в идеале иностранные их члены должны были воспринять советский подход и транслировать его вовне, степень их «дружественности» или «враждебности» измерялась по шкале близости/далекости к этому подходу — любое встречное предложение с их стороны оказывалось в этой интерпретации лишь затруднением, которое надлежит преодолеть, осуществляющееся взаимодействие оказывалось вынужденным в той мере, в какой не получалось ограничиться исключительно воздействием.

Андре Жид во время поездки по СССР© Bibliotheque Litteraire Jacques Doucet, Paris, France

Андре Жид во время поездки по СССР© Bibliotheque Litteraire Jacques Doucet, Paris, FranceСоответственно наиболее эффективными ситуациями оказывались те, в которых советская сторона изначально не могла рассчитывать на непосредственное управление — ограничитель оказывался вписан в исходные рамки действия, побуждая к более «тонким» формам. Успешным примером подобного рода оказалось взаимодействие с Обществом Хётча в Германии: активно развивавшиеся с 1923—1925 гг. связи ВОКСа с этим обществом просуществовали до 1933 г., при этом будучи далекими от попыток идеологического диктата, поскольку само возглавляемое Хётчем общество рассматривало сближение с Россией в рамках государственной, дипломатической логики — а не как близость с советским экспериментом. Сам Хётч, бывший монархистом, а затем ставший «разумным республиканцем», «мечтал < … > об исторически предопределенном геополитическом партнерстве» (стр. 124), успешно сочетая «науку с политикой, что приносило блестящие результаты — до тех пор, пока речь шла о политике Веймарской республики» (там же). В итоге Общество Хётча стало выгодным партнером ВОКСа: в журнале общества (Ost-Europa) ВОКС помещал собственные статьи, оговаривая недопустимость редакционных изменений, но приноравливаясь к характеру издания — и ценя эту возможность пробиться к аудитории, недоступной для финансируемых ВОКСом (не говоря уже о Коминтерне) изданий. В свою очередь, Общество Хётча старалось избегать вопросов, нежелательных для советской стороны, или, во всяком случае, трактовать их в рамках приемлемой для ВОКСа лексики, осуществлять по сходным параметрам отбор авторов и т.п. В 1925 г. уполномоченный ВОКСа в Берлине А.А. Штанге писал Каменевой:

«Конечно, не приходится закрывать глаза на то, что “расположенные” к нам буржуазные деятели и ученые в случае какого-либо серьезного кризиса в отношениях между Германией и СССР вряд ли станут на защиту наших интересов. Но они все равно не выступят открыто, если бы даже мы были с ними связаны и другим способом. Во время конфликта прошлого года многие из членов “Друзей новой России” отходили от Об[щества] и даже вышли из него. При нормальных же условиях мы имеем в Гезельшафт (т.е. в обществе проф. Хётча. — М. Дэвид-Фокс) весьма мощный аппарат, которым можем пользоваться для пропаганды идей сближения среди буржуазных кругов Германии» (стр. 128).

Каждая из сторон полагала, что оказывает влияние на другую и может (до известного предела) манипулировать ею: если ВОКС выставлял Общество Хётча как пример своего наибольшего успеха, то, аналогично, само общество пользовалось налаженными связями с СССР через ВОКС для усиления своего влияния в германском МИДе; примечательно, что разочарование советской стороны к концу 20-х было связано с обнаружением того обстоятельства, что Общество Хётча «можно использовать лишь относительно» (из доклада референта ВОКСа по Центральной Европе Левит-Ливента, стр. 130).

Изначальной целью ВОКСа было приобретение новых «друзей Советского Союза» и сохранение и укрепление лояльности уже существующих — а одним из основных средств к этому выступала организация визитов в Советский Союз с наглядной демонстрацией достижений страны, разрушением предрассудков и созданием положительного образа. Тем самым на переднем плане оказывался вопрос о производстве должного образа; средствами к его созданию являлась, разумеется, «управляемая демонстрация». Раздел работы Дэвид-Фокса, посвященный данной проблеме (гл. 3—5), является, пожалуй, наиболее интересным, поскольку выходит далеко за пределы традиционного противопоставления «иллюзии» и «правды», «обмана» и создаваемых «фасадов». Детально изучив технику «показов» и отбора объектов, исследователь приходит к заключению, что:

— во-первых, избираемые объекты были далеки от стремления «обмануть» наблюдателя — ему предъявлялись образцовые стройки, сельскохозяйственные предприятия, детские коммуны и т.д., при этом оптика, которую стремились передать иностранным наблюдателям, и оптика внутреннего взгляда и самих предъявляющих оказывались тождественными или весьма близкими. Логика «образцов» вытекала из крайней ограниченности ресурсов, направленных на модернизацию отсталой страны, — но «образец» был тем, что надлежало распространять, тиражировать: направление движения и одновременно демонстрация возможностей — тех достижений, которые возможны при правильном, советском подходе; ограниченность достижений связывалась тем самым с ограниченностью времени и ресурсов, тогда как демонстрируемое достижение показывало истинность избранного пути и его авангардистский характер;

— во-вторых, значим был не только демонстрируемый объект, но и сопровождающие его пояснения, долженствующие создать надлежащий контекст, — так, одним из привычных пояснений было сравнение с дореволюционными условиями: то, чему надлежало произвести впечатление, были скорость продвижения вперед, масштаб изменений по сравнению с предшествующим состоянием, и в этих рамках иные, весьма непрезентабельные, реалии не только не мешали производимому впечатлению, но оказывались способны усилить его — демонстрируя мир, еще не подвергнутый или подвергнутый лишь в малой степени преобразующему воздействию;

— в-третьих, демонстрируемые объекты были (по крайней мере, в большинстве случаев) радикально далеки от мифа о «потемкинских деревнях» [1]: не говоря уже о больших стройках и промышленных гигантах 1-й пятилетки, старательно предъявляемых путешественникам, колония им. Горького и коммуна им. Дзержинского, руководимые А.С. Макаренко, или Болшевская коммуна для беспризорников имели самостоятельную историю, затем стали образцовыми — и уже затем оказались объектами посещения зарубежных туристов [2]. Впрочем, воздействие оказывалось далеко не всегда контролируемым: так, вопреки ожиданиям, некоторые иностранные туристы, наблюдая большие стройки, отмечали в первую очередь обилие неквалифицированного ручного труда, крайне низкий уровень механизации, а настойчивая пропаганда гигиены вызывала у них размышления о нечистоплотности населения, нуждающегося в подобной пропаганде.

Для многих — если не для всех — именитых иностранцев, посетивших Союз в эти годы, основными были отношения с их собственной аудиторией, реакция на происходящее в их мире, а не в той стране, куда им довелось приехать.

В качестве особого и крайне значимого случая Дэвид-Фокс анализирует поездку Максима Горького по возвращении его в СССР, в первую очередь известное посещение СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения), поскольку и текущие отзывы, и написанный в результате травелог играют на особом статусе автора — выступающего по отношению к советской действительности в качестве отчасти иностранца и потому способного и лучше объяснить иностранцам советскую действительность, и внутренним читателям дать внешний взгляд. Печально знаменитый текст Горького оказывается невозможно проинтерпретировать, ограничившись лишь словами о «фальсификации», сознательном «искажении» действительности и т.п., поскольку в этом случае Горький создает целую и по-своему логичную систему описания, которая позволяет эффективно преодолевать неудобные реалии, не погрешая против своих убеждений и представлений о себе как о добросовестном наблюдателе, прокладывая путь к доктрине «социалистического реализма». Ведя речь об «истинном реализме», он противопоставляет его тем самым реализму ложному, ограниченному воспроизведением одной наличной действительности, замкнутому в сферу непосредственно наблюдаемого — и тем самым оказывающемуся «натурализмом»: истинный реализм требует добавления «желаний и возможностей», «революционного романтизма», нацеленного на преобразование действительности, видящего в действительности зародыши, проявления того, чему предстоит восторжествовать в дальнейшем — в том числе за счет воодушевления людей этими романтическими образами, благодаря которым они оказываются способны разглядеть в своем существовании то, чему суждено его превзойти. Это поясняет разрыв, существующий между тем, что Горький видел на Соловках — и что он счел нужным описать:

«Когда Горький описывал Соловки как место перевоспитания, он проигнорировал или обделил должным вниманием многие вещи: массовую смертность от непосильного труда, стремление извлечь из принудительного труда максимум выгоды, наказания тяжелой работой в виде таскания воды вверх и вниз по лестницам, доводившие заключенных до изнеможения, и т.п. < … > Но Горький не просто обманывал — он создал систему самообмана в массовом масштабе. Писатель не выдумывал наличие системы перевоспитания и “культурно-просветительской” работы на Соловках — он усиливал черты нехарактерного образца, который действительно существовал; это привело к переопределению реальности, что явно напоминало методы, при помощи которых иностранцев пытались заставить “правильно” воспринимать стройки коммунизма» (стр. 263).

Тем самым текст, который во многом опирается на практику демонстрации зарубежным туристам и представления вовне, оказывается переносимым к внутренней аудитории — и Дэвид-Фокс демонстрирует, что и в этом случае, и в целом ряде других практики, возникшие первоначально в рамках культурной дипломатии, формирования надлежащего образа у иностранцев, затем оказываются используемы внутри страны — непосредственно или в модифицированном виде, равно как и «образцы» переходят от внутренних пользователей к внешним или наоборот. Впрочем, текст Горького демонстрирует и другую особенность многих травелогов и отзывов иностранцев — они, в свою очередь, оказываются средством коммуникации с Советским Союзом: акценты, расставленные в текстах, положительные отзывы по поводу конкретных реалий или того, что считается реалиями советского мира, призваны зачастую выполнять перформативную функцию — побуждать советское государство к поддержке или сохранению указанных тенденций или поощрять то, что отмечается как поощряемое, — отход от «описания действительности» оказывается средством побудить привести действительность в соответствие с создаваемым описанием. Последнее мыслится возможным в том числе и благодаря демонстрируемой Советским Союзом крайней чувствительности к иностранным отзывам — но эта чувствительность на практике дает мало возможностей к такому использованию, поскольку выступает для советской стороны как инструмент классификации иностранцев на «друзей» и «врагов», а соединение положительных и отрицательных отзывов объясняет, например, «мелкобуржуазным» мировоззрением наблюдателя — направляя усилия на «работу» с ним: иными словами, результат наблюдения, судя по анализируемым Дэвид-Фоксом отчетам работников ВОКСа, интерпретируется как производное от качеств иностранца и работы с ним — а нежелательный результат наблюдения соответственно объясняется недостатками посетителя или провалами в работе с ним, но никак не затрагивает сами реалии.

Хотя ВОКС во 2-й половине 20-х был весьма влиятельной организацией, однако он никогда не обладал монополией на «культурную дипломатию» и на разнообразные формы работы с иностранцами — за границей помимо дипломатических и связанных с Коминтерном каналов (самым известным из которых будет берлинская империя Мюнцберга) присутствовали представительства или организовывались проекты от отдельных министерств и ведомств, внутри страны ситуация оставалась аналогичной, а попытки монополизировать прием иностранцев были окончательно подорваны становлением «Интуриста», когда ВОКС оказался в зависимости от последнего с технической точки зрения: если первоначально «Интурист» иногда затребовал гидов от ВОКСа, то вскоре обзавелся собственным штатом и взял на себя организацию «типовых маршрутов» и т.п.

История взаимодействия «Интуриста» и ВОКСа, рассматриваемая Дэвид-Фоксом, особенно любопытна демонстрацией возобладания экономических мотивов — и тем, как они переплетались с политическими. «Интурист» создавался в 1927—1929 гг. как «коммерческое» учреждение, надежды, с ним связанные, в первую очередь относились к притоку «валютных иностранцев» — и вопросы прибыльности для него стояли на первом плане. Так, ограничение свободы передвижения, навязываемое сопровождение и т.п., служившие снижению неконтролируемых контактов туристов с окружающими советскими реалиями и контролирующие их впечатления, не противоречили экономическим задачам, а оказывались своеобразной напряженной гармонией политических и экономических мотивов: контроль, под который попадали туристы, одновременно ими же и оплачивался, плотный график означал множество экскурсий (например, автоматически включаемую утреннюю экскурсию: от нее путешественник не мог отказаться — и она включалась в счет) — навязанные услуги, каждая из которых предоставляла доход «Интуристу» (стр. 304—305).

Сидней и Беатрис Вебб отправляются в СССР, 1932 г.© LSE Library

Сидней и Беатрис Вебб отправляются в СССР, 1932 г.© LSE LibraryЕсли в 30-е годы «Интурист» отнимет у ВОКСа массовых «валютных иностранцев», то на ВОКСе останется прием «больших иностранных гостей»: именно на 30-е годы придется череда визитов иностранных знаменитостей с триумфальными встречами, ориентированными уже не столько на зарубежную, сколько на внутреннюю аудиторию. В отличие от привычной схемы «увлеченных» или «ослепленных» западных интеллектуалов, не замечающих советских реалий, Дэвид-Фокс демонстрирует наличие систематического различия между текущими записями, дневниками, отзывами, зафиксированными во время визита, — и последующими описаниями, оставленными путешественниками: иными словами, речь идет не только, а зачастую не столько о том, что они не увидели, сколько о том, почему затем, в описаниях, предпочли скорректировать увиденное. Показательным примером служит случай Драйзера: его русский дневник (1927—1928) полон саркастических замечаний и демонстрации высокомерия по отношению к увиденному, где его раздражало все — начиная от гостиничного неустройства и постоянных бытовых неурядиц до попыток контролировать каждый его шаг и приставить к нему соглядатаев. Но по возвращении в Нью-Йорк он пишет Рут Эпперсон Кеннел, с которой у него был двухмесячный роман во время путешествия по Союзу и которая служила ему переводчиком и секретарем:

«Я почувствовал, что не должен смешивать испытанные мною личные неудобства и свою бурную реакцию на новый мир с действительным ходом дел в России. И в особенности я решил… что мне не стоит слишком уж пытаться помешать идеалистическому дерзанию» (стр. 239).

Предсказуемым образом для многих — если не для всех — именитых иностранцев, посетивших Союз в эти годы, основными были отношения с их собственной аудиторией, реакция на происходящее в их мире, а не в той стране, куда им довелось приехать: восторженные или негативные отзывы иногда в одинаковой мере говорили об отношении к своим делам, а не о происходящем в стране, где они провели от нескольких недель до нескольких месяцев. Восхваление тех или иных сторон советской жизни оказывалось аргументом во внутренних спорах — аргументом тем более сильным, что не только говорили о желательности перемен, но и демонстрировали их осуществимость: это была ссылка на утопию, ставшую реальностью. Зачастую основным предметом интереса, тем, что определяло оценку, оказывался конкретный аспект советской действительности: именно он задавал перспективу остальному описанию, так как последнее призвано было обосновать его, дать способ рассмотрения — как фон в картине. Для Поля Робсона, восторженного поклонника Союза, главным было отсутствие расизма — так что он находил даже сходство между русским и «негритянским» (sic!) языками, а для Андре Жида — освобождение сексуальности, мир, где гомосексуальность больше не является преступлением. Последний случай особенно показателен: для последовательного нонконформиста именно визит в СССР стал поворотной точкой — и восторженный прием, и настойчивые попытки контроля над ним и его свитой, и увиденное им крушение собственной мечты — восстановление криминализации гомосексуальности, наступающее сталинское викторианство и ханжество, то, от чего он бежал всю свою жизнь, — привели к результату, противоположному тому, что ожидали устроители. Так, напечатанные в количестве 300 тыс. экземпляров фотографии Жида привели его в панику, поскольку он лишился возможности прогуляться по городу, где каждый теперь узнал бы его в лицо, а массовая пропаганда его произведений перед визитом продемонстрировала конформность и управляемость вкусов — черты, наиболее отталкивавшие его. В результате он писал в «Возвращении из СССР» (1936), адресуясь к своей устойчивой аудитории:

«Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего хотели. Еще один шаг, и можно будет даже сказать: это как раз то, чего не хотели» [3].

Советская же реакция на текст «Возвращения…» привела к закономерному результату — публикации им «Поправок к моему “Возвращению из СССР”» (1937), где Жид высказался еще определеннее — он не был человеком, который менял свои взгляды под давлением, или, точнее, был склонен под давлением поступать наперекор. Как писал он позднее:

«Я бы хранил молчание о печальном и неудовлетворительном состоянии дел в Советском Союзе, имей я свидетельства даже незначительного прогресса и движения к лучшему» (стр. 446—447).

Данная фраза тем более характерна, что может раскрыть логику самоцензуры многих других иностранных наблюдателей: для Жида в отношении той динамики, которая его интересовала, данные были самые неутешительные, для иных авторов дела обстояли иначе — как для Фейхтвангера, призванного по инициативе Кольцова исправить впечатление, произведенное Жидом. Для немецкого писателя основным был антифашизм — о чем он сам прямо и неоднократно заявлял в тексте скандально знаменитой книги, — и здесь СССР в 1937 г. принципиально отличался от западных демократий, казалось, неспособных решительно противостоять нацистской угрозе: в поисках союзников в этой борьбе Фейхтвангер был готов многое оставить «незамеченным» из того, что выходило на передний план для Жида. Для другого знаменитого путешественника, Беатрис Вебб, многие неприемлемые черты советского мира будут объясняться свойствами того «грубого материала», с которым пришлось работать большевикам, — и потому окажутся за пределами книги, дабы свойства, обусловленные местом и временем, не могли быть использованы для дискредитации идеи. Вновь обратим внимание, что речь идет не об «ослеплении», а о вполне сознательном отборе материала — диктуемом и представлениями о направлении движения (горьковский «романтический реализм»), и представлениями иностранной аудитории, которой адресуются эти тексты.

Анри Барбюс во время выступления на одном из московских предприятий, 1930 г.© РИА «Новости»

Анри Барбюс во время выступления на одном из московских предприятий, 1930 г.© РИА «Новости»1937-й оказался последним годом «больших визитов»; к этому времени ВОКС многократно подвергался чисткам и проработкам, но эпоха Большого террора предсказуемым образом прошлась по нему тяжелее всего — в одном из внутренних документов, цитируемом Дэвид-Фоксом, основанием к чисткам служат «связи с заграницей»: примечательно, что автор документа не находит ничего курьезного в обвинении сотрудников «общества культурных связей с заграницей» в наличии этих самых связей. Но именно 30-е оказались временем и наибольших успехов культурной дипломатии Советского Союза — свою роль здесь играли и Великая депрессия, на фоне которой успех Первой пятилетки выглядел особенно впечатляющим, и рост европейского фашизма, пугавший многих интеллектуалов, и одновременно поиск многими правыми взаимодействия с Союзом (популярные в это время идеи право-левого синтеза — для тех, для кого в словах «национал-социализм» вторая часть значила не менее первой), и успех политики Народного фронта: сами иностранные наблюдатели вырабатывали модели описания и объяснения, которые позволяли представить Советский Союз в выгодном свете — для своих читателей и в иных случаях и для читателей советских. Наиболее ярким примером последнего рода стал Анри Барбюс, в конце концов оказавшийся биографом Сталина, нашедший каноническую формулировку «Сталин — это Ленин сегодня», — восхваление, идущее извне, и в реалиях 30-х годов было куда убедительнее для читающей аудитории, чем непрерывный поток внутреннего славословия, подтверждая, придавая авторитет последнему.

Предвоенная пора резко сократила поток иностранных туристов, который с 1939 г. был отчасти компенсирован туристами немецкими — их уже не возили на «стройки социализма», но показывали многочисленные церкви, монастыри да дворцы. В послевоенный же период Союз замкнулся от западного мира: туристы и даже западные знаменитости, не принадлежащие к однозначным сторонникам, т.е. к тем, кого уже не было нужды убеждать, не были особенно желанными гостями. В 1950-е годы ВОКС был закрыт, в 1957 г. его функции унаследовал Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, а при Совете министров СССР был создан Государственный комитет по культурным связям, просуществовавший до 1967 г., когда на смену ему пришел Отдел культурных связей в составе МИДа. Тем самым положение «культурной дипломатии» в СССР оказалось «нормализовано», подчинено по принятой в большинстве стран к этому времени модели ведомству иностранных дел: поскольку Советский Союз к тому моменту не только встроился в «мировой порядок», но и стал одним из двух его основных создателей, то необходимости в особой, выведенной за пределы МИДа системе «культурной дипломатии» уже не было — как, впрочем, и надежд на прорывную роль такого рода дипломатии в отношениях с Западом.

Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921—1941 годы / Пер. с англ. В. Макарова; науч. ред. перевода — М. Долбилов и В. Рыжковский. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. 568 с. (серия Historia Rossica)

[1] Далекость от мифа о «потемкинских деревнях» приближает к реалиям этих «деревень» — поскольку наблюдатели путешествия Екатерины II в Крым писали о декорировании городов и селений: это было управление взглядом, стремление создать надлежащее впечатление, но на основе существующего; новые поселения Потемкин стремился показать более привлекательными, чем они были к тому времени, — если угодно, это была не фикция, но pokazuha.

[2] Случай Болшевской коммуны особенно интересен в том плане, что известность к ней пришла из зарубежной публикации — статьи Вильяма Ресвика, опубликованной в леволиберальном американском журнале The Nation (в номере от 11 ноября 1925 г.). Статья привлекла внимание уполномоченного ВОКСа в Вашингтоне Бориса Сквирского, направившего запрос в Москву, после чего уже в 1926 г. советская центральная пресса стала распространять информацию о Болшевской коммуне: «процесс, в результате которого она стала образцово-показательным учреждением, был запущен в ответ на международное одобрение» (стр. 272).

[3] Жид А. Возвращение из СССР. Фейхтвангер Л. Москва 1937. — М.: ИПЛ, 1990. С. 91.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20224118 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20223894 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20224039 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература