В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427234 Вермонт, 1985 год© из архива Татьяны Ретивовой

Вермонт, 1985 год© из архива Татьяны РетивовойИные истории, начавшись как трагедия, длятся как комедия, завершаются же как фарс. Обратное случается существенно реже.

П.А. Дальберг

Стоял ноябрь, а может, март. Птицы летели с юга на север, с запада на восток, туда-сюда и как попало. После безвременной кончины Генералиссимуса и минуло-то всего ничего, а вон как оно все переменилось.

Зима в тот год выдалась, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы то и дело сменялись оттепелями, оттепели характеризовались длинными — неприлично длинными для имперской столицы — сосульками. По улицам Эмска, припахивающего онучами, овчиной, карболкой и квашеной капустой с укропом и тмином, звенела капель и штопорили метельные крутни. Хрустели малосольные огурцы.

В начале девятого вечера Лаврентий Берия, генерал-генерал философских войск, ветеран Ордена Часовщиков и Кардинальный хранитель настоящего времени, взвивался, кручинясь, по ступенькам винтовой внутрибашенной лестницы Спасской башни. Закрутившись до конца, толкнул входную, броней одетую дверь, что вела в каземат с часовым механизмом. Вступив, едва не задохнулся от приторного амбре особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья и показавшегося в сей миг тошнотворно застойным.

Время не радовало своего хранителя ароматами. Не радовали его и соратники по ордену, все эти Маленковы, Ворошиловы и примкнувшие к ним Шепиловы, клевреты и рептилии, совершенно распоясавшиеся после того, как Иосиф их — нас — покинул. Возомнившие о себе чего не следовало, а чего следовало, не могущие возомнить, тем паче осознать, — принялись травить его, Лаврентия, обвиняя то в неуплате масонских членских взносов, то в манкировании служебными обязанностями, то… Не имея возможности образумить не вовремя зарвавшихся временщиков, Лаврентий не мог изобрести ничего более приличествующего утекающему моменту, как препоручить себя в ведение Хроноса. Ибо терпению Хранителя наступил хронический предел.

Срезав с часового механизма какой-то сыромятный ремень, ибо припасенную заранее — на оный потребный случай — веревку, разумеется, слямзили, — генерал-генерал изготовил из него петлю и надел одним концом себе на шею.

В двадцать сорок две, протиснувшись в замочную скважину, вышел на циферблат. Утвердившись на цифре «VIII», свободным концом набросил ремень на сошедшиеся в тот миг стрелки — часовую и минутную — и заученным жестом, каким прежде затягивал узел галстука, затянул. После чего, подумав о позабытом некстати где-то по дороге пенсне и удивившись, что втайне — исподтишка — исподволь — пеняет себе за эту досадную, приключившуюся на пороге небытия, оплошность, умогласно возгласив: «Палисандр, Палисандр, дерзай же!» — шагнул в него, инстинктивно, по-детски всплеснув руками.

Суровый грай — тучи взвившегося — озабоченного — растревоженного — возмущенного скудным пайком кремлевских помоек воронья — был ему ответом.

Для чего ты нас оставил, генацвале…

***

Кто читал — уже все понял.

Кто ничего не понял — читайте дальше.

Последний призыв Берии был обращен к его внучатому племяннику — Палисандру Дальбергу, урожденному Дальбергия, подающему большие надежды мегрельскому отроку с сибирскими корнями из числа так называемых кремлевских сирот — главному персонажу — герою — антигерою — возможному alter ego — писателя Саши Соколова из сочинения его «Палисандрия», большинством его поклонников ошибочно — недостаточно обоснованно — воспринимаемого только как роман.

В эти дни исполняется ровно тридцать лет со времени опубликования «Палисандрии», и эта круглая дата подвигла меня на то, чтобы поведать тем, кому это интересно, об обстоятельствах появления этой книги и о том, почему она является в истории российской литературы явлением абсолютно уникальным. Равно и беспрецедентным.

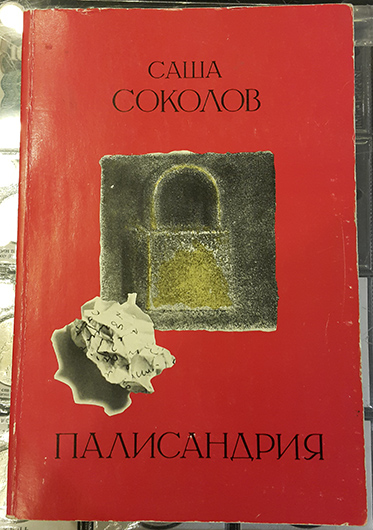

Первое издание «Палисандрии», издательство Ardis, 1985 г.© Евгений Лаванов

Первое издание «Палисандрии», издательство Ardis, 1985 г.© Евгений Лаванов***

Начнем, как водится, ab ovo.

Написав в начале 1970-х свой первый роман — «Школа для дураков», Соколов прекрасно понимал, что не только сюжет этого сочинения, то есть содержание, но в первую очередь используемые им лексика, композиция, стиль — то есть форма — категорически не соответствуют тому, что считалось приемлемым для публикации в Советском Союзе, и ни малейших к тому усилий не предпринимал. Оказавшись же в октябре 1975 года на Западе, он довольно быстро издателя для своего произведения нашел. Им стало ныне легендарное американское издательство Ardis, созданное в 1971 году в городке Анн-Арбор, что в штате Мичиган, супружеской парой американских филологов-славистов — Карлом и Эллендеей Проффер. Издательство Профферов с самого начала специализировалось на выпуске той русскоязычной литературы, которая или несправедливо замалчивалась на родине ее авторов, то есть в Советском Союзе, или же могла представлять интерес для американцев, изучающих русский язык и российскую изящную словесность. Особое место в издательском портфеле Ardis'а заняли произведения Владимира Набокова, которые Профферы начали с большим для себя успехом переиздавать, в существенной степени сделав на имени Набокова имя своему издательскому предприятию. Соответственно они всячески прислушивались к мнению автора «Лолиты» и «Ады», и если мистер Набоков из далекой от штата Мичиган Швейцарии рекомендовал им обратить внимание на тот или иной текст — всегда прислушивались к его советам. Когда в Ardis'е объявилась пришедшая по почте рукопись никому прежде не ведомого новоприбывшего из СССР в Австрию Саши Соколова, Профферы переправили ее для ознакомления Набокову, и тот выдал ей весьма лестную характеристику, назвав «обаятельной, трагической и трогательной» и разрешив использовать его отзыв при рекламной раскрутке книги.

С такой «путевкой в жизнь» писательская карьера Соколова (в сентябре 1976-го он перебрался из Европы в США) стартовала на Западе как ракета с американского космодрома на мысе Канаверал. На русском языке «Школа для дураков» вышла в 1976 году, на английском — в переводе самого издателя Карла Проффера — в следующем, 1977-м. Затем последовали издания в переводах на немецкий, шведский, нидерландский, итальянский, польский и сербский. О Соколове стали говорить и писать на Западе как о ярчайшем представителе «новой русской прозы», полностью свободной от советских идеологических штампов и присущего русским писателям навязчивого морализаторства и ставящей форму выше содержания.

Окрыленный успехом, Соколов в 1980 году опубликовал вторую книгу — экспериментальный роман «Между собакой и волком», но ее судьба сложилась довольно неудачным образом: книгу мало кто сумел понять, тем более оценить по достоинству. Ни на один иностранный язык книга не переводилась вследствие невозможности этого исходя из особенностей текста.

И вот после успеха своего первого романа и неуспеха романа второго Саша Соколов приступил к сочинению романа третьего — по замыслу автора, еще более новаторского, чем предыдущий, но на сей раз уже не столько по форме, сколько по содержанию.

***

Обзавелся Саша Соколов в Америке не только издателем, но и своим персональным биографом. Им стал американский славист-набоковед, профессор Южно-Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дональд Бартон Джонсон. Российскому образованному читателю мистер Джонсон знаком прежде всего как автор книги «Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov» (Ann Arbor: Ardis, 1985) [1].

Будучи признанным спецом по Набокову, профессор Джонсон, по-видимому, воспринял молодого русского писателя, волею судьбы оказавшегося на других берегах, как продолжателя и развивателя любезной его сердцу «набоковской линии» в российской изящной словесности. С самого начала пребывания Соколова в США Джонсон обратил на него пристальное внимание и в течение длительного времени принимал в его писательской судьбе деятельное участие — например, был автором предисловия к первому английскому изданию романа Соколова «Школа для дураков»; да и ко второму тоже [2].

В 1987 году профессор Джонсон составил и издал первую английскую конспективную биографию Саши Соколова [3]. В ней биограф довольно подробно рассказывал обо всех трех до того времени написанных и опубликованных книгах Соколова, причем последней на тот момент, третьей, — «Палисандрии» — в сочинении мистера Джонсона было отведено места едва ли не больше, чем обеим ей предшествовавшим, взятым вместе.

По мнению профессора Джонсона, основным стимулом к написанию «Палисандрии» послужило для Соколова желание сделать этакую «Анти-Лолиту», «Лолиту» наоборот — то есть нечто прямо противоположное роману Набокова, заменив набоковскую нимфолепсию соколовской геронтофилией. При этом, согласно мистеру Джонсону, Соколов мечтал создать новую эротическую лексику, а как сверхзадачу ставил перед собой — написать роман, который бы покончил с романом как жанром [4]:

«Ключевым его приемом должна стать пародия, пародия на многочисленные псевдолитературные жанры, наводнившие массовый рынок: политический триллер, приключенческий роман, порнографический роман и прочее. Особенно раздражало Соколова в эмигрантской литературе обилие мемуарной и документальной прозы, наполненной самообманной многозначительностью и манией величия, обилие, вытеснившее произведения истинно творческие, сотканные фантазией художника» [5].

Ну, о том, чтобы покончить с романом как с жанром, мечтали многие литераторы, и Соколову пальма первенства в этом намерении не принадлежит. Однако проблема создания новой лексики — совершенно не обязательно именно эротической — представляется задачей не менее сложной, нежели уничтожение романа как жанра, и куда более ответственной. Поскольку справиться со сверхзадачей никому еще не удалось.

Сам Саша Соколов о том, как возник замысел «Палисандрии» и с чего вообще вся эта история началась, сейчас вспоминает примерно так же, как четверть века назад писал его американский биограф:

«Прибыв на Запад, ознакомился с модной книжной продукцией. Котировались детективы, шпионские и псевдоисторические романы, эротика, мемуары беглых специалистов, воспоминания Светланы (Аллилуевой. — П.М.), обличения Солженицына, соображения кремленологов. Уровень читательских вкусов вызывал чувство здорового сарказма, который и стал горюче-смазочным материалом для новых дерзаний. “Палисандрия” — пародия на произведения всех упомянутых жанров. Чего многие до сих пор не поняли» [6].

О том же и биограф Соколова — Дональд Бартон Джонсон:

«“Палисандрия” — это толкование Соколовым субъективного характера истории. Пародийный, причудливый язык его странного, эксцентричного героя, эдакое своеобразное лингвистическое барокко, сложился под влиянием нарочито архаичного жаргона университетских друзей (в период обучения Соколова в МГУ. — П.М.), подражавших старой русской аристократии. <…> И основные персонажи выступают здесь как некие стилистические символы» [7].

Действительно, населяющие «Палисандрию» персонажи — все эти брикабраковы, кербабаевы, оресты, опять же, модестовичи, де сидороффы и прочие мелкие бесы, да и в первую очередь сам главный персонаж — Палисандр Александрович Дальберг — изъясняются на столь странном для современного уха, настолько партикулярном наречии русского языка, присущем оному до пушкинской поры, что иной раз просто диву даешься — как это они умудряются понимать не только сами себя, но и друг друга.

Как утверждает профессор Джонсон, начиная работу, писатель Соколов «никогда не задумывает конкретных героев, как и не разрабатывает заранее сюжетную канву романа; для него самого часто оказываются неожиданными коллизии, в которые попадают его герои. Отчасти поэтому, а также из суеверия Саша никогда не говорит ни о том, что он пишет в данный момент, ни о своих творческих планах» [8].

Правило похвальное, что и говорить. У многих писателей однажды озвученные творческие замыслы имеют странную особенность никогда не реализоваться — и особенность эта тем страннее, чем более широко о творческих планах объявляется. Не иначе, коллеги по перу и клавиатуре гадят — то есть «глазят».

Вермонт, 1985 год© из архива Татьяны Ретивовой

Вермонт, 1985 год© из архива Татьяны Ретивовой***

Но все же — откуда антигерой?

Главный персонаж «Палисандрии» — внучатый племянник Лаврентия Берии и внук Григория Распутина, сам себя скромно именующий «рядовым ключником на каторге эротических буйств», — откуда он взялся? Был ли реальный прототип? Встречался ль автору на жизненном пути — до или, быть может, уже после написания?

Саша Соколов:

«Это — тот самый образ, о котором так долго твердили большевики, то есть соцреалисты. Он — собирательный. Автор был вхож в Дом на набережной — как в узком, так и в переносном смысле, приятельствовал с молодежью из привилегированных семейств. Некоторые из тех мажоров являлись баловнями большой руки, манеры имели яркие, экстравагантные, в порывах, в капризах, в страстях своих бывали неуемны, непредсказуемы, чем и подкупали. Роскошь общения с ними не переоценить, как ни старайся. Без этого опыта Палисандра б не сталось».

Образ, стало быть, собирательный. Реального прототипа не имеющий. Поверим автору на слово… пока.

***

От момента возникновения у писателя замысла новой книги до начала его осуществления всегда проходит некоторое время. Чаще всего оно бывает заполнено занятиями весьма приземленными — поисками денег для поддержания штанов во время предстоящей работы.

В цивилизованных странах эта проблема решается с помощью разветвленной системы грантов, предоставляемых некоммерческим писателям, работающим «на чистое искусство», всевозможными общественно-благотворительными и учебно-образовательными организациями. Для того чтобы тот или иной претендент на создание шедевра мог рассчитывать на финансирование своего проекта, ему необходимо всего ничего — грамотно составить заявку и присовокупить к ней какой-либо фрагмент текста (если имеется) или хотя бы сколько-нибудь внятный его синопсис (если работа и не начиналась). Так поступают все, кто не стремится к тому, чтобы сидеть за компьютером после мытья тарелок в близлежащей пиццерии или творить нетленку во время, свободное от сбора апельсинов на калифорнийских плантациях.

Так поступил в 1980 году и Саша Соколов. Он обратился с просьбой о предоставлении гранта к канадскому Совету по изящным искусствам, и тот удовлетворил его прошение — несмотря на то что писатель отказался представить на рассмотрение даже часть рукописи, ограничившись сверхкраткой аннотацией: «Философско-футурологический роман с элементами политического памфлета. Действие происходит в начале XXI века в странах Европы, в России, Канаде и США» [9].

И Соколов приступил к работе.

***

Вчерне рукопись «Палисандрии» была закончена в феврале 1983-го, однако еще более полугода Соколов продолжал дорабатывать ее, пока в декабре не отправил своим издателям — в Ardis [10].

Дела в издательстве Профферов в ту пору обстояли далеко не лучшим образом. Это было связано с тем печальным обстоятельством, что Карл уже более года был тяжело болен раком, и сколько ему оставалось, не знал никто, включая лечащих врачей. Как следствие, Эллендея была целиком поглощена заботами, связанными с болезнью мужа; все издательские дела были отодвинуты на потом, так что сроки возможной публикации нового романа Соколова изначально были весьма неопределенными. Кроме того, имелись и некоторые препятствия сугубо субъективного характера.

Ознакомившись с присланным манускриптом, Профферы были не то чтобы откровенно шокированы его содержанием, но испытали некоторое недоумение — настолько то, что они прочитали, не вязалось с прежним, годами формировавшимся в их сознании писательским имиджем Соколова. Имелись также и привходящие обстоятельства из разряда real politic. Саша Соколов:

«Профферы старались не слишком портить отношения с Советами. Моим издателям было важно хоть раз в году посещать Советский Союз, поддерживать связи с литераторами. Бизнес, знаете ли… Подчас за дурное поведение визы не выдавались. И вдруг — “Палисандрия”! От меня — задушевного, по их мнению, лирика — подобного не ждали. Соколов ударился в политику! Нехорошо!.. Смешались. Стали думать, как быть. Ритм публикации замедлили».

Несмотря на случившееся легкое замешательство издателей, противоречий на личном уровне между ними и автором не возникло. Однако путь «Палисандрии» от стадии перепечатки рукописи на пишмашинке до вывоза тиража из типографии составил почти пятнадцать месяцев — по издательским стандартам свободного мира срок не просто большой, но огромный. Обычно принятая к публикации рукопись проделывает его за два-три, максимум четыре месяца. Столько требуется на то, чтобы изготовить набор, сверстать макет, пропустить его через корректуру и заслать в типографию. Попав на Запад, советские писатели-эмигранты, привычные к длящейся годами коммунистической издательской тягомотине, поначалу неизменно испытывали от этой реальности сильнейший стресс, проходивший лишь по мере того, как их библиография пополнялась все новыми и новыми наименованиями выпущенных там книг.

Как бы то ни было, пока «Палисандрия» отлеживалась в издательском сейфе, ее автор продолжал стилистическую правку текста, шлифуя его, как ювелир любимое драгоценное изделие, и доводя до совершенства там, где, казалось бы, оно уже и так достигнуто. Но Соколов был уверен в том, что пределов совершенству не существует, и, будучи по природе своей убежденным перфекционистом, ставил перед собой задачу сделать работу не просто хорошо, но — лучшим из всех возможных образом.

Саша Соколов, Алексей Цветков, Эдуард Лимонов. Калифорния, 1979 год© из архива Эдуарда Лимонова

Саша Соколов, Алексей Цветков, Эдуард Лимонов. Калифорния, 1979 год© из архива Эдуарда Лимонова***

В общей сложности Соколов работал над манускриптом более четырех лет — с 1980-го по 1984 год — сначала в Калифорнии, в Пасифик-Гроув, затем в более умеренном, европейском на вид и глубоко провинциальном по своей сути Вермонте. Работа протекала «вдали от шума городского», на природе — благодать, да и только.

Ныне, вспоминая те стародавние времена, Соколов говорит:

«В те годы автору сопутствовала Фортуна. Все складывалось как нельзя замечательнее. Даже деньги водились. Бывает же… А какие знакомства! Что ни друган, то — гений…»

Да уж, не без того. Друганы у нового «вермонтского отшельника», в отличие от «отшельника старого», не чуравшегося проводить время в компании симпатичных ему людей не только за письменным столом, в те времена водились и в самом деле выдающиеся — например, Василий Аксенов.

В вышедшем в 1987 году своем третьем написанном в Америке романе «В поисках грустного бэби» Аксенов вспоминал о том, как летом 1984-го они с женой Майей проводили время в обществе Соколова и его тогдашней американской подруги Карин Лэндалл, и описывал их провинциальную американскую жизнь:

«Карин работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сущие пустяки они снимают две комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих американских хиппи шестидесятых годов» [11].

Тогда же, летом 1984-го, Аксенову довелось стать свидетелем и первого появления на людях «кремлевского сироты» — Палисандра Дальберга:

«Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера — Саша Соколов с отрывками из нового романа “Палисандрия”. Автор основательно волновался: кажется, первое чтение на публике, представление пятисотстраничного романа, которому и отданы были вермонтские годы.

<…> Отрывок представлял из себя кусок метафорической прозы, полной языковой игры.

Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, который и сам уже больше говорит по-английски. “Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии, — говорит Саша Соколов. — Мой русский никогда от меня не уйдет”» [12].

Приведя это высказывание Соколова, Аксенов, тогда уже подумывавший, не попробовать ли ему перейти в своих писаниях на язык аборигенов страны вынужденного пребывания (что он с определенным успехом и осуществил несколькими годами позднее, написав по-английски роман «The Yolk of the Egg» — «Желток яйца»), — тем самым констатировал, что окружающие условия чужеродной языковой среды не властны над писателем русского языка и не могут изменить его мировоззрение и способ самовыражения, если сам он того не захочет.

К своему старшему по возрасту коллеге, в отличие от иных бывших советских официальных литераторов, Соколов всегда относился с большой симпатией. Аксенов мельком упомянут им в «Палисандрии» — под собственным именем, во вполне благожелательном, хотя и слегка ироничном, контексте он назван «порядочным иллюзионистом пера» [13]. И это скорее не комплимент, но констатация реальности.

***

В том же 1984 году, в преддверии издания «Палисандрии» в виде книги, небольшие фрагменты из романа были опубликованы в двух ведущих журналах русского зарубежья — парижском «Континенте» и нью-йоркском «Время и мы» [14].

Ознакомившись с их содержанием, умеющая читать эмигрантская общественность не на шутку возбудилась. Но если у редактора-издателя «Времени» Виктора Перельмана была репутация волюнтариста и субъективиста, к совести которого взывать совершенно бессмысленно — всем читателям (и особенно писателям) было известно, что в своем журнале Перельман публикует только то, что он хочет, ни от кого при отборе материалов не зависит и никому не подчиняется, — то на главного редактора «Континента» Владимира Максимова ревнители «моральных норм» обрушились с попреками, что он-де предоставляет страницы своего уважаемого в эмиграции журнала черт знает кому — какому-то графоману и едва ли не порнографу Соколову. Максимов, отличавшийся носорожьим упрямством всегда, когда его, как ему казалось, пытались к чему-то склонить или принудить, обозлился. А обозлившись, взял себе за правило всякий раз, когда его принимались доставать очередные отвергнутые «Континентом» графоманы — что он-де одних публикует, а других заворачивает, — пресекать подобные наезды репликой: «Мы печатаем всех, кто этого достоин. Я же вот напечатал, к примеру, Соколова…»

По-видимому, эта оригинальная аттестация стала известна Соколову прежде, чем в гранках «Палисандрии» им была поставлена последняя точка, и у главреда «Континента» вскоре появилась возможность, раскрыв книгу, прочитать на одной из ее страниц следующее:

«Прилег полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи, мухи — окошки-то все нараспах, беда, а закрыть — задохнешься» [15].

После чего Владимиру Емельяновичу ничего не оставалось, как только отбросить с омерзением книгу и, воздев руки к потолку, возопить хорошо знакомым его подчиненным дурным голосом: «Ну вот за что? За что они меня так ненавидят?! Ведь я ж им, падлам, ничего хорошего не сделал!!!» Своих многочисленных и политических, и эстетических противников Максимов имел обыкновение именовать коротко и без перехода на личности — «они». Он полагал, что они сами должны понимать — кого из них он имеет в виду всякий раз, когда они его незаслуженно, как ему представлялось, обижают.

***

Пока Саша Соколов писал свой третий роман, на его родине происходили события, вызывавшие пристальное внимание окружающего Советский Союз цивилизованного мира.

Девятого ноября 1982 года заснул, чтобы десятого не проснуться, престарелый маразматик Леонид Брежнев. Сменивший его на троне правителя советской империи бывший начальник тайной полиции Юрий Андропов процарствовал всего пятнадцать месяцев, причем пять последних провел на больничной койке, заживо разлагаясь от общей интоксикации.

Все эти события имели к роману Соколова самое непосредственное отношение, поскольку Юрий Андропов был одним из его персонажей. Выведенный под подлинными фамилией и именем — но с отчеством не Владимирович, а Гладимирович (Глодающий мир?), — Андропов играл в истории фантастической жизни Палисандра Дальберга весьма важную роль. Поскольку интрига романа во многом строилась на взаимоотношениях двух этих персонажей — выдуманного Соколовым полностью Палисандра и выдуманного частично — как художественный образ — Андропова, его исчезновение из реальной действительности могло «неожиданным образом разрушить стройную логику повествования и сделать сомнительной ожидаемую актуальность книги» [16].

Поэтому не просто так, как утверждает биограф Соколова профессор Джонсон, тот в процессе работы над романом провозглашал в компаниях своих приятелей тосты за здоровье Андропова — чем, разумеется, эпатировал антикоммунистически настроенных советских эмигрантов, не понимавших истинной подоплеки такого вызывающего его поведения [17].

Как бы то ни было, провозглашаемые Соколовым здравицы Андропову не помогли: в феврале 1984 года прототип помер. Однако не только Андропов, но и его преемник Константин Черненко — последний из череды кремлевских геронтократов эпохи «гонок на лафетах» — сыграл в ящик в марте 1985-го, за несколько дней до того, как «Палисандрия» вышла из типографии.

***

Двадцать четвертого сентября 1984 года из Анн-Арбора пришла скорбная весть о кончине Карла Проффера, которому за три недели до смерти исполнилось сорок шесть лет.

Заслуги этого американца перед российской литературой XX века поистине неоценимы. Он и его жена Эллендея, обладавшие мизерными финансовыми возможностями, но огромным персональным духовным и энергетическим потенциалом, в течение двух десятилетий, предшествовавших краху и гибели Советского Союза, совершили подвиг, имя которому — спасение чужой им по всем статьям словесности от целенаправленного ее уничтожения теми, для кого она вроде бы должна была быть своей.

Память Карла Проффера почтили проникновенными некрологами ведущие писатели-эмигранты. Был в их числе и Саша Соколов, который «никогда не забывал, какие невероятные усилия прилагали Профферы, чтобы проложить его книгам дорогу к читателям» [18]. Соколов отдал дань памяти своему издателю в надгробном слове «Альфа Ардиса», которое он прочитал на организованной в те дни в Нью-Йорке поминальной службе по Карлу [19].

© Maxim Gureev, 2015

© Maxim Gureev, 2015***

Наконец «Палисандрия» вышла. Произошло это в последних числах марта 1985 года. Через несколько дней, в апреле, в Университете Южной Калифорнии состоялась конференция «Русские писатели в изгнании». Принявший в ней участие Соколов оказался в центре внимания; там же ученой публике была презентована только что вышедшая его третья книга.

Соколов произнес на конференции доклад, озаглавленный по-французски — «Palissandre — c'est moi?» («Палисандр — это я?»), который профессор Джонсон понял как «изящное толкование его отвращения к сюжету как таковому и весьма остроумное построение на тему общности литературного героя и его автора» [20]. О том, как поняли выступление Соколова иные участники конференции, можно строить предположения, но сам этот текст многие поклонники «Палисандрии» воспринимают как очевидное авторское послесловие к роману — дабы проставить, как говорится в подобных случаях, точки над «ё» на предмет возможного полного или хотя бы частичного отождествления личности героя с личностью автора [21].

С этого момента «Палисандрия» зажила своей собственной, от автора уже никоим образом не зависящей, жизнью. Палисандр Дальберг вырвался на свободу из тесных для его могучего телосложения рамок книжных страниц — и бурный поток из опрокинутого им во время этого бегства плескалища заполнил извилины серого вещества в черепных коробках тех, кто имел неосторожность прикоснуться к истории его фантастической жизни без достаточной к тому подготовки.

***

Как водится, после выхода привлекающей внимание книги в периодике русского зарубежья появилось несколько рецензий — местами забавных, местами невнятных, а то и парадоксальных, по-видимому, пародирующих обозреваемое в них сочинение [22]. Но, в общем, реакция на «Палисандрию» оказалась далеко не столь бурной, как рассчитывал ее автор:

«Реакция русской прессы была вялой, что не огорчило, а удивило. Конкретных отзывов не помню, но создалось впечатление, что все на роман обиделись — и демократы, и монархисты, и либералы. А вот в рядах славистов сделалось оживление, начали приглашать в свои высокие универы на предмет выступления».

Ну, это-то естественно: в мире чистогана любое культурное событие только тогда признается событием, когда оно напрямую сопряжено с возможностью хотя бы слегка на нем нагреться — в прямом смысле этого понятия. Примерно то же происходило вокруг Соколова и в конце 1970-х, после выхода в английском переводе его первой книги, хотя и не вполне для него успешно:

«Когда в 1977-м засияла звезда “Школы” в переводе Карла (Проффера. — П.М.), две голливудские фирмы решительно заинтересовались правами на экранизацию. Именно в тот момент в New York Times Books Review, в сем влиятельнейшем еженедельнике, возникла не то чтобы негативная, но — пренебрежительная рецензия. Инцидент был исперчен, и никто — ни Голливуд, ни большие издательства — “Школой” более не интересовался».

Как бы то ни было, русское издание «Палисандрии» никаких кардинальных перемен в жизнь ее автора не привнесло. Да и каких он мог ожидать перемен? Надеяться на улучшение материально-финансового состояния, имея дело с таким издательством, как Ardis, не просто самонадеянно — нелепо. Саша Соколов:

«Коммерческий успех и Ardis — вещи были несовместные. Профферы считали раскрутку авторов ниже своего достоинства, их главные доходы поступали не с базара».

Кто бы сомневался.

***

В то время, пока тянулась история с ожиданием выхода русского издания «Палисандрии», Соколов начал предпринимать усилия по привлечению внимания американских издателей к своему новому сочинению. Для этого значительные его фрагменты были переведены на английский, снабжены необходимыми для их понимания аборигенами комментариями и посредством стандартной веерной рассылки разосланы по наиболее известным американским — в первую очередь нью-йоркским — издательствам. Однако попытки эти успеха не имели. Был подписан всего один контракт на перевод — и то не на английский, а на немецкий язык [23]. Который, однако, так никогда и не был выполнен.

С этим переводом приключилась довольно занятная история. Случилось так, что взявшийся переводить «Палисандрию» на немецкий знаменитый западногерманский славист Вольфганг Казак в разгар работы отказался от ее завершения — и вот по какой причине:

«Ко мне в Вермонт явился профессор Вольфганг Казак и сообщил, что больше не будет переводить “Палисандрию” и расторгнет договор с издательством (которое, кстати, уже выдало мне аванс) — а издательство престижнейшее, интеллигентное, звучит гордо: “Сюркамп”. “Что — много эротики?” — молвил я. “Да при чем тут, — воскликнул Вольфганг, — эротика! Ужас в том, что у вас в общественном туалете исполняют Бетховена!! Экое варварство!..”»

До глубины души возмутивший маститого профессора Казака, прошедшего через Восточный фронт, советский плен и побывавшего на архипелаге ГУЛАГ, эпизод соколовского романа — это, разумеется, имеющееся в романе виртуозное стихотворение, сочиненное штафиркой-следователем, который общается с находящимся под арестом Палисандром по служебной надобности — как с основным подозреваемым по делу о покушении на Брежнева:

На некотором вокзале

Спросил: «Где два нуля?»

Мне молча указали

На дверь из хрусталя.

Войдя туда, я ахнул,

Поверьте, неспроста:

Там «Лунную сонату»

Квартет играл с листа.

Росли там розы в вазах,

В вазонах розан рос,

Сиденья ж унитазов

Покрыл гагачий ворс…

Ну и так далее.

«Экий неисправимый эстет!» — подумал писатель Соколов по адресу пузырящегося негодованием переводчика Казака, не проявлявшего, однако, признаков кручины касательно возможного принудительного отторжения ранее полученного тем аванса.

***

Однако рано или поздно всякому того достойному писателю улыбается удача.

«Палисандрией» заинтересовались в нью-йоркском издательстве «Гроув Пресс», созданном живой легендой американского издательского мира — Барни Россетом, человеком, в далеком 1962 году, после знаменитого «Чикагского процесса издателей» — «За право читать что вздумается и писать что хочется», связанного с борьбой против запрета на книги Генри Миллера, — свалившим американскую цензуру. В 1986 году «Гроув Пресс» заключило с Соколовым договор на перевод и публикацию «Палисандрии» на английском языке. Перевод был осуществлен Майклом Генри Хаймом, о профессионализме которого Соколов отзывается с изрядным уважением, хотя и утверждает, что с результатами его работы знаком неважно:

«Хайм — голова. Переводит с языков числом невероятным, в работе несколько книг параллельно. Поэтому у него на “Палисандрию” ушли годы. Перевод его практически не читал. Адекватные переводы требуют специалистов тонкой душевной организации».

© Maxim Gureev, 2015

© Maxim Gureev, 2015***

От подписания контракта до выхода книги прошло примерно три года. Это было связано не только с загруженностью работой мистера Хайма, но также и с тем обстоятельством, что как раз тогда в издательстве «Гроув Пресс» случился серьезнейший конфликт, связанный со сменой его владельца. Контроль за творческим процессом перешел к новым людям, довольно слабо разбирающимся в литературе, а возникшие из-за этого сложности не могли не отразиться на всем процессе функционирования бизнеса. Однако со временем все как-то устаканилось, и в сентябре 1989 года «Палисандрия» вышла в английском переводе. При этом она сменила имя и стала называться «Астрофобия» [24].

Идея смены названия принадлежала Саше Соколову, резонно полагавшему, что начертанное на обложке латиницей слово «Palisandria» скажет даже образованному американскому читателю не больше, чем в свое время могло сказать просвещенному читателю советскому буквально переведенное на русский название сэлинджеровского романа «Catcher in the Rye».

На вышедшую книгу последовала реакция в прессе. И снова она оказалась совсем не такой, как надеялся автор:

«С “Астрофобией”, в отличие от “Школы”, получилось еще смешнее. В том же еженедельнике New York Times Books Review подсуетились напечатать не одну, а две подряд нехорошие рецензии. Дело неслыханное: две — в одном и том же супериздании! Чтобы убить книгу, всегда хватает одной, а тут решили не рисковать и уконтрапупить конкретно. Вторая была контрольной — чтоб наверняка. Кто был заказчик — понятно, но доказательств не имею».

А для чего здесь доказательства? Доказательства здесь вовсе и не для чего. Поскольку весь русский эмигрантский, да и не только эмигрантский, литературный мир прекрасно знал, чьих рук это работа. Назовем же это громкое имя: Иосиф Александрович Бродский, пятый в истории писавший по-русски лауреат Нобелевской премии по литературе (1987 год).

Человек этот отличался одной поистине удивительной особенностью: одной рукой щедро оказывая всяческую помощь и содействие в решении самых разных, в том числе (и прежде всего) материальных, проблем тем из числа своих коллег, которые были ему чем-то симпатичны, другой — не менее целеустремленно препятствовал тем, кто был ему отчего-то несимпатичен. Ныне хорошо известен его конфликт с Аксеновым в связи с отрицательным отзывом Бродского, затруднившим допуск на американский издательский рынок романа «Ожог». То же самое произошло и в отношении поэта Бродского к прозаику Соколову — причем произошло по причине какого-то совершенно иррационального, глубоко мистического свойства, как иной раз случается в отношениях между двумя яркими людьми, не понравившимися один другому, что называется, с первого же взгляда.

Саша Соколов, впрочем, подозревает, что сумел открыть подлинную причину такого к себе пристрастного внимания нобелевского лауреата:

«В разговоре с одной британской слависткой Иосиф заявил, что считает мое творчество посредственным. А что касается конкретно “Палисандрии” — изрек: “Нельзя же так выставляться!” Это высказывание наводит на мысль, что он книгу просто не читал. Профферы, полагавшие Бродского как бы членом своей семьи, как-то открыли мне семейную тайну: Иосиф, оказывается, за всю жизнь не прочитал до конца ни одного романа. Я как-то даже не удивился: ведь чтение чужой прозы может отнять у поэта столько времени, что писать собственные стихи станет недосуг…»

***

По странному — Соколов наверняка бы сказал: по мистическому — совпадению, выход «Палисандрии» в США совпал с началом на родине ее автора крупнейших социально-политических перемен, в недалеком будущем приведших к концу 73-летнего коммунистического правления, а также дезинтеграции и гибели советской империи.

В России «Палисандрия» объявилась легально в 1989 году — одновременно со своим автором. Летом того года Саша Соколов впервые после отъезда в эмиграцию посетил Москву как турист, а в сентябре его книги были представлены на проводившейся в советской столице Московской международной книжной ярмарке. Причем поначалу не обошлось без скандала — хотя и не особо большого, но заметного. Устроители выставки попытались убедить Эллендею Проффер не выставлять «Палисандрию» на стенде Ardis'а — дескать, «наш читатель может это неправильно понять». Однако, столкнувшись хотя и с мягким, но решительным отпором, апеллирующим к провозглашенной Михаилом Горбачевым политике на открытость советского общества цивилизованному миру, коммунистические начальники махнули рукой — делайте что хотите, все равно нам скоро конец… Насчет последнего они были совершенно правы: их конец был уже близок.

Вскоре сочинения Соколова стали издаваться в СССР многотысячными тиражами. Сначала были переизданы «Школа» и «Собака-волк», затем настала очередь и «Палисандрии». В предраспадном 1991 году она публиковалась — из номера в номер — в журнале «Октябрь», а в следующем году последовало и первое издание романа в виде книги. Выпустило ее громко заявившее о себе в те смутные времена эпохи первоначального накопления капитала московское издательство «Глагол», возглавлявшееся С.А. Надеевым и А.Н. Шаталовым. Эти прогрессивные бизнесмены от литературы забабахали «Палисандрию» — в мягкой, из паршивой бумаги изготовленной обложке, с ныне широко известной фотографией автора в пальто и широкополой шляпе — стартовым 25-тысячным тиражом. Как следствие, продавалась книга лет пять, если не шесть, но под конец XX века все же продалась. Ныне это первое российское издание пребывает в статусе библиографической редкости, являясь одновременно и ярким символом той эпохи, когда в России можно было издавать не только абсолютно все что угодно, но и как угодно.

В течение последующих двух десятков лет «Палисандрия» переиздавалась в России еще четырежды — все четыре раза в Санкт-Петербурге: дважды — в 1999 и 2004 годах — издательством «Симпозиум» и дважды же — в 2007-м и 2011-м — издательством «Азбука». Последнее из этих переизданий — под одной обложкой с обоими предшествующими романами Соколова — считается в среде его поклонников на сегодняшний день лучшим из всех существующих.

Пару лет назад очередное переиздание сочинений Соколова начало московское издательство «ОГИ». (В 2011 году оно выпустило его книгу «Триптих», ставшую для писателя событием после длительного периода молчания.) В 2013 году «ОГИ» выпустило «Школу для дураков», в 2014-м — «Между собакой и волком». В нынешнем, 2015-м, должна последовать и «Палисандрия». От прежних российских изданий огишное отличается прежде всего тем, что является изданием, во-первых, максимально эстетским по дизайну, а во-вторых, снабженным иллюстрациями, чего предыдущие соколовские издатели не делали.

***

Ну и, наконец, самый главный вопрос.

О чем эта книга? Именно так: не про что, а — о чем?

Пересказывать сюжет «Палисандрии» для того, чтобы вызвать у человека, эту книгу не читавшего, к ней интерес, — дело настолько же бессмысленное, насколько и бесполезное. Мне доводилось встречать множество ее поклонников, на полном серьезе утверждавших, что «Палисандрию» можно читать вообще с любого места — раскрыв наугад на какой угодно странице, — не особо следя за извивами ее фантастического сюжета, но только наслаждаясь бесподобной лингвистической игрой, прихотливым построением синтаксиса и особенно пунктуации; попутно же выхватывая глазом то там, то сям разбросанные жемчужинки изящной словесности и афоризмы, перед которыми наверняка бы снял шляпу сам пан Станислав Ежи Лец. Например, такие: «Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается». По-моему, это гениально. Хотя, конечно, аксиомой и не является, поскольку скобки, как известно, бывают разные, и похожие на кандалы круглые — это одно, смахивающие на колодки квадратные — совсем другое; что же касается скобок угловых, конъектурных, призванных раскрывать то, что автору было угодно лишь только обозначить неким одному ему известным полунамеком, то оные у всякого профессионального издательского работника и вовсе вызывают одни только ассоциации — с допросом с пристрастием…

Так вот. О чем же эта книга?

По-моему, она — о Времени.

Время — одна из наиболее странных и загадочных окружающих человека субстанций. Никто толком не знает — что это, как оно устроено и как работает.

Захватившие власть в России большевики отменили Бога, приказали писать слово «чорт» через «ё» и велели своим подданным считать, что Время, во-первых, линейно, во-вторых — непрерывно, в-третьих — необратимо. Поколения советских людей именно так и считали, не особенно вдумываясь в смысл механически воспроизводившейся ахинеи. Но вот большевики кончились, и на несколько лет в России настали благословенные, никогда прежде не существовавшие времена. Когда нормальным ее гражданам показалось, что страна наконец вступила на путь цивилизованного развития и, заняв место в очереди на построение развитого гражданского общества и демократической системы государственного устройства, вскоре, подучившись у старших — Соединенных Штатов Америки и Великобритании с Германией, — сдаст выпускные экзамены и начнет двигаться дальше сама. Без посторонней гуманитарной и прочей помощи. И что процесс этот будет поступательным и непрерывным.

Ничего подобного не случилось. Случилось так, что спустя короткое время на место большевиков пришли воры и убийцы — свободные от идеологических догм, но исповедующие те же самые, что и предшественники, принципы: «Было ваше — стало наше» и «Сдохни ты сегодня, а я завтра. Но — завтра…» И тут же как-то само собой выяснилось, что Время, во-первых, нелинейно, во-вторых — прерывисто, а в-третьих — более чем обратимо…

И кто скажет, что это не так, — пусть первым пойдет на чашку чая в гости к депутату Луговому.

***

В завершение — несколько слов о персонажах и прототипах.

В мае 1986 года, находясь в Вашингтоне, Саша Соколов дал большое интервью американскому слависту, профессору Мэрилендского университета Джону Глэду. Мистер Глэд, как всякий хорошо знающий свое дело специалист, к интервью хорошо подготовился и проштудировал все три к тому времени изданные книги Соколова «от и до». В числе прочего разговор зашел и о годом ранее вышедшей «Палисандрии». И здесь интервьюер огласил автору извлеченную из его книги объемную цитату, поинтересовавшись при этом, правильно ли он понимает эти слова как творческое кредо Соколова:

«И все-таки в целом история есть типичная кантовская вещь в себе. Если не замечать известной апокалиптичности интонации, то прежде всего отмечаешь тот не случайный, быть может, факт, что она преисполнена скрупулезно датированных, но незнакомых и непознаваемых происшествий. Взятые в отдельности, они озадачивают; вкупе — обескураживают. В результате не знаешь, что и подумать, — тревожишься — ожидаешь дурных известий — посматриваешь на дорогу — оглядываешься — удваиваешь посты. Но поскольку надо как-то определиться, встать в мало-мальски ученый строй, подравняться, то принимаешь волевое решение и формулируешь кредо. Я лично решил для себя полагать и могу поклясться, что история есть процесс непрестанной, хоть плавной, ломки» [25]

Писатель на это ответствовал:

«Можно и так сказать. В этом нашло отражение мое отношение к истории, <…> которое отразилось — преломилось — в призме моего героя» [26].

Вспомнив об этом заявлении, я спросил Сашу Соколова:

«Ныне, тридцать с лишним лет спустя после того, как эти процитированные тогда Глэдом слова были написаны, — вы, приведись это сделать, готовы под ними подписаться, ничего не меняя и не добавляя?»

И получил ответ — краткий, емкий и исчерпывающий:

«Не моргнув».

После чего в нашем разговоре возник последний, представляющийся мне самым главным, вопрос:

«Выходит, Палисандр — это вы?»

Саша Соколов, явно такого завершения беседы и ожидавший, ответил:

«На первый взгляд, вроде бы нет… Хотя некоторые мои поклонницы именно так меня и зовут — Палисандр Алексаныч. Им явно импонирует этот имидж».

А на второй?

[1] В переводе на русский выпущена под названием «Миры и антимиры Владимира Набокова» (СПб.: Симпозиум, 2011).

[2] Sokolov Sasha. A School for Fools. Ann Arbor: Ardis, 1977. Translated from Russian by Carl R. Proffer, introduction by Donald Barton Johnson; 2nd edition:New York: Four Walls, Eight Windows, 1988.

[3] Johnson Donald B. Sasha Sokolov: A Literary Biography. Canadian-American Slavic Studies. Vol. 21. № 3—4. 1987. P. 203—230.

[4] См.: Джонсон Дональд Бартон. Саша Соколов. Литературная биография // Соколов Саша. Палисандрия. М.: Глагол, 1992. С. 281. Авторизованный перевод с англ. Виктории Полищук. Далее: Джонсон, с указанием номера страницы.

[5] Там же.

[6] Отсюда и далее: все закавыченные цитаты, обозначающие прямую речь Саши Соколова, взяты из его интервью, данного автору 13 марта 2015 года.

[7] Джонсон. С. 281.

[8] Там же.

[9] Там же. С. 281—282.

[10] Там же. С. 283, 284.

[11] Аксенов Василий. В поисках Грустного Беби (sic!).New York:Liberty Publishing, 1987. С. 268.

[12] Там же. С. 269.

[13] Соколов Саша. Палисандрия. М.: Глагол, 1992. С. 227. Далее Палисандрия, с указанием номера страницы.

[14] Соколов Саша. Книга Дерзания. Из романа «Палисандрия» // Континент (Париж). 1984. № 42. С. 65—95; Соколов Саша. Палисандрия. Отрывок из романа // Время и мы (Нью-Йорк — Иерусалим — Париж). № 77. 1984. С. 71—108.

[15] Палисандрия. С. 144.

[16] Джонсон. С. 284.

[17] Там же.

[18] Там же. С. 285.

[19] См.: Соколов Саша. Альфа Ардиса // Время и мы. № 79. 1984. С. 243—245.

[20] Джонсон. С. 286.

[21] См.: Соколов Саша. Palissandre — c'est moi? // Синтаксис (Париж). 1987. № 18. С. 196—202.

[22] См.: Сапгир Кира. Дальний брег Палисандра // Континент (Париж). 1985. № 46. С. 385—389; Вайль Петр, Генис Александр. Сослагательное наклонение истории // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1986. № 139. С. 159—164.

[23] Джонсон. С. 285, 286.

[24] Sokolov Sasha. Astrophobia.New York: Grove Weidenfeld, 1989. Translated by Michael Henry Heim.

[25] Палисандрия. С. 24.

[26] Глэд Джон. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 195.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427234 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425505 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428334 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434206 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434763 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437324 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202438053 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443629 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443256 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438754 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials