В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

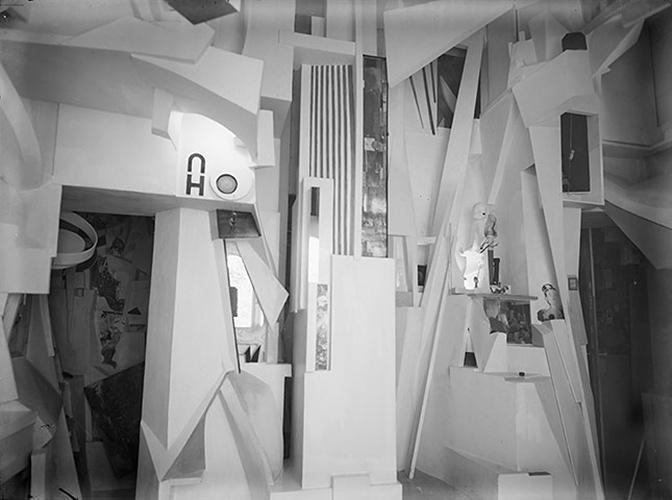

28 ноября 202432711 Kurt Schwitters, Merz Building© Aline Gwose / Michael Herling, Sprengel Museum Hannover / DACS

Kurt Schwitters, Merz Building© Aline Gwose / Michael Herling, Sprengel Museum Hannover / DACSНовая стихотворная книжка Полины Барсковой «Хозяин сада» открывает серию «Новые стихи. Практика», издаваемую книжным проектом «Порядок слов» в Петербурге. Книга состоит из четырех частей, которые, как сообщает в своем предисловии Ирина Сандомирская, согласно авторскому замыслу, говорят: 1) о перемещении и выборе месте жительства; 2) о литературе; 3) о любви (как «способ замещения совершенно невозможной прямой речи»); 4) о стыде.

Все четыре части тесно сплетены. Разговор о литературе — это тоже способ «стыдливого» непрямого высказывания о «жизни». А в четвертой части возникает, например, персонаж мнимой переводчицы Зинаида Ц., которая стыдливо «свои собственныя изліянія пускаетъ въ плаваніе подъ флагомъ Мюссе и Верлена», превращая свои эмоции в литературу. Тут все пронизано рефлексивностью и зеркальностью («Сама не существую / Но вся отражена»).

Многие «любовные стихи» Барсковой характеризует тоже своего рода рефлексивность. Так, часто в них объект любовных томлений почти не присутствует, а является как тень, отсутствие, мираж, чье наличие переживается через метаморфозы тела лирической героини. Можно сказать, что желание Другого тут постоянно зеркально обращается на самое себя. Вот, например:

Когда ты выходишь из комнаты, в неё входит бессвязный, вязкий

Мой двойник, что мешон и стужён на воске.

Так он хочет меня и топчет меня и хнычет,

Как в одоевском мороке — чёрный кочет.

Когда ты отражаешься в зеркале, полный сухого снега,

Я рассыпаюсь, как в лапках ребёнка-дауна — дом из Lego.

Явление Другого тут дается через претерпевание тела, а не через зрение, созерцание того, к кому обращено желание. Желания тут как бы и нет вовсе. Вместо Другого зияет пустота. Если зрение возникает, то это чистая открытость, вбирающая в себя, а не устремленная вовне:

И до формы, до слова, до сдачи насмешки пред горем

Будешь зрение мне насыщать, словно город над морем.

Зрение насыщается, вбирает, впитывает формы, обладающие туманной неопределенностью. Вообще любовь понимается «по-женски» (прошу прощения за клише), как принятие чего-то огненного, прожигающего в себя:

Бредущий сквозь меня как шар огня — сквозь сон.

Или в другом стихотворении:

Мой пещный отрок мой

Кусок огня не мой

Лижи мой лоб огнём,

Огнём мне очи мой

Мне солью засыпай

Кровавящие поры.

Или:

Он падает в меня:

Огромный, ледяной

И обжигающий.

Он подонадо мной.

Он падает своим неведомым путём

В зияющее сквозь меня спешит потом.

Распахиваю рот

И подставляю лоб...

Такого рода эротика вся строится на отражении Другого в себе. Только Я, «мое тело» является ареной этой эротики, активность желания тут уступает место пассивности претерпевания. И стихи оказываются как бы продуктом того глубокого аффекта, который порождает такого рода зеркальность:

...когда земля

Вся полыхает от мозгов, кишок,

Конечностей, назначенных еде,

И надо всем взбухает запашок,

Я думаю о счастьице-беде,

Я извлекаю из себя стишок.

Поэзия возникает в ответ на аффект. Выражаясь философски, поэзия дается не как результат интенциональности, направленности вовне, но как результат аффицирования, испытания на себе проникновения, огня, боли, которые пробуждают стихотворный ответ. Французский феноменолог Анри Мальдине называл такую способность transpassibilité (непереводимый термин, неловко переведенный на русский как «сверхстрастность»). Речь идет о способности претерпеть неожиданное событие, способное трансформировать восприимчивость к нему в некую активность субъекта, то есть о претерпевании, в котором пассивность превращается в активность. Так же и у Барсковой полная пассивность и открытость вторжению производит поэзию как реверсию направлений. То, что поступало извне, преобразуется и само обращается вовне изнутри.

Такое понимание литературы существенно. Оно прежде всего предполагает реактивность, а не изначальную активность сознания. Поэт — не тот, кто придумывает и оформляет свой замысел в рамках литературных моделей, канонов и т.д. Поэзия не есть продукт умения, мастерства, конструирования, а есть способность к аффицированию, претерпеванию, восприимчивости в максимально сильном аффекте и способность к transpassibilité, то есть выворачиванию пассивности в письмо. Такая практика письма, в которой включено тело поэта, выражена Барсковой в метафоре «человеколистка»:

Человеколисток

Изумрудныйпылающий алый

Бурый черный уже.

Нестерпимый совсем небывалый.

Тот на ком я пишу,

Карандаш языком раздирая <...>

Тот, кто пишет на мне

Знаки жизни, приметы желанья...

Или в стихотворении «Переводчик I»:

Мои вокругсловесные зарева проступают в тебе на тебе

С неловкой определённостью —

Татуировка,

Ещё не просохшая, с кровкою след иглы,

По тебе проступает след моего письма.

Письмо на теле поэта, производимое любимым, оказывается текстом самого поэта, обращенным вовне. В такой литературе нет различия между субъектом и объектом. А сам процесс образования текста описывается (и это часто) как погружение в некую земляную или влажную аморфность, из которой потом вырывается ответный протуберанец окрашенного кровью, сияющего и яркого. Стихи Барсковой переполнены сиянием и цветом, который любопытен тем, что сам не имеет предметности — это только пятно, всплеск, вспышка, сведение и уплотнение размытости в выброс реакции, ответа.

Описание первичного «соматического состояния» поэзии — это

Склизкая прозрачность

Прозрачность и пятнышко посередине.

Или: «Повсюду пятна повсюду пятна!»

Влечёт тот вид прозы, который я там собираюсь из себя извлечь.

Как фокусник извлекает из цилиндра —

Кролика, а из кролика — шёлковый красный платок.

Я думаю, что такая поэзия аффекта объясняет пристальный интерес Барсковой к ленинградской блокаде, которая заключена в некую «крипту» чужого/своего опыта как генератор такого глубокого, неиссякающего и неизлечимого аффекта, без которого литература Барсковой невозможна.

© Книжные мастерские

© Книжные мастерскиеТо, что текст выпускается из тела наружу, а не является результатом интенции, делает поэтический опыт Барсковой очень современным. Такая генерация текста ставит под сомнение линейное развертывание, характерное для интенции, и, следовательно, отражается и на темпоральности текстов. Ведь время всегда задается нам как устремленное из прошлого в будущее, как линейное развертывание. Барскова не знает такого движения, но зато сосредоточена на мотиве памяти, которая нелинейна, а напластывает воспоминания, окрашенные аффектами. Это своего рода фрейдистская память травматического опыта. Наиболее интересны в этой связи тексты первой части книги «Перемещение», которые вообще мне представляются наиболее значимым достижением поэта в «Хозяине сада». Отношение к месту, к городу, зоне обитания доминирует тут над отношением к человеку, к Другому, даже к возлюбленному.

Город, место существенны прежде всего потому, что они создают основу для повторения. Повторение часто обнаруживает свою эффективность тогда, когда некое событие протекает в месте, в котором уже разворачивалось событие и которому могут быть приписаны сходные черты. Новое событие возникает в силу единства места (имен, топонимов, топографии) как проигрывание старого, то есть как воскресшая о нем память. В статье «Воспоминание, воспроизведение и переработка» Фрейд писал о том, что повторение часто подменяет собой воспоминание. А повторение лежит в основе аффективной поэзии. Сначала поэт покрывается письменами, которые затем возвращает в мир как свою поэзию. Человеколист — это фигура умножения в едином «того, кто пишет на мне» и «того, на ком я пишу». Это поэтика эха. В повторении/памяти умерший оказывается повторенным в живом, но от него неотделимым. Нечто подобное можно обнаружить у целого ряда современных поэтов, например, у Марии Степановой.

У Барсковой тело вписано в городское пространство как его двойник, город так же восприимчив к воздействию, как и тело человека, между ними устанавливается эквивалентность («И он возвращался к своему природному существу, / Которое всё / Сводилось к связи с этим городом»). Барскова пишет о Курте Швиттерсе, строящем башню из себя, и в этом образе она находит выражение неразличению архитектуры и тела:

Курт Швиттерс строит башню из себя

Из чешуи из лба

Из старческого детского акцента

И башня на него налазит как плацента

На плод —

Погибая и губя.

Телесному письму соответствуют граффити («Потрескавшиеся здания покрытые потрескавшимися graffiti / Выпирали из влажного полудня»). Город и человек прорастают друг в друга и обмениваются временем, человек впитывает в себя время города, а город — человека («Город трёх реставраций растёт сквозь него что куст / Многогубой камелии»; «Детское растущее меняющееся мерцающее мягкое другое тельце города»). Собственно, эта связь с городом как раз и интересна тем, что вводит в мир Барсковой причудливое временное измерение. Я думаю даже, что особое значение для ее творчества темы блокадного Ленинграда связано с тем, что в нем «страдание» города неотделимо от страдания человека, от глубокого аффекта сживания с городским пространством.

Человек становится телом, на котором из тьмы проступает история города. Человек обменивается биографией с местом («День за днём он предаётся делам / С противоестественным упорством навязывая городу прошлое...»). Жиль Делёз в книге о Лейбнице писал: «...я должен иметь тело, поскольку во мне есть тьма. <...> Тьмы в нас нет, потому что мы имеем тело, но мы должны иметь тело, потому что в нас есть тьма...» (Жиль Делёз. Складка. Лейбниц и барокко. — М., Логос, 1998, с. 145—146). Тело — это то, на чем проясняется внутренняя тьма. Он же указывал на разорванность интерьера и экстерьера в здании. Интерьер — внутреннее, фасад — это только поверхность. Петербург, любимый город Барсковой, являет эту разорванность в максимально обнаженном виде. Его фасады оторваны от его интерьеров. Эта оппозиция интерьера и фасада по-своему воспроизводит оппозицию души и тела, поверхности и тьмы. Связь между ними у Лейбница Делёз описывал как бесконечную складку: «Барокко непрестанно производит складки. <...> Но барокко их искривляет и загибает, устремляя к бесконечности, складку за складкой, одну к другой. Основная черта барокко — направленная к бесконечности складка. И, прежде всего, барокко их дифференцирует соответственно двум направлениям, двум бесконечностям, — как если бы у бесконечности было два этажа: складки материи и сгибы в душе» (там же, с. 7).

Поэзия Барсковой по своей сути барочна, и связи телесного и внутреннего, как и связи человека и города, фасадов и интерьеров, пафоса, аффектов и письма, принимают форму такой бесконечной складки, в которой все встречается со всем и создает интенсивность смысла. Складка объединяет разнородное, как башня-плацента Швиттерса. Финал текста, названного «Перемещение», описывает гибель героя как такую складку:

Он стоит сладострастно ухмыляясь

Когда

Из красных сумерек проспекта (да, как в страшилке!)

Появляется красная машина

Не успевает притормозить

Он падает легко и отвесно

Что-то там себе

Повторяя

Повторяя

Повторяя

Повторяя

Повторяя

Казалось бы, тут описано «дорожное происшествие», но в топологии поэтического мира Барсковой все становится смысловым движением. Машина возникает из мрака и глубины, нарастает, как бы возникая из бездны тела красным кровавым пятном (типичный для нее мотив), и сбивает героя, который падает в повторение, в бесконечность тьмы и воспоминания. Движение машины только кажется горизонтальным: на самом деле это вертикальное движение, которое повторяется в падении, выворачивающем его. Такая структура пространства и телесности позволяет реализовать тексты невероятной топологической сложности, основанные на складках, сближающих город, тело, память и настоящее. И это движение обыкновенно не знает горизонтали и линейной развертки. Оно следует некой метафорической шахте лифта, потому что временные слои нанизаны тут на одно и то же место. Перемещение оказывается, в конце концов, перемещением во времени, а не в пространстве. Например, в стихотворении «1998» все начинается с чистого движения между временам, глубиной и поверхностью. Такие движения у Барсковой часто идут параллельно, эротика этих погружений/возникновений довольно абстрактна:

...важно но не откуда но откогда

начинается отделение выделения

направленья наружу...

И далее это движение приобретает причудливую барочность:

...как Дант на лифте спускаешься круг за кругом

в тот подвал где слепая кошка кусочек стекла грызёт

или в тощий осинник за тучным парком

где замечтавшись писиет придурок на тлеющий шмат листвы

с тем небрежным достоинством как будто он в Петергофе

фавн фонтанный.

будуарная разница между ты и вы...

Переходы от подвала к тощему осиннику с писающим придурком, к Петергофу и эротике будуара — это постоянные переходы между внутренним и внешним: подвал, лесок, парк, будуар, в которых разные эпохи сплетены в такую бесконечную барочную складку. Сандомирская интерпретирует слепую кошку, грызущую стекло, как образ блокады (что не исключено), но для меня здесь принципиальна комбинация слепоты (тьмы) поверхности и прозрачности (стекло), открывающей глубину, которая недоступна зрению обезумевшего животного.

В первой части «Хозяина сада» эта барочная метаморфоза приобретает почти эпический размер, поражает своей чувственной интенсивностью и становится основой поэтики. В «Хозяине сада» поэзия Барсковой достигает новых высот и нового уровня сложности.

Полина Барскова. Хозяин сада. — СПб.: Книжные мастерские, 2015. 120 с. (Серия «Новые стихи. Практика»)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202432711 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202430829 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202433336 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202438920 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202439500 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202441875 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202442685 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202448309 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202447771 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202442672 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials