Литература

ЛитератураУвенчанный Данте и два пламени

Иосиф Бродский. Вена, 12 июня 1972 года, неделя после отъезда из СССР© Bettmann/Corbis

Иосиф Бродский. Вена, 12 июня 1972 года, неделя после отъезда из СССР© Bettmann/Corbis15 октября в Вене скончалась Элизабет Маркштейн — австрийская переводчица и славистка, тесно связанная с судьбами крупнейших русских писателей ХХ века. Ее биография типична для биографии европейского интеллектуала послевоенной эпохи. Дочь одного из основателей компартии Австрии Иоганна Копленига, в конце 1960-х годов Маркштейн становится ближайшей западной сотрудницей Солженицына, переводчицей «Архипелага ГУЛАГ» и на время вершиной солженицынского «Опорного треугольника» (как названы в продолжении «Теленка» те, кто сыграл важнейшую роль в передаче материалов писателя на Запад и обустройстве там его литературных дел: Никита Струве, адвокат Фриц Хееб и Элизабет, которую Солженицын дружески именует Лизой или Бетти). В начале 1970-х годов Маркштейн была лишена советской визы и соответственно возможности бывать в России. Однако за время частых приездов в СССР в конце 1960-х — начале 1970-х годов она успела познакомиться здесь со многими литераторами и, в частности, с Иосифом Бродским.

Элизабет Маркштейн и Александр Солженицын, 1974© Reinhard Öhner

Элизабет Маркштейн и Александр Солженицын, 1974© Reinhard ÖhnerЭто знакомство получило неожиданное продолжение в Вене в июне 1972 года, когда Бродский прилетел в австрийскую столицу стандартным маршрутом еврейской эмиграции из СССР — через Вену. Получив в мае 1972 года выездную визу, Бродский обратился к Маркштейн с просьбой встретить его в Вене. Вот как об этом вспоминает сама Маркштейн в своей мемуарной книге «Moskau ist viel schöner als Paris. Leben zwischen zwei Welten» (Wien: Milena Verlag, 2010):

«Выходит так, что интересные события в моей жизни то и дело начинаются с телефонного звонка. Вот и на этот раз. Я сидела с головой, накрученной бигудями, под сушильным колпаком у моей милой парикмахерши фрау Луизы... «Вас к телефону!» Я выползла из-под колпака — «Да, Маркштейн!» Далекий голос отозвался по-русски. «Говорит Иосиф Бродский». Он вынужден эмигрировать. Можем ли мы встретить его на аэродроме? Было 4 июня 1972 года. «Конечно, мы будем вас ждать».

Я познакомилась с Иосифом Бродским за несколько лет до этого, будучи в гостях у семьи Эткинд в Ленинграде. Со мной была моя дочка Мирли (по-русски скорее Мирочка), которой было тогда около трех лет. Только я уложила ее спать на диване в столовой, как вошел Бродский, сияющий от счастья: у него в этот день [8 октября 1967 года] родился сын. Все его поздравляли. Мирли уже и не думала спать и кокетничала с Иосифом. А он, в хорошем настроении, кокетничал с ней в ответ.

С поездкой из аэропорта все оказалось просто: издатель Бродского [Карл Проффер] прилетел встречать его из Штатов. А мы встретили Иосифа уже вечером. <…> Пока Бродский жил в Вене, он часто приходил к нам. Один поэтический вечер за нашим столом мы записали на магнитофон. Иосиф читал нам свои новые стихи, впадая порой в непривычный нам пафос, а затем очень ясно и убедительно отвечал на наши вопросы, иногда не без гордыни. Время от времени восьмилетняя Мирли тоже подавала голос. <…> По просьбе Иосифа мы отвезли его к Уистену Одену в небольшой городок в Нижней Австрии. Мои дочки Бабси и Кати ходили с Бродским в оперу, водили его по городу. Любопытным туристом он не был. Чувствовалась грызущая его тоска. Привлекательный мужчина, порой обаятелен, порой немногословен. <…>

Из Вены Бродский улетел в Лондон. Писем от него я не ожидала. В конце 1972 года нам и девочкам пришла открытка из Венеции с поздравлениями к Рождеству и Новому году. «Представьте себе, меня занесло сюда. Потому что для меня нигде нет места». Мне трудно было переводить домашним, такая горечь была в этом письме».

Элизабет Маркштейн. Вена, 2012© Erich Klein

Элизабет Маркштейн. Вена, 2012© Erich KleinАудиозапись чтения Бродского и его разговора с Элизабет и ее мужем, журналистом и писателем Хайнцем Маркштейном (1924—2009), сохранилась. В последние годы жизни Элизабет хотела видеть ее опубликованной. Эту беседу — первое обширное литературное интервью Бродского и на Западе, и вообще в его биографии — отличает редкий уровень откровенности и широта тематического разброса. Помимо уникальной фиксации первого впечатления Бродского от столкновения с тем, что принято именовать «западной цивилизацией потребления», особенно любопытно уяснение его литературных отношений на момент эмиграции — причем не только с советской словесностью в лице ее самых разных представителей, от Коржавина до Чухонцева, но и со словесностью неофициальной — с ближайшим к Бродскому кругом «ахматовских сирот» и ленинградского авангарда 1960-х — 1970-х годов.

Разговор публикуется с небольшими сокращениями. Мы глубоко признательны Екатерине Шкловской-Корди, Сергею Бондаренко и Эриху Кляйну за помощь в подготовке настоящей публикации.

Глеб Морев

[Бродский читает «Два часа в резервуаре», «Строфы» («На прощанье — ни звука…»), «Зимним вечером в Ялте», «Сретенье»]

— (Хайнц) Когда вы начали писать?

— Eighteen. 18 лет. When I was eighteen.

— Как вы относитесь к Чухонцеву?

— Никак. Я знаю, что о нем говорят то-то, то-то и то-то. Это абсолютный эклектик и не очень высокого качества.

— А мне он очень понравился. Я с ним познакомилась. Он интересный.

— Стихи его очень скучны, по-моему. То есть не скучны, там все… Надо сказать, что, конечно, не пристало так говорить — дело в том, что они все там занимаются нельзя сказать, что плагиатом, но воровством — да. Потому что к ним в «Юность» приходит очень большое количество стихотворений, и я не знаю, как это происходит — сознательно или бессознательно, но они просто очень многое крадут. Поэтому последние годы я им ничего не давал. Правда, кое-что расходилось, и так далее, и так далее. Я просто помню, как, скажем, я давал стихи в День поэзии — их не напечатали, а потом появились стихи какого-то Соколова, еще чьи-то, Ряшенцева, Чухонцева, где было много тех же самых приемов. Например, они никогда… Ну, я не хочу о себе ничего такого хорошего сказать… Но никогда никто из советских поэтов не писал свои стансы. Знаете, своя строфа. Я довольно много этим занимался, мне это просто было интересно… Ну, в общем, неважно. И вдруг я смотрю — моя строфа.

— Ну, я думаю, это подсознательно. Как у композиторов.

— Знаете, может быть, это, конечно, подсознательно, ничего не имею против подсознательных процессов, но мне, скажем, все-таки неприятно. Бывало неприятно. То есть мне, конечно, все равно, наплевать, и чего там делить. В конце концов, что это все такое — это все удовольствие, в общем. Каждый получает свое в тот момент, когда он делает.

— А Коржавин?

— Ну, по-моему, плохой поэт. Совсем плохой. Ну, то есть, у него очень хорошая ориентация и хорошие политические мнения, все как полагается. И, может быть, даже вкус, он любит хороших поэтов, но писать он сам… Но это с моей точки зрения, вы знаете, только с моей.

— Да нет, действительно, это у нас неправильно пошел разговор…

— Да почему, почему?!

— Мы это стерем.

— Сотрем! Делайте все, что хотите.

— (Хайнц) А Евтушенко — это большой поэт?

(Элизабет, смеясь) Хайнц шутит.

— Евтушенко? Вы знаете — это не так все просто. Он, конечно, поэт очень плохой. И человек он еще худший. Это такая огромная фабрика по воспроизводству самого себя. По репродукции самого себя. Но он гораздо лучше с моей точки зрения, чем, допустим, Вознесенский. Потому что он человек откровенный, во всех своих проявлениях — Евтушенко. И он не корчит из себя Artist. Он не корчит из себя большого художника. Он теми известными ему и понятными всем остальным средствами добивается того, что он хочет. Его стихи можно просто бросить так, не дочитывая, станет противно, и так далее, и так далее… А вот с Вознесенским у меня всегда одна и та же история — мне просто делается физически худо. То есть когда ты видишь его стихи — это нечто оскорбительное для глаз. Для глаз и для всех остальных органов чувств, которыми воспринимается текст. Это именно воспринимается как какое-то оскорбление. Я не знаю, вот в этом смысле он, конечно, неподражаем. Второго такого нет. Потому что это бывает все что угодно. Ну, бывает глупость, бывает банальность, бывает бездарно, бывает пошло, скучно, я не знаю как, но он дает какое-то совершенно омерзительное качество. И с моей-то точки зрения Евтушенко гораздо лучше, потому что худо-бедно он пишет стихи по-русски, понимаете? А этот корчит из себя бог знает что — авангардиста, французского поэта и так далее, и так далее.

У меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме «русский».

— (Элизабет) Я совершенно согласна с вами.

(Хайнц) А Евтушенко совсем не поэт?

— Вы знаете, нет, почему — у него есть стихи, которые, в общем, можно даже запоминать, любить, они могут нравиться. Мне не нравится просто вообще уровень всего этого дела. То есть в основном. Основной такой… дух не нравится этого. Просто — мерзит. Но вообще стихи есть хорошие. Объективно говоря, хорошие. И с ними вот та же самая история, та же история со стансами, понимаете? Они после того, как я в 65-м году вернулся из деревни и привез там какие-то стихи… Потому что в русской поэзии вообще не было своей строфы почти ни у кого — вот, скажем, пушкинская, онегинская строфа. Вот что погубило Блока с его «Возмездием» — что он не свою строфу взял, а пушкинскую. Ахматова говорила, между прочим… Вот, кстати сказать, пример: строфа в «Поэме без героя». Она говорила, что нужно иметь свою строфу. И когда это есть, то можно делать почти уже все что хочешь. Это, конечно, не совсем так, но это так.

— (Хайнц) А есть в русской поэзии, так же как в немецкой теперешней поэзии… Поэзия, которая разрушает слово, раскладывает слово?

— Это все было у нас на довольно высоком уровне в старые добрые времена. Во времена конструктивистов, футуристов, формалистов.

— У нас сейчас большой ренессанс Хлебникова.

— Ну, естественно, естественно. И я это очень хорошо понял. Я проходил мимо какой-то витрины, и там какие-то, по-моему, письма уже Хлебникова, изданные по-немецки, а рядом какие-то sex books, знаете. «Second Sex», еще что-то такое… I'm curious.

— (Хайнц) А есть разные течения в русской поэзии? Как у нас, например, драматическое, новое романтическое… Сейчас.

— Вы знаете, Хайнц, я плохо себе представляю нынешнее положение. Я знаю, что существует, скажем, в общем… Существует довольно много разных, даже можно так сказать — не школ, но направлений. Но все они какого-то такого очень неприятного свойства: если это стихи с национальным характером, с национальным колоритом, то это немедленно принимает какой-то шовинистический или идиотический характер. Если это поэзия, как бы сказать, «романтическая» — то она ангажированная в любом случае.

— Соцреализм.

— Да. Если это поэзия сатирическая, то есть satirical, — то она просто однозначно негативная, понимаете? То есть не возникает ощущения, что человек занимается сатирой с какой-то высокой точки зрения. Он в пределах той системы координат, которая ему навязана. Есть некоторое количество (очень, по-моему, незначительное) поэтов, которые могли бы сделать очень многое, но, кажется, уже поздно. Не то чтобы их съели, их не уничтожили, не убили — нет. Их, в общем, более или менее задушили. Им просто не давали выхода, и в конце концов — знаете как: изящная словесность, вообще искусство — это такая вещь, которая… если только ты абсолютно одержимый человек, ты будешь заниматься ею, несмотря ни на какие обстоятельства. А в конце концов приходит в голову мысль: «Ну что это все вообще такое. В конце концов, мне же это приятно, и вообще это мое развлечение». Et cetera, et cetera. И, в общем, надо зарабатывать деньги. Можно, скажем, писать какие-нибудь пьески и так далее, и так далее. Заниматься какой-нибудь поденщиной. И, в конце концов, все это литература. И, в общем, не такая уж существенная вещь. Ну — не печатают и не печатают. И черт с ним. В конце концов — ладно. Надоедает пережевывать одну и ту же эмоцию, негативную и так далее. В человеческом сознании поселяется релятивизм. Что есть, по-моему, крупная опасность для всякого мыслящего существа.

— Кто это, например?

— Это Уфлянд. Это человек, безусловно, очень одаренный. Это такой поэт, живущий в Ленинграде, который почти уже не пишет стихов — одно-два стихотворения в год максимум, Еремин. И то это уже… Не то чтобы какая-то заумь. Но это а-ля Эзра Паунд. Но очень так провинциально все. Потому что он сначала писал замечательные стихи, постхлебникианская такая поэзия, очень хорошего качества. Но потом ему пришлось искать свой собственный путь и быть своим единственным собственным судьей, никакой среды, никакой атмосферы — и он начал истончаться. Знаете, more and more sophisticated. Пока все это не перешло за грань. Этакие загадки. Скорее загадки, кроссворды, ребусы. Со всем чем угодно: с иероглифами, с латынью, с греческим. И, в общем, это умно, но, с другой стороны, и довольно глупо. Может быть, умно на самом деле. Но это уже предельно заглушенная лирическая интонация.

Если речь идет о том, что мы защищаем эти принципы, за них, к сожалению, надо проливать кровь. В противном случае тебя ждет просто та или иная форма рабства.

Есть еще три поэта — разного качества, но, по-моему, хорошие. И если бы им дать возможность работать нормально — это было бы замечательно, это было бы интересно, но я боюсь, что уже тоже, как говорят в народе, too late. Эти трое — я у них многому научился. Они старше меня были года на три. Я с ними со всеми познакомился в 60-м году — на свое горе, на свою радость. В общем, подружились, потом все это распалось — и довольно скверным образом распалось в каждом отдельном случае. Распалось начисто совершенно. Анна Андреевна называла нас «волшебный хор». Но вот она умерла — и купол рухнул. И волшебный хор перестал существовать, разбился на отдельные голоса. Это Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев. Нас было четверо. Но теперь они… Рейн зарабатывает на жизнь статьями в каких-то журналах, сочинением научно-популярных сценариев, в общем, превращается понемножечку в монстра. Это человек уже в некотором роде сломленный. Своими личными обстоятельствами, персональными. В общем, уже не знающий, на каком свете он живет — на том, где он думает о себе как о поэте, на том ли, где он пишет все эти поделки, поденщину. Найман — он переводчик. Он вообще не был очень самостоятельной фигурой, и все-таки в нем что-то было, какая-то острота, какая-то тонкость была. Но переводы и все эти самые дела — они его малость погубили. Потому что он уже не помнит, где свое, где чужое. Слова для него просто — как, впрочем, для всех переводчиков рано или поздно — кирпичики. А не самостоятельная ценность. Это, впрочем, и для меня тоже. И Бобышев, о котором я знаю несколько меньше. Это довольно талантливый человек, с очень высоким чувством языка и понятием того, что он делает в языке. Это было его такое основное преимущество, и он это преимущество стал бесконечно эксплуатировать. Он не искал новых средств. И не то чтобы «не искал новых средств» — если бы была какая-то аудитория, была бы какая-то конкуренция, понимаете? Это смешно говорить про поэзию, но там это тоже есть. То… может быть, что-нибудь бы и вышло. А так, я думаю, они, в общем, все более или менее сходят с рельсов. Или переходят на другие, или я уже не знаю.

— (Хайнц) А скажите, Иосиф, вы считаете себя советским поэтом?

— Вы знаете, Хайнц, у меня вообще довольно сильное предубеждение против каких бы то ни было определений, кроме «русский». Поскольку я пишу на русском языке. Но я думаю, что можно сказать «советский», да. Вполне. Вполне. В конце концов, это, при всех там его заслугах и преступлениях, все-таки режим реально существующий. И я при нем просуществовал 32 года. И он меня не уничтожил.

— Хорошо, что вы говорите об этом… Я вот как раз в этой статье, о которой я вам рассказывала… Говорю о том, что вот эти эмигранты здешние, да и в Советском Союзе есть… То есть нельзя уже вычеркнуть. Это есть исторический факт и культурный факт.

— Культурный факт. Вот это самое главное. И, в общем, в ряде случаев многое очень в творчестве людей, которые живут в Советском Союзе, в России, инспирировано не divine invasion — не божественным вторжением — но идеей сопротивления, понимаете? Это надо всегда помнить. И в некотором роде можно даже быть благодарным за это. Или, может быть, я оказался в таком замечательном положении, что могу быть благодарным. Когда живешь и… Вы знаете, это странная история, у меня, может быть, просто что-то не в порядке с нервами или с системой чувств, но у меня никогда не было ненависти, гнева, то есть гнев был, но ненависти к режиму и ко всем этим делам, в общем, не было. Или, по крайней мере, я не мог его персонифицировать. Меня губила всегда одна вещь — я всегда понимал, что это люди. Это ужасная вещь. Для борца это вещь совершенно лишняя, то есть вредная смертельно. Стало быть, я не борец. Может быть — наблюдатель.

— В Чехословакии в 68-м году в некоторых городах при оккупации в первые семь дней были… или в одном городе, не знаю, — был лозунг: «Помните, что вы культурные люди».

— Это, между прочим, и погубило чехов.

— Ну что значит «погубило»? По-моему, они больше победили, чем могли бы победить в этом случае…

— Нет, вы знаете, Лиза, это не так. Они повели себя как школьники. Это в некотором роде мальчишество. Дело в том, что те принципы, которые они защищали… им почему-то, видите ли, показалось, что они нашли новые способы защищать эти принципы. А эти принципы — чтобы они не стали пустыми словами и не повисли в воздухе — если уж их защищать, если речь идет о том, что мы защищаем эти принципы, за них, к сожалению, надо проливать кровь. В противном случае тебя ждет просто та или иная форма рабства. Если ты уже заговорил о том, что ты хочешь свободы, ты этой свободы достоин и так далее, и так далее, — если ты уже выходишь на тот уровень, что у тебя отнята свобода, что ты не желаешь быть рабом, — то здесь надо, в общем… Новых способов бороться с рабовладельцами, кроме как оружием, не существует. Они совершенно напрасно считают, что они придумали новый способ. Разумеется, они опозорили Советский Союз на весь мир, и это все понятно, то есть Советский Союз опозорил себя, все это верно. Но все-таки надо быть в некотором роде прагматиком и понимать, что, в общем…

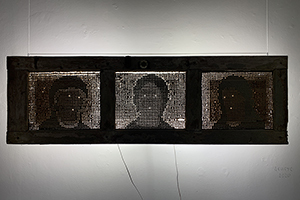

Иосиф Бродский в ленинградском аэропорту «Пулково» в день эмиграции. 4 июня 1972 года© М. И. Мильчик

Иосиф Бродский в ленинградском аэропорту «Пулково» в день эмиграции. 4 июня 1972 года© М. И. Мильчик— Не знаю, здесь я не согласна, но это неважно… Они сохранили благодаря этому свободу, потому что раб, который восстал и которого потом четвертуют или вот так вот прижимают к ногтю, становится еще худшим рабом, сломанным. А они остались свободными людьми. И все, что происходит сейчас, особенно в отношении писателей, — это ведь полное неподчинение. Оно ведь только и возможно, потому что предшествовало вот это вот…

— Ну, может быть, может быть…

— Вы устали. Я не буду вас мучить.

— Нет-нет-нет.

— И потом — честно говоря, это грубая мысль, но мне уже начинает казаться, что любая жизнь лучше смерти. Мое поколение выросло под лозунгом «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», а я сейчас не уверена в этом.

— Это верно. И все-таки, и все-таки. Весь вопрос состоит в том, во имя чего выжить. Человек ведь не камень, он не является выражением самого себя. И всегда вопрос: «Во имя чего»?

— Да, это правда.

— Я, к сожалению, нахожусь в довольно затруднительном положении, потому что я понимаю, что у вас не может быть ответа на этот вопрос. Потому что, когда смотришь вокруг, то уже непонятно, во имя чего живешь. Вот особенно здесь. Непонятно. Складывается впечатление, что во имя shopping'а, понимаете? Что жизнь происходит во имя shopping'а. Единственное, что остается, — постараться быть по возможности наименее involved вот во все это. В shopping и… Вы знаете, если бы я здесь вырос — я не знаю, во что бы я превратился. Просто не знаю. Я не понимаю… Это очень странное ощущение. Я не понимаю вообще, зачем все это. Нечто хорошее (но это наша, тоталитарная русская мысль) — что-то хорошее может быть только как награда, а не как априорное нечто, понимаете?

— Это очень русская мысль.

— Да. Или, с моей точки зрения, что я в ней вижу хорошее. То, что здесь, мне не очень нравится — это нереальный выбор, который здесь предлагается. Потому что этот выбор… Какой бы выбор ты ни совершил, это в лучшем случае ударит тебя только по карману. Но психологически, субъективно, как персону, это тебя оставляет в том же самом состоянии, в котором ты был и до выбора. Ну, за исключением автомобиля — он тебя может доставить дальше… В спиритуальном смысле это ничего не дает, абсолютно. И здесь может существовать только очень сильно одаренная… как бы сказать, чисто в артистическом смысле очень одаренная личность. Очень sensitive, понимаете? Которая очень чуткая и которая… музыка, не музыка, чем бы она ни занималась — литература, слово, — этот дар должен быть в ней настолько силен, чтобы все время вибрировать. Чтобы все время, чтобы он был более реальным, чем все остальное. Но это уже в некотором роде болезненное нечто должно быть, понимаете? Только очень физиологический художник может тут существовать. То есть когда желание рисовать или писать музыку вот такое… А не спокойный, рассудительный, нормальный человек, у которого есть какие-то представления о жизни. Впрочем, поэзия — это нечто другое. Я не знаю, что здесь должно быть: протест, безразличие. Но, в общем, я всегда себе говорил — всегда, во всех ситуациях, скверных, не скверных, даже когда мне удавалось делать что-то, с моей точки зрения, очень толковое, я всегда говорил себе: «Иосиф, надо взять нотой выше». Это как раз довольно интересная вещь, потому что не то что «нотой выше»… А потому что ситуация здесь выглядит как торжество справедливости. Это очень странная мысль. У меня есть в Ленинграде такой знакомый, который сын профессора, довольно большого негодяя (я еще один возьму, ладно?)…

— Пожалуйста.

— …довольно большого негодяя, он, в общем, все время комплексует и жаловался мне на то, что не знает, как ему быть — уходить от отца, потому что у него то-се, пятое-десятое, у него руки по локоть в крови… Мейлах. Сын [Бориса] Мейлаха. А живет он на его даче. Я говорю: «Михаил, перестаньте, представьте себе, что вы живете на ферме у своего отца». На некоторое время он утихомирился. Теперь он снова с теми же самыми идеями приполз. Но уже приполз. Я ему говорю: «Михаил, ну как вы себе представляете, что, допустим, ваш отец, ну, действительно негодяй» — ну я говорил ему несколько иначе — «допустим, вы правы. Вы защищаете хорошую вещь, он защищает плохую вещь. Вы, как бы сказать, враги. Но как вы себе представляете торжество справедливости?» Он говорит: «Как?» Я говорю: «В конце концов торжество справедливости сведется к чему: к той же самой даче и к тем же этим самым…» То есть материальные оформления справедливости и несправедливости — они абсолютно идентичны, не правда ли?

Нечто хорошее (но это наша, тоталитарная русская мысль) — что-то хорошее может быть только как награда, а не как априорное нечто, понимаете?

— В какой-то очень грубой форме — но очень грубо я сейчас говорю — это то, что случается с 95 процентами протестующих художников и так далее, которых тут же сажают в золотую клетку.

— Ну да.

— (Хайнц) Я хотел вас спросить: согласны ли вы с философией Достоевского? О страдании? О том, что человек способен самоосуществиться и вообще стать человеком только через страдание?

— Нет, я так не думаю. Через счастье. Но это очень немногим дано.

— (Хайнц) Но вы говорили раньше, что поэзия возникает с какой-то стороны в сопротивлении.

— Ну конечно. Поэзия всегда в каком-то роде — это завоевание чего-то. Завоевание чьего-то внимания. Но существуют разные вещи: например, в Советском Союзе ты моментально завоевываешь внимание, ты завоевываешь внимание реальных лиц — двух, трех, пяти или десяти. И все зависит от степени твоей гордыни. И если это получилось и они с тобой согласны — то все в порядке. Может быть, и такие есть люди, вроде Евтушенко, которому обязательно, чтобы перед ним были «Лужники». А здесь это на более высоком уровне, на Западе. Потому что тебе надо спокойно смотреть в пустоту. Не ожидая, что она сейчас заселится аплодисментами и так далее. И вот если человек может это выдержать… Нет, Достоевский абсолютно прав, да, через страдание. Но, возможно, еще и через счастье.

— Этого еще не было.

— Было. Я знаю некоторое количество таких людей. В процессе, правда, я их знаю. Я не знаю, чем все обернется.

— Но где-то было страдание, без него… Может быть, счастье может принести и поворот в развитии, и нахождение самого себя, но как основной опыт человека — должно быть страдание все-таки. Теоретически себе нельзя представить развитие ребенка или какой-то модели, которая не имела бы опыта страдания, она не может стать человеком.

— Вы знаете, я видел одну такую модель, вот такую счастливую пару, которые очень сильно любят друг друга. И это люди очень высокого класса.

— Но где-то раньше в их развитии, это сейчас в их состоянии…

— Ну, одну секунду, извините меня, пожалуйста, нет, ничего не происходило: они не жили с другими людьми, их не сажали в тюрьму, не мучили.

— Но я не в этом смысле сейчас имела в виду страдание.

— В детстве — может быть. Но кто знает, что происходит в детстве и зачем все это ставить во главу угла.

— Да вообще, в принципе, не думаю, что сегодня может быть счастливый человек. Может быть, какая-то часть его жизни счастливая, какая-то очень существенная часть, но счастливого человека не может быть.

(Хайнц) Но может быть счастливый человек и страдающий человек.

(Элизабет) Конечно. Счастье вообще может быть только как негатив к страданию.

— Вы знаете, я не уверен в этом. Дело в том, что…

— Я вообще-то говорю умные слова, но не могла бы их доказать (смеется).

— Нет, почему, это все абсолютно правильно, это очень похоже на правду — то, что вы сейчас говорите. Я сам так тоже думаю. Но я знаю еще и вот это. Просто у меня был такой опыт. Кроме того, большинство людей страдание не «реализует», но ломает просто и превращает их во что-то совершенно… Так что, я думаю, не стоит настаивать на терапевтической роли страдания чрезвычайно…

— (Хайнц) Но вот художник страдает, когда он работает.

(Элизабет) Через смирение может привести человека к личности…

— И вот опять не совсем правильно. Потому что художник — особенно в русской терминологии — это живописец, я тоже не совсем с этим согласен, потому что я понимаю, как художник может быть счастлив, когда он видит и познает что-то, когда он работает. Я предполагаю, что Брак (это мой любимый художник) — это не страдалец. Его художником сделало не страдание. Но колоссальное внутреннее богатство и процесс работы — вот что сделало его человеком. Я даже думаю, что Шагал, между прочим, не страдалец.

— У нас много, в нашей семье сейчас по этому поводу, эти дискуссии у нас не впервые, потому что все сейчас болеют Достоевским. Всегда приводят пример Баха как счастливого человека, хотя я не могу себе представить…

— Баха, Моцарта…

— Ну, Моцарт был все-таки несчастен тоже…

— Как?..

— Просто по жизни, по всему… Это не так важно — Моцарт счастливее Баха, но Баха я не могу себе представить, чтоб он…

— Моцарт — это такое вертикальное развитие — ничего в ширину, все вверх. Это просто замечательно. Моцарт — это вообще… Я не знаю, более счастливого человека, чем Моцарт, я себе представить не могу.

— (Хайнц) И есть ли различия между художником, между писателем, между композитором? Можно ли говорить, что есть различия?

— Конечно, конечно. Особенно между писателем. То есть между тем, кто пользуется словом.

— (Хайнц) В самом процессе созидания.

— В средствах, в средствах.

— Хайнц имеет в виду не только в средствах, но и в самом душевном настрое при творческом процессе.

— Язык — это совершенно специфическая вещь, конечно же. Языком нельзя пользоваться свободно. Ты уже здесь…

— …фрустрирован.

— …фрустрирован, да, абсолютно точно. И поэтому, конечно, литераторы в некотором роде уже condemned for suffering. Художник — меньше. Композитор — еще меньше.

— Свободнее. Да, это очень правильно. Композиторы — да, вы правы. Моцарт, можно себе представить, творческий акт уже дает полное освобождение.

— И особенно теперь. Чем дольше, между прочим, существует искусство, то есть чем больше проходит времени, тем тяжелее приходится художнику, потому что помимо всего прочего, помимо того, что у него там еще есть за душой, ему приходится какие-то средства выбирать. Новые создавать средства и так далее, и так далее. И это происходит не только согласно его внутреннему самоощущению, но и в понятии о какой-то конкуренции, понятии о том, что уже сказано. И хуже всего в этом смысле, конечно, писателю.

— (Хайнц) Я думаю, потому что литератор непосредственнее обращается к человеку и к обществу, в то время как композитор и художник имеют дело с природой и с общей гармонией. На высшем уровне…

— Просто, понимаете, дело в том, что у всех разный язык, — я думаю, что да, это верно, но это не до конца верно, потому что к обществу — когда вы говорите о литераторе и обществе — но это уже такое клише заведомое. На самом деле вообще в конечном счете литератор обращается не совсем к обществу, а это вопрос его внутренней жизни, когда он пишет. Это он делает, в общем, для себя. Вот в чем, например, основное достоинство…

— Да-да… Человек, его предмет — человек.

— Но литератор, помимо всего прочего, в его творческом процессе очень сильно… сильнее, чем в каком бы то ни было ином, присутствует критицизм по отношению к самому себе. Самоконтроль. Тогда как, я думаю, средства музыкального языка — они дают, в общем, гораздо большее раскрепощение. То есть они не закрепощают. Хотя — я не знаю. Может быть, это все приблизительно, потому что я не очень представляю себе то, что музыкальный язык сегодня представляет собой, потому что там же тоже очень много всего чего угодно.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20224112 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20223874 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20224031 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература