Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?

Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

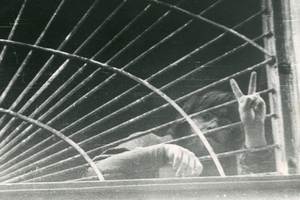

24 января 202329283 Лев Рубинштейн и Д. А. Пригов. Начало 90-х© Из архива Льва Рубинштейна

Лев Рубинштейн и Д. А. Пригов. Начало 90-х© Из архива Льва РубинштейнаДавайте вспомним базовое клише, описывающее открытый конфликт конца 2011-го — начала 2012-го между властью и т.н. креативным классом: интеллигенция отказывается от навязанного ей в середине нулевых негласного договора «[экономическая] стабильность в обмен на [политическую] лояльность». Жест импульсивного разрыва, постулируемый этим высказыванием, подспудно сообщает ситуации ореол героизма и настоящего бескорыстия. Между тем не менее правдоподобной будет выглядеть и прагматическая, циническая интерпретация: либеральный интеллигент выходит на Болотную площадь потому, что очень опасается как раз конца этой самой «стабильности». Иными словами — он тривиально выражает свой протест против неэффективного менеджера, плохим управлением грозящего привести страну к экономическому коллапсу. Отталкиваясь от этого предположения и химически точно зная основу путинской стабильности, мы можем дать здесь окказиональное определение политики применительно к отечественным реалиям десятых годов: «политика — это то, что появляется, когда дешевеет нефть». Главный и последний референт в насквозь постмодернистской державе — цифра цены на Urals определяет собой не только стоимость всех возможных в стране услуг, но и политическую активность населения — следовательно, и подготовка к падению барреля должна включать в себя какие-то действия помимо покупки спичек и макарон на черный день. Но тут приходится грустно посетовать: в распоряжении наших сограждан есть не так уж много способов мыслить политическое. Каждый конкретный индивид, как правило, решает эту задачу наугад, создавая собственную конструкцию из некоторого количества разнообразных штампов — в диапазоне от амбивалентных импликаций ордолиберализма до помноженного на ностальгию евразийства. К сожалению, в России закрепилось понимание политики в качестве не слишком чистоплотного администрирования; возвышенный же смысл политического как искусства жизни в полисе, как особого вида деятельности (в аристотелианском духе), отличающей человека от животного, элиминирован практически полностью. И именно на фоне такого откровенного дефицита нам кажется довольно полезным исследовать политический потенциал одной из самых влиятельных практик поздней советской литературы — московского романтического концептуализма.

Собственно, в этой идее нет ничего необычного: именно в московском концептуализме политика и литература сплетаются до степени полнейшей неразличимости. Так, например, Марк Липовецкий на вопрос, чем бы занимался Д.А. Пригов в 2012 году, уверенно отвечает: «У меня нет сомнений в том, что Пригов стал бы одним из интеллектуальных лидеров протестного движения, я также убежден в том, что он выступал бы в поддержку Pussy Riot». Политическая активность Льва Рубинштейна очень высока, хотя модус этой активности был нащупан автором далеко не сразу. Прежде всего, потребовался переход от поэтического высказывания к прозаическому — внутри которого также произошел целый ряд трансформаций. Первые эссе Рубинштейна, как известно, представляли собой остроумную «этнографию» советского («Мне запомнился магазин на Сретенке, который, если верить огненным буквам, в течение целой зимы назывался “ГРИБЫ — ЯДЫ”»), логично следуя из его концептуалистской поэзии. Но в более поздних вещах Рубинштейн начинает выступать именно в качестве политического мыслителя: его книги «Словарный запас», «Знаки внимания», «От мая до мая» (в соавторстве с Г. Чхартишвили) собраны из актуальных колонок для разных интернет-изданий, в которых он пытается непосредственно воздействовать на социально-политическую реальность, переописывая ключевые конфликты российской жизни, открывая пространства для широкого консенсуса, формируя новые референтные группы, нащупывая точки возможного роста и т.д.

В результате сложившейся ситуации собственно литературная продукция Рубинштейна оказывается разделенной на две неравные части. И если рубинштейновская эссеистика — как культурологические «случаи из языка», так и политические «знаки внимания» — широко известна и признана, то рубинштейновское «регулярное письмо» — его поэзия на библиотечных карточках — по-прежнему кажется практикой куда более герметичной и замкнутой. Быть может, откровеннее всех остальных статус этой дихотомии, рассуждая в 2005 году о лауреатах Премии Андрея Белого, выразил Борис Кузьминский: «Есть в реестре и Лев Рубинштейн; но премия ему присуждена не за постмодерновую, пробу негде ставить, “карточную” поэзию, а за эссе; многозначительная разница для тех, кто понимает».

Благодаря хитроумному рубинштейновскому маневру мы в буквальном смысле слова оказываемся «в шкуре» стихотворения.

Считая сложившееся положение неадекватным, я хотел бы сосредоточить внимание как раз на поэтических текстах Рубинштейна, статус которых в настоящее время и вправду весьма неоднозначен. Поспешно объявленные «классикой поэзии русского постмодернизма», они словно бы убраны в долгий ящик, надежно заслонены актуальной рубинштейновской эссеистикой, запросто получающей широкое паблисити и престижные премии. Сложный карточный перформанс, разыгрываемый поэтом, представляется большинству рядовых читателей делом сугубо камерным и элитарным — а потому мало приспособленным к непосредственному, «прямому» действию по преобразованию общественного поля. Как следствие этого, в филологической и критической среде преобладают имманентные трактовки поэзии Рубинштейна. Кстати говоря, ничто не мешает и нам походя предложить здесь собственный вариант интерпретации рубинштейновских стихов. Вспомним, опираясь хоть на «Анализ поэтического текста» Лотмана, классический постулат о том, что стихотворение прежде всего является сложно организованным единством, в котором каждая последующая строчка «помнит» обо всех предыдущих — благодаря ритму, рифме, инструментовке, параллелизмам и т.п. Поэт Рубинштейн, помещая строчки своего стихотворения на библиотечных карточках, совершает жест намеренного разрыва такого единства: любая строчка его текста изолирована на отдельном носителе и потому ничего как бы «не знает», «не помнит» о других таких же строчках. Но о них помнит слушатель! Какой же из этого следует эффект? Каждый из нас, приходя на поэтические выступления Рубинштейна, оказывается вынужден совершать трудоемкую работу по восстановлению/созданию единства между показательно разделенными частями текста — работу, которую в классической поэзии выполняет за нас само стихотворение! Иными словами, благодаря хитроумному рубинштейновскому маневру мы в буквальном смысле слова оказываемся «в шкуре» стихотворения, получаем возможность непосредственно ощутить на себе колоссальный объем труда, совершаемого скрытыми поэтическими механизмами. Это поистине увлекательный и уникальный опыт. И не является ли смех, раздающийся порой на выступлениях Рубинштейна, лучшим свидетельством радости от такого необычного опыта?

Если же пытаться поместить поэзию Рубинштейна в более широкий контекст, подобрать для нее общеевропейские схемы интерпретации, одним из самых напрашивающихся окажется, пожалуй, понятие реди-мейда. И, в общем-то, довольно многие из пишущих о Рубинштейне предпочитают понимать его как своего рода взыскательного собирателя — и умного составителя — уже готовых фраз, замечаний, реплик и т.п. Ценность такой трактовки рубинштейновских стихов прежде всего в том, что она позволяет прикоснуться к самым основам культурной организации: по сути, все слова являются реди-мейдами (мы их не изобретаем, но берем готовыми), и вся наша «обыденная» деятельность по их селекции и комбинации в действительности мало чем отличается от скандальных дадаистских проектов начала двадцатого века. Как в классическом христианстве, ключевым при таком подходе оказывается вопрос веры. Если мы имеем смелость поверить, что фразы «Мама! Он пришел!», «Спасибо, мне не тяжело» и «Я часто видел бабушку во сне» не придуманы Рубинштейном, но «взяты из жизни», то это приводит к коренному пересмотру исходных позиций — ибо моментально обнажает перед нами реди-мейдные основы и классической поэзии, которую отныне мы с особенной остротой будем ощущать как полумеханическое «пользование чужими словесами». В терминах, более близких к литературе, нежели к арту, можно сказать, что Рубинштейн пишет огромный центон, беря материал для него из повседневных разговоров окружающих сограждан. Если мы теперь начнем специально ужимать, «стягивать» всю область российской речи до идеологических и литературных клише, то из Рубинштейна у нас получится Тимур Кибиров: «Тараканы в барабаны. / Вошки-блошки по углам. / И мерещатся в тумане / пролетарии всех стран». Собственно, все эти умозаключения кажутся вполне стандартными и потому — избыточными: зачем повторять известное? Дело в том, что концепция реди-мейда позволяет нам легально вернуть в литературу метод добролюбовской «реальной критики», сто лет назад успешно дезавуированный постулатами формалистов о принципиальной несоотносимости обыденной и художественной действительностей. Но если Рубинштейн на самом деле использует «реальные» фразы реальных людей, то остроумная процедура Н.А. Добролюбова может снова применяться нами со всеми на то основаниями.

Для чего это нужно? Вспомним здесь две — классические уже — интерпретации стихов Рубинштейна. Размышляющий в борхесианской парадигме Михаил Берг обращает внимание читателя на схожесть знаменитых картотек с «оглавлением поэтического сборника или списком глав ненаписанного романа». Михаил Безродный предлагает понимать тексты поэта как своего рода редукцию чеховских пьес, из которых «выкинуто все лишнее» и оставлены только странные «реплики невпопад», вроде «Цицикар. Здесь свирепствует оспа». При всем изяществе и остроумии этих трактовок минус состоит в том, что они замыкают объект рассмотрения в чисто литературной плоскости, ограничивая таким образом его возможное влияние. Изобретенная же Н.А. Добролюбовым «реальная критика», интерпретирующая литературных персонажей в качестве «настоящих» людей, тем и ценна, что до сих пор является одним из наиболее действенных способов вовлечь художественное произведение в собственно политический дискурс. И если мы решимся понять Рубинштейна как собирателя подслушанных в обществе разговоров (т.е. реди-мейдов), то в его поэтических текстах сразу же обнаружится именно политическое измерение, присутствующее как изощренный анализ динамики единств и множеств. Записанная на библиотечную карточку фраза есть отдельный независимый голос (и даже «изображение человеческих губ» по Андрею Зорину) — сингулярность в чистом виде. В текстах Рубинштейна нам явлено предельное одиночество этих голосов, их максимальная изоляция друг от друга, физически выраженная как раз в том, что они не существуют рядом, на одном листе, но обнаруживают себя каждый на своей карточке. И в то же самое время мы видим, как зачастую эти сингулярности сливаются в единый, мощно звучащий глас, завораживающий самого себя фактом такого единства. При этом механика происходящего демонстрируется читателю со всей наглядностью. Так, фразы из «Появления героя» объединены четырехстопным ямбом («Пойдемте. Я как раз туда», «А ну-ка покажи язык!»), фразы из «Каталога комедийных новшеств» — постоянной анафорой «можно» («Можно никуда не смотреть, но все видеть», «Можно считать, что ничего не произошло»), фразы из «Регулярного письма» — озвученным или неозвученным императивом «пишите» («…на возвращение к прежней жизни…», «Я помню первое апреля…») и т.д.

Если Рубинштейн на самом деле использует «реальные» фразы реальных людей, то остроумная процедура Н.А. Добролюбова может снова применяться нами со всеми на то основаниями.

Воспринимая стихотворения Рубинштейна в качестве многоголосия настоящей, «реальной» толпы, мы неизбежно приходим к выводу, что единство любого человеческого множества осуществляется, прежде всего, за счет работы риторических фигур. Польза такой трактовки в том, что она полностью исключает наивный эссенциализм, ищущий основания для единства «внутри» людей (цвет кожи, кости, крови) и чреватый разнообразными формами расизма, национализма, сексизма и т.п. Для читателя Рубинштейна вполне понятно, что, скажем, общность советского народа базировалась не на некоей потаенной эссенции «советского», но на ряде вполне конкретных риторических конструкций вроде «Победы в Великой Отечественной войне», «полета Ю. Гагарина в космос», «водки» и проч. В рубинштейновских текстах такими конструкциями и выступают явления анафоры или ямба, организующие и направляющие движение отдельных, сингулярных высказываний. Кажется, без них подслушанные поэтом фразы слились бы в единый бесформенный ком, как это бывает в эпицентре огромной толпы, погрузились бы в «естественное состояние» и в кошмарную бойню, где голос голосу lupus est.

Целенаправленное движение поэтического текста невозможно без разрешения этого состояния войны всех против всех, причем значимым в данном случае оказываются не только теснящие друг друга голоса людей, записанные Рубинштейном на карточки, но и паузы между ними. Ибо война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и в понятие погоды. Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух дождях, а в ожидании этого в течение многих дней подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном. «» — вот читателю кавычки; пусть он сам поставит их там, где надо, ибо последние несколько строк мы просто переписали подряд из «Левиафана» Гоббса. Собственно, поэзия Рубинштейна и есть не что иное, как коллекционирование таких Левиафанов — чудовищ, рождающихся на свет, когда каждая отдельная сингулярность приносит часть личной свободы в жертву трансцендентному принципу.

Именно Левиафан оказывается тем героем, появление которого провозглашается в названии одного из самых знаменитых рубинштейновских стихотворений (собственно, «Появление героя»), — это персонифицированная фигура Единства, порабощающего и ограничивающего множество частных субъектов политической жизни, метонимически представленных через записанные на картон реплики и фразы. Таким образом, читатель видит, как бахтинская гетероглоссия переводится Рубинштейном на язык политической философии Гоббса — и эта трактовка могла бы показаться и любопытной, и правомерной, и продуктивной, не будь она столь старомодной.

Впрочем, взаимодействие фрагментов, составляющих стихотворения поэта, можно не менее удобно описать в терминах и «номадологии» Делеза, и «грамматики множеств» Вирно, и «несогласия» Рансьера. Очень соблазнительным кажется сопоставить знаменитые «пустые карточки» Рубинштейна с модной фигурой homo sacer, подробно разработанной Агамбеном, — ибо и то и другое представляет собой голое физическое наличие, прореху в символическом порядке системы. В полном соответствии с определением homo sacer'а «пустую карточку» Рубинштейна можно легко «убить» (и читатель не заметит ее отсутствия в тексте), но нельзя «принести в жертву» — например, цензуре (ибо невозможно цензурировать пустоту). Наконец, ничто не мешает нам предпринять фукольдианский маневр «переворачивания Левиафана», переходя от идеи отдельной самостоятельной записи, подавляемой системой карточек, к пониманию ее как эффекта, порожденного данной системой.

Люди, идущие с лозунгами на Болотную, вдруг обнаруживают себя в качестве поэтических персонажей одного огромного «карточного» стихотворения.

Суть, однако, даже не в этом; куда важнее заметить, что Рубинштейн, исследующий «сожительство» отдельных фраз, уже в своих стихотворениях восьмидесятых годов показывает себя именно политическим мыслителем — найденная им форма бытования поэтического текста является идеальным полигоном для разработки целого ряда политических метафор, исследующих многообразную диалектику единств и множеств. И потому мало смысла имеют разговоры о «смене эстетической парадигмы», якобы произошедшей в творчестве Рубинштейна после 1996 года, — кажется, что в действительности поэзия и эссеистика автора соотносятся как теория и практика, стратегия и тактика единого проекта по осмыслению и преобразованию политической реальности страны.

Выражаясь на аристотелианский манер, можно было бы сказать, что политика является первой энтелехией всего массива текстов, написанных Рубинштейном, — мы видим актуализацию политического, толкающую поэта от маскирующейся под карточный пасьянс аналитики к написанию широко читаемых колонок и эссе, к выходу на многолюдный митинг за честные выборы и на одиночный пикет в защиту Pussy Riot. И, кстати говоря, не выглядит ли в последнем случае стоящий с плакатом Лев Семенович Рубинштейн как фрагмент собственного стихотворения, не является ли сам этот плакат отмасштабированной карточкой из очередной рубинштейновской коллекции? Более того, не складывается ли все множество разнообразных картонок с надписями, читать которые мы могли на Болотной площади и проспекте Сахарова («Путин, хватит чуровать», «Москва едрам не верит», «Мы за честные амфоры», «Свободу рабу на галерах» и т.п.), в один огромный текст, созданный по уникальной матрице стихотворений «Кто там в палевом тумане» и «Всюду жизнь»? Для наших наблюдений крайне важно, что эта матрица была создана Рубинштейном не в позднейшей эссеистике, но именно в поэтических экспериментах восьмидесятых годов. Все люди, идущие с лозунгами на Болотную, оказываются составными частями данной матрицы, вдруг обнаруживают себя в качестве поэтических персонажей одного огромного «карточного» стихотворения. (Среди них, отметим в скобках, и автор «Вы нас даже не представляете» Павел Арсеньев, вместе с соратниками по петербургскому «Транслиту» еще дальше политизирующий поэтическую практику…)

Так утонченный концептуалистский эксперимент размыкается вовне, сливаясь с «реальной» жизнью, и картотека поэта, волшебно воплощаясь в тысячах «болотных» плакатов, перестает быть кабинетным изыском, но находит свое основание в чувствах и действиях многих неравнодушных людей. И не исключено, что настольной книгой для этих людей в грядущих (непременно бурных) событиях общественной и политической жизни станет именно небольшой томик Л. Рубинштейна — однако не «Словарный запас», не носоносные «Знаки внимания» и не вышедшая совсем недавно «Погоня за шляпой», а сборник хорошо всем знакомых стихотворений «Регулярное письмо».

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202329283 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202258109 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202274684 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202241622 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 2022103023 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202261180 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202242219