Антверпенский разговор с композитором Гией Канчели, еще в 1995-м переехавшим в этот город по приглашению Королевского симфонического оркестра, продолжался два дня — с перерывами на сон, прекрасную кухню и слушание музыки. Это не интервью с Канчели-композитором. Скорее, разговор с человеком, благодаря им написанному заслужившим право говорить о многом: об интуиции и опыте, вере и рассудке, прошлом и неизбежном, страшном и смешном, родном и чуждом. Словом, о вещах, слушать о которых не представляется делом сколь-нибудь интересным и значимым, если перед вами не собеседник, которому вы априори доверяете. Дефицита последнего качества у корреспондента COLTA.RU не наблюдалось.

I.

— Попадая в ваш квартал в Антверпене, не перестаю удивляться царящему здесь экзотическому колориту...

— Я живу в районе, населенном по преимуществу ортодоксальными евреями — хасидами. По соседству живут китайцы, марокканцы, поляки, представители других народов. Я чувствую себя как в моем многонациональном Тбилиси, и поэтому мне здесь очень хорошо. Особенно красочным в нашем районе бывает Шаббат, когда разодетые семьи с многочисленными детьми в колясках неспешно прогуливаются по улицам. Пятницу с субботой я люблю еще и по той причине, что в эти дни моим соседям, видимо, нельзя пользоваться ничем из того, что связано с электричеством. Поэтому лифт всегда стоит на моем этаже...

Я до сих пор не могу разобраться в их загадочных головных уборах. Кто-то ходит в цивильных шляпах, кто-то в кипах. А есть еще и меховые шапки — штраймлы. Когда я вижу на улице двух человек в таких папахах, мне почему-то кажется, что они должны остановиться, поздороваться и поговорить. Но чаще всего этого не происходит. Здесь очень много синагог, и они, видимо, ходят в разные...

— Такая костюмная дифференциация мне отдаленно напоминает эстетику фильма «Кин-дза-дза». Скажите, вам не снятся герои фильмов Данелии?

— Я написал музыку более чем к пятидесяти картинам. Из них значительными для меня остается не более десятка. Все остальные были проходящими. Работа в кино помогала мне обрести финансовую независимость, и я мог посвящать написанию одного симфонического произведения более двух лет. Признаться, я зачастую соглашался работать над фильмами с заведомо посредственными сценариями. В советской киноиндустрии гонорарный потолок за музыку был одинаковым, и на работу у меня в таких случаях требовалось от силы две-три недели. А с Данелией или Шенгелая уходило несколько месяцев.

По сей день мы очень близки с замечательным актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. Я храню память о покойном Фрунзике Мкртчяне. Никогда не забуду, как в Тбилиси с Данелией однажды приехал Евгений Леонов. У Гии Данелии в больнице лежал родственник, и мы с Леоновым вызвались его туда сопровождать. Леонова там, конечно, узнали. Пока мы с Данелией находились у больного, в коридоре собралось много людей, которые просили Леонова зайти к ним в палаты. И он, ко всеобщему восторгу, заходил к каждому. За такую услугу Леонов требовал компот, который разносили больным. Ему принесли десять стаканов. Несколько он выпил. Если Евгений Леонов производил такое впечатление на людей, видевших его впервые, то вам должно быть понятно, кем он был для меня и Данелии...

С Данелией мы часто разговариваем по телефону. Ему исполнилось 87, мне скоро будет 83. Он мне говорит: «Я, естественно, уйду раньше тебя, поскольку я старше. Но когда ты туда попадешь, то ни в коем случае не иди налево. Пойди направо, я там тебя буду ждать».

— Ваша музыка к его фильму «Слезы капали» создает поле крайнего эмоционального напряжения. Именно такую задачу ставил перед вами режиссер?

— С Данелией мы работали над семью фильмами. И он утверждает, что самая удачная музыка написана именно к «Слезы капали». Первым нашим совместным опытом была картина «Не горюй». Я приехал в Москву записывать музыку и совершенно забыл о том, что композитор Андрей Петров, мой друг, до того неоднократно работавший с Данелией, предупреждал меня, чтобы я ни в коем случае не писал для флейт. Поскольку Гия этот инструмент не выносит.

И вот за несколько минут до начала записи Данелия говорит: «Этот, этот, этот и этот» — я обычно пишу для четырех флейт — «пусть положат свои флейты в коробочки и освободят помещение». В конечном итоге мне удалось отстоять партитуру, и они остались. Но уже во время работы над «Слезы капали» альтовая флейта оказалась самым главным героем фильма. Не терпящий флейты Данелия вдруг влюбился в ее звучание...

Георгий Данелия принадлежит к тем режиссерам, которые знают, какую музыку они хотят. И всеми дозволенными и недозволенными методами добиваются от композитора того, что им нужно. Такое бывает очень редко. Например, у Эльдара Шенгелая есть замечательный фильм «Голубые горы». Я написал к нему ровно 32 минуты материала, чтобы получить полный гонорар, — таковы были правила того времени. Мы с Эльдаром неделями сидели за монтажным столом, ему постоянно что-то не нравилось. Кончилось все тем, что я написал простенький вальс, который стал потом очень популярным в Грузии в качестве рингтона на мобильных. А 32 минуты моей музыки в итоге в фильм не вошли. Звучит только этот вальс, знаменующий собой смену времен года: лето, осень, зиму и весну.

Вообще работа в кино и театре была в некотором смысле обратной стороной моей жизни. Когда я писал музыку для себя — имею в виду симфонические и камерные сочинения, — я старался создать свой театр. А в чужом театре и кино был вынужден (и это абсолютно нормально) подчиняться автору. В конечном итоге я счастлив, что все так сложилось.

Недавно в Тбилиси у меня состоялась премьера «25 писем друзьям» для скрипки и струнного оркестра; каждое из них посвящено личности, без общения с которой мое творчество было бы иным. И эти 25 тем связаны с музыкой, написанной мною для театральных постановок и кинофильмов.

Данелия мне говорит: «Я, естественно, уйду раньше тебя, поскольку я старше. Но когда ты туда попадешь, то ни в коем случае не иди налево. Пойди направо, я там тебя буду ждать».

— Материал из кино и театра вы довольно часто используете в ваших симфонических произведениях...

— Я уже не помню, что откуда переходило: из кино- и театральной музыки в симфоническую или наоборот. Хотя случается это, в принципе, нечасто. Я бы назвал такие самоцитаты «монограммами». Помню, когда я писал одну симфонию за другой, даже мои доброжелатели считали, что я повторяюсь. Сейчас, по прошествии многих лет, об этом уже никто не говорит.

— Как-то вы шутя сказали, что ваша песня «Чито-гврито» из фильма «Мимино» распространилась подобно венерической инфекции…

— Одно время ее играли во всех ресторанах Советского Союза. Заказывали по многу раз и грузины, и не грузины. Очень часто рецензии, которые касались того или иного моего сочинения, начинались со слов о том, что я — автор песни из «Мимино». Мне так это надоело, что в конце концов я начал говорить, что песню написал Данелия, а я ее только аранжировал.

— Благодаря каким сочинениям вам бы хотелось запомниться по-настоящему?

— Никто не знает, что произойдет через полвека. Бывает, какую-то музыку спустя пятьдесят лет забывают, а иную только начинают играть… Недавно на YouTube я нашел финал «Стикса» в исполнении двух иранцев, братьев-математиков. Они играли на сетарах, очевидно, подобрав материал по слуху. В коде один из них довольно забавно дышал, имитируя скольжение контрабасовых смычков. Исходя даже из этого смею надеяться, что чаще или реже, но что-то играть все-таки будут. И мои изнурительные труды окажутся не напрасными.

Я всегда говорил, что эти мои мучения не должны ощущаться слушателями. Публика должна воспринимать музыку как бы спускающейся с небес. Так, как воспринимает полотна Моцарта или Баха. Правда, у тех она, видимо, и вправду спускалась. Но в моем случае это действительно адский труд.

— Что самое мучительное?

— Вначале — найти материал. А потом сделать его слушаемым. В первую очередь, для себя. А уже потом — для всех остальных.

— Как вы его находите?

— С трудом.

— Это инспирация, какое-то внешнее событие?

— Не знаю. Я очень редко слушаю свои произведения, написанные 20 или 30 лет назад. Но если приходится, удивляюсь: как я мог это написать? Сегодня я так уже не могу. Могу по-другому. Главное даже не то, что идут годы и ты постепенно стареешь. Меняется мир — вот это имеет значение.

— Все-таки более частому исполнению каких сочинений вы были бы рады?

— Это как у ребенка спрашивают, кого он больше любит: папу или маму? Когда детям задают такой вопрос, они, наверное, теряются.

Вот так и я…

II.

— Композитору Виктории Полевой принадлежат слова: «Музыку Гии Канчели нельзя оценивать с позиции ума, технологии. Ее суть — пыльца на крыльях бабочки». Скажите, часто ли вам эту пыльцу в жизни стирали? Вам приходилось сталкиваться с непониманием?

— Неоднократно. Уже не помню, в какой стране впервые исполнялась «Magnum Ignotum» — композиция, где я использовал аудиозапись народной музыки, написав к ней свое сопровождение. Половина зала кричала «бу» и топала ногами, другая половина аплодировала.

То же произошло и с «Noch einen Schritt». Когда я, получив стипендию DAAD, начал жить в Берлине, ко мне обратились руководители фестиваля в Донауэшингене с просьбой написать для них сочинение. Еще в процессе работы меня навестил Арво Пярт. «Ты знаешь, куда ты едешь? — спросил он. — Там собираются самые отъявленные авангардисты со всего мира. Купи себе бронежилет».

Открытие фестиваля состоялось в огромном хлеву. Молодые люди в черном, с большими иерихонскими трубами, ввели туда восемь коров. Там же стояли ведра с сеном. Все ждали, когда, уничтожив сено и попив воды, коровы начнут испражняться. Во время этого процесса начинали трубить трубы… Спустя дня два исполнялось мое сочинение. На сцене находился оркестр Баден-Бадена. В кулисах стоял альтист с микрофоном. Пока оркестр играл тихую, простую музыку, публика молчала, думая, что этот человек в кулисах сейчас выдаст нечто экстраординарное. Но от него исходили лишь редкие удары col legno. И, когда произведение закончилось, раздались «бу» и топанье ногами. Впрочем, какая-то часть слушателей аплодировала.

Мне стало неловко. Подойдя к рампе, я поблагодарил дирижера с концертмейстером и вернулся на свое место. Когда дирижер вышел во второй раз — потому что «бу» и аплодисменты не смолкали, — меня уже позвали на сцену. Вдоль ступенек там был установлен барьер. И, когда я поднимался, конец этого барьера каким-то образом попал ко мне в карман. Надо было либо спуститься, либо рвануть. Я рванул и почувствовал, что мой пиджак треснул по заднему шву. Когда я вышел на сцену, правая половина пиджака была на мне, а левую я нес в руках. И к «бу» добавились еще и восторги от того, что произошло.

Во втором отделении исполнялось сочинение замечательного немецкого композитора-авангардиста Хельмута Лахенмана. После концерта он пригласил нас с супругой поужинать в ресторане и там выразил весьма благосклонное отношение к моей музыке, сказав, что она идет от сердца. В то время как он пишет, скорее, от головы.

— Как сильно вы зависите от мнения окружающих? Людей, для вас важных, людей опытных?

— Разумеется, есть люди, мнение которых для меня имеет значение. В Грузии был блестящий философ, писатель и музыковед Гиви Орджоникидзе. Его памяти посвящена моя литургия «Оплаканный ветром». Мнение Гиви было для меня действительно важным. Естественно, меня интересовало, какое впечатление останется у таких выдающихся солистов, как Гидон Кремер, Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, и других не менее знаменитых исполнителей и дирижеров, с которыми мне посчастливилось сотрудничать. Желание, чтобы они были удовлетворены, конечно, существовало. Но сам я их об этом никогда первым не спрашивал.

Я никогда не обращаю внимания на то, как принимают мою музыку, сколько раз вызывает во время поклонов публика. Но для меня имеет огромное значение тишина, которая иногда воцаряется после окончания произведения. Даже шесть-семь секунд — уже огромное вознаграждение. Бывали случаи, когда эта тишина длилась до сорока секунд. Так было после премьеры «Светлой печали» в Лейпциге, когда это сочинение исполнил Курт Мазур с оркестром Гевандхауза и хором мальчиков церкви Святого Фомы.

Открытие фестиваля состоялось в огромном хлеву. Молодые люди в черном, с большими иерихонскими трубами, ввели туда восемь коров. Там же стояли ведра с сеном. Все ждали, когда, уничтожив сено и попив воды, коровы начнут испражняться. Во время этого процесса начинали трубить трубы…

— Насколько важно автору доверять самому себе, обладать «презумпцией доверия»?

— Наверное, моим самым беспощадным критиком являюсь я сам. Я работаю очень тяжело и медленно. Это изнурительный труд. Я мучительно стараюсь избавиться от лишних нот, эпизодов. Во мне сидит какое-то навязчивое желание добиться той простоты — в драматургии, форме, оркестровке, — сверх которой я буду уже не в силах что-либо изменить. Я бы не назвал такой подход недоверием к себе. Но это тот метод, который я избрал в жизни. Когда я считаю, что смог выполнить задачу и перешагнуть барьер, который выставил перед собой, тогда меня уже не интересует, что обо мне напишут или как примут.

Скрипач Юлиан Рахлин на фестивале в Дубровнике однажды устроил концерт, где Джон Малкович читал критические рецензии, посвященные сочинениям различных композиторов — от Бетховена до наших дней. Затем звучали отрывки из этих опусов.

Я попал в этот список. Со мной заранее связались и попросили прислать отрицательные рецензии на мои произведения. Я отправил им шесть или семь. Они выбрали одну, вышедшую в Лондоне после исполнения «Broken Chant» для скрипки, гобоя и оркестра. «Если бы я знал, что меня ожидает, — писал критик, — я бы принес с собой спицы и начал вязать шарф. Причем непременно красными нитками, чтобы привлечь к себе внимание». К концу сочинения, по его ощущению, он оказался в запертом парфюмерном магазине, откуда невозможно было выбраться.

Таких отрицательных отзывов у меня набралось довольно много. Они меня всегда интересуют больше, чем положительные.

— Почему?

— Они доставляют мне особенное удовольствие. В свое время на Sony Classics вышел диск с двумя моими симфониями. На обложке альбома стоял красный кружок, и белыми буквами было написано: «Осторожно, динамические перепады». В связи с этим в Испании появилась рецензия примерно такого содержания: «Если человек, приобретший диск, не обратит внимания на это сообщение, он может оказаться в больнице. А вернувшись оттуда, не обнаружит в доме ни единого стекла». Почему это не должно доставлять мне удовольствие?

Абсолютно все, что происходит в жизни, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Я слышал, что в США, если хотят наказать ребенка, его закрывают в комнате и включают музыку в исполнении Фрэнка Синатры. Для детей это является сущим мучением, поскольку они привыкли слушать музыку, которая популярна сегодня. Так же для меня, напротив, неприемлемы «Звездные войны». Я с удовольствием могу смотреть фильмы, где в определенных моментах применяется компьютерная графика. Но когда некий вымышленный мир целиком существует за счет современных технологий, меня это раздражает так же, как маленьких детей — Фрэнк Синатра.

— Какую музыку вы любили в детстве, а какую нет?

— К музыке я был абсолютно равнодушен до тех пор, пока на экраны не вышел трофейный фильм «Серенада солнечной долины» с оркестром Гленна Миллера. Это было что-то вроде эпидемии. Все мое поколение было увлечено запретным в то время свингом. Думаю, что Иосиф Виссарионович здесь недоглядел, поскольку устои режима начали расшатываться не с появления первых диссидентов, а именно с этого фильма. Джаз был тогда под запретом — и тут такое! Не просто джаз, а джаз блестящий, талантливый, гениальный… Так что мое общение с музыкой началось не с Баха, Моцарта или Бетховена, а с Гленна Миллера.

Вообще, если говорить о моих предпочтениях в так называемой легкой музыке, я даже не знаю, с кого начать: Оффенбаха или, может быть, Гершвина? К моему становлению равное отношение имели и Леонард Бернстайн с его «Вестсайдской историей», и «Битлз», и Майлз Дэвис, и Мишель Легран, и Эндрю Ллойд Уэббер. В какой-то момент я открыл для себя блестящего композитора и аранжировщика Гила Эванса, сделавшего для Дэвиса аранжировку «Порги и Бесс» — с валторнами, флейтами, биг-бендом. И вот это уже стало не просто любовью, а чем-то, определившим мою судьбу.

— Читал, что на академические рельсы вас «перевел» дирижер Джансуг Кахидзе…

— Начав учиться в консерватории, я и не помышлял о сочинении симфонической или камерной музыки. Моей задачей было получить ценз, чтобы в дальнейшем иметь право стоять перед биг-бендом. Но уже на первом курсе я познакомился с Кахидзе, и это действительно все определило...

Сама мечта поступить в консерваторию появилась у меня на втором курсе геологического факультета университета. Летом нас увезли на практику в Кутаиси. Мы ночевали в спальных мешках на школьном полу. В семь утра надо было вставать и с молотком в руках проделывать путь длиною в десять километров. А обратно кроме молотка нести еще и породу. Это было довольно тяжело. В первую же ночь после такого перехода я взял бумагу, карандаш и составил список профессий, не требующих ходьбы.

Музыка мне показалась наиболее близкой. Университет я окончил, чтобы получить звание младшего лейтенанта запаса по специальности «артиллерия». В консерватории выращивали будущих пехотинцев, и, чтобы освободиться от повторного посещения уроков военного дела, я вошел в кабинет заведующего кафедрой военной подготовки и предъявил ему уже имеющееся удостоверение. Реакция была окрыляющей: «Молодой человек, когда вы понадобитесь Родине, она сама решит, в каком качестве вас использовать — артиллериста или пехотинца. Так что извольте посещать все наши лекции».

Лекции я так и не посетил. В итоге у меня набралось такое количество пропусков, что ректору консерватории, который был по совместительству и моим педагогом, пришлось звонить командующему Закавказским военным округом. Так я остался младшим лейтенантом-артиллеристом.

Впрочем, артиллерист был из меня неважный — я не отличался особо близкими взаимоотношениями с математикой. Однажды на учениях, когда командир объявлял цели, один из моих друзей сделал вычисления за меня. Настал момент стрельбы из гаубицы. Команду я знал наизусть. Предположим, «по пулемету, взрыватель РГМ-2, четыре снаряда — беглый огонь». Когда все закончилось, офицер объявил итоги. Назвав мою фамилию, сказал: «В мирное время — военный трибунал, в военное — расстрел». Выяснилось, что мой друг совершил какую-то ошибку и я выпустил четыре снаряда в собственный тыл.

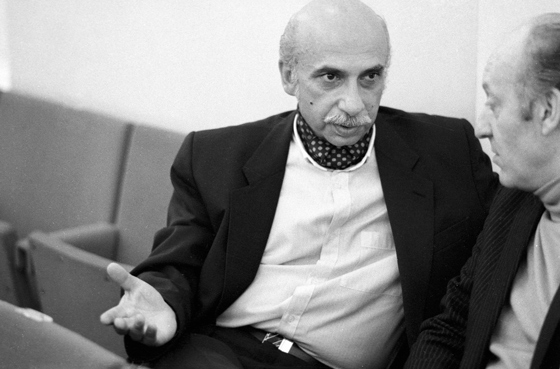

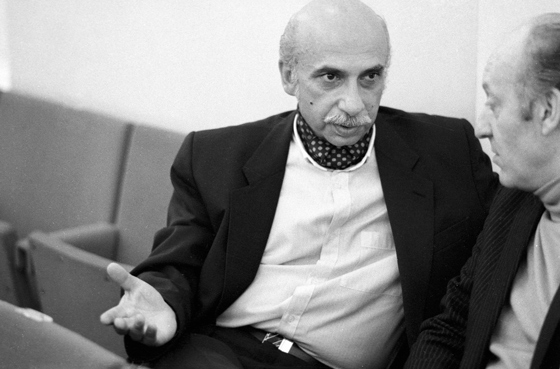

Гия Канчели, 1986 г.© Юрий Кавер / РИА Новости

Гия Канчели, 1986 г.© Юрий Кавер / РИА НовостиIII.

— У меня была замечательная мама. В консерватории я написал Квинтет для духовых инструментов, который время от времени передавали по радио. Тогда дома у всех было по репродуктору, а в газетах регулярно печаталась программа передач. Если мама узнавала о том, что через неделю будет звучать моя музыка, она обзванивала всех родственников и предупреждала, что надо найти время и обязательно послушать. Видимо, у нее возникало чувство гордости оттого, что в газете напечатано мое имя, и к прослушиванию она готовилась по-особенному. В день, когда это должно было произойти, она садилась в кресло перед репродуктором. Наконец объявляли мою фамилию, и начиналась трансляция квинтета. Допустим, он длился минут десять-двенадцать. Уже на второй минуте она говорила: «Нет, это слушать невозможно!» — вставала и уходила. Спустя время все повторялось заново.

— Неужели это была такая авангардная музыка?

— Для нее, во всяком случае, да… Я никогда не забуду премьеру моей Первой симфонии. В первом отделении пианистка Элисо Вирсаладзе играла Концерт Шумана, поэтому зал был переполнен. Отец Джансуга Кахидзе, очень популярный в Тбилиси человек, привел туда всех своих друзей. В симфонии после двадцати с лишним минут довольно бурного изложения наступает окончание — на четыре пиано тянущийся кластер. Зал наконец вздохнул с облегчением. Потом внезапно на четыре форте на несколько секунд врывается тутти, и снова наступает тишина. Конечно же, оркестр и дирижер Кахидзе это знали. Но публика не догадывалась, что ее ждет. Когда это случилось, друг отца Джансуга встал и довольно громко произнес: «Ванечка, если с нами до сих пор ничего не произошло, то, наверное, мы сможем еще долго прожить». И вся группа из восьми человек начала выходить из четвертого ряда. А музыка продолжалась...

После концерта мы с приятелями спустились из консерватории на проспект Руставели. Там был магазин, где продавалась минеральная вода «Боржоми». Стакан стоил четыре копейки. Я оплатил всем напиток. В это время в магазин зашел грузинский композитор в летах — Иван Рафаилович Гокиели, который тоже был на премьере. Я предложил стакан и ему. «Ни в коем случае!» — воскликнул он. После такой симфонии он не мог позволить себе принять из моих рук стакан «Боржоми».

На следующий день, спускаясь со второго этажа консерватории, я встретил другого уважаемого композитора — Андрея Мелитоновича Баланчивадзе, младшего брата знаменитого балетмейстера Джорджа Баланчина. У него был замечательный сын — пианист Джарджи. Мы поздоровались. Он мне сказал: «Я был вчера на вашей симфонии, и мы потом с Джарджи до двенадцати часов ночи спорили. Он мне доказывал, что это интересно, а я ему — что это полное г**но».

Кстати, на премьеру моей Первой симфонии в Тбилиси из Киева приехал композитор Валентин Сильвестров. Когда они с моим отцом вышли после концерта на улицу, папа спросил: «Скажи, из моего сына что-то получится?» Видимо, очень сомневался. Валентин мне об этом рассказал лишь несколько лет назад.

Недавно я получил от Вали польстившее мне признание:

«Когда я думаю о Гии Канчели и его музыке, мне вспоминается история с человеком, обладающим даром водоискателя. Таким даром обладает и Канчели — он как бы случайно, но сразу натыкается на “источник” — и тогда пишет музыкой музыку… Пишет медленно и осторожно, чтобы не повредить этот источник».

— Могут ли коллеги по отношению друг к другу испытывать белую зависть?

— Несколько лет назад, когда президент России Владимир Путин поехал в Австралию на очередной саммит, где с ним никто не здоровался, Валя спросил меня по телефону: «Объясни, почему его там, в Австралии, не могут взять и арестовать?» Такой простодушный и наивный украинец не может никому завидовать… Я спросил недавно, как прошли его концерты, много ли было народу. Он ответил: «Немного. Но это и хорошо — музыка так звучит даже лучше. А еще лучше, когда я сам пою».

У меня, как и у всех, есть ряд отрицательных черт. Но одно могу сказать вполне откровенно: во мне тоже отсутствует чувство зависти. Если мне что-то нравится в музыке других — это приносит мне огромную радость. Когда я слушаю и не могу понять, как это было сотворено, мне даже бывает немножко стыдно браться за работу. У меня пропадает желание. К счастью, со временем оно возвращается…

Когда я впервые услышал «Sanctus» из «Реквиема» Альфреда Шнитке, то понял, что для меня это недосягаемо. Во второй части Альтового концерта Альфреда есть большой эпизод, где звучат простые, но необыкновенно красивые секвенции. Некоторым моим коллегам больше всего в концерте не нравится именно этот раздел. Услышав его, я на некоторое время даже прекратил работу над Литургией для альта и симфонического оркестра. Так на меня подействовала эта божественная музыка. Я человек нецерковный, но каждый раз, когда я расставался с Альфредом, у меня оставалось ощущение, что я побывал на причастии…

Так же на меня воздействуют «Тихие песни» Сильвестрова, сочинения Арво Пярта. Признаюсь, не все произведения Софии Губайдулиной. Я не очень люблю анатомию в музыке, когда автор старается раскрыть абсолютно все возможности инструмента. Соня это блестяще делает, но такой подход мне не близок. В то же время у нее есть сочинения, которые я от начала до конца воспринимаю с восторгом.

— Что повлияло на формирование вашего поколения? Что ему мешало?

— В Тбилиси у нас была группа из семи человек во главе с Гиви Орджоникидзе. Против нас шла настоящая война. Особенно это касалось меня. Один довольно маститый композитор с трибуны пленума заявил, что я привнес в грузинскую музыку морфий и тем самым породил определенное количество композиторов-морфинистов.

— Под морфием подразумевалась медитативность?

— Банальное неприятие этими людьми современного языка. Они ощущали морфий и у Стравинского, и у Шенберга. Рассказывали, что во времена моей юности один из ведущих грузинских музыковедов демонстративно вышел из зала при исполнении музыки Дебюсси.

Ничего не поделаешь — мы жили в закрытом обществе. Железный занавес до поры был непроницаем. Во время оттепели он начал превращаться в сито, и в эти маленькие прорехи стала проникать музыка с Запада. Я очень благодарен киевскому дирижеру Игорю Блажкову, который однажды на километровой бобине прислал мне полное собрание сочинений Антона Веберна.

Вообще, сталкиваясь с информацией из внешнего мира, такие молодые люди, как мы, оказывались словно в океане. Надо было сразу же ориентироваться: что-то воспринимать, чему-то радоваться, а что-то, напротив, отвергать. Именно тогда у меня возникло неприятие музыки Булеза и Ксенакиса, хотя я и понимаю значение каждого из них. А вот положительное восприятие музыки Лигети и Веберна сохраняется и по сей день. Полюбив музыку Антона Веберна, я осознал, что существует еще драматургия тембральная. И по мере возможности я этой тембральной драматургией в своих сочинениях пользуюсь. А услышав однажды по радио постромантические «Песни Гурре» Арнольда Шенберга, я стал больше ценить изобретенную им позднее додекафонию.

— После того как вы услышали Шенберга и Веберна, у вас не возникало искушения пойти их путем?

— Нет, такого желания у меня не возникало.

Музыка — явление необычное… Я вам говорил, какое впечатление на меня производит начало Реквиема Верди, Месса си минор Баха или «Lacrimosa» Моцарта. Кому-то может показаться странным, но на меня такое же впечатление производит музыка, которую писал к своим фильмам Чарли Чаплин. Я так же преклоняюсь перед его темами, как и перед всеми перечисленными мною сочинениями.

Часто просят назвать композиторов, которые на меня повлияли. Я всегда отказываюсь отвечать на этот вопрос — их получается немало. Но все-таки существуют вехи, оставившие в моей судьбе неизгладимый след. Предположим, зная Пятую симфонию Шостаковича в интерпретации Константина Иванова и услышав ее живое исполнение Леонардом Бернстайном с оркестром Нью-Йоркской филармонии, я понял, что это абсолютно разные сочинения. То же самое произошло, когда я услышал у того же Бернстайна «Вальс» Равеля, — такой конгениальности я потом не мог найти даже у французов.

Я никогда не забуду, как он, выйдя на сцену, обратился к слушателям с просьбой не шуметь и не кашлять. Со стороны молодого дирижера такое обращение к публике Консертгебау было, мягко говоря, смелым поступком.

— Вы сказали о разнице в интерпретациях. У меня есть несколько вопросов от ваших почитателей. Например, дирижер Андрей Борейко спрашивает: может ли исполнитель принципиально отклоняться от тех «заветов», которые оставил ему композитор в партитуре?

— По-моему, просто обязан. Конечно, если у него есть свое персонифицированное отношение к тому, что он играет.

— В том числе и в вашей музыке?

— Естественно. Например, я всегда считал своим соавтором дирижера Джансуга Кахидзе. Я никогда не мог представить, что он может так подать любое из моих симфонических произведений. Из моего материала Джансуг, как скульптор, ваял нечто настолько новое, что мне, относящемуся к своему творчеству, как правило, критически, начинало нравиться созданное мною. То, что делал Кахидзе, неповторимо. У Альфреда, Арво, Вали, Сони не было своего Джансуга. А у меня он был с самого начала. И это сыграло огромную роль в моей творческой жизни.

А с Андреем Борейко у меня связано замечательное воспоминание. В 1992-м, когда у меня заканчивалась стипендия DAAD, я получил предложение от Амстердамской симфониетты, которую возглавлял Лев Маркиз. И написал для них «Abii ne viderem» («Ушел, чтобы не видеть»). Незадолго до премьеры Маркиз заболел, и этим сочинением продирижировал совсем еще молодой Андрей. Я никогда не забуду, как он, выйдя на сцену, обратился к слушателям с просьбой не шуметь и не кашлять. Со стороны молодого дирижера такое обращение к публике Консертгебау было, мягко говоря, смелым поступком… Мы по сей день дружим. По его инициативе мною было написано «Nu.Mu.Zu» для симфонического оркестра. Кстати, уровень Национального оркестра Бельгии за период, когда его возглавлял Андрей, существенно вырос…

Если говорить об исполнителях, для меня остается загадкой феномен Гидона Кремера. Этого великого скрипача можно сравнить с кладоискателем. Он все время что-то ищет и, как правило, находит. Сегодня Гидон пропагандирует музыку Мечислава Вайнберга. Я помню времена, когда он был увлечен музыкой Астора Пьяццоллы. Знаю, какую роль он сыграл в популяризации Шнитке, Губайдулиной, Сильвестрова, Пярта. В конце концов, я знаю, какую роль он сыграл в моей жизни. В это трудно поверить, но после премьеры моего «Lament» в Гамбурге — а это довольно большое сочинение, в котором участвуют сопрано и большой симфонический оркестр, — Гидон на протяжении двух с половиной лет исполнил его 32 раза. А ведь ему приходилось на ходу менять программы, которые были спланированы заранее.

Одним словом, мне в жизни посчастливилось с индивидуальностями. В этом отношении я могу себя назвать баловнем судьбы.

IV.

— Вы называете себя баловнем. В то же время в основе вашей музыки лежит сострадание…

— Музыка, в которой я не ощущаю сострадания, вызывает у меня намного меньше эмоций, чем та, где есть чувство сопереживания и боли. Вспомним творчество великого Шостаковича. Я часто задаю себе вопрос: если бы человек такого грандиозного дарования родился на Французской Ривьере и прожил там вполне благополучную жизнь, смог бы он написать такие пронзительные сочинения, которые создавал при сталинском и послесталинском режимах?

Я уверен, он бы писал прекрасную музыку. Но в ней не было бы той боли, которая у Шостаковича появилась в годы, когда он каждый день ожидал ареста. И самое поразительное, что эта боль сегодня трогает слушателей всех континентов нашей планеты. Видимо, у каждого есть какая-то своя боль, даже у тех, кто не соприкасался с таким омерзительным режимом. В этом и заключается его гениальность.

Я ни в коем случае не хочу проводить аналогии, но и мне в жизни пришлось пройти немало непростых этапов. Мама у меня была католичка, отец православный. Наверное, символично, что они поженились в тот день, когда хоронили Ленина. К ним даже приходила милиция, просила не шуметь… Никто из моих родственников не был членом партии. И они прекрасно знали, что происходит вокруг. Но мне ничего не говорили — наверное, боялись.

Когда в 1956 году развенчали культ личности, на набережную в Тбилиси, где стоял огромный монумент Сталина, приходила отстаивать честь вождя грузинская молодежь. Эти протесты закончились разгоном с большим количеством жертв. Представьте, что на эти митинги со своими друзьями ходил и я. А мне был уже ДВАДЦАТЬ ОДИН год. Когда я об этом сейчас вспоминаю, становится неловко перед собой.

Мне понадобились годы, чтобы осознать, что такое тоталитарный режим и что такое миллионы ушедших из жизни абсолютно невинных людей. Когда ты начинаешь это понимать, в тебе происходит какой-то внутренний надлом. К счастью, грузинам присущи некоторые артистизм и самоирония. С такими качествами немножко легче воспринимается происходящее вокруг...

Шло время, менялись лидеры, но государство в корне продолжало оставаться тем же. Одно время я даже стал обращать внимание на звучание фамилий членов Политбюро. Мне казалось, что, если фамилия хорошо звучит, возможно, ее носит достойный человек. Но вскоре я убедился, что члены Политбюро — такие же люди, как гардеробщики в гостинице «Россия» или «Москва», бравшие у тебя пальто. По внешности и по уровню интеллекта.

— Вы вслушивались в их имена в поисках сокрытой там музыки?

— Нет, просто в ожидании чего-то лучшего. Того, на что ты надеешься. А это лучшее никак не наступает. Даже по сей день…

Для меня имеет огромное значение тишина, которая иногда воцаряется после окончания произведения. Даже шесть-семь секунд — уже огромное вознаграждение.

— Ваша муза — ваша земля. Говорят, что народ обновляется каждые полвека. С момента обретения Грузией независимости прошло лишь чуть больше 25 лет. Но все-таки какие-то изменения успели произойти?

— Грузия — многонациональная страна. Телефонная книга моей молодости была очень объемной. Наряду с грузинскими вы бы там нашли огромное количество армянских, азербайджанский, русских, еврейских фамилий. Сегодня эта книга сузилась до размера брошюры...

Первый грузинский президент, избранный после развала Советского Союза, допустил много непоправимых ошибок. Он был человеком образованным, но, кажется, не знал, что лозунг «Грузия — для грузин» созвучен другому лозунгу, приведшему в первой половине прошлого века к великой катастрофе.

В 1991-м наше общество разделилось на две части. К сожалению, разделение продолжается и по сей день. Я не знаю, сколько времени понадобится для того, чтобы ненависть друг к другу перестала быть такой острой...

— Вам вообще свойственно внимательно следить за тем, что происходит в мире?

— Мне свойственно не высказываться по этому поводу публично.

В то же самое время не могу не отметить, что происходящее вокруг не в последнюю очередь влияет на мое мировоззрение. Отсюда и печаль, грусть, а порой и безысходность в музыке, которую я писал и пишу. То и дело у меня возникают вопросы, на которые я не нахожу ответов. Например, к чему может привести все более разрастающийся религиозный фанатизм? Или же до каких пор должны страдать угнетенные народы вследствие амбиций могущественного соседа?

Хочу пояснить вышесказанное снова на примере моей родины. Я понимаю, вследствие каких исторических обстоятельств возникли Западная и Восточная Германия, Западный и Восточный Берлин, Южная и Северная Корея. В то же самое время выше моего понимания то, как укоренились узаконенные большевиками понятия Северной и Южной Осетии, разделенных Кавказским хребтом высотой более 5000 метров.

Осетины — один из самых родственных народов, живущих на территории Грузии испокон веков. У нас множество смешанных браков, моя красавица прабабушка со стороны отца была осетинкой. В разных уголках Грузии до сих пор проживает большое количество осетин, да и на территории так называемой Южной Осетии населенные пункты с преимущественным количеством представителей обеих национальностей были расположены в шахматном порядке. Я уверен, что вражда между нашими родственными народами порождена обоюдным оголтелым патриотизмом, присущим недальновидным политикам.

И, конечно же, это на руку нашему северному соседу, к сожалению, не утратившему имперских амбиций. Подтверждением тому послужило недавнее обращение президента России к Федеральному собранию. Я окончательно убедился, что взращенный советским КГБ полковник не может примириться с распадом СССР и пытается через запугивание цивилизованного мира посредством мифического вооружения защитить свою «осажденную крепость» от несуществующих врагов.

Если блефование еще приемлемо в карточной игре, то в устах руководителя государства такое послание звучит, мягко говоря, нелепо.

— Кажется, вы уже пятый год не приезжаете в Россию...

— Мне не хочется. Как будто уже нет Советского Союза, но посмотрите, что происходит на вашей родине, Украине. И Грузии уже не принадлежат двадцать с лишним процентов ее территории… В России есть некоторое количество людей, соблюдающих дистанцию от власти. Но есть те, которые ее соблюдать перестали. И это очень близкие мне люди. Я понимаю, что они руководят большими коллективами и у них нет другого выхода. Они продолжают играть мою музыку, мне это очень приятно. Но у меня больше нет с ними прежнего контакта...

Тем не менее в России продолжает жить много моих друзей. У меня остались самые теплые воспоминания о премьерах моих сочинений в Большом зале Московской консерватории, который я до сих пор считаю лучшим залом мира. Когда я после тбилисского исполнения слушал там очередную мою симфонию, я словно проходил отдел технического контроля. Именно в безукоризненной акустике БЗК я ощущал какие-то свои просчеты.

— Может ли случиться так, что вам когда-нибудь захочется туда вернуться?

— Знаете, я мечтаю как-нибудь пережить Владимира Путина. Но боюсь, что это не получится. Он намного моложе меня…

V.

— Вас чаще можно увидеть человеком сдержанным. Когда вы смеетесь?

— Когда попадаю в другую среду — в Антверпене у меня почти нет круга общения. А в Тбилиси я приобрел Roland, поставил его у моего друга и там работаю. Приезжаю туда каждый день и возвращаюсь домой поздно вечером из-за того, что к другу и ко мне приходят еще оставшиеся в живых близкие люди. Естественно, я там улыбаюсь и смеюсь, заставляя иногда смеяться и других.

— Иосиф Бродский в сорок лет написал: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». Какое определение дадите жизни вы?

— Даже не знаю, что ответить. То, что Бродскому довелось испытать к его сорока годам, можно приравнять к моим восьмидесяти. У него есть такая строчка: «К постыдному столетию спиной». В одном моем сочинении она звучит в несколько измененном виде: «К постыдному столетию лицом». Жизнь прекрасна, хотя я прожил действительно очень сложное время.

Почти все те люди, с которыми прошла моя жизнь, уже покинули этот мир. И это невыносимо трудно. Почти никого не осталось. Порой даже появляется какое-то чувство неловкости: все ушли, а ты продолжаешь жить.

— В Библии написано: «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Утешают ли вас эти слова?

— Вы видите в этой комнате фотографии людей, многих из которых уже нет. Но они в какой-то степени остаются живыми потому, что у меня продолжается с ними диалог. Простой такой пример. Бывает, у меня что-то не получается, я сижу целый день, не в состоянии найти какой-нибудь переход. В конечном итоге что-то придумываю. Просыпаясь наутро, понимаю, что это совсем не то, что должно быть. Смотрю на фотографии — того же Альфреда Шнитке, Джансуга Кахидзе, и они словно начинают меня вести. В конечном итоге, если нахожу то, что меня удовлетворяет, я благодарю именно их.

Несколько лет назад в Латвии проходил хоровой фестиваль, посвященный Солнцу. Местные тележурналисты сняли о нем фильм, по-моему, довольно удачный. Они ездили ко всем авторам, писавшим для этого фестиваля, и снимали их там, где они живут. Приехали и ко мне в Тбилиси. Закончив интервью в квартире, они попросили повезти их в какое-нибудь очень приятное для меня место. Такие места, особенно в старом городе, существуют в избытке. Но я их отвез в Дидубийский пантеон. Присел у могилы Джансуга и там продолжил разговор. А вокруг — не буду сейчас по отдельности перечислять — покоятся все мои близкие...

Помню, как после похорон Альфреда мы с Гидоном и Мстиславом Ростроповичем шли по Новодевичьему кладбищу. У меня было удрученное состояние. Ростропович тогда сказал: «Да не горюй ты так. Мы скоро все окажемся вместе». Слава был человеком верующим. Конечно, это сильно облегчает существование, когда ты веришь в загробную жизнь.

— Вы — верите?

— В фильме «Не горюй» есть эпизод, когда изрядно выпившего батюшку сидящий рядом человек спрашивает о том, что нам уготовано после смерти. Тот отвечает: «Нет, ничего нет…»

Я бы хотел верить. Но у меня это не очень получается… Слава в разное время просил меня и Джансуга о том, чтобы, когда он уйдет из жизни, на его панихиде звучало грузинское церковное многоголосие. К сожалению, на похороны я приехать не смог. Но потом, будучи в Москве, я нашел в одном из грузинских ресторанов трех певцов и попросил их спеть у могилы Славы наше замечательное литургическое песнопение о виноградной лозе. Оно, кстати, тоже звучит в фильме «Не горюй»…

— Дмитрий Быков в своей радиопередаче однажды сказал: «Я по умолчанию не могу быть атеистом. Я сочиняю стихи, а значит, молюсь». Можно ли и вашу музыку в определенном смысле назвать молитвой?

— После того как я написал «Little Imber», корреспондент ВВС спросил меня в интервью о моем отношении к религии. Я отшутился: когда я ложусь спать, то становлюсь человеком религиозным и верующим. Но когда просыпаюсь и вижу, что происходит вокруг, во мне проявляются чувства, присущие атеистам...

Давайте-ка я лучше вместо молитвы прочту вам фразы из «Don't Grieve» — «Не горюй», написанного мною когда-то для Дмитрия Хворостовского. «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал…» Это Пастернак. «Но, видит Бог, есть музыка над нами…» Это Мандельштам. «Большая Вселенная в люльке у маленькой вечности спит…» Снова из Мандельштама. А еще там есть Шекспир, Байрон, Рильке, Гете, Табидзе, Бродский. Но все по одной строчке. Иногда лишь просто название стихотворения. Мне всегда было трудно писать на какое-то завершенное поэтическое произведение. Если я чувствую музыку, которая ему уже присуща, мне кажется, что я не смогу сделать нечто лучшее. Но, когда беру лишь отдельные фразы, это как бы снимает с меня ответственность.

— У вас есть цикл произведений «Жизнь без Рождества». Что такое Рождество для вас и откуда возникло это название?

— Если на этот вопрос ответить просто, то я прожил жизнь без Рождества. А что такое само Рождество? Мне кажется, в каком-то смысле это обновление, возрождение. Для кого-то оно наступает весной, для кого-то — осенью. Верующие люди празднуют его в определенный день и живут в ожидании этого дня.

Когда в 1991-м я впервые приехал в Берлин, мы с женой вышли вечером 24 декабря на Курфюрстендамм. Думали, будет праздник, много людей. И были поражены пустотой вокруг…

На следующий день я смотрел по телевизору, как папа римский обращался к огромной аудитории. Он произносил тогда — да и сейчас произносит — совершенно правильные слова. Но меня немножко коробит та помпезность, которая сопутствует этому празднику как в католическом, так и в православном мире.

— В вашей жизни происходили чудеса?

— В прямом понимании этого слова, наверное, нет. Хотя то, что после двухнедельной комы я нахожусь теперь в более-менее нормальном состоянии, — разве это не связано со словом «чудо»? В общей сложности меня уже шесть раз вытаскивали с того света. Мне говорят: «Всевышний пока не хочет забирать тебя к себе». К счастью, с момента последнего возвращения я успел написать еще два-три сочинения.

— В том числе вашу «Родную речь», по-грузински «Дэда эна» («материнский язык»), где звучит аллилуйя...

— Это произошло совершенно случайно. Я написал «Дэда эна» без аллилуйи, но потом в консерваторском вокальном ансамбле услышал одну молодую певицу. И добавил к уже завершенному сочинению ее партию. Но слушатели не должны вникать в такие подробности. Их могут знать только самые близкие люди. Для всех остальных окончательный результат — не случайность, а само собой разумеющееся явление.

— Случайно ли то, что на книге об Альфреде Шнитке на вашем столе сейчас лежит несколько крестов?

— Думаю, да. Иногда эти кресты оказываются на книге моих диалогов с Натальей Зейфас. Иногда в другом месте. Впрочем, если бы их сейчас увидели Ирина Шнитке или сам Альфред, наверное, им было бы приятно.

— Какая из ролей в вашей жизни больше присуща вашей супруге: наблюдателя, советчика, ассистента, вдохновителя?

— Думаю, все вместе взятое. Одно только то, что мы прожили вместе пятьдесят лет, говорит, что между нами кроме любви всегда существовало огромное обоюдное уважение. У меня никогда не было возможности уделять время воспитанию детей. Я пропадал либо на киностудии, либо в театре. Месяцами работал в домах творчества. Мне неловко сейчас говорить о моих детях. Но если они получились такими, какие они есть, — это, конечно же, заслуга Люли.

Я прекрасно понимаю, какое это для нее испытание, когда у меня начинаются приступы, мне не хватает воздуха и она вынуждена вызывать скорую помощь, ехать в клинику, находиться в реанимации… Очень хочется уйти так, как это бывает у людей счастливых, — во сне. Или даже наяву, как это было с моей мамой. Мы обедали, и вдруг в один миг она ушла из жизни. Вот это — счастливая смерть…

Здесь, в Антверпене, мне недавно поставили кардиостимулятор. Предупредили, что батарею надо менять раз в десять лет. Я пошутил, что по истечении этого срока я разрешаю провести эксгумацию и на всякий случай батарею поменять…

Жаль, что приходится говорить об этом при такой замечательной погоде. Посмотрите, какие деревья за окном красивые…

P.S. Через несколько дней после встречи Гия Канчели прислал текст, написание которого объяснил желанием точнее выразить некоторые мысли, возникшие в ходе беседы. COLTA.RU публикует его в качестве послесловия к интервью.

Чем и кому я обязан

Исходя из моего жизненного опыта, я часто размышляю на тему значимости самообразования.

Для меня интуиция и воображение во многом являются надежным подспорьем в творчестве. У каждого из моих коллег это проявляется по-своему. Часто одаренные молодые композиторы, получив блестящее профессиональное образование, остаются его вечными пленниками. Зачастую сочиненный ими весьма привлекательный материал не выходит за рамки существующих классических форм, да и музыкальный язык напоминает что-то услышанное или хорошо знакомое.

Мне повезло. В Тбилисской консерватории уровень преподавания анализа формы и полифонии по сравнению с консерваториями Московской и Ленинградской, мягко выражаясь, оставлял желать лучшего. Поэтому, в отличие от инструменталистов и вокалистов, фактор самообразования у композиторов я считаю допустимым. И если порою кто-то считает, что в моем творчестве наблюдается определенная индивидуальность, этим я обязан именно вышеуказанному самообразованию…

Как ни странно, многим в своей жизни я обязан гримасам времени, в которое мне довелось жить и творить. Я вырос в интеллигентной семье. И, несмотря на это, у меня, воспитанного советской школой и находившегося в изоляции, существовали два кумира. Один почивал в Мавзолее, другой бодрствовал в Кремле. Понадобилось время, пока «мыслящая гильотина» (так выразился о Ленине Павел Струве) и «отец всех народов» (так мы называли Сталина) в моем сознании заняли подобающие им места. Спустя полвека изменилось многое, хотя оболванивание 80 процентов россиян успешно продолжается и по сей день. Из оставшихся 20 большинство именуются потенциальными «иностранными агентами». Разве это не итог изощренной пропаганды?

На протяжении долгого времени в моей жизни и жизни страны продолжалась «свистопляска» генеральных секретарей. Именно в это время мною были написаны семь симфоний, «Светлая печаль», литургия «Оплаканный ветром». В этих безрадостных опусах преобладают печаль и надежда. Позднее появилась «Жизнь без Рождества» — утренние, дневные, вечерние и ночные молитвы — определенный взгляд на прожитую жизнь при тоталитарном режиме. Подаренная Михаилом Горбачевым перестройка и последовавший распад Советского Союза особенной радости не принесли. Национализм и патриотизм приобрели иные качества. В изрядном количестве появились люди, для которых любовь к Родине превратилась в профессию, что я всегда считал пагубным явлением. И хотя я бесконечно благодарен замечательным солистам и дирижерам, по инициативе которых написал целый ряд сочинений, печаль и грусть по-прежнему в них превалируют.

В то же самое время в музыке, написанной мною для кинофильмов и театральных постановок, наряду с печалью существуют и оптимизм, и надежда, и радость. Этим я обязан выдающимся кино- и театральным режиссерам, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, в меру своих возможностей выполняя их пожелания.

Конечно же, я благодарен и уникальной звукозаписывающей компании ECM Records, где в разное время вышло свыше десятка моих авторских дисков.

Несомненно, многим я обязан моим родителям и моей супруге, с которой мы перешагнули 50-летний рубеж совместной жизни. Моим друзьям по улице, школе, двум высшим учебным заведениям, моим педагогам и музыкальной среде, вместе с которыми нам удавалось противостоять натиску оголтелых ура-патриотов и пламенных националистов.

Я также обязан моему сыну и моей дочери, которые продолжают по сей день влиять на мое мировоззрение, не говоря уже о том, что они подарили мне четырех внуков, вселяющих в меня светлый оптимизм.

Мне часто задают вопрос: «Если вы такой счастливый человек, то почему вы пишете такую грустную музыку?» На что я обычно отвечаю: «А вы хотите, чтобы я был человеком несчастным и писал музыку радостную?»

В общем, я благодарен судьбе, подарившей мне так много радости и счастья.

Гия Канчели

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия