В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426678 © Артур Юркевич

© Артур Юркевич13 апреля 1969 года у памятника Свободы в Риге пламя охватило человека. Как и студент Ян Палах, поджегший себя в Праге в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию, 20-летний Илья Рипс совершил попытку самосожжения. Сегодня он вспоминает о событиях, не имеющих срока давности.

Илья Рипс живет в Израиле с 1972 года. Он выдающийся математик, профессор Иерусалимского университета. Обратившийся литвак, Рипс носит черный костюм и шляпу «кнейч», широкие поля которой часто бывают испачканы мелом — следы не только преподавательской деятельности, но и некоей удаленности от всего мирского. Он будто укутан в кокон одиночества. Обращен скорее к своему незаурядному уму, чем к окружающему миру. Трудно поверить, что за внешностью почтенного старца скрывается человек, однажды решившийся на столь отчаянный поступок. Тогда Илья Рипс учился на пятом курсе Латвийского государственного университета, куда был принят без экзаменов в 15 лет. Годом ранее он выступал в составе команды СССР на Шестой международной математической олимпиаде. А всего за три дня до роковых событий получил распределение на работу в Институт физики АН Латвийской ССР. Четкий ход жизни нарушили советские танки, отправленные властью на подавление «Пражской весны».

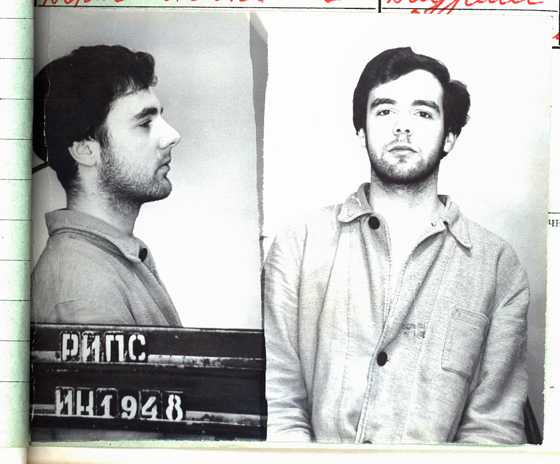

Илья Рипс вскоре после задержания© Государственный архив Латвии

Илья Рипс вскоре после задержания© Государственный архив Латвии— С каким настроением вы встретили столь памятную для себя дату?

— Ситуация в мире сейчас должна вызывать огромную тревогу у каждого человека. Мир для всех нас стал поразительно неустойчив. Худо-бедно, но до настоящего момента существовала некая система. И вдруг оказалось, что все — ничего больше нет. Абсолютно непредсказуемо развиваются события.

— Но как поразительно они рифмуются: 46 лет назад Москва ввела танки в Чехословакию, сейчас с российской армией связаны Крым и Юго-Восток Украины. Вы помните свои ощущения от той интервенции?

— Еще бы! В советских вузах тогда была военная кафедра. Каждую неделю проходили занятия, а после четвертого курса студентов брали на пару месяцев в армию на сборы. Так летом 1968 года я оказался в одной из воинских частей Калининградской области. Когда пообщался с солдатами, стало ясно: армия прямо-таки рвется в Чехословакию! Уже в июле были все основания для полного пессимизма. Так и произошло, 21 августа подразделение ушло в Прагу, а нас вернули в Ригу. Я помню, как еще до отъезда мы сидели в местной комендатуре и читали газеты по поводу пражских событий. Было чувство полного бессилия. Казалось, что существующий строй — навечно. Невозможно было представить, что в один день он рухнет.

— А почему вам хотелось это представлять?

— Потому что эта система правила от имени себя. Она никого не спрашивала и навязывала всем свою власть. Я прошел долгий путь от пионера и комсомольца до человека, осознавшего, что реальная жизнь противоположна тому, что в нас с детства вкладывали. И тогда эта власть представилась враждебной. Можете себе вообразить мои ощущения от «Пражской весны»! В начале 1968 года к власти в Чехословакии пришло новое руководство, и там начались совершенно чудесные, неслыханные вещи. Они стали отказываться от режима угнетения, цензуры. Вдруг люди смогли говорить то, что считают нужным. Отголоски этих перемен доносились до нас по западному радио. И за этим следили, затаив дыхание! Возникла надежда, что постепенно все это распространится. Я помню, как я ходил по Риге — на каждом лице был праздник! Потом в один день наша надежда была полностью раздавлена советским вторжением.

Мне было легче представить себя погибшим, чем сидеть у них в тюрьме.

— И тогда вы решились на свой поступок?

— Не сразу. Сперва долгие месяцы молчания, когда было невозможно выразить свое отношение к происходящему, копилось возмущение. И в какой-то момент оно дало выброс. Когда я в итоге решился на свой протест, это было просто выражение... бессилия? Что абсолютно ничего нельзя сделать. Ну а раз нельзя, я хотя бы выскажу то, что чувствую. Должен сказать, что так или иначе страх в обществе перед системой был тогда очень велик. Такое наследство со времени сталинского террора. И это тоже повлияло на столь экстремальную форму протеста. Мне было легче представить себя погибшим, чем сидеть у них в тюрьме. При этом я убежден, что люди, решавшиеся на так называемый самосад, обладали гораздо большим мужеством. Ведь что такое выход на подобного рода демонстрацию в то время? Человек заранее знает, что его посадят. Он знает точно. И выходит. Мне лично было легче представить себя несуществующим в этом мире.

— Простите за предельно личный вопрос: думали ли вы о родителях?

— Вот это самая тяжелая тема. Что бы я сейчас ни сказал, от этого не отвертеться. Все же я был единственным сыном, и они еще до этого столько перенесли… И здесь вы начинаете ставить на одну чашу весов весь мир, а на другую — горе родителей. Понимаете, это вопрос, на который у меня нет никакого настоящего ответа.

— День 13 апреля 1969 года вы помните в деталях?

— Помню, конечно. Первый этап — несколько технических приготовлений. Нужно было сделать плакат. Потом, у меня была ватная куртка… Вообще-то ее надо было вернуть, я взял ее в долг у знакомой! (Смеется.)

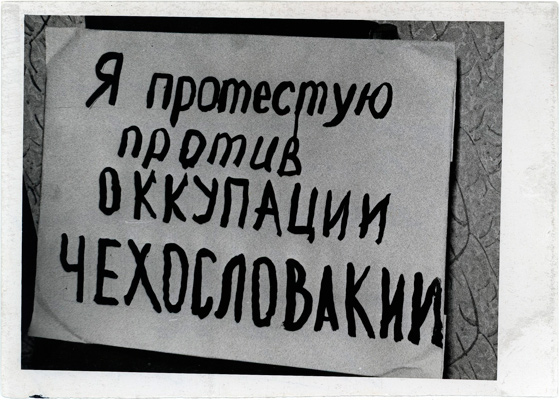

Плакат, который Илья Рипс развернул у подножия памятника Свободы. «Лозунг Рипс написал собственноручно тушью при помощи кисточки в подвале указанного дома. При осмотре подвала было обнаружено его пальто, в карманах которого находилась воронка, бутылочка с тушью, кисточка, шариковая ручка и отдельный лист бумаги, на котором шаирковой ручкой написана фамилия, имя, адрес и номер домашнего телефона Рипса И.А.», – из материалов уголовного дела.© Государственный архив Латвии

Плакат, который Илья Рипс развернул у подножия памятника Свободы. «Лозунг Рипс написал собственноручно тушью при помощи кисточки в подвале указанного дома. При осмотре подвала было обнаружено его пальто, в карманах которого находилась воронка, бутылочка с тушью, кисточка, шариковая ручка и отдельный лист бумаги, на котором шаирковой ручкой написана фамилия, имя, адрес и номер домашнего телефона Рипса И.А.», – из материалов уголовного дела.© Государственный архив Латвии— Но вы же не открыли ей своих намерений?

— Еще бы! Сказал, что нужно поработать в огороде. На одной из заправочных станций я купил бензин. Перелил его в четыре стеклянные бутылочки. Во дворе дома напротив площади Памятника Свободы я нашел незакрывавшийся подвал. Около четырех часов дня в воскресенье я пришел туда. Бензин, одежду, тушь для надписи на плакате я нес в портфеле, положенном для маскировки в чемодан. Там я написал текст плаката и облил одежду бензином. Переоделся и пошел к памятнику. Плакат с надписью «Я протестую против оккупации Чехословакии» я решил завернуть в ватман, чтобы его не увидели по дороге. И вот... Самая трудная вещь, которую я делал в своей жизни, — это было развернуть плакат. С этого момента все становилось необратимым. До него можно было отступить, уйти.

— А был момент последнего сомнения?

— Вполне может быть, я сейчас не помню твердо. Как раз момент развертки я помню хорошо. Потому что все — черта перейдена. И по сравнению с этим зажечь спичку было гораздо легче. Это был полный разрыв со всем прошлым. Начались, я помню, языки пламени сзади… Несколько мгновений я уже не помню совершенно. Мне говорили, что проходили моряки, которые меня потушили. Я этого не помню. Помню большую толпу. В основном враждебную. Из нее вышел человек в штатском, предъявил удостоверение и арестовал меня. Дальше меня привезли в Министерство охраны общественного порядка, а оттуда — в КГБ. И после всего — в тот же день — в городскую психиатрическую больницу. Когда они уехали, старик сторож дал мне позвонить домой. Это был потрясающий поступок! Он сберег огромное количество часов для родителей, которые не могли знать, что со мной происходит. Его за это потом уволили. Просто я хочу подчеркнуть, что память о человеке, который сделал добро, осталась на всю жизнь. Меня положили в закрытую палату. Я остался один. Еще, помню, сестричка сказала: «Он повторил поступок Палаха».

Сгоревшая одежда Ильи Рипса.«Заключением судебно-медицинских экспертов подтверждается, что при попытке самосожжения действие пламени было кратковременным, в результате чего Илья Рипс причинил себе незначительные легкие телесные повреждения: ожог кожи 1-2 степени нескольких пальцев правой кисти и задней поверхности шеи», – из материалов уголовного дела.© Государственный архив Латвии

Сгоревшая одежда Ильи Рипса.«Заключением судебно-медицинских экспертов подтверждается, что при попытке самосожжения действие пламени было кратковременным, в результате чего Илья Рипс причинил себе незначительные легкие телесные повреждения: ожог кожи 1-2 степени нескольких пальцев правой кисти и задней поверхности шеи», – из материалов уголовного дела.© Государственный архив Латвии— Кстати, насколько его поступок повлиял на ваш выбор формы протеста?

— Ясно, что это сыграло свою роль. Его поступок показал, что люди не смирились с тем, что произошло. И он вызвал огромный резонанс во всем мире. Только недавно, будучи в Праге, я узнал о нескольких последователях Палаха. До этого я не знал о них. Откуда было узнать? Если об этом не говорили по западному радио, то и знать было невозможно. Я и про демонстрацию семи человек на Красной площади в августе 1968 года тогда не знал. В Союзе такие вещи не сообщали.

— Как развивались события в больнице на следующее утро?

— Приехали люди из КГБ с ордером на арест и отвезли меня в Центральную тюрьму. Там меня положили в больницу. Ожоги были не очень серьезные: сзади на шее, на руке. В этом смысле мне очень повезло. Могло быть совсем иначе. И началось следствие. Обвинили в «антисоветской пропаганде» по статье 65 УК Латвийской ССР. Довольно быстро они поняли, что я — одиночка, действовал вне группы. После этого назначили психиатрическую экспертизу. Конечно, они заранее знали диагноз: «вялотекущая шизофрения». Тогда была такая практика преследования инакомыслящих: все политические выступления представить как действия душевнобольных. Многие прошли через это. Это было очень удобно для власти. Во-первых, если человек находится на принудительном лечении, то не ограничен срок его изоляции. Во-вторых, человека можно подвергнуть воздействию психотропных препаратов. Суд надо мной состоялся осенью 1969 года. Диагноз — «вялотекущая шизофрения», вердикт — принудительное лечение. Тут был существенный нюанс. «Лечить» могли в психиатрической больнице общего типа или специального. Второй вариант означал все возможные ужасы. Попади я в такую больницу в Казани или Ленинграде, неизвестно, что бы от меня осталось. Может быть, ничего… Недавно я читал воспоминания замечательного адвоката Семена Львовича Арии. И там он, в частности, пишет о моем деле. Оказывается, главный на тот момент латвийский психиатр, доктор Зузанна Русинова, в последний момент приняла решение о больнице общего типа. А в предварительном решении значилась спецбольница. В этом смысле надо выразить ей исключительную благодарность. Так я Божьей милостью остался в Риге. После суда меня вернули в психиатрическую больницу.

Вы начинаете ставить на одну чашу весов весь мир, а на другую — горе родителей.

— Как к вам относился персонал?

— Прекрасно! В Риге отношение было в высшей степени благожелательным. Конечно, они были какими-то рамками ограничены, но внутри них делали все что могли. Например, дали самую лучшую палату, где было только четыре койки. Не кололи химию, а давали таблетки. Таблетку вы можете выплюнуть, а с уколом ничего не поделать. Все, что могли, — делали. Помню, что утром после самой первой ночи в больнице, еще до суда, когда меня привезли с места происшествия, я нашел под подушкой конфеты «Мишка косолапый». (Смеется.) В Риге это был самый роскошный сорт конфет. Кто-то принес из персонала. Это была очень сильная поддержка. На каждом шагу я чувствовал самое лучшее отношение к себе и до сегодняшнего дня помню это.

— Как долго вы в итоге пробыли в больнице?

— Полтора года, до весны 1971 года. По поводу моего освобождения нужно отдать должное знаменитому правозащитнику Владимиру Буковскому. В рамках своей борьбы с советской карательной психиатрией он ухитрился выкрасть и передать на Запад копии историй болезни ряда лиц. В их числе — мое дело. Он рассчитывал на резонанс в рамках надвигавшегося конгресса Всемирной ассоциации психиатров в Мексике. А советской власти меньше всего было нужно, чтобы такие документы попали на международную арену…

— Простите, что перебиваю, но где же Буковский достал эти документы?

— Не знаю! (Смеется.) Как-то достал. И тогда они созвали психиатрические комиссии для пересмотра ряда дел. В Ригу приехал сам Лунц (советский психиатр, полковник КГБ, активный сторонник принудительного лечения политически несогласных. — Ред.). Члены комиссии со мной беседовали, написали заключение, что мое состояние улучшилось и можно снять принудительное лечение. Затем суд утвердил это решение, и в тот же день меня из больницы выписали.

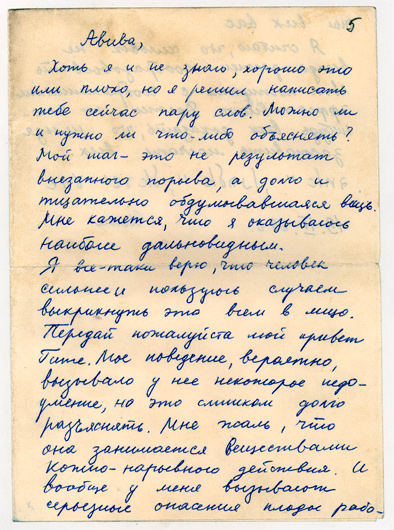

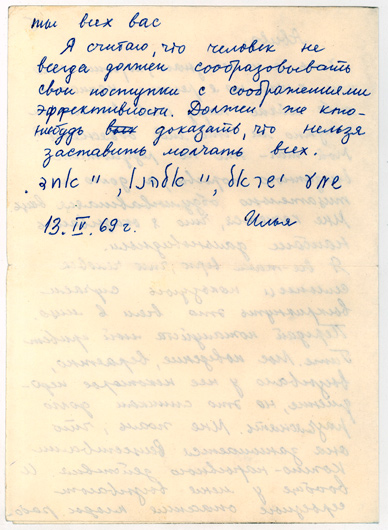

Письмо, отправленное Ильей Рипсом подруге Авиве Кац за несколько часов до попытки самосожжения. Изъято на Рижском Главпочтамте до отправления адресату© Государственный архив Латвии

Письмо, отправленное Ильей Рипсом подруге Авиве Кац за несколько часов до попытки самосожжения. Изъято на Рижском Главпочтамте до отправления адресату© Государственный архив Латвии «14 апреля 1969 года на Рижском Главпочтамте изъято письмо, датированное согласно почтовому дато-штемпелю 13 апреля 1969 года», – из материалов уголовного дела© Государственный архив Латвии

«14 апреля 1969 года на Рижском Главпочтамте изъято письмо, датированное согласно почтовому дато-штемпелю 13 апреля 1969 года», – из материалов уголовного дела© Государственный архив Латвии— Первый день на свободе запомнился?

— Что любопытно — нет. Первый день в больнице я помню хорошо, а вот выход на свободу стерся из памяти. Так или иначе, когда я оказался дома, родители подали документы на выезд в Израиль. И мы получили отказ c комментарием в духе: «Вы напрасно воображаете, что когда-нибудь получите положительный ответ». Хотя тогда уже начали выпускать. Тут я вновь обращу ваше внимание на доброту людей. В США в то время жил очень крупный математик Липман Берс. Он родился в Риге, получил образование в Европе, затем бежал от нацистов в США. Очень крупная фигура, одно время он даже возглавлял Американское математическое общество. А в Риге жил его отец! И время от времени Берс приезжал в СССР, чтобы с ним повидаться. В Ригу его не пускали, отец ехал в Москву, и там они встречались. Так вот, отец профессора Берса был старым знакомым моих родителей. И он рассказал сыну о моем деле. По возвращении в США Берс организовал петицию нескольких американских математиков, и нас в короткий срок выпустили.

— Вы уже представляли, чем будете заниматься в Израиле?

— Я думал, что продолжу математическое образование. И так оно и вышло. Несколько месяцев учил иврит. У меня была академическая справка о том, что я сдал все экзамены, кроме дипломной работы. На этом основании меня приняли в Иерусалимский университет. После обучения в аспирантуре — здесь это называется докторат — я получил степень кандидата наук, или PhD. Меня приняли на работу в родной университет, и до этого дня я в нем тружусь.

— Люди, которых вы здесь встречали, знали о вашей судьбе?

— Да, конечно. Здесь это было широко известно. Но считалось делами давно минувших дней. В Израиле это было лишь частью моего прошлого.

Конкретное доброе дело абсолютно осмысленно. И оно продолжает реверберировать еще долго.

— За годы жизни в Израиле вы постепенно открыли для себя иудаизм. Как эта религия трактует ваш поступок?

— Иудаизм категорически осуждает самоубийство. Человек не вправе сам распоряжаться своей жизнью. Так же как человек не имеет права убивать другого, он не имеет права убивать себя. Это тоже убийство.

— А для чего человеку дается жизнь, если он не совсем вправе ей распоряжаться?

— Совсем не вправе. (Долго молчит.) Знаете, я отвечу стандартным образом, но сам не могу похвалиться большими успехами на этом поприще. Человек может улучшить себя. В отличие от внешнего мира, это в его власти. Но это тоже удается редко и немножко. С другой стороны, я хочу подчеркнуть, что добрые поступки людей — они дают эффект. Я дал вам столько примеров. Конкретное доброе дело абсолютно осмысленно. И оно продолжает реверберировать еще очень долго.

— Сегодня в обществе вновь крайне актуальны митинги и пикеты. Насколько эффективна такая форма протеста?

— Каждый конкретный случай заслуживает отдельного обсуждения. Общего рецепта нет. Но когда речь идет о самых базовых ценностях, если кто-то пытается их отнять, то тогда человек может и должен противиться этому всеми допустимыми способами. Мир сейчас в целом постепенно становится все менее свободным. Это происходит в разных странах различными темпами. Но ощущается всюду. Каков конец этого процесса, я не знаю. Есть какая-то волна нового мягкого тоталитаризма.

— То есть история нас ничему не учит?

— К сожалению, нет. На протяжении всей истории добро было бессильно в своих отношениях со злом. Очень трудно найти исключения из этого правила. Человечество прошло через необычайно трагический этап в ХХ веке. Погибли десятки миллионов людей. Многие провели долгие годы в несвободе. И на этом фоне мы все равно видим, что рождались люди, действовавшие вопреки обстоятельствам. Необходимо помнить историю. Я не знаю, поможет ли это предотвратить надвигающийся виток бед. Но я абсолютно убежден, что нельзя жить, не помня того, что происходило, не пытаясь это осмысливать.

— Что, по-вашему, делает человека свободным?

— (Долго молчит.) Основное достоинство человека состоит в том, что он свободен распоряжаться собой. Он не марионетка, не заводная игрушка. И только поэтому он в ответе за свои поступки. Механизм не несет ответственности за то, как он действует. Даже очень сложная компьютерная программа. Она есть просто выполнение последовательности операций. У человека есть ответственность. Поэтому он свободен. Он свободен выбирать. Не всегда это просто сделать. Иногда зло притворяется добром, а добро выступает как зло. Трудное дело! Но, может быть, в этом и есть основная причина, по которой человек прибывает в этот мир. Ведь именно от выбора зависит то, что происходит и с человеком в отдельности, и с миром в целом.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426678 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424970 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427820 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433716 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434272 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436834 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437557 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443139 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442772 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438485 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials