Искусство

ИскусствоКороткий двадцатый, долгая Вторая мировая

Наталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х

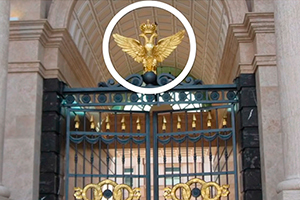

11 февраля 2021169 © Александр Коряков / Коммерсантъ

© Александр Коряков / КоммерсантъНа прошлой неделе Интеллектуальный клуб «418» представил в Москве новый альбом скрипача Романа Минца, на котором он играет сочинения композитора Леонида Десятникова «Эскизы к “Закату”» и «Русские сезоны». По этому поводу в Октябрьском зале Дома Союзов Роман Минц, Яна Иванилова и ансамбль Questa Musica исполнили «Русские сезоны», перед которыми прозвучало вступительное слово от композитора. После концерта Денису Бояринову удалось поговорить с Леонидом Десятниковым о его биографии, моралите «Русских сезонов» и новом сочинении «Буковинские песни».

— Готовясь к разговору, я прочитал много ваших интервью, относящихся к разному времени. Я заметил, что интервьюеры предпочитают говорить о ваших сочинениях, но мало говорят о жизни, об истоках вашей музыки. Вы не любите говорить о себе?

— Просто я отвечаю на вопросы, которые мне задают.

— На часть вопросов, которые я собираюсь вам задать сегодня, уже отвечал один известный композитор.

— Надеюсь, это не опросник Пруста.

— Это вопросы из книги «Диалоги» Стравинского. Вот первый: что вы помните о детстве — о семье, родственниках, о первых друзьях, школьных впечатлениях, о первой услышанной и запомнившейся вам музыке?

— Я из немузыкальной семьи. У матери не было никакой склонности к музыке, но отец обладал хорошим природным слухом и как любитель играл на мандолине.

— Неожиданный инструмент.

— Нет, напротив, в быту довольно распространенный — по крайней мере, в Украине, откуда я родом.

Совершенно не помню первую услышанную мной музыку. Она ведь непрерывным потоком изливалась из радиоточки, чуть позже — из телевизора. То есть музыка долго не осознавалась мной как нечто внеположное.

В какой-то момент (мне было лет шесть) родители заметили во мне музыкальные способности и отдали меня учиться музыке.

— В харьковскую музыкальную школу?

— Сначала я учился в музыкальной студии при общеобразовательной школе. Пианино в доме не было. Несколько позже родителям все же удалось его купить — на сбережения бабушки, которая года два откладывала свою пенсию. Это было пианино «Украина» Черниговской фабрики музыкальных инструментов, я его очень любил.

— В «Диалогах» Роберт Крафт отмечает, что у Стравинского есть привычка, сохранившаяся с детства, «спать при свете». У вас остались привычки, которые вы пронесли через всю жизнь?

— Нет, пожалуй, нет.

— Вы знаете историю своей фамилии?

— Наверняка — нет. Существует гипотеза, согласно которой моя фамилия каким-то образом связана с рекрутской повинностью евреев в двадцатых годах XIX века, но полной уверенности у меня нет. К тому же фамилия Десятников встречается и у русских, и у евреев.

Это было пианино «Украина» Черниговской фабрики музыкальных инструментов, я его очень любил.

— Вы знаете, чем занимались ваши прадеды?

— Нет.

— У вас остались родственники в Украине?

— Нет.

— Повлияли ли напряженные отношения последних лет между Россией и Украиной на ваши отношения с родственниками?

— Мои родственники снялись с насиженных мест задолго до российско-украинского конфликта. Вот распад Советского Союза, безусловно, повлиял на их отъезд. Но все уехали в разное время и по разным причинам.

Моя двоюродная сестра живет в Кирове. Двоюродный брат и его семья — во Владикавказе. Довольно многочисленные родственники — и со стороны отца, и со стороны матери — живут в Израиле. Самые близкие — в Германии. Есть кузина в Сиэтле.

— Тема Харькова возникает в вашей музыке?

— Ну, я бы так прямо не ставил вопрос. Время от времени в моих сочинениях возникают украинский язык (как в опере «Дети Розенталя») и украинская интонация (например, в «Русских сезонах»). Но украинский мелос жил во мне всегда, всю жизнь. Ведь я в детстве слышал очень много народных (но большей частью псевдонародных) песен, которые были, как и в других союзных республиках, частью советского агитпропа. Трудно сказать, до какой степени эти песни аутентичны. Было ли в них что-то от почвенного, глубинного, деревенского фольклора? Наверное, есть специальные исследования на эту тему.

На днях, пролистывая ленту Фейсбука, я услышал, как грузинская девочка поет песню «Рушник». Это, кстати, авторская вещь пятидесятых годов, композитор Платон Майборода, но песня, так сказать, эмблематично украинская. Это было очень трогательно, она чудесно пела, в отчетливо грузинской манере, на прекрасном украинском языке, никакого акцента. Странно: вспомнил песню, о которой, может быть, не вспоминал больше сорока лет и вообще никогда о ней не думал. Дивной красоты вещь.

— А вы смогли бы спеть украинскую песню?

— (Поет.) «…І рушник вишиваний на щастя, на долю дала». (Смеется.) Не помню текста, но смог бы, наверное.

— Получил ли ваш талант признание у родителей?

— Мой отец умер довольно рано — ему не было 63 лет, он не был свидетелем моих так называемых успехов. А мама дожила до преклонных лет и издалека, из Германии, наблюдала за чередой скандалов, разворачивавшихся вокруг оперы «Дети Розенталя». Используя общеупотребительное клише, я сказал бы, что она мною гордилась и я оправдал ее родительские ожидания.

— Любила ли она какое-нибудь ваше сочинение больше других?

— Думаю, нет. Она вообще-то не была искушенным человеком в музыке, в частности, в том, что я делаю.

— Кем ваша мама была по профессии?

— Бухгалтером.

Заклеймите меня как русофоба, пожалуйста.

— Расскажите о ваших первых учителях музыки.

— Учительницу в музыкальной студии звали Елизавета Моисеевна Вирна. Она была довольно строгой дамой. Я у нее недолго проучился, потому что она посчитала, что мне надо пойти в районную музыкальную школу — это все-таки ступенькой повыше. Там у меня была прекрасная учительница, с которой я сохранил очень теплые отношения до конца ее дней. Ее звали Фаня Абрамовна Ярхо. Она меня очень любила, я стал практически членом семьи. Она очень скоро поняла, что я не буду пианистом. Но относилась ко мне с необычайной теплотой, за что я ей бесконечно благодарен. Она дружила и с моей матерью, у них были свои, отдельные отношения.

— Почему вы решили продолжить обучение в Ленинграде?

— Отчасти по совету Фани Абрамовны. Последние четыре харьковских года я учился в другой школе — музыкальной десятилетке (это еще на ступеньку выше), но она продолжала опекать меня. Дело в том, что ее сын, оперный режиссер Леонид Куколев, учился именно что в Ленинградской консерватории. По его наводке я поехал в Ленинград и встретился с композитором Юрием Александровичем Фаликом. Прослушав некоторое количество моих детских опусов, он сказал, что, мол, да, у вас есть возможность поступить.

— Вы легко поступили?

— На вступительных экзаменах я получил тройки по русскому языку и литературе. Казалось, шансов нет. Но почему-то по истории (а в этом предмете я не был силен) мне поставили пятерку. Так что по сумме баллов все было о'кей.

— Какие чувства вы испытываете теперь к вашему профессору композиции Борису Арапову?

— У меня с Борисом Александровичем Араповым не было таких теплых отношений, как, например, у Стравинского с Римским-Корсаковым. У него были ученики, которых он выделял, но я не принадлежал к их числу. Мне, разумеется, никогда не приходило в голову упрекать его в этом.

— У вас не было возможности самому выбрать себе наставника?

— Дело в том, что вышеупомянутый Юрий Фалик был как раз учеником Арапова (сам он композицию в то время не преподавал), он-то и посоветовал мне пойти к Арапову. Так что зимой 1972/1973 года я дважды приезжал на консультации в Ленинград: один раз к Фалику, а второй — к Арапову. У Арапова также не возникло отвращения к моим ранним вещам, поэтому подразумевалась некая предварительная договоренность, что я поступаю к нему.

— Какой тогда была, если можно так сказать, расстановка сил в композиторском цехе Ленинграда?

— В то время (я поступил в консерваторию в 1973 году) самыми актуальными композиторами были Сергей Михайлович Слонимский и ныне покойный Борис Иванович Тищенко. Они, кстати сказать, были в ссоре и не общались друг с другом — совсем как Станиславский и Немирович-Данченко! Студенческое сообщество соответственно также было поделено пополам, но до рукоприкладства дело, конечно, не доходило. Я был на стороне Тищенко, так как знал и любил его музыку, еще живя в Харькове. Но во время первого семестра мой престарелый профессор попал в больницу. И меня временно перераспределили к Слонимскому; полгода я провел в его классе.

Однажды мне приснилось, что я рассматриваю большого формата партитуру, написанную мелким каллиграфическим почерком.

— Личный контакт со Слонимским изменил ваше отношение к нему?

— Нельзя сказать, что у нас был какой-то особенный контакт. У него и так был огромный класс, добавилось еще некоторое количество студентов, которые ему не так уж были нужны...

Со второго курса я стал приходить в класс Тищенко на групповые занятия. Он собирал всех композиторов, которые у него учились, — их было немного — и просто слушал, что ему показывали.

— Какую музыку предпочитали ученики Бориса Тищенко?

— У всех были свои преференции. Тищенко, как считается, был одним из любимейших учеников Шостаковича, но это не означало, что его ученики следовали той же традиции. Были разного рода поветрия. Внезапно все почему-то начинали писать музыку на стихи Ахматовой и Цветаевой. Наверное, легкий диссидентский ветерок веял даже в стенах такого автономного заведения, как Ленинградская ордена Ленина государственная консерватория имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.

— Это середина 70-х, в Америке уже заявил о себе минимализм.

— В СССР, кажется, об этом знало не больше двух-трех человек. Я услышал музыку Стива Райха только в первой половине восьмидесятых. И Гласс вроде уже был известен, по крайней мере, музыка к «Койяанискаци» (фильм вышел в 1983 году). Но Глассом я мало интересовался, а вот Райх был какое-то время моим кумиром. Впрочем, да, все это было после консерватории.

— Насколько прогрессивная академическая музыка была доступна в то время в Ленинграде? Сложно было получать новую информацию?

— У меня создается впечатление (возможно, ошибочное), что то, что вы называете прогрессивной академической музыкой, было доступно едва ли не в большей степени, чем сейчас. Скажем, музыка Шнитке была предметом жгучего интереса. Не то чтобы ей был дан зеленый свет, как музыке Хренникова или Кабалевского. Но тем не менее она исполнялась. И на премьеры его сочинений в Ленинграде приходило множество людей. Вопреки распространенному мнению произведения Шёнберга, Стравинского, Веберна звучали в филармонии, хотя и не так часто, как концерты Рахманинова. Музыке в этом смысле повезло больше, чем литературе, потому что она, к счастью, в большой степени внеидеологична.

— Что вы читали в консерваторские годы?

— Абсолютно все, что под руку попадалось.

Я живу в Петербурге сорок пять лет — и не думаю об этом, как не думаю о своей руке или ноге.

— У вас были любимые авторы?

— Не помню. Я читал прекрасные книги, но также и много всякого мусора.

— Корпус ваших сочинений говорит о любви к поэзии.

— Не стану отрицать.

— Теперь вы считаете своим родным городом Санкт-Петербург?

— Да.

— Как он повлиял на вас и на вашу музыку?

— Не знаю; возможно, как-то повлиял, но каким образом — мне неизвестно. Я живу в Петербурге сорок пять лет — и не думаю об этом, как не думаю о своей руке или ноге.

— Как вы сочиняете?

— За роялем.

— В одном интервью вы сказали, что для ваших сочинений всегда нужна какая-то первооснова, от которой вы отталкиваетесь.

— Да, я называю это «макгаффин».

— Гениальные мелодии вам не снятся? Музыка во сне к вам не приходит?

— Однажды мне приснилось, что я рассматриваю большого формата партитуру, написанную мелким каллиграфическим почерком. Музыка звучит одновременно с чтением партитуры (это сон докомпьютерной эпохи) и кажется мне страшно привлекательной. Но во сне это была партитура Тищенко, она называлась «Экстраполяции». Разумеется, мне не пришло в голову, что я должен запомнить ее. И я проснулся, естественно, ничего не помня.

— Когда-то вы сказали, что делите свою музыку на ту, что написана до «Детей Розенталя», и ту, что после. С чем это связано? У вас поменялись взгляды на ремесло?

— Нет. Это внешний рубеж. После «Детей» я не то чтобы обрел новый статус, но о моем существовании узнало большое количество людей. Сам я внутренне никак не изменился. (Ну, может быть, в худшую сторону.)

— «Русские сезоны», которые мы вчера слушали, были написаны в 2000 году. Когда вы слушаете это сочинение сейчас, вы обнаруживаете в нем приметы того времени и отголоски тех чувств и мыслей, что занимали вас в 2000-х?

— Нет. Жаль, Денис, что вы не сочиняете музыку. Иначе, наблюдая за собой со стороны, вы заметили бы, что находитесь в состоянии некоего транса. Возможно, это слишком громкое слово... скажем так: в измененном состоянии сознания. Вы пребываете в другой реальности. После того как вы заканчиваете то или иное сочинение, вы выходите из этого состояния. Это слегка похоже на сон, о котором я вам только что рассказывал.

— Значит ли это, что в вашей музыке невозможно найти отражение событий того времени, когда она была написана?

— Это можно определить только постфактум. И этим занимаются музыкальные критики и музыковеды. Самому композитору не дано этого понять в полной мере, мне кажется.

— Насколько оценка, которую дают музыкальные критики, совпадает с вашим отношением к своей музыке?

— Критикам может нравиться или не нравиться то, что я делаю, — дело не в этом, а в том, насколько талантливо и вдохновенно они пишут. Важно, чтобы это была литература.

— Когда-то вы писали много музыки для кино. Но, предваряя вчера исполнение «Русских сезонов», вы сказали, что ваша кинокарьера почти закончена. Это была ирония?

— Нет, не ирония. Я много раз отказывался от работы в кино, и постепенно поток предложений иссяк. Между прочим, недавно режиссер, имя которого я вам не назову, показывал мне материал картины, находящейся пока в стадии монтажа. Потом он исчез. Вероятно, передумал.

То, что вы называете прогрессивной академической музыкой, было доступно едва ли не в большей степени, чем сейчас.

— Приняли бы вы предложение, скажем, от Федора Бондарчука?

— От Федора Бондарчука я вряд ли получил бы предложение, мы все-таки безмерно далеки друг от друга. Правду сказать, я не видел ни одного его фильма. Согласитесь, имеет место некий возрастной шовинизм. Режиссеры становятся все моложе и моложе — и приглашают к сотрудничеству людей, которые близки им по возрасту, по духу и по интересам. Это нормально.

— Вы смотрите российское кино?

— Знаете, на днях мне как члену киноакадемии «Ника» прислали ворох российских фильмов, снабженных паролями, можно смотреть, не выходя из дому, очень удобно.

И я стал их смотреть.

Но довольно скоро в ужасе отпрянул от компьютера. Я решил в этом году не голосовать. Несколько хороших картин (мне понравился последний фильм Владимира Мирзоева) не спасает положения. В целом это ужасно. Заклеймите меня как русофоба, пожалуйста. Тягостно слышать эти беспредельно фальшивые интонации, видеть море разливанное позитивного позитива.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я заканчиваю большое сочинение для пианиста Алексея Гориболя, ему же посвященное. Оно будет называться «Буковинские песни». Это цикл из 24 прелюдий на материале фольклора Западной Украины. Пока готовы 22. Эти прекрасные мелодии, которые я препарирую тем или иным способом, почерпнуты мной из хрестоматии, изданной в Советском Союзе еще в 1950-е годы.

— Есть предполагаемая дата премьеры?

— Нет, никаких дедлайнов. Я делаю это исключительно из любви к чистому искусству.

— Тексты и мелодии песен «Русских сезонов» тоже взяты из хрестоматии народных песен. Последняя меня особенно резанула: «Наши руки — грабли, наши глазы — ямы. Что глазы завидют, то руки заграбют». Это аутентичный текст?

— Да, этот сборник был издан в конце 1990-х. Его автор-составитель — Елена Николаевна Разумовская, с которой я впоследствии познакомился и сохраняю дружеские отношения. Она в течение многих лет, может быть, даже десятилетий ездила в один и тот же регион на границе России, Украины и Белоруссии, где записывала песни, а потом опубликовала свои расшифровки — тексты, нотные записи и комментарии. Текст, который вы упомянули, — духовный стих, так называемая псáльма, поэтическое назидание на границе между светской и религиозной поэзией. Он аутентичный, наивный — и очень мощный. Вчера получилось своего рода русское народное моралите. (Улыбается.)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоНаталия Арлаускайте о том, как современное литовское искусство воспринимает историю 1940-х

11 февраля 2021169 Искусство

ИскусствоИван Биченко о путешествиях музейных экспозиций между задачами флэш-графики и образом торгового центра

10 февраля 2021261 Colta Specials

Colta Specials Современная музыка

Современная музыкаМосковская группа, в которой заняты три звукорежиссера, играет арт-рок на английском и не стремится к коммерческому успеху

10 февраля 2021289 Литература

ЛитератураНовый литературный альманах-огонь: Захаркив, Курбаков, Фёгелин, Клюшников, Шестакова, Фещенко, Карева, Быченкова и Былина о равноправии науки и искусства

9 февраля 2021182 Кино

КиноЕще один новый — теперь вампирский — фильм из программы Роттердама. И интервью с его автором

9 февраля 2021176 Общество

ОбществоАлександр Чанцев поговорил с известным петербургским философом о любви к родине, о депрессии как общественном феномене и о том, почему нам нужно равняться на вомбатов

9 февраля 2021356 Литература

Литература Общество

ОбществоАндрей Карташов о том, как Навальный пользуется средствами кино, чтобы создать свой собственный нарратив о России и о самом себе

8 февраля 2021283 Кино

Кино Театр

Театр

Академическая музыка

Академическая музыка