Colta Specials

Colta SpecialsПризнать симптом

Наше представление о масштабах и механизмах репрессий в СССР нельзя назвать полным, пока многие документы остаются недоступными для историков, а порой и для родственников репрессированных. Часть документов до сих пор хранится в архивах ФСБ, разбросанных по всей стране. В 2014 году режим секретности для массива источников, относящихся к работе советских органов безопасности, был продлен заключением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны еще на 30 лет. Тем не менее историки существенно продвинулись в анализе советских репрессий и оценке масштабов их жертв, хотя и в этой картине остаются значительные лакуны.

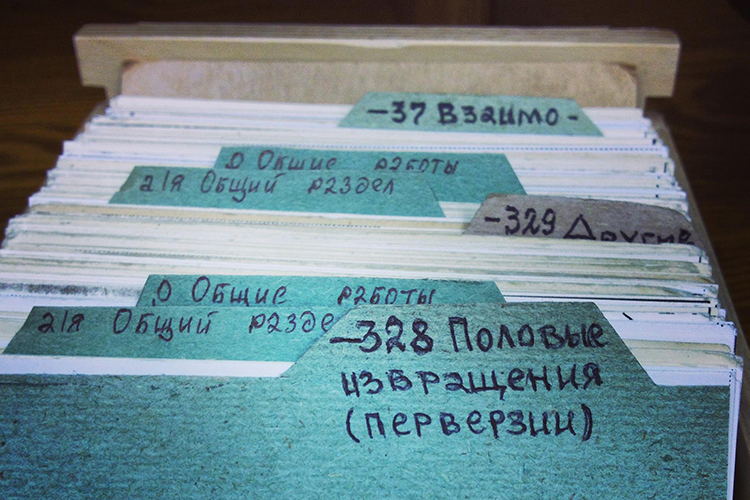

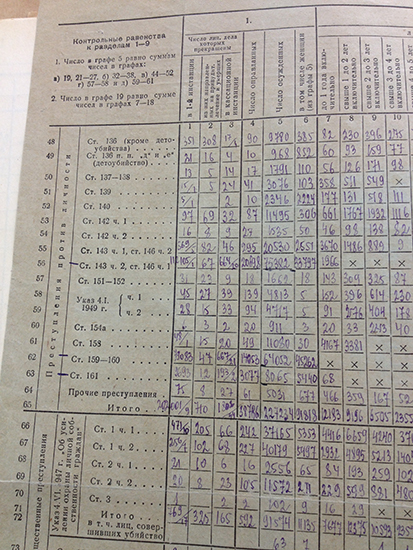

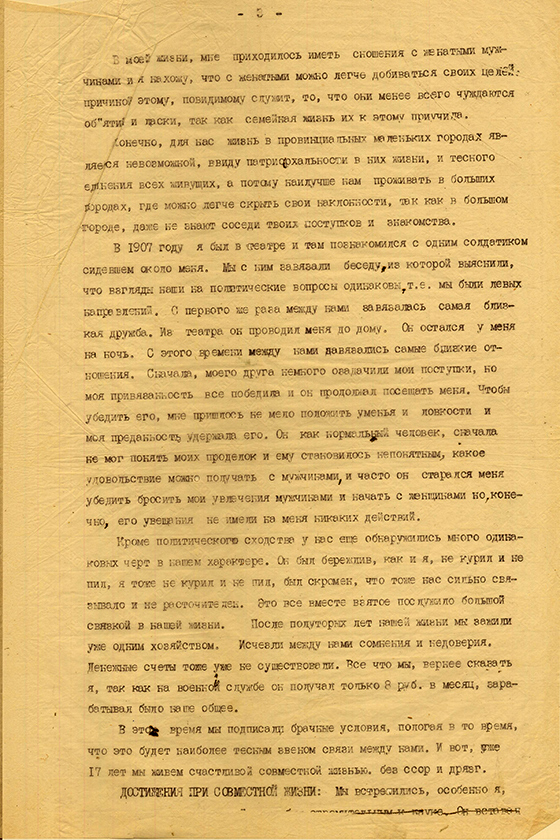

В 1934 году во всех советских уголовных кодексах под разными номерами появилась статья «мужеложство», она просуществовала до 1993 года. В отличие от осужденных по знаменитой «политической» 58-й статье, те, кого осуждали по 121-й статье УК РСФСР, так и не были признаны жертвами политических репрессий ни государством, ни обществом в постсоветской России. А значит, мы до сих пор практически ничего не знаем о том, как гомосексуальные люди жили в СССР и каким притеснениям они подвергались. Из данных советской статистики, рассекреченной в 1990-е годы, видно, что по этой статье осуждали в среднем от полутора тысяч до тысячи мужчин по всем советским республикам ежегодно. Тех, кого органы шантажировали и склоняли с ее помощью к сотрудничеству, подсчитать еще сложнее.

Cоветская уголовная статистика (включая статью 154а)© ГАРФ

Cоветская уголовная статистика (включая статью 154а)© ГАРФО гомосексуальных женщинах известно меньше. Уголовная статья к ним не применялась, репрессии проходили по линии патологизации. Вся медицинская документация, связанная с этим, или уничтожена за истечением срока хранения, или секретна. Отчасти эта стена молчания помогла современным российским властям в выстраивании риторики «традиционных семейных ценностей» и принятии закона «о пропаганде гомосексуализма». Никто из ныне живущих, испытавших лагерное или больничное заключение в советские годы, сейчас не готов об этом говорить от первого лица, и это кажется вполне оправданным.

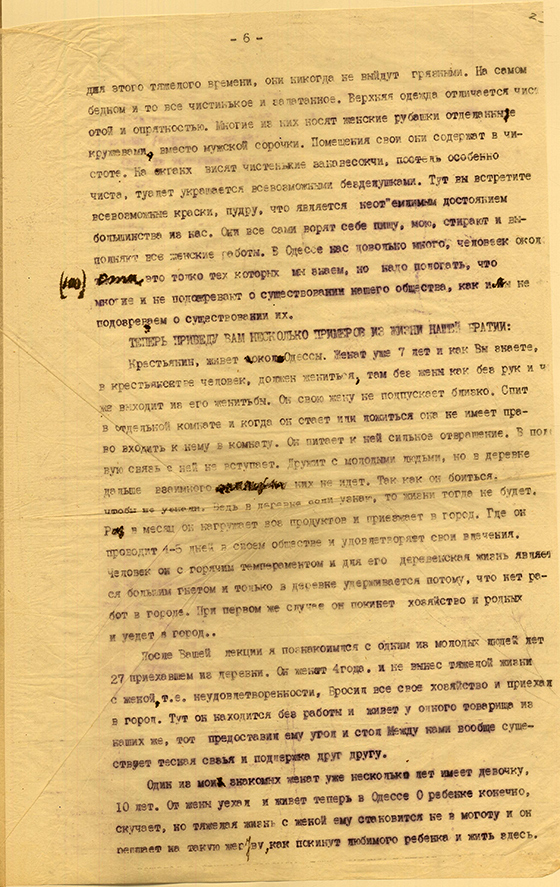

Есть редкие исключения: например, мемуарная книга Льва Клейна «Перевернутый мир», написанная им под псевдонимом Вадим Самойлов, который он использовал для своей публицистики. В ней знаменитый советский и российский археолог и историк рассказывает, как номенклатурная война в Ленинградском университете в конце 1970-х закончилась для него 121-й уголовной статьей, потерей научных степеней и уничтоженной репутацией. Этот случай показывает, как легко и эффектно статья «мужеложство» использовалась в качестве возможности разобраться с оппонентом. Клейн подробно описывает тюремный мир и положение гомосексуала в нем. Оно оставляло мало надежды на то, что человек сможет выйти из лагеря живым или хотя бы освободиться не инвалидом. От насилия археолога уберег статус «интеллигентного», поэтому все увиденное он описывает как свидетель, а не участник событий.

Получается, что «традиционность» сексуальности в советской и российской действительности бесконечно возрождается как риторический прием благодаря тому, что стигма, которая окружает гомосексуальность, блокирует саму возможность самоадвокации, то есть разговора от первого лица. Но так было не всегда.

Репрессии, начавшиеся с первых лет большевистской власти, и тем более масштабный террор 1930-х годов затемнили многие революционные социальные процессы, которые не подпадают под определение узкополитических. Одним из таких феноменов была гендерная эмансипация, затронувшая гомосексуальных людей по всей географии страны. Отмена статьи «мужеложство», осуществленная большевиками в 1917-м, активно обсуждалась и готовилась еще в царской России, но важную роль сыграли и другие процессы: рост мобильности населения, секуляризация, распространение грамотности, эволюция патриархальной семьи. Левые идеи, циркулировавшие в обществе с конца XIX века, заложили условия для понимания базовой идеи справедливости в более предметном, осязаемом ключе — как того, что имеет отношение к специфическим обстоятельствам жизни конкретного человека. Кроме того, ослабление цензуры, ставшее результатом революционных событий 1905 года, открыло дорогу многочисленной популярно-медицинской переводной литературе из Европы, где гомосексуальный человек хотя и патологизировался, но подробно описывался и анализировался в терминах науки, а не религиозной морали. В знаменитой книге австрийского психиатра Крафт-Эббинга (1840—1902), неоднократно переводившейся на русский язык, многие повествования велись от первого лица. После первого издания книги у себя на родине, в котором Крафт-Эббинг описывал клинические случаи из медицинской практики, ему начали писать читатели, желавшие поделиться собственными ощущениями и опытом. Со временем его работа, выдержавшая множество переизданий, эволюционировала в сборник рассказов гомосексуалов о самих себе. Ее перевод и распространение на русском оказались среди факторов, сделавших видимой эмансипацию гомосексуальных людей и в российских источниках. Они тоже начали писать письма.

Одна из таких подборок отложилась в архивном фонде Владимира Бехтерева (1857—1927) и опубликована мной. Психиатр, невролог, физиолог, основатель Психоневрологического института, Бехтерев работал с гомосексуалами еще в царское время, применяя метод гипноза. В годы советской власти его влияние и востребованность даже возросли. При финансовой поддержке новых властей он активно путешествовал с лекциями и выступлениями по крупным российским городам. В нашем распоряжении есть письма, которые люди писали врачу со всей страны. Его ответы пациентам не сохранились, секретариата у эксперта не было. Бехтерев сам вел переписку, и, судя по ее интенсивности и тону полученных им писем, он пользовался большим доверием и уважением у публики. Помимо традиционных обращений пациентов с просьбами о приеме и лечении самых разных заболеваний нервной системы и не только в фонде содержится целый ряд посланий, в которых акценты расставлены совершенно иначе, — в них люди, ощущавшие однополое влечение, не просили об исцелении, но вступали с экспертом в своеобразный диалог, не случайно отчасти похожий на эпистолярные контакты Крафт-Эббинга с его читателями. Чтобы понять, почему они это делали, необходимо кратко описать, кем они были.

Важно отметить, что все отправители писем принадлежали к одной социальной группе — выходцам из нижних слоев общества, были малообразованны (по крайней мере, в смысле систематического образования) и принадлежали примерно к одному поколению — людей, родившихся в конце XIX века, то есть их взросление совпало с распространением левой риторики, с одной стороны, и новыми возможностями, которые появились благодаря смене власти в 1917 году, с другой.

Например, бывшая крестьянка, а в середине 1920-х годов студентка Института народного образования в Екатеринославе (сейчас город Днепр) Татьяна Мирошникова писала Бехтереву: «Что же касается женщин, то любила и люблю, как не может любить всякий мужчина. Я служила в Красной армии, ухаживала за барышнями так, как подобает мужчине. Увлечения такие были, да и сейчас есть, что за измену были покушения — из-за ревности — на самоубийство, за что пришлось сидеть в тюрьме. Увлечения были такие, что я не имею слов для сравнения. Сейчас я студентка Днепропетровского рабочего факультета при И.Н.О. Живу 3 года в этой среде, имею подругу, с которой живу больше 2-х лет, и я ее так люблю, что она за дружбу сменила свою фамилию». Письмо мужчины из Ростова, оставившего только инициалы Л.Г., начиналось с извинений: «Уважаемый лектор, прошу извинить меня как малограмотного человека за некоторые ошибки в словах и знаках, т.е. в точках и запятых. Мне 35 лет, я педераст <...> мужчина, по-вашему выражаясь это гомексалист». Нескладными, рублеными фразами, с ошибками в синтаксисе и пунктуации, эти люди, незнакомые между собой, откровенно и детально писали о том, что еще двадцать лет назад воспринималось как грех, о котором если и уместно говорить вслух, то только на исповеди. Эти и другие подобные свидетельства, обнаруженные в архивах, не оставляют сомнений в том, что наряду с масштабными социальными катаклизмами и политическими изменениями произошло еще одно событие, гораздо менее заметное на фоне десятилетиями выстраиваемой иерархии событий. Эмансипация людей, ощущавших однополое влечение как интегральную часть своей личности в условиях новой, рациональной и светской России, оказывается еще одним революционным достижением, которое буквально через десятилетие, замеченное и оцененное властями, было усечено точечными репрессиями и принятием уголовной статьи за «мужеложство».

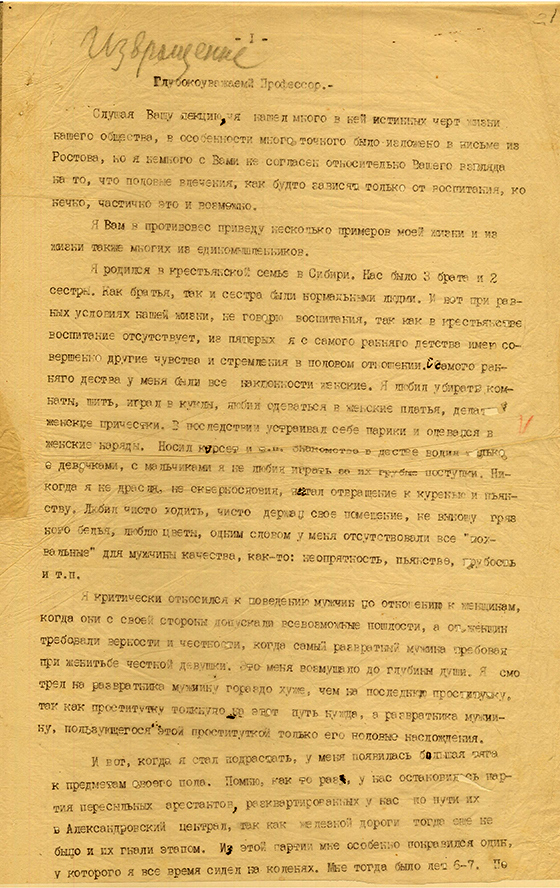

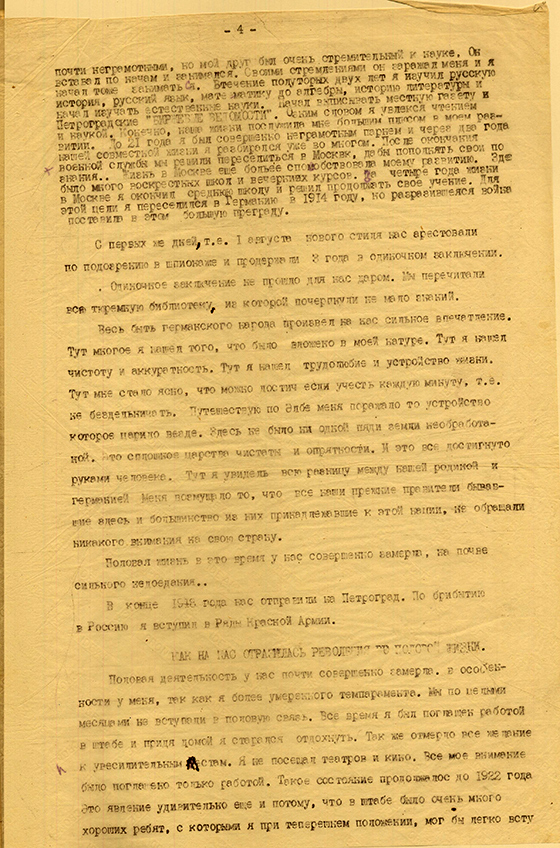

Впрочем, среди этих писем из фонда Бехтерева выделялось одно, присланное из Одессы. В отличие от остальных, это отпечатано на пишущей машинке и значительно превосходит по объему другие. Автор, не назвавший своего имени и подписавшийся НП, рассказал свою удивительную жизнь профессору Бехтереву в форме правозащитного памфлета, попутно открыв очень много интимных подробностей. Бросается в глаза поставленная речь, отличающаяся от стиля других писем. НП, утверждавший, что родился в Сибири в многодетной крестьянской семье, явно много работал над собой и глубоко анализировал собственную жизнь. Он также явно потратил много времени на составление письма и вдумчиво разделил его на части, имеющие подзаголовки: «Достижения при совместной жизни», «Как на нас отразилась революция в половой жизни», «Опасны ли мы для общества».

«Глубокоуважаемый Профессор.

Слушая Вашу лекцию, я нашел много в ней истинных черт жизни нашего общества, в особенности много точного было изложено в письме из Ростова, но я немного с Вами не согласен относительно Вашего взгляда на то, что половые влечения как будто зависят только от воспитания, конечно, частично это и возможно. Я Вам в противовес приведу несколько примеров моей жизни и из жизни также многих из единомышленников. Я родился в крестьянской семье в Сибири. Нас было 3 брата и 2 сестры. Как братья, так и сестра были нормальными людьми. И вот при равных условиях нашей жизни, не говорю воспитания, так как в крестьянстве воспитание отсутствует, из пятерых я с самого раннего детства имею совершенно другие чувства и стремления в половом отношении. С самого раннего детства у меня были все наклонности женские. Я любил убирать комнаты, шить, играл в куклы, любил одеваться в женские платья, делал женские прически. Впоследствии устраивал себе парики и одевался в женские наряды. Носил корсет и знакомство в детстве водил только с девочками, с мальчиками я не любил играть за их грубые поступки. Никогда я не дрался, не сквернословил, имел отвращение к курению и пьянству. Любил чисто ходить, чисто держал свое помещение, не выношу грязного белья, люблю цветы, одним словом у меня отсутствовали все “нормальные” для мужчины качества, как-то: неопрятность, пьянство, грубость и т.п. Я критически относился к поведению мужчин по отношению к женщинам, когда они с своей стороны допускали всевозможные пошлости, а от женщин требовали верности и честности, когда самый развратный мужчина требовал при женитьбе честной девушки. Это меня возмущало до глубины души. Я смотрел на развратника мужчину гораздо хуже, чем на последнюю проститутку, так как проститутку толкнула на этот путь нужда, а развратника мужчину, пользующегося этой проституткой, только его половые наслаждения. И вот, когда я стал подрастать, у меня появилась большая тяга к предметам своего пола».

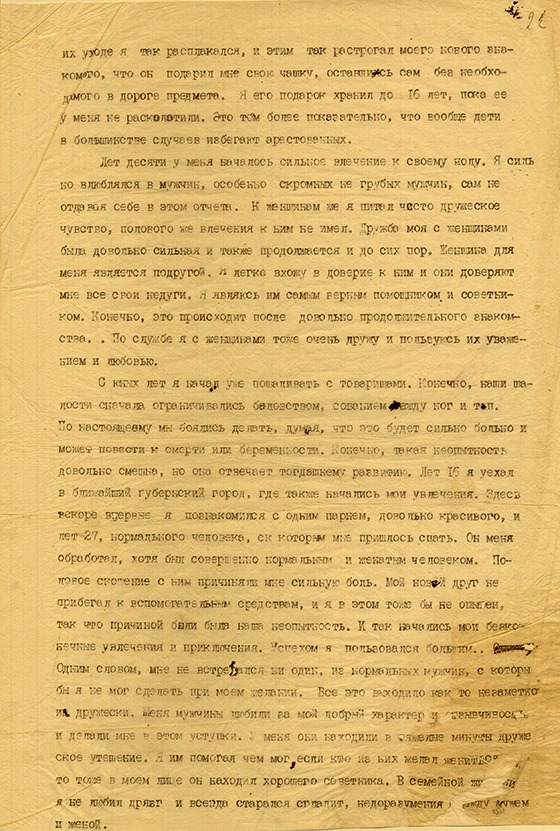

НП вскользь упоминает левую повестку, имевшую для него важное значение, и описывает встречу со своим партнером, с которым на момент написания письма Бехтереву они жили вместе 17 лет, не называя его имени.

«Конечно, для нас жизнь в провинциальных маленьких городах является невозможной, ввиду патриархальности в них жизни, и тесного единения всех живущих, а потому наилучше нам проживать в больших городах, где можно легче скрыть свои наклонности, так как в большом городе даже не знают соседи твоих поступков и знакомства. В 1907 году я был в театре и там познакомился с одним солдатиком, сидевшим около меня. Мы с ним завязали беседу, из которой выяснили, что взгляды наши на политические вопросы одинаковы, т.е. мы были левых направлений. С первого же раза между нами завязалась самая близкая дружба. Из театра он проводил меня до дома. Он остался у меня на ночь. С этого времени между нами завязались самые близкие отношения <...> Кроме политического сходства, у нас еще обнаружились много одинаковых черт в нашем характере. Он был бережлив, как и я, не курил и не пил, я тоже не курил и не пил, был скромен, что тоже нас сильно связывало, и не расточителен. Это все вместе взятое послужило большой связкой в нашей жизни. После полуторных лет нашей жизни мы зажили уже одним хозяйством. Исчезли между нами сомнения и недоверия. Денежные счеты тоже уже не существовали. Все, что мы, вернее сказать я, так как на военной службе он получал только 8 рублей в месяц, зарабатывал, было наше общее. В это время мы подписали брачные условия, полагая в то время, что это будет наиболее тесным звеном связи между нами. И вот уже 17 лет мы живем счастливой совместной жизнью без ссор и дрязг».

Отчасти стройность письма и невероятную для выходца из крестьян глубину анализа объясняет в тексте сам автор. НП пишет, что, будучи неграмотным до 21 года, скачок в своем интеллектуальном развитии он совершил благодаря партнеру, которого интересовали науки.

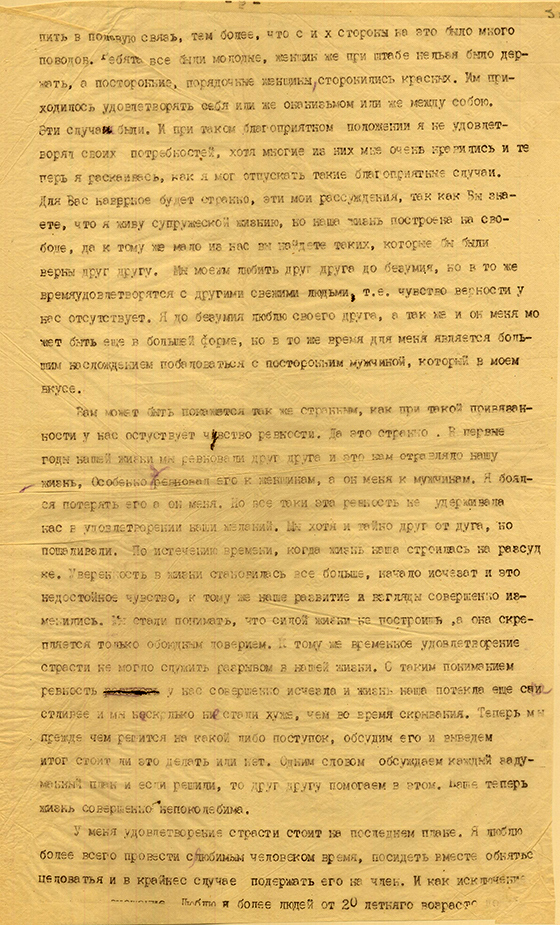

«Мы встретились, особенно я, почти неграмотными, но мой друг был очень стремительный к науке. Он вставал по ночам и занимался. Своим стремлением он заражал и меня, и я начал тоже заниматься. В течение полуторных двух лет я изучил русскую историю, русский язык, математику до алгебры, историю литературы и начал изучать естественные науки. Начал выписывать местную газету и Петроградские “Биржевые ведомости”. Одним словом, я увлекся чтением и наукой. Конечно, наша жизнь послужила мне большим плюсом в моем развитии. До 21 года я был совершенно неграмотным парнем и через два года нашей совместной жизни я разбирался уже во многом. После окончания военной службы мы решили переселиться в Москву, дабы пополнить свои познания. Жизнь в Москве еще более способствовала моему развитию. Здесь было много воскресных школ и вечерних курсов. За четыре года жизни в Москве я окончил среднюю школу и решил продолжать учение».

Новые подробности, которые открывает автор, еще более ошеломительны. Накануне Первой мировой войны НП со своим партнером отправился в Германию, где он намеревался продолжить свое образование. Такого рода поездки за границу непривилегированного человека, отправляющегося туда не по рабочей или профессиональной необходимости, можно назвать исключительными для этого периода, не говоря уже о впечатлениях от страны, которыми он поделился с Бехтеревым, полных философских обертонов и напоминающих гражданскую публицистику.

«С первых же дней, т.е. 1 августа нового стиля, нас арестовали по подозрению в шпионаже и продержали 3 года в одиночном заключении. Одиночное заключение не прошло для нас даром. Мы перечитали всю тюремную библиотеку, из которой почерпнули немало знаний. Весь быт германского народа произвел на нас сильное впечатление. Тут многое я нашел того, что было вложено в моей натуре. Тут я нашел чистоту и аккуратность. Тут я нашел трудолюбие и устройство жизни. Тут мне стало ясно, что можно постичь, если учесть каждую минуту, т.е. не бездельничать. Путешествуя по Эльбе, меня поражало то устройство, которое царило везде. Здесь не было ни одной пяди земли необработанной. И это все постигнуто руками человека. Тут я увидел всю границу между нашей родиной и Германией. Меня возмущало то, что все наши прежние правители, бывавшие здесь и большинство из них принадлежавшие к этой нации, не обращали никакого внимания на свою страну. Половая жизнь в это время у нас совершенно замерла на почве сильного недоедания. В конце 1918 года нас отправили в Петроград. По прибытию в Россию я вступил в ряды Красной Армии».

НП уделил много внимания в своем письме понятию «общественной морали» и положению, в которое попадает женщина, вышедшая замуж за гомосексуального мужчину. Вообще риторика НП, тем более для человека его происхождения, кажется исключительной, но точно так же невероятной она кажется для человека любого статуса этого периода времени. «Ведь никому не становится секретом, что без уговору такие вещи не делаются даже с женщинами и в этом случае можно безошибочно сказать, что при желании каждому из нас можно пришить статью наказуемости, так же можно пришить статью каждому мужчине за изнасилование, так как ни одна женщина не расставляет ноги перед мужчиной, а ему приходится прибегать к “мнимому” насилию». В этом предложении автор высказывает идею, которая в более оформленном виде спустя почти полвека, в 1960-е годы, в США будет одним из главных положений феминистской критики радикального крыла, утверждавшей, что патриархат и власть мужчин даже в отсутствие прямого физического насилия являются по умолчанию репрессивными. Сейчас бы НП назвали феминистом, и, пожалуй, он заслуживает этого.

«Я критически относился к поведению мужчин по отношению к женщинам, когда они с своей стороны допускали всевозможные пошлости, а от женщин требовали верности и честности, когда самый развратный мужчина требовал при женитьбе честной девушки. Это меня возмущало до глубины души. Я смотрел на развратника мужчину гораздо хуже, чем на последнюю проститутку, так как проститутку толкнула на этот путь нужда, а развратника мужчину, пользующегося этой проституткой, только его половые наслаждения».

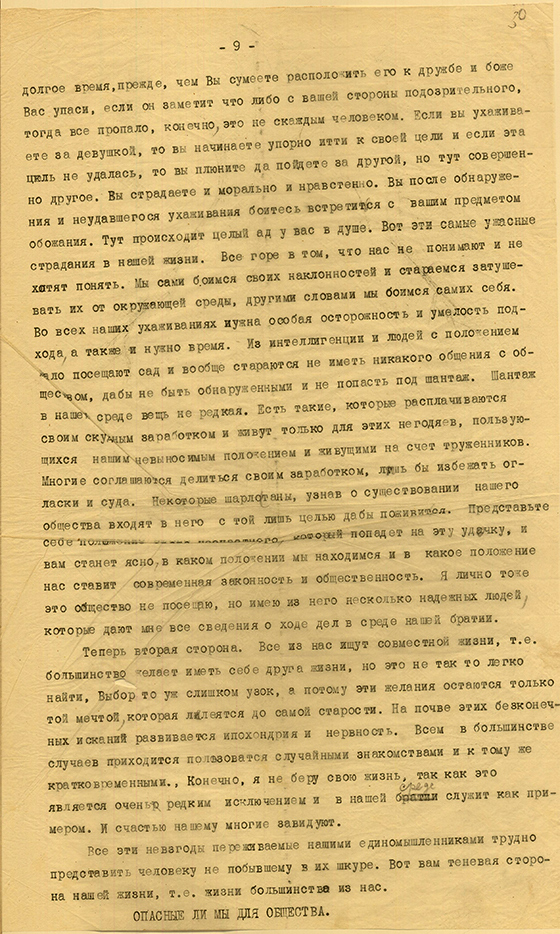

Один из самых драматических моментов письма НП, из первой части которого кажется, что он никогда не был женат, прибережен на конец текста и, возможно, именно с целью усиления эффекта. Это рассказ о его супружеской жизни с женщиной. Все, что он пишет, звучит достаточно современно даже спустя почти сто лет.

«Меня женили, именно женили, когда я был 19 лет. Я тогда полагал, что неженатому век не прожить. И что же из этого вышло. Моя жена меня любила. Я полагал, что привыкну к ней. Правда, я вступил с ней в половую связь, но это делалось с моей стороны без нужного для этого жара и как-то по казенному. Желая ее не оскорбить, я старался дать ей хотя бы немного того, что она желала, но это была отвратительная и невыносимая подделка. Впоследствии мне вся эта игра стала противной и гадкой. Жена тоже стала замечать такое отношение. Начались вздохи и укоры. Я всеми силами старался убедить ее в том, что я, мол, имею такую натуру, с чем она должна смириться. Я не ставил ей преград в том, чтобы она ходила гулять с молодыми людьми, и даже в душе был рад, чтобы она изменила мне, и этим самым, может быть, я мог бы избавиться от нее. В конце концов, лицемерить мне стало невмоготу. Я бы желал иметь ее как друга, но только не как жену, но этого не было возможно. Она не могла понять меня, да и трудно было ей меня понять. Я сознавал, что она была права. Но кто же был виновником... Конечно, те условия, которые породили этот брак. Вот тут-то я и понял, какое было сделано преступление. Здесь было загублено две жизни, в особенности жизнь женщины. Куда она теперь могла идти. Она очутилась на распутье. Ведь в царское время не так-то легко было получить развод, а женщина без мужа, что же тогда означала...»

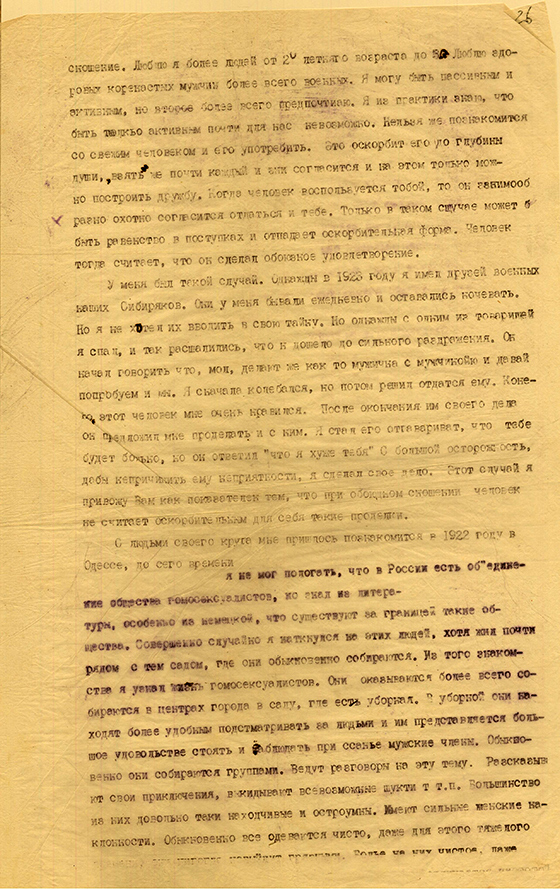

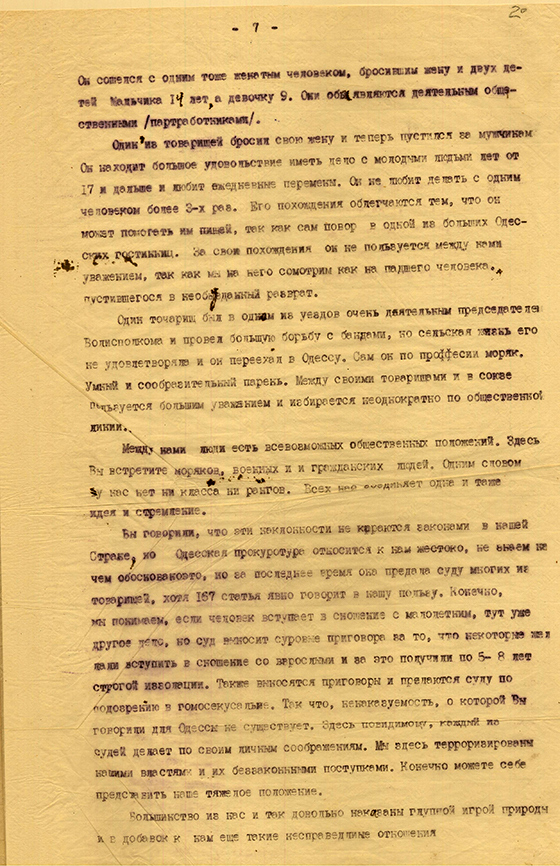

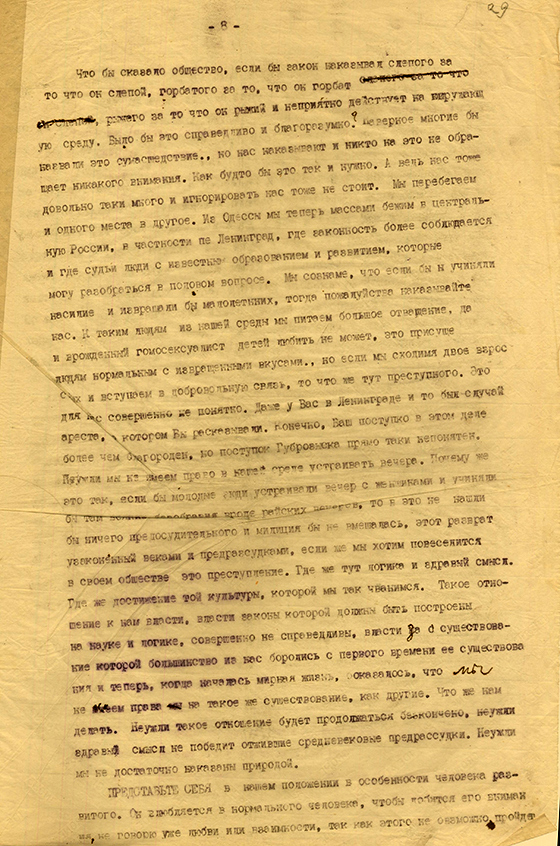

В письме много других подробностей: о жизни гомосексуального комьюнити в городах, например, в Одессе, где жил НП на момент отправки письма; о преследовании гомосексуалов даже после отмены статьи «мужеложство» по статье «совращение малолетних»; о шантаже в отношении их, которым промышляют в городах бандитские шайки; о природе сексуальности в целом и об интимных связях с теми, кого НП называет «нормальными». Но главная задача письма НП, видимо, была правозащитной. Он хотел рассказать влиятельному врачу о несправедливости и произволе, которые гомосексуалы испытывали на себе в новой, советской, России, в надежде, возможно, на то, что Бехтерев будет говорить об этих аспектах тех, кого де-юре советская власть преступниками не считала, на своих выступлениях и лекциях.

«Где же достижение той культуры, которой мы так чванимся. Такое отношение к нам власти, власти, законы которой должны быть построены на науке и логике, совершенно не справедливы, власти, за существование которой большинство из нас боролись с первого времени ее существования, и теперь, когда началась мирная жизнь, оказалось, что мы не имеем права на такое же существование, как другие. Что же нам делать? Неужели такое отношение будет продолжаться бесконечно, неужели здравый смысл не победит отжившие средневековые предрассудки?»

Слова, которыми НП заканчивает письмо, могли бы принадлежать Харви Милку, знаменитому американскому ЛГБТ-активисту, который в 60-е годы боролся за права гомосексуалов, выступал против полицейских рейдов и погромов гей-баров и настаивал на декриминализации гомосексуальности. «Насильно мы никого в свою жизнь не вовлекаем, а если вступаем, то по обоюдному с обеих сторон соглашению и это тоже для нас является нормальным, и никакие законы, никакие условности не убедят нас, что наши поступки преступны и ненормальны. Законы пишут люди и они же их изменяют, и мы уверены, что настанет время, когда за нами признают право, то есть гражданское право на наше свободное сожительство», — писал НП.

Риторика письма, мысли, идеи, которые высказывает автор, невероятные подробности его биографии наводили на мысль, что этот анонимный текст может быть если не подделкой, то, по крайней мере, стилизацией, и использование пишущей машинки говорило в пользу этой версии. Стилизация означает, что документ действительно создан автором в рассматриваемую эпоху, но факты или искажены, или придуманы, а создатель занимает в обществе другое положение, нежели то, о котором пишет в тексте. Тем более что, несмотря на огромное количество фактов, которые НП приводил в письме, проверить их и установить авторство с точностью невозможно. Такое письмо мог написать значительно более образованный человек, зная о Бехтереве, о его интересе к гомосексуалам, создать подобный литературоцентричный нарратив. На установление точного авторства рассчитывать было невозможно.

Спустя восемь лет после предположительного создания письма НП (1925 год) в Ленинграде прошли секретные облавы на гомосексуалов, которыми занимался 4-й секретно-политический отдел ОГПУ. Были арестованы сотни человек, их обвиняли по тем или иным пунктам 58-й (контрреволюционной) статьи УК. Спустя еще несколько месяцев заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода в докладной записке сообщил Сталину о раскрытии «общества педерастов», а в 1934 году в Уголовном кодексе РСФСР и других республик появилась новая статья 154-а (в 1960 году, с введением нового УК, получившая номер 121). Документы об этом деле, якобы контрреволюционной специфики, сохранились в архиве ФСБ. Листая многочисленные допросы на рассыпающейся бумаге плохого качества, в то время крайне дефицитной, и вглядываясь в выцветшие буквы, я читала, как на первой встрече со следователем служащий/водитель/парикмахер/буфетчик утверждал, что действительно является гомосексуалом, но никогда не выступал против советской власти. Такие показания очень лаконичны и фиксируют только одно — человек не признался. Следом подшита стенограмма второго допроса этого же человека, состоявшегося спустя месяц после первого. Картина радикально меняется. Подследственный называет себя «педерастом», заодно симпатизирующим фашизму и люто ненавидящим советскую власть, в особенности колхозы. Второй допрос полон подробностей и имен.

С этими документами я знакомилась уже после того, как обнаружила письмо НП. Очередной допрос сразу привлек внимание, в нем угадывались смутно знакомые факты, но с указанием дат и мест. «С 1910 по 1914 жил в Москве, работал на пишущей машинке и посещал вечерние курсы (общеобразовательные). С 1914 по 1918 годы находился в Германии, куда я поехал с целью получить работу, ознакомиться с немецким языком». «В Германии совместно со мной был гр. Минин Степан Антонович. В январе 1919 добровольно вступил в ряды Красной армии, работал в первой Украинской дивизии в качестве к-ца и сотрудника оперативного отдела при штабе бригады». «Минин Степан Антонович, с коим я живу 26 лет, с 1907 года». Подпись у допроса — Ника Поляков. НП.

Поляков родился в 1885 году в селе в Иркутской области. Он и его партнер Степан после того, как уехали из Одессы, проживали в Ленинграде в 1933 году по одному адресу — улица Рубинштейна, дом 15 («Толстовский дом»), квартира 561. Оттуда их и забрало ОГПУ в сентябре 1933 года. Сомнений в том, что НП и Ника Поляков — одно и то же лицо, не осталось, развеялись предположения о стилизации письма Бехтереву. Дальнейшая судьба Полякова и Минина, которых судили Особым совещанием при Коллегии ОГПУ и дали по три года лагерей, пока неизвестна. В деле содержится справка о том, что Минин освободился после срока на Соловках, но такого документа в отношении Полякова не сохранилось. Возможно, он не пережил тяжелых условий заключения в Беломорско-Балтийском лагере, где отбывали наказание арестованные по этому групповому делу.

Письмо Ники Полякова — одно из самых ярких свидетельств раннесоветской квир-эмансипации, память о которой была уничтожена репрессиями и старательно воссоздаваемым умолчанием вокруг темы однополой любви. Раннесоветские квиры, в отличие от женской эмансипации, которой помогали различные институты, воплощают полностью низовую гражданскую повестку. Отчасти в этом причина их невидимости на уровне нормативно-правовых источников и полное отсутствие в «большом нарративе» российской истории. В год столетия революции риторика этой социальной группы демонстрирует поразительное сближение с современностью — право быть собой до сих пор неочевидно. И все-таки голос из 1920-х годов, чьи аргументы актуальны, а примеры притеснений знакомы, дает совершенно новое измерение правозащите и ставит точку в вопросе «возможен ли квир по-русски». Теперь необходимо писать его историю.

Есть еще одно измерение, в котором письмо Ники Полякова, как и вся раннесоветская квир-повестка 1920-х годов, резонирует, добавляя новые факты и смыслы, — дискуссия о понятии «модерность». И хотя оно активно критикуется, редкая современная историческая работа обходится без этого термина. Как показал недавний спецномер «Нового литературного обозрения», ведущие историки, включаясь в общий разговор о модерности и стоящих за ней концепциях, выходят из него каждый со своим интеллектуальным набором. Что делает человека и общество современным, модерным? Какие свойства и качества проявляют этот процесс? Как и когда идея прогресса входит в повседневность и реализуется в человеческой практике? Была ли модерной позднеимперская Россия или только советская, но сталинская или раннесоветская? Легкая абсурдность этих вопросов объясняется существенной дистанцией между теориями о понятии модерности и эмпирикой, которая довольно редко проблематизируется в рамках дискуссий о ней. Ника Поляков и история социальной группы, к которой он принадлежит, рассмотренные через линзы модерности, на мой взгляд, помогают преодолевать эту дихотомию, заодно подрывая претендующее на универсальность понятие и демонстрируя его неустойчивость как в пространстве, так и во времени. Риторика, в которой не только критикуется внешняя по отношению к человеку власть («законы пишут люди»), но и осмысляется собственная сущность, веками загоняемая в область греховного и вытесняемая из публичной зоны; требование законности; ощущение общности с людьми, переживавшими подобную эмансипацию, их объединение в небольшие комьюнити в разных городах страны — все это говорит в пользу модерного всполоха, прогресса там, где историки толком даже не искали [1]. Кажется, к тем концепциям модерности, что сейчас в ходу (отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная), стоит добавить еще одну — прерванная.

(Оригинал письма публикуется впервые.)

[1] Монография Дэна Хили «Гомосексуальное желание в революционной России» остается единственным и пионерским исследованием в этой области, но оно все-таки больше ориентировано на анализ научных дискурсов о гомосексуальности, чем гомосексуальной субъективности, просто потому, что Хили работал на другом источниковом материале.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с основательницей The Bell о журналистике «без выпученных глаз», хронической бедности в профессии и о том, как спасти все независимые медиа разом

29 ноября 202366548 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияИзвестный публицист о проигранной борьбе за факт и о конце западноцентричной модели журналистики

17 ноября 202361907 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияРазговор с главным редактором независимого медиа «Адвокатская улица». Точнее, два разговора: первый — пока проект, объявленный «иноагентом», работал. И второй — после того, как он не выдержал давления и закрылся

19 октября 202344944 Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизияНи с теми, ни с этими. Известный журналист ищет пути между медийными лагерями и обвиняет оппозиционно-эмигрантский в предвзятости

10 октября 202370025 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials