В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202479663 © Ира Ролдугина

© Ира РолдугинаЭтот материал продолжает серию публикаций на Кольте по теме исследования истории гомосексуальности и истоков гомофобии в современной России.

Одна из главных проблем в исследовании гендерно и сексуально ненормативных людей в СССР заключается в том, что начиная с 1930-х годов, когда в уголовные кодексы республик вернули уголовную статью за «мужеложство», отмененную в 1922 году [1], а в стране установился режим фасадной асексуальности, публичная самоадвокация уподобилась самоуничтожению. Ее последним ярким примером стало письмо, отправленное Сталину весной 1934 года шотландцем Гарри Уайтом (1907–1960), журналистом Moscow Daily News, после того как его русский партнер был арестован в Москве по статье «Мужеложство». Подлинник письма находится в архиве президента Российский Федерации, доступа к тексту у исследователей нет. Единственный раз письмо опубликовали в журнале «Источник», в рубрике «Юмор из спецхрана», в 1993 году. Длинное письмо, насчитывающее примерно 4500 слов, с первых же строк начиналось с критики закона: «Товарищу Сталину. Содержание моего обращения вкратце таково: автор этого письма, член Коммунистической партии Великобритании, просит дать теоретическое обоснование постановлению ЦИК СССР от 7 марта об уголовной ответственности за мужеложество; автор письма, стремящийся подойти к этому вопросу с марксистской точки зрения, считает, что декрет находится в противоречии как с фактами самой действительности, так и с принципами марксизма-ленинизма». Уайт и не думал умалчивать о природе своего интереса к проблеме: «Будучи лично заинтересован в этом вопросе — поскольку я сам гомосексуалист, — я обращался с этим вопросом к целому ряду товарищей из ОГПК и Наркомюста, к психиатрам и к т. Бородину, ответственному редактору газеты, в которой я работаю. Все, чего я добился, — это ряд противоречащих мнений, которые показывают, что среди этих товарищей нет ясного теоретического понимания того, что могло послужить основой для принятия указанного закона». Основная линия защиты выстраивалась Уайтом вокруг противопоставления капитализма, при котором положение гомосексуалов он приравнивал к положению женщин, «цветных рас», «нац. меньшинств» и «других групп, подвергающихся угнетению в силу тех или иных причин», и коммунистического режима, будто бы чуждого любой формы эксплуатации. Ответа на свое письмо Уайт не получил и вскоре вынужден был покинуть страну. Несмотря на предпринятые попытки, больше не смог вернуться в Россию. На письме осталась помета рукой Сталина «В архив. Идиот и дегенерат». Начавшаяся в 1920-е квир-эмансипация не продлилась долго. Видимость, которую квиры начали завоевывать в раннесоветские годы, в 1930-е стала одной из причин репрессий против них. ОГПУ не афишировало облавы на гомосексуалов, рекриминализация уголовной статьи за «мужеложство» в 1933 году не обсуждалась и не освещалась в прессе.

Тем не менее этот короткий период низовой эмансипации был чрезвычайно насыщен. Гомосексуалы, ощутившие в 1920-е возможность для высказывания от первого лица, выстраивали свою правозащиту, настаивая не только на медицинской модели, то есть опираясь на язык патологий, будто бы исключавший свободный выбор желания, но и на риторике равных гражданских прав [2]. Эти требования были новаторскими и смелыми даже в сравнении со знаменитой и намного более изученной немецкой гомосексуальной эмансипацией, возглавляемой и направляемой сексологом, основателем Научно-гуманитарного комитета (Wissenschaftlich-humanitäres Komitee), открытым геем Магнусом Хиршфельдом (1868–1935). Он обратил внимание на низовую квир-повестку. В 1926 году Хиршфельд посетил Москву, Ленинград, Одессу, Харьков — города с развитыми гомосексуальными комьюнити. В своих немногочисленных публикациях о поездке спустя пару лет он уже не решился писать о том, что на самом деле интересовало его больше всего, опасаясь навредить и верно предчувствуя развитие политической ситуации в стране, влекущее неизбежный крах квир-самоадвокации. Тот факт, что он прицельно встречался как минимум с представителями мужского гомосексуального комьюнити в Ленинграде, я смогла установить из допросов, которые последовали за арестами более чем двухсот мужчин осенью 1933 года. Некоторые из арестованных вспоминали, что общались с Хиршфельдом, несмотря на то что следователи не задавали им такого вопроса. Большинство мужчин, принадлежащих в основном к классу рабочих и служащих, достаточно подробно рассказывали о своей жизни и традициях комьюнити (взаимопомощь, образовательные встречи), еще не зная, что именно их ждет, — уголовная статья на тот момент еще отсутствовала. Вполне вероятно, что они рассчитывали на высылку за пределы города, как поступали с другими «социально опасными элементами» с первых дней советской власти. Впрочем, в 1933 году процесс отчуждения языка шел уже полным ходом: любую информацию следователи ОГПУ облекали в одиозно-чеканные формулировки, закладывая в ответы арестованных отсутствующий на тот момент в реальности конфликт между гомосексуалами и властью: «В произносимой на немецком языке речи Гиршвиль [Хиршфельд], делясь с нами своими наблюдениями за педерастическими объединениями в Германии, которые представляют из себя организацию массы со своими печатными органами, дал нам ряд установок о необходимой организованной деятельности гомосексуалистов» [3].

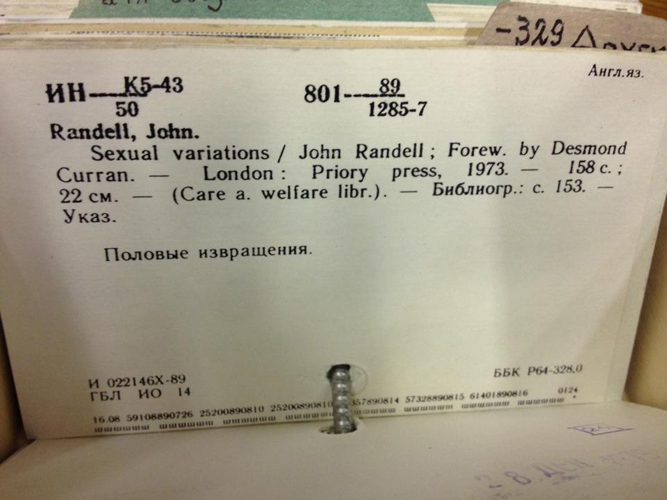

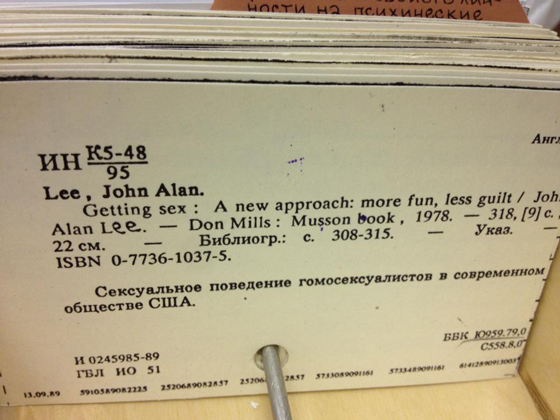

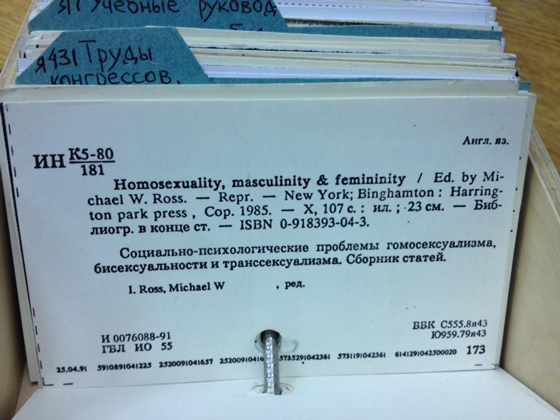

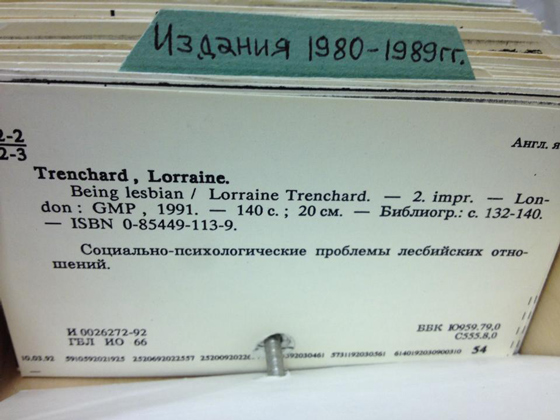

Сопровождавшееся точечными репрессиями уничтожение языка квир-эмансипации являлось частью более широкого процесса гендерной гомогенизации. Телесность, сексуальность и интимность оказались табуированы или (более точно) заключены в область экспертного знания — судебно-медицинской экспертизы, психиатрии, исследования «патологий». Эти работы никогда не были доступны широкой публике; если и печатались, то исключительно под грифом «для служебного пользования». Часть исследований до сих пор не выдается в Ленинке без «письма от организации», соседствуя по каталогу с брошюрами-инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ. Дискурсивная немота в отношении сексуально-гендерных диссидентов бросается в глаза при работе с карточным предметным каталогом Российской государственной библиотеки. Как и в советское время, доступ к нему по-прежнему формализован. Запрос читателя фиксируется библиотекарем в специальной тетради, вписываются номер читательского билета, имя, после чего сотрудник уходит искать запрошенную информацию. В данном случае — «половые извращения». Формулируя иначе, невозможно получить нужные каталожные ящики. Цепляясь за язык патологий, мы погружаемся в прошлое, в котором даже медицинские термины представляли собой охраняемую тайну. Все, чтобы выбить любые основания, любую точку опоры, а значит, и призрачную возможность для самоадвокации у людей, размышляющих о своей гендерной и сексуальной неконформности.

© Ира Ролдугина

© Ира РолдугинаВыясняется, что начиная, по крайней мере, с 1960-х крупнейшая библиотека страны заказывала актуальную научную литературу, посвященную гомосексуальности. Причем речь шла о важнейших работах, часть из которых до сих пор не потеряла своей значимости. Язык, которым библиографы, подчас меняя смысл на полностью противоположный, описывали англоязычные книги на русском, здорово отражает степень и глубину распада знания о гомосексуальности даже по сравнению с концом Российской империи.

© Ира Ролдугина

© Ира Ролдугина © Ира Ролдугина

© Ира РолдугинаКак известно, советские республиканские уголовные кодексы не содержали статей об уголовном наказании для гомосексуальных женщин. В ретроспективе это дало необычный эффект двойной стигмы. В целом женская гомосексуальность, в отличие от мужской, до середины XIX века практически не привлекала внимания. Еще средневековые европейские богословы, признавая существование самой практики, приводили множество доводов в пользу несущественности вопроса женского однополого влечения. Некоторые из них находчиво объясняли это имитационной природой женской гомосексуальности, другие самонадеянно полагали, что у женского секса в конечном счете может быть лишь одна цель — совершенствование навыков и подготовка к «настоящему» сексу, сексу с мужчиной. Именно поэтому большинство юристов считали, что лесбийскую сексуальность можно безопасно игнорировать, в отличие от мужской, которая расшатывает иерархию гендерного порядка. В рамках этой безальтернативной в то время логики гомосексуальная женщина как субъект просто не существовала [4].

Отсутствие уголовной статьи и артикулированного преследования превратило лесбиянок в невидимых на уровне анализа советских исторических источников. Эту проблему можно было бы решить с помощью устной истории, но в России непросто найти людей старшего поколения, согласных откровенно говорить о сексуальной ненормативности. Социолог Франческа Стелла проделала впечатляющую работу в своей монографии, однако по большей части в ее работе речь идет уже о перестроечных годах и современности [5]. В России существует единственный частный ЛГБТ-архив — Архив лесбиянок и геев, созданный Еленой Григорьевной Гусятинской в 1990-е и работающий до сих пор в ее московской квартире как комьюнити-центр для всех, кого интересует эта проблематика (сейчас, разумеется, в архив невозможно попасть из-за пандемии). В Европе и особенно США частные ЛГБТ-архивы многочисленны, они не борются за выживание и являются источниками памяти и знания не только об активистах, принимая на хранение личные источники квиров, не отсеивая и не цензурируя их. Некоторые из этих архивов впоследствии были инкорпорированы в структуры государственных университетов, став научными центрами по исследованию квир-прошлого.

Основательница Архива лесбиянок и геев Елена Григорьевна Гусятинская на фестивале Dotyk в Минске. Апрель 2018 года© Ира Ролдугина

Основательница Архива лесбиянок и геев Елена Григорьевна Гусятинская на фестивале Dotyk в Минске. Апрель 2018 года© Ира РолдугинаНичто из этого невозможно сейчас в России, а то, что есть, — под перманентной угрозой уничтожения. Несмотря на огромный интерес со стороны студентов, история гендерной и сексуальной ненормативности слабо развивается в рамках высшей школы по понятным причинам. На уровне бакалавриата защита исследования с такой тематикой теоретически возможна лишь в нескольких вузах Москвы и Петербурга. На уровне аспирантуры — практически бесперспективна из-за отсутствия академической инфраструктуры: новейшей литературы по теме даже в московских библиотеках, заинтересованного академического сообщества, в обсуждении с которым исследование могло бы совершенствоваться и развиваться. Впрочем, ситуация, скорее всего, не бесконечна, кроме того, она не уникальна. В США квир-история зарождалась как активистская практика и утвердилась в качестве отдельной области исторической науки лишь со временем. Такой вариант вполне реализуем и в России. К счастью, для работы в архивах российскому гражданину, в отличие от советских времен, не нужны ни подтверждающие документы, ни разрешения от образовательных институций. Противопоставление активистской и научной оптик, которое поддерживают некоторые российские либеральные ученые, вяло маскирует их неготовность и предвзятость в отношении ЛГБТ-исследований. Они никогда не произнесут этого вслух, просто укажут на дверь с соблюдением всех академических процедур. Но и на откровенность в России тоже легко нарваться, когда профессорка старой школы некогда первого вуза страны скажет вам добросердечно: «Вы такой приятный человек, но до чего же тема отвратительная».

Одним из редких пространств в СССР, где гендерная и сексуальная ненормативность женщин практически не контролировалась и не регулировалась (хотя локальные попытки несколько раз предпринимались лагерным начальством), был ГУЛАГ. Эта система далека от типичной пенитенциарной структуры: заточенный на чудовищную эксплуатацию, сопряженную с насилием, ГУЛАГ обрекал людей на выживание, при этом в нем отсутствовали те дисциплинарные практики, которые возникнут позже в рамках оттепельных реформ. После его расформирования в 1960 году вместо лагерей появятся исправительно-трудовые колонии: унификация внешнего вида, пристальное внимание к контингенту, воспитательная работа — все это шло рука об руку с робкой гуманизацией системы. До этого в перерывах между изматывающим физическим трудом заключенные были предоставлены сами себе.

Мемуары бывших узников ГУЛАГа — один из самых доступных источников о женской гендерной ненормативности. Евгения Гинзбург, Екатерина Олицкая, Валерий Фрид и многие другие уделяли этому место на страницах своих воспоминаний. Олицкая вспоминает: «На первых же порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — “оно”. Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравируя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство зэков, ненавидело “оно”» [6]. Гинзбург в «Крутом маршруте» прибегает к той же тональности и синонимичным прилагательным: «А вот отвратительная пучеглазая маленькая жабка — лесбиянка Зойка». Описание Майи Улановской более живое и детальное, но в конечном счете и она подводит увиденное под общий знаменатель аморального: «На 20-й колонне я дружила еще с одной немкой, Урсулой. На эту дружбу с беспокойством смотрели мои подруги и знакомые. Лена печально констатировала, что ее соплеменница “швайн”: Урсула была из тех, кого в лагере называли по-разному — от смешливого “оно” до, по-блатному, “кобёл”. Термин “лесбиянка” не был принят. Желая походить на мужчин, такие женщины часто ходили в брюках и коротко стриглись. Особенно много их было среди блатных, на втором по количеству месте — немки, бывали они и среди нашей интеллигенции. Украинки — в своем большинстве крестьянки, — а также религиозные были не подвержены моральному разложению, неуязвимы для всякой лагерной заразы — доносительства, воровства, сожительства с начальством и, наконец, лесбиянства» [7].

Важно отметить, что во всех этих случаях описываются так называемые уголовные заключенные, то есть осужденные не по политической 58-й статье, в отличие от авторов воспоминаний. Исследовательница Ади Кунцман, подробно анализируя корпус лагерных мемуаров и специфику описания однополого влечения, находит, что сквозящие в текстах отвращение и дегуманизация, часто переданные практически одними и теми же словами, выполняли функцию демаркационной линии [8]. Этот аффект был инструментальным, он помогал заключенным представителям интеллигенции удерживать границы рассыпающегося мира за счет расчеловечивания самого яркого «другого» в их поле зрения. Классовое различие (не в марксистском значении, разумеется, а в значении статуса) между образованными политическими и уголовными заключенными, тот факт, что последние не считали нужным прилагать усилия и скрывать «противоестественный» эмоциональный и телесный опыт, что являлось табу для интеллигенции (как, впрочем, и фокус на собственной нормативной сексуальности), автоматически сопрягали однополый опыт и, например, насилие, сифилис, оргии. Этот анализ особенно важен в контексте значимости и общеизвестности упомянутых мемуаров: ведь именно эти свидетельства доминируют в разговоре о лагерной повседневности и, в частности, об однополых отношениях в ГУЛАГе. Между тем Улановская сдержанно оговаривалась, что «в интеллигентной среде все было скрыто, завуалировано, двусмысленно. Довольно редко открыто признавались в пороке, но и это бывало». Энн Эпплбаум в монографии о ГУЛАГе передает свой разговор с Сусанной Печуро: «[она] сказала мне, что в Минлаге, где сидели в основном политические, лесбиянские отношения кому-то “помогли выжить”» [9]. Яркое свидетельство в гуманистическом регистре, опубликованное Еленой Рачевой и Анной Артемьевой в недавно изданной книге «58-я. Неизъятое», заставляет задуматься о том, насколько наше представление об однополом влечении в лагере было бы менее одномерным и более детальным, обладай мы бо́льшим разнообразием свидетельств на этот счет. Зора-Ирина Игнатьевна Калина, родившаяся в Данциге в 1930 году, в двадцать получила срок по 58-й статье и оказалась в Степлаге (Карагандинская область). Спустя полвека она вспоминала: «В лагере были такие… лесбиянки. Они страшно держались друг друга, но когда про них узнавали, сразу разделяли, для них это была огромная травма. Одна лесбиянка меня выбрала и предложила мне свою любовь. Довольно приятную, я даже не ожидала. Но я так испугалась, решила: боже мой! Я никогда потом не буду увлекаться мужчинами, мне никто никогда не понравится! И сама отказалась, для этого очень большая сила воли была нужна» [10].

Переоценка возможностей работы с источниками, не содержащими прямой речи, но эмпирически значимыми, заставила меня еще раз взглянуть на советский медицинский дискурс о женской гомосексуальности. А именно на истории «болезней» или наблюдений медиков и экспертов, публиковавшиеся в специализированных журналах и монографиях под грифом «для служебного пользования». Прямую речь женщин в таких документах расслышать практически невозможно, она искажена экспертным восприятием специалистов, патологизирована, пропитана гомофобией. От этих документов очень легко отказаться как от ненадежных и одиозных свидетельств, в которых стигматизации, на первый взгляд, больше, чем фактических сведений. Примерно таким было первое впечатление от кандидатской диссертации психиатра Елизаветы Мироновны Деревинской, которую она защитила в Караганде в 1965 году. Полное название работы — «Материалы к клинике, патогенезу, терапии женского гомосексуализма».

© Ира Ролдугина

© Ира РолдугинаРабота была подготовлена на кафедре психиатрии Карагандинского государственного медицинского института под руководством Абрама Свядоща, одного из первых советских сексопатологов. В 1960-е годы он занимал должность заведующего кафедрой психиатрии в областном психоневрологическом диспансере в Караганде, был ее основателем. Впоследствии Свядощ напишет ключевые работы по сексопатологии, изданные в главном медицинском издательстве страны «Медицина», и станет признанным специалистом в этой области в СССР. Но произойдет это уже без участия его ученицы Елизаветы Деревинской. О ее судьбе в последующие годы сведений нет. Неизвестно, по собственному ли желанию она прекратила работать или ее карьера была прервана. Что касается Свядоща, то в 1960-е положение пока еще малоизвестного психиатра было маргинальным. Значимость сексопатологии возросла в 1970-е, когда сексуальность, влечение и «половое здоровье населения» стали предметом озабоченности советских властей, экспертов из гуманитарных наук и медицины привлекли для постепенной популяризации научного знания о различных аспектах интимности и сексуальности. Игорь Кон, пионер исследования социологии гендера и сексуальности, в ключевой работе «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России» дал характерное название главе, посвященной этому периоду, — «От подавления к приручению». Но это было уже сильно позже новаторской работы Елизаветы Деревинской, которая по неизвестным причинам так и не была издана в виде книги. Вместе Свядощ и Деревинская написали несколько статей, и очевидно, что, в то время как ее научного руководителя интересовали и другие темы (например, армейская психиатрия и неврозы страха), Деревинская работала более сфокусированно. Среди совместных статей, написанных в эти годы, — «К проблеме патологии влечений (гомосексуализма)», «Комбинированный метод лечения гомосексуализма», ее собственная статья «Об отношении гомосексуализма к психопатиям». Интерес Деревинской к теме сам по себе выглядит проблематично и рискованно на фоне научно-исследовательских стандартов той эпохи. Женщины-врачи составляли большинство из общей численности медиков СССР во второй половине века, однако сексопатологическая экспертиза в СССР оставалась исключительно мужской прерогативой. В отсутствие базовых биографических данных о Деревинской ничего нельзя утверждать с уверенностью, но невозможно не отметить своеобразие ее положения в профессиональном поле. Кроме того, важно подчеркнуть, что она работала не в крупном вольном городе, а в столице среднеазиатского ГУЛАГа — Караганде. В 1959 году Карлаг был реорганизован. Режим немного ослаб, но еще десятилетия Караганда оставалась, по сути, лагерным городом, где все население можно было поделить на тех, кто сидел, тех, кто освободился и вынужденно остался там жить, и тех, кто охранял. Научные и карьерные амбиции в данном случае были сильно сужены обстоятельствами. Вместе с тем вдалеке от начальственных глаз и забюрократизированной, догматичной медицинской повестки первых городов страны Караганда давала определенную свободу для эксперимента. И Деревинская его предприняла, начав собирать материал для диссертации еще в 1954 году.

Свою работу Деревинская написала на основе наблюдений над 96 женщинами-«гомосексуалистками». 87 из них были заключенными Карагандинского исправительно-трудового лагеря. Как именно Деревинская выделяла «гомосексуалисток» из общего числа заключенных женщин, точно неизвестно. Возможно, с помощью анализа личных дел заключенных, возможно, через анкетирование. Так или иначе, со всеми женщинами, которые были выбраны для исследования, она тесно общалась: «собирался анамнез, определялось психическое состояние, проводилось подробное исследование внутренних органов, желез внутренней секреции, неврологическое и лабораторное исследование (клинический анализ крови, мочи)». Деревинская также замеряла электрическую активность мозга женщин. Основной части текста диссертации предшествовал довольно полный (насколько это можно представить в тех условиях) анализ научной литературы по теме. Так, например, Деревинская была знакома с некоторыми работами Альфреда Кинси, основателя Института исследований секса в Индианском университете. В теоретическом обзоре ученая выделяет «наследственную обусловленность гомосексуализма», «эндокринную теорию», «неврогенную», «психоаналитическую», «кондиционную», «патофизиологическую». Главным принципом анализа для Деревинской стало разделение исследуемых женщин на «пассивных» и «активных гомосексуалисток». Эта анекдотичная дихотомия отражала уровень развития сексопатологии на тот момент в целом и, конечно, сильно ограничивала аналитические маневры, но даже в таком виде текст содержит большое количество подробностей о невидимой в других источниках социальной группе. «Гомосексуальные установки у активных гомосексуалисток в большинстве случаев держатся чрезвычайно стойко, и даже временный отказ или воздержание от этих отношений не приводили к их исчезновению». В тексте Деревинская, безусловно, анализирует женскую гомосексуальность как аномалию (иначе она вряд ли могла думать о защите своей работы), и многие из ее наблюдений и выводов подверстаны под этот нехитрый генеральный тезис. И все-таки в диссертации есть фрагменты, расширяющие наши представления о возможностях и стратегиях социализации женщин, которые не скрывали своей сексуальности и гендерной неконформности, а также о реакции властей.

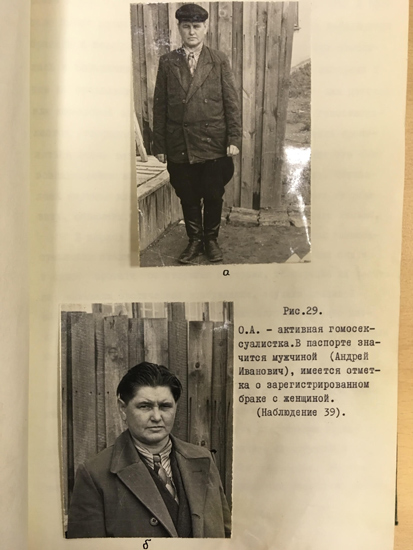

О.А., или «наблюдение 39», не являлась заключенной колонии, а поступила в психиатрическую клинику Карагандинского мединститута в начале 1960-х годов по собственному желанию «по поводу легкой раздражительности, возбудимости, утомляемости и бессонницы». «При поступлении требовал поместить ее в мужское отделение, так как она якобы мужчина». Ему не пошли навстречу. Должно быть, в дальнейшем раздражительность О.А. только усилилась, однако в записях Деревинской содержится множество деталей о взрослении и жизни «пациентки», а значит, диалог все-таки состоялся. О.А. рассказала, что работала грузчиком и охранником, привыкла к тяжелому труду («рубит дрова, ремонтирует обувь»). В больнице О.А. просила называть себя Андреем Ивановичем и, в принципе, имела все основания этого требовать, потому что на руках у нее был соответствующий паспорт. В паспорте также содержалась отметка о регистрации брака. Партнершу Андрея Ивановича, которая приезжала с визитами в больницу, Деревинская называет «женой», ее дети обращались к О.А. «папа». Важнейшей особенностью описания Деревинской этого «случая» мне кажется сведенная к минимуму патологизирующая риторика: «сознание ясное, в месте, времени, собственной личности ориентирована правильно. Обманы чувств отрицает, бредовых идей не высказывает. Интеллект соответствует полученному образованию». Через некоторое время, указывает Деревинская, Андрей Иванович был выписан из больницы и уехал домой с «партнершей» (тоже термин Деревинской). Через три года психиатр, не терявшая связи с Андреем Ивановичем, навестила «гомосексуальную семью» — именно так она называет союз Андрея Ивановича и его жены — и не зафиксировала никаких медицинских или социальных «девиаций». «Утверждает, что живет счастливо», — пишет Деревинская в диссертации.

© Ира Ролдугина

© Ира РолдугинаНе исключено, что отчетливо благосклонное отношение Деревинской к пациенту объясняется его статусом: Андрей Иванович не принадлежал (по крайней мере, на момент обращения в больницу) к лагерному миру, то есть, могла думать Деревинская, сделал свой выбор «осознанно», не под давлением «неблагоприятных обстоятельств», к которым медики относили женскую лагерную среду. Но еще более примечательным кажется то, что Андрей Иванович не ощущал страха при столкновении с системой. Он сам обратился в больницу, не рвал контакта с Деревинской, которая знала о подлоге с паспортом, и, кажется, не боялся, что, обнаружив его биологический пол, медики станут его «лечить». Низкое классовое положение и удаленное место жительства позволили Андрею Ивановичу заполучить максимальную свободу выбора в контексте режима, заточенного на нивелирование разными средствами любой гендерной вариативности.

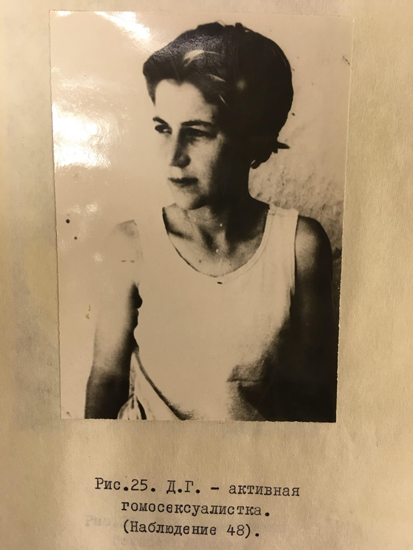

Другой «случай», разобранный Деревинской, подтверждает догадку о вольном статусе как главном факторе в пользу эмансипированного отношения. «Больная В.А., 47 лет» «не проявляла желания учиться» и рано начала убегать из дома, бродяжничала. Деревинская встретила В.А. во время ее седьмой ходки. Первая случилась в 15 лет. В отличие от благодушного интереса к семье Андрея Ивановича, психиатр описывает В.А., работавшую в колонии сапожницей, как «грубую, циничную, требовательную», якобы поколачивавшую «жену». Несмотря на то что и у этой пациентки все хорошо с «личностной ориентацией», ясное сознание и контактный характер, Деревинская диагностирует ее как патологичную. «В данном случае явление гомосексуализма развилось у психопатической личности из группы возбудимых», — заключает она. Самой поразительной выглядит последняя характеристика, которой наделяет психиатр В.А., — «трансвеститка». Андрей Иванович, чья фотография помещена в диссертации Деревинской, к этой категории отнесен не был.

Современные понятия социологии гендера слабо соотносятся с тем, что имели в виду советские психиатры. Точно так же кажется неразумным пытаться присваивать известные теперь гендерные идентичности людям, жившим в другую эпоху и отчужденным от инструментов самоанализа, которые есть в нашем распоряжении: доступности информации, научного знания, свободы выражения [11]. Это, впрочем, не означает отказа от анализа их саморепрезентации и жизненных стратегий. Ненормативность Андрея Ивановича и В.А. имеет много общего, но для Деревинской вольный Андрей Иванович оказывается более легитимным в своей гендерной неконформности, чем В.А., с подросткового возраста жившая в колониях. Можно ли считать тезис о приемлемости, толерантности к женской гомосексуальности вне лагерной системы универсальным в оттепельное время? Вряд ли. Но очевидно, что низкое социальное положение и жизнь в отдаленных от властных центров регионах давали квирам жизненное пространство, в которое ни медики, ни власти не считали особенно необходимым вмешиваться. Мы все еще слишком мало знаем о тех, кто не оставил после себя воспоминаний, а бинарные категории анализа маскируют зоны видимости советской социальной реальности.

© Ира Ролдугина

© Ира Ролдугина[1] Как и все царское законодательство, статья о «мужеложстве» была отменена в 1917 году, но лишь в 1922 году, когда был опубликован первый Уголовный кодекс РСФСР, стало ясно, что статья была декриминализирована не по инерции, а сознательно.

[2] Ира Ролдугина. «Почему мы такие люди?» Раннесоветские гомосексуалы от первого лица: новые источники по истории гомосексуальных идентичностей в России. Ab Imperio, 2 (2016): 183–216.

[3] АУФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело № П-82888, том 3, л. 125.

[4] Judith C. Brown. Lesbian Sexuality in Medieval and Early Modern Europe. In: Hidden from History. Reclaiming the Gay and Lesbian Past. Eds. Martin Duberman, Martha Vicinus, George Chauncey. — London: Penguin, 1989. P. 67–75.

[5] Francesca Stella. Lesbian Lives in Soviet and Post-Soviet Russia: Post/socialism and Gendered Sexualities. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

[6] Екатерина Олицкая. Мои воспоминания. Т. 2. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. С. 243–244.

[7] Н.М. Улановская, М.А. Улановская. История одной семьи. — СПб.: Инапресс, 2003. С. 249–250.

[8] A. Kuntsman. «With a Shade of Disgust»: Affective Politics of Sexuality and Class in Memoirs of the Stalinist Gulag. Slavic Review, 68 (2) (2009): 308–328.

[9] Э. Эпплбаум. ГУЛАГ. Паутина Большого террора. — М.: Московская школа политических исследований, 2006. С. 299.

[10] А. Артемьева, Е. Рачева. 58-я. Неизъятое. Истории людей, которые пережили то, чего мы больше всего боимся. — М.: АСТ, 2018. С. 221.

[11] Этот вакуум ярко отражен в работе моего французского коллеги Артура Клеша, защитившего в прошлом году диссертацию, для которой он собрал более 100 интервью с геями и лесбиянками, жившими в советское время (Arthur Clech. Des subjectivités homosexuelles à l'époque soviétique tardive: entre solidarités et culture du soupçon. Thèse de doctorat soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales. — Paris: 2018). Одна из женщин рассказала ему, что не подозревала о том, что статья «Мужеложство» не криминализирует женское однополое влечение. Ошибочное знание гнетуще влияло на ее самоощущение и социализацию.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202479663 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202476974 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202478703 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202482650 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202482485 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202484193 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202485023 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202491398 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202489763 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202472091 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials