В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

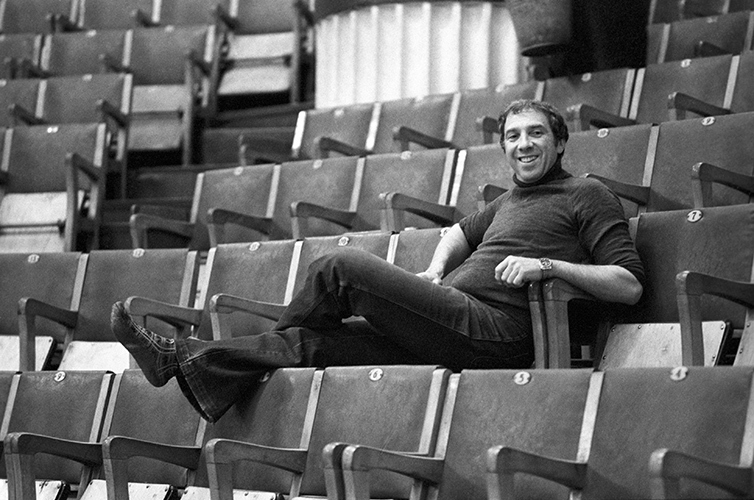

28 ноября 202427239 © Валерий Христофоров / ТАСС

© Валерий Христофоров / ТАССТочнее всего Сергея Юрского еще за семь лет до его рождения описал Юрий Тынянов, когда сложил свое знаменитое «люди с прыгающей походкой». Он, конечно, много о ком это написал, но ведь и Юрский был — много о ком. И вся немыслимая емкость этой фразы — психологическая, гражданская, профессиональная, биографическая — была им, им и никем иным, вобрана и воплощена. Господи, каким же прыгучим Ты его создал. В спектакле «После репетиции», поставленном Юрским для себя, жены и дочери, действие, помнится, тянулось и тянулось: плотное, строгое, очень внутреннее. И только один раз, на пике почти невидной кульминации, выпаливая очередной головокружительный бергмановский монолог, Юрский так подал фразу, что от напряжения чуть подпрыгнул над сценой. Словно невидимая, намертво скрученная пружина на секунду распрямилась, проколов ткань спектакля, и подкинула актера на локоть вверх. Словно черт какой, хоронившийся внутри этого крепко сбитого, приземистого уже человека, вдруг выскочил наружу. Ах, как бы Сергей Юрский показал этого черта! Подвывернув штопором кисть, растянув уголки плотно сжатых губ, задребезжав гласными… Еще бы не показать. Давний знакомый. Ведь это же именно он, черт этот самый, догадал Юрского родиться в России с умом и талантом.

Начинать текст о Юрском что с тыняновской цитаты, что с пушкинской, зиявшей на занавесе перед товстоноговским «Горем от ума», — пошлее не придумаешь; но куда ж деваться от очевидности. Возглавив БДТ, Товстоногов вывел на сцену двух самых неприкаянных, бесприютных, неуместных персонажей русской классической литературы — Мышкина и Чацкого, и оба они навсегда стали для своих исполнителей не то роком, не то камертоном. Дело ведь не в том, что Юрский «начался» с Чацкого; он им был. В советской школе накрепко заучивали герценовскую догму: после окончания грибоедовской комедии Чацкий непременно подастся «на площадь», к декабристам. На площадь? Очень может быть. А может податься и в Викниксоры, и в Бендеры, и в Мольеры, и в бродячие импровизаторы, и в Груздевы — и да, в Опискины. Прыгающая походка у них одна на всех. Предлинная россыпь ролей Сергея Юрского — словно перебор вариантов, которые могут сотворить из Чацкого почва и судьба, и в его Опискине было столько же Чацкого, сколько, скажем, в Цейдлере Смоктуновского — Мышкина. «Груба жизнь», как говорила Нина Заречная; может и такой финт сотворить, переплавив пылкого юного максималиста в склочного приживалу, зато сохранив в целости страсть к скандалам и назидательным рацеям. В мемуарной «Игре в жизнь» есть среди прочих блестящая глава, посвященная бытованию ленинградской богемы: острая, эскизная, точная, сочетающая неугомонную едкость шаржа со спокойной иронией свидетельства. Ну в точности Чацкий на балу у Фамусовых. Все видит, все понимает, а угомону на него никакого нет.

Ум, беспощадный и непокойный, одевал, укрывал оголенную кровеносную систему артиста броней мастерства и гротеском сценической условности, превращая смятение в мизансцену, а фальцет — в речевой прием.

Заостренность, особая цепкость дикции, сделавшая из Юрского еще и лучшего чтеца страны в минувшем столетии, — того же свойства: прыгающего, с пружинкой. Он не столько произносил тексты или проживал их, сколько выкусывал из них звуки, вскрывая образность фонетического строя. В строке из «Египетских ночей» «скажите: кто меж вами купит…» он так плотно сталкивал три глухих согласных последнего, главного слова, что в одном этом перекате были явлены и циничная откровенность, и неуемная глухая похоть царицы, — стиховедческий анализ не хуже гаспаровских. Ни один звук, произнесенный Сергеем Юрским — со сцены ли, с экрана ли, с эстрады или в студии звукозаписи, — не был оставлен скользить по поверхности, в открытую, на общем потоке речи; каждый был обжеван, обмят, вытиснен и втиснут обратно в текст и роль, и даже крик его героев походил на кряк. Рельеф речи Юрского — словно маска, надетая на текст. Не точная, восковая, посмертная — но шутовская, старинная, с чрезмерной отчетливостью лепки.

Юрский вообще был актером в очень старинном смысле слова, и даже Ионеско выглядел у него немножко как Гоцци. Суровый, требовательный, неуступчивый в любом разговоре и с любым собеседником, он обладал предельной, почти несовместимой с жизнью чуткостью органики; легендой стала, не утратив подлинности, история о том, как в пору гонений Юрский совсем было решил написать прошение на высочайшее имя — да рука отнялась: надолго, клинически. Ему пошла бы едва ли не любая из масок дель арте, и некоторые режиссеры даже догадались этим воспользоваться — как Полока в «Интервенции», где Юрский сыграл четыре карточные масти. Но потому и нужна была ему маска, что он был человеком без кожи. Как известно, первое, что делал на сцене его Чацкий, — падал в обморок от избытка чувств; сарказм и поза наступали потом. Ум, беспощадный и непокойный, одевал, укрывал оголенную кровеносную систему артиста броней мастерства и гротеском сценической условности, превращая смятение в мизансцену, а фальцет — в речевой прием. Профессия давала ему отвагу, обреченную и безоглядную, которая не отменяла внутренней уязвимости — нет, они будто постоянно сбивали друг друга, рассыпая эти сбои как мельчайшие синкопы по роли и тексту и тем создавая мгновенно узнаваемые, неповторимые рельеф и текстуру исполнения. Ту самую сбоящую, дребезжащую — «прыгающую походку», ставшую для Юрского (и всех его героев) и стилем, и сутью. Ту незримую и осязаемую маску, что на глазах у публики, секунда за секундой, лепится Актером из энергии столкновения двух реальностей: той, что на сцене, и всей остальной.

Ныне вся остальная для Сергея Юрского исчезла.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427239 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425508 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428337 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434209 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434766 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437327 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202438056 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443632 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443259 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438757 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials