В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

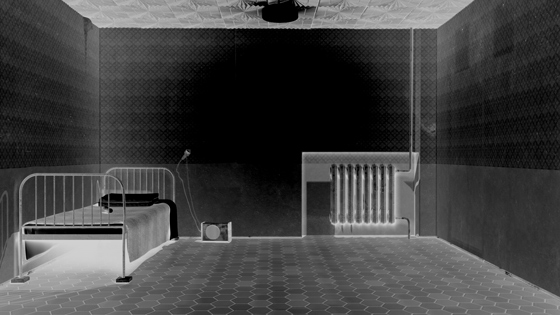

28 ноября 202447196 «Происшествия». Эпизод 1 — «Сильнейшие»© БДТ им. Товстоногова

«Происшествия». Эпизод 1 — «Сильнейшие»© БДТ им. ТовстоноговаНа будущей неделе исполнится два месяца с момента старта работы портала «БДТ Digital» — виртуальной сцены Большого драматического театра эпохи локдауна. Вторая половина сезона-2019/2020 прошла для российского театра под знаком массовой миграции в глобальную паутину, когда проекты для онлайна осуществляли и крупные репертуарные стационары, и независимые компании. На этом разношерстном фоне БДТ довольно быстро вышел в абсолютные лидеры — и по количеству, и по качеству контента, созданного специально для цифровой платформы «БДТ Digital» и адресованного очень разным аудиториям.

Показы архивных записей спектаклей Георгия Товстоногова соседствуют здесь с трансляциями спектаклей из сегодняшней афиши БДТ (в диапазоне от «Что делать» Андрея Могучего до «Zholdak Dreams» Андрия Жолдака), дискуссии и паблик-токи — с виртуальным представительством режиссерского курса Андрея Могучего, филлеры-межпрограммы («Социальное пение», «Утренняя гимнастика») — с масштабными социальными инициативами вроде эстафеты «Помоги врачам». Отдельный акцент в афише «БДТ Digital» сделан на жанре аудиотеатра («Записки из молескина» Алисы Фрейндлих, «Антиравинагар» Романа Михайлова, сольные проекты Дмитрия Воробьева и Нины Усатовой) и на попытках художественно осмыслить специфические сетевые форматы вроде стримов («Выживальщики. Артисты в режиме самоизоляции» Дмитрия Юшкова) или интернет-фольклора («Что слышно в БДТ» Александра Артемова).

Сегодня мы публикуем текст Антона Светличного, осмысляющего опыт одного из важнейших проектов «БДТ Digital» — сериала «Происшествия» Евгении Сафоновой. Большой драматический едва ли не первым среди отечественных театров обратился в нем к творчеству выдающегося прозаика и драматурга Томаса Бернхарда (1931–1989), наследие которого известно в России главным образом по постановкам его романов и пьес Кристианом Люпой («Калькверк», «Лесоповал», «Площадь героев»). Каждый из эпизодов сериала, над которым вместе с Сафоновой работают композитор Владимир Раннев и медиахудожники Михаил Иванов и Павел Гордеев, выглядит как мини-спектакль, разыгрывающийся в пространстве без людей, чьи голоса слышны лишь за кадром: «Происшествия» идеально точно вписываются в пустынную атмосферу карантинной весны 2020-го.

С точки зрения урбанистики театр — это инструмент для интенсивного переживания города.

Средневековые мистерии, играемые прямо на площадях. Занавесы ренессансных театров, изображавшие тот же городской пейзаж, что встречал зрителя снаружи после завершения спектакля. Современный постдраматический театр, предлагающий желающим иммерсивные прогулки, site-specific и другие формы деавтоматизации бытия-в-городе. «Балет улиц», который мегаполисы научились видеть за суматошной динамикой своих публичных пространств.

Театр стал (если не изначально был) функцией от среды повседневного обитания, способом увидеть эту среду как неравную самой себе, найти в ней скрытые ресурсы выразительности и смысла. Поэтому вполне логично, что в период карантина, когда «жизненное пространство» у многих сузилось до более или менее четырех стен (обычных или даже виртуальных), театр начал исследовать это во всех отношениях внутреннее пространство, изучать его свойства — замкнутость, тесноту и статику, сенсорный дефицит, обедненную коммуникацию, сдвиги в сценариях поведения и психических процессах etc.

Было вопросом времени появление проектов, осуществляющих возгонку life-inside-опыта до искусства, интенсифицирующих переживание комнаты — не только с эстетическими целями, но, может быть, и в качестве особой формы ментальной терапии или, например, психокондиционирования (долго сидеть в четырех стенах все-таки довольно вредно для здоровья). Именно к таким проектам относятся и «Происшествия».

«Происшествия». Эпизод 2 — «Почтальон»© БДТ им. Товстоногова

«Происшествия». Эпизод 2 — «Почтальон»© БДТ им. ТовстоноговаПолвека назад Элвин Лусье продемонстрировал всем: чтобы делать искусство, не нужно ничего, кроме комнаты.

Сегодня вечером у себя дома я сижу перед экраном, который по очереди показывает мне различные помещения. В них никого нет и практически ничего не происходит, но от наблюдения за ними трудно оторваться. В сущности, ничего особенного, пустые интерьеры с мелкими странностями — но картинка отчего-то совершенно неотразима, моментами чувствуешь готовность провалиться внутрь (при том что я визуально не особо восприимчив и обычно не склонен к синдрому Стендаля). Как будто, находясь в заточении, все-таки изловчился пробить стену — и, вопреки известному мрачноватому афоризму, в соседней камере нашлось чем заняться.

Экранная комната, несмотря на минимализм сменяющихся интерьеров, оказывается заполнена ассоциациями доверху, как особняк — призраками. Зазеркалье. Ящик Шредингера. Камера-обскура. Кукольный дом. «В театре задник важнее, чем актер», — писал когда-то Бродский и, возможно, имел в виду нечто похожее. Задник, куб, кадр, ячейка, блок — похоже, самого факта отграниченности достаточно, чтобы возникла своего рода «нулевая степень театра», основа поэтики театра как такового, как особого пространства внутри пространства, где все существует со сдвигом и может произойти то, чего в обычном мире не бывает.

При этом нельзя сказать, что демонстрируемые интерьеры нейтральны. Наоборот — они будто намеренно работают с коллективной памятью и, не ссылаясь на конкретные образцы, все равно кажутся знакомыми, обобщенно «постсоветскими» (напоминает по методу появившиеся пару лет назад в репертуаре Электротеатра «Парасомнии», в которых Дмитрий Курляндский похожим образом взаимодействовал с советским песенным материалом).

Номер первый («Сильнейшие», голос — Василий Реутов) — равномерно выкрашенный двухцветный бетон, металлическая дверь — мог бы быть отсеком бункера или техническим помещением атомной (допустим) электростанции. Номер второй — шестиугольная плитка на полу, блеклые обои, деревянная резьба на потолке — больничной палатой или комнатой в детдоме. Четвертый — побеленный потолок, зеленые стены, деревянные панели — провинциальной школой или присутственным местом для чиновников средней руки. Третий — самый загадочный из всех: стены и пол покрыты белой кафельной плиткой, поверху протянуты какие-то трубы, на дальней стене распределительный щиток, деталей много, но никаких признаков функциональности. Что это — операционная, душ, раздевалка, кухня, прозекторская, скотобойня, пыточная камера? Неясно, но, в общем, что-то нехорошее.

Давно замечено, что публичные пространства, оставленные обитателями, несут в себе мощный эмоциональный и художественный импульс и для современного зрителя (и современного художника — вспомнить хотя бы Кристофа Марталера) являются примерно тем же, чем были руины средневекового замка для романтиков. Urban exploration, прогулки по заброшенным зданиям и территориям — популярная нынче социальная практика с хорошо ощутимым экзистенциальным подтекстом. Интерьеры «Происшествий» при этом трудно осознаваемым путем транслируют через экран именно наши, родные, местные коннотации (усилием воли не упоминаем здесь «Эстетику ∗∗∗ней») — и эффект от этого только усиливается. Россия, как известно, сама по себе есть один большой арт-объект.

По внезапной ассоциации вспоминается Half-Life-2 — первая игра, в которой постапокалипсис разворачивается в крайне достоверно выглядящих восточноевропейских декорациях (для аутентичности к разработке проекта привлекали болгарского арт-директора). И в самом деле: наши четыре комнаты «Происшествий» похожи на локации воображаемой компьютерной игры, не населенной пока никакими персонажами. Более того, опустошение нарастает со временем: в первых двух сериях в кадре можно было увидеть сейф или металлическую кровать — но две последующие полностью очищены от всего, что не является комнатой как таковой.

При этом — важное отличие от типичных сталкерских заброшек в жизни или в играх — интерьеры «Происшествий» идеально чистые. Нет никаких обломков, веток, пыли или мусора. Впечатление необитаемости сохраняется, но резонировать начинают совсем другие смысловые обертоны: мы имеем дело не с поэтикой разрушения, а, напротив, с манифестацией некоей изначальной нерушимости. Сквозь физическую чистоту обстановки начинает проглядывать концептуальная чистота платоновских идей. Перед нами не просто интерьер, а, так сказать, первообраз комнаты. Архетип. Вещь как пространство, вне коего вещи нет.

«Происшествия». Эпизод 3 — «Машина»© БДТ им. Товстоногова

«Происшествия». Эпизод 3 — «Машина»© БДТ им. Товстоногова70 лет назад Джон Кейдж впервые прочитал для друзей «Лекцию о ничто», в которой показал, что упорядоченная во времени речь сама по себе может быть музыкой.

Сегодня вечером я слушаю голоса артистов БДТ, читающих короткие, кафкианские по атмосфере рассказы Томаса Бернхарда. Ритм речи спокойный и естественный; единственное, что его нарушает, — непредсказуемые и не везде обусловленные синтаксисом паузы, хорошо знакомые по театральным работам Евгении Сафоновой. Внутри текста появляются живущие по собственным законам отрезки тишины. Между словами обнажаются щели, из которых сквозит некий иррациональный холодок, добавляющий акту говорения пару уровней прямого перлокутивного воздействия. «Дело не в том, чтобы убрать со сцены разговорную речь, а в том, чтобы сообщить словам примерно то значение, какое они имеют в сновидениях» (Антонен Арто, «Театр и его двойник»).

С течением времени у пауз обнаруживается еще одна функция — они становятся как бы контактными разъемами, через которые речь подключается к общему силовому полю здешнего синтеза искусств. Закон, организующий этот синтез, можно, пользуясь физической терминологией, назвать «принципом дополнительности». Нигде нет попыток обрушить на голову зрителя весь выразительный арсенал сразу. Отдельные компоненты Gesamtkunstwerk регулярно координируются между собой, но сцеплены они мягко и, скорее, по очереди уступают друг другу первенство. Не усиливающий резонанс, а изящная комплементарность, тонкие материи.

Между словами обнажаются щели, из которых сквозит некий иррациональный холодок, добавляющий акту говорения пару уровней прямого перлокутивного воздействия.

В «Машине», третьем эпизоде «Происшествий», Александра Магелатова и Евгения Сафонова выстраивают такую прихотливую интонационную партитуру, что начинает казаться, что голос актрисы подвергается частотной обработке, из-за которой на акустическую поверхность местами выступают его высокие свистящие призвуки (иногда они даже готовы собраться в короткий квазимелодический отрезок), — но нет, никакой обработки, этого эффекта Магелатова и Сафонова добиваются чисто акустическими средствами. Параллельно мы слышим, как в разных регистрах заводятся микрофоны, что-то шипит и электрически потрескивает, — акустическая картина в целом балансирует между эмбиентом и саундскейпом, и хрипящий рассказчик оказывается не столько дистанцирован от фонового саунд-дизайна, сколько включен в него как один из слоев.

В четвертом эпизоде, «Таможеннике», визги тормозов и звуки то ли взрыва, то ли столкновения идеально точно встроены Владимиром Ранневым в речевые лакуны — или наоборот: речь Алексея Фурманова вынуждена предоставить им место и должна отыскать внутри себя возможности для остановок. За полминуты до конца резкий обрыв звучащего и в особенности его последующее восстановление сделаны по чисто музыкальным законам — перекинуть звуковую арку к началу номера оказывается важнее, чем срочно продолжить прерванную историю.

Некоторые взаимодействия внутри роликов и вовсе существуют независимо от текста. Второй эпизод сериала, «Почтальон» (в нем звучит голос самой Евгении Сафоновой), связывает между собой музыку и свет: в те моменты, когда аудиотекстура смещается в нижний регистр и прилетают электронные птички, комната затемняется и освещение акцентирует потолок. Так происходит несколько раз. В «Машине» упомянутый электрический треск сначала существует сам по себе, но вскоре становится следствием (или, напротив, причиной?) мерцания лампочек под потолком. В «Таможеннике» скупой на сюрпризы видеоряд компенсируется разнообразием событий в саундтреке.

Четыре уже вышедшие серии «Происшествий» оказываются своеобразными «вариациями на метод» — вроде бы один и тот же набор компонентов демонстрирует способность все время пересобираться по-новому. Авторы будто каждый раз компилируют целое с другими настройками, выводят на первый план то одни, то другие элементы и с явным удовольствием, так сказать, «играют шрифтами». Своим потенциалом постоянного обновления их проект напоминает то ли некоторые кинетические скульптуры, то ли музыку радикального минимализма — сочетание строго заданных внешних правил и постоянной внутренней изменчивости.

«Происшествия». Эпизод 4 — «Таможенник»© БДТ им. Товстоногова

«Происшествия». Эпизод 4 — «Таможенник»© БДТ им. Товстоногова40 лет назад Жерар Гризе придумал для своей музыки, которая исследовала границы континуума звуков и пороги восприятия, термин «лиминальная».

Сегодня я всматриваюсь в виртуальные интерьеры, чтобы найти в их структуре примеры этого же лиминального подхода, мышления пограничными ситуациями. Чего больше в аудиотеатре — аудио или театра? Что важнее — звук или текст? Можно ли устойчиво существовать между категориями, на пересечении того и другого?

Я пересматриваю эпизоды «Происшествий» и понимаю, что не без труда вспоминаю детали истории (машина? колбаса? кому-то отрезали голову? или это из Уайльда?), но хорошо помню хриплый шепот актрисы Магелатовой, которая ее рассказывала. Томас Бернхард, с которого все началось, тонет в этом шепоте. Чтобы следить за нитью повествования, приходится прилагать специальные усилия — при том что если этого не сделать, впечатление все равно остается сильным и художественный эффект возникает крайне отчетливый. Рельеф и фон меняются местами. Загадка: что за жанр, в котором слова вроде бы есть, но основное действие идет мимо них и игнорирует значения этих слов? Ответ: песня! (У кого-то «в камне», а у нас, видимо, «в комнате».) Любая хорошая песня именно так и устроена, она трансгрессирует текст. Композитор Раннев, режиссер Сафонова и медиахудожники Михаил Иванов и Павел Гордеев сочинили, в сущности, радиохиты — просто не для всякого радио.

Если это сериал, то в роли персонажей оказываются свет, звук, ракурс, тембр и другие элементы языка.

Другая важная граница проходит через вещественность, материальное качество изображения. Понять, что именно нам показывают — рендер или съемки реального интерьера с последующей обработкой, — до конца не получается, и от этого почему-то слегка не по себе. Трудно сказать, применима ли здесь концепция uncanny valley, — но она, по крайней мере, верно прогнозирует дискомфорт наблюдателя, который в случае этих комнат сомнений не вызывает. Картинка выглядит откровенно неуютно (характерно, кстати, что среди четырех интерьеров нет ни одного домашнего). Вдобавок авторы понемногу эксплуатируют приемы хоррора. За окном темнеет, лампы мерцают, свет фонарика дрожит, по стене из дыры в дыру методично движется нечто червеобразное, зрение искажают артефакты, голос слышен будто из ниоткуда, в кромешной мгле единственный яркий пиксель (метафорически связанный через глазок радиоточки с героем рассказа) светится, а потом гаснет etc. В концовке третьего номера трудно избавиться от мысли, что из-за угла вот-вот выйдет Слендермен и всех скушает. Адепты фэншуй комнаты с подобной атмосферой на всякий случай сжигали бы, наверное, вместе с монитором. Им рекомендуется проявить особую осторожность в употреблении «Происшествий», а вот остальные могут не волноваться.

Совсем особый род перехода границы мы встречаем в «Машине», где угол обзора, который задается изначально и до этого неизменно был стабилен, неожиданно начинает смещаться в стороны. Все четыре эпизода «Происшествий» оперируют тщательно выстроенной строгой композицией с подчеркнутой прямой перспективой. Но строгость предполагает статику, а перспектива обычно служит задаче воссоздания 3D в двухмерном пространстве. Поэтому момент, когда камера впервые куда-то движется, ощущается как едва ли не откровение, как прорыв в новое измерение, «Сотворение Адама», увиденное сбоку, глазами Вседержителя, — да по сути это так и есть.

Время в «Происшествиях» течет медленно и артикулируется как сюрреалистическая, сновидческая реальность. Сквозным сюжетом практически всех номеров оказываются неспешные изменения в светотеневой моделировке, которые исподволь накапливаются и становятся заметными только по достижении некоторого порога. Происходящее с комнатами можно было бы описать как разновидность импрессионизма — акцент явно делается не на объекте как таковом, а на постепенных переменах его внешнего облика. Звучащие саундтреки Владимира Раннева тоже во многом опираются на «медленный» материал — преобладают дроны, пульсации, паттерны, диффузные инструментальные или электронные переливы, регулярный бит подключается единственный раз с середины четвертого номера.

Принцип экономии, неторопливого развертывания доступных средств, оказывается свойством также и проекта в целом. Если это сериал, то в роли персонажей оказываются свет, звук, ракурс, тембр и другие элементы языка. Раскрывать персонажа сразу во всей глубине, разумеется, не принято — поэтому набор используемых приемов расширяется не спеша, мелкими шагами от эпизода к эпизоду. «Происшествия» обладают своеобразной фрактальностью: микропроцессам, которые формируют структуру каждой части, на следующем уровне отвечают тонкие различия в выразительных акцентах между отдельными выпусками. Даже если ограничиться только работой с текстом и голосом (интонация, окраска, ритм etc.), можно было бы легко назвать множество идей, не использованных пока ни в одном из эпизодов. Но избыточность этому формату явно противопоказана, спешить некуда, и, если сериал будет продолжен, для всего наступит подходящий момент. Нам же остается надеяться, что digital-платформа БДТ задумана и осуществится вдолгую: «Происшествия» обязательно должны быть продлены на второй сезон.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202447196 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202444978 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202447314 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202452423 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202452755 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202454990 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202455903 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202461616 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202460785 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202450716 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials