Молодая Россия

Молодая РоссияВолок

«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова

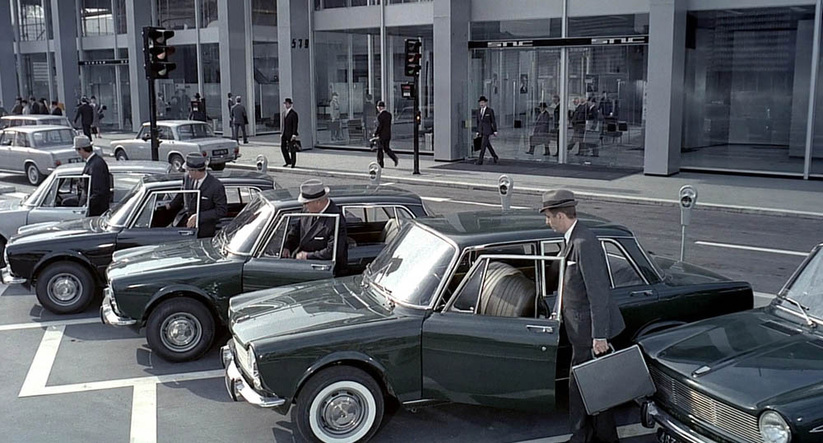

21 декабря 20212241 Кадр из фильма «Время развлечений»

Кадр из фильма «Время развлечений»15 и 16 октября в петербургской «Родине» пройдут два показа серии «Отражения» (ее курируют наши коллеги из журнала «Сеанс»). Темой парных сеансов на этот раз станет архитектурная утопия — тоталитарная эклектика в «Новой Москве» Медведкина и монотонный модернизм «Времени развлечений» Тати (при разном отношении авторов к НТР оба фильма активно пользовались ее достижениями: Медведкин использовал новаторские комбинированные съемки, Тати — 70-миллиметровую пленку и шестиканальный звук). О мутациях архитектурных стилей (а также об их темпоральности) у Медведкина и Тати рассказывает Кирил Асс.

В 1938 году фильм Александра Медведкина «Новая Москва» положен на полку. В газетах он разгромлен — но советские газеты пишут, как правило, совсем не о том, что послужило причиной запрета кинофильма или книги. Однако их обиду можно понять: новая Москва оказывается второстепенным персонажем — хотя и заявлена главным героем.

Фильм застает столицу Советской России в момент ее превращения в другой город. Этот город, как говорит персонаж фильма, — «памятник нашей эпохи». Эта эпоха занята спешным стиранием всяких следов прошлого, перестановкой, перетасовкой его остатков, которых в идеале, как мы увидим в конце фильма, не должно быть видно, вовсе не должно быть. Приходит новое время, оно же — последнее, завершение истории. Памятники этого времени могли бы стать возможными, если бы оказались в отличающемся окружении. Но окружение, как показывает Медведкин на демонстрации «живой модели» новой Москвы, едино с памятниками, оно и есть памятник и таким образом не имеет предметов для сравнения, памятник — это вообще все, что строят большевики. Снятое на пленку будущее — это уже практически настоящее и законченное. Комический герой художник Федя — единственный, кто реагирует на ток времени, на истечение и завершение времени — после конца которого ему уже нечего будет писать.

Архитектура новой Москвы неожиданно близка к метафизическим пейзажам де Кирико — и не только своей условной классицистичностью, но и пустынностью. Механически движущийся транспорт и такое же механическое движение демонстраций ничуть не нарушают эту пустынность. Тридцать лет спустя Михаил Рогинский прекрасно показал равенство между пустотой и толпами советской повседневности — они одинаково бесчеловечны в своей нерасчленимости. Герои Медведкина лишь ненадолго выскальзывают из вязкой толпы, к которой принадлежат, и маски карнавала только подчеркивают эту их принадлежность. Даже небольшие компании, оказывающиеся в кадре, немедленно превращаются в единый организм, дышащий, говорящий, поющий и двигающийся массой. В толпе смешны индивидуумы. Их страх перед новым, перед концом истории смешон. Мысль о повороте истории назад вызывает хохот — неправдоподобием такого поворота. Уничтожение вызывает взрыв радости, как это хорошо показал В. Паперный. Смеется толпа. Толпа зрителей тоже смеется.

Архитектура новой Москвы Медведкина абстрактна, идеальна и недостижимо далека. Ее можно увидеть только на общем плане, контакт с ней исключительно визуален. Неудивительно, что и профессионально герои имеют дело с визуальными репрезентациями: с живописью и диорамой. Вблизи же в новом мире для персонажей ничего нового нет. Прикосновение к нему — редкость, но когда оно происходит, то довольно незаметно. И герои, и толпа чувствуют себя в новой архитектуре так же естественно, как в избе, в вагоне, в поле или в парке. Даже такие технические новинки, как метро и эскалатор, становятся естественной средой обитания персонажей через считанные минуты. Эти люди готовы для новой жизни. И когда протагонист возвращается на свою стройку, то это уже не болото, а проекция Нового в тайгу. Такой же проекцией оказывается и прилетевшая на самолете любовь героя.

Классицизирующий язык новой Москвы обращен в вечность. Формализм, эта последняя стадия архитектурной истории, уже преодолен, выбор идеальной архитектуры состоялся, иной не будет. Под смех толпы, которой может и не быть, старое время заканчивается, и начинается неподвижность вечности.

Кадр из фильма «Новая Москва»

Кадр из фильма «Новая Москва»У Тати все ровно наоборот. Месье Юло совершенно индивидуален в новом городе. Вообще каждый герой здесь движется по собственной траектории и с собственным звуком — и смешны, наоборот, те, кто по доброй воле выполняет синхронные движения, смешна толпа, смешны группы. Барбара, постоянно выпадающая из стада туристов, перестает быть смешной: она, может быть, и неловко, но стремится к самости.

Персонажи у Тати постоянно контактируют с архитектурой и дизайном: кресла сипят, стекла бьют по носу, линолеум приклеивается к ногам, лампочки мигают, блюда не пролезают в проемы. Международный модернизм доведен до комической крайности, это Хильберзаймер, помноженный на Миса ван дер Роэ, он повторяется по всему миру, предъявленному на плакатах в турбюро.

Но новый мир Тати не приспособлен к постоянству: приборы работают не так, как надо, свет гаснет, не дождавшись ухода гостя, зеркальные двери заводят в тупик. В ресторане Royal Garden это доходит до абсурда: только что построенный интерьер бунтует против своего существования и рассыпается на глазах. Надежность нового мира все время ставится под сомнение — и персонажи, непрерывно допускающие детские ошибки в этой новизне, при всей своей органической хрупкости выглядят куда вернее.

Этот новый мир тоже лишен памяти, как и Москва Медведкина, — но не потому, что время кончилось, а потому, что он не способен помнить, в отличие от людей. Почти все голоса во «Времени развлечений» вспоминают и напоминают — о сложенном чемодане, о прошлых поездках, о службе в армии, о предыдущих встречах, даже спины запоминают рисунок спинок стульев. И в подарок Барбаре месье Юло преподносит souvenir, напоминание.

Но кресла, возвращаясь в исходную форму, забывают о присутствии людей. Комнаты, этажи, дома неразличимы. Все неразличимое смешно, потому что унификация, доведенная до своего логического предела, комична, как все чрезмерное. Одинаковые вещи — залог путаницы. Это комедия ошибок, где вместо людей путаются вещи — поручень в автобусе оказывается торшером, международная выставка заменяет офис, а рыбу на блюде приправляет каждый официант. Повсюду одна и та же мебель.

Тем не менее смех у Тати не уничижителен, он исходит не от экрана, а от зрителя, он ироничен — ведь пришедшее странное время не победило, оно не обладает правами на память, в конце концов, его порождения лишены индивидуальности, поэтому оно не может быть опасным, оно не тотально, а локально, как подсказывают отражения старого Парижа в стеклах дверей. Новая архитектура не способна отнять память и стать памятником, потому что у нее нет для этого инструментов, в особенности инструментов подавления. Память и постоянство принадлежат людям, армейский друг Юло так и остался хвастуном, а сам Юло непринужденно противостоит новому миру, лишь немного удивляясь и оставаясь самим собой.

Архитектурные языки в мирах Тати и Медведкина обменялись присущими им политическими порядками. Тотальность модернизма превратилась в стиль жизни для мещан, лишь слегка корректирующий повседневность людей, которые сохраняют индивидуальность настолько, насколько они желают себе это позволить. У Медведкина обитатели метафизических городских ландшафтов, составленных из обманчиво разнообразных построек тоталитарной эклектики, стали единой массой, действующей по единым правилам. Его герои — всего лишь образцовые маски, живущие без памяти в мире после конца времени.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Молодая Россия

Молодая Россия«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова

21 декабря 20212241 Литература

ЛитератураАлександр Чанцев о книге Франсуа Досса «Жиль Делез и Феликс Гваттари. Перекрестная биография»

21 декабря 2021587 She is an expert

She is an expert Искусство

Искусство Искусство

Искусство Литература

ЛитератураО тексте на последней странице записной книжки Константина Вагинова: хроника расследования

20 декабря 2021315 She is an expert

She is an expertАня Любимова об инвалидности и российском художественном образовании — в рубрике Алены Лёвиной

17 декабря 2021357 Искусство

Искусство Литература

Литература She is an expert

She is an expertШахматистки Алина Бивол и Жанна Лажевская отвечают на вопросы шахматного клуба «Ферзинизм»

16 декабря 20211065 Литература

ЛитератураПострочный комментарий Владимира Орлова к стихотворению Иосифа Бродского «На смерть друга»

16 декабря 20211537 Современная музыка

Современная музыкаЛидер «Сансары», заслуженной екатеринбургской рок-группы, о новом альбоме «Станция “Отдых”», трибьют-проекте Мандельштаму и важности кухонных разговоров

16 декабря 20218860