В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426626 Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

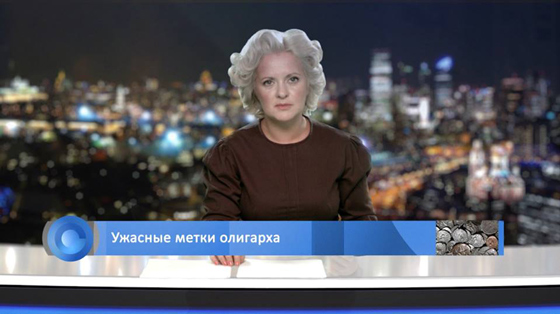

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального киноРоссийская премьера «Проруби», в высшей степени поэтического фильма, реконструирующего в кино уходящую натуру оголтелого российского ТВ, недавно прошла на «Кинотавре» (подробнее о фильме можно прочесть здесь). Василий Корецкий расспросил Андрея Сильвестрова о том, как выйти из телеэфира и войти в вечность.

— Как театральная постановка перенеслась в кино?

— Так мы и создавали этот проект изначально для кино. Была идея сделать фильм в стихах, именно с Андреем Родионовым и Катей (Троепольской. — Ред.). Я им предложил заняться этим проектом, и мы стали вместе придумывать форму. Сразу было понятно, что в фильме не будет сплошной сюжетной линии, что это будет, скорее, фресковая история. Что мы работаем с обратной перспективой, когда все как бы находится на одной плоскости.

Фильм делался с малым количеством денег, а потому долго и трудно. Особенно тяжело дался постпродакшен. Форма у нас достаточно новаторская, придется с этим согласиться, и мне было совершенно непонятно, как с ней обращаться. Это первый случай в моей практике, когда один неточный шаг — и вся картина разваливается. Пока не встала вся графика, пока монтажный ритм не сошелся так, как я его вижу, фильм не получался — и он не складывался почти год. Не вставали кирпичики! У «Проруби» и правда трудная ритмика, распространенное мнение зрителей после первого просмотра примерно такое: фильм поделен на две части, комическую и лирическую, и лирическая проигрывает. Действительно, часть, в которой начинается погружение героя в прорубь ада, лишена юмора. То есть юмор, конечно, там есть, но... Знаете, это вообще тяжелое испытание для зрителя, когда ему по ходу произведения меняют ракурс восприятия.

И еще удивительно в этом фильме то, что он работает только в кино. Когда вы смотрите на малом экране, вы не ассоциируете себя с тем человеком, который сидит у телевизора. А в кино ты просто вдавливаешься в этот образ!

— Вернемся к постановке…

— Да. Фактически фильм был почти закончен еще год назад, а дальше была длинная сборка. Ну мы и решили: есть хорошая история, так давайте поставим ее в театре, покатаем чуть-чуть. И действительно: у нас получился очень легкий и смешной спектакль, гораздо более смешной, чем фильм. Но, к сожалению, реальность независимого театра так же печальна, как и реальность независимого кино. То есть при полной продаже билетов мы оказывались в убытке, потому что использовали телевизионные технологии; по сути, в спектакле мы имитировали прямой эфир.

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино— А почему после таких радикальных работ, как «Бирмингемские орнаменты», вы повернулись лицом к зрителю?

— Ну черт его знает… возраст, наверное. Но вообще-то это взаимное движение. Я помню реакцию российской прессы, когда нас позвали в программу «Горизонты» в Венеции; это был 2011 год. Заголовки вроде «В Венеции показали инсталляцию» или канал ТВЦ, который бодро отрапортовал: «В Венеции с большим успехом…» Это был предел рефлексии, на которую была способна критика. Реакция западной прессы была похожей. Когда мы показывали вторую часть в Риме, кто-то уже пытался рассказать, о чем кино. А сейчас критики уже прочитывают аллюзии и шаржи на совриск в «Проруби».

Вот отборщики «Кинотавра» говорят, что «Прорубь» — это современное искусство, но мне это немножко смешно слышать. По-моему, это кино-кино. Ну да, новаторское немного по форме, но с точки зрения содержания фильм у нас простой, народный. И еще раз хочу сказать спасибо людям, составлявшим программу фестивальных показов, за то, что они поставили «Прорубь» между «Теснотой» и «Нелюбовью», что подчеркивает настоящее канское происхождение нашего фильма (Сильвестров проводит ежегодный фестиваль экспериментального кино в сибирском Канске. — Ред.).

— Производственный цикл длиною в год — это же катастрофа для фильма, который снят как рефлексия о стремительно меняющейся медиареальности. Все успевает мгновенно устареть: темы, мемы, интонации. Но ведь любому художнику хочется войти в вечность; у вас есть рецепт?

— Хороший вопрос — про время. Мы за это время перешли в разряд анекдота и истории, и слава богу. Знаете, наш фильм устарел еще до того, как мы начали его снимать, уже ко времени первой читки пьесы. Ведь текст был написан до Крыма, а читка произошла сразу после. Но таково свойство выдающихся текстов, в отличие от кино, которое есть искусство простое, «чиповое», — со временем в них появляется новая актуальность. Салтыков-Щедрин или «Горе от ума» — все это ведь тоже было на злобу дня. Но в российской реальности ничего не меняется, все время примерно одна и та же херня. Беднее, богаче, больше людей убивают, меньше — само состояние вещества одинаково. События последних лет в России я переживаю как глубокую психологическую травму, связанную с разрывом отношений с огромным количеством близких людей. В основном с теми, кто связан с телевидением, на котором я тоже много работал. До 2014 года я зарабатывал на телике, потом посчитал, что заниматься этим стыдно. После Крыма телевидение стало мощнейшим оружием российского государства в войне против российского государства. Прямо планомерно херачат бомбами сами по себе. Поэтому я считаю, что те люди, которые работают на государственных (а других нет) телеканалах, — это просто какие-то террористы-убийцы.

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального киноВся эта история — про раздвоенность личности, приводящую к агрессии. Конфликт снимается там, вовне, в эфире. Эскалация эмоций, которую мы видим в передачах Киселева, к примеру, — это не симуляция, в другом режиме просто нельзя выжить в эфире. И это все в конечном счете атрофирует и власть — эта позиция «все козлы, вы врете, мы врем, правды нет». Это тот самый «кризис постмодернизма», который стал общим местом (цитата из текста пьесы. — Ред.). Все бандиты вдруг стали постмодернистами. А во всем виноват Тарантино, вы знаете? Ведь что случилось с российским кинематографом? Никита Михалков снял хороший фильм «Утомленные солнцем», поехал в Канны — а золото дали Тарантино. Он изумился, стал спрашивать: что, мол, это такое — постмодернисты? И вот к Никите Сергеичу на совещание пришли постмодернисты. Знаю их поименно. Михалков еще почитал Ильина и снял «Утомленные солнцем — 2», гениальный фильм. А потом пошел и всей власти рассказал, что сейчас надо быть постмодернистом. Снес им всем бошку. В результате Тарантино, проникнув вирусом в Михалкова, заразил всю российскую власть этой херней. И вот мы в ней живем.

Так что в каком-то смысле фильм «Прорубь» был попыткой разрушить в себе медиареальность, избавиться от нее. В фильме есть терапевтический элемент. Вот ты работаешь над спектаклем, потом над фильмом, а потом включаешь новости и понимаешь, что там все, во-первых, говорят стихами, во-вторых — бред. И мы поборемся за то, чтобы максимальное количество людей прошло прорубь-терапию.

А если вернуться к вопросу о попадании в вечность… работайте с гениями! Вот Андрей Родионов, Юра Лейдерман (соавтор «Бирмингемских орнаментов»). Стоишь рядом с ними и тоже чувствуешь себя при деле.

— Ну а в чем терапевтический эффект? Российское ТВ — это же чистый экстрим, но невозможно снять пародию на крайность, она ничем не будет отличаться от объекта пародии. Разве что щуку говорящую в кадр пустить — да и то, мне кажется, такое вполне возможно на каком-нибудь НТВ…

— Но фильм производит важный сдвиг — и этот сдвиг обусловлен гениальностью поэтического текста; моя режиссерская удача — в том, что зритель иногда забывает, что это поэзия, в том, что мы сделали поэтическое безусловным. И вы правы насчет невозможности пародии — это же вербатим, пьеса составлена из реальных текстов, циркулирующих в медиасреде, от телешоу до форумов любителей ЗОЖа.

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино— Кстати, о ЗОЖе. Сколько вы сейчас, после опыта подводных съемок в «Проруби», можете пробыть под водой?

— Чуть больше минуты. А в общей сложности мы простояли в воде 15 часов. Такая сцена должна сниматься минимум три дня, даже неделю. Мы сняли ее за один день, и первыми сдались профессионалы, девушки-пловчихи из Федерации синхронного плавания.

— Как выбирали скорость замедления в тех сценах, где мы видим зрителей, зачарованных телеэкраном?

— Это вопрос к операторам, я уже не очень помню. Были долгие пробы камеры и оптики, это был большой путь, мы долго искали, как делать эти сцены. Была даже идея снимать все в 3D, чтобы все это было таким погружением. Но в результате остановились на плоскости, выбрали камеру Panavision, одну из самых изобразительно совершенных камер, на нее Тарантино снимал последний фильм. Была еще большая проблема в совмещении — у нас же зрители в рапиде, а новости в телевизоре в обычной скорости.

— На пресс-конференции вы говорили, что эти интермедии сняты с оглядкой на Вермеера, на картинах которого единственный источник освещения становится метафорой божественного света, выявляющего истину в мире, — у вас он льется с телеэкрана. Насколько вы старались быть точными в этой имитации? Все-таки световое решение старой живописи очень сложно воспроизвести в кино с помощью реальных источников света, на это, например, постоянно жалуется Сокуров.

— Да, у живописи гораздо больше возможностей для работы со светом. Художник, в отличие от оператора, имеет возможность мухлевать, поставить освещение так, как в реальности никогда не будет. И это дает возможность чуда. Ведь чего мы ждем от искусства? Мы ждем чуда. Вообще в живописи всегда очень важно, где художник располагает источник освещения. Если это иконопись и обратная перспектива, то источником света становится сама икона. А у нас свет исходит из телевизора. Я говорил про Вермеера, но он не самый любимый мой художник, я больше люблю Рембрандта. Но у Вермеера есть определенная ватность, которая очень подходила и нашей ситуации. Что касается Сокурова, то в самом начале фильма у нас есть сцена, снятая с крана, подражание Брейгелю — и это своеобразный оммаж Александру Николаевичу, который нежно любит этого художника.

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино

Кадр из фильма «Прорубь»© Лига экспериментального кино— В начале нашего разговора вы довольно пренебрежительно высказались о кино, поставив его визуальность гораздо ниже текста. Но разве кино не является для нас сегодня источником истины о мире (хотя для многих наших соотечественников такую роль играет ТВ)? Разве глаз камеры не видит лучше человеческого, как говорил Вертов?

— У Максимилиана Волошина была прекрасная статья про импрессионистов, в которой он писал о том, что импрессионисты изменили сетчатку глаза человека. Наш взгляд изменился, мы стали замечать в реальности нечто другое. То есть наш взгляд нестабилен. Но кино тоже нестабильно! Оно безжалостно трансформировалось с появлением цифры. Надо понимать, что сейчас это совсем другое искусство.

Ведь кино — это искусство сделать условное безусловным. Вот цифра это делает по-другому. Она — другой механизм, которому необходим другой тип искренности. Вот мы вчера смотрели великий, ну, хороший фильм («Теснота» Кантемира Балагова. — Ред.), я им искренне восхищаюсь. Но он безжалостно устарел.

— Но ведь именно цифра позволяет Балагову работать с тонкими настройками оптики. Его намеренно как бы провинциальная, грязная в своей предельной резкости картинка невозможно на пленке с ее отстраняющим размытием, мерцанием кристаллов нитрата серебра.

— Работа с пленкой — это работа непосредственно со светом. Это повышенная ответственность в работе с кадром. А в цифре нет никакой ответственности. Цифра — вовсе не документальность. Наоборот, это виртуальная реальность, с которой можно делать что угодно. А чем плоха виртуальность? Там нет смерти. А раз нет смерти, то нет и жизни. Мой друг Олег Мавроматти как раз снимает фильмы про это — гораздо более передовые, чем наш.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426626 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424917 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427771 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433667 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434224 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436784 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437508 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443092 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442724 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438463 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials