Искусство

ИскусствоВоображать технологически

Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217358 Юрий Лотман

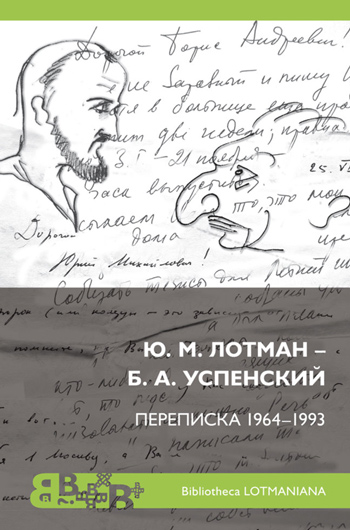

Юрий ЛотманНедавно в Таллинском университете вышло второе, дополненное, издание переписки Юрия Михайловича Лотмана и Бориса Андреевича Успенского. Редактор этой книги Михаил Трунин поговорил с Борисом Успенским и Михаилом Лотманом, сыном Ю.М., профессором Таллинского университета, о наследии Тартуско-московской школы и научном быте 1970—1980-х годов.

Михаил Трунин: Борис Андреевич, вы когда-то сказали: «Тартуско-московская школа — это путь». Как вы можете это прокомментировать?

Борис Успенский: По всей видимости, я имел в виду, что это не нечто, вылившееся в законченную теорию, а то, что инспирирует подход. Была ли какая-то догматика у Тартуско-московской школы? Да, стремление к точности — но только стремление, а стремление — это и есть путь.

Михаил Лотман: То есть, как говорил Гумбольдт, не ἔργον, а ἐνέργεια.

Успенский: Я вообще подозреваю, что то же можно сказать о русских формалистах: что-то сказано, что-то нет, но главное, что открыты какие-то дальнейшие возможности.

Трунин: Но при этом работы русских формалистов называют «русской теорией».

Успенский: Просто другой нет — в литературоведении.

Трунин: А кого из тартусцев в Москве считали частью Тартуско-московской школы кроме Ю.М. Лотмана? З.Г. Минц, И.А. Чернова, Б.М. Гаспарова, кого-то еще?

Лотман: Знаете, это вопрос издалека. В то время это вообще не было релевантно.

Успенский: Абсолютно, поэтому трудно сказать кого. Борис Михайлович Гаспаров относительно поздно пришел (хотя, конечно, он влился в это направление), Зара Григорьевна Минц, разумеется, была частью этой школы, но она тоже каким-то боком принадлежала, потому что основные интересы у нее были другие. Игорь Чернов, конечно, но он потом отошел — много обещал, но не оправдал надежд.

Трунин: А был ли Пирс для ваших семиотических штудий так же важен, как и Соссюр?

Успенский: По-моему, интерес к Пирсу ограничивался элементарными вещами — знак как индекс, как символ и как икона. Это знали, но интереса большого это не вызывало.

Лотман: Смотря у кого. В конце 1960-х Март Реммель сделал доклад о Пирсе на семинаре тартуской кафедры русской литературы. Если говорить о москвичах, то вот Е.В. Падучева знала Пирса.

Успенский: Да, знала, конечно, да и я пытался прочесть его. Но Елена Викторовна Падучева поверила в сочетание «математическая лингвистика», долго занималась математикой — с тем, чтобы потом отказаться от этого. А Пирса мы, конечно, читали, но там понять не все можно, потому что нет окончательного текста. То, что он написал, очень туманно, он не издал ничего, это все записки для себя.

Лотман: Ну, во-первых, все же есть какое-то количество работ, которые он опубликовал. Во-вторых, Пирс был значительным философом, хотя и не вмещающимся в рамки какой-либо школы: у нас он считается (и не без оснований) прагматиком, но американцы его полноценным прагматиком (таким, как Джеймс или Дьюи) не признают.

Трунин: То есть Соссюр был всегда важнее?

Лотман: Для Тарту? Несравнимо важнее.

Успенский: Надо иметь в виду, что основная часть участников были лингвистами, а они, конечно, все читали Соссюра.

Трунин: А насколько были важны контакты с зарубежными коллегами?

Успенский: Очень важны.

Трунин: А с какими в первую очередь — с центральноевропейскими, западноевропейскими, американскими?

Успенский: С разными. Если вы имеете в виду контакты как обмены мыслями, то по условиям того времени это не было частым явлением. Но зарубежные коллеги были нашими основными читателями. Как-то сравнительно быстро наши работы получили резонанс, многие были переведены, и это было очень для нас важно. Я бы назвал, например, Энн Шукман, Карла Эймермахера — я не могу сказать, что он был близок нам по каким-то своим идеям (потом он организовал Институт Лотмана в Бохумском университете), и публикации его мне, например, не близки. Но интерес он проявлял и много делал, переводил.

Михаил Лотман и Борис Успенский© Tallinna Ülikool

Михаил Лотман и Борис Успенский© Tallinna Ülikool Лотман: Я думаю, что были важны контакты с польскими коллегами.

Успенский: Да, очень.

Лотман: И там все-таки происходил некоторый обмен мыслями.

Успенский: И уж если говорить об иностранных коллегах, то важно назвать Р.О. Якобсона — вот он наши работы читал и ценил, очень заинтересованно к ним относился (мы-то все знали его публикации и учились по ним). Когда он приехал в Тарту, то выступал по каждому докладу, сидел на заседаниях с утра до вечера. (Ну то есть все мы сидели, конечно, но он все-таки был пожилой человек.)

Лотман: А вот, кстати, Якобсон был пирсианец. Он в конце решительно порвал с Соссюром.

Успенский: С Соссюром он порвал, потому что, по-моему, неправильно его понял. А что касается ссылок на Пирса, которого он действительно восхвалял, то, мне кажется, это объясняется его ролью американского профессора.

Лотман: Но в то время в Америке Пирс совершенно не был культовой фигурой. Тогда Каллер писал о Соссюре, чуть позже Деррида приехал на гребне этой моды на европейский структурализм. А интерес Якобсона к Пирсу в данном случае возник во многом под влиянием европейского структурализма и Тартуско-московской школы — этой был такой «наш ответ Чемберлену».

Успенский: Может быть, да. Но когда он возник?

Лотман: Когда возникло Пирсовское общество?

Успенский: Мне кажется, в конце 1960-х годов [1].

Лотман: Да, а когда возникла Тартуско-московская школа? В середине 1960-х годов.

Успенский: Но при этом вообще Америка мне всегда очень напоминала, а сейчас еще больше напоминает Советский Союз такой своей идеологической концентрацией на чем-то одном. И когда начали хвалить Пирса, он стал примерно тем же, чем у нас академик Лысенко в биологии, или академик Вильямс, или академик Павлов. В Советском Союзе должен был быть главный в каждой науке, вот Марр у нас был в языкознании, потом Виноградов…

Лотман: Но все-таки вы преувеличиваете. В Америке семиотика — это очень маргинальная вещь. И Пирс, который там главный, — он в общем контексте тоже маргинальный.

Успенский: Да, но внутри этого «маргина» вот такая ситуация. Как внутри общей лингвистики был Хомский (но сейчас, может быть, нет).

Трунин: А раз Деррида упомянули, французских постструктуралистов вы не переносили?

Успенский: Да, на дух не переносили. Я помню, кстати, разговор с Юрием Михайловичем как раз о Деррида — он говорит: а вот я не вижу, что Деррида сделал, к чему можно применить все эти рассуждения, это рассуждения для рассуждений.

Лотман: Нет, ну, во-первых, у Деррида кое-что есть, например, его анализ Спинозы.

Успенский: Может быть, я его плохо читал. Но за что я отвечаю, так это за слова Юрия Михайловича, сказанные в приватной обстановке, не для публикации.

Лотман: Был такой американец бельгийского происхождения, друг Деррида и тоже деконструктивист Поль де Ман, так у него хорошие анализы литературы.

Успенский: А у Деррида что-нибудь такое есть?

Лотман: Нет, но Деррида не литературовед, он философ. Но действительно это чтение на любителя. А к чему можно приложить Канта? Вещь в себе!

Успенский: К чему вообще можно приложить философию? Но Кант рассуждает о том, что каждый из нас думает, просто, может быть, не так четко.

Лотман: И Деррида то же самое — он предлагает некоторые способы мышления, а не результаты.

Успенский: Кант предлагает чистый разум, а Деррида грязный.

Лотман: У Деррида еще чище — там, может быть, и разума-то уже нет.

Трунин: А вот если уже пошли по персонажам, то здесь важным еще кажется Бахтин, а также заодно бахтинисты. Как было с ними?

Успенский: Бахтинистов я как-то мало читал, а когда пытался читать, то всегда увязал в рассуждениях. Бахтина я читал и знал относительно хорошо. Когда вышли наши «Тезисы по знаковым системам» в 1962 году (которые проложили мост и к Тарту: после этого приехал Игорь Чернов как посланник, а следом за ним приехал Юрий Михайлович, потому что книжечка попала в Тарту), книгу эту получил и Бахтин, сейчас не помню, кто ему послал. А у меня там были такие эпатажные работы об искусстве.

Лотман: «Искусство как знаковая система».

Успенский: Именно, сейчас мне кажется, что это не звучит эпатажно, а тогда звучало — даже для меня самого. После этого Бахтин выразил желание со мной познакомиться и, независимо от него, Виктор Борисович Шкловский. И я поехал к Бахтину и пошел к Шкловскому, потому что Шкловский жил в Москве, а Бахтин — в Переделкине. И мы с Бахтиным как-то сразу разговорились, естественно, не о моей работе. Там была и Елена Александровна, его жена, она была еще жива и очень живая (у меня получился такой невольный каламбур), очень активная. Я его спрашивал об авторстве книги Волошинова, потому что как раз недавно прочел тогда «Марксизм и философию языка». Он отнекивался, таким басом говорил: «Я не мог написать такую работу с таким названием» — а Елена Александровна тут же говорила: «Ну как же, Мишенька, помнишь, ты же мне диктовал…» В общем, по моим воспоминаниям, он так признался наполовину, то есть я думаю, что там был реальный вклад и Волошинова, но и Бахтин в этом принимал участие. Потом выяснилось из разговора с Еленой Александровной, что книжку о фрейдизме, тоже подписанную Волошиновым, написал Бахтин, а в «Марксизме» в какой-то мере Бахтин участвовал, но участвовал, несомненно, и сам Волошинов. Я помню, какое впечатление на меня произвело издание «Проблем поэтики Достоевского» в 1963 году. Я даже попытался в своей книге «Поэтика композиции» в первой главе, где речь идет об идеологической точке зрения, пересказать то, что я думаю о полифонии, ссылаясь, естественно, на Бахтина, — и получил много ударов от бахтиноведов. И, наверное, правильно, потому что любая модель бахтинского менталитета отличается от оригинала: Бахтина пересказывать очень трудно — он скорее инспирировал, чем давал точные образцы литературоведческого анализа. Но влияние его было очень большим. Я помню, когда было его 75-летие, я работал в Лаборатории вычислительной лингвистики при МГУ, и мы устроили посвященный ему вечер.

Трунин: Да-да, об этом есть в вашей переписке с Ю.М. Лотманом. Там был доклад Вяч. Вс. Иванова, который потом превратился в известную статью, опубликованную в 6-й «Семиотике».

© Tallinna Ülikool

© Tallinna Ülikool Успенский: И Бахтин тогда еще не был таким идолом и кумиром, каким стал потом. Сам он, естественно, на этом семинаре не был — он вообще был не очень мобилен. В это время, хотя я не уверен, он мог быть в Доме инвалидов. Потом он оказался в Москве, знаете как? Вообще, когда я с ним познакомился, он был заведующим кафедрой русской литературы Саранского пединститута, и основной контингент его студентов-заочников — это были офицеры МВД (не КГБ, а именно МВД, там мордовские лагеря), которые, кстати, ему довольно много рассказывали, что происходит. Вот, говорят, у нас папа римский нашелся в лагерях. Как папа римский? А вот сейчас мы его нашли и будем менять на какого-то шпиона. И действительно, говорит Михаил Михайлович, через какое-то время я вижу — на улице оживление, мотоциклы, машины, и в машине сидит такой старичок сморщенный… В общем, это был кардинал Иосиф Слипый, которого обменяли, может быть, на Пауэрса.

Лотман: Нет, на Пауэрса обменяли Абеля.

Успенский: Точно, Абеля. А это не мог быть такой обмен, что вот я тебе даю одного, а ты мне — двоих?

Лотман: Та страна скорее предпочитала получить двоих, а отдать одного! А Слипый был глава церкви, то есть фактически действительно папа.

Успенский: Это сложный вопрос, потому что он приехал в Рим и объявил себя патриархом. И Ватикан не был согласен с этим: какой глава церкви внутри католической церкви?

Лотман: Архиепископ Венеции — патриарх.

Успенский: Да, но почему?

Лотман: По традиции.

Успенский: Именно. Архиепископ Венеции — патриарх Аквилеи, это очень старая кафедра. Епископы Аквилеи издавна именовались патриархами: такова традиция. Но самому себя назначить патриархом нельзя. Кстати, кардинал Слипый в лагере подружился с Н.Н. Покровским, историком, он умер чуть больше двух лет назад. При Хрущеве было первое политическое «дело историков», и Покровский был арестован.

Лотман: Покровский был сторонником норманнской теории?

Успенский: Нет-нет, эти историки знаете чем занимались, страшно сказать — они Маркса читали! Причем Покровский был к тому времени уже преподавателем исторического факультета МГУ. В этой группе был секретарь факультетского бюро комсомола, то есть это были непростые люди, которым, видимо, как это часто бывает в России, кто-то сверху сказал: «Давайте, давайте, ребята, читайте Маркса» — а потом их посадили.

Трунин: Неправильно Маркса читали?

Успенский: Ну, можно и так сказать. Вернее — не то читали у Маркса.

Лотман: Конечно, Маркс вообще сотня томов, а читать надо было определенные отрывочки.

Успенский: Да, и Покровский загремел и сидел вместе с кардиналом Слипым, который, кстати, однажды его спас: в какой-то момент Покровский объявил в лагере голодовку, а потом Слипый — у него были свои католические каналы — принес ему еду хорошую. Покровский был учеником академика М.Н. Тихомирова, у которого было замечательное собрание рукописей. Когда Покровский вышел из лагеря (отсидел он немало — лет пять), он, конечно, не мог устроиться в Москве и работал, как мог, в Суздале, в музее-заповеднике. А потом Тихомиров заключил такую сделку с Сибирским отделением Академии наук: он сказал, что подарит им свое собрание рукописей, если они возьмут на работу Покровского. И он поехал в Новосибирск, там жил, дослужился до академика. Так вот, встречаясь в лагере со Слипым, они, естественно, говорили о рукописях. И Покровский рассказывал о Галицком Евангелии XIV века, которое тоже было в собрании у Тихомирова, говорил, что там есть какие-то маргиналии и что вообще замечательный памятник южнорусский именно… И Слипый задрожал и говорит: «Это моя рукопись, моя рукопись, это у меня большевики изъяли». А как она попала к Тихомирову, я уж не знаю.

Трунин: Но не вернули, конечно.

Успенский: Нет, не вернули.

Лотман: Но и не пропало!

Успенский: Не пропало, оно сейчас должно быть в собрании Тихомирова, которое описал Покровский. Я заговорил обо всем этом в связи с Бахтиным — теперь пора возвращаться к нему. Итак, Бахтин был в Саранске, у него не было ноги (Гачев написал книгу о Бахтине, о том, что он — «треугольник», и, в частности, там была такая фраза, которая мне запомнилась: «И природой оказался усечен»). И каждое лето Бахтин вместе с женой приезжал в Дом писателей под Москвой — то в Переделкино, то в Малеевку, где жил все лето и однажды так и остался, потому что заболел, его поместили в Кремлевскую больницу (почему именно туда, сейчас станет ясно), и он так и не вернулся в Саранск. А потом оттуда его перевели в Дом инвалидов, где скончалась Елена Александровна, он вообще остался один, вот мы тогда с Юрием Михайловичем к нему ездили — не знаю, отражено это в нашей переписке?

Трунин: Да, отражено. Там же проходит сюжет о том, что Юрий Михайлович хотел, чтобы Бахтин в Тарту поселился.

Успенский: Да, это верно. Но потом Бахтин получил московскую прописку и квартиру. И как же это было сделано? В МГУ был семинар В.Н. Турбина, где тоже собирались необахтинисты. И в числе студенток была… забыл сейчас, как ее звали, а фамилия ее была Андропова, то есть дочка Ю.В. Андропова. (Кстати, очень славная девушка, все о ней хорошо говорят.) И она попросила своего папу, чтобы он помог. Он это все сделал, но устроил максимально бюрократически, было очень много каких-то официальных процедур, казалось бы, совсем не обязательных, если Андропов просит… И Бахтин получил возможность купить кооперативную квартиру на улице Усиевича или Красноармейской, там где-то в писательском доме, там и скончался… Возвращаясь к Бахтину как автору, я должен сказать, что почти все, что он написал, меня очень увлекало, но пересказать это адекватно я не всегда мог.

Трунин: А когда в Тарту вышла знаменитая антибахтинская статья М.Л. Гаспарова (в ротапринтном сборнике «Вторичные моделирующие системы» 1979 года), она какой имела резонанс? Вот вы, Борис Андреевич, как на нее среагировали?

Успенский: Да, я вообще-то понял, о чем пишет М.Л. Гаспаров. Мне кажется, что работы Бахтина строгой филологической критикой не могут быть проверены. Это инспирология — фактически вновь не метод, а путь.

Лотман: Кроме того, нужно учитывать, что Гаспаров работал в Институте мировой литературы, где замдиректора Кожинов выступал как полномочный представитель Бахтина… В то время я бывал там на конференциях стиховедов, и там шла борьба «формалистов» и «бахтинистов». Кожинов говорил «формалистам»: неправильно вы стих изучаете как форму, а нужно по Бахтину — как жест и порыв души…

Успенский: И это не могло не раздражать, да? Но Гаспаров и о Юрии Михайловиче написал, что он — марксист.

Лотман: На самом деле марксистом был Гаспаров, и это он таким образом комплимент делал. А в Бахтине его раздражала тотальность, что он объясняет все. И я помню разговор Михаила Леоновича с моим отцом. Речь шла не о «Проблемах поэтики Достоевского», это Гаспаров еще переварил, а вот чего он не мог вытерпеть, так это Рабле и мениппею, потому что, в отличие от Бахтина, он знал, что такое мениппея. Вот Бахтин — теоретик романа, но при этом сами романы в эту теорию не попадают, а попадают диалоги Платона, речи Цицерона и подобное.

Трунин: Вы начали говорить, как после выхода «Тезисов по знаковым системам» вслед за Черновым в Москву приехал Ю.М. Лотман. Можете об этом первом приезде подробнее рассказать?

Успенский: Да, я помню, мы встретились на квартире А.М. Пятигорского. Юрий Михайлович, как человек старомодный и приехавший из провинции, пришел в костюме и при галстуке. И у них завязался спор с И.И. Ревзиным о существовании Бога. И Юрий Михайлович говорит: «Бога нет». А Исаак Иосифович говорит, что Бог есть. Вполне могло быть и наоборот — это как шахматные фигуры: вот если ты играешь черными, то я играю белыми. Послушали мы, значит, эти споры с интересом, не дошли до конца. И дальше — слово за слово, давайте тогда в Тарту соберемся, говорит Юрий Михайлович, он с ректором договорился.

Лотман: То есть Бог все-таки есть.

Успенский: И выяснилось, что действительно Бог покровительствует. У нас ведь настроение было абсолютно аховое, потому что рассыпали набор сборника. И, понимаете, в Советском Союзе, когда начинают клевать, это неизвестно, как надолго. И тут вот такое явление природы, которое утверждает, что Бога нет, хотя сам как ангел: говорит, давайте летние школы устраивать. Я, конечно, сначала подумал, что это все фантазия и нам ничего не позволят. Но он сказал — давайте. И мы с женой приехали в Тарту в 1964 году. Юрий Михайлович жил на улице Кастани, и там мне бросился в глаза необыкновенной красоты пол, покрашенный зеленой краской, — и по этому полу большие следы Пятигорского, которые идут к кровати… Хозяева летом были на даче, в доме был ремонт, и там остановился Пятигорский. А я в то время совершенно не занимался историей, интересовала меня только структурная лингвистика.

Лотман: «Структурная типология языков».

Успенский: Она в 1965-м вышла, да. В 1962 году тоже маленькая книжечка вышла, какие-то статьи были. Меня интересовала комбинаторика такая: что такое морфема, может она быть внутри корня или не может, какие-то такие вещи, чисто структурные. И вот общение с Юрием Михайловичем меня заставило заняться историей. То есть история меня всегда интересовала, но дилетантски.

Лотман: Вот интересно, что у него-то как раз наоборот: он от истории перешел к типологии.

Успенский: Именно, именно, как говорится, «с кем поведешься…». Потом очень важной вехой был момент, когда Юрий Михайлович пригласил меня читать лекции в Тарту. И где-то в марте 1966 года я прочел цикл лекций, для меня очень важный, потому что я тогда не преподавал, а за письменным столом сидел. Конечно, это трудный очень опыт — начать преподавать. И я прочел лекции, почти каждый день читал в течение двух недель. Половина была про поэтику, половина — про лингвистику. Часть про поэтику впоследствии стала книгой «Поэтика композиции», а про лингвистику — важной для меня статьей о грамматике говорящего и слушающего.

Лотман: Я помню эту статью — там с точки зрения языковых универсалий, да?

Успенский: Нет, там о том, почему языки изменяются — потому что все языки несимметричны и существуют языковые тенденции говорящего и слушающего, у них противоположные стратегии поведения, в части грамматики говорящий говорит свое, в части — слушающий, и получается постоянный дисбаланс.

Лотман: Я помню, что не тогда, а позже, когда вы приезжали читать лекции, вы сказали, что очень не любите это дело, но это полезно, потому что вы что-то можете проговорить и написать книгу. Кажется, тогда вы делали об иконе цикл лекций, я его слушал. Потом это была статья.

Успенский: Статья об иконе, да, это было, кажется, в 1973 году. Этого я не помню, но я действительно всю жизнь читал лекции, и мне это давалось нелегко, однако я считаю, что это полезно не только потому, что выговариваешься, но и потому, что, когда читаешь лекции, приходится предусматривать возможные вопросы, которые просто так не предусмотришь, и приходится заниматься более общими проблемами, чем те, которыми занимаешься за письменным столом.

Трунин: А как к вам относился Юрий Михайлович?

Успенский: Мне всегда казалось, что это было отношение заботливости такой, понимаете, человека более опытного.

Лотман: Я помню, он очень переживал, когда у вас всякие по службе были неприятности или трудности. Ужасно переживал и говорил, что нужно вас в Тарту хотя бы на полставки.

Успенский: Да, Юрий Михайлович за всех волновался. Особенно, конечно, за тех, кто рядом. А вот что нас отличало друг от друга, это то, что Юрий Михайлович был человеком позы: как он начнет играть, так у него уже маску не оторвешь от лица. И все позы очень благородные. Мне это нравилось, только я так не умел. Нам действительно очень хорошо было вместе. То есть я говорю «нам», но могу сказать, что мне было.

Лотман: Ему тоже, он просто был счастлив.

Успенский: А с моей стороны это, конечно, было отношение младшего к старшему. Но вместе с тем я чувствовал себя совершенно свободно. Я мог над ним смеяться — и он надо мной, конечно, тоже.

Лотман: А мне всегда казалось, что хотя вы все время спорите, так же легко у вас получается совместное творчество.

Успенский: С совместным творчеством по-разному было. Когда мы были вместе, довольно легко получалось, потому что он начинает фразу, я продолжаю или я начинаю, он продолжает. Не знаю, мне казалось, что эта моя фраза, которую он начинает, — уже не различишь, где голова, где ноги… Но не всегда так было. Часто бывало так, что мы потом разъезжаемся и порознь кто-то что-то пишет — иногда он много пишет, иногда я, и мы потом правим, конечно, друг друга. Вот это уже было не так гармонично.

Трунин: Я еще хотел спросить про то, как соотносятся структурализм и семиотика. Структурализм ведь раньше появился, а сегодня эти две вещи очень друг к другу близки.

Успенский: Исторически структурализм и семиотика соотносятся, по-моему, так, что и то, и другое вышло из Соссюра. Структурализм вышел из Соссюра не непосредственно, а опосредованно. По-моему, структурализм — это прежде всего оппозиции: в фонологии, в грамматике, когда обнажается структура, то есть это гораздо более узкий и четкий подход. Семиотика, конечно, гораздо более широкое явление. С моей точки зрения, семиотика — это предельно общая лингвистика. Вот есть общее языкознание, что это такое, не так уж и понятно, но более-менее ясно, что это рассмотрение не одного языка, а феноменов и возможностей, которые реализуются и в других языках. А вот семиотика — это «общее общее языкознание», когда даже само слово «язык» употребляется в максимально широком смысле, в отрыве от речи (хотя в основе, я думаю, все равно лежит представление о нашей бытовой коммуникации).

Лотман: Мы когда-то говорили о привативных оппозициях. Я сказал, что сейчас не стал бы ими оперировать, на ваш вопрос «почему?» ответил, что считаю неправомерной трактовку их в онтологическом смысле, на что вы сказали, что если что-то существует, так это привативные оппозиции, то есть это не метаоперация над языком, а то, что в нем действительно есть.

Успенский: Я имел в виду, что это одно из самых ценных открытий структурализма: идея маркированности/немаркированности объясняет динамику структуры. Не «да» и «нет», не «черное» и «белое», а именно «черное» и «нечерное».

Трунин: А может быть семиотика какой-то объединяющей дисциплиной вообще для гуманитарных наук?

Успенский: По-моему, семиотика — это как раз разъединяющая дисциплина, разделяющая ученых на семиотиков и несемиотиков. Да и внутри семиотики люди тоже не согласны друг с другом. На самом деле даже что такое знак, не очень понятно.

Лотман: Когда мы говорим о семиотике, тут нужно действительно различать совершенно разные традиции — Соссюра и Пирса. Для Соссюра первична знаковая система, то есть язык, а отдельный знак — это часть языка. А для Пирса язык — это нечто совершенно вторичное, он исследует, что такое изолированный знак (что, с точки зрения Соссюра, совершенно бессмысленно, изолированный знак не может существовать, знак есть только знак в конкретном языке как знаковой системе). Более того, знак у Пирса — это эмпирический объект, который значит что-то другое, а у Соссюра знак — это не часть речи, а часть языка, то есть он лишен материальности. Кроме того, у Пирса знак с точки зрения семиотики элементарен: вот книгу я поставлю на бок — это будет знак чего-то, но то, что она состоит из страниц и так далее, — это с точки зрения пирсовской семиотики неважно. А у Соссюра знак двусоставный, он состоит из означаемого и означающего — там семантика уже внутри, а не только вовне. Даже слово «знак» имеет совершенно разные значения в соссюровской и в пирсовской семиотике.

Трунин: То есть получается, что нет в гуманитарных науках такой, как математика, которая для естественных наук может считаться объединяющей?

Успенский: Нет.

Лотман: Кроме того, это был идеал даже не столько Пирса, сколько Морриса, для которого семиотика — это «Новый органон», то есть методология гуманитарного знания. Но не потянул…

Успенский: Да, все было замечательно — но с условием таким: ты уж принимай мою, Морриса, концепцию, а Соссюра не читай.

Лотман: Я думаю, что семиотика по отношению к другим гуманитарным наукам — это не математика, а физика, потому что в гуманитарных науках все связано со знаками — и в социологии, и в психологии, и в экономике и так далее. Такое же положение занимает физика среди естественных наук. Вот, скажем, в химии мы исследуем химические реакции, но производят их все равно физические тела. В биологии — биологические процессы, но опять перед нами физические тела, которые подчиняются законам гравитации… Так же и семиотика — это наиболее простая и общая часть всех гуманитарных наук. Но — для этого нужно принять мою теорию…

Успенский: Да, и согласиться в том, что такое знак.

Трунин: А как вы думаете, может ли любое гуманитарное построение быть доказательным или только убедительным? Простой пример: вот Зализняк доказал подлинность «Слова о полку Игореве» или только убедил нас в этом?

Лотман: Зализняк этого не доказывал!

Успенский: Да, Зализняк сам говорит, что доказать ничего нельзя. Он не может исключать возможность, что какой-то гениальный лингвист, который открыл закон Ваккернагеля до Ваккернагеля, все свои способности вложил в создание «Слова о полку Игореве». Но Зализняк считает это крайне маловероятным…

Лотман: Зализняк — ученый, а не фантазер. Поэтому он разбирает концепции: этого не может быть, того не может быть, еще чего-то не может быть — а что может быть, он не говорит.

Успенский: Нет, он говорит, что это может быть создано в XII веке.

Лотман: Да, что это наиболее вероятно.

Успенский: Я вообще не очень хорошо в этом разбираюсь, но у меня впечатление, что доказательство может быть только в математике. Вот смотрите: закон сохранения массы Лавуазье, который делал все более тонкие опыты. Но все равно это индукция — сколь тонкие опыты ни делай, все равно надо где-то остановиться. А дедукция, по-моему, возможна только в математике. Что может считаться, например, в языкознании убедительным? Когда Раск и Бопп показали, что существуют законы перехода от одного индоевропейского языка к другому, показали родство европейских языков с санскритом, — это убедительно, но это доказательство не той точности, которая есть в математике.

Трунин: И последнее. Как по-вашему, Тартуско-московская семиотическая школа — это сейчас факт истории? Она закончилась? И если да, то когда?

Успенский: Ну, мы с Михаилом Юрьевичем работаем, значит, не закончилась! Но вообще трудно сказать, потому что мы встречались и не думали о том, что мы — школа. В этом смысле мы как индейцы, которых открыл Колумб (вернее, Мирослав Дрозда в 1969 году). И если посмотреть на состав участников летних школ, там были совершенно разные доклады по самым разным темам. И что-то было продолжено, а что-то не продолжено.

Трунин: Востоковедов много было.

Успенский: Именно.

Лотман: И не только. Вообще появляется какая-то новая интересная вещь: скажем, изданы и описаны рукописи Наг-Хаммади, приглашают М.К. Трофимову, она — ученый, сложившийся вне Тартуско-московской школы, но приезжала и стала органической частью. Это скорее некоторый магнетизм, а не огораживание.

Трунин: То есть то, что Б.М. Гаспаров писал про «башню из слоновой кости», — это преувеличение?

Лотман: Знаете, один, уже упомянутый, Гаспаров пишет о себе, другой Гаспаров — тоже о себе! «Башня из слоновой кости» — это то, что именно Б.М. Гаспарова в Тарту притягивало.

Успенский: Нет, башни из слоновой кости не было. Что было, так это вполне естественное желание, чтобы не было стукачей.

Лотман: И хамов.

Успенский: Да, поэтому советовались, кого пригласить, — и кого-то действительно не очень приглашали. Это, кстати, видно по нашей переписке — состав участников летних школ всегда очень тщательно обсуждался.

Лотман: Насчет того, жива ли Тартуско-московская школа, я могу сказать, что это как с тем пшеничным зерном, которое, чтобы принести плод, должно умереть. Тартуско-московская школа занималась, в первую очередь, семиотикой культуры, языка и литературы. А сейчас мне кажется, что наиболее интересным образом идеи этой школы развиваются в области биосемиотики. В биосемиотике есть два направления (так же, как и всюду): есть направление пирсианское, которое довольно сильное, в том числе в Европе, а есть направление чисто европейское, причем один из главных ученых здесь — датчанин Еспер Хоффмайер, который самостоятельно пришел к семиосфере, Лотмана не читая. Он, как и Калеви Кулль, рассматривает жизнь как текст и при этом использует модели семиотики культуры, что мне кажется довольно перспективным.

Успенский: Конечно, что-то остается, но, разумеется, не в том виде, как было. К тому же, когда мы говорим «Тартуско-московская школа», надо отдавать себе отчет, что школой в академическом смысле мы никогда не были. Ни Юрий Михайлович, ни я, которые были профессиональными преподавателями, профессорами своих университетов, никогда семиотике не учили.

Лотман: У отца однажды был спецкурс по семиотике.

Трунин: Но это в 1980-е годы уже?

Лотман: Точно не помню, думаю, да, в начале 1980-х.

Успенский: Да? А у меня какой-то спецкурс был по культуре Древней Руси, конечно, что-то там тоже отражалось — но я минимально всегда использовал специальную семиотическую терминологию. Я хочу сказать, что мы никогда не учили семиотике как теории, а приложениям семиотики, конечно, учили.

[1] На самом деле — в 1946 году. — М.Т. (так! — М.Л.)

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости Искусство

ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science

2 февраля 202217358 Общество

ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги

1 февраля 202243205 Академическая музыка

Академическая музыка Литература

Литература Молодая Россия

Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова

31 января 20223155 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат

27 января 202218314 Современная музыка

Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»

27 января 202217042 Молодая Россия

Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой

27 января 20223213 Литература

Литература Общество

Общество