Кино

КиноВыверните карман

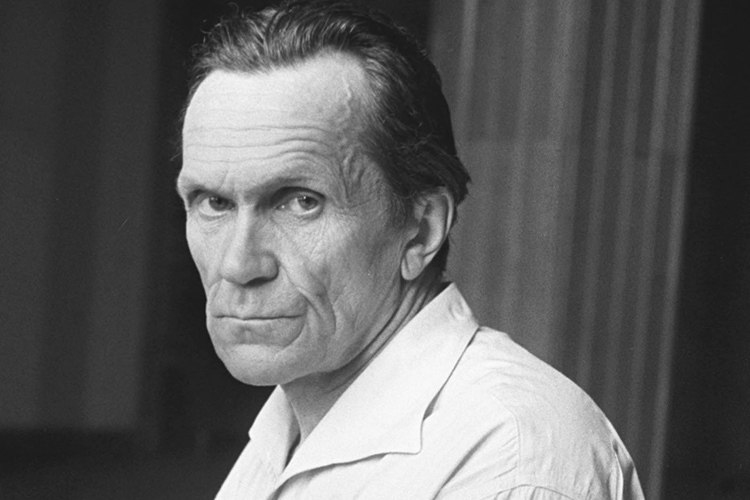

Варлам Шаламов, 1967© ТАСС

Варлам Шаламов, 1967© ТАССАвтор выражает глубокую признательность всем, кто помогал ему в работе над этой темой: Стэнли Рабиновицу (Amherst Center for Russian Culture, Амхерст), Анне Гавриловой и Сергею Соловьеву (координаторам сайта www.shalamov.ru, Москва), Габриэлю Суперфину (Бремен), Лазарю Флейшману (Стэнфорд), Джону Глэду, Нине Карсов, Ирине Сандомирской, Анне Беспятых, Александре Свиридовой, Ираиде Легкой и Борису Пушкареву, Полине Барсковой, Роману Уткину, Наталье Решетовой, Роберту Чандлеру, Михаилу Михееву. Особая благодарность моему бывшему студенту из Williams College Лайсандеру Яффе, в беседах с которым зимой 2013 года родилась идея этой статьи. Сокращенный вариант текста был прочитан на конференции «Закон сопротивления распаду: особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века» (Прага, 17—20 сентября 2013 г.), материалы которой готовятся к публикации в 2017 году. Английский вариант статьи выйдет в специальном номере журнала «Russian Literature» (2017) «Russia — Culture of (Non-)Conformity» под редакцией Марка Липовецкого и Клавдии Смола. Сердечно благодарю редакторов выпуска, а также Эллен Руттен за разрешение на предпубликацию.

Яков Клоц

История публикации «Колымских рассказов» на Западе берет начало там, где по логике событий она должна была бы закончиться: рукопись Шаламова попала в Америку через несколько месяцев после суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, приговоренными соответственно к 7 и 5 годам лагерей за публикацию «клеветнических» произведений в тамиздате под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Московский суд, вызвавший бурный протест в кругах эмиграции и широко освещавшийся в западной прессе, завершился 14 февраля 1966 г., а уже в декабре первые четыре «Колымских рассказа» Шаламова вышли в нью-йоркском «Новом журнале», где они печатались в течение последующих десяти лет, пока не были изданы отдельной книгой в Лондоне в 1978 году [1]. После скандала с «Доктором Живаго», опубликованным в Италии в 1957 году, дело Синявского и Даниэля вновь накалило ситуацию на литературном фронте холодной войны. Именно во второй половине 1960-х идеологические программы Союза советских писателей, с одной стороны, и разветвленной индустрии тамиздата, с другой, снова оказались в прямой оппозиции друг к другу, напоминая зеркальное отражение.

Тамиздат представлял собой альтернативное «поле культуры» (Пьер Бурдье), не лишенное, однако, собственной идеологии и «горизонта ожиданий» (Ханс-Роберт Яусс). От этого горизонта, как правило, и зависела судьба первых публикаций и восприятия контрабандных рукописей из-за железного занавеса — таких, как «Доктор Живаго» Пастернака (1957), «Поэма без героя» и «Реквием» Ахматовой (1959—1960 и 1963), «Стихотворения и поэмы» Бродского (1965), «Софья Петровна» Лидии Чуковской (1965), сочинения Синявского и Даниэля, «Колымские рассказы» Шаламова, романы Солженицына и др. Механизмы взаимодействия тамиздата с официальной советской печатью углубляют традиционно полярное представление о литературной жизни 1960-х как о борьбе между мейнстримом (госиздатом) и андеграундом (самиздатом). Тамиздат привносит в эту бинарную модель третью составляющую, модифицируя ее в треугольник, основанием которого тамиздат и является. При вполне официальной, хотя и секретной, поддержке Запада (в т.ч. западных секретных служб) тамиздат, как правило, оперировал теми же рукописями, которые, прежде чем «утечь» за границу, циркулировали в самиздате, будучи отвергнутыми государственными издательствами. Выступая посредником в отношениях многих авторов, живущих в СССР, с литературным истеблишментом, с одной стороны, и со «второй культурой», с другой, тамиздат, таким образом, служил их общим знаменателем, влияя на позицию писателей, оказавшихся в поле пересечения одной культурной сферы с другой.

«Новый журнал» был основан в 1942 году Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным в Нью-Йорке как продолжение легендарных «Современных записок», до войны выходивших в Париже. В 1966 году главным редактором «Нового журнала» стал Роман Гуль — участник Белого движения, прозаик и мемуарист первой эмиграции, перебравшийся в Нью-Йорк из Франции в 1950 году [2]. Под руководством Гуля «Новый журнал» вошел в «третий период» своей истории, который, по словам самого редактора, начался с «т<ак> н<азываемой> оттепели, когда до нас стали доходить отдельные голоса писателей и читателей из Сов<етского> Союза» [3]. Среди таких голосов были «Колымские рассказы» Шаламова. Первые четыре текста («Сентенция», «Посылка», «Кант» и «Сухим пайком») вышли «без согласия и ведома автора» в декабрьском номере журнала за 1966 год (№ 85) с редакторской преамбулой:

«Рукопись этих рассказов мы получили с оказией из СССР. Автор их В.Т. Шаламов, поэт и прозаик, проведший в концентрационных лагерях около 20 лет. Мы печатаем “Колымские рассказы” без согласия и ведома автора. В этом мы приносим В.Т. Шаламову наши извинения. Но мы считаем нашей общественной обязанностью опубликовать “Колымские рассказы” как человеческий документ исключительной ценности» (с. 5).

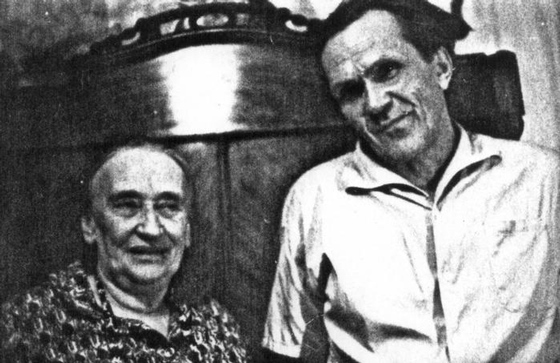

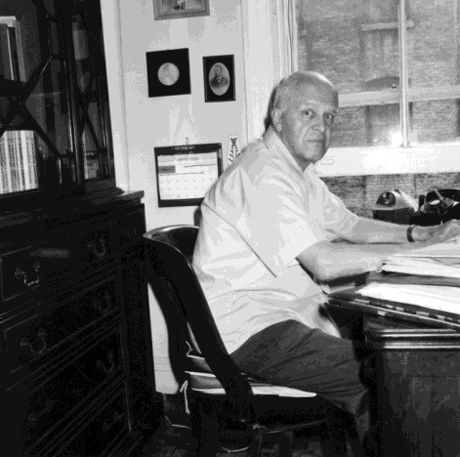

Роман Гуль в Нью-Йорке

Роман Гуль в Нью-ЙоркеПодобная оговорка, как правило, и прежде сопровождала публикации рукописей из СССР: заявляя о непричастности автора к выходу его сочинений в тамиздате, редакторы как бы снимали с него ответственность на случай нападок властей [4]. Однако в 1966 году, на волне новых политических заморозков в СССР, формула «без ведома и согласия автора» стала звучать особенно актуально. О том, каким именно образом рукопись «Колымских рассказов» попала на Запад и оказалась в редакции «Нового журнала», Гуль вспоминал много лет спустя в своих мемуарах «Я унес Россию»:

«Самым большим подарком для “Нового журнала” была объемистая рукопись Варлама Шаламова — “Колымские рассказы”. Произошло это так. Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для “Нового журнала”. Я поблагодарил, и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись “Колымских рассказов”. Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в “Новом журнале”. Профессор спросил автора: “А вы не боитесь ее опубликования на Западе?” — на что Шаламов ответил: “Мы устали бояться…” Так в “Новом журнале” началось печатание “Колымских рассказов” Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой — страшный и бесчеловечный ад Колымы. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в “Новом журнале”, я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипульсковскому, руководителю издательства “Оверсиз Пабликейшенс” в Лондоне, где они и вышли книгой» [5].

Действительно, «Колымские рассказы» печатались в «Новом журнале» более или менее регулярно на протяжении десяти лет, хотя некоторые из них стали появляться и в других эмигрантских изданиях начиная уже с 1967 года [6]. А через два года после того, как Гуль прекратил печатать их в «Новом журнале», «Колымские рассказы» вышли отдельной книгой в Лондоне в издательстве Overseas Publications Interchange (OPI) [7]. Однако, как отмечает в предисловии составитель книги Михаил Геллер, издание подготовлено без оглядки на «Новый журнал», «со всей возможной полнотой. Со всей возможной — в отсутствие автора — точностью, по рукописи, распространявшейся в самиздате» (с. 6), т.е. не по той рукописи, которая была в распоряжении Гуля в Нью-Йорке. Наконец, 49 рассказов, напечатанных в «Новом журнале» за 10 лет, не могли исчерпывать «объемистой рукописи страниц в шестьсот», в которую, скорее всего, входили тексты из всех четырех циклов прозы Шаламова [8].

Профессором-славистом, переправившим рукопись Шаламова на Запад, был Клэренс Браун, известный мандельштамовед из Принстонского университета, с начала 1960-х годов помогавший Борису Филиппову и Глебу Струве готовить к печати первое собрание сочинений Мандельштама и регулярно ездивший в Москву, где был частым гостем у Н.Я. Мандельштам [9]. В ее квартире Браун встречался и с Шаламовым, о чем свидетельствует, например, дневниковая запись очевидца этой встречи Александра Гладкова: «24-го [мая 1966 г.] <…> к Н.Я. — пришли Шаламов, американец Клэренс Браун, потом Браун ушел и появилась Майя Синявская, Голомшток и некая Вика Швейцер, <…> приятельница Майи». Не исключено, что именно тогда сам Шаламов и передал рукопись «Колымских рассказов» Брауну. Разговор Шаламова с американским славистом теперь уже вряд ли возможно восстановить, но очевидно, что в пересказе Гуля он не лишен вымысла: к лету 1966 года «Колымские рассказы» уже оформились в циклы, и маловероятно, что Шаламов хотел публиковать их в эмигрантском журнале по отдельности (хотя, как известно, и предпринимал тщетные попытки напечатать их в советской периодике) [10]. По словам Ирины Сиротинской, познакомившейся с Шаламовым в марте того же года, «он ждал, что это издадут отдельным томом, что это будет какой-то удар, резонанс» [11].

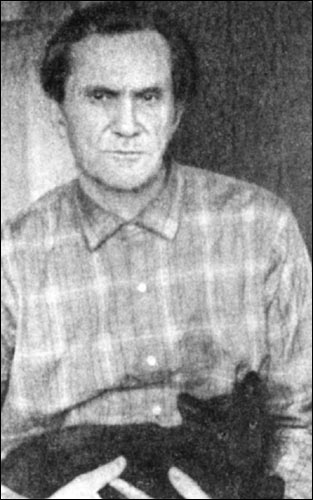

Н.Я. Мандельштам и Варлам Шаламов

Н.Я. Мандельштам и Варлам ШаламовРукопись «Колымских рассказов», скорее всего, отправленная дипломатической почтой вместе с материалами, касающимися Мандельштама, оказалась в Америке не позднее первой половины сентября 1966 года. 12 сентября в письме Гулю Браун сообщает:

«Я недавно вернулся из Советского Союза, как Вы, возможно, знаете, но, как Вы точно не знаете, я также привез с собой рукопись, которая может иметь взрывное значение. Мне бы хотелось показать ее Вам. Я уже предложил английский перевод (еще не существующий) американскому издателю, но, я думаю, Вам был бы интересен русский текст» [12].

Кто кроме самого Брауна мог быть предполагаемым английским переводчиком и американским издателем «Колымских рассказов», остается невыясненным, но важнее другое: если, как можно предположить, Шаламов при встрече с Брауном не просил передать рукопись непосредственно в «Новый журнал» (или в другое периодическое издание), а надеялся, что его рассказы выйдут книгой, почему рукопись не была сразу же предложена, например, Борису Филиппову, директору русско-американского издательства Inter-Language Literary Associates, где при активном участии Брауна уже давно шла работа над собранием сочинений Мандельштама и где уже вышли книги других не печатаемых в СССР авторов — такие, как первое четырехтомное собрание сочинений Николая Гумилева (1962—1968), «Стихотворения и поэмы» Иосифа Бродского (1965), «Стихотворения» Николая Заболоцкого (1965), «Сочинения» Анны Ахматовой (1965—1968), а также книги отбывающих наказание Синявского-Терца и Даниэля-Аржака? [13] Почему, несмотря на «взрывное значение», рукопись «Колымских рассказов» держалась в секрете? [14]

Клэренс Браун

Клэренс БраунВ отличие от авторов, чьи книги к тому времени уже вышли на Западе и чьи имена были известны в эмигрантских кругах, в том числе и по недавним судебным процессам (над Бродским в 1964 году, над Синявским и Даниэлем в 1966 году), имя Шаламова мало о чем говорило Гулю, позднее признавшемуся Джону Глэду: «Шаламова не знал как писателя. Я когда-то читал его стихи, но особого моего внимания они не привлекли» [15]. Но весть о привезенной «ему» рукописи не могла оставить редактора равнодушным. Через три дня, в ответном письме Брауну от 15 сентября, Гуль пишет:

«Конечно, я ОЧЕНЬ хочу опубликовать этот материал в “Новом журнале”. Как раз сейчас я начал сдавать материал для кн<иги> 85 (декабрьской). <…> Я готов с Вами встретиться — когда хотите, как Вам удобно. К сожалению Вы не сообщаете номер Вашего телефона — мы могли бы созвониться и условиться. <…> Итак, буду ждать от Вас звонка или письма — и мы сговоримся где и как встретиться» [16].

Скорее всего, встреча состоялась в ближайшие дни, а еще через две недели, 29 сентября, Гуль извещает Брауна о возвращении ему рукописи (по-видимому, уже переснятой для нужд редакции), указывает, какие рассказы он намерен печатать в первую очередь, и дает свою оценку прочитанному:

«[З]аказным пакетом отправляю Вам манускрипт “Колымских рассказов”. Я прочел еще не все. В ближайшем (декабрьском) номере Н<ового> Ж<урнала> я дам несколько рассказов: Посылка, Кант, Сухим пайком, Сентенция и м<ожет> б<ыть> Шери-бренди [sic!], хоть в нем много несделанного, но он явно написан о смерти Мандельштама. Есть вещи совсем плохие, как напр<имер> “Зеленый прокурор”. Есть вещи требующие литературной обработки, как напр<имер> “Крест” (это мог бы быть оч<ень> хороший рассказ, но плохо написан). Одним словом, большое Вам спасибо, что Вы дали мне ознакомиться с этой рукописью. Если Вы ее не выпустите по-английски до марта, то м<ожет> б<ыть> в мартовском номере я тоже дам какие-нибудь рассказы. Дело в том, что они оч<ень> однообразны и оч<ень> тяжелы по темам. Тем не менее, считаю рукопись ценной. Из нее надо бы было сделать не очень большую книгу — стр<аниц> в 150—200 (большую ни один читатель не осилит)» [17].

Это письмо, среди прочего, объясняет, почему в первую подборку «Колымских рассказов» в «Новом журнале» не вошел рассказ «Шерри-бренди» о смерти Мандельштама в пересыльном лагере под Владивостоком (вместо него Гуль напечатал «Сентенцию» — второй рассказ «мандельштамовского цикла» Шаламова, посвященный вдове поэта). Реакция Гуля на «Шерри-бренди» объясняется не только неблагоприятным впечатлением редактора от прозы Шаламова в целом, но и его весьма критическим отношением к поэзии Мандельштама, о чем свидетельствует, например, его письмо Брауну, написанное годом раньше (8 августа 1965 г.):

«[Я] конечно, — объективно — очень ценю Музу Мандельштама, также как и Ходасевича. Но не могу сказать, чтоб я эту Музу очень любил, это не “моя” Муза. Я давно как-то писал об этом Г. Иванову: за поэзией Мандельштама я не чувствую — ПЕРСОНЫ, поэта-человека, личности. Его стихи (и многие прекрасные стихи!) как-бы созданы никем. Они сами по себе. Простите, за это отступление» [18].

Получив письмо Гуля с его оценкой «Колымских рассказов», Браун был вынужден напомнить редактору «Нового журнала», что «Шерри-бренди» — художественная проза, а не прямое свидетельство о смерти Мандельштама, сколь важным оно бы ни казалось в то время: «“Шерри-бренди” — воображаемое повествование о смерти Осипа Мандельштама, как мне объяснил сам автор. Надеюсь, что Вы как-нибудь отметите это в редакторском комментарии — что это художественная проза» [19]. Однако, когда два года спустя «Шерри-бренди» все-таки вышел в «Новом журнале» (№ 91, 1968 г.), текст был сильно сокращен и отредактирован, причем так, что в результате рассказ читался именно как документальное свидетельство (едва ли не мемуар) о последних днях поэта. Интересуясь не столько эстетической, сколько фактографической стороной дела, Гуль сопроводил публикацию рассказа эпиграфом из стихотворения Мандельштама («Я скажу тебе с последней прямотой: / Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой!»), но сократил и отредактировал размышления о природе поэзии и поэтического вдохновения, очевидно, сочтя их излишними. Полностью вычеркнутой из «Шерри-бренди» оказалась финальная фраза, представляющая смерть поэта не столько как факт его трагической биографии, сколько как аллегорию его посмертного наследия: «Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов».

Среди критиков своего поколения эмиграции Гуль был не единственным, кого «Шерри-бренди» Шаламова не только разочаровал, но и рассердил. Даже после всех «усовершенствований» текста, на которые не поскупился редактор «Нового журнала», рассказ вызвал негодование Юрия Терапиано, укорившего автора в слишком свободном обращении с темой смерти великого поэта — «Мне кажется, особенно сейчас, когда о том, что было с О. Мандельштамом в пересыльном лагере, известно лишь понаслышке, не следовало бы превращать его смерть в сюжет литературного произведения», — и поэтому «Шерри-бренди», продолжает критик, «нас несколько неприятно задевает». Кроме того, «на каком основании В. Шаламов заставляет Мандельштама так отзываться о своей прозе и считает, что Мандельштам не оказал влияния ни на кого из современных поэтов?» В целом разделяя мнение Гуля о Шаламове, Терапиано подчеркивает, что «главное [в “Колымских рассказах”] для нас была их подлинность, хотя и по форме Шаламов талантливый рассказчик» [20]. Терапиано и не догадывался, что те варианты рассказов, которые он прочитал в «Новом журнале», едва ли принадлежали Шаламову: похвалив автора за «талант рассказчика», в действительности Терапиано похвалил Гуля за его «талант» редактора.

Рукопись «Колымских рассказов» вернулась к Брауну 8 октября 1966 г. [21], после чего ее след теряется, а имя Шаламова тоже надолго исчезает из переписки Гуля и Брауна. Оно появится вновь лишь однажды, 23 января 1971 г., в связи с выходом антологии «Russia's Other Writers» под редакцией Майкла Скаммэлла, куда вошли два рассказа Шаламова в переводе Мартина Дьюхерста («Почерк» и «Калигула»):

«Вы м<ожет> б<ыть> уже видели антологию, только что появившуюся в Англии, в которой были напечатаны два-три рассказа В. Шаламова. Название книги: Russia's Other Writers. Редактор этой антологии имеет в своем распоряжении все колымские рассказы (и кажется еще какие-то рассказы Шаламова) и собирается в ближайшем будущем издать все в английском переводе. В.Т. Шаламов очень настаивает на том, что его рассказы должны выходить в правильном порядке. Scammell, английский переводчик, знает, в каком порядке они должны выходить» [22].

Согласно Майклу Брюеру, составитель антологии (но не переводчик Шаламова) Майкл Скаммэлл располагал самиздатским собранием «Колымских рассказов», которое в 1968 году было доставлено из Москвы в Прагу Ириной Каневской-Хенкиной [23], вспоминавшей:

«[В] начале лета 1968 года, приехав в отпуск, я взяла у [Шаламова] чемодан — большой убогий советский фибровый чемодан, туго набитый рукописями. Там были почти полностью “Колымские рассказы”. Почти все носили следы авторской правки. Я привезла их в Прагу. Оттуда позвонила в Париж нашему русскому другу, он прислал французского студента, который взял чемодан и беспрепятственно провез его в Париж. Но дальше произошло нечто, мне и по сей день не совсем понятное. Вместо того чтобы издать рассказы книгой, их переправили в США и начали печатать по капле в русском журнале, тем самым задержав для читателя настоящее знакомство с Шаламовым на несколько — больше десяти! — лет» [24].

Получается, что у Гуля была не одна, а две рукописи «Колымских рассказов»: первая, привезенная Брауном в 1966 году, и вторая, более поздняя, вывезенная Каневской. Действительно, в письме к Струве 7 декабря 1970 года Гуль сообщает, что «[в] свое время <...> двумя путями получил две разные рукописи», существование каждой из которых теперь установлено, но ни одна не найдена [25].

Публикуя «Колымские рассказы» в «Новом журнале», Гуль редактировал обе рукописи, в чем 24 февраля 1969 года он признался главному редактору журнала польской эмиграции «Культура» в Париже Ежи Гедройцу в ответ на его просьбу разрешить напечатать Шаламова отдельной книгой по-польски (неудивительно, что, получив ответ Гуля, цитируемый ниже, Гедройц был вынужден отказаться от этой идеи):

«У меня две разных рукописи и обе на тяжелейших зероксах — сто пудов! Но это не препятствие в конце концов. А препятствие вот в чем. Помещенные в “Н<овом> Ж<урнале>” рассказы Шаламова — отредактированы мной и иногда довольно сильно. БЕЗ редакции его рассказы помещать нельзя, это будет плохо. И переводить их прямо с рукописи — будет нехорошо. Как тут быть — я не знаю» [26].

Даже если признать, что желание Шаламова увидеть «Колымские рассказы» изданными отдельной книгой могло и не быть в 1966 году озвучено напрямую, что мешало Гулю печатать их хотя бы в том порядке, в каком они дошли до него в обеих рукописях? И почему по прошествии пяти лет, когда авторская воля была наконец недвусмысленно донесена до внимания редактора, он не обратил на нее внимания и продолжал печатать «Колымские рассказы» так, как если бы они были бессвязным набором документальных зарисовок о лагерной жизни, без общего сюжета и сквозной композиции? [27] Не случайно начиная с 1978 года все известные издания «Колымских рассказов» открываются, в соответствии с замыслом автора, короткой зарисовкой «По снегу», в сюжете которой отражена композиция всего цикла, если не всего творчества Шаламова и литературы ГУЛАГа в целом: шаг каждого заключенного, протаптывающего тропу в глубоком снегу, только тогда оставляет след, когда не полностью совпадает с шагом впереди идущего.

«Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога, — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. <…> Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели».

По наблюдению Леоны Токер, последняя фраза переводит этот обыденный сюжет лагерной жизни в аллегорию: снег превращается в белую страницу [28]. Речь идет не только о преемственности между разными авторами, пережившими ГУЛАГ, и их свидетельствами, но и о внутренней организации «Колымских рассказов», где каждый последующий текст призван оставить «новый след» в авторском видении пережитого и где, как писал автор в своем программном эссе «О прозе», «все рассказы стоят на своем месте» [29]. Почему же, чтобы творческий замысел Шаламова наконец был услышан, потребовалось больше десяти лет и что за это время должно было произойти в России и в эмиграции, чтобы «Колымские рассказы» были прочитаны и изданы книгой?

Публикация «Колымских рассказов» в тамиздате имеет свою предысторию, связанную не только с недавно закончившимся процессом над Синявским и Даниэлем, но и с делом Пастернака конца 1950-х, с присуждением ему Нобелевской премии и отказом от нее, с написанием «известных покаянных писем» в советских газетах, которые, по мнению Шаламова, поэту «не надо было писать <…> — увеличивать столь знакомый российскому обывателю по 30-м годам жанр» («Пастернак») [30]. Почти через десять лет после скандала с изданным в Италии в 1957 году «Доктором Живаго» дело Пастернака послужит Шаламову точкой отсчета в эссе «Письмо старому другу», написанном в защиту Синявского и Даниэля и напечатанном анонимно в составленной Александром Гинзбургом «Белой книге» (Франкфурт-на-Майне, 1967 г.). По убеждению Шаламова, процесс Синявского и Даниэля «всколыхнул весь мир гораздо глубже, шире, больнее, ответственнее, чем во время пресловутого дела Пастернака. Это и понятно: нелепый случай с нобелевским лауреатом не затрагивал, в сущности, принципов советского общества. Тот элемент духовного террора, который был в истории с Пастернаком (чуть было не сказал: в процессе Пастернака), здесь перерос в террор физический. Расправа с писателями была самой что ни на есть реальной, отнюдь не аллегорной, а риторической фигурой. Прошу прощения, что я пользуюсь литературоведческими словами, но это в духе, в тоне процесса». Работая над этим текстом в 1966 году, Шаламов, конечно, не мог предвидеть, что, по словам Сиротинской, «и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды, пусть не столь шумную», как в случае Пастернака, но по-своему не менее, а может, и более драматичную. Еще через шесть лет, 15 февраля 1972 года, Шаламов напишет свое злополучное письмо в редакцию «Литературной газеты», которое начнет так:

«Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке “Посев”, а также антисоветский эмигрантский “Новый журнал” в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и публикуют в своих клеветнических изданиях мои “Колымские рассказы”.

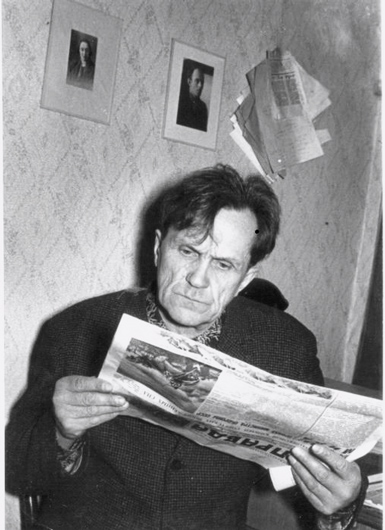

Варлам Шаламов

Варлам ШаламовСчитаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами, <...> ведущими постыдную антисоветскую деятельность.

Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.

<...>

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков, — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник».

Не упоминая об уже вышедших в Германии, Южной Африке и Франции переводных книжных изданиях «Колымских рассказов», Шаламов обрушивается, прежде всего, на журнал «Посев», который, хотя и напечатал лишь два рассказа в январе 1967 года, был известен своими связями с Народно-трудовым союзом российских солидаристов (НТС) — наиболее одиозной в глазах советских властей эмигрантской организацией. «Ни один уважающий себя советский писатель, — продолжает Шаламов, — не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений». Протестуя против навязываемой ему «роли подпольного антисоветчика, “внутреннего эмигранта”», Шаламов заканчивает письмо в «Литературную газету» фразой, которая слишком дорого обойдется ему и в России, и за границей: «Проблематика “Колымских рассказов” давно снята жизнью».

«Письмо» вышло на страницах «Литературной газеты» 23 февраля 1972 года, вскоре после недвусмысленного предложения, поступившего от Союза писателей в лице его первого секретаря Георгия Маркова, выпустить книгу стихов Шаламова «Московские облака» в обмен на публичное отречение от «пиратских» публикаций рассказов о Колыме за границей [31]. Потеряв надежду увидеть книжное издание «Колымских рассказов» и окончательно разочаровавшись не только в там-, но и в самиздате и диссидентском движении в целом [32], Шаламов хотел во что бы то ни стало печататься в России, хотя бы как поэт.

Несмотря на некоторые предположения о том, что «Письмо» Шаламова — либо подделка, либо документ, который его заставили подписать [33], сомнений в том, что оно подлинное, почти не остается. В личной записи, датируемой тем же месяцем, но не предназначенной для публикации, Шаламов предостерегал:

«Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому. <...> Если бы речь шла о газете “Таймс”, я бы нашел особый язык, а для “Посева” не существует другого языка, как брань. <...> Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и, вообще, все — в границах языка».

Именно язык и стиль письма Шаламова в «Литературную газету» не позволяют расценивать его как нравственную капитуляцию автора перед режимом. По наблюдению Токер, обличительный эпитет «зловонный», дважды повторяющийся в тексте письма, отсылает читателя к типичной большевистской риторике середины 1920-х гг. — периода горячих политических дебатов между правящей партией и левой оппозицией, к которой до ареста принадлежал Шаламов: «Читателям Шаламова слово [“зловонный”] должно было резать глаз как чужеродное — выпирающая из текста лексическая единица». Ссылаясь на рассказ Шаламова «Кусок мяса» — о заключенном, который симулирует приступ острого аппендицита, лишь бы избежать перевода в каторжный лагерь, где ему не выжить, Токер сравнивает эпитет «зловонный» с принесенным в жертву куском человеческой плоти, «подкинут[ым] сторожевой части читателей (редакторам, цензорам), чтобы отвлечь внимание от истинного предназначения письма — протащить в официальную советскую печать первое и последнее упоминание о “Колымских рассказах” — вместе с их точным названием. Таким образом подлинной целевой аудитории письма сообщается о том, что такой сборник существует: читателей побуждают к мыслям о том, где его достать. Прекрасно понимая, что скрывается за топонимом “Колыма”, прочитавшие письмо зададутся вопросом: “'Колымские рассказы'? Где же?”»

Не секрет, что подобная техника уже давно находилась на вооружении советских писателей и ученых: «в соответствии с политикой партии разгромить враждебную доктрину, при этом подробно обрисовав ее суть». Но письмо Шаламова в «Литературную газету» было продиктовано не только этим, но и стремлением удержать под контролем свои произведения после того, как они «ушли» в самиздат и, по обычному для тех лет сценарию, вскоре попали на Запад. Письмо в «Литературную газету», по определению Токер, является «одной из последних мер в борьбе Шаламова за контроль над судьбой своих произведений», естественным образом продолжающей тему «невозможности заключенных распоряжаться собственной судьбой» в лагерях.

Варлам Шаламов с кошкой Мухой. Москва, 1964 г.

Варлам Шаламов с кошкой Мухой. Москва, 1964 г.Надо ли говорить, что в 1972 году публичное «покаяние» Шаламова шокировало не только его бывших единомышленников в России, но и критиков-издателей в эмиграции. Подтекст письма на долгие годы остался в тени буквального смысла слов, напечатанных в «Литературной газете», и ни то, ни другое сообщество по разные стороны железного занавеса не смогло уловить стилистически закодированное «сообщение» Шаламова в официальной советской печати о самом факте существования «Колымских рассказов». Наибольшее негодование, конечно, вызвала последняя фраза («Проблематика “Колымских рассказов” давно снята жизнью»), прочитанная не только как отречение Шаламова от собственных произведений, но и как предательство по отношению к миллионам жертв ГУЛАГа.

Через месяц после того, как «Письмо» вышло в Москве, в эмигрантской газете «Русская мысль» появилась заметка «Упразднение Колымы?», автор которой, не пожелавший назвать своего имени, сам провел несколько лет в мордовских лагерях и наверняка еще в России читал «Колымские рассказы» Шаламова. Парижскую газету в то время возглавляла кн. Зинаида Шаховская, предпославшая заметке свое редакторское предисловие: «Два предположения невольно приходят на ум: или Шаламов действительно “ссучился”, или он всегда был “их” — “стукачом”. Можно предположить и третье — его заставили написать. Но и эта версия не к чести автора “Колымских рассказов”» [34]. В заметке упоминается Андрей Амальрик, который, несмотря на заявление Шаламова о том, что «проблематика “Колымских рассказов” давно снята жизнью», в те годы отбывал срок на Колыме. Задаваясь нелегким вопросом о значении слова «ссучиться», автор-аноним обращается к Шаламову напрямую: «Варлам Тихонович, с каждого разный спрос. Как старому лагернику можно и Вам сказать: “Вы ссучились!”» [35] Глагол «ссучиться» из воровского жаргона, очевидно, служил ответом на псевдобольшевистскую инвективу Шаламова. Но если Шаламов использовал эпитет «зловонные» как скрытую отсылку к 1920-м годам, то и Шаховская, и автор анонимной заметки, не понаслышке знакомый с советской культурой, языком и политическими лагерями послесталинского периода, обличая гражданскую позицию Шаламова, использовали глагол «ссучиться» в его прямом значении [36].

В мартовском номере «Нового журнала» за 1972 год (№ 106), где рассказ Шаламова «Заговор юристов» напечатан, как обычно, «без ведома и согласия автора», Гуль изложил и свои соображения по поводу «Письма». В отличие от коллег в «Русской мысли», редактор «Нового журнала» не признал авторства Шаламова: «“Протест” этот написан кагебистским языком и стилем “Лит<ературной> газеты”, а не языком и стилем В. Шаламова. <...> “Литературной газете” же мы даем совет, вместо того чтобы сочинять и печатать “протесты” — печатать лучше “Колымские рассказы” В. Шаламова и другие самиздатовские произведения. Тогда, естественно, мы печатать (т.е. перепечатывать) их не будем» (с. 31). Защищая Шаламова и руководствуясь благими намерениями, Гуль тем не менее тоже воспринял «Письмо» буквально. И Шаховская, и Гуль покинули Россию в 1920 году и не могли быть свидетелями зарождения и развития языка новой советской эпохи, положенного в подтекст письма Шаламова в «Литературную газету». Принадлежа к одному и тому же поколению эмиграции и в целом разделяя взгляды друг друга на политику и литературу, Шаховская и Гуль разошлись во мнениях о стиле «Письма» Шаламова, прочитав его по-разному, но так и не поняв его подлинной функции. Отвечая на нападки Шаховской в адрес Шаламова на страницах другой эмигрантской газеты, Гуль напомнил коллеге, что 20 лет на Колыме — не то же самое, что 20 лет жизни в Париже, и что стиль опубликованной ею заметки не только не делает чести главному редактору газеты, но и никак не проясняет той сложной ситуации, в которой оказываются многие писатели в Советском Союзе [37]. Впрочем, уже к концу года конфликт между двумя редакторами был полностью исчерпан. Более того, в письме в Нью-Йорк от 7 ноября 1972 года Шаховская даже предложила Гулю машинопись рассказа Шаламова «Букинист», которую она получила от «верного человека», но не хотела печатать в «Русской мысли» «не только потому, что Шаламов просится в Союз писателей, но еще и потому, что для нас она («Букиниста» Шаховская называет повестью. — Я.К.) слишком длинна» [38].

Позицию Гуля поддержал, например, Глеб Струве: «Советские покаяния, конечно, вещь очень печальная, но принимать их всегда на веру и придавать им слишком большое значение не следует. <...> Замалчивать “покаянные” письма и статьи не следует, но и торопиться делать выводы из них тоже не следует» [39]. Напомним, что именно Струве в глазах советских властей был тем злопыхателем-эмигрантом, который, как писал о нем Алексей Аджубей, «стряпает грязные заметки о культурной жизни в советской стране» [40]. И хотя Струве не участвовал в издании «Колымских рассказов», в 1972 году, читая письмо Шаламова в «Литературную газету», он не мог не соотносить его со статьей советского критика Александра Дымшица, напечатанной на страницах другой советской газеты всего на две недели раньше: «Пусть антисоветские клеветники уберут свои грязные руки от творчества писателей, чьи пути были нелегкими, но чьи лучшие создания по праву наследования принадлежат нам, а не господам Глебу и Никите Струве, Борису Филиппову, Иваску и прочим деятелям “советологической” антинауки» [41].

Варлам Шаламов

Варлам ШаламовЧто касается диссидентов в России, то достаточно вспомнить одну из сносок ко второму тому «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, в которой сказано: «Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов» [42]. Эта сноска датирована 1972 годом, когда Солженицын еще находился в России, и как бы он ни осуждал поступок Шаламова, трудно поверить, что газетную полиграфию можно было всерьез принять за весть о смерти автора, с которым Солженицын не только был лично знаком, но которому в свое время предлагал сотрудничество. Дело, конечно, было не в полиграфии и не в гражданской «смерти» Шаламова, а в литературной конкуренции, возникшей между писателями едва ли не с самого начала их отношений. В 1974 году, когда «Архипелаг ГУЛАГ» уже вышел в Париже, а его автор был выслан из СССР, в своем последнем письме Солженицыну, так и оставшемся неотправленным, Шаламов писал:

«…я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки.

Если уж для выстрела по мне потребовался такой артиллерист, как Вы, — жалею боевых артиллеристов.

Но ссылка на “Литературную газету” не может быть удовлетворительной и дать смерть. Дают ее стихи или проза.

Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но не тогда, когда “Литгазета” опубликовала мое письмо, а гораздо раньше — в сентябре 1966 г.».

Указывая на год, когда «Колымские рассказы» впервые попали за границу, Шаламов напоминает Солженицыну о том, что развело их еще задолго до скандала с письмом в «Литературную газету». Впервые встретившись с Солженицыным в редакции «Нового мира» вскоре после сенсационной публикации «Одного дня Ивана Денисовича» в ноябре 1962 года, через несколько лет Шаламов напишет: «Я надеюсь сказать свое слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын».

О том, что «Колымские рассказы» выходят в Нью-Йорке, Шаламов, конечно же, знал задолго до письма в «Литературную газету». Более того, он был знаком с первой рецензией на свои рассказы в эмигрантской прессе, а в сентябре 1967 года через посредников даже поблагодарил рецензента — критика и поэта «Парижской ноты» Георгия Адамовича [43]. Рецензия под названием «Стихи автора “Колымских рассказов”» вышла в газете «Русская мысль» (24 августа 1967 г.), и хотя она посвящена главным образом третьему сборнику стихов Шаламова «Дорога и судьба», опубликованному в Москве в том же году, начинается она с обсуждения «Колымских рассказов»:

«Едва ли кто-нибудь из читавших “Колымские рассказы” Варлама Шаламова, не так давно помещенные без ведома автора в двух книжках “Нового журнала”, в состоянии их забыть. На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет “Один день Ивана Денисовича”, и появись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков. <…> Каторга в этих рассказах не только сделала, но и окончательно доделала свое дело — чего нет в повести Солженицына».

Конечно, семи рассказов, дошедших до рецензента в первых двух номерах «Нового журнала» (№№ 85—86), где они к тому же вышли с жесткой редакторской правкой, вряд ли могло быть достаточно, чтобы всерьез судить о разнице между поэтикой Шаламова и Солженицына. Однако Адамович оказался первым, если не единственным, критиком в своем поколении эмиграции, чье мнение о «Колымских рассказах» Шаламова было относительно свободно от сенсационного эффекта опубликованной в советском журнале повести Солженицына. В глазах остальных критиков того поколения, включая Гуля, именно Солженицын, а не Шаламов олицетворял свободную русскую литературу.

В марте 1963 года, через полгода после выхода «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире», Гуль публикует статью «А. Солженицын, соцреализм и школа Ремизова», в которой утверждает, что хотя повесть стала в руках властей орудием десталинизации и «вош[ла] в генеральную линию пропаганды Хрущева», ее восприятие в СССР и на Западе не может быть сведено к общему знаменателю: если в официальной советской критике тех времен за ней закрепилась роль «подлинного помощника партии в святом и необходимом деле» по разоблачению культа личности, то «для нас, людей Запада <…> она не разоблачает решительно ничего. Правду о принудительном рабском труде и о концлагерях люди Запада знают уже несколько десятилетий <…> и в этом смысле повесть Солженицына чрезвычайное запоздание». Отчасти поэтому, согласно Гулю, в эмиграции она ценна «не столько с точки зрения политической, сколько в смысле литературном <…> — как предвестник, как указание пути для русской литературы». При этом «Один день Ивана Денисовича» «как бы зачеркивает весь соцреализм, т.е. всю советскую литературу» [44]. Отождествляя соцреализм с советской литературой, Гуль выдает свое слишком упрощенное понимание литературы советского периода, включавшей в себя, конечно же, не только «“Разгромы”, “Цементы”, “Железные потоки”, “Поднятые целины”, “Леса”, “Бури”, “Хлеба”, “Далеко от Москвы”, “Секретаря обкома”, “Как закалялась сталь” и как она не закалялась, вообще все тысячи романов и повестей, написанных с учетом требований партии и правительства» [45], но и Ахматову, и Бабеля, и Зощенко, и Булгакова, и Шварца, и обэриутов, и многих других авторов, которых никак нельзя назвать соцреалистами. Что касается «Ивана Денисовича», то лишь маска соцреализма, взятая Солженицыным «напрокат» у официальной литературной догмы и ловко примеренная автором, разбиравшимся в правилах игры, — только она и могла сделать возможной публикацию повести в советской печати. Под этой маской, выдающей Ивана Денисовича Шухова за находчивого, преданного своей работе и никогда не унывающего зэка, прочитывается куда больше правды о лагерях, чем может показаться, и именно в этом эзоповом сочетании правдивого и дозволенного заключается великое достижение Солженицына, сумевшего достучаться до массового читателя, но не имевшего возможности сообщить ему всю правду. Чтобы сказать больше, автору был необходим не только иной лагерный опыт (такой, как, например, у Шаламова), но и другой литературный метод, более свободный не только от конвенций соцреализма, но, вероятно, и от жанровых традиций романа и художественной прозы вообще.

В отличие от повести Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова занимали Гуля и русскую эмиграцию старшего поколения, прежде всего, как документальное свидетельство, мало чем отличающееся от других текстов на ту же тему, «полученных с оказией из СССР». Достаточно посмотреть на первую подборку «Колымских рассказов», опубликованную в «Новом журнале» (1966 г., № 85): все четыре текста («Посылка», «Кант», «Сухим пайком» и даже «Сентенция», открывающая номер) написаны, во-первых, от первого лица (в т.ч. от имени группы лиц), а во-вторых, в «простом прошедшем» времени (в отличие от «Шерри-бренди», где все определяется грамматическим напряжением первой фразы «Поэт умирал» вместо простого повествовательного «умер»). Все четыре рассказа содержат описание колымской природы, что для Шаламова было важно функционально, а для Гуля — скорее, «этнографически» [46]. При этом рассказ Шаламова «Кант» Гуль мог принять едва ли не за редуцированную версию повести Солженицына, в которой описан «ничем не омраченный, почти счастливый» [47] день рядового зэка: подобно тому, как Шухов попадает из страшного общего лагеря в более легкий «особый» (политический), герой Шаламова, чуть не погибший в золотом забое, получает «кант» на несколько дней и назначается на «легкую» работу — «щипать стланик». Но если повесть Солженицына заканчивается списком «удач», которые и впредь могут улыбаться Шухову, то герой Шаламова возвращается в зону лишь с тем, чтобы на следующее утро снова оказаться на общих работах.

Роман Гуль в нью-йоркской квартире, 1972–1973

Роман Гуль в нью-йоркской квартире, 1972–1973«Новая проза» Шаламова, в которой традиции русского формализма и «литературы факта» конца 1920-х как бы застыли в мерзлоте Колымы, умножившись на лагерный опыт автора, оказалась непреодолимым стилистическим препятствием для Гуля и многих других представителей первой эмиграции, покинувших Россию вскоре после революции и не имевших возможности не только участвовать, но и следить за рождением и развитием нового языка советской эпохи, на котором — и о котором! — пишет Шаламов (не говоря уже о собственном опыте лагерей, где «закалялись» этот язык и изрядная доля советской культуры) [48]. Если сравнить реакцию Гуля на прозу Шаламова в 1966 году с внутренней рецензией Анатолия Дремова на «Колымские рассказы», написанной всего на три года раньше (в результате этой рецензии рукопись Шаламова была отвергнута «Советским писателем»), то трудно не заметить, что мотивы редактора эмигрантского журнала и официального советского критика были диаметрально противоположными. И в том, и в другом отклике на «Колымские рассказы» проглядывает «положительный герой» Солженицына — простой работяга, весь пафос которого, согласно Дремову, заключается «в утверждении стойкости человека, который и в трагических, бесчеловечных условиях лагерной жизни не теряет качеств человека, собственного достоинства и даже интереса к труду». Вряд ли Дремов ошибался в сопоставлении «Колымских рассказов» и «Одного дня Ивана Денисовича»:

«“Колымские рассказы” как бы полемизируют с повестью Солженицына. То, что было у него положительного, здесь демонстративно “опровергается”. <…> Если Солженицын пытается показать, что как бы то ни было, но человек может и не превратиться в животное, то Шаламов как раз и акцентирует на том [sic!], как от голода, холода, побоев, унижений, страха люди превращаются в зверей. Если Солженицын пытается (часто неудачно, но пытается) показать, как по-разному ведут себя люди в заключении <...>, Шаламов не стремится к такой дифференциации в изображении лагерного мира. <…> Думаю, что опубликование сборника “Колымских рассказов” было бы ошибочным. Этот сборник не может принести читателям пользы, так как натуралистическая правдоподобность факта, которая в нем, несомненно, содержится, не равнозначна истинной, большой жизненной и художественной правде, которую читатель ждет от каждого художественного произведения».

«Колымские рассказы», по мнению Дремова, написаны «квалифицированным, опытным литератором», а значит, «в смысле стилистической правки, “утряски” композиции рассказов и т.п. <...> рукопись [в доработке] не нуждается», т.е. обнаруживает изъяны не в «чисто литературной», а в содержательной стороне дела. Гуль, напротив, счел рукопись исключительно «ценной» по содержанию, но писал Брауну, что многие рассказы не только «однообразны», но либо «не сделаны», либо «совсем плохие, <...> требующие литературной обработки» [49]. Противоположные взгляды Гуля и Дремова на прозу Шаламова объясняют, почему «взрывное значение» рукописи «Колымских рассказов», доставленной в Нью-Йорк в 1966 году, могло быть реализовано лишь через десять с лишним лет. В отличие от рассказа Шаламова «Сентенция», где в конце, как в известном стихотворении Мандельштама, слово превращается в музыку («Останься пеной, Афродита, / И, слово, в музыку вернись...»), в «Новом журнале» музыки из «Колымских рассказов» не получилось. Страшная музыка Шаламова по-настоящему зазвучала лишь в 1970-е и вряд ли могла зазвучать раньше: в России — по идеологическим причинам, в эмиграции — прежде всего, по стилистическим.

Если во второй половине 1960-х восприятие «Колымских рассказов» агентами литературного истеблишмента в России и в эмиграции подчинялось законам центральной симметрии, то начиная с 1970-х, с приездом на Запад «третьей волны», эта динамика стала напоминать, скорее, закон сообщающихся сосудов [50]. Новое поколение эмигрантов из Советского Союза привезло с собой не только огромный массив самиздата, в том числе и новые рукописи Шаламова, но и принципиально иной культурно-языковой багаж, иное знание языка и культуры, продуктом которой они являлись, родившись в Советской России (и, в свою очередь, зная о дореволюционной России — той, которую «увез» Гуль, — лишь понаслышке) [51]. И в этом смысле «новая проза» Шаламова оказалась впереди своего времени.

В 1973 году в предисловии к своей книге с характерным названием «Одвуконь» Гуль высказывал надежду, что «когда-нибудь настанет день — и непременно настанет! — когда вся полувековая халтура “инженеров человеческих душ” отомрет, а творчество советских писателей, кто, несмотря ни на что, оставался духовно свободным, сольется с творчеством русских свободных писателей-эмигрантов. И тогда русской литературе не нужно уже будет “ехать одвуконь”» [52]. К началу 1970-х день, о котором Гуль пишет в будущем времени, уже почти настал, так что надежды на воссоединение советской и эмигрантской литератур представляются если не запоздалыми, то, по крайней мере, не вполне точными «грамматически»: в эмиграции оказались не только новые рукописи «свободных русских писателей», но и целое созвездие самих писателей, высланных или уехавших следом (Бродский в 1972-м, Синявский в 1973-м и др.). Вопрос об «одной или двух русских литературах», возникший в кругах первой эмиграции в 1920-е годы и продолжавший быть актуальным на протяжении полувека, в 1970-е стоял уже иначе: теперь речь шла не об идеологическом делении русской литературы на «советскую» и «эмигрантскую», а о языковых и стилистических различиях между литературным истеблишментом в лице Союза советских писателей-соцреалистов и неподцензурной русской культурой, чьи разногласия с режимом, как в полушутку заметил Синявский, были «прежде всего стилистические» [53]. Другими словами, на передний план вышел «собственно языковой, лингвистический» барьер между разными поколениями русских писателей и критиков за границей, о чем в 1978 году говорила Мария Розанова на симпозиуме «Одна или две русских литературы?» в Женеве [54]. Лишь тогда, впервые за полувековую историю эмиграции, на этот вопрос стало возможным ответить: одна, не две. В симпозиуме участвовал и Михаил Геллер, историк, писатель и профессор Сорбонны, в том же году впервые издавший «Колымские рассказы» в Лондоне отдельной книгой и тем самым вернувший имя Шаламова «одной» русской литературе.

В единственном отклике на первое книжное издание «Колымских рассказов», прозвучавшем в эмигрантской прессе, рецензент, припомнив Шаламову и письмо в «Литературную газету», и реакцию на него Солженицына, расценил его как «увесистый булыжник», объяснив, что

«издание за рубежом русских книг, главный читатель которых в России, мы всегда рассматривали и с точки зрения отправки за “железный занавес”. В этом отношении “Колымские рассказы” изданы крайне неудачно: книга с короткими страницами (всего их 896) получилась как тяжелый ком» [55].

Подведя итог двенадцатилетней истории публикации «Колымских рассказов» на Западе, первая книга Шаламова все же не соответствовала главной политической миссии тамиздата: использовать литературные тексты как оружие холодной войны. Именно эту миссию старшее поколение эмиграции по-прежнему ставило выше эстетических качеств рукописей из СССР — даже тогда, когда железный занавес уже изрядно проржавел.

В ближайшее время COLTA.RU продолжит публикацию материалов, посвященных истории наследия Варлама Шаламова.

[1] Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Сост. Михаил Геллер. — Лондон: Overseas Publications Interchange, 1978.

[2] Фактически пост главного редактора Гуль унаследовал от Михаила Карповича еще в 1959 г. До 1966 г. его номинальными соредакторами были Николай Тимашев и Юрий Денике.

[3] Роман Гуль. Я унес Россию. Апология русской эмиграции. Т. 3. Россия в Америке. — Нью-Йорк: Мост, 1989. С. 170.

[4] См., например, публикацию повести Лидии Чуковской «Софья Петровна» в «Новом журнале» в том же году (№ 83).

[5] Гуль. Я унес Россию. Т. 3. С. 179.

[6] Например, «Калигула» и «Почерк», так и не напечатанные в «Новом журнале», вышли в январском номере журнала «Посев» за 1967 г. (№ 1). В том же году «Колымские рассказы» были переведены на немецкий и вышли отдельной книгой с опечаткой в фамилии автора (Artikel 58, Die Aufzeichnungen des Häftlings Schalanow. Köln: Friedrich Middelhauve Verlag, 1967), а с немецкого переведены на африкаанс (Varlam Šalanov. Artikel 58: 'N Ooggetuie Verslag oor die Bannenlinge in 'n Siberiese Strafkamp. Tr. Jahannes van der Merwe. Kaapstad: Tafelberg-uit-gewers, 1967). Через два года последовало первое французское издание: Varlam Chalamov. Récits de Kolyma. Tr. Olivier Simon and Katia Kerel. Paris: Denoël, 1969. О первых книгах Шаламова на иностранных языках см. статью Марка Головизнина «К вопросу о происхождении первых зарубежных изданий “Колымских рассказов” В.Т. Шаламова».

[7] Издательство OPI было основано в 1964 г. Анджеем Стипулковским (Andrzej Stypulkowski, 1929—1981), главным редактором Polonia Book Fund. Начиная с 1980-х им руководил Серафим Милорадович. Встречался ли Гуль со Стипулковским в Нью-Йорке в конце 1970-х, установить не удалось (согласно бывшей сотруднице OPI Нине Карсов, архив издательства не сохранился). Среди книг, вышедших в OPI до 1978 г., были «Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года» под ред. Павла Литвинова (1968), «Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции» Юрия Глазова (1973), «Концентрационный мир и советская литература» Михаила Геллера (1974), «В тени Гоголя» (1975) и «Прогулки с Пушкиным» (1975) Андрея Синявского, «Искусство под бульдозером: синяя книга» Александра Глезера (1976), «Записки незаговорщика» Ефима Эткинда (1977), «Противостояние духа» Бориса Шрагина (1977), «СССР и Запад в одной лодке» Андрея Амальрика (1978) и др.

[8] Собственно «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты» и «Воскрешение лиственницы». За 10 лет в «Новом журнале» опубликованы рассказы из всех четырех циклов. Александр Гладков, встречавшийся с Шаламовым 7 сентября 1966 г. и читавший только что взятую у него рукопись «Колымских рассказов», отмечает на следующий день, что тогда рассказов было написано «уже около полутораста». Общее число рассказов в четырех циклах, находившихся, вероятно, в распоряжении Гуля, — 116 (33 в «Колымских рассказах», 25 в «Левом береге», 28 в «Артисте лопаты» и 30 в «Воскрешении лиственницы»).

[9] Впервые имя Брауна упомянуто в этом контексте американским переводчиком Шаламова Джоном Глэдом (Varlam Shalamov. Kolyma Tales. Tr., with a preface by John Glad. London: Penguin, 1994. P. XV). Другой рукописью, привезенной Брауном в США в 1966 г., были «Воспоминания» Надежды Мандельштам. Через 10 лет, в 1976 г., Браун помог переправить архив Мандельштама в Принстон, где он хранится по сей день.

Единственным славистом, упоминаемым самим Шаламовым в «Записных книжках» (правда, намного позже, в 1973 г.), был Джеймс Биллингтон, автор известной книги о России «Икона и топор» (1966). По воспоминаниям Глэда, в личной беседе с ним Биллингтон говорил, что тоже встречался с Шаламовым у Н.Я. Мандельштам (из телефонного разговора Джона Глэда со мной, 2 сентября 2013 г.). См. нелестную запись Шаламова о Биллингтоне: «Я сначала напишу об Испании, а потом поеду туда посмотреть, правильно ли я написал. Так поступил по рецепту Мериме сегодня гарвардский профессор, выпустив книгу “Икона и топор” 1968 год. Истолкование истории русской культуры». Из воспоминаний Юрия Дружникова следует, что в период дружбы с Н.Я. Мандельштам Шаламов виделся и с навещавшим ее профессором Сиднеем Монасом. См. также подробную хронологию жизни Шаламова в книге Дмитрия Нича «Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова. 1960—80-е годы» (с. 108—136).

[10] Единственным рассказом, вышедшим в СССР при жизни автора, был «Стланик» (Сельская молодежь. № 3. 1965).

[11] Интервью Джона Глэда с Ириной Сиротинской. 19 апреля 1990 г. Вашингтон (РГАЛИ, Ф. 2596. Оп. 2. Д. 189). Согласно Сиротинской, после смерти Шаламова ставшей его душеприказчицей, это была первая и единственная попытка, лично санкционированная автором, передать рукопись «Колымских рассказов» за границу. Благодарю Анну Гаврилову за указание на этот источник.

[12] The Journal New Review Records. Box 2, Folder 14. Amherst Center for Russian Culture (далее — Amherst). Перевод мой. Вернувшись из Москвы 27 июня, 8 июля 1966 г. Браун писал Струве: «Излишне говорить, что наиболее важной частью моей поездки было знакомство с Надеждой Яковлевной. Я бывал в ее доме буквально каждый день, и факт в том, что она практически усыновила меня. Мы стали необыкновенно близки — действительно, так близки, что я начинаю думать, не утратил ли я безвозвратно ту научную объективность, которой обладал когда-то в касающихся ее вопросах» (Gleb Struve Papers. Collection No. 85018. Box 26, Folders 3—4. Hoover Institution Archives. Далее — Hoover. Перевод мой). В начале марта 1966 г. Браун виделся и с Ахматовой, причем, по его собственным словам, «грустным образом отличился тем, что был ее последним посетителем. 2-го вечером она была необычайно тепла и весела. Мы много смеялись, и я ушел с бодрым чувством, что нам предстоит еще много встреч. 5-го я узнал, что утром она умерла» (письмо Брауна Нине Берберовой от 24 марта 1966 г. Nina Berberova Papers, Gen Mss 182, Box 5, Folder 90 Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Далее — Beinecke. Перевод мой).

[13] Некоторые из книг, изданных Филипповым, уже были известны в Москве, о чем Шаламов не мог не знать хотя бы от Н.Я. Мандельштам. В той же дневниковой записи, фиксирующей встречу Шаламова с Брауном, 26 мая 1966 г. Гладков свидетельствует: «Н.Я. вся в посетителях, в цветах, устает от бесконечных разговоров и не может без них жить. У нее последние американские издания Мандельштама, Ахматовой и Гумилева, с массой опечаток, но трогательно старательные».

[14] По крайней мере, в обширной переписке Брауна с Филипповым и Струве она не упоминается (Boris Filippov Papers, Gen Mss 334, Box 3, Folders 41—42. Beinecke; Gleb Struve Papers. Collection No. 85018. Box 26, Folders 3—4. Hoover). Не упоминается имя Шаламова и в переписке Брауна с его коллегой по Принстону Ниной Берберовой (Nina Berberova Papers, Gen Mss 182, Box 5, Folder 90. Beinecke).

[15] Джон Глэд. Беседы в изгнании: русское литературное зарубежье. — М.: Книжная палата, 1991. С. 47.

[16] The Journal New Review Records. Box 2, Folder 14. Amherst.

[17] Там же.

[18] Там же.

[19] Там же. Перевод мой. Обстоятельства смерти Мандельштама в то время еще не были широко известны. См. публикацию Павла Нерлера и его книгу «Осип Мандельштам и его солагерники» (М.: АСТ, 2015).

[20] Русская мысль (1 августа 1968 г.).

[21] См. письмо Брауна Гулю от 9 октября 1966 г.: «Хотел просто поблагодарить Вас за возвращение рукописи, которая пришла вчера» (The Journal New Review Records. Box 2, Folder 14. Amherst. Перевод мой).

[22] The Journal New Review Records. Box 2, Folder 14. Amherst. См.: Varlam Shalamov. «A Good Hand» and «Caligula». Tr. by Martin Dewhirst // Russia's Other Writers. Selections from Samizdat Literature. Ed. by Michael Scammell, with foreword by Max Hayward. — New York — Washington, Praeger Publishers, 1971. P. 152—159. В этой же антологии Браун опубликовал свой перевод «Четвертой прозы» Мандельштама (P. 130—145). Майкл Скаммэлл отмечает в предисловии, что издание целиком состоит из текстов, опубликованных в журнале «Грани», хотя оба рассказа Шаламова взяты не из «Граней», где они никогда не печатались, а из «Посева», где они вышли в январе 1967 года (№ 1).

[23] Michael Brewer. Varlam Shalamov's «Колымские рассказы»: The Problem of Ordering. M.A. Thesis. The University of Arizona, 1995. P. 87.

[24] Ирина Каневская. Памяти автора «Колымских рассказов» // Посев. № 3. 1982. С. 47.

[25] Gleb Struve Papers, Collection No. 85018. Box 29, Folder 16. Hoover.

[26] Jerzy Giedroyc Papers. Kultura Paryska Archives at Instytut Literacki, Maison Lafitte, Paris.

[27] Произвольная организация текстов вкупе с варварской редактурой перекочевала из «Нового журнала» в первые английские издания «Колымских рассказов». В предисловии к первой книге Джон Глэд оговаривает, что она «содержит лишь подборку рассказов Шаламова. <…> Безусловно, такая подборка неизбежно влечет элемент произвольности, и я искренне надеюсь, что полное издание рассказов рано или поздно появится по-английски» (John Glad. [Foreword] // Varlam Shalamov. Kolyma Tales. — New York: Norton, 1980, p. 16—17; перевод мой). Во втором томе произвольными оказываются уже не только композиция рассказов, сгруппированных по тематическим рубрикам («Выживание» [Survival], «Надежда» [Hope], «Преступный мир» [The Criminal World], «Связи с Америкой» [The American Connection], «Освобождение» [Release], «Работа» [Working], «Веселье» [Marrying], «Воровство» [Stealing] и т.д.), но и само заглавие: «В качестве названия сборника я выбрал название рассказа “Графит”. В нем Шаламов описывает, как бирки надписываются графитным карандашом, так как эти надписи останутся навсегда. <...> [Р]ассказы Шаламова нельзя рассматривать как отдельные произведения. Каждый из них представляет собой деталь цельной мозаики, и они поддаются пониманию и достигают эмоционального эффекта лишь в своей совокупности» (John Glad. [Foreword] // Varlam Shalamov. Graphite. — New York: Norton, 1981, p. 13, 17, перевод мой). Авторская композиция циклов была частично восстановлена лишь в третьем и последнем на сегодняшний день издании «Колымских рассказов» на английском языке (Varlam Shalamov. Kolyma Tales. Tr. John Glad. — London: Penguin, 1994). Сами переводы, многие из которых были выполнены по первым публикациям «Колымских рассказов» в «Новом журнале», в этом издании мало изменились, а количество рассказов в пяти циклах, составивших книгу, было существенно сокращено.

[28] Leona Toker. Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors. — Bloomington, IN: Indiana UP, 2000. P. 159.

[29] Ср. другое замечание Токер: «Впечатление от циклов рассказов Шаламова связано с пульсирующим ритмом повествования, где рассказы о зверствах перемежаются с моментами “послабления”». Не потому ли Гулю, тасовавшему рассказы Шаламова, как карты, показалось, что они «однообразны и тяжелы по темам» настолько, что, будь они изданы книгой, «ни один читатель не осилит» больше, чем 150—200 страниц (из письма Гуля Брауну от 29 сентября 1966 г.)?

[30] Cм.: Лазарь Флейшман. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго»: Борис Пастернак и «холодная война». Stanford Slavic Studies. Vol. 38. — Стэнфорд: Изд-во Стэнфордского университета, 2009; Иван Толстой. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. — М.: Время, 2009.

[31] Ср. свидетельство Гладкова: «Как я и думал, у него заблокировали книгу стихов в “Сов<етском> пис<ателе>” и цикл стихов в “Лит<ературной> газете”. При выяснении причин узнает, что все упирается в Союз писателей. Он не член Союза. Разговор с Марковым. — Мы вас примем, но вот вас все печатают за рубежом. Мы знаем, что Вы сами не передаете, что это делается без разрешения, но напишите мне об этом, а я покажу это письмо в приемной комиссии… В.Т. написал, Марков передал письмо, выбросив обращение и один абзац, в “Лит. газету”. Но В.Т. ни о чем не жалеет и настроен задорно. Он хочет вступать в Союз» (дневниковая запись от 28 февраля 1972 г.).

[32] Ср. едкую запись Шаламова в ноябре 1971 г.: «Самиздат, этот призрак, опаснейший среди призраков, отравленное оружие борьбы двух разведок, где человеческая жизнь стоит не больше, чем в битве за Берлин».

[33] См., например: Борис Лесняк. Варлам Шаламов, каким я его знал // Рабочая трибуна (14 марта 1994 г.).

[34] Упразднение Колымы? [аноним] // Русская мысль (23 марта 1972 г.).

[35] Там же.

[36] В октябре 2015 г. мне довелось встретиться с автором заметки «Упразднение Колымы?», который взял с меня обещание не раскрывать его имени, но сказал, что раскаивается за написанное им о Шаламове.

[37] Новое русское слово (30 апреля 1972 г.).

[38] The New Review Records. Box 9, Folder 53. Amherst.

[39] Письмо Струве Гулю от 7 августа 1972 г. The New Review Records. Box 10, Folder 36. Amherst.

[40] А. Аджубей. От океана к океану // Юность. № 2. 1956. С. 99. Ср. также высказывание Николая Грибачева: «Это такие, как он, в свое время вырезали языки у красноармейцев, снимали полосами кожу со спины и посыпали раны солью» (цит. по: Советские журналисты о Г.П. Струве // Русская мысль. 19 января 1956 г.).

[41] Литературная Россия (11 февраля 1972 г.). Эту статью Струве обсуждал, например, с Юрием Иваском (Jurij Ivask Papers. Box 6, Folder 28. Amherst).

[42] Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. 1918—1956. Т. 2. — Париж: YMCA-Press, 1974. С. 610.

[43] Уже 23 июня 1967 г. Александр Храбровицкий сообщал в письме Шаламову, какие именно тексты напечатаны в первых двух номерах «Нового журнала» (РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 2. Ед. хр. 160), первый из которых (№ 85) был в домашней библиотеке Шаламова, впоследствии переданной в РГАЛИ. Выражаю благодарность Сергею Соловьеву за это дополнение. Более того, Храбровицкий вспоминает, что Шаламов сам давал ему «читать “Новый журнал” со своими рассказами», а «25 сентября 1967 года, будучи у меня <...> сделал следующую приписку к моему письму Сионскому [парижскому корреспонденту Храбровицкого]: “Дорогой Александр Алексеевич. Сердечно вас приветствую и благодарю. Поблагодарите Г. Адамовича, чью рецензию я прочел. <...> В. Шаламов”» (Александр Храбровицкий. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи. Вступ. статья, сост., подг. текста и комментарии А.П. Шикмана. — М.: НЛО, 2012. С. 208—209). См. об этом также воспоминания Олега Михайлова «В круге девятом. Варлам Шаламов».

[44] Новый журнал. № 71. 1963. С. 58—74. Цит. по: Роман Гуль. Одвуконь: советская и эмигрантская литература. — Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 81—83. В числе книг, познакомивших эмиграцию со сталинскими лагерями, Гуль отмечает вышедшие в эмиграции «Россию в концлагере» Солоневича (1936), «Путешествие в страну зека» Марголина (1952), «Тюрьмы и ссылки» Иванова-Разумника (1953), «Трудные дороги» Андреева (1959) и др.

[45] Там же. С. 83.

[46] См. статью Леоны Токер, специально посвященную роли природных описаний в прозе Шаламова: Leona Toker. Varlam Shalamov's Kolyma // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture. Ed. by Galya Diment & Yuri Slezkine. — New York: St. Martin's Press, 1993. P. 151—169.

[47] Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. — Франкфурт-на-Майне: Посев, 1970. С. 133.

[48] Неприятие формализма, нашедшего новое и неожиданное воплощение в прозе Шаламова, составляло кредо «Нового журнала» с самого начала. Ср. статью основателя журнала Михаила Цетлина, цитируемую в воспоминаниях Гуля: «Для критиков-формалистов не существует в произведении вопроса “что”, а только “как”; для них единственный вопрос — как это сделано? Это очень любопытно, но такой вопрос задает себе часто ребенок при виде игрушки и для удовлетворения любопытства ломает игрушку и не употребляет ее для игры. Критики-формалисты так и думают: игрушки существуют не для игры, но для того, чтобы быть сломанными. Критики-формалисты не только отрекаются от своей личности, но и уничтожают личность автора. Для них не существует биографии» (Гуль. Я унес Россию. Т. 3. С. 158—159; ст. Цетлина см. в «Новом журнале», № 53, 1958, с. 221—226).

[49] The Journal New Review Records. Box 2, Folder 14. Amherst.

[50] См. статью Александра Гениса «Третья волна: примерка свободы»: «Эмиграция и метрополия всегда напоминали два соединяющиеся сосуда: чем больше давление в одном, тем выше уровень в другом. Когда после хрущевской оттепели и других свобод 1960-х жизнь в СССР замерла и усохла, Третья волна предоставила российской культуре убежище и полигон».

[51] При этом Солженицына, высланного из СССР в феврале 1974 г., писателем и гордостью третьей волны можно считать лишь чисто хронологически. Стилистически и идеологически он стоял гораздо ближе к старой эмиграции, был более понятен им, а не своему поколению русских литераторов на Западе. В то время как старая, «умирающая эмиграция своим последним выдохом послала мне помогательную волну», третья эмиграция, как писал Солженицын в «Очерках изгнания», «хотя и разбирает бойко мои книги в бесплатной нью-йоркской лавочке, но им не внемлет, за ними не идет».

[52] Роман Гуль. Одвуконь. Советская и эмигрантская литература. — Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 3.

[53] Андрей Синявский. Диссидентство как личный опыт // Синтаксис. № 15. 1985. С. 132.

[54] М. Розанова. На разных языках // Одна или две русских литературы? Международный симпозиум, созванный факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией славистики. Женева, 13—15 апреля 1978 г. Под ред. Жоржа Нива. — Женева: Edition L'Age d'Homme, 1981. С. 207. Тот же вопрос обсуждался и на другой конференции, организованной в 1981 г. Ольгой Матич в Лос-Анджелесе и составившей главную сюжетную линию романа Сергея Довлатова «Филиал» (см.: The Third Wave: Russian Literature in Emigration. Ed. by Olga Matich and Henry Heim. Ann Arbor, MI: Ardis, 1984).

[55] Геннадий Андреев (наст. имя: Геннадий Хомяков). О книге В. Шаламова // Русская мысль (12 апреля 1979 г.).

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229293 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228736 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20228989 Академическая музыка

Академическая музыка