В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202436338Тихий голос, многократно заглушенный поступью истории по брусчатке, за которой она, Наталья Горбаневская, так долго была едва слышна. Большая цена не только человеческая — но и поэтическая. Что поделать — шаг слышнее слова.

История поэзию не учит,

поэзия историю — тем паче,

и кто кого по пересылкам мучит,

не зарифмуешь...

Не зарифмуешь. Вышли на площадь. Что из этого получилось — все знают. Психушки, зоны, ссылки. Поломанные судьбы. Это сейчас, на уже расчерченной карте, легко обозначить границы зла, обрисовать рифы и риски, стереть очертания компромиссов. А тогда на каждом шагу сомнения, а за каждым шагом — ужас неизвестности. И внутренний вечно колеблющийся камертон: не оступиться, не ошибиться в очертаниях этого лукавого дня, еще не ограненного историей. Не только для тебя, но и для твоих близких, детей, друзей. Поэт — всегда первопроходец по чистому листу. И все же лишь избранным выпадает сделать шаг и сойти с собственных страниц. Блаженны изгнанные правды ради.

О, если б без слова, мычаньем

дотыкаться в вымя небес,

с прилипшим к губам молочаем,

с ключами наперевес.

О, если бы можно сказаться

нечленораздельней, чем мысль,

без стихосложенья — эрзаца

Иаковой лестницы ввысь.

О, если б без рифмы, без слога

и без языка, но пока

без складу и ладу эклога

карабкается в облака

и высь оглашает мычаньем,

чтоб слышали эти и те,

как жизни грядущей мы чаем,

посеяв ключи в пустоте.

И все же все начиналось с поэзии. Шаг равнялся слову. Буква за буквой навстречу новой, нечитанной еще свободе под стрекот пишущих машинок. Об этом сама она вспоминала так: «За поэзию у нас платили — тюрьмой, лагерем, бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам; в послесталинские “вегетарианские” годы — опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962—1963 года переписывал на машинке только что запущенный в самиздат “Реквием” Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам <…> сотни, тысячи этих отдельных читателей (но не будем преувеличивать, не миллионы — миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией), желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием самиздат. На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи — та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама “ворованный воздух”. Позже в самиздат пошли и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и — оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии».

Катакомбность — наиболее естественная форма и веры, и поэзии. Обе предполагают предельную верность. Неусловность слова. Профессиональным христианам, знающим, «как надо», или же литераторам в позе художников, «далеких от политики», это трудно вместить и сегодня. «Единство поэзии и жизни имеет свою цену», — написал о Горбаневской Томас Венцлова. Путь узок, но она прошла между Сциллой и Харибдой — между героизмом и избранностью, оставшись собой, любя и ценя других. Потому и была удивительным переводчиком.

Мне ни грамоты, ни ордена,

на заплаты эта честь.

Но позволь мне, Боже, Норвида

«Vade mecum» перевесть.

Потому и писала о других с любовью и пиететом, о себе — с легким юмором:

«В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного: будучи в гостях у Анны Ахматовой, в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я — как многие другие в те дни — получила разрешение переписать ее “Реквием”. Этот цикл стихов (или поэма — насчет жанра мнения расходятся, но не это важно) был написан в 1935—1940 гг., во время разгула сталинского “Большого террора”. Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта, в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли “Реквием” бумаге. Но после того как в ноябре 1962 года в “Новом мире” был напечатан “Один день Ивана Денисовича”, Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для “Реквиема”. И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти “Реквиему” в самиздат.

Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: “Этим карандашиком перед вами переписал «Реквием» Солженицын”. Но кроме меня и Солженицына — этим ли, не этим ли “карандашиком” — “Реквием” переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатала, наверное, десятка два закладок по четыре экземпляра в каждой. Раздавая “Реквием” друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: “Перепечатаете — один экземпляр возвращаете мне”. И дальше все шло по новому кругу. Так только через мои руки распространились сотни экземпляров “Реквиема”, а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч. <...> На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками (23 октября и 24 декабря) у меня снова накопилась груда самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам (на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ), составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно — зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, — принялась точить карандаши для старшего сына-школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной “документ”, предназначенный к изъятию: как, мол, это лучше записать в протокол? Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: “Что вы берете! Это же автограф Ахматовой!” — и... в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь, один из гэбистов в восторге кинулся к телефону извещать “моего” следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова... Уже решенный арест получал дополнительное обоснование, а главное, неизмерима была чекистская гордость: в кои-то веки натолкнулись на “вооруженное сопротивление”. Что же до изъятого на обыске списка (закапанного кровью!), то поднятый вокруг него шум привел к тому, что летом 70-го года, после суда, “Реквием” оказался в числе немногих бумаг, возвращенных моей маме. Стало быть, признан некриминальным. Что не помешало годом позже одесскому суду включить “Реквием” в приговор по делу Рейзы Палатник как пункт, доказывающий ее вину в “изготовлении и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”...»

Что было потом — хорошо известно. А спустя 22 года, в августе 1990-го, новые ветры свободы подхватили и понесли Европу. И вот — вручение почетного гражданства и символического ключа от города Праги знаменитой восьмерке, участникам демонстрации 68-го года на Красной площади, протестовавшим против ввода советских танков в Чехословакию. Они выходили «за вашу и нашу свободу», и один из первейших поступков нового, свободного, чешского государства — жест благодарности. Дубчек, первый премьер свободной Чехии, поспешил пригласить в качестве почетных гостей тех, кому считал себя обязанным. Ну и Гавел, конечно. Первый президент-диссидент.

Компания собралась разношерстная. Съехались, разбросанные, из разных стран. Встретились, будто не расставались. Только не все дожили, увы. Поселили в личном особняке Дубчека в Градчанах. Можно долго рассказывать о каждом, о том, как почетные гости отказались ездить на специально предоставленной правительственной машине с мигалками и затемненными стеклами (уж очень напоминали гэбэшные), как передвигались то на метро, то на микроавтобусе всей шумной компанией, как путали комнаты в резиденции, теряли лекарства и деньги, врывались по ошибке в номера друг друга. Как окатило с головой из биде (не знали, что это такое в роскошных премьерских апартаментах), и они явились на прием мокрые (запасного костюма не было), как гуляли вместе с народом по ночной Праге, молодежь устроила карнавал — переоделись в самодельные картонные танки (высмеять — значит, перестать бояться), вдруг услышали русскую речь на площади, подошли, заговорили — и были поражены, с кем довелось встретиться.

Ося Горбаневский, самый младший участник демонстрации (в августе 68-го ему было три месяца, и на Красную площадь Наталья Горбаневская вышла с коляской — это тем, кто сейчас охает, что, мол, зачем детей в политику: не политика это, а жизнь не по лжи), был тогда студентом кинофакультета и на встрече с Дубчеком произнес длинную и вдохновенную речь про катящуюся коляску — из фильма «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна — проведя остроумную параллель с историей страны и своим младенческим в ней участием... Коляска была и вправду с историей. Маша Слоним вспомнила в ФБ: «На днях Наташа мне напомнила, что эта коляска была моей, то есть Антошкиной. Мы ее отдали маленькому Осику. Так что хоть не я, но моя коляска оказалась причастной к этой исторической акции…» Горбаневская немедленно отозвалась:

«Антошка на два года старше Оськи, и коляска, в которой его уже не катали, стала местом развлечения родителей, которые в нее прыгали и качались (очень молодые были). Поэтому до меня она добралась в довольно растерзанном состоянии, ручка этой большой коляски время от времени делала кульбит (или как это там назвать), а коляска становилась вертикально. В конце концов Илюша Габай прикрутил ручку к коляске толстой проволокой, и она уже никак не складывалась — ни правильно, ни кульбитом. Потому-то на Красной площади возникли сложности у тех, кто нас задерживал: в багажник коляска никак не лезла!»

Раздолбанная детская коляска, не влезающая в гладкую черную пасть «Волги», — чем не метафора? Эпическо-героическое «можешь выйти на площадь» отступает перед глубинно-христианским «можешь выкатить на площадь коляску с сыном». Мы, сегодняшние, все вышли — как из гоголевской шинели — из той коляски. Хрумкнула челюстями власть, спустя десятилетия разжала, потом снова постепенно сомкнула. Так и держит. Что ж до благодарности, то хотя бы чехи не подвели.

Тогда, в 90-м, по вечерам собирались в гостиной, и премьер страны, хозяин особняка, сидел по-домашнему на диване и ласково-иронично комментировал художественный фильм, шедший в честь годовщины событий по чешскому ТВ: «Ну нет, этот актер Дубчек — герой, не я. Мне-то было очень страшно».

А она, кажется, и не смотрела телевизор. Просто сидела поодаль — в кресле, под лампой, в толстых очках. Держала в руках какую-то кофточку, которую приготовила в подарок девочке, и то ли читала, то ли дремала над книгой. И девочку-подростка, родившуюся после 68-го и оказавшуюся случайно свидетельницей этих дней, пронзило на всю жизнь это чувство хрупкости. Они не были героями по призванию или безрассудству. Им было страшно. Они были героями, потому что были живыми — и каждому было что терять. Но терпеть, чего терпеть без подлости не можно, живые души не могут.

Эта глиняная птичка —

это я и есть.

Есть у ангелов привычка —

песенку завесть.

В ритме дождика и снега

песню затянуть,

а потом меня с разбега

об стену швырнуть.

Но цветастые осколки

— мусор, хлам и чад —

не смолкают и не смолкли

и не замолчат.

Есть у ангелов привычка —

петь и перестать.

Но, непрочный, точно иней,

дышит дух в холодной глине,

свищет — не устать.

Светлая память!

Екатерина Марголис

По просьбе COLTA.RU o Наталье Горбаневской говорят ее друзья и близкие.

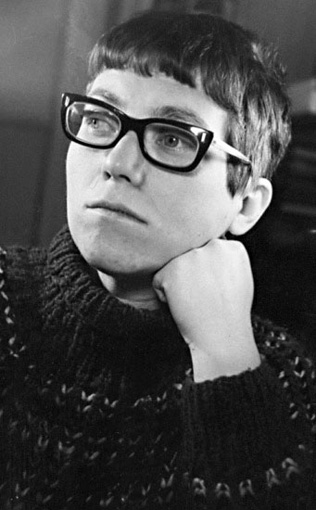

Наталья Горбаневская. Москва, 1966 или 1967© Архив Натальи Горбаневской. gallery.vavilon.ru

Наталья Горбаневская. Москва, 1966 или 1967© Архив Натальи Горбаневской. gallery.vavilon.ruЗнакомство наше началось так: Ромка — Роман Тименчик — всучил мне пакет с туфлями поэта Натальи Горбаневской и велел отнести в починку. Сапожник, взглянув на эти полуистлевшие туфли, чинить отказался. «Что ж это твоя подруга такая бедная? Кем она работает?»

Не говорить же было: «Она работает поэтом». Я сказала: «Учителем».

О Наташе теперь говорят «диссидент», «правозащитник», чуть ли не «общественный деятель». Хуже того, называют героиней — слово, для нашего поколения абсолютно чуждое и казенное.

В конце добавляют, а иногда даже забывают добавить: поэт.

Наташа была и есть — поэт. Все, что она делала, исходило из того, что она была поэт. И то, как она себя вела, иногда нелепо, всегда — трогательно, и то, как она наивно, по-детски любила своих друзей и как ее все любили.

А если говорить о героизме, то я всегда представляю себе не Красную площадь. А вот сидит она одна-одинешенька в квартире, молодая женщина на последнем месяце беременности. И часами перепечатывает «Хронику текущих событий». В любой момент в квартиру могут вломиться, могут ее арестовать. Ведь как страшно! И в этой ситуации она не просто перепечатывала, лишь бы поскорее закончить: она продолжала корректировать и редактировать, правила стиль, расставляла запятые. Храбрости такой не научишься; но какой пример профессионализма, преданности языку!

Несмотря на мой скептический характер, я всегда чувствовала, что общаюсь с человеком необычайным, лишенным всякой фальши. Старалась при ней вести себя получше. Однажды сказала что-то злое, банальное — и она так радостно засмеялась! Приняла за шутку. Она не различала в своих друзьях ничего, кроме хорошего.

Все ей пришлось испытать — и суму, и тюрьму, и тяжкий труд. Но она свою жизнь считала легкой и счастливой. А потом просто уснула.

Очень не хочу быть записным мемуаристом.

Одно могу сказать: Наташины уроки постоянного труда и дела вместо разговоров, начинающихся словами «хорошо бы...» Ее абсолютная преданность друзьям: кого в друзья «назначала», то никаких слов против него не слышала. То же и на своей службе. Наташа была из разряда инициативных рядовых, по объему работы и ответственности — генерал. С плюсами и минусами.

Что касается поэзии — интонация и отдельные строки в моем кругу стали поговорками. А ее новые стихи я еще не открыл.

Наталья Горбаневская на фоне плана Праги. Москва, март 1973© Архив Натальи Горбаневской. gallery.vavilon.ru

Наталья Горбаневская на фоне плана Праги. Москва, март 1973© Архив Натальи Горбаневской. gallery.vavilon.ru77 — смешная цифра. Она сама бы посмеялась.

Наташа, Наташка — вечная девочка. Вечная странница. Поэт.

Я не помню, когда это было, но знаю, что увидела Наташу раньше ее стихов.

Это была компания моего старшего брата Паши.

Опасная компания — как считал мой осторожный папа.

И он был прав, конечно.

И пишущая машинка Эрика была опасным предметом, а она у меня была.

И отдельная квартира — тоже.

Наверное, мы подружились в эту ночь.

Я печатала тогда очень медленно, Наташа — со скоростью профессиональной машинистки. Я делала закладки — четыре-пять хрустящих листочков папиросной бумаги, копирка, подтаскивала исписанные мелким почерком обрывки бумажек.

Это были не стихи, это была «Хроника текущих событий».

Потом по поручению Наташи я ездила в Ленинград за какой-то особой бумагой, которую можно было купить только там.

А потом — голос в приемнике. 25 августа 1968-го. Переделкино, дача Чуковского, я с двухлетним сыном Антошкой.

Обида, что мне не сказали, не взяли. Облегчение, наверное.

Какой страшный выбор был бы для меня.

Наташа его сделала. С 8-месячным Осей вышла на площадь. А дома оставался еще и Ясик. И мама.

Все, что Наташа делала, было точно выверено, взвешено на каких-то ее очень точных весах. Как и ее стихи. Никакой шелухи, ничего лишнего. Только личное.

«Это я не спасла ни Варшаву, ни Прагу потом...» Наташа жила без быта, вне быта, но везде создавала какой-то свой мир. И даже уют.

Квартиры, которые она снимала, быстро становились ее и только ее. Иногда к ужасу хозяев.

Города, в которые она приезжала, быстро становились родными.

Она подарила мне свой Париж, который исходила пешком вдоль и поперек и по которому протащила меня.

Через три дня жизни в Лондоне у меня в гостях она знала город лучше меня. Наташа, умница, тонко чувствовавшая людей и все вокруг, всю жизнь оставалась ребенком. Она умела удивляться, радоваться и восхищаться.

С ней можно было говорить о чем угодно: хочешь — о поэзии, хочешь — просто посплетничать. А хочешь — помолчать. И вдруг: «А давайте я вам прочитаю свои последние стихи»... Последние стихи она нам прочитала в конце этого лета, в свой последний приезд в Москву, в гостях у Зализняков — Андрея и Лены. С Гариком Суперфином.

Я пыталась записать ее на айфон, но не получилось. Так что записи не осталось, зато у всех осталось какое-то щемящее чувство счастья от этого вечера.

От последней встречи. Наташа до посадки изъездила Союз на попутках, автостопом.

Говорят, что как-то Ахматова в шутку сказала: «Ну что, Горбаневская опять на встречных путешествует?». Это — про нее. Какие там попутки? Только на встречных!

Вечная странница, вечная девочка.

Поэт.

4 марта 1983 года мы с Наташей Горбаневской ездили выступать в город Nîmes, и я написал там стиховорение:

От кленовой разлапины,

далеко перетлевшей во мгле,

уцелевшие крапины

на чужой полулевой земле,

утопающей в зелени

и слепящей в щелях жалюзи, —

то к античной расщелине

притулимся в замшелой грязи,

то лекалом бездонного

нас канала потянет под мост,

где на клюве у лебедя сонного

костяной громоздится нарост.

Это были мои первые месяцы в эмиграции. И первая поездка во французскую глубинку по просьбе журнала «Континент». После выступления поздним вечером мы шли по набережной Нима, и вдруг навстречу нам из-под моста выплыл лебедь с каким-то удивительным клювом... Я знал Наташу еще по России, потом мы жили в одном городе — Париже и работали на одной «площадке» «Русской мысли», но именно та поездка и та прогулка носили и носят для меня нечто эмблематичное.

Трудная и счастливая жизнь Натальи Горбаневской

Очень трудно говорить об ушедших друзьях. Мы с Наташей Горбаневской были знакомы — страшно выговорить — почти 60 лет. С первого курса филфака, как сейчас помню — было это на литобъединении. И уже тогда было известно, что Наташка сама пишет стихи, и притом хорошие.

Я всегда помню ее ранние стихи, и теперь люблю и помню наизусть.

Как андерсовской армии солдат,

как андерсеновский солдатик,

я не при деле. Я стихослагатель,

печально не умеющий солгать.

Или известные:

Послушай, Барток, что ты сочинил?

Как будто ржавую кастрюлю починил,

как будто выстукал на ней: тирим-тарам,

как будто горы заходили по горам,

С поразительной, прямо феллиниевской (кабириевской)

концовкой:

А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,

Господь вам просветленье ниспошли.

Мой муж Алик Гинзбург был тоже хорошо знаком с Наташей по временам неподцензурного стихотворного сборника «Синтаксис», за который в шестидесятых был арестован на 2 года. Так что неудивительно, что наши с Наташей судьбы и дальше шли где-то рядом, почти параллельно, иногда расходясь, иногда сближаясь, а порою даже тесно переплетаясь.

Конечно в «диссидентские времена», которые я особенно нежно люблю, дружбы наши были, может быть, глубже и крепче, чем обычно.Процесс Синявского и Даниэля, сразу вслед на ним суж над Гинзбургом, Галансковым и Лашковой, «Хроника текущих событий» и все волнения вокруг нее, солженицынский фонд и помощь зэкам и их семьям, знаменитая Красная площадь и наташина психушка. И, конечно, маленький Оська, оставшийся без мамы.

Собирая сейчас наш архив, я нашла много писем к Наташе и от Наташи — тюремно-лагерная-психушечная переписка. И часто рисунками Ясика (Наташиного старшего сына), которые она неизменно вкладывала в письма, которые писала с воли.

Вновь довелось нам встретиться и в эмиграции. Мы с ней вместе работали в «Русской мысли» почти 15 лет. Странное это было время, и на память о нем остались воспоминания горькие и светлые, часто забавные, порою тягостные.

И все-таки, как ни странно, самыми важными и определяющими для Наташи, по-моему, стали последние десять лет. Казалось, что она все время куда-то шла, ехала, летела. Это было постоянное движение вверх и вширь. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что эта третья заключительная глава ее жизни была итогом всей судьбы. Это было соединение опыта советского противостояния и эмигрантского преодоления. Она оказалась как бы связующим звеном между несколькими поколениями и даже, может быть, между несколькими странами и языками, между разрубленной на части русской поэзией и общественной традицией.

Как мне кажется, она была услышана и воспринята в нынешней России, по крайней мере теми, кто не потерял способности слышать и понимать. И она была воспринята с честью.

А сама она как-то подобралась, помудрела, подобрела, я бы даже сказала — расцвела. И на этой высокой ноте ее и застала смерть. Но что-то мне кажется, что она успела выполнить все, что ей было предначертано сделать. Выпустила в жизнь свои стихи, вырастила сыновей, порадовалась внукам... И Господь послал ей легкую и тихую смерть. Какая, в сущности, трудная, но счастливая жизнь.

Вообще-то я в жизни мало встречал людей с такой здоровой психикой, как у Горбаневской.

И Наташа всегда была в абсолютно рабочей форме. Вот небольшая личная история.

У меня было трудное время в весеннюю сессию на мехмате в 1958 году. Разные личные обстоятельства, то да се — было не до занятий. А тут еще сокурсник Коля Опыхтин со своей кулацкой гнилой идеологией частника написал на меня злобный донос, что я не принимал участия в расчетах по групповым лабораторным работам по аэродинамике, — и мне на кафедре велели все эти пять работ пересчитать самому. И все это еще до зачетной сессии. Немыслимое дело. Я был убит — вылететь из МГУ, идти в армию… В полной апатии я сидел в общежитии в комнате у Наташиной близкой подруги Иры Максимовой. Тут вошла Наташа и спросила: «Что у тебя такой вид, в чем дело?» Я объяснил. Она спросила: «А что, собственно, надо сделать?» Я ей показал формулы и таблицы для заполнения. «А как считать?» — «На логарифмической линейке». — «А как на ней считают?» Я объяснил. «Так, начали!» — она взяла линейку и стала считать, я заполнял таблицы. За три часа мы все это закончили, она сказала: «Привет!» — и пошла дальше.

Моя внучка Эмма прислала мне высказывание Лао-цзы.

Следите за своими мыслями, они станут словами

Следите за своими словами, они могут превратиться в действия

Следите за своими действиями, они станут привычками

Следите за своими привычками, они превратятся в характер

Ваш характер станет судьбой.

Это про Наташу. Она всю свою жизнь провела естественными образом по этому рецепту, и выполнила свою судьбу, вероятно, даже не зная о предупреждении китайского мыслителя.

Я ее увидел в первый раз в большой московской литературной квартире в 1962 году. Ее привел туда Алик Гинзбург читать стихи. Запомнился пронзительно высокий голос, читающий: «Послушай, Барток, что ты сочинил...» Это Наташа этими стихами скрепляла «двух столетий позвонки», помогая современной музыке занять свое место в культуре, из которой ее изгнали

В 1967-68 годах стихийно сложилась группа первых активистов правозащитного движения. Каждый делал, что мог, и в воздухе носилась идея бюллетеня. Наташа просто сказала: «Я буду его делать». Нашлась машинка, а с машинкой у Наташи были профессиональные отношения. Мало кто в то время мог так быстро и аккуратно печатать. Наташа садилась за стол, и машинка взрывалась. Я бегал по городу, собирал бумажки, которые горой росли в наташиной съемной квартире на Сивцевом Вражке. И из этих бумажек день за днем рождалось уникальное издание «Хроника». Способности Наташи высоко-профессионального литературного работника, редактора-журналиста создали создали форму и стиль издания.

1968 год был годом Чехословакии — чехословакая весна была предметом восхищения и надежды для нас и по той же причине предметом страха и ненависти для советского режима. Связь свободы в восточной Европе и в СССР была очевидна для всех. Мой любимый герой Александр Герцен и польские изгнанники в Лондоне провозглашали тосты «За нашу и вашу свободу». Наташа знала, что это был «мой» лозунг. Мы с женой Маей пришли к Ларе Богораз накануне демонстрации. Там была Наташа. Она приняла решение идти на демонстрацию с сыном Осей, которому недавно исполнилось три месяца, но без плаката. Вместо него она будет держать чешский национальный флаг. Я еще за лозунг не брался и ничего под рукой не было. Наташа сказала: я напишу твой лозунг и принесу его на площадь.

Мы встретились на площади 25-го, и она вручила мне плакатик с двумя палочками. Я развернул его и кто-то справа взял вторую палочку, мы сели на кромку тротуара и я увидел, что это был Вадик Делоне.

Только во время следствия я заметил, что Наташа переставила слова в моем плакате, и опять забыл об этом и много лет спустя понял, как глубоко Наташа копнула. Ведь это СССР оккупировал Чехословакию, и нам в первую очередь должно быть стыдно перед Чехами и Словаками. Освободив их, мы может быть и освободим себя, но это уже не их дело. Поэтому свобода маленьких беззащитных народов, раздавленных как асфальтовым катком, всем весом огромного соседа, должно быть первым. Наташа — не политический мыслитель, но ее нравственная позиция глубока и оригинальна.

Поразительно, сколько Наташа успела сделать за свою жизнь. Хроника Текущих Событий. Полдень. Редактирование журналов и газет. Блог. Переводы. Еще тысяча вещей, о которых я не знаю. Бесконечный часы интересной и неинтересной литературной и журналистской поденной работы.

Дружба. Вот и еще один двигатель Наташи. Дружить и помогать друзьям. Среди них особое место принадлежало политзекам и психушечникам.

Но поэзия в любой момент была везде, изнутри и вокруг,. Потому что она была поэтом. И стихи из нее рвались и вырывались. И в преданности поэзии и стихотворцам и бескорыстной радости удачам других поэтов, стихами которых полон ее блог, главная тайна и успех жизни Наталии Горбаневской.

Материал подготовлен Екатериной Марголис

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202436338 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202434398 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202436921 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202442278 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202442824 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202445174 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202445988 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202451640 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202451045 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202444597 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials