Литература

ЛитератураПарсифаль в Белом доме

Погрузка сколотого льда и снега в грузовой трамвай на проспекте 25-го Октября. Ленинград, 1942 год© Георгий Коновалов / Фотохроника ТАСС

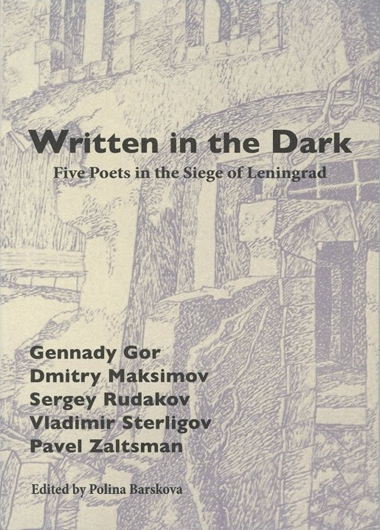

Погрузка сколотого льда и снега в грузовой трамвай на проспекте 25-го Октября. Ленинград, 1942 год© Георгий Коновалов / Фотохроника ТАССВ нью-йоркском издательстве Ugly Duckling Presse вышла антология блокадной поэзии поэтов постобэриутского поколения «Written in the Dark», собранная и подготовленная Полиной Барсковой, поэтом, филологом и ученым, изучающим культуру блокадного Ленинграда. Антология двуязычная — над ней работало несколько переводчиков. Редакторами и соавторами переводов выступили Евгений Осташевский и Матвей Янкелевич, редактор Ugly Duckling Presse, специализирующийся на переводах русскоязычной поэзии первой половины XX века, в том числе и обэриутов.

В антологию вошли стихи пяти авторов, находившихся в Ленинграде во время блокады, — это Геннадий Гор, Дмитрий Максимов, Сергей Рудаков, Владимир Стерлигов и Павел Зальцман. Собственно, не все они — поэты как таковые: Гор состоялся как успешный советский писатель-фантаст, Стерлигов и Зальцман известны как художники-авангардисты.

Мы поговорили с Полиной Барсковой и Ириной Сандомирской (профессор, филолог, изучающий в том числе язык блокады, автор книги «Блокада в слове: очерки критической теории и биополитики языка») о распаде языка и разрушении речи, которые становятся поэзией, не подразумевающей адресата, но спустя десятилетия обретающей читателя и переводчика, — и дополнительно пообщались с редактором переводов сборника Матвеем Янкелевичем.

© Ugly Duckling Presse

© Ugly Duckling Presse— Почему в антологию вошли именно эти тексты? Присутствовала ли проблема выбора из некоего корпуса текстов — либо эти стихи были единственными, которые к вам «пришли»?

Полина Барскова: Была проблема выбора — каждый из этих поэтов написал намного больше, чем данные тексты, и критерий возник в виде исторической рамки: сосредоточиться на блокаде. В результате от Максимова у нас осталось практически четыре стихотворения, хотя он написал намного больше; он, кстати, на мой взгляд, один из самых замечательных русских эротических поэтов-модернистов! С Гором было сложнее — мы сложно и долго вместе с Матвеем, Женей Осташевским и другими переводчиками обсуждали выбор самых репрезентативных вещей (Гор постоянно перепевает, переписывает себя). У Стерлигова взяли мало — он, скорее, именно пишущий художник. Мне кажется, стихи случились с ним от этого блокадного ужаса и ужаса смерти Хармса. Почему люди пишут стихи в таких ситуациях? Мне кажется, Стерлигову стало так жутко от ухода Хармса, что он ничего другого не смог сделать, кроме как заполнить его уход хоть как-то, стихами.

Есть и другой способ ответить на вопрос, почему именно они, — ведь в блокаде было много разных поэтов, и кто-нибудь мог бы сделать более представительную подборку, но у меня в тот момент не было ни сил, ни любопытства делать всеобщую антологию блокадной поэзии: в этом случае мне были интересны тексты людей, которые писали не для публикации. Было важно показать именно другой мир блокады. Получилось так, что люди, чьи стихи у нас оказались, связаны эстетическими, «семейными» связями, это постобэриуты (термин этот я использую за неимением лучшего — каждый из поэтов каким-то любопытным образом связан с обэриутами, наследует им).

— В предисловии к книге вы говорите о том, на чем приходилось делать акцент, чтобы отчетливее разворачивать некоторые вещи для международной аудитории, — вы искали какой-то иной ракурс?

Барскова: Да, была задача попытаться сделать это также и американской книгой. И понять, как начать разговор об этом с американским читателем. Подготовительная работа сделана Матвеем и Женей — они уже представили американскому узкому читателю поэзию обэриутов. Задача, которая меня преследует и кажется то интересной, то невыносимо сложной, — объяснить людям, ничего не знающим о советском веке или знающим что-то не то, что такое блокада Ленинграда. Хотя ведь лучшая книга на эту тему, на мой взгляд, написана американцем — журналистом Харрисоном Солсбери (Harrison Salisbury), называется «900 дней». Она была опубликована еще в 60-х — но у меня ощущение, что все равно нужно начинать с презумпции, будто все нужно объяснять заново. Первый вопрос, который мне задали летом на семинаре историков в Петербурге, — а почему вы выбрали стихи именно этих людей, почему бы вам не поговорить о более жизнеутверждающих текстах? Это как в Музее ГУЛАГа в Москве экскурсовод заметил: «Мы не хотим никого расстраивать». А вот мы, авторы этой антологии, собиратели, хотели бы «расстроить» эту тину, пыль, позолоту, которыми часто кажется покрытой блокадная память.

— Во вступлении вы используете слово «сюрреализм» как обозначение странного, невыносимого. Можем ли мы говорить о сюрреализме как о регистрации искаженной реальности, которая сама находится за пределами нормы? И как в этом ключе меняется функция документальности в этих текстах, где документ не соответствует норме?

Ирина Сандомирская: Я хочу сразу сказать, чтобы не было недоразумений, что я очень близко к сердцу принимаю этот проект и восхищена усилиями и настойчивостью его исполнителей, которые взялись за него и довели до конца, сознавая при этом недостижимость цели. Сама я присутствую в этом разговоре исключительно в качестве читателя и поэтому задаюсь вопросом: а что, собственно, я читаю, глядя в эти стихотворные и прозаические строчки? Если документ — то чего именно? Я не уверена, что можно утверждать документальность, не задавая вопрос о том, что мы в данном случае имеем в виду под документом и что именно документируется. Фуко писал о противопоставлении документа и памятника. Может показаться, что речь о разнице между документом как исторически бесстрастным свидетельством и памятником как артефактом аффективного культа. Однако документ — это нечто, что историк получает готовым, в то время как памятник археолог выкапывает непонятно откуда и он состоит из непонятных осколков, о которых даже неизвестно, являются ли они осколками одного и того же. И историк, работающий как археолог, вынужден взять на себя ответственность, сделав реконструкцию. Но нужно ли говорить о поэзии как документации или правильнее было бы относиться к ней как к памятнику в смысле Фуко — и не является ли такого рода отношение еще одним способом эксплуатации поэзии? Поэзия и так подвергается эксплуатациям — мы постоянно придумываем ей «полезность».

Барскова: В блокадных записках одного художника меня поразил один момент: там он на улице обнаруживает коробку, а в ней — идеальной красоты идеально замерзший младенец. И вот он пишет, что, наверное, это и есть сверхреальность, сюрреальность, реальность «над реальностью». И его задачей является не какое-то особое видение методом сложной возгонки — как это делали французские и испанские сюрреалисты, — а найти в себе способность записать эту сцену. Результат, возможно, будет выглядеть так же странно, как то, что виделось Дали. Но при этом, когда вы регистрируете то, что происходит, у вас совершенно не измененное сознание. Обэриутская сюрреальность — это не сверхреальность, а неизмененность сознания, скажем, Хармса, который просто регистрирует абсолютное изменение порядка вещей вокруг. Я не согласна с популярным взглядом на Хармса и его соратников как только на чудаков, детских волшебников — в своей работе они все же в первую очередь пытались приблизиться к методам изображения реальной реальности.

Сандомирская: Художник в состоянии измененного сознания подставляет себя в качестве мишени событиям; они отпечатываются на нем и оставляют на нем следы, он их регистрирует. Это невероятно мужественная форма того, что сейчас называется artistic research — эмпирическое познание реальности художественными методами, извлечение теории из художественной практики. Исследование реальности, которая не поддается описанию: поди опиши этого младенца, замерзшего в коробке. Когда художник становится мишенью для истории, описание — уже не анализ, а фиксация происходящего, эмпирическое освоение неописуемой истории в опыте умирающего тела.

Барскова: Мы многого не знаем о том, что происходило в городе. Многие ученые не уезжали — биологи, медики: они понимали, что будут наблюдать невиданное. Мы не знаем многого и о том, что происходило в сталинских лагерях. Блокада для многих в каком-то смысле была экспериментальным полем.

Сандомирская: Для власти в том числе. Я много раз говорила о том, что важно смотреть на опыт администрирования блокады: снаружи и сверху из Кремля, изнутри со стороны городских органов. На блокаде было натренировано огромное количество технологий власти.

Барскова: Гор и Зальцман — замечательные примеры того, как важно и сложно различать в этих стихах уровни свидетельства и поэзии, пытаясь понять, в каких они отношениях. И Гор, и Зальцман описывают новую цивилизацию, в которой они оказались, новую антропологию. Например, Гор пишет о новой чувственности, возникшей в блокаду. Лидия Гинзбург в блокадных текстах тоже писала о новых чудовищных отношениях со своим телом. Но и помимо Гинзбург уже известно: в городе развивается мощнейший черный рынок со своими отношениями, наблюдается своеобразная страшная гиперсексуальность, все можно купить за хлеб. Это с замечательной и горькой наблюдательностью описано в романе блокадника Анатолия Дарова «Блокада» (1946), например. Чудовищное обострение всех желаний — тоже огромная часть блокадного существования. И что с этим делать? Ольга Берггольц тоже пишет об этом — желания жизни и смерти соединяются и становятся очень сильными. В какой-то момент ей кажется, что она наконец беременна, она счастлива, а на самом деле это дистрофическое опухание, это в ней смерть растет. У Гора написано о желании обладать и съесть: «Я девушку съел хохотунью Ревекку». Возникает некий «новый город», живущий по своим вполне адским правилам.

— Я заметила странные переживания телесности в этих текстах: понятно, что она связана с пищей, но тема еды проходит как-то вскользь. Животные в этих стихах — не сакральная символика, как у обэриутов, но еда: «кошачье жаркое», частое упоминание коров, молока, навязчивая концепция ненужности в атрибутике всякого понятия, словно объекты делятся на те, которые можно съесть и которые нельзя. У Гора «дятел ненужный стучит» (потому что он за окном — недоступный) и ненужная луна.

Барскова: Слово «ненужный» — «unneeded» — было тяжело перевести. Это как гинзбурговское «непонадобившийся человек» — как это переводить? Когда я думала о нужном и ненужном, мне помогало чтение Агамбена: у него была идея того, что человек в концлагере, в ситуации дистрофии — существо, которое не может себе позволить ничего ненужного. С другой стороны, хочется задать вопрос Ирине о поэзии — она нужная или ненужная в этой ситуации?

Сандомирская: В том-то и дело, что в поэзии нет нужды, нет необходимости. В ситуации выживания она не помогает и является чистым эксцессом и избыточностью. Даже мы сейчас в нашем разговоре пытаемся ее к чему-то приспособить: к документированию, к вычислению нового антропологического состояния, к пониманию того, что происходит в мире. Но поэзия должна быть совершенно бесполезной. И не должна составлять часть экономики голода: голод связан с удовлетворением необходимости и не является прототипом желания, потому что голод удовлетворим, а желание — нет, оно всегда хочет большего, удовлетворения не хочет и необходимости не имеет.

У Беньямина есть противопоставление «просто жизни», или «всего лишь жизни», — и «хорошей жизни». «Просто жизнь» — это жизнь, сокращенная до чистого выживания, питающаяся удовлетворением своей потребности; а «хорошая жизнь» — это иной уровень, и поэзия по причине своей не-необходимости является его частью, частью того, что не удовлетворяется удовлетворением. Я спрашивала у Полины: если мы хотим говорить о поэзии как свидетельстве блокады, зачем поэзия нам нужна в этом смысле? Свидетельств и так достаточно. Архив блокады настолько огромен и разнообразен, что невозможно его разобрать и переработать; зачем еще поэзия?

Барскова: И возникает вопрос для филологов: как нам быть с этой поэзией? Возвращаясь к замечанию о ее избыточности — нам достаточно дневниковых свидетельств того же Зальцмана. Вот он в дневнике — уже, кстати, опубликованном — пишет о том, как пытается похоронить отца, про поход в магазин елочных игрушек, о том, как младенца выставляют в коляске подышать зимой 41-го и следят, чтобы не украли и не съели. Для свидетельства это более чем достаточно. И непонятно, что делать с этими стихами, что они добавляют к дневнику. В этом смысле мне кажется увлекательной и дикой история с Гором — он сам тоже не знал, что с ними делать.

— Возможно, поэзия в запредельных ситуациях несет охранную функцию существования мысли? Даже на уровне архетипов поэзия — это ритуализированный способ упорядочивания мира: молитвы, причитания, плачи. В этих стихах много псалмоподобных текстов, считалок, повторений, бессмыслицы, успокаивающего ритма.

Барскова: Да, тут много самоубаюкивания, самоуспокоения. Как в триптихе Максимова, который превращается, развивается в колыбельную. И тут же возникает вопрос — как работать с этими текстами, учитывая, что приемы, которые мы обнаруживаем в этой поэзии, могут быть сконструированными? Как работать историку и как работать филологу? Что здесь конструкция, прием, а что симптом, попытка работать «напрямую» с блокадной реальностью? При этом, когда мы читаем блокадные дневники, мы видим, что одним из признаков дистрофии является употребление уменьшительно-ласкательных форм (особенно при разговорах о еде). У блокадников считалось, что, когда человек начинает так разговаривать, его можно уже оставлять, помочь ему нельзя. Они хорошо чувствовали этот момент необратимости на уровне языка, когда последняя черта пройдена. Тут в стихах мы тоже видим эту страшную инфантилизацию.

Сандомирская: Мы имеем дело с поэзией, которая «не хочет» публиковаться, отражая свое состояние блокадности. Блокадная тема — это нечто о лишении себя: об истреблении своего внутреннего Другого. Не только о потере другого человека, но и об отказе под давлением крайней необходимости от некоей внешней своей части. При этом остается только внутренняя реальность, где можно питаться только собой. Это поедание себя, замыкание в себе, полная зависимость от внутренних ресурсов и постоянное принесение в жертву одной части себя для выживания другой — крайне драматическая вещь, ведущая к возникновению мира, где нет Другого. Он исчезает или его съедают — и возникает реальность, где вас держат на самоиспепелении, где вы зависите исключительно от собственных внутренних ресурсов. И в этом тоже есть момент эксперимента — как далеко можно в этом самоиспепелении зайти.

— Я тоже отметила, что эти тексты как бы свернуты внутрь себя. Я не видела их читателя во времени-пространстве.

Сандомирская: Потому что нет никакого читателя. Он умер. Его съели. Нет и послания. Это не свидетельствование, как у той же Берггольц, которая хотела свидетельствовать с трибуны. Тут обращаться не к кому: судей нет, публики нет. И не будет суда — это антимессианские стихи, не предполагающие искупления. Там никого нет снаружи: некому ни судить, ни свидетельствовать. Речь о проблеме свидетельствования на Страшном суде, который отменили.

Но здесь и сложность свидетельствования вообще, о чем так правильно вслед за Примо Леви написал Агамбен: ни у кого нет права быть свидетелем. Тот, кто не дошел до конца, полноценным свидетелем быть не может. А тот, кто дошел до конца, уже ничего не скажет.

Барскова: Раньше я предполагала, что Гор не публиковал этих стихов, потому что боялся. Это логично — Гор был увлечен, например, Добычиным, и выстраивалась логическая цепочка: он не смог не написать то, что написал, но потом он нашел в себе ресурсы стать благополучным советским функционером и решил, что публикация этих стихов помешала бы исполнению этой роли. Я не склонна полностью выкидывать в окошко эту аргументацию, но все-таки там были и другие причины внутренней невозможности публиковать эти стихи. Как поэт, я пытаюсь себе представить, что Гор мог чувствовать по отношению к этим своим блокадным стихам. Скорее всего, он чувствовал, что у этих стихов вообще нет читателя.

Я недавно беседовала с замечательной внучкой Гора, которая в очередной раз рассказывала о том, как эти стихи попали к читателю. Это произошло, когда австрийский филолог Петер Урбан собирал стихи для двуязычного издания, русско-немецкого. До встречи с ним семья Гора была в некоторой растерянности, что делать с этими стихами, — они показывали их питерским литераторам, людям со своими профессиональными и историческими привычками, и они отвечали: возможно, это безумие, а даже если это не безумие, то мы не знаем, как с этим работать, было бы лучше, если бы этого вообще не было. И вот эти стихи к нам пришли — и кого они нашли, хотела бы я знать? И насколько Гор мог представить такой поворот, что эти стихи придут к читателю? Этим стихам трудно кого-нибудь себе найти, они не транзитивны. Так не обращаются, да и не к кому обращаться.

— Действительно, в этих стихах нет ни врага, ни оппонента — там отсутствует дискурс насилия как чего-то извне, обусловившего эту чудовищную ситуацию. И нет стремления кому-то рассказать об ужасе, несправедливости. Это сдавшийся язык, который претерпевает те же метаморфозы, что и тело, и сознание, он не может доминировать и навязывать смыслы. Я нашла в этих стихах только одного фашиста — анекдотического, нелепого, с котлетой! Как будто это ответная дегуманизация силы, которая ответственна за происходящее.

Сандомирская: Даже не дегуманизация этой силы, а ее отсутствие. Потому что там, снаружи, вообще ничего нет. Одно «хулиганство»: только люди сядут обедать, как «эти» прилетают бомбить (раздражение блокадника в передаче Лидии Гинзбург; отметим адскую иронию в слове «обедать»). Все это как бы понарошку. То, о чем пишет Гинзбург и о чем я читала во многих медицинских источниках, основанных на наблюдениях военных врачей, — это состояние предсмертного постепенного «уплывания», которое блокадные врачи называют мерцающим делирием. Реальность то наступает, то отступает, а потом тебе становится все равно, реальность это или нет. Это смягченная смерть, смерть без сопротивления. И блокадная поэзия описывает смерть как состояние, где нет репрессии и сопротивления. И думать самое блокаду как результат репрессии и сопротивления поэтому тоже не получается.

Деррида писал о Целане и его ныне ставших популярными словах о свидетельствовании «Niemand zeugt für den Zeugen» — «никто не свидетель свидетелю», или, если пренебречь правилом двойного отрицания в русском языке, «свидетель свидетелю — никто». Деррида пытался распутать это многозначное für. Свидетельствовать в пользу свидетеля или для сведения свидетеля, в качестве свидетеля или вместо него? Возможно, наше чтение этих стихов — это и есть свидетельствование во всей совокупности этих запутанных значений. В контексте литературы коллективной памяти, мне кажется, наш народ нашел бы для себя алиби именно в этой цитате: о каком бы значении für ни шла речь, все равно свидетелем свидетелю оказывается никто. Зачем мы занимаемся этим всем — ездим в эти мемориалы, копаемся в этих архивах? Имеем ли мы право находиться в местах, где мученики буквально ходят тенями, и высказываться на эту тему, находясь среди теней? Занимаясь этим, являемся ли мы свидетелями свидетельства или подтверждаем его негативность самому себе, потому что некому свидетельствовать, никто не слушает, никого там нет?

— Во время презентации антологии вы упоминали Светлану Алексиевич, говоря о чрезмерной эстетизации свидетельства…

Сандомирская: Да, тут есть проблема: не приводит ли ее хорошее намерение дать голос тем, у кого голоса нет, к заглушению этих голосов? Это этика конца 80-х, связанная с идеей постколониализма о том, что есть говорящие, а есть неговорящие и если последние не могут говорить, то мы можем стать их адвокатами, дав им свой голос. Вы начинаете говорить за них — тут и вступает многосмысленность этого für, «за»/«для»: я говорю в их пользу, делая их голос понятным и слышимым, но я их заглушаю, поэтому уже не могу быть уверена в том, что говорю в их пользу и что это именно то, что они сами имеют, но не умеют сказать.

Барскова: Конечно, это началось не с Алексиевич, а с ее учителей — в частности, Адамовича. Именно в его «Блокадной книге» есть все те приемы, которые использовала и Алексиевич. Она сама часто повторяет, что заимствовала его методику, а значит, и его этику.

Сандомирская: У меня эта этика вызывает большое уважение, но в то же время при ее использовании нужно быть очень осторожным.

Барскова: Самый страшный, сложный и проблематичный документ, который включен в «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина, — дневник подростка Юры Рябинкина. Авторы берут на себя роль объяснителя, приглушителя и медиатора.

Сандомирская: Это, казалось бы, обычная работа перевода — сделать текст понятным в рамках общей нормы языка или эстетической цензуры высказывания. Тем не менее, возможно, именно из-за этого у Адамовича случился инфаркт. Подобная этика себя исчерпала — но можем ли мы осуждать людей, желающих донести шокирующие и необходимые вещи до публики, которая не хочет слушать? Что такое в этом контексте аутентичность? Мы делаем эти тексты транзитивными, а ведь нетранзитивность — их важнейшее качество и главная драма.

Барскова: Читатель Гора умер там, в блокаду. Это сформулировал в беседе Марк Липовецкий, и мне это показалось правильным, точным. Мы — не читатели этих текстов. Мы — что-то другое этих текстов.

Сандомирская: Мы не можем принять решение о том, как их читать: то ли критически, то ли «клинически», как объект медицинской семиотики. У нас нет над ними контроля. Возможно, в этом и заключается невозможность проекта памяти в том виде, в котором нам хотелось бы: сохранить страшное событие в коллективной памяти так, чтобы оно никогда больше не повторилось. Мы владеем этими текстами, но не имеем на них права. Это тексты, не принадлежащие никому, или принадлежащие всем, или кому угодно. Это наша память — но в то же время не наша. Переварить блокаду и пустить ее на удовлетворение собственного коллективного символического тела — тела нации — не получится. Блокада не капитализируется. Еще есть важный момент — чувство вины, из которого мы, возможно, этим занимаемся. Возможно, мы мучаемся дурной совестью и нам кажется, что так мы становимся более хорошими людьми.

Барскова: Мы выпустили эту книжку, мы ее купили, мы ее прочитали. И на секунду всем нам кажется, что мы от этого стали лучше. Потому что мы впустили на минуту в себя такую боль! Совершили такую работу памяти! Как видите, от этого могут возникнуть разные виды удовлетворения. И тем не менее важно помнить, что блокада никак на нас не работает. Она просто была, есть. И по какой-то таинственной причине просто вышло так, что эти тетради со стихами не исчезли.

редактор издательства Ugly Duckling Presse, редактор англоязычных переводов антологии

— При переводе подобных текстов многие вещи вроде странных аллитераций теряются, но многие и появляются из ниоткуда. Скажем, «супы из клея и глюкозы» превращаются в «soups of glue and glucose». Правомочен ли переводчик что-то добавлять?

— Мне кажется, что в переводе добавляется ровно столько, сколько и теряется. Переводчик имеет уникальную возможность добавить в текст новый культурный слой, вводя его в литературу иного языка. Сейчас я работаю над переводами Мандельштама и заметил любопытный момент. Я переводил стихотворение «Век» 1922 года, очень политически насыщенное, написанное во времена, когда распадается Оттоманская империя: греки выгоняют турок, происходит переселение из Греции в Турцию и наоборот, беженцы плывут в лодках — ситуация, схожая с тем, что происходит в современности. В какой-то момент я понял, что короткие и сжатые мандельштамовские строчки не работают в переводе. Терялась нервная и страшная синтаксическая составляющая этого стихотворения о переломе века. Тогда я оставил строфическую систему, но сделал строки в два раза длиннее — и там, где у Мандельштама двойные и тройные значения слов, я стал добавлять значения вместо того, чтобы их опускать. Разумеется, я не добавлял того, чего в тексте нет, но пытался указать на точки, где раздваиваются значения.

— В разговоре с Ириной и Полиной мы пришли к выводу о том, что адресата у этих стихов нет, да и сообщения нет. Необходимо ли конструировать сообщение и адресата при переводе? Ведь перевод — это в любом случае сообщение, перенос значения в другую культуру.

— Мне кажется, что хорошим был подход Жени Осташевского в духе Пауля Целана — он пытался сблизить перевод с оригиналом, делая его герметичным и замкнутым. Как редактор антологии, я думаю, что, вероятно, есть резон исходить из безадресности этих стихов — но тогда они не найдут слушателя. Как говорил Мандельштам, адресат в будущем — это некто неизвестный, который найдет текст, будто записку в бутылке. Это обретение адресата осуществляется именно в момент перевода, перехода стихотворения в иную культуру и сферу. Стихотворение в этом случае — беженец, перебирающийся на ту сторону. И на той стороне появляется отклик. И то, что стихи напечатаны в антологии на двух языках, может в том числе поспособствовать их «разгерметизации».

— Я заметила, что местами перевод как будто сам себя пишет. У Гора в стихах часто наблюдаются распад речи, афазия, заикание, дисфункциональность. И в переводе это передается будто ненамеренно — там, где в оригинале распада нет, в перевод он иногда просачивается: например, «I'm both check and mate to myself. I am mute» — это вот mate/mute, мат самому себе становится немотой (в оригинале просто «Я — шах и мат себе. Я немой»). Или как у Стерлигова будто сама зарифмовалась смерть: «Tomorrow morn to building's depth / Will crawl the foot of soundless death» (в оригинале «А завтра, завтра в дно квартир / Вползет нога неслышной смерти»).

— Это некая магия перевода — так выходило не нарочно. Бывает так, что переводишь дословно и вдруг из этого вырастает некий звуковой стержень — то, что не всегда получается, когда форсируешь рифму в переводе (она не обязательно нужна, потому что можно добиться этого эффекта другими сочетаниями). А это стихотворение Стерлигова переводить было сложно — скажем, как перевести «квадратный лед на дне стакана», чтобы это не звучало как обычные ice cubes? Перевели как «square ice forms». При прямом переводе получится банальность, а ведь квадратный лед — это что-то очень странное.

— Возможно, это стакан, в котором замерзла вода и он оттаивал по периметру, потому что в стакан кто-то вцепился руками, чтобы его отогреть? А если перевести буквально, то вместо страшной метафоры получится коктейль Old Fashioned.

— Да, это очень тонкий момент. Еще там было «дно квартир» — тоже сложный для перевода момент. Это и на русском звучит странно. Возможно, вышло не совсем так, как хотелось, зато сама собой получилась рифма глубины и смерти. В смысле рифмы особенно сложной была работа с «Застольным гимном лещу» Павла Зальцмана — мы решили, что ее там нужно сохранять. Мы дорабатывали этот перевод вместе с Чарльзом (Charles Swank), и меня смущало, что там местами идут очень точные рифмы, поэтому мы их раскрепостили, «расслабили». В то же время возник вопрос про «гимн» — ведь прямой перевод «hymn» звучит чересчур церковно по-английски, а по-русски «гимн» имеет в том числе и политическое значение. Поэтому остановились на «ode» — это старомодная песенная форма.

— Есть ли разница между переводом текстов, рождающихся в совместимых с жизнью условиях, и текстов, рождающихся в безысходной уверенности в том, что их не опубликуют?

— Я думал об этом, когда переводил Хармса, который тоже много писал «в стол», — что такое «письмо в стол» и как стоит его переводить? Ситуации у Хармса и поэтов из антологии немного похожие — не безадресатность, но узкий круг читателей. Текст Хармса не авторизован, не подготовлен автором для печати — и перевод не должен сделать его тексты «законченными», окончательными, особенно учитывая то, как некоторые редакторы русскоязычных сборников Хармса «заканчивали» его текст. Переводя Хармса и Введенского, важно учитывать ощущение черновика, неточности — и человек, читающий по-английски, должен понимать, что перед ним именно перевод. В любом хорошем критическом переводе должна ощущаться дистанция другого языка, обозначающая, что ты как читатель пытаешься через перевод приблизиться к автору, пройти это расстояние, — в отличие от перевода, преподносящего текст так, словно он изначально был написан по-английски.

Важен и «имперский момент». Римляне, апроприировав культуру греков и переводя их тексты, вычеркивали авторов или переносили место действия и ландшафт с греческого на свой современный римский; нечто похожее происходит с имперской универсальностью английского языка. Возникает иллюзия, что на английский можно перевести что угодно. В упоении имперскостью мы забываем о том, что все языки автономны, мы ими на самом деле не владеем. Перевод должен сохранять автономность языка и дистанцию. Например, немецкий язык называется так от слова «немота», «немой» — говорящий на незнакомом языке для нас будто немой. Это показывает отношение к Другому, к языку, находящемуся вовне, все чужое отвергается. Это с одной стороны. А с другой — мне кажется, что любое творческое произведение, написанное «в стол», неавторизованное, пребывает в постоянном состоянии незаконченности. И перевод должен эту неопределенность передать, а не определить. Потому что иначе получится, что мы «закрываем» незакрытый текст. Женя, например, «остранял» тексты еще сильнее, чтобы они выглядели совсем иностранными, иногда оставляя слова без артиклей.

С другой стороны, переигрывать я тоже не люблю: мне не нравится нарочито создавать и усугублять странность. Поэтому я ищу компромисс между двумя позициями: с одной стороны, я как редактор хочу, чтобы эти стихи прозвучали для англоязычного читателя, с другой — мне кажется важным не потерять иностранность текста, ощущение Другого. Эти блокадные тексты настолько странные, что Другое там присутствует всюду, его невозможно исключить.

Кошачье жаркое. И гости сидят

За тем же столом.

На хлеб я гляжу, кости считаю

И жду, когда гости уйдут.

Но вот входит тесть (смерть, сон).

Гостей на салазках везут.

Меня на салазки кладут и везут.

Навстречу идет почтальон.

Телеграмма от жены: «жду».

Стекла сияют. Солнце кричит.

Деревья стоят, утонув навсегда.

Дома утонули. И люди в подштанниках

В пустоте, где воздух съедят.

И сердце стучит и зовет к жене,

А санки скрипят, все скрипят и скрипят.

И вот уж… но теща устала и сбросила в снег.

На дороге я синий лежу.

Ты понимаешь — в сердце страх и злоба.

Тебя застав лежащим на полу,

Не взял топор, не взял пилу —

Не сплотничал для друга гроба.

Во мраке смерть пристойнее глядит,

Но я отвел поношенные шторы.

Лед на стекле, бумажные узоры.

Узор крестом от выстрелов хранит.

Еще условье смерти — тишина.

Проблема эта дурно решена:

Включен приемник — каплет метроном

И не дает забыться полным сном.

И нарушают отдых твой короткий

Информбюро радиосводки.

СМЕРТЬ

Ложку поднес к губам — смерть,

Руку протянул, чтобы здравствуйте, — смерть,

Увидел птичку-чижика — смерть,

На ветке листочек — смерть,

С товарищами идешь на прогулку — смерть,

Посмотрел на капусту в тарелке — смерть,

Друзей провожаешь, их двое, — смерть,

Случайно взглянул куда-то — смерть.

29 июля 1942 г.

Презреннейшие твари

В награбленных шелках

По подвалам куховарят

На высоких каблуках.

Эти твари красят губы

Над коровьим языком,

Их невысохшие груди

Набухают молоком.

Сам огонь в их плитах служит,

Усердствуя, как пес,

Он их сковороды лижет,

Сокровенные от нас.

Нас томит у их порога

Страшный запах каши,

Мы клянем себя и Бога

И просим, просим кушать.

Нет желания сильней,

Чем сбыть им наши вещи,

И мы следим за их спиной

В ожиданьи пищи.

24—26 июня 1942 г.

Николаевская, 73

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20228955 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20229390 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20228920 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20229047 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20228959