Литература

ЛитератураПарсифаль в Белом доме

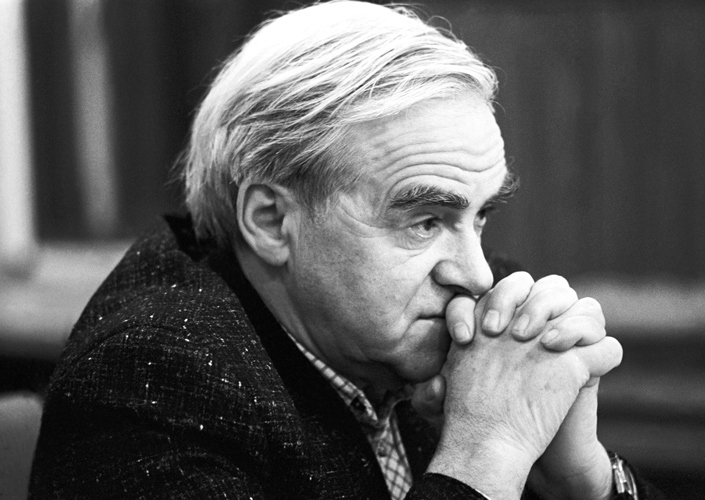

Даниил Гранин, 1987 г.© Николай Адамович и Иван Куртов

Даниил Гранин, 1987 г.© Николай Адамович и Иван КуртовБыло бы неплохо устроить у нас социализм. Это избавило бы нас от унизительной необходимости жить ради других.

Оскар Уайльд

Есть две стратегии писательского поведения. При всех модификациях и вариациях — только две. Одна целиком и полностью обращена в мир. Во всех смыслах. Писатель помнит, что у него есть не только современники и соотечественники, но и семья (скажем). Он работает, пишет много, очень много, с четким расчетом на то, что им написанное важно и нужно здесь и сейчас, поэтому им написанное идет в ход, на книжные прилавки. В результате такой стратегии может получиться шедевр: «Королева Марго», например. А может и не получиться. Может остаться груда однодневок. Когда-то было интересно многим, а по прошествии лет — только специалистам.

Есть другая стратегия, обращенная к вечности, к небесам и потомкам. Плевать писателю на своих современников и соотечественников, ближних и дальних. Он — один. Фактически — один. Он ваяет шедевр. В результате может получиться… шедевр — «Улисс», — а может и НЕ получиться. Может остаться груда графоманских, никому не интересных сооружений. Или нечто настолько непонятное, что даже потомкам не разобраться, под каким бы углом зрения они НА ЭТО ни смотрели. (См. «Неведомый шедевр» Бальзака.)

Совершенно неверно представлять дело так, будто одна стратегия лучше другой, легче, или… смиреннее, или… благородно-высокомернее. Нет-нет, обе эти стратегии в равной степени тяжелы, рискованны, достойны, достойно-смиренны, благородно-высокомерны. Особенно в России. Здесь соскользнуть в подлую конъюнктурщину или в безумие графомании куда легче, чем в странах, раньше, чем Россия, избавившихся и от цензуры, и от давления госидеологии.

Очень ярко и точно охарактеризовал первую стратегию Эренбург в беседе с Игорем Голомштоком и Андреем Синявским. В начале шестидесятых он помогал молодым ребятам пробивать в печать вторую в России книгу о Пикассо. (Первая вышла в 1917 году: «Пикассо и окрестности» Ивана Аксенова.) Помогал и помог, пробил. Видимо, в процессе пробивания этой книжки Эренбург почувствовал симпатию и — самое главное — доверие к двум молодым… коллегам. А может быть, захотел показать им, что он, «теневой министр культуры» СССР, на той же стороне баррикады, что и они, рядовые работники советской литературы, пусть даже мебели у него побольше и она получше.

Словом, Илья Григорьевич Эренбург принялся взапуски ругать цензуру-дуру, которую ему приходится пробивать, прошибать не только для вас, молодые люди, но и, да… представьте себе… и для своих собственных сочинений. Игорь Голомшток сказал: «Так вы пишите в стол, Илья Григорьевич…» Илья Григорьевич помолчал, посмотрел на собеседника и ответил: «Видите ли, молодой человек, то, что я пишу, нужно здесь и сейчас. Если пройдет время, это уже будет никому не нужно и неинтересно. Я это очень хорошо понимаю».

Отметим внушающее уважение писательское смирение Ильи Эренбурга. Заметим, что он все-таки сделал два шедевра: «Хулио Хуренито» — в начале своей писательской судьбы, «Люди. Годы. Жизнь» — в конце. И обратимся после затянувшегося вступления к Даниилу Гранину, к сборнику его публицистики. Первой книге Гранина, вышедшей после его смерти.

© КоЛибри, 2018

© КоЛибри, 2018Даниил Гранин (как и большинство хороших советских литераторов) принадлежал к первому типу писателей. К тем, кто сознательно, осознанно, стратегически и тактически работал не для вечности, но для современников и соотечественников, для «здесь» и «сейчас». А уж что «вечности жерлом пожрется», а что «общей уйдет судьбы», найдут ли они читателей в потомстве, как нашли друзей в поколении, — не им решать. И не их современникам и соотечественникам.

Надо признать, что заслуги Гранина на этом поприще благородной конъюнктуры неоспоримы. По крайней мере, две. Первая: в самый разгар одной из самых странных и плодотворных разрешенных советских дискуссий — «Физики и лирики, или Нужна ли в космосе сетка батута, то есть, извините, обмолвился: ветка сирени» — он подкатил с неожиданной стороны совершенно неожиданный аргумент. Он первым ввел в русскую литературу инженера, физика, технаря, изобретателя.

Первым, потому что давний роман Гарина-Михайловского «Инженеры» был, в общем-то, не в мейнстриме. Да и кто его помнит? А вот «физики» Гранина (отнюдь не чуждые «лирике» во всех ее проявлениях) оказались в мейнстриме. Впервые в русской литературе главным героем оказался человек дела, профессионал, спец.

Мне могут возразить и указать на яркие гимны труду в русской, советской и (даже!) антисоветской литературе: будь то косьба барина Левина, строительство узкоколейки коммунистом Корчагиным или кладка стены зеком Иваном Денисовичем Шуховым. Я, в свою очередь, на это тоже возражу: перед читателем тяжелый, изматывающий физический труд (библейское проклятие человечества). В ходе этого труда некоторое мазохистское или адреналиновое удовольствие трудящийся получает, но главный кайф не в этом труде, а в том, что он рано или поздно кончится.

Совсем не то у гранинских героев: им нравится заниматься своим делом. А не то что барин вышел косой помахать и уже не чает, когда же можно будет огурцами с медом полакомиться; или фанатик вот-вот… сейчас построит узкоколейку — и будет всем счастье; про Ивана Денисовича умолчим. Этой заслуги у Гранина не отнять.

Вторая заслуга Гранина не менее важна и не менее почетна. Он (вместе с Адамовичем) первым (когда это стало возможно в нашей стране) написал и издал честную книгу о блокаде. Подчеркнем: издал. Таким образом, в данном конкретном (судьбоносном) случае Гранин и Алесь Адамович расширили область дозволенного, елико возможно.

То, что случай был судьбоносный, доказывает на нашей уже вполне современной, вполне актуальной памяти столкновение юного министра культуры РФ В.Р. Мединского и старого писателя Д.А. Гранина. Уже все, казалось бы, прошло. «Блокадная книга» уже канон и классика. Уже и забыто, что первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Васильевич Романов говорил: мол, не допущу дегероизации блокады, только, дескать, через мой труп. Уже бозна сколько лет трупу Григория Васильевича, а министр культуры России с внешностью перепуганной комсы (по совместительству фарцовщика) с высокой трибуны лепит: что за клеветы распространяет Гранин о каком-то особом снабжении работников Смольного во время блокады? Все были в едином строю голода, холода, бомбежек и артобстрелов. Все в равной степени выдержали… выдюжили… не посрамили… не уронили… et cetera. Комса умеет и любит речуги толкать в перерывах между бомбежками, то есть фарцовкой…

Итак, перед нами сборник публицистики Гранина. Жанра, который тем более, тем паче рассчитан на «здесь» и «сейчас». Но я снова приторможу. Позволю себе еще одно вступление (или отступление). Оно касается моей личной встречи. Мне кажется, стоит ее вспомнить. Во-первых, стоит оставить для потомства некую фотографию… что ли… большого уходящего человека, оказавшегося в одной эпохе, а прожившего всю свою жизнь совсем в другой. Во-вторых, в этой встрече было что-то важное для понимания и советской, и постсоветской публицистики Гранина.

Был самый разгар первого скандала в Публичной библиотеке: нелепый план объединения московской и петербургской библиотек, смелое и разумное интервью библиографа Татьяны Шумиловой, ее увольнение, начало судебных заседаний по ее делу. И вот в этот-то разгар меня, по мере сил и возможностей принимавшего участие во всей этой кампании, пригласил Гранин. Я знал, что Гранин пытается как-то нам помочь, но все равно удивился.

Уселись на кухне. Гранин стал спрашивать про дела в Публичке. Я, насколько мог и умел, постарался описать ситуацию. Поскольку по натуре своей я — алармист и пораженец, ситуация обрисовывалась мрачная. Гранин слушал, постукивал палкой в пол. Иногда задавал правильные вопросы. Потом заговорил сам. К сожалению, в точности его монолог я не воспроизведу, смысл я запомнил.

Смысл был такой. Все, я выхожу из игры. Вот сейчас окончу очень важный для меня роман и выхожу из игры. В прежние времена к людям культуры такого ранга, как он, прислушивались. Мнение людей культуры такого ранга, как он, было весомо, значимо, а сейчас… Нет, уважение подчеркнутое, юбилеи, премии, но реакции на его письма — никакой. Или отписки, в которых ощутимо… презрение, что ли? Ну, заволновался старичок, ну, бывает, съест таблетку, успокоится. Ну и что мне сверкать погонами и убеждаться, что эти погоны — цацки для внутреннего употребления.

К концу этого печального монолога раздался звонок. Гранин взял трубку, врубил громкую связь (плохо слышал, а может, хотел, чтобы и я услышал, не знаю), ну я и услышал. Дама из департамента культуры Министерства обороны (департамента культуры! КАРЛ! Министерства обороны!) дрожащим от волнения голосом сообщила: мол, так и так, премируем вас за «Моего лейтенанта», как бы вам премию-то вручить? В торжественной обстановке? В интимной? С ТВ и СМИ? Только со СМИ? Или без того и другого?

Гранин улыбнулся. Получилось и впрямь как в плохих романах и… в жизни. Только что он сетовал на то, что ноль без палочки, и внахлест с сетованиями — дрожащий от волнения голос культурно-оборонной дамы: как награждать вас, Даниил Александрович? Даниил Александрович оттоптался, как умел и любил. Дома? Ну-у-у-у, пожалуй что дома… ТВ? Нет, не надо ТВ, если дома… Нет, пожалуй, не надо дома… Пожалуй, не надо… Если не дома, то ТВ… ну-у-у-у… можно, но… без лишней помпы. Да, в лихачевском комитете, да, пришлите машину… На сколько мест зал?.. На пятьдесят?.. Прекрасно, но (тут Гранин заулыбался совсем хорошо) я бы не хотел, чтобы зал был заполнен полностью.

Дама дрожала голосом так, словно ее любили. Гранин сиял. Наконец дама дошла до крещендо в своем голосовом дрожании: «Поздравляю вас, Даниил Александрович, не от Министерства обороны, вы понимаете, от себя, от себя… лично…» У меня сама собой поползла бровь вверх восклицательно-вопросительным знаком. Да… это же бунт! Это же какое-то… вставание с колен в департаменте культуры Министерства обороны! Вот так прямо от себя! Вот так взять и поздравить. И то сказать: получить премию от МО РФ за антивоенную книжку, за книжку, обличающую и разоблачающую генералов, — это надо суметь. Гранин сумел.

Он растроганно поблагодарил даму, повесил трубку и строго посмотрел на меня. Должно быть, на моей физиономии были написаны все не сказанные мной слова: «Какое мужество! Гойя курит! Вот так отважно в ухо писателю не от министерства, от себя лично, ВЫ ПОНИМАЕТЕ? — поздравляю… Да, есть еще люди, на которых можно положиться…» — так что Гранин очень строго посмотрел на меня и сказал: «Это люди Губанкова. Очень хорошие…»

Поскольку я (забыв, кто такой был Губанков) сделал морду веником: дескать, ну, конечно, конечно, как же можно забыть товарища Крупского? — Гранин удивился: «Вы не помните Антона Губанкова?» Я вспомнил автора песни про присоединенный Крым, погибшего вместе с ансамблем Александрова. Гранин внимательно следил за тем, как менялось выражение моего лица, и сказал: «Вы плохо его знали. Он был очень хороший человек. Он был КУЛЬТУРНЫЙ человек…»

Это был момент истины. Или момент истин. Взаимосвязанных. Какая из них первой высветилась — не помню, по-моему, обе одновременно. Так бывает. Первая истина (или первое преддверие истины) была такой (было таким): этот литератор жил в стране, где писатель — не просто писатель. Если он писатель, то слово его весомо, как слово… своеобразного начальства. К нему прислушиваются. Иное дело, что он не должен нарушать некие правила, переходить черту, не им начертанную, но в рамках этих правил, ЗА этой чертой он если писатель — то… почти начальник. Почти.

Я понимаю, что вы разочарованы: тоже мне бином Ньютона. Binsenwahrheit, как говорят немцы, но плоская истина не перестает быть истиной. Вторая истина, впрочем, была такой же. Я понял: этот умный, образованный, культурный (а смысл культуры не в том, что ты изначально культурен, а в том, что ты изо всех сил стремишься быть и стать таким; в том, что ты охвачен «тоской по мировой культуре») человек жил и живет в обществе, где «начальник умным не может быть», культурным не может быть, «потому что не может быть». По таковой причине ежели начальник не ботает по фене, не кроет матом и даже ноты знает, то это… Бисмарк, Гладстон и Мохандас Карамчанд Ганди в одном лице! Такой начальник открыт для диалога. С ним можно разговаривать. Он хоть что-то, но поймет…

Собственно, об этом и идет речь в первом очерке, помещенном в книгу. Об умном советском начальнике — Алексее Косыгине — и о диалоге с ним. Вернее, о попытке диалога с ним. Не до конца удавшейся. Потому что «старинная выдержка лет тридцати заседаний и сессий, речей и молчания» помогает начальнику ускользать от ненужных ему вопросов. Где-то он раскрывается, а где-то… извините, молодой человек, что это за вопросы вы задаете.

Три рецептивные точки очень важны в этом очерке. Одна удивительна, чтобы не сказать мистична. Гранин описывает всех членов Политбюро, про которых никто ничего толком не знал — все одинаковые, все как на подбор. «Впрочем, — замечает Гранин, — Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещанию скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и эдак вытащить воз на дорогу».

Мне нравятся такие ситуации чтения. Ты что-то прочел, а вот чувствуешь — дежавю, где-то я нечто подобное читал, что-то похожее, что-то такое родное, знакомое. Конечно! Это же шутка Набокова в одном из интервью: «Для меня суть советской власти выражена не в ухарских усах Сталина, а в вечно мрачной физиономии Косыгина». Совпадение удивительно (чтобы не сказать мистично), потому что ко времени написания «Запретной главы» Гранин это интервью Набокова прочесть никак не мог.

Просто два писателя заметили одну очень интересную и верную социально-психологическую черту диктатур. Диктатор (с «ухарскими усами») — тоже ширма, тоже пропаганда. Он тоже живет, «под собою не чуя страны». Потому он чаще всего ликует или улыбается вместе со всей своей страной или с бóльшей ее частью. Обратная связь у него порушена вдребезги. Он что? Он отдает приказы и распоряжения, в свободное время посвящает свой мозг великим замыслам. Обратная связь хоть в какой-то мере есть у того, кто выполняет приказы и распоряжения, организует эвакуацию из блокированного города, проводит хозяйственную реформу, в общем, «так и эдак силится вытащить воз на дорогу». Поэтому выполняющий приказы и распоряжения мрачен, угрюм. Как Косыгин.

Второй рецептивный миг не менее удивителен и, пожалуй что, более мистичен. «Запретная глава» посвящена деятельности Косыгина в блокированном Ленинграде. Гранину через своего друга, конспиративно обозначенного Б-в, удается выйти на Косыгина, чтобы разговорить… начальника. Разговорить начальника по интересующим его вопросам Гранину не удается. Это понятно. Начальник заранее подготовился к тем или иным вопросам и материала не дал. По блокаде он материала не дал.

Но зато к одному эпизоду начальник оказался не готов и внезапно открылся. Так бывает во время интервью: на неожиданный вопрос начинают отвечать абсолютно неожиданно и очень интересно. Косыгин с удивившей, наверное, и его самого откровенностью рассказал Гранину про день 16 октября 1941 года. День паники в Москве, всеобщего бегства и фактически безвластия. Оказывается, в этот день в Кремле остался один только Алексей Косыгин. Бежали все. На хозяйстве оставили… молодого. Молодому это запомнилось на всю оставшуюся жизнь.

Пустой Кремль, пустые коридоры, то там, то здесь звонят телефоны… в пустых кабинетах. Косыгин опрометью бросается то к одному аппарату, то к другому, чтобы показать: все нормально. Правительство на месте. Все под контролем, разберемся, выясним. Работаем. Ясно, что звонят для того, чтобы проверить: на месте? Или… всё, братва, вообще никого нет. Открытый город. Мирное восстание. «Закрывайте етажи…» И вот он, миг рецепции. Я прочел этот очерк давным-давно, когда он был напечатан в журнале «Знамя», и у меня было стойкое убеждение, ощущение: в трубке Косыгин нет-нет да и слышал: «Ну что… допрыгались? Скоро вас вешать будут…»

В очерке, напечатанном в книге, ничего подобного не было. Нет, было подобное, но все же не такое: «16 октября 1941 года здание Совнаркома опустело: двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле, поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают. <…> Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: “Ну как, Москву сдавать будем?” Косыгин всадил ему: “А вы что, готовы?” И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался…»

Но я же помнил, что в очерке была эта фраза про «допрыгались»! Бросился смотреть старый журнал. Разумеется, такой фразы там не было и быть не могло. В 1988-то лохматом году… Очевидно, она была в подтексте или в затексте. В телефонном молчании, в издевательском вопросе какого-то «известного человека». Количество ненавистников режима, людей, так или иначе от него пострадавших, было зашкаливающим во всех слоях советского общества — от элитарных писателей до простых рабочих.

(Кстати, насчет писателей… Какая-то очень знакомая барственная интонация в вопросе насчет сдачи Москвы, что-то такое родное, слышанное не раз и не два… Опять дежавю. Ну, может, показалось. В Москве много было известных тогда людей с барственными интонациями…)

И еще была жива настоящая память о Гражданской войне. Люди и ближние потомки этих людей еще помнили, как после большевистского, петлюровского, махновского, деникинского (возмущенных поклонников белых рыцарей отсылаю к «Черной главе» из «Очерков русской смуты» Антона Ивановича Деникина) беспредела вместе с оккупантами приходил какой-никакой, но порядок, какая-никакая, но… законность. Это потом, во время нацистской оккупации, люди довольно быстро убеждались в том, что нацистский хрен отнюдь не слаще большевистской редьки. А в чем-то и погорчее, потому что большевики худо-бедно хоть и выб**дки, но все же европейской гуманистической цивилизации, хоть и дрянные, но наследники диалектики Просвещения, а нацисты жирным крестом перечеркивают эту цивилизацию и возрождают откровенное язычество, моторизованное имперское варварство. Так что вполне мог кто-то из звонивших сорваться и выпалить в телефонную трубку, в ухо Косыгину наболевшее. Но в очерке этого не было. А вот поди ж ты — послышалось и запомнилось.

Третий рецептивный момент отнюдь не удивителен. Он настолько очевиден, что его следовало поставить первым. Очерк называется «Запретная глава». Это та глава, которую Гранину и Адамовичу не разрешили поместить в «Блокадную книгу». По нынешним временам читателя охватывает некоторое изумление. Господи, а что тут… запрещать-то? Помимо эпизода с пустым Кремлем. Что тут запретного? Бризантного? Это же не про каннибализм в блокированном городе, не про «черный рынок», не про мощное имущественное расслоение. Это про то, как работал один из сталинских чиновников. Про взаимоотношения в этой среде, помеченные (надо признать) очень аккуратно, деликатно помеченные. Ну, так, между делом, обронил, что Берия очень не любил Жданова. Задерживаться на этом не стал.

А что до работы, то по нынешним-то временам пафос этой главы бухает в неожиданную сторону: «Прибыв в Ленинград, Косыгин все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранять излишества приказов, пустословие, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро больше: из города — людей, а в город — муки, консервов, крупы… Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим, наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда-назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь крупнокалиберных пулеметов. <…> Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище…»

Выясняется, что при всем несомненном людоедстве сталинского режима а его аппарате существовали… профессионалы, люди, умеющие работать. В момент серьезного кризиса, какое там кризиса — катастрофы, они брались за дело и хоть как-то, но разруливали ситуацию. Сейчас Господь нас милует, серьезных кризисов не было при всех усилиях их создать, а что если усилия увенчаются успехом и серьезный кризис таки будет? Кто эвакуацию будет организовывать? И как он будет эту эвакуацию организовывать? Как в городе Крымске во время наводнения? Эпик фейл, что тут скажешь…

Вернемся к «Запретной главе». Ничего по нынешним временам сногсшибательно запретного в ней нет. Гранин и сам понимает, что за исключением эпизода 16 октября он ни на что Косыгина не раскачал. «Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, почувствовать, спросить. По обеим сторонам разговора тянулись запертые, опечатанные двери…» Как это делал Косыгин, Гранин хорошо дал почувствовать в одном перебросе реплик:

«…как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. <…> На каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали и то, и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!

Я упорствовал, и он упорствовал…»

Хороший писатель Гранин. Читатель видит, как смотрит Косыгин на… писателя. С каким выражением лица. А чего ты, собственно, от меня хочешь, мастер художественного слова, душевед? Чтобы я тебе вот так прямо сказал то, что ты и так знаешь? Да, прежде всего оборудование и людей, которые еще могут это оборудование обслуживать? А дальше ты что — в душу ко мне полезешь: а чего это стоило и прочее? Извини, на такие вопросы не отвечают такие, как я, не отвечают.

Опять же начальник из другой (не гуманистической) парадигмы с великой бодростью бы ответил (гордясь своей державной безупречностью): «Разумеется, прежде всего оборудование, а как же иначе?» Косыгину так отвечать… неприятно, стыдно… Соврать? Это тоже возможно для начальника из не гуманистической парадигмы. Заулыбаться так по-человечески и выдать: «Даниил Александрович, ну что вы спрашиваете? Конечно, людей вывозили, прежде всего людей. Человеческая жизнь, ну вы же понимаете…» И улыбочка становится совсем глумливой, совсем каннибальской. В общем, хороший диалог получился у писателя Гранина. Многогранный.

Но… ничего запретного для нас, нынешних, в нем нет. Кое-какие фразы протыкают пафосность текста: скажем, про то, что на складах с продовольствием творилось черт знает что. В принципе, даже не черти могут догадаться, что творилось на советских складах продовольствия: усушка, утруска. То, что это продолжало твориться и в блокаду, сейчас тоже даже не черти знают. Достаточно прочесть воспоминания вдовы писателя Константина Воробьева Вероники Дзенните, пообщавшейся в послевоенной Литве в Министерстве торговли, где некоторое время работал ее муж, с кое-какими… блокадниками: «Была знакома еще одна женщина из блокадного Ленинграда. Полная, с большим плотоядным ртом и шамкающей манерой говорить. <…> Будучи профессиональным комсомольским работником, во время блокады пошла в завмаги хлебного магазина. И вот она любила ударяться в воспоминания: “Никогда я так не жила, как во время блокады. У меня были крепдешиновые платья, платья на файдешиновой подкладке. Мы задавали такие пиры, какие никогда не забуду. Потом катались на машине по Ленинграду. Великолепно!”».

Неплохо. Кабы вот такое было в «Запретной главе», у нынешнего читателя и вопроса бы не возникло с изумлением, а что тут запрещать. Да, вот это абзац. Просто абзац — и все… И тогда для нынешнего читателя наступает еще один момент истины: в какой же информационной яме существовало советское общество, если вот эта глава не казалась, а была рывком из означенной ямы?

Вот тогда, когда нынешний читатель оценит на глаз, навскидку глубину информационной ямы разрешенного ментального пространства, он оценит и благородные усилия Гранина и таких, как Гранин, хоть на сколько-то сантиметров расширить это разрешенное пространство, хоть на сколько-то сантиметров выбраться из этой информационной ямы. По крайней мере, очертить ее границы.

Тогда нынешний читатель поймет месседж сборника «Чужой дневник». Его главный сюжет. Ничего принципиально нового из сборника этих статей, заметок, путевых очерков нынешний читатель, наверное, не узнает. Узнает несколько важных деталей, которые оцарапают душу. Например, стенограмму последнего выступления Зощенко на писательском собрании, когда затравленный писатель выкрикнул в зал: «Не надо мне вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни ваших брани и криков». Самое интересное в этой истории — не сама стенограмма, а записка, приложенная к ней. Гранин спустя много лет получил этот документ от женщины-стенографистки с вот таким приложением: «Извините, что запись приблизительна, я тогда сильно волновалась и слезы мешали».

Ради таких деталей, наверное, и читают книги. Но все же главный сюжет… Смыслообразующий. Осевой. Этот сюжет — душа человека при социалистическом строе. Человека, который изначально помещен в ложную систему координат, который, по сути дела, информационно закрыт, заперт; над которым нависает страх наказания неведомо за что — да за что угодно. Был бы человек, а за что его покарать, всегда найдется. Весь этот сборник — про то, как человек из этой ложной системы координат выбирается. Думает, прикидывает, сравнивает, вспоминает. Работает над своей душой. Душой человека при социалистическом строе.

Даниил Гранин. Чужой дневник. — М.: КоЛибри, 2018. 416 с.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20228955 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20229390 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20228920 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20229047 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20228959