Кино

КиноВыверните карман

Памятник Кафке. Прага, 2003© AFP / East News

Памятник Кафке. Прага, 2003© AFP / East NewsКвартира c высоченными потолками и лепниной, куда поселил меня мой чешский издатель, находится в сердце Праги, в бывшем еврейском квартале Старого города, где родился и жил Франц Кафка. Огромные чужие квартиры — даже квартиры друзей — всегда некое блуждание в потемках, как будто в хаосе твоих собственных мыслей. Где выход? Где ключ? Где звонок? Где выключатель? Надо понять, куда ведет какая дверь, как открывается каждая дверная ручка — вверх, вниз, в сторону? Я открываю защелку в ванную комнату, а оказываюсь перед полками встроенного стенного шкафа. Хочу попасть в гостиную, а оказываюсь снова в кухне или в спальне. Кроме того, в квартире был второй туалет, и дверь в него я путал с выходом на площадку. В конце концов мне стало ясно, что у главной большой комнаты, по крайней мере, две двери — одна ведет в спальню, другая в холл, откуда вход на кухню. Кроме того, есть арка, ведущая из гостиной в смежный с ней кабинет. Пару дней я блуждал по квартире, не находя себе места. Я все время что-то забывал в разных углах, не помнил, где я оставил книгу, где мобильник, где бумажник, а где паспорт. Я блуждал в поисках случайных предметов из комнаты в комнату, день проходил незаметно. Камеры хранения для забытых атрибутов собственной личности тут не было. Все надо было начинать сначала. Но я отдавал себе отчет, что всякое упоминание Праги ведет меня обратно в мое советское прошлое.

В незаконченном романе Кафки «Америка» мне больше всего нравится начало. Герой приплывает на пароходе в Нью-Йорк, сходит с трапа и понимает, что забыл в каюте зонтик. За его чемоданом на пристани обещает присмотреть случайный попутчик, а сам герой возвращается на пароход. Но каюту, где он оставил зонтик, он найти не может, путается в коридорах, понимает, что выход найти крайне трудно; дело идет к тому, что он не только потерял зонтик, но и его чемодан, скорее всего, уже унесли с пристани. Однако в результате блуждания по запутанным маршрутам в чреве корабля герой завязывает знакомство, ключевое для продолжения романа.

В летнюю жару этого года в Праге все на свете казалось сложнее, чем есть на самом деле. Все элементарные механизмы в чужом доме — загадка для пришельца. Какой кран для душа, а какой для крана в ванной? Какой для горячей воды, какой для холодной? И в какую сторону его поворачивать? Куда повесить полотенце? И главное — где выключатели, чтобы зажечь свет в туалете? Натыкаешься на мебель в темноте первой ночи. После долгих экспериментов я научился запирать на ночь ставни на хитроумные металлические задвижки (поранил при этом палец), чтобы свет не слепил по утрам. Открывалка для обыкновенной банки анчоусов или бобов в чужом доме иногда напоминает аппарат для отсеивания античастиц в экспериментах ядерной физики. Понятно, что чужой телевизор трогать нельзя: там столько переключателей — один для звука, другой для каналов, третий для кабельного телевидения. Я был в ужасе от гигантской двери с чугунной решеткой при входе в дом, где надо было воспользоваться еще одним ключом: замок периодически заедало, и ключ не вставлялся — или же я неправильно вставлял ключ в скважину. Не говоря уже о лифте: это был лифт без дверей, и между площадкой лифта и шахтой был зазор; ключи от квартиры могли выпасть у меня из рук и провалиться в шахту лифта. А вдруг я забыл свой мобильник дома и не смогу дозвониться никому, кто связан с этой квартирой? Я мандражировал от одной мысли оказаться за дверью этого дома. Я был пришельцем. Я должен был утвердить себя на местности. Я вел себя как завоеватель, неспособный разобраться в быте страны, куда вторгся.

Согласно популярному патриотическому мифу, когда Наполеон захватил Москву, москвичи подожгли город, чтобы столица Родины не досталась врагу. Но добросовестные историки знают, что пожар в Москве начался случайно. И, скорее всего, из-за французов. Они стали разжигать костры в московских дворах. Происходило это, скорее всего, потому, что они не понимали, как работают русские печи, не могли ни приготовить себе толком еду, ни согреться. Естественно, начались пожары. Никакого пожара в квартире своих чешских друзей я не устроил. Я тщательно разобрался в работе газовой плиты и электроприборов. Я прибыл завоевывать Прагу своими книгами и обаятельной личностью.

Я впервые попал в Прагу двадцать лет назад как гость Пражского литературного фестиваля. Это была тридцатилетняя годовщина вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию, и мне, возбужденному от первого визита в освобожденную Прагу, мерещилось, что стук каблуков моих кожаных туфель на пражских мостовых отзывается в памяти эхом от топота солдатских сапог и грохота по булыжникам гусениц советских танков. В шестидесятые годы я как советский гражданин не мог выехать за пределы Советской страны; вместо меня границы соседних государств безнаказанно пересекали танки моего отечества. Это событие само по себе подействовало травматически на круг моих друзей, но не меньшей травмой была общая реакция вполне либеральных кругов в Москве: мол, это вторжение — очередное проявление брутальности и тотальности советского режима; чехи — такие же, мол, жертвы, что и мы, российские диссиденты, нам не лучше. Мороз, мол, везде мороз. Надо научиться жить в этом климате. Это безнадежное пожимание плечами при явном ощущении позора было общим, повсеместным и стало одной из причин моей эмиграции из России. Так мне, во всяком случае, казалось тогда.

Джон Минихэн и Зиновий Зиник. Прага. Июнь 1997© Ivan Kutak

Джон Минихэн и Зиновий Зиник. Прага. Июнь 1997© Ivan KutakФестиваль, куда я попал через два десятка лет после отъезда из России, был посвящен памяти Сэмюэла Беккета, и поэтому я сочинял для своего выступления нечто про двуязычность Беккета, Джойса и, естественно, Кафки. На фестиваль приехал и автор хрестоматийных фотопортретов Беккета — Джон Минихэн (John Minihan). Я был знаком с ним по приватному лондонскому клубу-бару Colony Room в Сохо (когда-то Беккет туда тоже заглядывал), и мы сдружились в эту неделю в Праге — главным образом потому, что Джон скрывал от своей жены свое давнее увлечение ирландским виски. Джон говорил жене, что он встречается со мной для работы над моим фотопортретом. (Он утверждал, что его увлекает восточноевропейская ширококостность моего лица.) Он меня действительно много фотографировал, но фотографии эти исчезли в завалах его архивов. («Мы фотографируем то, что мы хотим забыть», как говорил Франц Кафка.) В моих архивах осталась лишь фотография Джона и меня, захваченных в момент дискуссии — скорее всего, о разнице между виски Bushmills и Jameson (один сорт — из Северной Ирландии, британской короны; другой сорт — из Республики Ирландия); по тому, какой виски ты предпочитаешь, можно угадать, католик ли ты (как Джойс) или протестант (как Беккет). В ту эпоху мы все считали себя отчасти ирландцами вне зависимости от религии и сравнивали свою судьбу с великими добровольными изгнанниками. В результате этих фотосессий вокруг ирландского виски и диалогов об эмиграции как литературном приеме я едва успел рассмотреть саму Прагу, не увидел даже дома Франца Кафки.

За эти десятилетия Прага несколько изменилась. На этот раз я прибыл в Прагу, чтобы прочесть лекцию о монстрах — вымышленных, реальных и идеологических: ровно двести лет назад Мэри Шелли сочинила миф о докторе Франкенштейне. Иван Мечл (Ivan Mečl) выпустил в свет в своем чешско-британском издательстве Divus мой английский роман («Sounds Familiar, or the Beast of Artek»), где один из главных персонажей — лондонская концептуалистка-таксидермистка. Она набивает чучела животных и птиц для своих концептуальных проектов, вдохновленная рассказом «Таксидермист» Герберта Уэллса. Идея рассказа такая: ты можешь склеить совершенно выдуманного монстра из костей и перьев, подобранных на помойке, и утверждать, что это — чучело реальной зоологической особи, исчезнувшей с лица земли так давно, что никто уже не помнит, как это существо выглядело. То есть мы можем убедить публику в реальности совершенно выдуманных, фальшивых монстров. Мы сможем создать и определенную идеологическую атмосферу, в которой вполне нормальный человек неизвестного нам этнического происхождения с неясным прошлым будет выглядеть в глазах одурманенной публики как зловещий монстр.

Прага, как известно, — родной город глиняного монстра Голема, революционного мстителя за всех на свете униженных и оскорбленных (иудейского происхождения). В один прекрасный день, однако, Голем вышел из-под контроля, взбунтовался и поднял руку на своего создателя-каббалиста. В наши дни средневековая легенда о Големе вышла из-под контроля муниципальных властей и перекочевала в названия каждой второй сувенирной лавки и нескольких шикарных ресторанов туристической Праги. Великолепные барочные здания возникли на месте еврейских трущоб еще во времена Кафки. Мало что еврейского осталось от квартала Йозефов — кроме, конечно, легендарного еврейского кладбища и нескольких уникальных по своей древности синагог, куда за вход берут совершенно несусветное количество не столь древней европейской валюты. Память о мертвых стоит все дороже и дороже. Кошерный ресторан Dinitz на улице Билкова, где я жил, в сердце еврейского квартала Йозефов принимает все кредитные карточки, но меню, несмотря на свое идишное название, предлагает вам все тот же израильско-туристский фалафель с хумусом и размороженную курицу с картофелем фри. Как и все европейские столицы, Прага — это уже не город, а своего рода ярлык, наклейка на чемодане, где история города переиначена в торговую марку и бренд для развлечения толп туристов и шумных компаний холостых парней, по дешевке отмечающих последние дни перед женитьбой в беспробудном уличном пьянстве. Город стал неузнаваем. На этой туристской фабрике, жалуется мой издатель Иван Мечл, цены взлетели так, что тут не осталось места для коренных жителей.

Одному из таких коренных жителей Праги пришлось забраться на странную гигантскую конструкцию из бронзы и стали, чтобы обозревать происходящие в его родном городе метаморфозы с иронической улыбкой. Имя этого горожанина — Франц Кафка. Я имею в виду не реального автора «Превращения» и «Процесса», а его скульптурное воплощение — в виде вполне реалистической фигуры в костюме, в туфлях и в шляпе; но сидит этот бронзовый Кафка на четырехметровом гиганте из стали с дырой там, где у нормального человека располагаются легкие и сердце. Этот памятник воздвигнут вполне мультикультурно между костелом Св. Духа, древней Испанской синагогой и туристским Музеем еврейской истории. Рядом жил Кафка. В тяжелый знойный день, отправившись на поиски дома Кафки, я был настолько ошарашен загадочной постмодернистской символикой и гигантоманией этого монумента, что от неожиданности присел на соседнюю лавочку. Металл этого монстра зловеще отсвечивал на солнце. Пока я приходил в себя, я услышал чуть ли не дюжину разгадок символической тайны этого монумента. Разъяснения и интерпретации на разных языках исходили от гидов, водивших по Праге туристические группы из разных стран. Я узнал массу нового и необычного о личности Франца Кафки, о его жизни и творчестве.

Некоторые из профессиональных гидов в своих комментариях ограничивались лишь вполне толковой информацией. Я узнал, что памятник этот был создан в 2003 году модернистом по имени Ярослав Рона. Местоположение монумента на бывшей границе еврейского квартала символично для статуса автора из евреев, писавшего на немецком в чешской стране. Создав стального гиганта, на плечах которого сидит дальновидный Кафка, скульптор вдохновлялся, как объяснил один из гидов, не высказыванием Исаака Ньютона, а первым рассказом Кафки «Описание одной борьбы», где герой забирается на плечи другого персонажа (которому герой завидует), чтобы увидеть мир с чужой точки зрения. Еще один гид привлек наше внимание к тому факту, что стальная фигура с дырой там, где должны быть сердце и легкие, — вовсе не человек, а пустой бестелесный костюм-призрак: это символ бюрократического абсурда, который преодолел в своей жизни и в себе самом Франц Кафка. Или же этот бессердечный гигант — духовный двойник Кафки, его Голем, им же созданный. Третий гид объяснил своим туристам, что эта бессердечность символизирует отношения Кафки с женщинами: он интерпретировал гиганта как подсознание Кафки, а отсутствие у него легких символизировало чувство вины автора, заразившего туберкулезом свою невесту Фелицию Бауэр; Кафка написал ей кучу писем, добиваясь ее прощения. Та же история повторялась с каждой из его любовниц. Еще один гид объяснил нам, что монструозный стальной гигант — это ночной кошмар Кафки: он жил в постоянном страхе, боясь мести своего отца, которого он изобразил в виде таракана в своем произведении «Превращение». Гид с группой туристов из России сообщил своим подопечным, что в советское время произведения Кафки были запрещены для печати. За свои диссидентские взгляды Кафка находился под домашним арестом и написал об этом роман «Замок» (с ударением на «о»). Чувствуя свою отчужденность в собственной стране, он хотел эмигрировать в Америку, но обычным чешским гражданам не разрешалось выезжать за границу; Кафка описал свое вымышленное путешествие в романе «Америка». За публикацию своих произведений за границей он подвергся преследованиям, запечатленным Кафкой в его книге «Процесс». Я присутствовал при процессе создания чучела несуществующего монстра, описанного в свое время Гербертом Уэллсом. Сейчас я жалею, что не записал всю эту белиберду на свой мобильник. Гениальные мысли приходят именно на лестничной площадке, когда разговор остался за закрытой дверью.

Парадоксально, но именно жизнь Франца Кафки — с его ежедневными привычками, страхами, болезнями, телесными недугами, сексуальными склонностями и неврозами, деталями общения с любовницами, друзьями и родственниками — изучена и описана довольно подробно. Но его сюжеты, ситуации и герои настолько опустошают и шокируют, настолько внедряются в наше сознание, подрывая его изнутри, что мы начинаем сами выдумывать, объяснять, интерпретировать наши неврозы, душевные травмы и кризисы в кафкианском духе, создавая — каждый — свой миф о Кафке. Достаточно сравнить переводы Кафки на разные языки, разные культуры. «Русский» Кафка склонен к параноидальным страхам, подвержен депрессиям, слаб и немощен, обречен на страдание из-за своего фатального недуга: это макабрический ум, пророчествующий об абсурде и «кафкианских» ужасах тоталитаризма. Как далек этот Кафка от себя самого в английском переводе, где он — мастер комических ситуаций, когда абсурд не подавляет, а вызывает шок, выводит из себя — из клетки собственного «я», чтобы продемонстрировать всем нам непредсказуемость человеческой судьбы, иллюзорность нашей веры в заведенный порядок и социальный прогресс; и через разоблачение этой иллюзорности Кафка утверждает ad absurdum нашу независимость и свободу от внешних обстоятельств. Желание разгадать «истинного» Кафку настолько аддиктивно, что мы готовы принять за свидетельство о нем, о его личности любую мемуарную фальшивку как еще одну интерпретацию загадочного гения.

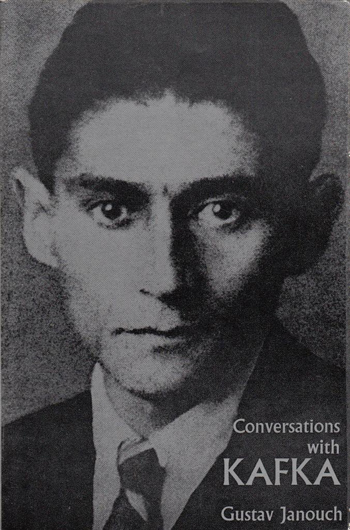

Отправляясь в Прагу, я взял с собой новое издание «Разговоров с Кафкой». Автор этого загадочного документа, Густав Яноух (Gustav Janouch), на первых же страницах книги объясняет, как он познакомился с Кафкой: его отец был коллегой Кафки по страховой компании. Трудно оспаривать факт этого знакомства: при первой публикации мемуаров Яноуха были еще живы те, кто был свидетелем их встреч в офисе. Никто, однако, не слышал их разговоров, подробно воспроизведенных в книге. Кафка тут на удивление говорлив и высказывается по любому поводу — об одиночестве и революции, дружбе и плотницком мастерстве, сексе и антисемитизме, национальной литературе и алкоголе, фотографии и физкультуре. Каждое высказывание Кафки сопровождается подробным описанием физиогномических ужимок говорящего: Кафка поджимает губы, морщит лоб, теребит ухо, откидывает голову назад, поднимает левую руку до уровня плеча, закрывает глаза и морщит нос, почесывает затылок, разглядывает ладони, проводит языком по губам и, конечно же, борется с припадками туберкулезного кашля. Что тут правда, а что нет, как и что было сказано и вообще были ли эти встречи, сказать невозможно: как вообще можно подтвердить монолог без свидетелей? И тем не менее, когда отрывки из книги были показаны в 1947 году Максу Броду, близкому другу и душеприказчику писателя, тот одобрил публикацию манускрипта. Он считал, что портрет Кафки, созданный Яноухом, аутентичен.

Дальнейшую историю книги Яноуха мы узнаем из пространного послесловия автора, своей интонацией напоминающего исповеди романтических графоманов из романов Набокова. Оказалось, что первая публикация (1951 года) состояла лишь из отрывков книги. Яноух полагал, что Макс Брод нещадно покалечил рукопись своими сокращениями. Но выяснилось, что опубликованные отрывки были отобраны близкой подругой Яноуха для предварительного показа, «на пробу», Максу Броду, а Макс Брод принял эти куски за полный текст. Полный же текст рукописи был утерян. Яноух описывает свое отчаянное, бедственное положение после войны, смерть близких, допросы и тюремное заключение по загадочным обстоятельствам. Годы спустя Яноух нанес визит в свою старую квартиру, где в коробке с барахлом над унитазом в ванной, под кипой нот с вальсами Штрауса, он случайно обнаружил огромную пачку бумаг — затерявшийся экземпляр полного текста своих мемуаров о Кафке. Публикация этой книги, да еще таким крупным и престижным издательством, как Fischer Verlag, обернулась литературным скандалом. Специалисты по Кафке готовы были принять это произведение как документальный роман с массой ошибок и несуразностей: Кафка, например, никогда не посещал анархистских клубов, целый ряд встреч с Кафкой происходит в книге тогда, когда его вообще не могло быть в Праге. Ошибки мемуаристов простительны. Но для разоблачителей Яноуха эти огрехи были еще одним свидетельством того, что мемуары целиком и полностью сфабрикованы. Яноух утверждал, что во время Второй мировой войны он был в рядах Сопротивления, что его мать говорила на идише и спасала евреев во время погромов перед Первой мировой. Однако архивисты раскопали документы, из которых следует, что Яноух был членом чешской нацистской организации Vlajka («Флаг»), что у него были дела с тайной полицией, а в конце войны он присоединился к леворадикальной террористической группе Rudá Pěst («Красный кулак»). Влиятельные чешские литературоведы, такие, как Эдуард Гольдштюкер, объявили книгу фальшивкой. Густав Яноух не был допущен на первую конференцию по Кафке в Праге в 1963 году. Одобрение книги Максом Бродом объясняли тем фактом, что он в то время лежал в тель-авивской больнице, был тяжелобольным стариком. Однако подлинность образа Кафки из книги Яноуха принимала и последняя любовь Франца — Дора Диамант. Аутентичность книги остается под вопросом.

Нам трудно смириться с окончательным уходом любимого человека, нам хочется снова слышать его голос, вспоминать его слова и жесты, даже если они выдуманы за него кем-то еще. В этом смысле литература побеждает смерть, сама по себе обретая статус реальности. Книга Яноуха выдержала несколько изданий, и цитаты из нее стали гулять по страницам современной литературы. («Мы фотографируем то, что мы хотим забыть… Мои истории возникают, когда я закрываю глаза», — цитируют Кафку из книги Яноуха все, кто рассуждает о фотографии: от Ролана Барта до Сьюзен Зонтаг и Зэди Смит.) Говоря о сомнительном политическом прошлом Яноуха, не следует забывать, что речь идет о послевоенном советском периоде доносительства, очернительства и сведения личных счетов, когда нетрудно было обвинить кого угодно в связях с нацизмом. Это была еще одна эпоха манипулирования монструозным прошлым.

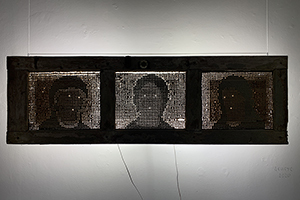

Центр Perla. Справа налево — Зиновий Зиник, Иван Мечл, Игорь Померанцев© Лина Померанцева

Центр Perla. Справа налево — Зиновий Зиник, Иван Мечл, Игорь Померанцев© Лина ПомеранцеваМое пражское выступление (о выдуманных монстрах) состоялось в помещении, которое гляделось в моих глазах как архитектурный призрак советской эпохи. Мы воспринимаем впервые увиденное по ассоциациям из нашего прошлого. Бывшая бумажная фабрика — это несколько огромных заброшенных бетонных зданий на берегу Влтавы, в двадцати минутах на машине от центра Праги. Казалось бы, детище советской индустриализации сельской местности, этот уродливый комплекс был построен еще до войны, в годы чешской свободы. С развалом коммунизма здание и гигантская территория фабрики переходили из рук в руки. Иван Мечл и его друзья стали снимать это помещение у владельцев-бизнесменов по дешевке и за несколько лет сами отремонтировали несколько цехов; здесь обосновались печатные станки международного издательства Divus, центр искусств для выставок и лекций, было построено даже придорожное кафе. Весь этот комплекс Ивана Мечла получил название Perla (так назывался, объяснил мне Иван, утопический мир, созданный в работах австрийского художника первой половины XX века Альфреда Кубина). Я был настолько впечатлен масштабами этих бетонных цехов и территории бывшей фабрики, что тут же предложил использовать центр как площадку для «живого театра» с участием публики: воссоздать вторжение советских войск в Прагу ровно пятьдесят лет назад. Я был уверен, что в таком концептуальном действе-перформансе примет участие, закамуфлировавшись под советские войска, чешская армия с танками, а пражская публика из добровольцев вольется в уличную толпу, воссоздав коллективно атмосферу отчаяния и надежды тех лет. К моему удивлению, эта оригинальная идея была встречена довольно мрачно, лица моих чешских знакомых не выражали никакого энтузиазма — скорее, скуку, если не раздражение. Я решил было, что им осточертели постсоветская ирония и постмодернистский китч, которыми перекормили интеллигенцию с падением Берлинской стены и железного занавеса. Оказалось, что я неправ: мои слушатели испытывали вовсе не раздражение, а чувство нервозности.

По дороге обратно в Прагу Иван Мечл разъяснил мне ситуацию. За четверть века (после падения коммунизма) политическая атмосфера в Чехии снова изменилась. После нескольких лет эйфории, ощущения свободы от советского ига чехи чувствуют, что они снова должны вести себя осторожно, когда речь заходит о России и о советском прошлом. Нация дезориентирована. На протяжении всего двадцатого столетия чехов подвергали шоковой терапии: каждые два десятка лет народ должен был поверить в нечто, противоположное тому, что считалось государственной идеологией до этого. Период либеральной демократии между двумя мировыми войнами был уничтожен нацизмом и заменен советским тоталитаризмом; двадцать лет спустя социализм с человеческим лицом обернулся глобальным капитализмом. Мои друзья полагают, что в наши дни мафиозность и авторитарность путинской России проникли в чешское общество, в умы и сердца всех классов и рангов и диктуют состояние дел в стране. Чехи снова боятся русских. Однако это мнение оспаривается теми, кто считает, что миф о России как о вездесущем Большом Брате — это параноидальный миф левонастроенной интеллигенции. Циркулирует и третья точка зрения: Россия — это козырная карта в политических конфликтах, концепция внешнего врага, которой пользуется каждый, чтобы обуздать своего противника во внутренней политике страны. Ситуация, подсказал мне Иван Мечл, напоминает спор между отцом и сыном вокруг России в новелле Кафки «Приговор».

Я, откровенно говоря, совершенно не помнил, что Россия играет какую-то роль в этом сочинении. Оказалось, что в библейско-фрейдистской истории Кафки о конфликте между отцом и сыном есть еще и третий, невидимый читателю, персонаж. Новелла «Приговор» начинается с рассуждения героя по имени Георг о трудностях общения с близким другом, покинувшим родину. (Тема, мне близкая.) Много лет назад друг Георга открыл бизнес в России, куда переселился на постоянное место жительства. Но с годами политическая ситуация в России изменилась, финансовые дела друга пошатнулись, как и его здоровье. За тот же период Георг, занимающийся финансами отцовской фирмы, добился деловых успехов, как и счастья в личной жизни — он вот-вот должен сочетаться браком с любимой женщиной. Чужой успех оскорбителен для неудачника. Все это создает психологические трудности общения на расстоянии с далеким другом. Именно об этом Георг начинает разговор с отцом — его апартаменты находятся в другой части той квартиры, где живет Георг. Отец состарился, неопрятен и нездоров. Он явно раздражен на сына. Чтобы как-то отвлечь его от мрачных мыслей, Георг жалуется на трудности общения со своим российским другом. Но отец разыгрывает потерю памяти, утверждает, что не помнит встреч с другом сына. Неожиданно он начинает обличать сына: этот друг в России — чистая фикция, Георг выдумал эту российскую историю, чтобы увильнуть от сыновней ответственности, заморочить отцу голову, тайком захватить отцовскую фирму, избавиться от больного отца и жениться на гулящей девке. Георг пытается напомнить отцу о сценах бунта и насилия в революционном Киеве из рассказов российского друга во время встреч с отцом. В какой-то момент кажется, что речь идет о двух разных персонажах в России и оба они — плод воображения, фикция, выдуманная для того, чтобы унизить оппонента. Георг пытается уложить отца в постель, он видит нечистое нижнее белье отца — это библейский мотив отцовской наготы. Но отец встает на кровати во весь рост и заявляет, что хитрости Георга не пройдут; совершив непредсказуемый ментальный кульбит, отец начинает следовать своей собственной параноидальной логике и сообщает Георгу, что он прекрасно осведомлен о том, что происходит с этим другом в России; что это он, отец, в действительности представляет интересы этого друга в Праге. Для отца этот далекий друг в России — истинный сын. Отец сообщает пораженному Георгу, что находится в постоянной переписке с российским другом, информирует его обо всех тайных интригах и предательских планах Георга, опозорившего семью и предавшего дружбу своим решением о женитьбе. В финале этой жуткой семейной сцены отец проклинает Георга и выносит — в библейском духе — смертный приговор сыну: тот должен погибнуть смертью утопленника. Испытывая невыносимый стыд за безумие своего отца, одержимый чувством вины, Георг выбегает из квартиры на набережную и бросается с моста. Последняя мысль тонущего сына — о любви к отцу.

Как и в случае с памятником Кафке, сидящему на бестелесном монстре из стали, философские и политические интерпретации этой загадочной притчи о конфликте между отцом и сыном многообразны. Но по сути дела «Приговор» — это повествование о том, как фиктивный, фальшивый образ — сфабрикованный имидж выдуманного персонажа — начинает диктовать катастрофический ход событий в реальном мире. Сама реальность этого мира в результате начинает подвергаться сомнению участниками конфликта. Следствие — самоубийство.

Тем временем владелец (загадочного происхождения) бывшей бумажной фабрики не продлил контракт с моим издателем на съем помещения. Центр Perla перебирается в другие земли.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229370 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228816 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20229073 Академическая музыка

Академическая музыка