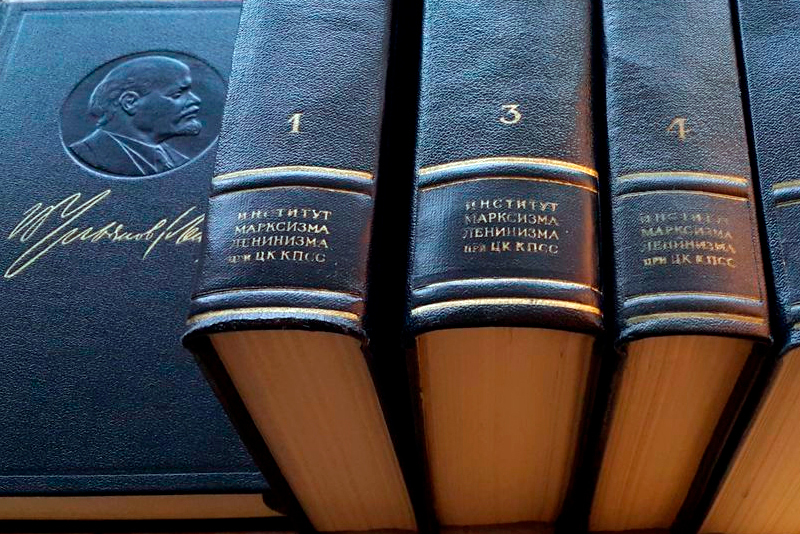

Я не собирался выступать по поводу «Письма ста пятидесяти» и всей длинной цепочки вопросов, которые тянет за собой этот сюжет, поскольку, безусловно, не являюсь в достаточной мере экспертом по американским делам. Но чем дальше идет дискуссия, тем яснее становится, что русские интеллектуалы дискутируют не об американских делах, а о российских и околороссийских. Особенно выпукло это видно по статье Кирилла Медведева, которому не жалко сбрасываемых американских памятников, но жалко сброшенных Украиной памятников Ленину — потому что, замечает Медведев, чем больше Ленина, тем меньше расизма и национализма. Ленин, конечно, ответил бы ему, что «необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой» («К вопросу о национальностях» (1922)), и массовая неготовность российских левых вспомнить об этом в 2014 году напоминает нам о том, что сегодняшние «демократические левые», увы и ах, еще ни разу не сподобились успешно сдать тест на эмансипацию от авторитарных левых советского образца. Впрочем, тут не поспоришь: учиненное Лениным и его наследниками душегубство в самом деле носило вполне интернациональный характер.

Ленина, к слову, в Америке сегодня очень даже поминают в контексте текущих событий. Мой прекрасный знакомый из Лос-Анджелеса, трансгендерный уличный художник в инвалидном кресле, радикальный сторонник теперешних радикальных движений, только что запостил свежий мем. Американский либерал спрашивает: «Когда это капитализм стал монополистическим?» — а Ленин в костюме космонавта и с нацеленным на него пистолетом отвечает: «Всегда был». И в ответ на мое изумление признался (художник, а не Ленин): ну, я больше знаю о том, что у него написано, чем о том, что он у вас в России делал. И тут занимательно не то, разумеется, что Ленин-то как раз пытался разобраться, когда и при каких условиях капитализм становится монополистическим, а то, что у отцов чужого отечества важны слова, но неважны дела, однако у отцов своего отечества, наоборот, важны дела, а слова неважны (не освободил своих рабов — на выход вместе с памятниками, хоть бы ты и подписант Декларации независимости).

Я это вовсе не к тому, чтобы завести любимую правую мантру «социализм провалился везде, где его пробовали»: попытки человека летать по воздуху тоже долго проваливались везде, где их пробовали, — пока наконец не стало что-то получаться. Мне в этом эпизоде интересно то, как люди из другой культуры, из другой истории берут себе кусок нашей истории по своему усмотрению и для своих надобностей — и не обинуются тем, правильно ли они чувствуют контекст и что осталось за кадром (в данном случае за кадром остались миллионы человеческих жертв, но важно ли это, если здесь и сейчас в Сиэтле памятник Ленину выступает символом консолидации против насилия и неравенства?). Вот еще пример (кстати, о Ленине-космонавте): волшебная статья в The New York Times о том, что Советский Союз на десятилетия опередил США в соревновании за равноправие в космосе, первым отправив на околоземную орбиту женщину (Валентину Терешкову) и представителей азиатской и африканской рас (космонавтов Вьетнама и Кубы). «Терешкова вышла в отставку целым генерал-майором!» — восторгается автор статьи Софи Пинкхем, чьи научные работы (например, про советский культ Пушкина) вроде как могли бы подсказать ей, что за фасадом советского равенства полов и советского интернационализма тоже, как и за советской любовью к литературной классике, все не так однозначно (жаль, что статья прошлогодняя, а то бравурная нота могла бы у Пинкхем прозвучать и сильнее: ведь советский строй дал Терешковой возможность не только первой отправиться в космос в 1963-м, но и первой предложить конституционный переворот в 2020-м!).

Но не так же ли и мы, русские, обращаемся с тем, что происходит сейчас в Америке на наших глазах? Нет, не так же.

Во-первых, потому, что оттуда нам так не позволят. Тот же лос-анджелесский художник строго заметил, увидев на фотографии рядом со мной молодого человека с дредами: «Это расизм!» Я не буду сейчас обсуждать концепцию культурной апроприации саму по себе, воспрещающую белому большинству пользоваться по своему усмотрению тем, что обязано своим происхождением другой расе, — важно только то, что человек с другого конца света, из страны, где никогда в жизни не было черных рабов (только белые), будто бы обязан взять в готовом виде тот моральный кодекс, который американцы у себя в Америке выработали для всех. Что это, если не культурный империализм? «Да, мы ратуем за деколонизацию, но как правильно деколонизироваться — мы вам сейчас из метрополии расскажем».

Во-вторых, потому, что мы и сами играем по этим правилам — их правилам. По ним, например, идет в последние годы очередная волна исправления имен. Изгоним из русского языка слово «негр», потому что в английском договорились не употреблять N-слово! Но в английском для этого были веские причины в истории этого слова — а в русском-то, в русском языке что с этим словом не так? Или тогда давайте проявим последовательность и потребуем от поляков, чтобы отучались от слова żyd. Нет, с другими языками не работает, только с английским? Really? Why? Аналогичным образом с легкой руки сайта «Такие дела» идет борьба со словом «трансгендер»: надо говорить «трансгендерный человек» или «трансперсона». Почему? Потому что (разъясняет в соцсетях автор этой нашумевшей публикации) называть человека одним прилагательным нельзя, он тогда как будто весь сводится к одному своему свойству. Хорошо, я не спрашиваю, как это сочетается с соседним требованием вывести из употребления слово «бомж» и заменить его на «бездомный», я не спрашиваю, почему в бар могут зайти русский, рыжий и участковый — и мы не усомнимся в том, что все они люди, а не неведомые зверушки. Но каким образом слово «трансгендер» — прилагательное? А потому, что это полемика из английского языка, где существительные и прилагательные внешним видом не отличаются: transgender persons = the transgender, и почему-то важно, что правильно первое, а не второе. О'кей, предположим, что у них там для этой полемики есть те или иные основания, — но у нас другой язык, в нем по-другому работает! По-английски кто угодно — person, в том числе и transperson, а по-русски выходит, что все люди как люди — и только вот этот человек, видите ли, (транс)персона. Нет ли в этом, я извиняюсь, дискриминации?

Это все частности, но за ними стоит общий принцип: ведь колониализм — не только в головах у колонизаторов, но и в головах у колонизированных. Вот яркий публицист (специализирующийся вообще совсем на другом) разражается тирадой в Фейсбуке — про русских интеллектуалов, которые не проявляют восторженности в своих реакциях на новейшие тренды: «главная причина — в трагической невовлеченности в глобальную повестку». Но глобальна ли глобальная повестка? Обеспокоены ли проблемой харассмента женщины Ирана, Индии или Сомали? Кажется, их больше волнует совершенно другой круг вопросов? Не быть застреленной на улице, не быть изнасилованной в автобусе, не провести всю жизнь под никабом...

Приятнее думать, что наша повестка ближе к американской, чем к индийской. Так ведь и потерянный рубль приятнее искать на сухом асфальте под фонарем, а не в грязной темной канаве. Но вот только что неутомимый борец (подскажите феминитив) за семейные ценности депутат Мизулина внесла в Думу новый законопроект, согласно которому все российские трансгендеры объявляются вне закона. Им, например, будет запрещено вступать в брак. А чтобы это проконтролировать — даже при получении нового паспорта будет сохраняться свидетельство о рождении с изначальным именем и биологическим полом, и в загсе его, если что, спросят. А всех, у кого это свидетельство уже заменено на новое, с новым именем и гендерным маркером, обяжут его вернуть и получить старое. После чего уже заключенные браки, понятно, станут недействительными (семейные ценности же!). Интересно, что сделают с имеющимися в этих браках детьми (а они имеются, поверьте) — как им будут вымарывать одного из родителей в документах. Впрочем, какие у этого родителя вообще останутся документы — тоже неясно, потому что новые паспорта трансгендерам сейчас в России выдаются на основании новых свидетельств о рождении. Думаете, не может быть? Как знать, вдруг да и обойдется, но вообще-то в европейской стране Венгрии нынешней весной примерно это благополучно приняли под шумок от коронавируса. Вот это — наша повестка по вопросам трансфобии. А не «заменим этот термин на другой» или «у Джоан Роулинг опять трансфобный твит».

Но если уж так беспокоит Джоан Роулинг (как тот Гондурас из злого и неполиткорректного позднесоветского анекдота) — давайте поговорим про нее, тем более что это постепенно возвращает нас непосредственно к теме «Письма ста пятидесяти». Что и когда писала Роулинг — вкратце (хотя повестка эта от нашей далековата). Началось все с твита в поддержку радикальной феминистки, уволенной с работы за трансфобные твиты. Феминистка эта, Майя Форстейтер, не вызывает никаких симпатий, а взгляды ее едва ли отличимы от взглядов Елены Мизулиной. Загвоздка в том, что уволили ее не из парламента страны, а с позиции консультанта по налоговым вопросам в некотором исследовательском центре, — а ведь новейшие критики «Письма ста пятидесяти» уверяют нас, что обычных людей никто цензуре подвергать не собирается: только знаменитостей. И мудрый английский судья присудил, что вообще-то, конечно, увольнять за слова и убеждения в Соединенном Королевстве нельзя, но эти конкретные взгляды настолько отвратительны и настолько оскорбляют других людей, что за них — можно. Одновременно, даже чуть раньше, Роулинг подписалась в Твиттере на другую радикальную феминистку Магдален Бернс — что характерно, близкую к британской коммунистической газете Morning Star и с ее страниц обличавшую современные сдвиги в гендерной политике как направленную против женщин неолиберальную эксплуатацию: правая, левая где сторона? Медиа занялись скрупулезной документацией плохого поведения Роулинг в Твиттере — со всеми подозрительными лайками. В конце концов Роулинг вновь лайкнула не там: на сей раз — под твитом трансженщины по имени Софи, чьи взгляды ближе к радикальному феминизму, чем к мейнстриму трансдвижения. В своем твиттере Софи говорит о себе: «Я не идентифицирую себя как женщина. Я идентифицирую себя с женщинами» — и поясняет в одном из твитов: «Первый шаг к [трансгендерному] переходу — преодолеть свою мужскую социализацию и отучиться от мизогинии и сексизма. Прислушаться к женщинам. Невозможно сделать это, заявляя себя женщиной и полагая, что можешь выступать от их лица. Поставь женщин на первое место и учись у них. Сиди и слушай». (Заменим в этом credo все, связанное с женщинами, на все, связанное с чернокожими, — и получится декларация, под которой подпишутся все, кто так возмущен поведением Роулинг. Разумеется, раса и гендер — совсем не одно и то же. Но как и почему они — не одно и то же? Как вышло, что трансгендерный переход стал нормой, а «трансрасовый» — вовсе нет, хотя интерсексуальность редка, а людей смешанного расового состава сколько угодно? И верно ли, что сущность женского, как и сущность черного, опознается в типичных, ядерных проявлениях, а нетипичные, краевые проявления должны выравниваться по ядерным? Не наоборот ли — ведь вот в искусстве, например, Юрий Тынянов учил нас, что весь ряд явлений опознается по краевым прецедентам, маркирующим границу ряда? Тут есть о чем думать, но не в формате Твиттера.)

Итак, вот этот роковой для Роулинг твит, с лайка под которым начался новый виток скандала. Пишет, напоминаю, трансгендерная женщина: «Гормональные препараты — новые антидепрессанты. Да, некоторым они необходимы и спасают жизнь, но они должны быть последним средством, а не первым приходящим в голову решением. Чистой воды лень тех, кто скорее выпишет препарат, чем потратит время и силы на то, чтобы вылечить людям голову». Речь идет о том, что годами и десятилетиями на пути трансгендерных людей к переходу стояло множество препятствий — и на их преодоление уходило огромное количество времени и сил, а у более слабых и наименее везучих не получалось добраться до цели вообще, что означало полностью разрушенную жизнь. Как мы видели выше, авторитарные полуфашистские режимы стремятся удержать именно это положение вещей — потому что им очень важно постоянно предъявлять своей электоральной базе тех или иных «людей второго сорта»: фашизм подпитывается народным ощущением превосходства. Но в либеральных демократиях маятник постепенно движется в другую сторону: к изменению гендерного маркера в документах в заявительном порядке, без необходимости того или иного медицинского вмешательства, и/или к легкодоступному для любого человека медицинскому вмешательству, позволяющему наружно и по самоощущению приблизиться к тому полу, к которому человек хочет принадлежать. Например, в Шотландии сейчас обсуждается именно такой проект — нацеленный не на то, чтобы унижать и уничтожать, как в России, а на то, чтобы помочь.

Однако у медали часто бывает обратная сторона — и о ней пишет Роулинг, наконец собравшаяся с духом высказаться по теме развернуто. Есть разные недостаточно защищенные группы в современном обществе (у них там, в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, — в России защищенных групп, кроме центральной власти, вообще нет): трансженщины и просто женщины, трансмужчины и люди с небинарной идентичностью (не чувствующие себя ни мужчиной, ни женщиной в полной мере). У каждой из этих групп есть свои интересы, свои проблемы, свои болезненные места. И когда доступ к трансгендерному переходу вдруг становится неожиданно легким — это прекрасная новость для тех, кому он жизненно необходим, но соблазн и опасность для тех, кто — особенно в подростковом возрасте — испытывает различные сложности с самим собой и не очень понимает, как лучше их решить (Роулинг признается, что чем больше она читает о гендерной дисфории у сегодняшних молодых людей, тем чаще думает, что и сама она 30 лет назад могла бы решиться на трансгендерный переход: становиться женщиной ей в отрочестве очень не хотелось). А когда возникает возможность изменить социальный пол согласно документам, ничего или почти ничего не меняя в своем теле, — это прекрасная новость для тех, кому по медицинским причинам противопоказаны желанные операции, но серьезная проблема для проектов, которые задуманы как чисто женские, безопасные, только для своих (потому что встречают в них по одежке, а не по паспорту). И со словами тоже непонятно, как быть: хорошо, трансженщины — это женщины, трансмужчины — это мужчины (и, в отличие от своих знакомых радикальных феминисток, Роулинг никогда этого базового принципа не отвергала), но когда для того, чтобы никак не задеть ни трансженщин, ни трансмужчин, вводится термин «те, у кого менструация», то тут уже у самой что ни на есть обычной женщины возникает чувство, что ее назвали как-то не так. Потому что, объясняет по сходному поводу социолог Григорий Юдин, когда право голоса получают разные ранее маргинализированные, лишенные собственной субъектности группы — обнаруживается, что между ними есть противоречия, которых не было видно, пока все они должны были сидеть тихо: «Сегодня я могу быть тем, кто я есть, а завтра я начинаю чувствовать, что ваше присутствие в окрестностях не позволяет мне быть тем, кто я есть. И оказывается, что я могу любое препятствие интерпретировать как ограничение моей свободы и насилие. Это становится особенно очевидно, когда мое “я есть” натыкается на чье-то чужое “я есть” и оба считают, что находятся в собственной зоне, а попытка выдавить их из этой зоны — это насилие».

Легко представить себе, что в этом месте электорат депутата Мизулиной вспоминает старую кремлевскую пропагандистскую кампанию про «родителя 1» и «родителя 2» и шлет чуму на оба дома — и на тех, кто за Роулинг, и на тех, кто против. Это в нем (электорате) говорит «трагическая невовлеченность в глобальную повестку», конечно, — но не только, потому что его ничуть не заводит и наша местная повестка насчет того, как бы все-таки исхитриться и не дать государственной машине разрушить трансгендерным людям их совершенно обычную, ничем не радикальную жизнь (впрочем, возможно, при слове «трансгендер» у электората Мизулиной, а то и у самой Мизулиной перед глазами начинает петь и плясать Кончита Вурст — на этот сбой восприятия государственная пропаганда усердно трудилась много лет). Но что же те, кто, напротив, вовлечен в глобальную повестку по самое некуда? Скажем честно: их возможности защитить от произвола тех, кто рядом, равны нулю — ну, можно петицию запустить на Change.org. Зато есть сладкая возможность сполна утолить свою жажду справедливости на чужом и далеком, но за счет новейших технологий (ведь Твиттер всюду под рукой) как будто таком близком материале — прокричать: «Роулинг — трансфобка, это доказано». Ну или иногда для разнообразия нечто противоположное, потому что радикальный феминизм по-русски тоже есть.

И все вот это и есть та самая «культура исключения», о которой предостерегает «Письмо ста пятидесяти». Потому что «культура исключения» — не в том, что кого-то откуда-то уволили, но в том, что другое мнение заслуживает не аргументированного обсуждения, а ярлыка, слогана, освобождающего от необходимости дальше его обсуждать. Писательница Роулинг указывает на сложность, неоднозначность, конфликтность ситуации, непрописанность новой нормы, требующей дальнейшего деликатного согласования интересов, поисков компромисса. Это совсем не означает, что она во всем права, — по целому ряду аргументов она заблуждается, и иногда даже находятся оппоненты, способные ей сравнительно вежливо и сравнительно аргументированно возразить. Но преобладает в публичном поле реакция совершенно других типов. Звезды «Гарри Поттера» одна за другой отмежевываются, ограничиваясь лозунгами и благопожеланиями. «Трансженщины — это женщины», — повторяют они один за другим, и это очень мило с их стороны и для кого-то, вероятно, обладает психотерапевтическим эффектом, но ни на миллиметр не продвигает нас к разрешению возникших противоречий. Фанаты «Гарри Поттера» — и не только в Твиттере, но и во вполне развернутых высказываниях — сообщают, что автор их любимых книг поразила их в самое сердце и поэтому они морально экспроприируют у нее созданный ею мир и дальше будут сами наделять его смыслами, а лучше — уберут книги Роулинг с полок и будут вместо них читать полностью политкорректные фанфики. Эта неспособность отделить то, что сделано человеком, от самого человека в предыдущую эпоху считалась дефектом, незрелостью восприятия, агрессивно-наивным морализмом школьных учительниц, но теперь гордо провозглашает себя новым подходом: «Нечего жалеть Роулинг — подумаешь, продаст книжек на миллион меньше!» — пишут в соцсетях, как будто книжки только и нужны, что писателю для заработка. Ну а русские адепты «культуры исключения» высказываются еще прямее: «Белая женщина в позиции власти выступает против дискриминируемых меньшинств», — и тут уже отчетливо слышится: «Которые тут временные? Слазь!» Когда ничего не можешь сделать со своими «белыми женщинами в позиции власти», со своей Мизулиной, со своей Терешковой, — как же не выместить свою фрустрацию по такому удобному поводу, поступив в союзники ко всей ни много ни мало американской прогрессивной общественности! Но и американская (а в случае Роулинг — и британская) прогрессивная общественность впадает в прогрессирующие ярость и транс не просто так — а обнаружив, что ничего внятного не смогла противопоставить Трампу и Brexit, и пытаясь, сознательно или бессознательно, взять реванш в другом месте.

Конечно, речь идет о борьбе за власть — не будем делать вид, что не понимаем этого. Иной раз за символическую, как в случае Роулинг, а нередко и за вполне институциональную. За неделю, прошедшую после «Письма ста пятидесяти», для него уже выкристаллизовался обличительный штамп: «моральная паника гейткиперов». «Меньшинства хотят говорить вслух о своих проблемах сами, а не устами избранных интеллектуалов, накапливающих за их счет символический капитал», — поясняет уже упомянутый российский публицист. Но что значит — сами? Разве от подписания письма экономист Дейрдре Макклоски и писательница Дженнифер Финни Бойлан перестали быть трансгендерными женщинами (автобиография Бойлан «Ее здесь нет» — первая в Америке книга трансгендерного автора, ставшая бестселлером)? Или опыт изгнания, преследования за убеждения, противостояния власти и общественному мнению своей страны — опыт, символами которого стали подписавшие письмо индиец Салман Рушди и сириец Халед Халифа, — отменен величиной их гонораров? Или вот еще один подписант — чернокожий поэт Реджинальд Дуэйн Беттс, в возрасте шестнадцати лет получивший восемь лет тюрьмы за грабеж и увлекшийся стихами, пока отбывал срок, а потом выпустивший четыре стихотворных сборника и том тюремных воспоминаний и сейчас готовящийся к защите диссертации по праву в Йельском университете, — ему тоже нельзя говорить о проблемах черного меньшинства, а надо уступить дорогу активистам из Твиттера? Тогда кооптация в элиту обесценивает и опыт, и идентичность — и право голоса по определению должно быть передано от тех, у кого оно было, к тем, у кого его не было. Но это довольно трудно назвать борьбой за принципы или новую этику: те, кто смог добиться права голоса вопреки неблагоприятной, основанной на дискриминации среде, вероятно, могут говорить о проблемах меньшинств не хуже, чем те, кому для этого нужно расчищать себе дорогу некоторыми специальными методами.

В июне этого года сменилась власть в американском журнале Poetry — самом богатом и многотиражном поэтическом издании в мире. Это показательная история. Она началась с того, что журнал выпустил заявление в поддержку движения Black Lives Matter и против расизма. Кажется, что это сам по себе необязательный жест, потому что позиция поэтического журнала против расизма — это поэзия чернокожих авторов и поэзия антирасистского звучания на его страницах. Тем не менее через три дня появилось открытое письмо к руководству выпускающего журнал фонда с подписями нескольких десятков американских поэтов. Начав с того, что столь короткое и столь поздно сделанное заявление — пощечина антирасистскому движению, авторы письма обрушились на журнал как недостаточно мультирасовый по авторскому составу и на фонд как не оказывающий достаточно поддержки поэтам с разным цветом кожи, квир-поэтам, транспоэтам, поэтам-инвалидам (оборот «поэт с ограниченными возможностями» вряд ли уместен) и поэтам в тяжелой экономической ситуации. Итоговые требования — отставка руководства фонда и последующие масштабные траты денег фонда на социальные проекты. Характерно, что подписали письмо поэты разных рас и идентичностей, постоянные авторы журнала и стипендиаты фонда — то есть люди, само существование которых показывает, что журнал и фонд не так уж совершенно глухи к требованиям времени. Руководство фонда тем не менее ушло — но кому-то это не показалось достаточным: спустя две недели началась кампания против главного редактора журнала Дона Шера — редактора, который именно что и собрал на страницах Poetry весь этот мультирасовый и в прочих отношениях разнообразный авторский состав. Поводом стала опубликованная в журнале поэма Майкла Дикмана «Сколлз-Ферри-роуд» — как и ряд других текстов этого автора, посвященная семейной истории: в центре поэмы — бабушка говорящего в ней субъекта, давно покойная, фрагментарность текста отражает не только фрагментарность воспоминаний, но и распад сознания постепенно погружающейся в болезнь Альцгеймера старухи. В одном из фрагментов мы видим, что бабушка не чужда расизма, непоследовательного и вполне бытового:

«Негритянка» — еще одно слово, которое ей нравилось повторять

Это если сказать по-хорошему

«Ну, они сами не могут разобраться, как их называть»

В автобусе она выронила кошелек

Я был тогда с ней

Хорошенькая негритянка подняла и вернула

Она протянула руку чтобы взять его и все это время смотрела в окно не сказав ни слова

Пару часов спустя

«Хорошо что та гавайская девушка»

В соцсетях поэму Дикмана называли сложной для понимания, однако вообще-то не понять тут мудрено — чай, не language school: реплике бабушки в третьей строке явно предшествует пропущенная просьба внука не использовать запретное слово, а за стихийно расистское поведение в седьмой строке бабушка намеком просит у внука прощения в девятой. Это лишь один из мотивов поэмы, но посткрымскому русскому читателю он должен быть вполне понятен: как нам справиться с тем, что кое-кто из близких, родных и любимых на исходе жизни исповедует какие-то взгляды, с которыми никак невозможно примириться? И снова все начинается в Твиттере — с некоей Ханы Шапиро, только что окончившей мастерскую литературного творчества при Северо-Западном университете и выражающей свое возмущение: «Совершенно неприемлемо, что вы такое публикуете, особенно сейчас, когда так много темнокожих людей страдает и находится под угрозой. Разве не следовало бы вам сосредоточиться в это время на черных голосах?» Дон Шер был открыт для этих голосов и в другое время — например, для потрясающего Дэнеза Смита с чрезвычайно рискованными стихами про насилие черных над черными, двусмысленно эротическими и с неизменной запретной лексикой:

не, реально. Леланд, ты помнишь, как мы

вмазали этому черномазому? подростковое школьное

ритуальное действо, вечность длиной в полминуты.

потом я слизывал его кровь со своих найков

и мне снилось, что мы водяные лилии

не дающие подняться воде

Но теперь дискуссия продолжается примерно так: «Нам больше не нужны стихи белых людей, некритически и бездумно описывающих расизм, который они видели и которому причащались в своей семье и среди друзей. Расизм твоей бабушки — это не тема для твоих стихов. Это твое гнилое наследство и работа тебе на всю жизнь» (поэтесса Джейн Хаффман, 28 лет, ни одной книги, грант от журнала Poetry, важнейшая публикация — четыре стихотворения в его декабрьском номере). Или так: «Дон Шер не заслуживает ни малейшей благодарности за превращение журнала Poetry в более инклюзивное и вдохновляющее место. В этом заслуга труда и таланта темнокожих поэтов» (Камилла Ранкин, тоже молодая поэтесса). И на следующий день редактор вынужден уйти, а журнал выступает с извинениями: «Мы напечатали эту поэму, поскольку прочитали ее как приговор расизму в белой семье; это была ошибка. Безусловно, нам нужно больше работать с тем, чтобы учитывать, какие голоса выходят в стихах на первый план и как это воздействует на наших читателей».

Это — культура исключения. Не потому, что Дона Шера уволили. Не потому, что запрет на «запретные слова» из средства защитить людей и общество от оскорбительных и унизительных для кого-то названий превратился в абсурдную самоцель — в еще более абсурдном эпизоде культуры исключения калифорнийского профессора попытались (правда, безуспешно) уволить из университета за то, что на семинаре по истории расизма он прочел без купюр речь Мартина Лютера Кинга, еще не знавшего, какие слова нельзя произносить, и это, право, напоминает нам манеру Фейсбука банить пользователей за употребление слова «жид», даже если оно встречается в воззвании против антисемитизма, — с той лишь разницей, что в Фейсбуке этим занимаются роботы, а здесь мы имеем дело с людьми, у которых, следовательно, есть какие-то цели и задачи. Так вот, жертвой культуры исключения Дона Шера делает не это, а то, что, как и в случае с Роулинг, противная сторона точно знает, что обсуждать тут нечего: такие стихи нам не нужны — и точка, и вообще теперь важно не то, какие стихи, а то, правильный ли человек их написал.

Подписи Дона Шера нет под «Письмом ста пятидесяти». Но есть подпись Йена Бурумы, уволенного в 2018 году с поста главного редактора The New York Review of Books, самого авторитетного в мире журнала книжных рецензий, за публикацию очерка канадского писателя и музыканта Джиана Гомеши — обвиненного несколькими женщинами в насильственных действиях, оправданного в суде после того, как в показаниях всех пострадавших были выявлены ошибки, нестыковки и прямая ложь (сложно засудить за изнасилование человека, которому ты на следующий день прислала записку о том, как тебе понравилось и как ты хочешь еще), но полностью исключенного на несколько лет из любой публичной жизни, поскольку общественное мнение все равно встало на сторону обвинительниц. Бурума задался вопросом: как жить человеку, оказавшемуся в такой ситуации, как Гомеши, и как дальше должно с ним обращаться общество — и предположил, что собственный взгляд Гомеши на свою судьбу и вынесенные им уроки тоже представляют общественный интерес. Но Твиттер посчитал, что важно не это, а недостаточная степень раскаяния, зафиксированного в очерке Гомеши, — а обсуждать тут нечего. Еще под письмом есть подпись Лоры Кипнис из Северо-Западного университета, киноведа и феминистки, посвятившей движению #MeToo книгу с вынесенной на обложку ключевой фразой «Если это феминизм, то феминизм, захваченный и угнанный мелодрамой», — Кипнис убеждена, что стирание различий между действительным насилием и широко понятым харассментом, «приставаниями», делает женщин не сильнее, а слабее. Публикации Кипнис на эту тему привели к административным и судебным разбирательствам: студентки раз за разом жаловались на то, что высказанные ею взгляды нарушают американский закон о недопустимости дискриминации женщин. В это нужно вдуматься: мнение женщины о том, как правильнее бороться с дискриминацией женщин, — нарушение закона о недопустимости этой дискриминации. Президент университета отказался уволить Кипнис, аргументировав это решение целой статьей, — и тоже получил вызов в суд.

Это — культура исключения. Не потому, что Гомеши, получив возможность публичного высказывания, не попытался обелить себя, — попытался (и да, человек, оправданный судом, не всегда невиновен по сути). Не потому, что Кипнис непременно права в своих оценках: сила и слабость относительны, и мы видим теперь, что артикулированная позиция жертвы может оказаться в чем-то гораздо более сильной и наступательной, чем выступления с позиции достижений и успехов. Однако даже из не вполне искренних рассказов и не вполне аргументированных построений мы, критически их воспринимая, способны сделать выводы, двигающие нашу мысль дальше. Но зачем двигать мысль дальше, если мы уже знаем истину и нуждаемся только в том, чтобы на нее никто не покушался?

Одновременно со штормом в американском медийном пространстве, вызванным «Письмом ста пятидесяти», другой шторм потрясал русский Фейсбук: Галина Рымбу опубликовала стихотворение «Моя вагина», возникшее, помимо всего прочего, в связи с делом Юлии Цветковой — еще одним изуверским изобретением русских мизулиных обоего пола. В этом тексте замечательно то, что при всей публицистической страстности, биографической конкретности, лирической пронзительности у него есть огромный аналитический потенциал («мощная интенция к познанию и движет все стихотворение», как уже отмечал в сетевой дискуссии Иван Полторацкий): бьющая в глаза телесность выступает универсальным ключом, позволяющим провести ревизию тех множественных позиций, того разнородного опыта, которые в сумме, в наложении и взаимопроникновении, составляют женскую идентичность. В «Моей вагине» сколько угодно местных подробностей и национальных привязок, но за две недели у текста появились английский, польский, украинский, латышский и, кажется, шведский переводы — а это значит (к вопросу о глобальной повестке), что иностранные коллеги опознают его как живой и актуальный для своей аудитории. Но поводом для бури в соцсетях стало не само стихотворение, не происходящее в нем глубокое и разностороннее обсуждение базовых для сегодняшней культуры вопросов, а нечто другое: почтенный старший коллега Рымбу в характерной для него манере слегка театрализованного стариковского брюзжания посетовал у себя на странице, что вот ведь хороший поэт Галина, но какое же неприятное и непоэтичное слово «вагина». В буквальном смысле эта реплика, конечно, удивительна и необъяснима, отсылая в какую-то седую древность, к адмиралу Шишкову, перед которым Пушкин ернически оправдывался за слово «панталоны», да и сам поэт-коллега не раз оскоромился, употребляя в своих стихах такие слова, как «контейнер», «кореш» и «Минюст» (при всем том идея о каких-то особенных непоэтических словах безобразно жива: буквально только что у некоторой ученой литературной дамы привелось прочитать похвалы второстепенной поэтессе за смелость, с какой та ввела в свои стихи «непоэтическое» слово «гуглить»). На деле, безусловно, выраженное поэтом-коллегой смущение одним словом метонимически означает смущение от всего текста (для справки: впервые в русской поэзии слово «вагина» употребил в 1978 году Александр Миронов, принадлежавший к тому же поколению, да и вообще у русской поэтической рефлексии по поводу соответствующей части человеческого тела вполне есть история, а в ней — такие заметные фигуры, как Линор Горалик, Полина Андрукович, Лолита Агамалова, Фридрих Чернышев). Но этот текст Рымбу и должен вызывать смущение — как одну из нормальных, адекватных реакций: это обсуждал еще Максим Шапир применительно к русскому авангарду — если сильный эстетический и культурный жест встречает исключительно одобрение искушенных почитателей, значит, тут что-то не так. Собравшиеся под постом комментаторы, также по большей части старшего поколения, демонстрировали, однако, уже не столько смущение, сколько желание самоутвердиться за чужой счет — по большей части неказистым юмором, вызывающим у стороннего наблюдателя глубокую неловкость, и нелепым патернализмом в стиле «зато теперь мэтр обратил на девушку внимание». А затем в дебаты включилась уже группа поддержки Галины Рымбу — и оказалось, что в кругу сторонниц феминизма никогда не слышали про эйджизм и могут непринужденно написать про оппонентов: «ничего, скоро они все перемрут» или «он давно уже вроде свадебного генерала», — а заодно проехаться по смешной еврейской фамилии поэтовой жены (интересно, от фамилии Мандельштама тоже смешно?).

Совокупный эффект этого растянувшегося на пару недель скандала для русской культуры трудно переоценить: под его впечатлением в диалог с Рымбу вступили яркими стихотворениями Алла Горбунова, Ирина Котова, Петр Разумов, сама Рымбу продолжила тему злым стихотворным памфлетом «Великая русская литература». В противоположном поэтическом лагере, боюсь, случившееся к новым художественным прорывам не привело. Желания слышать и понимать друг друга не выказали между тем оба лагеря. «Эти тупые феминистки» — «эти тупые старперы» — всем все понятно друг с другом, нечего обсуждать. К какой культуре мы движемся — не к культуре ли исключения? Все ли так прекрасно в сегодняшней Америке, Америке Трампа, чтобы безоглядно стремиться пройти по той же траектории?

Я закончу еще одним стихотворением.

СТИХИ ПРОТИВ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Поклянись

видеть то,

что не сразу

видно, чему

нужно время

прорасти в поле

зрения; нужно

выдержать

время как дар

пространства,

где можно

прочитать

оборот

поверхности

и узнать,

что мир

не один —

много миров

в глубине.

Ни один

голос не

одинок:

пестрый ковер

истории —

чистый тон,

услышать его

значит принять его,

не поддаваясь

порыву

разрушить.

Человек

больше, чем

человек.

Скажи, что не-

приглядный куст

полон пчел

и пчелы

ткут солнце

сквозь все новое

лето. Скажи, что

нету на мир бух-

учета и как это

ломает

рамку. Скажи,

что в одном

и в каждом

из нас

бесконечности

цветут и цветут.

Это стихотворение написал американский поэт Джозеф Мэсси. Человек, насколько можно судить, едва выносимый, из того же теста, что персонажи «Великой русской литературы» Галины Рымбу. Совершенно изувеченный катастрофическими детскими травмами, менявший одни токсичные с обеих сторон отношения на другие, в конце концов доигравшийся, выброшенный всеми и отовсюду. И после этого — нашедший возможность сказать в этом тексте то, что важно для всех.

P.S. три дня спустя

Читатель мог заметить, что некоторые упомянутые и процитированные в статье действующие лица не названы по именам — те именно, чьи высказывания представляются мне неосновательными, чтобы не сказать — демагогическими. Основным мотивом для такого решения было для меня то, что высказывания эти сделаны на личных страницах в Фейсбуке — то есть в ситуации, пограничной между публичностью и приватностью. С появлением социальных сетей между приватным высказыванием (частным письмом, разговором на кухне) и публичным высказыванием (статьей в газете, речью в парламенте) возникла огромная серая зона. Высказывание в социальной сети делается, если автор не ограничивает к нему доступ, у всех на виду и остается доступным, если автор не убирает его, всем и каждому на неопределенный срок; вместе с тем такое высказывание остается сколь угодно спонтанным, не опосредованным присущей любым площадкам публичности речевой дисциплиной, — и, грубо говоря, мера внутренней ответственности за пост или твит совершенно иная, нежели за статью и книгу. В западной (особенно американской) общественной жизни у нас на глазах становится нормой игнорирование этого различия: Твиттер оказывается едва ли не приоритетной площадкой для публичных кампаний в сфере общественного мнения — и тон в этой медийной революции задают отнюдь не прогрессисты и адепты новой этики, а лично и непосредственно президент Трамп (что, казалось бы, должно наводить на мысль о популизме как слишком опасном инструменте для имплементации новой этики). Поэтому авторы тамошних твитов в моей статье все названы по именам — в отличие от авторов русских постов.

Однако после выхода статьи один из ее второстепенных персонажей, фигурирующий в ней под обозначением «яркий публицист», опубликовал все там же, в Фейсбуке, гневный пост, в котором заявил, что неупоминание его имени в статье и есть настоящий пример настоящей культуры исключения, и вновь потребовал: «Старые иерархии должны быть сломаны». К сожалению, я знаю, чем именно «старые иерархии» так ненавистны Николаю В. Кононову — какого места в них он, с его точки зрения (с которой я, впрочем, в этом случае согласен), недополучил. В мои задачи, безусловно, не входило лишить господина Кононова порции символического капитала, которая досталась бы ему, будь его имя упомянуто в статье. Не думаю, однако, что моей символической власти достаточно для того, чтобы лишить его возможности также написать вместо очередного фейсбучного поста проблемную статью и опубликовать ее в уважаемом издании.

Разумеется, любой вопрос можно представить как вопрос о власти. Но фокус тут в том, что у борьбы за власть всегда две стороны. Нехорошо делать вид, что одна сторона борется за власть, а другая — за этику и против иерархий. Против прежних, устоявшихся иерархий боролись всегда: Мольер и Бодлер, Пушкин и Брюсов с Маяковским (чтобы мне не ходить за примерами далеко за пределы моей профессиональной области) — и если борьба оказывалась успешной, то иерархии сдвигались, трансформировались, включая в себя и прежних борцов с ними — при наличии у последних каких-то собственных достоинств, потому что одного активного участия в борьбе тут недостаточно. Нет никаких сомнений в том, что нынешние пертурбации в идейной сфере также ведут к трансформации иерархий и на выходе из этих пертурбаций позиции кого-то из знаменосцев борьбы за новую этику заметно повысятся, — и в ряде случаев это можно только приветствовать: так, среди подписантов обращения в фонд журнала Poetry с требованием смены власти были такие блистательные поэты, как Оушен Вуонг и Илья Каминский, не обделенные признанием и так, но в высшей степени достойные продвижения по иерархической лестнице. К тем, чье творчество не выходит за пределы комментов в Фейсбуке, это, конечно, не относится. Но если вернуться к культуре исключения, то проявляется она не в том, что к каким-то своим оппонентам ты обращаешься персонально и поименно, а к другим апеллируешь обобщенно, поскольку никакой особенно индивидуальной мысли их выступления не содержат. Культура исключения — это когда твои собственные идеи и ценности суть идеи и ценности, а у оппонентов, по-твоему, нет ни того, ни другого, одна борьба за власть.

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

Общество

Общество