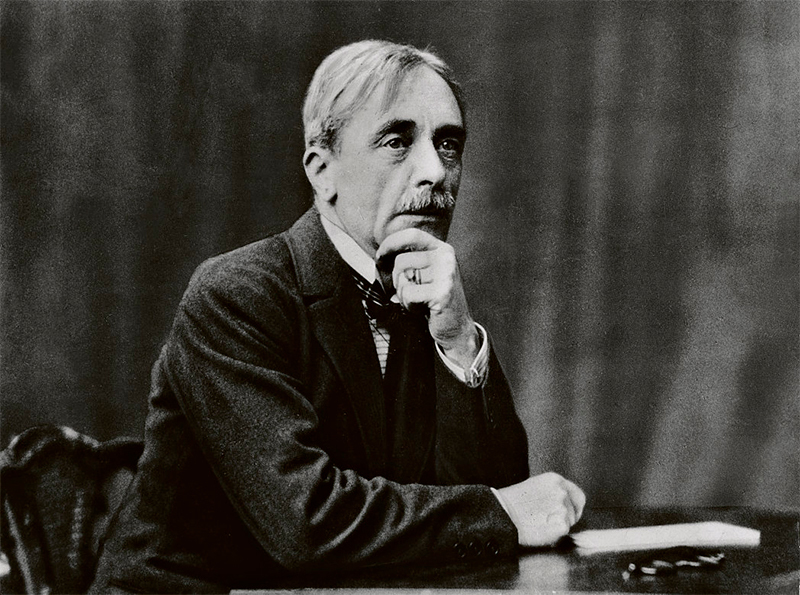

Диалог о новой книге самого эксцентричного французского классика

Филалет, Парэгор и Сизетет

Филалет: Друг Парэгор, ты купил новое собрание переводов Поля Валери под названием «Эстетическая бесконечность». Помню, ты говорил, что обожаешь Валери, видя в нем то, что не сбылось у нас, к чему стремились Анненский или Волошин: критику, говорящую о самом событии поэзии, а не об обстоятельствах ее появления. Ты со вздохом размышлял, что такой была бы и русская критика, наконец избавившись от подозрений и обид, обращенных к художникам.

Парэгор: Конечно, я говорю о критике, а не о критиках, об институте: как есть кино или кабаре, так есть и критика искусства. Валери, даже когда писал биографию-мемуар Дега, говорил о друге-художнике как создателе новых искусств вынесения суждений, наблюдений, копирования старых мастеров и создания новых образов. Для некоторых покупателей, не узнававших руку Дега в случайном наброске, он был «французской школой» — но Валери замечает, что даже самые невзыскательные любители искусства поняли, что это Дега. Вот это и было торжество новой критики искусства — больше, чем сами статьи Валери.

Сизетет: Как-то мне кажется, что да, и о наших художниках писали бы как Рильке о Родене или Валери о Дега, но этот институт затерялся бы среди других. В этой другой истории страны ставили бы мюзиклы, печатали графические романы, Набоков-младший был бы главным редактором журнала «Санкт-петербуржец» (как «Нью-Йоркер») и одновременно вице-президентом Академии наук при президенте Шпете как энтомолог. Были бы у нас графические романы про Бендера, мюзикл врача Булгакова про Маргариту и образцовые исторические и философские книги поэта Пастернака. Но не была бы эта критика быстрее забыта, чем во Франции? У нас нет своей Академии бессмертных, а петербургский космополитизм иной, нежели парижский.

Парэгор: Да-да, Иннокентий Анненский так и писал в одной из своих ученых статей, что бурный космополитизм Антисфена еще не создал самой идеи космополитизма. Но, думаю, критика как у Валери была бы известна всем и преподающий в Московском университете Мандельштам учил бы ее писать. Однако обратимся к книге. Все помнят, что эссе «Эстетическая бесконечность» — переперевод? Книгу Вадима Козового читали все, и ты, Сизетет, тоже. Так вот, в переводе Марианны Таймановой все иначе. Например, Козовой перевел: «Зрение, осязание, обоняние, слух, движение, речь побуждают нас время от времени задерживаться на ощущениях, ими вызванных, их упрочивать или воссоздавать». А Тайманова переводит: «Зрение, осязание, обоняние, слух, движение, речь время от времени заставляют нас задержаться на каких-то впечатлениях, ими вызванных, и либо сохранить их, либо возобновить».

Сизетет: Да, не очень похоже. Сейчас открою оригинал. «La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le mouvoir, le parler nous induisent de temps à autre à nous attarder dans les impressions qu'ils nous causent, à les conserver on à les renouveler». Я бы не сказал ни «заставляют», ни «побуждают», а, может быть, «наводят» или «направляют», если бы эти слова не были слишком логико-философскими. Да, Валери, конечно, говорит об уже состоявшемся восприятии, когда мы вдруг оказались внутри эстетического события.

© «КоЛибри»

© «КоЛибри»Филалет: Да, посмотрим, что получилось в новом переводе. Конечно, Козовой говорил, скорее, о собирании мира из слов и ощущений, как набирают текст на пишущей машинке или собирают пазл, воссоздавая разрушенную картинку. Валери у него как будто просто убеждает в эстетической значимости этого грозящего стать рядовым события. А Тайманова уже сообщает о другом: как преодолеть известный каждому психологу «эффект Зейгарник» — что завершенные впечатления мы не запоминаем, а только незавершенные. Как наборщица печатает текст и не помнит совсем его содержания. Вот Валери и говорит о противоположном: что искусство станет живым и действенным только после отмены этого эффекта, когда мы возобновим в мире то, что почти забыли.

Парэгор: Да-да, я сейчас вчитываюсь в эту книгу и заметил, что дальше Козовой говорит о «сфере» эстетических явлений, а Тайманова — о «системе». В оригинале просто l'ordre, «порядок». Помогите мне разобраться, как Валери понимал этот порядок.

Сизетет: Кажется, понял. Валери имеет в виду, что одно не состоится без другого, как без копирования старых мастеров не мог состояться новый мастер. Только в современности перед нами уже не ограниченное, а устремленное в бесконечность число образцов. Козовому был важен восторг перед этой эстетической бесконечностью, как перед открытым высоким небом, его сферой, а Тайманова говорит, что мы, поэты и их читатели, всегда чему-то учимся, учимся возобновлять явления внутри новой системы ощущений, устремляя взгляд в небо и в книгу.

Филалет: Давайте ближе к делу. Зачем нужен Валери сейчас, в 2020 году? Вот в этой книге (покажи) я вижу, что перед эссе «Эстетическая бесконечность» стоит гимн Парижу как голове Франции. «Столь разные провинции, люди, обычаи, диалекты непременно должны были создать для себя единый центр приложения — посредника и памятник их взаимопониманию». Так социология от Лумана до Латура только говорит уже которое десятилетие о системном, сетевом анализе, в котором социальные факты только и приобретают действенный смысл. Кажется, что Валери сделал красивую картинку для отрасли научного знания, ушедшей на сегодняшний день уже далеко вперед.

Парэгор: Нет-нет, у меня тоже на полке стоят Гоффман и Латур. Валери говорит о другом: не как смысл производится или конструируется внутри социальных практик, обеспечивая их действенность, а как он может вдруг обеспечить их действие, а может и не обеспечить. Мы знаем, что один бьюти-блог может собрать десятки миллионов подписчиков, а другой, внешне мало чем отличающийся, — ни одного. Это явление одним концом касается искусства, а другим — социальных законов. Вот Валери и ходит по этой дуге, выясняя, почему вдруг какую-то монету искусства отказываются принимать или какие-то самые лучшие мысли и чувства в стихах и прозе оказываются ничем не обеспечены.

Филалет: Даже я сразу начинаю ценить рассудительность Валери. Послушайте из его «Похвального слова Марселю Прусту»: «Как всякий литературный жанр, рожденный из определенного использования речи, роман умеет злоупотреблять непосредственной и ощутимой властью слова, предъявляя нам одну или несколько вымышленных “жизней” и созданных им персонажей; он определяет время и место; нанизывает события, исходя из какой-то неясной, более или менее приемлемой причинно-следственной связи».

Сизетет: Ну да, удивили, все знают, что у Пруста все мерцает. По-моему, Мамардашвили с самого начала в своих лекциях о Прусте взял более глубокий уровень высказывания, сказав: «Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым». Сразу понятно: мерцает, потому что мы спасаем жизнь от смерти. А здесь что? Какие-то связи, которые могут восхищать, как восхищают напряженные мышцы, но и только.

Филалет: Постой-постой. Откуда ты знаешь, что именно мы спасаем жизнь от смерти? Валери как раз говорит о самом существенном: что писатель создает жизнь, к которой уже потом сбегаются детали и подробности. Ну как аншлаг в театре или рецензии в газетах — только часть того, что театр стал перформативным событием, неотделимым от нашей современности. Мы после десятилетий советского контроля над театрами немного это подзабыли, поэтому нам Валери кажется сперва немного не о том.

Парэгор: Да, спасибо, друг. Но я уже прочел это эссе и помню, что там главная мысль сколь проста, столь и современна. Роман определяется в нем страдательно, роман можно сокращать, пересказывать, переводить, и от него ничего не убудет. Валери рассказывает о мире наших дней, когда школьников бранят за то, что смотрят видеоблогеров, все пересказывающих и сокращающих, вместо чтения книг. Дальше Валери пишет, что Пруст воспользовался этими возможностями романа сполна, только обратив их в сторону эстетической бесконечности: роман может дробиться на впечатления, а Пруст научился дробить впечатления до бесконечности. Здесь переводчику надо было быть внимательным, и Марианна Тайманова точно перевела, что Пруст «создает ощущение»: иначе говоря, читатель вот уже готов яростно заявить в раздражении, что сколько можно этого пирожного «мадлен», как Пруст говорит, что только в этом и суть романа. Читатель счастлив раньше, чем яростен, так было и так будет.

Сизетет: Да, тут я согласен, что обычно мы, размышляя о Прусте, думаем о воспоминаниях, о счастье утраченного. Благодаря Валери мы теперь мыслим о счастье быть современным или современной.

Филалет: Да, и если бы я рекомендовал, с чего начать знакомство с книгой, то выделил бы не столько большой полумемуар о Дега или гениальные афоризмы в конце, сколько ровно четыре страницы о фресках Паоло Веронезе, тех самых, которые Пастернак в «Охранной грамоте» назвал золотой топью и одним из первичных омутов творчества. Пастернак имел в виду забвение, возможность забыть о насилии хозяев этих дворцов ради того строгого отчета, который художник дает даже о самых случайных фигурах на полотне, не переложив ответственность на прежние образцы. Валери пишет: «Этот комический реализм, эта смесь поэзии и иронии, умелое использование оптического обмана противоречат чистому искусству». В переводе Козового звучало резче: «Этот шутовской реализм, эта смесь поэзии и штукарства, эта утонченная чрезмерность проекционной иллюзии противны чистому искусству». Но там получалось, что выступления на сцене никогда не забываются, как мы не забываем детские спектакли; об этом тот перевод. А перевод Таймановой о другом — что Веронезе может забыть о самом искусстве, увлекшись гостеприимством дворца, не только забыть о насилии, как Пастернак, и благодаря этому мы можем увлекаться и сами становиться гостеприимными.

Парэгор: Да, там перед этим «Мудрые мужи Республики умели оказывать воображению художников прекрасное, ничем не стесненное гостеприимство». Даже если так было не всегда, мы можем теперь не стесняться гостеприимства и помощи беженцам. Это лучше, чем у Козового, где «...дарить воображение живописцев широким и ослепительным гостеприимством», как бы заставив всех живописцев вспомнить забытую благодарность или немного забытое трудолюбие. А здесь Валери просто вспоминает о нас всех, любых читателях книг, сразу после того, как мы научились быть немного гостеприимнее. Теперь можно читать всю книгу, не переводя дыхания.

Поль Валери. Эстетическая бесконечность / Пер. М. Таймановой. — М.: КоЛибри, 2000. 476 с.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия