Литература

ЛитератураПарсифаль в Белом доме

© Bonhams

© BonhamsВ издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Павла Успенского и Вероники Файнберг «К русской речи: идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама». Начинается она с простого, но решительного вопроса: почему стихи Мандельштама являются сложными, часто темными, но одновременно на каком-то уровне интуитивно понятными для читателей, которые их любят, знают наизусть, цитируют? Книга — попытка ответить на этот вопрос.

В мандельштамоведении принято различать два разных подхода: семантический и интертекстуальный. Представители первого подхода (среди которых можно упомянуть Юрия Левина и Димитрия Сегала) пытаются толковать произведения поэта исходя из имманентного анализа их логики, семантики и языка. Представители второго подхода считают необходимыми для понимания стихов Мандельштама обнаружение и изучение «подтекстов», текстов других авторов, которые Мандельштам, по их мнению, более или менее скрыто цитирует или на которые намекает.

Не опровергая полностью интертекстуальный подход, авторы указывают на его большую опасность — превращение стихов поэта в тайный шифр, нуждающийся в дешифровке. Таким образом, исследователь, опытный мандельштамовед, оказывается чуть ли не единственным, кто с помощью подтекста может раскрыть второй или третий тайный план стихотворения. Расшифровка этих планов считается необходимой для определения смысла стихов. Выявляя скрытые подтексты того или иного стихотворения, исследователь предлагает читателю некое нормативное понимание, к которому тот, вероятно, не смог бы прийти самостоятельно.

Безусловно, поэзия Мандельштама насыщена литературными реминисценциями (знаменитая «упоминательная клавиатура», о которой Мандельштам пишет в «Разговоре о Данте»), однако они не так часто, как представляется, — и это главное в аргументации авторов — формируют смысл стихотворения. Как прекрасно показывают Файнберг и Успенский, правомочно читать и понимать стихи Мандельштама и без поисков разнообразных подтекстов. Мандельштам — демократичный поэт, он не пишет лишь для ученых, которые знают и помнят наизусть мировую литературу. Его основное требование к читателю — это, прежде всего, чувство языка. Он, как пишут авторы, «поэт, ориентированный на язык и смысл».

Именно в умении использовать и модифицировать язык изнутри, создавая новые смысловые оттенки, состоит сложность Мандельштама. Показать, как семантика стихов Мандельштама вырастает из взаимодействия с языком и с языковыми правилами, и есть цель книги.

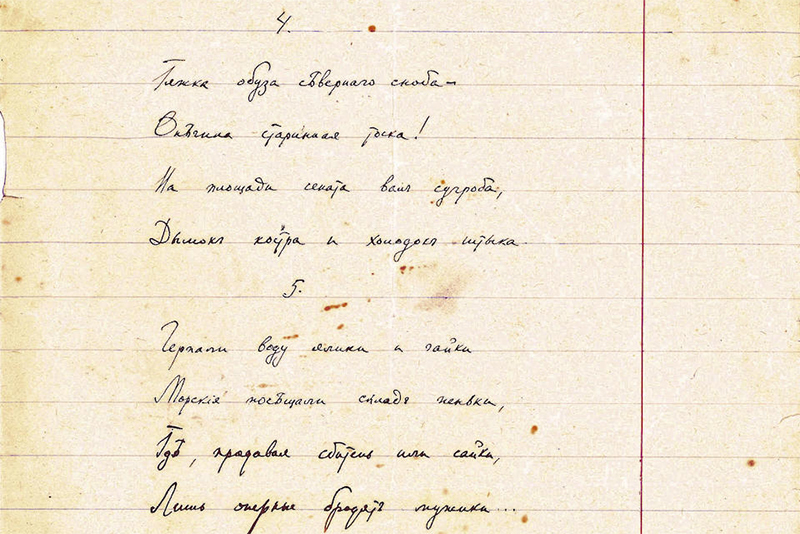

© «Новое литературное обозрение»

© «Новое литературное обозрение»Авторы блестяще демонстрируют, как в своих стихах Мандельштам постоянно трансформирует нормативный язык, особенно его глубинный идиоматический пласт. Так называемые несвободные словосочетания, фразеологизмы, поговорки, идиомы, коллокации (более слабоидиоматичные выражения) — все эти «готовые» элементы языка пропитывают поэтическую ткань стихов Мандельштама, но очень часто в измененном, иногда трудноузнаваемом виде. Вот почему стихи воспринимаются читателем как ясные и темные одновременно. Читатель как-то улавливает фразеологизм, но не может сразу его определить, потому что в стихах он существует в преобразованном виде.

Самая большая часть книги посвящена разбору идиом и коллокаций в стихотворениях Мандельштама. Авторы выстраивают образцы их употребления в хронологическом порядке, пользуясь всеми поэтическими текстами Мандельштама, и подразделяют их на классы в соответствии со степенью модификации идиом. Классы расположены от самого простого до самого сложного, от случаев, когда идиома (или коллокация) использована в неизмененном виде, так, как она использована в стандартном языке, до сложных случаев, когда две или более двух идиом или коллокаций контаминируются. Эта часть работы, которая могла бы показаться «справочной», является в самом деле очень интересной. В ней не только указаны разные приемы модификации идиом, с помощью которых возникают сдвиги смысла, но и даны яркие примеры толкования трудных мест в стихах поэта.

Приведем несколько случаев почти наугад, чтобы дать общее преставление о работе Мандельштама с идиоматикой. Начнем с простого случая, где маленькое изменение идиомы не приводит к модификации ее смысла: в стихотворении «Канцона» (1931) в стихе «Там зрачок профессорский, орлиный» модифицируется коллокация орлиный взгляд. Но часто Мандельштам изменяет форму фразеологизма и придает его смыслу новые оттенки. Например, он может буквализировать часть идиомы, как в стихе «Душно — и все-таки до смерти хочется жить» (из «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931)), где у идиомы до смерти двойное значение — буквальное и идиоматическое («очень»).

Весьма интересными являются более трудные случаи, когда на месте одного слова в высказывании находится другое. Новое слово может быть антонимом или синонимом вытесненного, как в стихе «На перекрестке удивленных глаз» («Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...» (1908)), где обработана коллокация скреститься взорами / взглядами; или замена может быть основана на изоритмическом или фонетическом сходстве, как в стихе «Уносит ветер золотое семя» («Феодосия» (1919–1922)), где слово «семя» находится на месте слова «время» из идиомы золотое время. Особенно убедительными являются интерпретации нескольких очень загадочных мандельштамовских выражений, как, например, «и клена зубчатая лапа» (из «Восьмистишия, 7» (1933–1934)) или «вымытая басня» («И свежа, как вымытая басня, / До оскомины зеленая долина» — «Канцона» (1931)). Первое можно толковать как контаминацию двух коллокаций — зубчатый лист и лапа ели. Второе является заменой идиомы чистый вымысел, где вымысел — синоним слова басня (в идиоматическом смысле, как во фразеологизме рассказывать басни), а чистый понимается буквально: чистый, потому что он был вымыт.

Эта «игра» с языком (конечно, очень серьезная игра) напоминает, с одной стороны, о склонности Мандельштама к конкретному вместо абстрактного (буквализация), с другой — о важной роли звука и ритма в поэтическом воображении, того «звучащего слепка формы, который предваряет написанное стихотворение» (замены на изоритмической или фонетической основе).

Особенно интересно рассмотреть, как эти приемы и принципы участвуют в формировании смысла стихотворения: этому посвящен следующий раздел книги. Здесь мы видим, как фразеологический пласт реализуется в целом тексте стихотворений Мандельштама разных лет и становится смыслообразующим фактором: идиоматика и ее изменения разъясняют семантику.

Очень значительным является анализ «Стихов о неизвестном солдате». Новаторство и необычность их космических и апокалиптических образов шокируют читателя, но одновременно на каком-то уровне они воспринимаются как интуитивно ясные. В основе более необычных метафор и самых смелых образов лежат измененные идиомы. Даже более трудные места, которые невозможно связать со зрительным образом, мотивированы языком. Например, для стиха «Свою голову ем под огнем» нельзя придумать зрительный образ, но в этих словах смутно узнаются фразеологизмы грызть себя, есть себя, голова горит. Стих одновременно странный и понятный. Подобным образом в строках «И своими косыми подошвами / Луч стоит на сетчатке моей» мерцают фразеологизмы и конструкции босые подошвы, косой луч, свет лежит на чем-либо, свет бьет в глаза.

Уже Юрий Левин (в статье «Заметки о поэзии О. Мандельштама тридцатых годов» (1979)) анализировал «Стихи о неизвестном солдате» как музыкальное произведение, симфонию или ораторию, в основе которой лежат не фабульно-сюжетные, а семантические образы с их переплетениями. Дополняя выводы Левина, Файнберг и Успенский показывают, как первичным материалом стихотворения становится сам язык с его несвободными словосочетаниями и именно обработка идиоматики порождает переплетение семантических образов. Продолжая сопоставление с музыкальным произведением, можно сказать, что авторы дошли до прекомпозиционного уровня стихотворчества Мандельштама — уровня, на котором композитор находит ряды нот или наборы аккордов, чтобы использовать их потом в произведении.

Заключительная часть книги посвящена проблеме рецепции стихов Мандельштама. Еще Блок писал, что стихи Мандельштама «возникают из снов» (запись в дневнике (1920)), и семь десятилетий спустя Иосиф Бродский сказал: «Это стихи в высшей степени, видимо, на каком-то безотчетном... я не привык употреблять этот термин — на подсознательно-бессознательном некотором уровне» (на мандельштамовской конференции в Лондоне в 1991 году). Авторы анализируют подсознательные и интуитивные механизмы восприятия стихов, предлагают когнитивную модель понимания текста. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу, с которого началось исследование: вопросу о двойной природе, логично темной и интуитивно прозрачной, стихов Мандельштама.

В заключение кажется интересным вернуться к названию книги — «К русской речи», парафразу названия стихотворения, посвященного Мандельштамом знакомому ему с детства немецкому языку. Отношения Мандельштама с иностранными языками (древнеармянским, итальянским, немецким), ставшие темой разных текстов, были всегда непростыми: страстное желание их учить, переходить с одного языка на другой, невозможность овладеть ими до конца и ощущение некоего предательства своего родного языка (см., например, стихотворение «Не искушай чужих наречий»).

Настолько же сложными были отношения Мандельштама и с русским языком, о котором он говорит в «Шуме времени». Его родители говорили на русском как иностранцы. Если мать, родившаяся в Вильне, пользовалась «литературной великорусской речью», хотя «словарь ее беден и сжат, обороты однообразны», то отец, из балтийских евреев, говорил на некоем отсутствии языка, на «совершенно отвлеченном, придуманном языке». Мандельштам в каком-то смысле должен был научиться русскому, как иностранец (так, процитированный в эпиграфе книги Гумилев замечает: «Его <Мандельштама> вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль»). Эта двойная, близкая и чуждая одновременно, природа отношений с русским языком отражается, между прочим, и в постоянном использовании идиом и в то же время в их трансформации: что может быть ближе носителю языка, чем идиоматика, — и что может быть настолько остраняющим и смелым, как трансформация именно этого кристаллизированного уровня языка, так интимно связанного с культурной историей народа, что перевести его подчас невозможно?

Павел Успенский, Вероника Файнберг. К русской речи: идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. 360 с.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Литература

Литература Искусство

Искусство Литература

Литература Colta Specials

Colta Specials Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаЛидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине

7 февраля 20229033 Молодая Россия

Молодая Россия Общество

ОбществоЖители маленького городка на театральной сцене и дома — дебютный фильм ученика Марины Разбежкиной

7 февраля 20229474 Литература

Литература Кино

КиноИгровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы

4 февраля 20229009 Современная музыка

Современная музыкаИзоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе

4 февраля 20229131 Искусство

ИскусствоГрафика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х

3 февраля 20229035