Современная музыка

Современная музыкаZventa Sventana. «На горе мак»

Певица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома

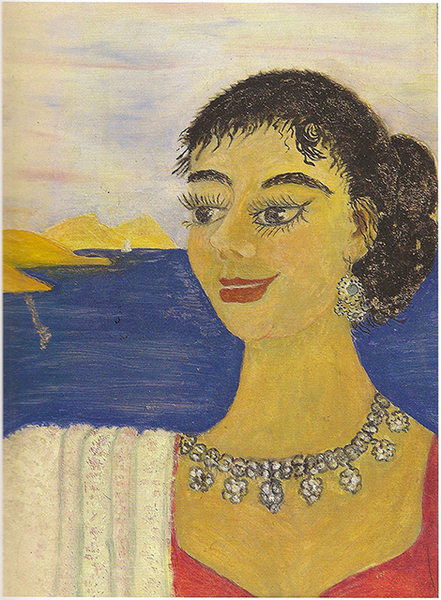

2 апреля 2021573 Н.А. Северцова. Ольга (портрет). 1952© Семейная коллекция

Н.А. Северцова. Ольга (портрет). 1952© Семейная коллекцияВторого сентября исполняется девяносто лет со дня рождения Ольги Сергеевны Северцевой. Она скончалась 13 июля, не дожив до этого дня полутора месяцев. Яркая, красивая, обаятельная, темпераментная, задорная, шумная, веселая, взбалмошная, капризная. Личность абсолютно неординарная, она притягивала и завораживала, ею восхищались и в нее влюблялись, к ней просто невозможно было оставаться равнодушным. Неудивительно, что Ольга Сергеевна была любимой моделью художников, среди которых такие корифеи, как Роберт Фальк, Натан Альтман, Сарра Лебедева, Владимир Вейсберг. Пловчиха и аквалангистка, она гоняла в Коктебеле на виндсерфе, дружила с дельтапланеристами, в доме у нее не переводились собаки и не только: помню далекие времена, когда в Коктебеле у них жила и ослица. В Ольге Сергеевне играла кровь предков — зоологов и путешественников, и, как только это стало возможно, она поехала на Мадагаскар, на Камчатку, в Армению. А еще прошлым летом разъезжала на экомобилике по крымским Козам и с юношескими беззаботностью и легкомыслием отмахивалась от разговоров о «всемирной заразе».

Много замечательных людей было в близком кругу ее общения, и я не сомневаюсь, что об Ольге Сергеевне, подлинном человеке-оркестре, появится много воспоминаний. Я же хочу здесь написать лишь об одной грани, о том, что было предметом наших с ней бесконечных разговоров в последние тридцать лет, уже после смерти моей любимой тети Ирины Подземской — давней, с конца 1950-х годов, подруги дома Северцовых—Габричевских. Ибо хотя я и знала Ольгу Сергеевну с самого моего рождения, но в детстве побаивалась ее резких замечаний и лишь с годами смогла оценить ее доброту и щедрость и очень с ней подружилась. Особенно же нас сблизили занятия историей Государственной академии художественных наук (ГАХН) — важнейшего центра исследования искусств в 1921–1929 годах. В этих занятиях Ольга Сергеевна была признанным первопроходцем. И написать я хочу о том поистине бесценном вкладе, который она внесла — своим свидетельством, своими воспоминаниями (сегодня доступными в «Устной истории»), своей публикаторской и выставочной деятельностью — в развитие русской гуманитарной науки.

Ольга Сергеевна из семьи потомственных зоологов. Ее прадед, Николай Алексеевич Северцов, путешествовал на Тянь-Шань и Памир, исследовал Туркестан, он — сын героя войны 1812 года; другой прадед, Сергей Алексеевич Усов, — основатель зоопарка и археолог, искусствовед, друг Льва Поливанова, крестный отец Андрея Белого; в 1880-е годы на «усовские четверги» собирался научный и литературный цвет Москвы. Ее дед, Алексей Николаевич Северцов, — основатель эволюционной морфологии животных. Ольга Сергеевна выросла в знаменитой квартире на Моховой при Зоологическом музее Московского университета. Из квартиры можно было прямо войти в музей, и ночные его посещения были темой ее красочных рассказов о детстве, обраставших необыкновенными подробностями.

Мать Ольги Сергеевны, Ирина Константиновна Лозина-Лозинская, — психотерапевт, дочь известного петербургского врача, работавшего на Путиловском (Кировском) заводе, ее единокровные братья — Алексей Лозина-Лозинский, поэт; Владимир, поэт, протоиерей, канонизированный православный мученик. Вскоре после рождения Ольги Сергеевны родители развелись, и огромную роль в ее жизни довелось сыграть тете, жившей в той же большой профессорской квартире, — Наталье Алексеевне Северцовой. Ее мужем был искусствовед, филолог, философ Александр Георгиевич Габричевский, сын бактериолога Георгия Норбертовича Габричевского.

Р.Р. Фальк. Портрет Ольги Северцевой. 1950–51© Семейная коллекция

Р.Р. Фальк. Портрет Ольги Северцевой. 1950–51© Семейная коллекцияВплоть до 1970 года — года смерти Натальи Алексеевны — их дом был средоточием интеллектуальной и культурной жизни Москвы. Здесь в 1920–1921 годах Василий Кандинский, Густав Шпет, Роберт Фальк и другие бурно обсуждали с Александром Георгиевичем создание ГАХН (РАХН); сюда приходили братья Михаил и Федор Петровские; здесь Александр Георгиевич играл в четыре руки с Генрихом Нейгаузом и с Василием Зубовым. В этой квартире в августе 1940 года останавливалась Марина Цветаева с сыном Муром, сюда приходила Анна Ахматова, здесь бывали Сергей Шервинский, Александр Румнев и многие другие. Список друзей Дома нескончаем, тем более что после войны наравне с московской квартирой местом шумных и веселых встреч стал щедрый, гостеприимный коктебельский дом Габричевских—Северцовых. Близкие друзья Максимилиана Волошина, в 1920-е годы они были его постоянными гостями, а с конца 1940-х, на фоне ужесточения репрессий, стали подолгу жить в Крыму уже в собственном доме, где Наталья Алексеевна стала интенсивно заниматься живописью.

Свидетельница и постоянная участница их московской и коктебельской жизни, в неполные сорок лет Ольга Сергеевна оказалась хозяйкой осиротевшего Дома. Так начался новый этап ее жизни — длиною в полстолетия, посвященный сохранению памяти и продолжению жизни Дома, служению ему и кругу его друзей. Из года в год шестого февраля — в день памяти Натальи Алексеевны — она приглашала к себе гостей. Не одно поколение сменилось за ее шумным, веселым столом, и даже в самое последнее время, когда уже мало осталось тех, кто знавал это застолье при жизни «стариков», Ольга Сергеевна буквально обрастала новыми знакомствами, увлекалась ими и увлекала все новых и новых людей своими рассказами, очаровывала и заражала своей необычайной энергией. Силу ей придавало ясное понимание, что речь шла не столько о семейной истории как таковой, сколько о «большой истории», об истории культуры и искусства России. Пропущенная через судьбы нескольких поколений ее семьи, она начинала светиться новыми красками.

Дом и круг его друзей были духовной общностью, живым организмом, который существовал по своим собственным законам, поражая на фоне серой советской повседневности своей необычайной яркостью. Он показывал, что, несмотря ни на что, не прерывается преемственная связь с прошлым русской культуры, с ее так называемым серебряным веком, а через него — с породившей его университетской средой вплоть до знаменитого кружка Николая Станкевича 1830-х годов. Ведь мать Александра Георгиевича, Елена Васильевна Бодиско, была племянницей жены и воспитанницей Александра Владимировича Станкевича, младшего брата Николая, и ее рано потерявшие отца дети выросли в его московском особняке в Чернышевском переулке (сегодня ему возвращено название XVII–XVIII веков — Вознесенский — в честь храма Малое Вознесение), а лето проводили в его воронежском имении Новый Курлак.

Именно к Александру Владимировичу Станкевичу — известному западнику, писателю, критику, биографу и издателю Тимофея Грановского, страстному коллекционеру — восходит и гетеанство братьев Габричевских, и их знание и преклонение перед итальянским искусством, но и — шире — открытость культуре европейской и мировой, древней и современной, в которой они чувствовали себя как дома. Вплоть до революции в особняке Станкевича стоял бюст Георгия Норбертовича Габричевского работы Родена и мастерской, выполненный после смерти ученого по заказу его вдовы. Сегодня он встречает нас в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, но путь его туда не обошелся без приключений. Когда в начале 1920-х годов владельцев попросили освободить особняк в Чернышевском переулке (торжественно переименованном тогда же в улицу Станкевича) и туда въехало какое-то советское учреждение, бюст выкинули из окна, но, по счастью, он упал на мягкую землю в сад и не разбился. Александру Георгиевичу пришлось долго обивать пороги музеев, прежде чем ему удалось отдать бюст в Музей нового западного искусства, — притом что работы Родена в России являются редкостью. И это один лишь эпизод из сотни, один только рассказ Ольги Сергеевны из тысячи.

Будучи искусствоведом, Ольга Сергеевна Северцева преподавала в Щукинском училище, работала в Третьяковской галерее, но главное дело своей жизни — работу по сохранению, изучению и публикации семейного наследия — она осуществляла полностью сама, вкладывая в него всю свою неуемную энергию и свои (далеко не бездонные!) средства. А помогали ей многочисленные друзья Дома. Благодаря личным связям (Ольга Сергеевна была, например, в добрых отношениях с Ириной Александровной Антоновой) ей удавалось ассоциировать со своими проектами государственные и иные общественные структуры. Так были подготовлены выставки на Декабрьских вечерах в Музее изобразительных искусств, в Третьяковской галерее (выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Габричевского, в 1992 году); выставка «Искусство в кругу ученых» в Музее личных коллекций (2005); большая выставка живописи Натальи Алексеевны Северцовой в Государственном центральном музее современной истории России (2007), организованная Галереей Полины Лобачевской. И это лишь вершина айсберга! Ведь были и квартирные выставки у Рихтера, и выставки в коктебельском Доме-музее Волошина, и совсем недавняя, под названием «А.Г. Габричевский. ГАХН», в феврале 2019 года в Петербурге, во Всероссийском музее Пушкина на Мойке. А вокруг всех этих выставок были торжественные и научные вечера, концерты, семинары, конференции, публикации, фильмы, интервью! Можно подумать, что за всем этим стоял целый музей или научно-исследовательский институт. Если бы…

Ситуация, безусловно, не единственная и всем нам вполне знакомая, но тем не менее она не может не удивлять. Ведь речь идет о сохранении, изучении и публикации уникального культурного наследия, позволяющего на примере бережно сохраненной семейной истории проследить преемственность интеллектуального и художественного развития России в течение полутора веков. В понимании этого Ольга Сергеевна оказалась глубже и прозорливее многих.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов заметил однажды, что искусствознанию в советскую эпоху повезло больше, чем философии или истории, которые были полностью разгромлены. В этом сравнении, возможно, он был и прав. Однако, как выяснилось на последнем Сарабьяновском конгрессе в декабре 2020 года, молодое поколение искусствоведов весьма критично воспринимает советскую искусствоведческую науку, понимая, что, если оставить за рамками чисто фактическое знание именно русского искусства, она не в состоянии встать вровень с мировой. Но ведь и знание о русском искусстве было преимущественно изолированным, полностью оторванным от европейского и мирового контекста. Эта ситуация, о которой сегодня сетуют молодые кураторы, явилась результатом длительного процесса. Еще в конце XIX — начале ХХ века вопрос о месте русского искусства в истории искусства европейского интересовал Александра Бенуа, но быстро его полностью монополизировал Игорь Грабарь. У первого подход был художественный, а у второго — идеологический; по второму пути, естественно, и пошло в дальнейшем советское искусствоведение, с которым Ольга Сергеевна, окончившая в 1950-е годы искусствоведческое отделение на историческом факультете МГУ, была знакома не понаслышке.

В квартире Габричевских на Моховой, 1960-е. Справа налево: А.Г. Габричевский; Н.А. Северцова; Г.Г. (Юрий) Габричевский; О.С. Северцева; О.Н. Стукалов-Погодин© Семейная коллекция

В квартире Габричевских на Моховой, 1960-е. Справа налево: А.Г. Габричевский; Н.А. Северцова; Г.Г. (Юрий) Габричевский; О.С. Северцева; О.Н. Стукалов-Погодин© Семейная коллекцияНо у нее дома, на Моховой и в Коктебеле, царила иная атмосфера, свободная от всякой и всяческой идеологии, — атмосфера искусства и творчества, которую замечательно описал Михаил Владимирович Алпатов. Приведем несколько отрывков из его опубликованных в 1984 году воспоминаний о Габричевском:

«Ему требовалось, чтобы искусство его окружало, входило в его жизнь, возникало у него на глазах, чтобы он сам ощущал себя участником его становления и бытия. Отсюда его влечение к поэтам, художникам, архитекторам и музыкантам, которые охотно отвечали ему взаимностью. Не потому, что он их поучал, но он их всегда понимал. Отсюда его редкий среди историков искусства интерес к современному искусству. К тем его проявлениям, которые, казалось бы, несовместимы с представлением о высокой классике. <…>

Было время, когда я приходил к Габричевскому просто для того, чтобы подышать воздухом искусства. <…>

Что бы он ни делал <…> — над ним всегда сверкал клочок голубого неба, его никогда не покидало представление о большом, высоком искусстве как о мере художественного совершенства, как о пределе человеческих дерзаний. Не он один знал, что такое истинное искусство, но большинство было готово изменить ему просто ради более благополучного существования. Для Габричевского это было невозможно. Сам он никогда этого не провозглашал. Но именно это было в нем наиболее драгоценным, это больше всего влекло к нему людей, внушало им уверенность, что через него они находят доступ к чему-то истинно высокому и подлинному» [1].

Начиная с 1970-х годов Ольга Сергеевна занималась собиранием такого рода личных свидетельств и сама писала воспоминания. Чего стоят ее рассказы о том, как в начале 1950-х годов их дом превращался несколько раз в мастерскую молодого и никому тогда еще не известного Анатолия Зверева!

Понимая, что история — это прежде всего люди и их судьбы, и оставляя другим заниматься «умными разговорами», Ольга Сергеевна регулярно ошарашивала гостей своими неожиданными «открытиями» родственных и дружественных связей, культурных, интеллектуальных и социальных контекстов, которые академическая наука в своей тщеславной гордости зачастую попросту игнорирует. Предлагая, к примеру, задуматься над тем, что братом художницы Любови Поповой был философ, однокурсник Габричевского и впоследствии, как и он, член ГАХН Павел Попов, а ее мужем — также его однокурсник Борис фон Эдинг, или над тем, что большинство друзей дома, теоретиков и историков искусства и литературы, были детьми университетских профессоров естественных наук.

О.С. Северцева — почетный член Российской академии художеств. Вместе с З.К. Церетели. 19 октября 2019 года© Андрей Ягубский

О.С. Северцева — почетный член Российской академии художеств. Вместе с З.К. Церетели. 19 октября 2019 года© Андрей ЯгубскийВсе это вносило живую нотку в историю искусства, которая в своих академических исследованиях, в поисках объективности и научности нередко предпочитает прибегать к упрощенным сухим и абстрактным схемам. Относительно советского периода истории эта объективность дается нам, однако, с большим трудом, ибо между ним и нашей современностью нет подлинного разрыва и понятие «советскости» со всем шлейфом смыслов и коннотаций не ушло еще в далекое прошлое. И тем не менее сегодня, когда от событий первых послереволюционных лет нас отделяет наконец столетняя дистанция, мы можем, думается, скинуть привычные идеологические шоры и попытаться объединить историческое и научное знание, накопленное в последние годы, с живой традицией, переданной нам прямыми свидетелями и их потомками, которых становится катастрофически все меньше и меньше! Нам это очень нужно, поскольку мы постоянно сталкиваемся с отсутствием приемлемого понятийного аппарата для описания русских искусства и культуры первой половины ХХ века. По наследству от исследователей второй половины ХХ века нам достались красивые, но уже давно плохо работающие понятия, такие, например, как «авангард», в то время как мы до сих пор не знаем, как нюансированно подойти к столь важному для понимания советской эпохи понятию, как «классика». Вот почему нам очень важно сегодня уметь услышать то, о чем свидетельствовала Ольга Сергеевна.

Всем известна привязанность Габричевского с его занятиями Ренессансом и Гете к мировой классике. Размышляя о своем в этом отношении отличии от него, Алпатов (который был моложе Габричевского на десять лет и был его студентом в самом начале 1920-х годов, когда Александр Георгиевич был начинающим преподавателем университета) отмечал: «Габричевский чувствовал свою принадлежность к иному поколению» [2]. И сравнивал его вклад в современную культуру с тем, который оставил… Станкевич в русской культуре начала прошлого века [3]. Алпатову была очевидна укорененность преклонения перед классикой Габричевского в русском западничестве XIX века. Этот нюанс не всегда нам понятен. Отсюда, как мне представляется, сегодняшнее наше неумение оценить значение беспрецедентной издательской программы комментированных переводов трактатов по теории и истории архитектуры, осуществлявшейся в 1930-е годы во Всесоюзной академии архитектуры под общим руководством Габричевского (Альберти, Витрувий, Палладио, Барбаро, Виньола, Шуази и др.). Современные историки архитектуры справедливо указывают на ее неочевидную практическую, педагогическую и строительную ценность в контексте советских 1930-х годов. Недоумевая о причинах появления такой не соответствующей читательским и архитектурным потребностям программы, вспоминают постановление ЦК ВКП(б) «Об архитектурном образовании», общий процесс освоения классического наследия, инспирированный вкусами Сталина, реформу высшего образования.

Однако этот совершенно удивительный и уникальный издательский проект, детище Габричевского и его друзей, не был рожден в ответ на запрос сверху. Это был старый, возникший еще в первые годы революции в недрах Наркомпроса замысел, сформулированный уехавшим в 1922 году в Германию другом Габричевского Евсеем Шором (философом, переводчиком и издателем, сыном известного пианиста Давида Шора) и тогда еще визированный архитектором Иваном Жолтовским. Унаследованный ГАХН, он постепенно сошел на нет в 1920-е годы. В начале 1930-х годов, в общей атмосфере обращения к классике и благодаря протекции Жолтовского, он был извлечен на свет божий и реализован филологами и философами, смещенными со всех должностей и жившими в ожидании ареста. Занятие искусством Ренессанса давало им возможность уйти в защищенную парой цитат из Энгельса и казавшуюся неподконтрольной советской власти идеальную область искусства как высшей свободы — в пандан к волошинской Киммерии.

В этом утопическом проекте — давшем замечательные и вполне реальные плоды, которым не было равных в то время в Европе, — отразилась трагедия Габричевского и людей его круга. Алпатов писал, что в его судьбе было «нечто эпически русское: многообещающие богатейшие всходы и урожай, побитый градом и морозом» [4]. Действительно, после ликвидации ГАХН в конце 1920-х годов Габричевский лишь периодически оказывался на преподавательской или иной официальной работе; из теоретических работ, написанных в годы работы в ГАХН, было напечатано очень мало, и постепенно его деятельность свелась в основном к занятиям историей архитектуры и переводам. Сам он как-то признался композитору Николаю Каретникову, что «на самом деле не реализовался» [5]. Явный автобиографический подтекст имеет описание Леонардо да Винчи в статье Габричевского, написанной для знаменитого двухтомного сборника теоретических фрагментов Леонардо, вышедшего в 1935 году в издательстве Academia. Он до сих пор переиздается, чаще всего в неузнаваемо исковерканном виде, где полностью отсутствует как имя Габричевского (ответственного редактора), так и его статья о Леонардо — теоретике искусства. В самый последний момент она была изъята из готовившегося издания, поскольку ученый был (во второй раз) арестован. Верстка статьи сохранилась в библиотеке верного друга и сподвижника Василия Зубова, а машинописная копия ее под другим названием — «Леонардо и искусство» — в архиве Габричевского, который хранила Ольга Сергеевна. Габричевский писал в этой статье, что положение Леонардо «на грани двух эпох, двух стилей роковым образом отразилось на его исторической роли, которая оказалась ничтожной по сравнению с его одаренностью и глубиной поставленных им проблем, отразилось на его личной судьбе, судьбе неудачника, изгоя» [6].

Статья Габричевского о Леонардо опубликована была впервые в сборнике работ ученого «Морфология искусства» в 2002 году. Вышедшая тиражом в 2000 экземпляров в московском издательстве «Аграф», книга эта давно уже стала библиографической редкостью. В ней впервые были собраны работы Габричевского 1910-х — 1960-х годов по философии, теории и истории искусства, основная часть которых не была опубликована при жизни ученого. Это результат колоссальной работы с семейным архивом сына Ольги Сергеевны, Федора Стукалова-Погодина, — работы, которая, думается, не получила в свое время должного признания, в то время как весь этот том (а особенно изданные в нем философские работы 1920-х годов) для многих стал подлинным откровением. Этот сборник — поистине поворотный пункт в нашем знании о теории искусства в России 1920-х годов и о роли и месте Габричевского и ГАХН. В 2010–2011 годах мы живо обсуждали с Федором необходимость нового, исправленного и дополненного, издания текстов Габричевского, но в июне 2011 года его не стало.

О.С. Северцева с Федей, И.К. Северцева (урожд. Лозина-Лозинская). 1973© Семейная коллекция

О.С. Северцева с Федей, И.К. Северцева (урожд. Лозина-Лозинская). 1973© Семейная коллекцияПубликация теоретических трудов Габричевского 1920-х годов сопровождалась архивными исследованиями и собиранием свидетельств и мемуаров друзей Дома. Этим занималась Ольга Сергеевна. Причем речь шла не только и не просто о реконструкции его жизненного и творческого пути, но о восстановлении правды, что, как известно, много более трудная и менее благодарная задача. Начать с того, что нужно было восстановить имя Габричевского как ответственного редактора всей серии книг по теории и истории искусства, вышедших в рамках программы Всесоюзной академии архитектуры, и автора всех анонимно опубликованных предисловий «От редакции». Подтверждение этого факта Ольга Сергеевна получила от известного латиниста Федора Александровича Петровского. И так по крохам приходилось собирать все.

Особо важной стала работа Ольги Сергеевны с материалами трех арестов Габричевского, хранящимися в архиве КГБ-ФСБ (1930, 1935 и 1941 годы). Она смогла почерпнуть в них важную биографическую информацию о Габричевском, его друзьях и коллегах, но самое важное — на их основе она смогла сформулировать ответ потомкам Густава Шпета, ставившим Габричевскому в вину то, что он остался в живых. С присущим ей бойцовским темпераментом Ольга Сергеевна не побоялась публично пойти против «всеобщего мнения». Собранные документы она опубликовала в сборнике материалов к биографии Габричевского, вышедшем в серии «Российские пропилеи» в 2011 году. Среди этих материалов, наверное, самая замечательная и эмоционально сильная часть — переписка 1942–1944 годов между Александром Георгиевичем, сосланным в Каменск-Уральский и затем в Свердловск, и остававшейся в Москве Натальей Алексеевной — подлинный «роман в письмах». В течение многих лет Ольга Сергеевна готовила к изданию воспоминания Натальи Алексеевны. Будем надеяться, что в ближайшее время они будут наконец опубликованы.

Особый свет на судьбу Александра Георгиевича проливает судьба его младшего брата Евгения, который пошел по стопам отца, учился биологии у деда Ольги Сергеевны, Алексея Николаевича Северцова. В 1924 году Евгений уезжает на стажировку в Нью-Йорк к знаменитому Томасу Ханту Моргану, а через три года возвращается в Европу и работает в Пастеровском институте в Париже. Однако в то же время стремительно прогрессирует его душевная болезнь. Евгений все больше оказывается подвержен приступам паники, уже не в состоянии регулярно заниматься научной работой и уезжает в Мюнхен, где живет вся его эмигрировавшая из России семья — мать, самый младший брат Юрий и две сестры, Елена и Ирина (старший брат Александр был единственным из Габричевских, кто остался в Москве). Смерть матери в 1930 году становится, очевидно, последней каплей, и Евгений оказывается в психиатрической клинике под Мюнхеном, где он проведет весь остаток жизни — до 1979 года. Здесь он посвятит все свое время живописи и создаст удивительные по красоте и выразительности произведения. Их выставка в «Красном доме» в 2016 году (которая была показана также в Лозанне и в Нью-Йорке) стала гвоздем выставочного сезона в Париже. С каким воодушевлением Ольга Сергеевна включилась в подготовку этой выставки, со всей своей — всегдашней — щедростью делясь материалами семейного архива и воспоминаниями! С какой радостью на свои деньги приехала на вернисаж в Париж!

Е.Г. Габричевский. Без названия. 1942© Galerie Chave, Vence

Е.Г. Габричевский. Без названия. 1942© Galerie Chave, VenceВ 2018 году мне довелось побывать в клинике под Мюнхеном — одной из самых больших в Германии — и ознакомиться с материалами пребывания там Евгения Габричевского. Они свидетельствуют о страшной силе впечатления, которое произвели на него, тогда еще совсем юного, события времен революции: гибель Николая Алексеевича Северцова, брата Натальи Алексеевны, с которым очень дружили братья Габричевские (в октябрьские дни 1917 года он вышел на улицу в форме офицера и был убит у самого подъезда своего дома), поездка в переполненном солдатами вагоне и т.д. и т.п. И в 1930-е годы под Мюнхеном, ничего не зная о судьбе старшего брата, он боится за него, чувствует страх — именно тогда, когда тот арестован. В годы войны, когда Александр сослан на Урал, а находиться в немецкой психиатрической клинике становится смертельно опасно, Евгения несколько месяцев прячут, и он проводит дневные часы в подвале, где создает серию рисунков с зажженными свечами. Лишь в 1960-е годы самый младший брат Юрий сможет приехать в Москву из Америки и привезти Александру несколько работ Евгения. На расстоянии судьбы братьев переплетаются и сходятся в общей для них всепоглощающей любви к искусству на фоне страшных событий ХХ века.

Один из самых проникновенных текстов, опубликованных в «Морфологии искусства», к которым очень любили возвращаться Ольга Сергеевна и Федор, — речь, с которой Габричевский выступил сто лет назад, 11 декабря 1921 года, на заседании, посвященном памяти его профессора, историка греческого искусства, археолога, директора Музея изобразительных искусств имени императора Александра III Владимира Мальмберга. В ней он назвал своего учителя «героем образа», объясняя свою мысль пониманием героизации в античном мире как особого рода культурно-религиозного творчества, в ходе которого человек осознает свою включенность в пантеон великих образов, «не только символизирующих собою живую преемственность культуры как чего-то единого и непрерывного, но и реально присутствующих в качестве подлинной сущности в каждом творческом проявлении современной жизни». Эта героизация, продолжал он, «предполагает систематический культ образа как основной категории национального духовного творчества» [7]. И если нам удалось проникнуться духом этого рыцаря образа, завершал свою речь о Мальмберге Габричевский, значит, «героизация состоялась, потому что мы все его любили» [8]. Эти слова в полной мере относятся к Ольге Сергеевне Северцевой — хранительнице Дома и героине Образа.

[1] М.В. Алпатов. Жизнь искусствоведа. Страницы воспоминаний. Панорама искусств — 7. — М.: Советский художник, 1984. С. 170–206. Здесь: с. 202–203, 204.

[2] Там же. С. 202.

[3] Там же. С. 206.

[4] Там же. С. 203.

[5] Александр Георгиевич Габричевский. Биография и культура: документы, письма и воспоминания / Составитель О.С. Северцева. — М.: РОССПЭН, 2011. С. 699.

[6] А.Г. Габричевский. Леонардо и искусство // А.Г. Габричевский. Морфология искусства / Составление и примечания Ф.О. Стукалова-Погодина. — М.: Аграф, 2002. С. 650.

[7] А.Г. Габричевский. Памяти В.К. Мальмберга // А.Г. Габричевский. Морфология искусства. Ук. соч. С. 719.

[8] Там же. С. 723.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаПевица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома

2 апреля 2021573 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаМифы крымских татар, фолковые напевы, семейные традиции и энергия рейва в песнях семейного дуэта

1 апреля 2021327 Искусство

ИскусствоВалерия Косякова рассуждает о том, «что делает художников-миллениалов такими уникальными, такими (не)похожими друг на друга»

1 апреля 2021296 Современная музыка

Современная музыкаКомпозитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне

31 марта 2021210 Современная музыка

Современная музыкаПетербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента

31 марта 2021262 Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о том, как дробилась медийная информация, и о том, как это в конечном итоге меняет саму структуру общества

31 марта 2021387 Кино

Кино Современная музыка

Современная музыка Искусство

ИскусствоКуратор ЦСИ «Сияние» о собрании Андрея Малахова, новой выставке и планах на будущее

30 марта 2021317 Современная музыка

Современная музыкаДима Пантюшин и Саша Липский рассказывают о своем «визуально-музыкальном» альбоме, на котором они переупаковали впечатления детства

29 марта 2021354 Кино

Кино