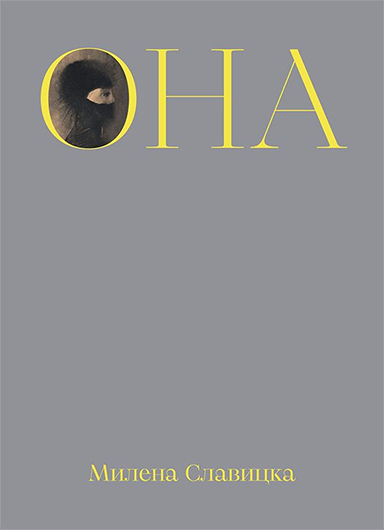

В издательстве «Носорог» вышла первая в России книга чешской искусствоведки и писательницы Милены Славицкой, жены художника Виктора Пивоварова.

«Она» — это сборник рассказов, в которых главными героинями становятся второстепенные женские персонажи из произведений знаменитых писателей-мужчин. Рассказы написаны по мотивам произведений Франца Кафки, Сэмюэла Беккета, Генри Миллера, Милана Кундеры, Томаса Бернхарда, Торгни Линдгрена и Мишеля Уэльбека. Обращаясь к разным женским социальным ролям (сестра, мать, подруга), Славицка ставит своей целью переосмысление изображения женщины и ее положения в литературе.

— Расскажите о вашем профессиональном становлении, о выборе профессии, об атмосфере, в которой вы формировались.

— Когда я вспоминаю свое детство, в моем сознании сразу возникает гранитный памятник Сталина. Был он 15 метров в высоту и 22 метра в длину, стоял на горе в центре Праги, надо всем возвышался и наблюдал за нами. Воздвигнут он был в 1955 году, через два года после смерти Сталина и взорван через семь лет, в 1962-м. Целую неделю днем и ночью мы слышали эти взрывы. Помню, как моя мама привела меня на чердак нашего дома, посадила на плечи, чтобы я могла просунуть голову в чердачное окно, и сказала: «Смотри!» Я смотрела, видела небо в сплошном дыму и слышала эти страшные взрывы. Потом мама поставила меня на землю и сказала: «Запомни это! Так это должно было кончиться».

Но в школе мы еще долго должны были учить наизусть стишки о Сталине. В 1960 году брат моей мамы, священник, вышел из тюрьмы. Помню, как этот страшно исхудалый человек неожиданно стоял посреди нашей столовой, очень внимательно рассматривал стол, стулья, ковер на полу, смотрел и молчал. О том, что он пережил за десять лет тюрьмы, он никогда не говорил.

На самом же деле ничего не кончилось, настала всего лишь шестилетняя, впрочем, довольно приятная передышка. А 21 августа 1968 года по узким улочкам Праги уже грохотали советские танки. А мы с мамой слушали другую музыку, музыку пулеметных очередей.

К этому времени я уже закончила школу и сдала экзамены в Карлов университет на отделение истории искусства и общей истории. Мои университеты начинались странно. В окна нашего философского факультета на нас смотрело дуло танка. Мы бастовали. Ночью спали на полу в спальных мешках, а днем шли на Староместскую площадь и пытались объяснить танкистам, что им тут нечего делать. Русский язык, который мы учили из-под палки, неожиданно нам пригодился. Танки стояли прямо под старинными часами, откуда появляются апостолы, знаменитыми часами, которые вы наверняка знаете хотя бы по фотографиям. Но эти разговоры с танкистами могли продолжаться только первые два дня. Потом солдаты получили приказ направлять на нас автоматы, как только мы начинали говорить. А 16 января 1969 года один из студентов нашего философского факультета Ян Палах в знак протеста против оккупации поджег себя на Вацлавской площади. Через месяц его примеру последовал другой студент Ян Заиц. Страх, ненависть и печаль навсегда остались во мне.

Половина моих одноклассников по гимназии эмигрировали на Запад. В западний рай, как мы тогда думали. Мы были наивные, страшно наивные. Оккупация застигла мое поколение в момент, когда мы только начинали жить как взрослые люди.

Может быть, вас интересует, какое искусство и литература на меня воздействовали в эти годы созревания? Классическую музыку я слышала двенадцать часов в день. В нашей семье все на чем-нибудь играли. Мне, однако, больше нравилось читать. В шестидесятые годы, во время короткой передышки, издавались замечательные книги и выходили очень продвинутые журналы. Появилось много переводов американской и русской литературы. Грегори Корсо, Фолкнер, Керуак, а также Гинзберг, Ферлингетти. Может быть, поэзия американского Beat Generation оказала на меня наибольшее влияние. Была в этой поэзии «дикость сердца». Знаете фильм Дэвида Линча? Именно такое ощущение у меня было от этой поэзии. И в песнях Джима Моррисона, которые я тогда слушала, есть тоже эта дикость сердца.

Что касается русской литературы, то это Бабель, Булгаков, «Темные аллеи» Бунина, разумеется, Солженицын, Борис Пильняк — все они излечили меня от неприязни к русскому языку.

Почему я выбрала историю искусства? Случайность! Я еще училась в гимназии и случайно оказалась на хеппенинге, который устроил Эвжен Бриксиус, один из первых чешских художников-акционистов. В это время я ничего не знала ни о нем, ни уж тем более о том, что такое хеппенинг. Не прошло и часа, как приехали полицейские, нас затолкали в воронок и мы уже смотрели на Прагу через решетку. Привезли нас на Бартоломейскую (это такая наша пражская Лубянка), где мы провели ночь, угрожали нам разными способами, но в моем сознании выглядело все это как волнующее приключение, и мне пришло в голову, что не только литература, но и современное искусство может быть интересным. Поэтому я подала документы на историю искусства. Увы, все пять лет нам рассказывали о готике. О современном искусстве или хотя бы об искусстве модерна — ни слова. Университет я закончила дипломной работой о русском авангарде 10-х — 20-х годов. Особенно меня интересовал русский футуризм. Так что тот хеппенинг много определил в моей судьбе.

— Кажется, что многие перемены в вашей жизни связаны с переездами. Что значит для вас постоянное нахождение между разными языками и культурами?

— Нет, этот опыт у меня очень скромный. Дольше всего, шесть месяцев, я жила в Лондоне. Прилетела я в марте 1969 года, когда выезд еще был возможен, с одной лирой в кармане и большим английским словарем, а вернулась в сентябре, когда граница Чехословакии закрывалась. Я очень хотела остаться в Англии, но под давлением семьи вынуждена была вернуться. После этого эмигрировать можно было лишь через фиктивный брак или через леса и горы, перерезая колючую проволоку.

В Лондоне работала сначала как au pair [1], потом на фабрике и, наконец, как официантка. Жила в Камдене. Это было невероятное место! Собственно, оно интересно до сих пор. Опыт жизни в Камдене я использовала в своей повести «Хагибор». В самом начале работы над повестью я прилетела в Лондон, чтобы снова обойти Камден. Только теперь я уже ходила с фотоаппаратом. Фотографии мест, о которых пишу, стали для меня очень важными. В Москву я приезжала довольно часто, но не больше чем на две-три недели.

— Как изменилась ваша жизнь после открытия советского неофициального искусства? Что оно значило для Европы тогда и как, по-вашему, соотносится с современными художественными практиками сегодня?

— Впервые в Москву я прилетела в 1978 году, имея адреса художников, которые мне предоставил Индржих Халупецкий. Халупецкий интересовался русским неофициальным искусством много лет, знал лично многих художников, и его рекомендация открывала мне двери в достаточно закрытый московский художественный мир. Я имею в виду неофициальный художественный мир. Мир этот мне очень нравился, я нашла в нем замечательных, оригинальных, сильных художников, этот мир был очень интересным и, что удивительно, более свободным, чем мир чешской неофициальной культуры. Так, во всяком случае, мне тогда казалось.

По возвращении из Москвы Халупецкий пригласил меня участвовать в уникальном проекте, который состоял в том, что прямо под носом у всевидящего ока мы организовывали контакты между чешскими и русскими неофициальными художниками. Парадоксально, что режим больше боялся контактов с русскими нонконформистами, чем с какими-нибудь западными художниками. Поэтому неудивительно, что я снова оказалась на Бартоломейской.

Моим самым заметным проектом, касающимся русского неофициального искусства, была выставка «ПОЛЕТ-УХОД-ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» в 1994–1995 годах с подзаголовком «Три поколения московской концептуальной школы». На этой большой выставке были представлены двадцать художников, она проходила сначала в великолепных залах Галереи города Праги, потом в берлинском Haus am Waldsee, и, наконец, в Государственной галерее города Киль. Для меня лично знакомство с русской неофициальной сценой значило очень много. Я сама происхожу из довольно камерной европейской культуры, а в Москве я вдруг встретилась с совершенно другим уровнем интеллекта, воли, амбиций, просто с мощной энергией.

Вы спрашиваете меня, как принималось русское неофициальное искусство в Европе. Не знаю, компетентна ли я ответить на такой вопрос. Я попробую, но хочу предупредить, что мой опыт касается девяностых и частично нулевых годов. К концу восьмидесятых годов эта великолепная московская Атлантида стала тонуть. Началось это с аукциона «Сотбис» 1988 года. Никто из русских художников не был готов ни к таким сногсшибательным ценам, ни к способу выбора и художественной оценки произведений.

К русскому искусству был сначала большой интерес не только в Европе, но и в Америке. Возникла даже, можно сказать, мода на русское искусство. Почему она испарилась? Думаю, что определенную роль сыграло беспокойство за финансовую стабильность западного художественного рынка, опасения галеристов, дилеров, собирателей, что волна русского искусства слишком большая, что она может деформировать устоявшиеся правила, поэтому достаточно интегрировать двух-трех авторов, которые хорошо репрезентируют Россию. Не следует забывать также, что интерес к русскому неофициальному искусству был неразрывно связан с политическими и экономическими интересами, с надеждами на интеграцию пробуждающейся России.

Существовали и настоящие энтузиасты русского искусства среди влиятельных кураторов и коллекционеров, но долго этот энтузиазм не продержался. Россия пробуждалась слишком долго и как-то не так.

Какую-то роль, возможно, сыграло и то, что русская художественная сцена в это время была слишком закрыта, слишком самодостаточна, и эта ее самодостаточность могла восприниматься как определенный вид культурного «аутизма».

— Как получилось, что к прозаической практике вы обратились только в предыдущее десятилетие?

— Не знаю. Возможно, просто пришло время. Могу только сказать, что для меня очень важно конкретное место, где может начаться какое-то событие. Книга «Она» в этом смысле не очень хороший пример, но повести «Ямртал», «Хагибор» или «На Бетани» это не только названия книг, но и конкретные названия определенных районов Праги.

Очень хорошо помню тот первый импульс, с которого началась моя повесть «Ямртал». Перед моими глазами возник образ голой кроны дерева, в которой какой-то человек прорезал сухие ветки. Мне было ясно, что этот образ отсылает меня к парку в Нусельской долине, где я прожила с семьей восемь лет, и откуда недавно переехала в другое место. Нусельская долина посылала мне сигнал, звала меня. Раньше этот район Праги назывался Ямртал, долина слез.

И я снова начала ходить в этот парк почти ежедневно и фотографировала все, что хотело быть сфотографированным, все, что просило об этом. Просто это место само меня позвало, чтобы я о нем написала.

Если такое случается, я всегда очень скоро начинаю осознавать, что место скрывает в себе какую-то невидимую карту, какой-то рисунок, точки, круги, линии, в которых сконцентрирована его память, и моя задача этот рисунок раскрыть, сделать его видимым.

При работе над книгой «Она» со мной произошло что-то подобное. Когда я решила сделать своей героиней Алис из романа Мишеля Уэльбека, пришлось лететь в Париж. Свою территориальную инспирацию я нашла недалеко от станции метро Пигаль. Крошечная площадь Saint Georg и все эти места вокруг Musée de la Vie romantique околдовали меня и надиктовали мне историю, которую я должна была написать.

Как-то так это работает в моем случае. Подобным образом происходило и в моем детстве. Я сочиняла приключенческие романы, события которых разыгрывались на Виноградах, в пражском районе, где я тогда жила. Потом эти мои территориальные вдохновения куда-то исчезли, а теперь вернулись снова.

— Насколько можно считать написание прозы продолжением вашей искусствоведческой деятельности? Например, то, как вы отбираете материалы и персонажей для прозы, существенно напоминает кураторскую работу.

— Могу сказать, что уже при работе над моей первой повестью я очень ясно осознала, что, наоборот, должна полностью забыть о своей профессии, смазать из своей головы опыт писания теоретических и интерпретационных текстов, рецензий и статей. Литература представляет собой другой тип деятельности, и далеко не всегда это вид только интеллектуальной деятельности. Что же касается книги «Она», вы правы, это концепт, и не такой уж далекий от того, как куратор придумывает концепт выставки.

— Предыдущая ваша книга «Хагибор» (2014) была посвящена памяти женщин разных поколений. Можно ли сказать, что новая книга тоже затрагивает устройство памяти, но уже с точки зрения женщин с разными социальными ролями?

— Повесть «Хагибор» рассказывает историю трех женщин — матери, дочери и внучки. Их жизни оказываются связанными с местом, которое называется Хагибор, с местом, скрывающим воспоминания об отношениях немцев, евреев и чехов. Как правило, воспоминания трагические, со стигматами печали и мучительного страдания. Связь этих женщин с Хагибором не просто территориальная, каждая из них несет Хагибор в себе, где бы они ни жили. Например, младшая героиня повести Ханука живет в Лондоне, в Камдене. Книга вышла с моими фотографиями, так же как и две другие мои повести «Ямртал» и «На Бетани».

— По какому принципу происходил подбор авторов для использования их текстов в книге «Она»? Почему получилась именно такая выборка?

— Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной. Эти незаметные персонажи показывают, в отличие от главных героинь, самые расхожие представления о женщинах, которые существуют у мужчин, когда они не контролируют свое бессознательное.

Для своих рассказов я выбирала произведения знаменитых писателей, предполагая, что читатель мог бы их знать, и проверяла на своих друзьях, помнят ли они какую-нибудь второстепенную женскую фигуру, которая в этом произведении играет роль скорее стаффажа [2]. Каждый читал «Превращение» Кафки, но никто не помнит, что у Григория Замзы была сестра. Что уж говорить о какой-то проститутке в «Тропике Рака» Генри Миллера.

Может быть, на эту идею меня натолкнули посещения мастерских художников. Там всегда присутствовали жены или подруги, которые готовили чай, кофе, не принимали участия в разговорах, только обслуживали присутствующих. При этом часто эти молчаливые женщины сами были художницами или скульпторами, но никто их так не воспринимал. С чем-то подобным я сталкивалась постоянно.

У меня возникло желание дописать истории тех невидимых героинь, которые авторами были обозначены лишь слегка. При этом я выбирала таких персонажей, которые в произведениях исполняли стандартные женские роли: жены, сестры, матери, подруги, проститутки, служанки и т.д.

— Стоит ли соотносить ваши прозаические стратегии с современными феминистскими практиками? Если да, то где вы себя видите в ретроспективе феминистской мысли последних 50 лет?

— Думаю, что стоит. Все мои написанные до сих пор книги так или иначе касаются феминизма. К какому из течений в феминизме меня можно отнести, не знаю, но точно знаю, к какому я не принадлежу, а именно к радикальному левому феминизму. Как всегда в природе любых левых радикалов никогда не идет речь о справедливости, но всегда о власти, о желании решать, приказывать, запрещать до такой степени, что мне иногда кажется, что пришло время защищать мужчин. Делать это я, разумеется, не буду, но мне не нравится, что некоторые феминистки таким образом себя позиционируют.

Меня саму интересует прежде всего рефлексия женскости. Мужчины уже тысячу лет сами себя рефлексируют, например через искусство. Тысячу лет рефлексируют мужчины и над женщинами, но только своим мужским способом. Они даже создали иконические образы женскости, под которые женщины добровольно стилизовались, а некоторые стилизуются до сих пор.

В литературе и искусстве работает сейчас очень много женщин и большинство их них занимаются разного рода рефлексией женского. Иногда такое количество может раздражать. Но, думаю, это только начало пути — долгого пути самопознания женщины.

[1] Так в Европе называют молодых людей, которые живут за границей в принимающей семье и делают определенную работу (чаще всего помогают по дому и занимаются воспитанием детей). В качестве компенсации они получают питание, место для проживания и карманные деньги на расходы, а также возможность выучить язык и познакомиться с культурой принимающей страны.

[2] Стаффаж — второстепенные элементы композиции, создающие фон для основных фигур.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия