В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202448247Мои друзья ушли сквозь решето —

Им всем досталась Лета или Прана.

Естественною смертию — никто.

Все — противоестественно и рано.

Владимир Высоцкий

Под вечер 1 ноября 1974 года по подмосковному писательскому поселку Переделкино шел человек с непокрытой головой, в незастегнутом пальто с оттопыривавшимися карманами. На шее у него висел потрепанный шарфик. Подойдя к одной из дач, входивших в комплекс Дома творчества Союза писателей СССР, человек открыл дверь и стал подниматься по лестнице на второй этаж, одышливо приостанавливаясь на каждой третьей ступеньке. Ему было нехорошо, и уже давно.

На этаже он вошел в одну из комнат, запер за собой дверь, подошел к столу и вытащил из карманов пальто две бутылки сухого вина — не то «Ркацители», не то «Цинандали» — жуткая кислятина по рупь двадцать семь.

Поставив оба пузыря на стол, человек сбросил пальто на пол и стал оглядывать комнату в поисках ножа. Обнаружив, срезал с одной из бутылок пластиковую пробку и, прильнув, сделал несколько глотков из горла. Оторвавшись, скривился, как от зубной боли. Поставил бутылку обратно. Все-таки гадость невероятная, хотя и вино. Не надо было это брать. Надо было брать «Столичную» или хотя бы «Русскую», но ни на ту, ни на другую не было денег. Денег не было и на это дерьмо, которое он принес, но ему повезло занять их у приятеля. Он просил червонец, чтобы хватило на пару водяры, но приятель, верно просчитав, на что пойдут его деньги, в просьбе отказал. И сам предложил трешник. А что можно было взять на трешник? Только такую вот мерзость. Непонятно, как ее вообще люди пьют…

Взгляд человека заскользил по разбросанным по столу бумагам. Всмотревшись, он вял один листок и, беззвучно шевеля губами, прочитал про себя первые строчки стихотворения: «Чего ты снишься каждый день, зачем ты душу мне тревожишь…» Стихи были написаны пару дней назад, когда ему было особенно плохо. Необходимо было немедленно выпить, но выпить было нечего. И не на что. С деньгами вообще было из рук вон худо. Настолько, что в долг ему уже почти никто давать не хотел. Знали, что не отдаст, потому что не с чего. Никаких заработков у него уже несколько месяцев не было. За последний отправленный на студию сценарий не то что не заплатили — просто не ответили. Ну и хрен с ними…

Зацепившись взглядом за последнюю строку, человек положил лист на стол и, взяв карандаш, зачеркнул в ней одно слово. Последнее. Так стало лучше. Или не лучше… Подумав, он снова написал это слово — поверх только что зачеркнутого. Перечитав еще раз, в раздражении отбросил листок от себя подальше. И только теперь обнаружил, что все еще стоит, опираясь руками на стол, а с шеи у него свисает шарф. Про который, когда сбрасывал пальто, он просто забыл.

Он стянул шарф, как мертвую змею, и, взявшись за него обеими руками, попробовал растянуть, проверяя на прочность. Подходяще. Теперь надо было обнаружить точку опоры. Ту, к которой следовало прикрепить рычаг — тот самый, необходимый для того, чтобы сдвинуть земную ось. Или, выражаясь не так возвышенно, чью-то маленькую и давно уже бессмысленную жизнь.

Обведя глазами комнату, человек остановил взгляд на входной двери. Точнее, на ее ручке. Сделав пару шагов, ухватился, дернул — выдержит ли? Ручка была присобачена крепко.

Привязав один конец шарфа к ручке, человек подтянул поближе к двери стул, сел и принялся наматывать другой его конец себе на шею. Шарф был не особо длинный, а шея мощная, но на пару оборотов его хватило.

Завязав шарф на горле узлом-удавкой, он обвел глазами то, что попадало в угол обзора, — стены, дверь, потолок — и глубоко вдохнул. Выдыхать было трудно, воздух упирался и не хотел выходить изнутри. Он словно бы чувствовал, что снова в эти легкие его уже не пустят.

Человек поднял к глазам правую руку, растопырил пальцы. Убедившись в том, что они не дрожат, сжал кисть в кулак — и, приподнявшись, резким ударом ноги выбил из-под себя стул.

***

Он был талантлив. Нет, не так. Он был невероятно, фантастически талантлив.

Сын погибшего на фронте офицера, родившийся в том самом тридцать седьмом в какой-то российской дыре, о существовании которой известно только тем, кому не повезло там родиться, — он должен был стать, как и отец, офицером.

Но Судьба распорядилась иначе.

Если принять за данность утверждение, что в отношении каждого приходящего в этот мир человека Бог имеет собственные виды, следует согласиться с тем, что что бы этот человек относительно себя ни предполагал, какие бы планы на жизнь ни строил — все будет не так, как ему представляется, но так, как это должно произойти исходя из представлений высшей целесообразности. Поскольку Бог — располагает.

В момент самоубийства Шпаликов был нищим.

Для Геннадия Шпаликова само понятие «Бог» было не более чем философской категорией. Он не задумывался ни о смысле бытия, ни о предопределении, ни о назначении своем на Земле. У него был талант — огромный, сверхъестественный, всепроникающий и покоряющий всех. Все его многочисленные друзья-приятели в мемориального характера фильмах и телепередачах в один голос говорят о Шпаликове, что он был — солнечный, искрящийся, ослепительно улыбающийся, добрый, щедрый, бескорыстный, с льющимся из глаз светом.

И — такой конец.

Почему же вышло именно так?

Самоубийство — как это знал еще Кириллов в «Бесах» — пожалуй, самый ответственный поступок человека в этом мире. Поскольку право на него принадлежит любому из нас с рождения и остается с каждым до самого конца. И это — единственное право, которое не может быть у человека отобрано. Никогда. Никем. Ни при каких обстоятельствах.

Вопрос лишь в том, что далеко не каждому приходит в голову сама мысль этим правом воспользоваться. И еще меньшему числу случается его реализовать.

***

Все то, что вы прочтете далее, — не более чем реконструкция. Равно как и все то, что вы прочитали выше о событиях, случившихся в одной из комнат одной из дач Дома творчества писателей в Переделкине под вечер 1 ноября 1974 года.

Возможно, все было именно так, как я описал. А может, и совсем не так. Совершенно точно известно только о том, что в момент самоубийства Геннадий Шпаликов был почти трезв, что денег при нем не оказалось и что в свидетельстве о смерти в графе «причина» значилось зловещее слово «асфиксия», а в скобках за ним стояло «самоубийство».

Все прочее принадлежит к области слухов и домыслов, мифов и легенд. Поскольку в тот момент, когда Шпаликов затягивал на своем горле узел удавившего его шарфика, никого рядом с ним не было. А обо всем, что происходило после того, как еще не успевшее остыть тело было обнаружено, разные люди рассказывали по-разному. Так всегда случается, когда умеющие рассказывать люди стоят перед необходимостью воспроизвести какое-то событие, оставившее в их душе чрезвычайно сильный, неизгладимый след, — вне зависимости от того, как далеко тот или иной человек от места этого события находился: за стенкой в соседней комнате или за несколько тысяч километров от него.

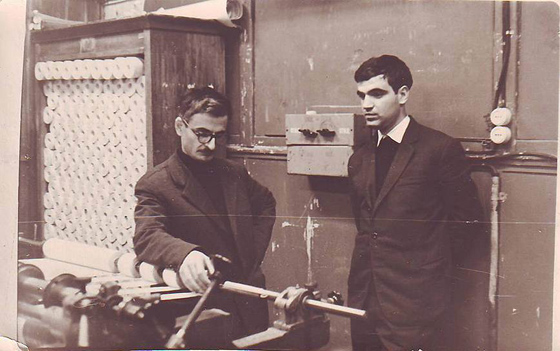

Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время работы над фильмом «Мне двадцать лет», 1963 г.© из личного архива Натальи Рязанцевой

Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время работы над фильмом «Мне двадцать лет», 1963 г.© из личного архива Натальи Рязанцевой***

Тело Шпаликова обнаружил драматург Григорий Горин (1940—2000). Это он несколько часов назад одолжил ему три рубля. Не достучавшись в запертую дверь и почувствовав неладное, автор «Маленьких комедий большого дома» влез на второй этаж по водосточной трубе и заглянул в окно. Заглянув, сразу все понял и стал выдавливать локтем стекло. Выдавив, влез в комнату, открыл дверь изнутри и бросился по ступенькам вниз — к ближайшему телефону.

Ни один другой профессиональный мирок не бывает так пронизан слухами и сплетнями, как сообщество литераторов. Пока Горин вызванивал врачей и ментов, страшная новость мгновенно облетела писательский поселок. Коллеги по перу начали стекаться к злополучной даче.

В одном из коттеджей по соседству проживал член Союза писателей Анатолий Гладилин, сочинявший там, согласно его позднейшему признанию, откровенно антисоветскую повесть. В разгар столь увлекательного занятия дверь его комнаты без стука распахнулась, и объявившийся в ее проеме литератор Евгений Добровольский мрачно вопросил: «Пишешь, значит?» — а получив утвердительный ответ, выдержал паузу и выпалил: «Гена Шпаликов повесился!»

О том, что было дальше, Анатолий Гладилин спустя три с лишним десятилетия вспоминал так:

«Я, естественно, отбросил все бумаги и побежал за Добровольским к той старой даче, где снимал комнату Гена Шпаликов. У крыльца толпились писатели, отдыхающие в Доме творчества, зеваки, шныряли взад-вперед представители администрации. Пока у крыльца обсуждали, что, как и почему, а в комнате Гены Шпаликова врачи заполняли необходимые формуляры, прогрессивная писательская общественность быстренько сообразила и проявила инициативу. А именно: скинулись, кто сколько мог, и послали делегацию в ближайший магазин. И из ближайшего магазина приволокли водку, сырки, огурчики, вареную колбаску — словом, все необходимое для того, чтобы оставшийся вечер в теплой товарищеской обстановке посвятить памяти покойного».

Ничего удивительного. Вполне естественное, так сказать, нормальное для любого советского человека, не обязательно непременно писателя, желание. Главное — чтобы был повод, потому что пить без повода — это вроде как моветон, даже типа неприлично. А с поводом, тем более за упокой души, — святое дело.

Писателю Гладилину такое оживление среди коллег по ремеслу пришлось, однако, не по нраву. И о том, что они в предвкушении возвращения гонцов из магазина о не успевшем еще остыть покойнике говорили, он вспоминал неодобрительно:

«Замечательный человек был Гена Шпаликов! Какие песни сочинял, какие сценарии! Что-то тут неладно, товарищи. Шпаликов только что заключил договор с “Мосфильмом”. Вот если б не заключил, тогда бы мы поняли, почему повесился! А просто довела человека Софья Власьевна, то есть советская власть, неужели непонятно?»

Насчет только что заключенного договора с «Мосфильмом» — это туфта, это мемуариста Гладилина банально подводит память. Или тех, чьи слова он пересказывает, забыв их в собственном тексте закавычить. Не было никакого договора. Ни только что, ни намедни, ни третьего дня заключенного. Была сберегательная книжка, лежавшая на столе по соседству с рукописями и бутылками. В которой в графе «остаток на счете» значилась сумма — 57 копеек. Три кружки разведенного водой пива из ларька — две большие и одна маленькая. Или четыре пачки «Примы» плюс коробок спичек.

В момент самоубийства Шпаликов был нищим. Последний сценарий — «Девочка Надя, чего тебе надо?», писавшийся бездомным сценаристом по ночам в зале Центрального телеграфа на телеграфных бланках и посылочных формулярах, а днями на скамейках в парках, ни один режиссер не то что снимать — в руки брать не хотел. Потому что ни один редактор ни одной киностудии Советского Союза заявку по такому сценарию не утвердил бы — настолько махровая это была, как стало принято выражаться лет пятнадцать спустя, «чернуха» пополам с не менее махровой «антисоветчиной». Сюжет в каноны «социалистического реализма» не вписывался абсолютно: главная героиня, заводская работница Надя, «передовица производства», «ударница коммунистического труда» и все такое прочее, существо возвышенное и наивное, сначала становится депутатом Верховного Совета СССР, а затем, столкнувшись со всевозможными мерзостями и подлостями коммунистического «народовластия», не желая становиться такой, как «эти», кончает жизнь самоубийством путем самосожжения на городской свалке. Шпаликов должен был быть рад, что ему с «Мосфильма» просто не ответили. А ведь могли и на Лубянку переслать.

1965 г.© РИА Новости

1965 г.© РИА НовостиОсуждая лицемерное поведение коллег по цеху, литератор Гладилин воспоминал:

«Страстные, проникновенные речи уже рвались из груди. Мешало лишь одно обстоятельство. А именно — то, что осталось от дорогого и, как теперь выяснилось, всеми любимого человека. Точнее, его труп. Никто не знал, что с ним делать. Тело Гены Шпаликова лежало на полу литфондовского “рафика”. Врачи сказали, что это не их забота — доставлять покойников в морг, — и уехали. Администрация Дома творчества сказала, что ее рабочее время кончилось и с нее достаточно того, что она предоставила “рафик”. Шофер категорически отказывался ехать один. Дескать, милиция остановит, у меня труп в кузове — что я им скажу? Часть прогрессивной писательской общественности опускала очи долу, бормоча, что вообще-то администрация Литфонда манкирует своими обязанностями. А другая часть прогрессивной писательской общественности отводила глаза в сторону, видимо, любуясь осенними красотами переделкинского леса».

Драматическая коллизия вскоре разрешилась ко всеобщему удовлетворению. Сопровождать тело Шпаликова в морг вызвался все тот же драматург Горин. После чего писательская братия сразу же оживилась. Послышались весомые аргументы: «Ну, Горину-то привычно, он бывший врач “Скорой помощи”». Вторым сопровождающим оказался — а как же иначе — писатель Гладилин. Он посмотрел на две фигуры в кузове — одну сидящую, другую лежащую — и сказал: «Гриша, я тоже поеду. Вдвоем будет веселее». Хорошее чувство юмора у человека, это да.

В ноябре темнеет быстро. Вечер сначала стал поздним, затем перешел в ночь. Часа два литфондовская машина пробивалась по темной Москве к моргу где-то возле проспекта Мира. Получив носилки, писатели сгрузили тело Шпаликова и занесли его внутрь. Войдя, Гладилин увидел на стене покойницкой плакат: «Сделаем Москву образцовым социалистическим городом!» — и тут же вляпался рукой в размазанное по носилкам какое-то липкое говно. «А у нас все такие», — нагло улыбаясь, заметила служащая морга в ответ на его недоумение.

Марианна Вертинская, Андрей Кончаловский и Геннадий Шпаликов

Марианна Вертинская, Андрей Кончаловский и Геннадий Шпаликов***

Еще до приезда в Переделкино ментов и врачей Григорий Горин собрал со стола в комнате Шпаликова исписанные его крупным неровным почерком листочки и спрятал их в надежном месте. И совершенно правильно сделал, поскольку в таких случаях любая оказывающаяся подле самоубийцы бумажонка привлекает повышенное внимание «блюстителей закона» — не она ли та самая предсмертная записка, которые самоубийцы имеют обыкновение писать перед тем, как. Но никакой предсмертной записки Шпаликов не оставил. Как говорится, зачем писать, когда и так все ясно... Разобрав, когда все улеглось, утащенное, Горин ничего подобного не обнаружил. Стихи, черновики, разрозненные заметки — и только. Правильный поступок коллеги по перу помог сохранить от изъятия и возможного уничтожения последние стихи Шпаликова, которые позднее будут опубликованы — сначала, как было в ту пору традицией, за пределами страны, где в основном говорят и пишут на русском, а уже затем, годы спустя, и в ней.

Среди этих спасенных Григорием Гориным листочков был и тот, с текстом, который Геннадий Шпаликов, возможно, правил в последние минуты жизни:

Чего ты снишься каждый день,

Зачем ты душу мне тревожишь,

Мой самый близкий из людей,

Обнять которого не можешь.

Зачем приходишь по ночам,

Распахнутый, с веселой челкой, —

Чтоб просыпался и кричал,

Как будто виноват я в чем-то.

А без тебя повалит снег,

А мне все Киев будет сниться…

Ты приходи, хотя б во сне,

Через границы, <заграницы>.

***

Человек, к которому обращен был этот тоскливый, отчаянный призыв, в момент написания стихотворения действительно пребывал за границей. Точнее, во Франции. Еще точнее — в Париже. В который попал через Цюрих. Куда прилетел полтора месяца назад из Киева с женой и собачкой Джулькой. Прилетел, имея за плечами шестьдесят три прожитых в этом мире года, три из которых прошли на фронте, тяжелое ранение, капитанские звездочки на погонах, диплом лауреата Сталинской премии 2-й степени по литературе и клеймо «злостного отщепенца и антисоветчика». Клеймо на него навесили руководители той самой партии, в членах которой он состоял тридцать лет и из которой его незадолго до того выперли, поскольку как-то вот так выяснилось, что состоять в ней далее он больше недостоин.

Человека звали Виктор Некрасов. Он был автором всемирно знаменитой повести «В окопах Сталинграда», выдержавшей не менее 120 изданий на языке оригинала, переведенной не то на тридцать, не то на тридцать пять других языков и изданной только у него на родине совокупным тиражом не менее 3 000 000 копий.

А еще он был другом. Если и не самым-самым, то одним из. Таким, который мог не только все понять и все простить, не только протянуть, когда нужно, руку, подставить плечо и закрыть, когда необходимо, глаза (во всех смыслах этого емкого выражения), но и таким, которому можно было сказать про себя все — абсолютно все, — зная, что не упрекнет и не оттолкнет. И тем более не бросит: «Это твои проблемы, дружок. Сам и разбирайся».

Такие люди всегда были на вес золота. А теперь их и вовсе не делают.

***

Диссидентом Шпаликов не был. Против советской власти открыто никогда не выступал, никаких «крамольных» писем не подписывал, а за анекдоты, под выпивку рассказываемые, при Брежневе, в отличие от его предшественников, уже не сажали. Поэтому и похоронен он был на престижном Ваганьковском кладбище, и на само его имя никакого табу наложено после смерти не было. То есть ни из титров фильмов его не вырезали, ни написанные стихи и тексты к песням под запрет не попали. Более того, их было позволено опубликовать. Для начала — в журнале «Советский экран». Разумеется, выборочно, только самое невинное, тщательно прополотое и трижды дистиллированное. Но на то и существует самиздат, чтобы однажды попавший в него текст зажил своей собственной, ни от каких государственных инстанций и редакций не зависящей жизнью.

Так произошло и с теми стихами Шпаликова, что были «не для печати». Те же, что были в печать «проходимы», дожидались своей очереди попасть на книжные страницы.

***

Спустя пять лет после гибели Шпаликова, в 1979 году, московское издательство «Искусство» выпустило первую его книгу под названием «Избранное». Карманного формата, довольно изящно — по стандартам советской полиграфии — изданное, «Избранное» включало в себя сценарии фильмов «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Долгая счастливая жизнь», невоплощенный сценарий «Прыг-скок, обвалился потолок», а также некоторые стихи, тексты песен для фильмов и заметки о кино. Текстам Шпаликова предшествовало предисловие, подписанное именами его коллег-сценаристов — Евгения Габриловича и Павла Финна. Выпущена книга была мизерным — по тогдашним советским, опять же, меркам — тиражом в 30 000 копий, и приобрести ее в книжных магазинах было невозможно. Поскольку, как это всегда в те времена с правильными книгами случалось, бóльшая часть тиража до прилавков этих магазинов просто не дошла, а вместо этого оказалась на черном рынке, где продавалась хотя и не из-под полы, как запрещенные к свободному обращению в СССР издания, но втридорога. Тем не менее все, кому она была нужна, могли ее купить, если, конечно, располагали соответствующими возможностями.

Писателю Виктору Некрасову, уже пять лет проживавшему в Париже, книгу Шпаликова прислали старые друзья. Получив подарок, который он назвал «ценнейшим из ценных», Некрасов был столь тронут, что написал рецензию и опубликовал ее в 25-м номере журнала «Континент», заместителем главного редактора которого в ту пору являлся.

Геннадий Шпаликов и его супруга, Инна Гулая

Геннадий Шпаликов и его супруга, Инна ГулаяВ рецензии, озаглавленной «Долгая счастливая жизнь?» — со знаком вопроса, то есть в пику такому же точно словосочетанию, только без вопросительного знака, которым была озаглавлена сопроводительная статья советских сценаристов, Некрасов не смог удержаться от того, чтобы не вступить в полемику с ее авторами. Приводя обширные цитаты из статьи Габриловича и Финна, явно стремившихся представить читателям Шпаликова с самой лучшей стороны, а потому и не упоминавших о том, как тот на самом деле жил и какой смертью умер, Некрасов, отдавая должное их благородному стремлению, писал:

«Авторы столь озадачивающе-рискованно озаглавленного, очень теплого и грустного предисловия <… > пишут о юности его: “Жизнь в ту пору была необычайно к нему нежна и приветлива. И он отвечал ей тем же. Все было прекрасно вокруг — и друзья, и девушки. И казалось, что он не просто ходит по институту, а словно все время взбегает вверх по лестнице”».

И, приведя цитату, продолжал — точно, жестко и безжалостно, как он умел и как мог писать по праву, предоставленному ему самим фактом их многолетней со Шпаликовым дружбы:

«Да, взбегал, легко и весело. Потом стал запыхиваться. Потом рухнул. Головой вниз.

Когда мы с ним сдружились, он скакал еще через две ступеньки. Расстались же — за полгода до его гибели, — когда он с трудом уже переводил дыхание на площадке этажа.

Да, он пил. Осмелится кто-нибудь бросить в него камень за это? Все пьют. И не от этого он умер. Хотя и от этого...

Лестница оказалась не та».

Далее, разъясняя, что значит эта на первый взгляд вроде бы плоская метафора — не та лестница, Некрасов писал:

«Вот по такой лестнице — с выбитыми ступеньками, с пугливо целующимися на площадках парочками, с пустыми поллитровками, подбираемыми по утрам уборщицами, — по такой взлетал, как вихрь, он на последний этаж. А к той, с красными ковровыми дорожками, придерживаемыми блестящими медными палками, по которой надо подниматься степенно, придерживаясь за полированные перила, — он боялся даже подойти. А ведь большинство хочет именно по этой, второй, а то и в зеркальном бесшумном лифте подыматься по лестнице славы (или на какой-то этаж ЦК)».

Писатель-эмигрант не укорял друзей своего друга в том, что, находясь под давлением жесточайшей цензуры, рассказывая о замечательном человеке со столь трагически сложившейся судьбой, они вынуждены ограничиваться полуправдой, а то и прибегать к откровенным умолчаниям о том, что представлялось ему самому применительно к Шпаликову важнейшим. Он просто расставлял точки над «е» — в тех местах, где они должны были стоять:

«В написанном им сценарии одного из лучших советских фильмов “Мне двадцать лет” (Анджей Вайда, просмотрев не испорченный еще поправками трехчасовой его вариант, сказал: “Готов тут же, сейчас же, смотреть второй раз!”) трое молодых ребят пытаются собственным умом разобраться, как надо жить. О, нет! — сказало начальство. — А партия где? Честь, совесть и т.д.? И не дали ребятам разобраться. То есть дали, но и не дали. И фильм испортили».

Если бы только фильм… Испортили — все. Всю жизнь в стране с названием Россия. И людей, имевших несчастье в ней рождаться, — тоже. В цивилизованных странах это явление называется «отрицательная селекция». Это когда вопреки всем законам биологии все самое лучшее, что есть в обществе, целенаправленно гнобится, давится, закатывается в асфальт и уничтожается как класс, как явление, а все худшее — напротив, вытаскивается, извлекается, культивируется и пропагандируется, тем самым наглядно демонстрируя сомневающимся, что говно в этой стране всегда будет держать банк и править бал, всегда будет наверху. Потому как оно — говно — всегда плывет по течению и, как известно, никогда не тонет.

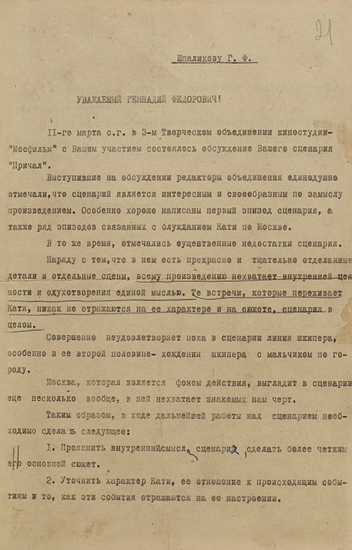

Обсуждение первого варианта сценария фильма «Причал» в 3-м Творческом Объединении «Мосфильма»

Обсуждение первого варианта сценария фильма «Причал» в 3-м Творческом Объединении «Мосфильма»***

Несмотря на более чем существенную разницу в возрасте (Шпаликов был моложе Некрасова на двадцать шесть лет, то есть в буквальном смысле в сыновья ему годился), двух этих людей, поэта и писателя, связывала чрезвычайно тесная дружба. И это была именно дружба — многолетняя, искренняя, основанная на интеллектуальной щедрости и душевной близости, а вовсе не на почве хронического алкоголизма, как имели глупость утверждать те, кто в число их общих друзей не входил и к тому и другому относился предвзято.

Оказавшись в вынужденной эмиграции, Виктор Некрасов о своем оставшемся на родине младшем друге вспоминал постоянно — и в разговорах со знакомыми, и в новых произведениях.

В обширном автобиографическом эссе «Взгляд и нечто», писавшемся во время многочисленных его путешествий по разным европейским странам и публиковавшемся в 1976—1977 годах по частям в журнале «Континент», Некрасов вспоминает Шпаликова неоднократно. Сначала, в первой части, — ту самую последнюю их встречу в Москве весной 1974-го, когда он приехал в столицу, чтобы перед отъездом на Запад проститься с теми из своих друзей, кто не мог сам приехать в Киев. Эту последнюю их встречу Некрасов запомнил навсегда — настолько горький от нее остался в его душе осадок:

«Это был грустный вечер. Мы вышли из почтового отделения на Калининском проспекте у Арбатской площади (я звонил в Киев), и вдруг выяснилось, что нам в семимильонной Москве не к кому пойти. Тот уехал, тот на даче, та больна, у тех, вероятно, гости, а тот забурел, а тот вообще стал дерьмом. И с горя, перелистав все записные книжки, мы двинули в гостиницу “Украина”. Там, у стойки, на высоких стульях мы пили кофе и разговаривали в последний раз в жизни <…>.

— Вика, возьми меня в Париж, — говорил он мне с такой бесконечной, беспробудной тоской, что будь перед нами не кофе, а водка, он наверное бы расплакался. — Возьми меня в Париж... Не могу я больше... Не могу я видеть эти морды... ЦДЛ, ВТО, Дом журналиста, “Мосфильм”, студия Горького... В дрожь бросает, когда только подумаешь обо всем этом... Возьми меня в Париж... Мне здесь делать нечего... Не выдержу...

И говорил это один из самых талантливых людей, которых я знал в жизни. Возьми меня в Париж!.. Вопль, крик, шепот... И знал же, что никто никогда его туда не пустит. И не пытался даже... Вам? В Париж? А общественной работой вы когда-нибудь занимались? На политзанятия ходили? И вообще, кто не знает, кто такой Шпаликов? Хулиган и скандалист, пописывает какие-то сценарии и советскую власть ругает... В Париж ему, видите ли, надо, хорошо, что в Москве еще держат».

Он утонул не в Западной Двине, как предполагал в самой своей известной песне. Он утонул в Водке.

Во второй части того же сочинения, ближе к концу, предварительно поведав читателям о своем житье-бытье во Франции, о поездках в Испанию и Норвегию, о дружбе с еще одним к тому времени уже покойным советским сценаристом и кинематографистом — Василием Шукшиным, Некрасов вновь вернулся к Шпаликову. Он посвятил ему специальную вставную новеллу, хотя и никак особо не озаглавленную, но это именно вставная новелла, точнее, не столько новелла, сколько развернутый литературный некролог. И в нем, в этом щемящем, не отпускающем своей пронзительной грустью, жалостью — к наложившему на себя руки младшему другу, к самому себе, вроде как бросившему товарища на произвол его непутевой судьбы, да и к самой этой судьбе, что выбирает для своего проявления в человеческой жизни такие, на первый взгляд, мало что значащие обстоятельства, лишь со временем проявляющие подлинную свою суть и до поры скрытый в них смысл, который уже не вернуть и вспять не обратить, — в этом своем тексте Виктор Некрасов снова и снова вспоминал свои последние со Шпаликовым встречи. И в Москве, и в Киеве:

«Я помню последние месяцы нашей неожиданно опять вспыхнувшей дружбы. Долго, долго не виделись, и вдруг ты ввалился среди ночи, в каком-то плащике и, конечно же, на-пiдпитку. Ты изменился, очень изменился. Нет, ты не был Дорианом Греем. Следы не очень правильной, не очень размеренной, разложенной по полочке жизни легко можно было прочесть на твоем лице. Ты, увы, потерял свою былую стройность, но глаза-щелочки были все те же — немножко меньше, чем раньше, но живые, ироничные и грустные.

Я помню эти весенние дни, последнюю мою весну в Киеве. Мы провели ее вместе. Неизвестно почему, но киевская студия Довженко заключила с тобой договор. И даже заплатила деньги. И за что? За сценарий какого-то фильма о повзрослевших суворовцах, которые приехали на какую-то встречу, перепились, и никаких контактов ни с кем у них не получилось. И вот за это, за этот антисоциалистический антиреализм, тебе выдали аванс».

Далее, вспоминая о том, как они познакомились — в Москве, в начале 1960-х, в какой-то шумной и по обыкновению полупьяной компании творческих людей, вероятнее всего, киношников, — Некрасов, извлекая из памяти отдельные эпизоды их отношений, описывал по большей части то смешное, забавное, а то и трагикомическое, что этому общению сопутствовало. От трагедии до комедии дорога бывает обычно длиною в жизнь, а вот от комедии до трагикомедии иной раз хватает и пары шагов. Даже безо всякого злого умысла:

«Нам с тобой тогда было очень весело. Почему? Тебе от молодости, от того, что работал вместе с Марленом (Хуциевым. — П.М.), в которого был тогда влюблен. Мне? Бог знает от чего, может, от того, что тебе было весело. <…> Чтобы поговорить об искусстве, о композиции сценария, о построении сюжета — так нет: “У тебя сколько есть? У меня десятка. Так... Заскочим <…> к Лешке”. И шли <…> на Южинский. Кривой переулок, всегда мокрый, в лужах, двор, две тесные комнатки, коридор с телефоном, на котором всегда кто-то висит. Комнаты принадлежали Лешкиной маме, а она была режиссером у Марлена, поэтому там всегда кто-нибудь да околачивался.

Там же, в одной из этих комнат, и было сочинено (и написано на обоях!) знаменитое стихотворение, начинавшееся со слов “Как-то все слегка осто*бенило…” Дальше шло какое-то объяснение, почему же именно мы находимся в этом состоянии, и, насколько я помню, виновницей всего была все она, голубушка, дорогая наша и любимая... Ну а дальше стишок был под общий хохот переписан на бумажку, а бумажка оказалась потом почему-то в экземпляре сценария, который пошел куда-то на утверждение. Ох, и смеху было…»

Смеху в самом деле было немало. Но если сначала он был веселым и жизнерадостным, несмотря на сопутствующие обстоятельства (знаменитая шпаликовская присказка «С утра выпил — весь день свободен!» как нельзя лучше выражает его тогдашнее жизненное кредо), то с годами, проводимыми в чаду непрерывного алкогольного транса, смех этот все больше приобретал оттенок того, который во Франции именуют «желтым». На грани безумия то есть. Подводя черту, снова и снова вспоминая последнюю свою со Шпаликовым встречу в Москве за несколько месяцев до отъезда в эмиграцию, Некрасов свидетельствовал:

«Он пил. Много. Очень много. Лечился. Недолечивался. Вшивал. Потом с помощью “друзей” за тридцатку взрезывал. И опять пил... Тогда, весной 1974 года, я чуть ли не силком сводил его к врачу. Он обещал выдержать до конца. Не выдержал. Опять запил.

В последний раз, у стойки кафе в гостинице “Украина”, он клялся мне, что пить больше не будет. Но... “Как не пить? Как? Вика, скажи, как это у тебя получилось? Не могу я...” <…> И вдруг сквозь тоску улыбнулся: “Возьми меня в Париж. Ей-богу, честное пионерское, завяжу. Ну, иногда только с тобой, в каком-нибудь бистро, пивца какого-нибудь ихнего, светлого…”

На этом мы и расстались. Я усадил его в такси и больше не видел».

***

Последней встрече Некрасова со Шпаликовым в Москве, оставившей в душе писателя столь горький след, предшествовало их более продолжительное и совсем не грустное общение годом раньше в Киеве. Свидетельствует приемный сын Некрасова Виктор Кондырев:

«Был 1973 год. Уже несколько дней подряд Геннадий Шпаликов повадился приходить к Некрасову ранним утром, часам к шести.

Гена тогда не пил, жил в киевской гостинице, не мог спать и писал стихи. Вернее, переписывал уже написанные, чтобы скрасить одиночество и доставить приятное своему другу Вике. Потом приносил исписанные листочки и клочочки бумаги и подсовывал их под дверь. По утрам Некрасов первым делом шел к входной двери и радостно объявлял: “Генка опять приходил!” Поднимал с пола листок со стихами, звал меня в кабинет почитать с выражением. Какой талант, причмокивал, какой молодец!»

Дождавшись чуть более подходящего для утреннего визита времени, Шпаликов появлялся в квартире Некрасова и сразу же оказывался за столом в кругу писательского семейства:

«За завтраком Гена пил только пустой кофе, отказываясь от приготовленных мамой оладий или сырников. Был мало похож на молодого симпатягу с фотографии времен фильма “Мне двадцать лет”, висящей у Некрасова в кабинете. Одутловатое лицо, некрасивые липкие волосы, дрожащие руки, пот на лбу. Вид нездоровый.

Не улыбался, ходил по пятам за Некрасовым, подробно говорил о новом фильме. Он приехал в Киев пробивать свой сценарий о суворовцах. Рассказывал многие истории о своей учебе в Киевском суворовском училище».

В один из этих визитов и была сделана та самая магнитофонная запись чтения Шпаликовым своих стихов и пения песен, которая стала так дорога Виктору Некрасову в его парижской жизни. Вот как вспоминает об этом Виктор Кондырев:

«Через несколько дней Гена <… > на мою просьбу спеть <…> согласился не ломаясь. Некрасов живо приволок магнитофон <…>.

Отстукивая рукой такт по столу, Гена куражливо запел свою знаменитую песенку:

Ах, утону я в Западной Двине

Или погибну как-нибудь иначе,

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут…

— Так у тебя песня не получается, — сказал Некрасов. — Попробуй спеть нормальным голосом. Не кривляйся.

Гена радостно улыбнулся, как-то просветленно закивал, мол, конечно, можно спеть и серьезно… И снова запел, и получилось прекрасно, и он записал другие песни и радовался, когда Некрасов ему аплодировал в дверях кухни <…>».

Уезжая из Советского Союза, Некрасов взял эту запись с собой. Также он бережно хранил и шпаликовские автографы — те самые клочки бумаги и листочки, что поэт подсовывал по утрам под дверь некрасовской квартиры, не решаясь в нее позвонить, чтобы не разбудить друга. Некрасов не только хранил эти листочки как память, но и предпринял усилия для того, чтобы стихи Шпаликова были наконец опубликованы. Это произошло в нью-йоркской русской газете «Новое русское слово», в номере за 18 июля 1976 года. Эта публикация стала для Шпаликова-поэта первой посмертной; его стихи в «Советском экране» появились немного позднее. В числе опубликованных в «НРС» стихотворений было и то, предсмертное, что посвящено Виктору Некрасову.

***

Различные журналисты, на разные лады пытавшиеся анализировать обстоятельства, приведшие Шпаликова к решению о самоликвидации, базируются в своих построениях в первую очередь на свидетельствах шпаликовских друзей-приятелей, а также тех из числа его коллег по профессии, кто оставил о нем воспоминания, не принадлежа к числу его постоянных собутыльников. И редко кто удерживается от того, чтобы не привести цитату из беллетризованных мемуаров драматурга Александра Володина, озаглавленных автором «Записки нетрезвого человека». Уж больно она яркая и многозначительная, эта цитата:

«Я его (Шпаликова. — П.М.) встретил в коридоре киностудии, когда он работал над своим последним сценарием. Вид его ошеломил меня. В течение двух-трех лет он постарел непонятно, страшно. Он кричал, кричал:

— Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!..

Он спивался и вскоре повесился».

Театральный драматург и популярный киносценарист Александр Моисеевич Лифшиц (1919—2001), сочинявший под псевдонимом Володин, был среди советских писателей абсолютной белой вороной и, формально членом этой организации состоя, фактически к террариуму единомышленников (удивительное по точности и емкости определение Союза писателей СССР, принадлежащее вроде бы Владимиру Богомолову) никогда не принадлежал. По той же, что и Шпаликов, причине: органически не мог врать.

Поэтому, если Володин воспроизводит его слова (да какие слова — вопль, настоящий вопль!) про то, что тот не хочет и не может быть рабом, — это следует понимать не в каком-то переносном, иносказательном смысле (дескать, о каком рабстве разговор, не в Древнем Риме, чай, дело происходит), но в смысле самом прямом.

Геннадий Шпаликов, как профессиональный киносценарист и сам режиссер, хотел писать про то, что ему представлялось важным и интересным. Хотел видеть свои сценарии воплощенными в фильмы. Хотел снимать кино сам. Хотел, чтобы эти фильмы смотрели люди, знакомые и незнакомые, чтобы они их обсуждали, хвалили или ругали, но только чтобы не оставались равнодушными, и если бы кто-нибудь выразил ему за увиденное благодарность — был бы этому человеку признателен. Но проблема была в том, что он жил и работал в стране, в которой на слова «А я хочу!» чаще всего отвечают что-нибудь вроде «Хотеть дешевле, чем иметь». Особенно если ты вынужден смотреть на того, кто тебе это бросает, снизу вверх, даже если в тебе без малого два метра, а этот похож на нынешнего какого-нибудь хорька. Или на моль.

***

Алкоголизм — никогда не причина. Алкоголизм — всегда следствие. Прежде всего — несбывшихся надежд, нереализованных мечтаний, невозможности состояться как профессионал в избранном деле и — особенно — как личность в социуме. Алкоголизм — равно как и наркомания — не что иное, как попытка к бегству. Из постылой реальности, от бытовухи, разъедающей своей кислотой черепную коробку, от постылого окружения, от людей, которых не хочешь видеть возле себя изо дня в день, с утра до вечера и с вечера до утра. От бессмысленного и самому себе ненужного существования. В какой-то иной, отсюда неведомый мир, где всего этого — нет.

Виктор Кондырев, Геннадий Шпаликов, Виктор Некрасов, Киев, 1974 г.© из личного архива Виктора Кондырева

Виктор Кондырев, Геннадий Шпаликов, Виктор Некрасов, Киев, 1974 г.© из личного архива Виктора КондыреваРазумеется, данная схема не всеобъемлюща. Случаются и исключения. Как с тем же Некрасовым, например. Но она — типична. Владимир Высоцкий, Олег Даль, Юрий Богатырев, сотни других, куда менее известных, артистов, писателей, художников укладываются в нее — с той или иной погрешностью, но укладываются. В этом же ряду и Геннадий Шпаликов.

Он утонул не в Западной Двине, как предполагал в самой своей известной песне. Он утонул в Водке. Если сравнивать количество утопленников, пошедших на дно этой реки, с теми, кто утонул в Волге или в Енисее, окажется, что к Волге и Енисею надо будет прибавить еще и Нил, Ганг и Амазонку с Миссисипи в придачу — да и то навряд ли сравняется.

Затасканная до невозможности пушкинская, в досаде брошенная поэтом, фраза «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» ничего по сути не объясняет. Она лишь свидетельствует о том, что Россия — не та страна, в которой действительно талантливому человеку следует жить. Потому что здесь все — не только похабная при любом режиме власть, но и вообще все, да сам воздух — препятствует человеческой самореализации. Жизнь здесь устроена таким образом, что с самого рождения внушает человеку, что ему гораздо легче и удобнее будет стать мерзавцем и негодяем, чем порядочным и ответственным за свои поступки. Все прочее — пузыри земли, как говаривал Вильям наш Шекспир. Который, если бы ему повезло родиться не в Стратфорде-на-Эйвоне, а во Владимире-на-Клязьме, во-первых, не написал бы никакого «Гамлета», во-вторых, не имел бы собственного театра, а в-третьих, наверняка спился бы и закончил свою жизнь не в собственной постели в окружении ближайших родственников, а в чужой постылой комнатенке, в окружении никому, кроме него, не нужных рукописей, огрызков черствого хлеба и пустых бутылок из-под поганого винища по рупь двадцать семь. Или сколько оно бы тогда стоило в пересчете на привычные ему шиллинги и пенсы.

***

Подводя черту под своими размышлениями о страшной судьбе друга, Виктор Некрасов, и так уже множество раз в этом тексте процитированный, написал:

«Шпаликов не врал. Нигде и никогда. Ни в прозе, ни в поэзии, ни в жизни. А это счастье. И жизнь его — неустроенную, безденежную, приведшую к такому трагическому концу — мы можем смело назвать счастливой. Он не врал. Ему не приходилось краснеть. Для советского поэта, писателя это заслуга великая, незабываемая».

Эта цитата будет последней.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202448247 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202446014 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202448334 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202453406 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202453739 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202455943 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202456866 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202462587 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202461730 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202451617 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials