Кино

КиноВыверните карман

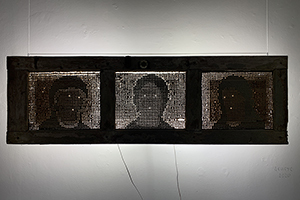

© Александр Стрелец

© Александр Стрелец23 ноября в Петербурге будет вручена первая Премия Аркадия Драгомощенко. В преддверии вручения COLTA.RU публикует фрагмент работы Михаила Ямпольского, одного из членов жюри премии, о поэзии Драгомощенко.

Это фрагмент большой работы о поэтике Аркадия Драгомощенко, прочитанной через его интерес к фотографии. В предыдущих частях говорится об устойчивом интересе поэта к атомизму, Эпикуру и Лукрецию и об отношении симулякров Эпикура к фотографии.

Связь скорости атомов и мысли у Лукреция была так сформулирована Делёзом: «Клинамен фундаментальным образом связан с эпикурейской теорией времени и является существенной частью всей системы. В пустоте атомы падают с одинаковой скоростью: вес не делает атом ни быстрее, ни медленнее других атомов, более или менее мешающих его падению. В пустоте скорость атома совпадает с его движением в уникальном направлении в минимуме непрерывного времени. Этот минимум выражает наименьший возможный интервал, в течение которого атом движется в данном направлении до того, как сможет принять иное направление в результате столкновения с другим атомом. Значит, есть некий минимум времени — так же как есть минимум материи и минимум атома. Согласно природе атома, этот минимум непрерывного времени отсылает к постижению мыслью [1'apprehension de la pensee]. Он выражает самую быструю или наикратчайшую мысль: атом движется “быстро, как и мысль”.

Но в результате мы должны мыслить подлинное направление каждого атома как некий синтез, дающий движению атома его начальное направление, без которого не было бы столкновения. Такой синтез обязательно совершается за время, меньшее, чем минимум непрерывного времени. Это и есть клинамен. Клинамен, или отклонение [от прямого пути], не имеет ничего общего с наклонным движением, которое возникало бы случайно, изменяя вертикальное падение. Он присутствовал всегда: это не некое вторичное движение, не вторичная детерминация движения, которая происходит в любое время в любом месте. Клинамен — изначальное задание направления движения атома».

Этот сложный текст опирается на известное письмо Эпикура Геродоту, в котором тот объясняет, каким образом формируются симулякры, называемые Эпикуром эйдолами. Атомы, составляющие тело, находятся в непрерывном движении, но те, что составляют поверхность тела, могут двигаться быстрее тех, что находятся внутри, так как не испытывают сопротивления других атомов. Именно благодаря необыкновенно быстрому движению атомов поверхности от нее и отделяются эйдолы, образы тела. Атомы, их составляющие, на какое-то время сохраняют конфигурацию тела, которую они доносят до других тел и наблюдателей: «тому, что образы имеют непревосходимую тонкость, не противоречит ни один из предметов, доступных чувственному восприятию. Вследствие этого они имеют также непревосходимую быстроту, ибо всякий путь для них — подходящий, не говоря уже о том, что истечению их ничто не препятствует или немногое препятствует, тогда как большому или безграничному числу [атомов в плотных телах] тотчас же что-нибудь препятствует. Кроме того, не противоречит тому, что возникновение образов происходит с быстротою мысли, ибо течение [атомов] с поверхности тел — непрерывно, но его нельзя заметить посредством [наблюдения] уменьшения [предметов] вследствие противоположного восполнения [телами того, что потеряно]».

То, что скорость атомов равна скорости мысли, отмечается Эпикуром неоднократно и имеет существенное значение. Единообразие скоростей обеспечивает непрерывность между телами, симулякрами и мыслью, то есть восприятием человека. Истинность восприятий обеспечивается как раз тем, что между эйдолами и мыслью нет препятствий, которые могли бы модифицировать скорости. Мысль является как бы частью самих эйдол, или, вернее, их непосредственным продолжением. Иными словами, образы возникают в телах, отлетают от них, входят в нас и как бы делают нас продолжением тел, которые их породили.

Но в той мере, в какой мысль интегрируется в вещь, она не может отделить себя от эйдолы и отнестись к симулякрам как к картинке, видимости. Для этого требуется дистанцирование наблюдателя от вещи, внесение в восприятие опосредованности. Делёз позаимствовал у Эпикура (и у Бергсона, находившегося под сильным влиянием эпикурейства) несколько важных моментов. Во-первых, идею имманентности образа вещи. Образ возникает в вещи в результате взаимодействия составляющих ее атомов. Это не внешняя картинка, видимость, миметическая иллюзия. Именно имманентность заставляет Делёза говорить о клинамене не как о беспричинном отклонении от вертикали падения. Когда Делёз пишет, что «клинамен — изначальное задание направления движения атома», он имеет в виду, что сама вещь, созданная благодаря встречам атомов, является результатом взаимной детерминации их движения, которая и выражается в клинамене, воплощающем для Делёза скорость большую, чем даже скорость мысли.

Не менее важно и использование Делёзом эпикурейской идеи скорости. Бергсон отличал образы-материю (image-matière) от воcпринимаемых образов. Если перенести его термины на Эпикура, образы-материя движутся со скоростью мысли, составляют вещи и отлетают в виде эйдол во всех направлениях. Воспринимаемый образ, тот, который мы ассоциируем с картинкой или фотографией, возникает в результате замедления движения симулякра по причине столкновения с иными предметами и поверхностями. Замедление позволяет восприятию отделиться от сверхбыстрого образа-материи и как бы увидеть его со стороны в качестве репрезентации.

В «Что такое философия?» Делёз и Гваттари пишут о том, что эйдола, движущаяся с предельной скоростью, полностью избегает представимости. В ней очертания и фигуры распыляются: «Движение бесконечности не отсылает к каким-либо пространственно-временным координатам, в которых определялись бы последовательные положения подвижного элемента и фиксированные точки и оси отсчета, по отношению к которым эти положения меняются. <...> Все здесь захвачено движением, так что не остается места ни для субъекта, ни для объекта, которые могут быть только концептами». По мере замедления (например, в теле человека) скорость снижается, и образ-материя становится перцептивной репрезентацией: «Воспринимая вещь, мы вычитаем из нее то, что нас не интересует, в зависимости от наших потребностей. Под потребностью или интересом следует разуметь линии и точки, что мы сохраняем от вещи по мере работы нашего воспринимающего аппарата, а также действия, селекционируемые нами в зависимости от задержанных реакций, на которые мы способны. Вот так и определяется первый материальный момент субъективности: она связана с вычитанием, она вычитает из вещи то, что не представляет интереса. Но и наоборот: в этих случаях требуется, чтобы вещь представала в самой себе в виде перцепции, полной, непосредственной и диффузной. Вещь является образом и на основании этого сама себя воспринимает, как воспринимает и все остальные вещи по мере того, как подвергается их воздействию и реагирует на него всеми своими гранями и во всех своих частях. К примеру, атом воспринимает бесконечно больше нас, а в пределе воспринимает всю Вселенную — от точек, из которых исходят направленные на него действия, до точек, куда идут исходящие от него реакции. Словом, вещи и перцепции вещей представляют собой схватывания; однако вещи являются схватываниями тотальными и объективными, а перцепции вещей — частичными и частными, субъективными».

Атомы связаны со всем миром и с бесконечностью атомов-точек материального мира. В момент возникновения перцепции происходит «вычитание», селекция, сохраняются лишь некоторые линии и точки, и таким образом вещь приобретает очертания, контуры, формы, становится зримой. Но эта трансформация, превращение вещи в объект для субъекта, а образа-материи — в репрезентацию, происходит только благодаря препятствию, снижающему скорость движения, «черному экрану», который организм подставляет свету, излучаемому вещами: «Если же мы рассмотрим иной аспект, аспект свечения плана материи, то мы скажем, что живые образы или живая материя и выступают в качестве того самого черного экрана, которого недоставало пластинке, и поэтому воздействующий образ (фотокарточка) не мог проявиться. На этот раз световая линия или световой образ уже не диффундирует и не распространяется по всем направлениям “без сопротивления и потерь”, а наталкивается на препятствие, то есть на рефлектирующую непрозрачность». Зеркало в такой перспективе подобно фотографии, которая делает вещь копией.

В книге о кино Делёз различает несколько типов изображений, связанных с разными скоростями. Это образ-перцепция, образ-действие и образ-эмоция. Образ-перцепция непосредственно связан с образом-действием. И тот, и другой имеют сенсомоторную природу и находятся в горизонте сходных скоростей. Образ-эмоция (или образ-переживание, как его еще называют в русском переводе, — image-affection) не переходит в действие, а переходит в экспрессию, которая лучше всего являет себя на лице как микродвижения, то есть в относительную неподвижность. Делёз считал, что лицо, блокируя действия, необходимо для возникновения сознания, то есть зеркала рефлексии. Возвращение от репрезентации и рефлексии к реальности и имманентности проходит у Делёза и Гваттари через разрушение лица как тормозящего экспрессивного органа. Лицо должно распасться на атомы, в которых исчезают очертания. Таким образом происходит утопическое возвращение к образам, укорененным в материи мира. Этот процесс хорошо виден на примере метаморфозы лица прустовской Альбертины, описанной в «Анти-Эдипе»: «Лицо Альбертины первоначально является туманностью, оно едва выделяется на фоне группы девушек. Затем обособляется личность Альбертины — в серии различных планов, которые являются как будто ее отдельными личностями, лицо Альбертины перескакивает из одного плана в другой по мере того, как губы рассказчика приближаются к щеке. Наконец, в чрезмерной близости все разлагается, как рисунок на песке, лицо Альбертины взрывается молекулярными частичными объектами, тогда как частичные объекты рассказчика присоединяются к телу без органов: закрытые глаза, зажатый нос, наполненный рот».

Эта поэтика замедления, в котором возникает перцепция, а затем убыстрения, в котором образ распадается на «молекулы», чрезвычайно важна для АТД и позволяет понять роль, отведенную им фотографии, так же как и смысл времени, препятствия — стены, марли, паутины — в феноменологизации мира и в одновременном изготовлении копий. Возвращаясь к Бергсону, можно сказать, что замедление вместе с картинками, которые вдруг проявляются на отражающих, замедляющих и чувствительных поверхностях, производит длительность как способность нашего сознания переживать опыт замедления или ускорения.

В целом ряде текстов Драгомощенко описывает сначала замедление, благодаря которому проступают контуры, возникает лицо в марле экрана, а затем это проступание идет дальше, неожиданно ускоряется, и возникающий облик исчезает в смятении и вихре частиц. Стих возникает именно в этом процессе. Слово невозможно без фото, без лика, который можно назвать, идентифицировать. Но смысл поэзии заключается в том, чтобы начать с описания, номинации, а потом от них уйти, уйти от пропозиций, расщепить образ в пыль, в которой исчезают контуры. Я думаю, что именно в таких категориях можно описать скелет поэтики Драгомощенко, опирающейся на возникновение репрезентативного, перцептивного образа (как проявляющейся фотографии, как контура, проступающего сквозь марлю) только для того, чтобы решительно ускориться и выйти за рамки репрезентации. Приведу несколько примеров:

И опять помедли: фотография;

сзади уснувшие блики: мы стали быстрее:

<...> на кровельных срезах стрекозья дремота лучей.

Любимые лица в одном, сочетаньем.

Смолисто-кислая медь отвесна стволов,

некий гул их читает и пестует,

точно сознание, исподволь вещь

извлекая из ее же силков.

А потом времен года перелом наступает <...>.

Будто мгновенье тому они прошли по дороге.

Казалось, что можно вполне силуэты их различить

и то, о чем говорят.

Но теперь только ветви колышутся,

путая все и сбивая и полыньи окон стоят в полыньях.

Отсутствие полно собой. <...>

Между тем, в скольких пейзажах доводилось теряться,

превращаясь беструдно в то, что потом сводится

к местоимению «они» — беспредельное:

не имеющее родовых средостений,

растущее, как кристалл при луне.

Те, кто только что были.

Однако, как ни старайся, сколько зрачок ни томи —

Только светлые пятна бегут: рябь, фотография, стены.

Сначала возникает замедление, появляются лики, стволы, становятся различимы силуэты, но наступает ускорение («мы стали быстрее»), и вот уже контуры деревьев исчезают в колыхании ветвей, очертания сменяются рябью пятен, фотография отныне фиксирует не появление, но исчезновение. И то же самое происходит с голосом, звуком деревьев. Сначала шум замедляется и становится как бы артикулированным, речью: «Казалось, что можно вполне силуэты их различить и то, о чем говорят». Но исчезают местоимения, связанные с определенностью идентичности и присутствия. Речь распадается, проступающие фигуры сводятся «к местоимению “они” — беспредельное: не имеющее родовых средостений, растущее, как кристалл при луне. Те, кто только что были».

Второй пример взят мной из «Второго Фессалийского фрагмента», которому предпослан эпиграф из Октавио Паса «La transparentia es todo lo que quedo» — «Прозрачность — последнее, что остается»:

...мы на пороге того, чтобы предвосхитить явление черт;

лишь мгновение и все войдет в свою колею,

но обе внезапно обретают ускорение вестников,

подобно опасному вихрю с плато, серп так стелется

слепо, —

и меркнут та и другая, словно свет в удвоении,

проницая друг друга, не меняя, впрочем, пейзаж,

место действия речи, разъятой на хор, имена

и мерцание их чешуи.

Это тоже нечто вроде попытки свой опыт прожечь

в то, что вне очертаний, примет, чтобы понять

или прянуть хотя бы в сквозняк направления...

«Сюжет» тут такой же — замедление, мы на пороге явления черт, но внезапное «ускорение вестников» (эйдол, симулякров?) разрушает читаемость образов, речь распадается на хор и имена. Мерцание чешуи — частый у АТД образ распадающегося на фрагменты зеркала, в котором могло бы возникнуть «лицо». И в конце Драгомощенко дает прекрасную формулировку прожигания опыта в сквозняк, в поток частиц, в вихрь, в котором образ проникает в тело и превращает его буквально в часть вещей и мира. Фотография и организованная речь, то есть формы символической репрезентации, ставят стену между нами и опытом мира как он есть. АТД замечает: «...дело обстояло в “медлительности” зрения, в заданности телесного несовершенства, предназначение которого и состояло в том, чтобы не пропускать опыт далее положенного ему предела». Поэзия, в конечном счете, призвана быть таким потоком, такой трансформацией речи в вихрь частиц, прожигающих опыт восприятия и перцепции. Финальным продуктом такого перехода от замедления к ускорению оказывается «восхождение пыли» (атомов). В «Элегии на восхождение пыли» АТД пишет:

Сны языка огромны.

И пыль, по ним скитаясь вне имен,

восходит медленно простым развоплощеньем.

Пыль — это развоплощение образов, а фотография — их воплощение. В той же «Элегии» Драгомощенко прямо говорит о том, что распад зеркала на молекулярную чешую создает смысл, лежащий по ту сторону мысли. И в этом, конечно, призвание поэзии:

...могучей статью раскаленной пыли,

с блистающей, язвящей чешуей

в зеркальных брызгах воскресенья

(признанье следует: элегии... закон...)

или со смыслом, пренебрегшим мыслью.

Распыление текста, превращение перцептивного образа в образ-материю, если использовать выражение Бергсона, является существенным шагом, выводящим Драгомощенко на рамки поэтики тавтологии. Я писал о тавтологии как способе преодоления дискурсивной логики и истинности пропозиций. Эпикур скандализировал древнегреческую философию утверждением, что истинны не пропозиции, а сами восприятия. Но истинны они лишь в той мере, в какой не трансформированы в копии и репрезентации. У Драгомощенко разрушение пропозиций проходит через стадию тавтологий, удвоения. У него постоянно возникает образ сдвоенности лица в зеркале, тела и тени и т.д. Удвоение в принципе может пониматься как утверждение идентичности, равенства себя себе самому. Фотография традиционно выполняет такую функцию. Не случайно всевозможные удостоверения личности нуждаются в фотографиях, дублирующих их владельца.

Удвоение, лежащее в основе репрезентативности, знаковости, — это явление зеркального проявления фигур и контуров. Но в раздвоении, которое производят идентичность и тавтология, уже спрятано зерно распыления Я, исчезновения отражающего и воспринимающего сознания. Раздвоение не только порождает картинки, но и обнаруживает пустоту между ними. Вот как описывает Драгомощенко в «Фосфоре» существо поэзии (это одна из центральных деклараций его поэтики): «Постольку, поскольку поэзия состоит не из слов, в ней нет слов, ее дискурс сравним разве что со сквозняком, со сквозным пролетом каждого слова сквозь каждое. Высказывание (то есть то, что улавливается и оседает в структурах знания и что в итоге дает возможность о ней говорить даже сейчас) образует лишь карту направлений, подобно “образу”, медленно выгорающему на сетчатке логики. И который воображение в силу своей той или иной предрасположенности успевает наделить значимостью. Перфорация памяти. Но что несущественно для сознания, подобно росе, выступающего на коре вещей и испаряющегося вместе с вещами. Скорость чего сравнима только со смехом и что не означает вовсе каких-то конвульсий, мышечных спазм и характерного звука. Смех равен ребенку, вглядывающемуся в огонь и смутно осознающему: а) что огонь не отбрасывает тени; б) что отвернись он в сторону, и смутное, как гул, беспокойство вновь исполнит его, поскольку вместе с пламенем он утрачивает (и все чаще и чаще) в себе его сквозящую пустоту, возвращаясь в “рай детства”, в преддверие зеркала, к языку, “состоящему из слов”, к себе, лелеющему странствие самоубийство, обреченному глядеть из себя — Паноптикон мяса, костей, сухожилий, связанных в узел “восприятия”, — на коже которого и в мозгу постепенно проявляется мушиный рой “я” этих безродных Эриний, чьи иглы день за днем будут пришивать его рассудок к слову-вещи-форме-смыслу, превращая неуклонно его в размалеванное яйцо куклы, хранящей в себе нескончаемое число таких же, со всей безупречностью повторяющих друг друга...»

Поэтическое высказывание существует в режиме высокой скорости, «сквозного полета». От него лишь оседает след, который имеет только косвенное отношение к соотношению интенсивностей и направлений, его характеризующему. След этот, как точно выражается АТД, подобен «“образу”, медленно выгорающему на сетчатке логики». Логика и зрение тут совпадают, фотоотпечаток становится именуемым и в силу этого дискурсивным. Воображение — способность предвидеть будущее, то есть существовать в причинно-следственной логике, наделяет эти замедленные («медленно выгорающие») образы значением. «Смысл», недоступный логике и невидимый для сетчатки, — это «роса», исчезающая вместе с контурами и образами вещей, тогда, когда медлительность выгорания сменяется стремительностью и скоростью. Скорость этого нерепрезентируемого вихря, «сквозного потока» «сравнима только со смехом», пишет АТД.

Скорость смеха — довольно нетривиальное понятие, но менее загадочное, чем может показаться. Прежде всего смех — это разрушение лица как экспрессивного аппарата, выражающего состояние эго, это разрушитель значения. А потому он с большой легкостью переходит в слезы. Эрнст Крис писал о смехе как о механизме регрессии: «Смех начинается со рта, постепенно распространяется на все лицо и в конце концов на все тело, то есть патогномический акт возвращается к моторному. Здесь мы имеем дело с регрессом, с усечением или с отказом от функций, которые характеризуют эго». Можно сказать, что смех разрушает целостный гештальт, перцептивный образ, разбивая его целостность. Одновременно он уничтожает сопровождающее перцепцию сознание (функция эго, данная в экспрессии). Не случайно Драгомощенко пишет: «Желтая по краям фотография. Капли смеха на очках, на ветровом стекле. Система, понуждающая систематическое устранение — мысль». Смех разрушает, «разбрызгивает» течение времени и мысли — отсюда «капли смеха». Он разрушителен по отношению к фотографии как к эквиваленту перцепции.

Хельмут Плесснер подчеркивал взрывной, неожиданный характер смеха и его неконтролируемость, выход за рамки сознания. Начинаясь в области экспрессивного, смех в силу своей скорости выходит за экспрессивное: «Смех и плач предлагают иной взгляд на отношения человека с телом. Их форма высказывания, экспрессивная или нет, имеющая или не имеющая смысла, не предлагает символической формы. <...> Он [человек] отвечает на что-то, смеясь или плача, но не экспрессивной формой, которая может быть с основанием сравнена со словесным высказыванием, жестом, действием». Смех, начинаясь как экспрессия, фрагментирует образ и выходит за рамки символического. Здесь происходит именно разрушение лица как эквивалента словесного высказывания. Тут имеет место дисперсия значения, его распыление.

Драгомощенко подчеркивает регрессивный характер поэтического процесса — «смех равен ребенку». Это «рай детства», «преддверие зеркала». Этот регресс ведет сначала внутрь тела, в котором единство Я, единство наблюдателя — «Паноптикон мяса, костей, сухожилий, связанных в узел “восприятия”» — постепенно распадается на множество безродных точек Я: «мушиный рой “я” этих безродных Эриний». Значение подвергается атомизации, Я распадается, но на самом дне этого распада мерцает призрак тавтологии, копии, удвоения: «хранящей в себе нескончаемое число таких же, со всей безупречностью повторяющих друг друга...» Очень существенным тут мне кажется сам выход за идею экспрессивности поэзии, связанной с распылением Я. Поэзия призвана покончить с экспрессивным.

Очень близкое понимание смеха предложил в свое время Жорж Батай, но сопроводил его более глубоким философским комментарием: «Короче, мы смеемся чрезвычайно резко, мгновенно переходя от мира, в котором все твердо определено, где все дано как нечто стабильное внутри стабильного порядка, в мир, который ошеломляет нашу уверенность, где мы видим, что наша уверенность обманчива. Где все ранее казалось уже наличествующим, но где вдруг возникает непредвиденное, нечто непредсказуемое и обескураживающее, говорящее о высшей истине: поверхность видимостей скрывает абсолютное отсутствие соответствия нашим ожиданиям. Мы ощущаем, что в конце концов, несмотря на все наши знания, мир полностью лежит вне их пределов...»

В сущности, речь идет о мгновенном обнаружении сокрытого мира хаотической реальности за видимостью перцептивных образов. Это откровение напоминает обнаружение сокрытой истины у Хайдеггера, алетейи. Поэзия у АТД, однако, функционирует не в режиме тавтологий, гельдерлиновских призывов к самораскрытию языка. Поэзия — это система, которая собирает образ в некую линзу, зеркало, отпечаток, а потом его распыляет в скоростях, ведущих к чистой дисперсии глубоко экзистенциального переживания.

Отсюда парадоксальность вспышки у Драгомощенко. Я уже говорил об устойчивой ассоциации вспышки с моментом фотографирования, вспышкой магния. Но вспышка лезвия гильотины, о которой упоминает АТД, не просто останавливает момент, жизнь, соединяет вечность со смертью, но и уничтожает лицо того, кто попадает на сетчатку или фотоэмульсию. Отсюда характерный для АТД образ медленной вспышки, в которой как бы взаимодействуют два порядка скоростей. В «Китайском солнце» Драгомощенко пишет о «проницающих друг друга временах»: явленные «в неуклонном стирании одного другим, волна за волной они несли тебя, одновременно наполняя, протекая, мнится, через заведомо установленную с каким-то умыслом проницаемость тела, памяти, воображения, страсти, молниеносно слагаясь в податливую последовательность мысли, праздную и ничем ничему не обязанную, ничем не обусловленную; <...> и облекали, совлекая одновременно, нескончаемую разрозненность того, что именуется “тобой” в меру целесообразности либо, если угодно, бессмысленности и что опять же являло себя в кратчайшем ощущении медленной, невыразимо медленной вспышки, в чьем неукоснительно разветвляющемся свечении всегда начиналось блаженное расслоение простой длительности...» Тут хорошо видно, как образ «ты» складывается и распадается в едином и разнонаправленном движении, «облекая и совлекая одновременно нескончаемую разрозненность». И этот процесс соединения медленного и быстрого времени, ведущий к расслоению длительности, дается в парадоксальном образе «кратчайшего ощущения медленной, невыразимо медленной вспышки». Воображаемая фотография «ты» тут складывается и распадается одновременно. Драгомощенко так описывает движение поэтического текста: «В нарочито медлительном продвижении, слово за словом вести к концу предложения, к краху, к великолепной кратчайшей вспышке, настолько неосязаемой, что останавливается в странном веселье сердце и нелегко даже уму подыскать ей соответствие в каком-то возможном повторении, ни единому из них (вплоть до воображения) не успеть запечатлеть молниеносное распыление, когда на месте ожидаемого возникновения ничего не оказывается и повисает нечто наподобие умозрительной пыли...» Медлительное продвижение к распыляющей складывающийся образ кратчайшей вспышке. И это именно тот процесс, который, по мнению Драгомощенко, и называется поэзией.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20228933 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228388 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20228644 Академическая музыка

Академическая музыка