Современная музыка

Современная музыкаZventa Sventana. «На горе мак»

Певица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома

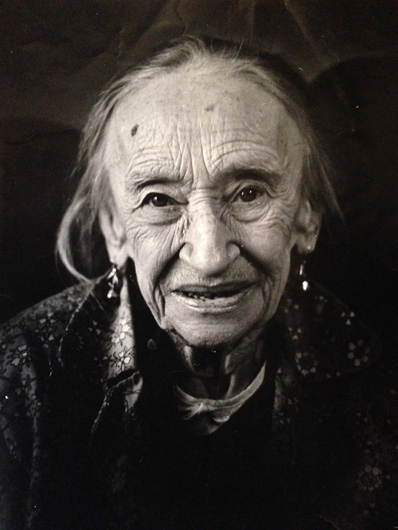

2 апреля 2021478 Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 1923 г.© rossfilm.ru

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 1923 г.© rossfilm.ruВ екатеринбургском издательстве «Гонзо» вышло двухтомное Собрание сочинений Надежды Яковлевны Мандельштам, подготовленное при участии Мандельштамовского общества. Выход этого издания мы считаем большим событием и предполагаем посвятить ему отдельный материал в ближайшем будущем. Пока же предлагаем вниманию читателей очерк Павла Нерлера, одного из составителей екатеринбургского двухтомника, о жизни Н.Я. — от ареста О.Э. Мандельштама до его гибели.

С первой же киевской встречи в девятнадцатом году 1 мая стало для Осипа Мандельштама и Надежды Хазиной сакральной датой. Они вспоминали ее и в тридцать восьмом, в 19-ю годовщину киевской «помолвки», в снежной западне Саматихи. «Ночью в часы любви я ловила себя на мысли — а вдруг сейчас войдут и прервут? Так и случилось первого мая 1938 года, оставив после себя своеобразный след — смесь двух воспоминаний».

Под самое утро 2 мая постучали энкавэдэшники и разлучили их уже навсегда. «Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься». Так торопили и так спешили, что увезли Осипа Эмильевича даже без пиджака!

Сопровождать мужа хотя бы до Москвы жене на этот раз не разрешили: срок действия сталинского «чуда» 1934 года уже истек.

Только 6 или 7 мая Надежда Яковлевна сумела выбраться из Саматихи. И, по-видимому, сразу же после этого выехала в Калинин, где начиная с 17 ноября 1937-го по 10 марта 1938 года в пятистенной избе на 3-й Никитинской ул., 43, в доме рабочего-металлурга Павла Федоровича Травникова и его жены Татьяны Васильевны, они с Осипом снимали комнату.

В Калинине она забрала корзинку с рукописями: примерно половина архива Мандельштама, вторая половина была в Ленинграде у С.Б. Рудакова. Н.Я. понимала, что такой же «налет» неизбежно предпримут и органы, но сумела опередить и без того перегруженный аппарат НКВД. Два сотрудника областного управления НКВД — Недобожин-Жаров и Пук — также побывали у Травниковых, но только 28 мая 1938 года и без особого результата.

Из Калинина — через Москву и Саматиху — начинался уже крестный путь Осипа Мандельштама навстречу гибели у Тихого океана.

Ее собственный «крутой маршрут» после ареста и смерти мужа прошел через несколько промежуточных станций: Струнино — Шортанды — снова Калинин — Муйнак — Ташкент — Ульяновск — Чита — Чебоксары — Таруса — Псков.

Первые две из них, переложенные Москвой и Ленинградом, вобрали в себя те самые восемь месяцев 1938 года, что отделяли арест Мандельштама от его смерти.

Всмотримся попристальнее в эти восемь месяцев [1].

Все это время Н.Я. прожила на положении «стопятницы» [2].

Самой первой и долгой станцией оказалось Струнино.

Кто-то посоветовал ей попытать счастья и устроиться по Ярославской дороге — той самой, по которой ежедневно шли на восток эшелоны с осужденными: тайная надежда встретиться с мужем хотя бы взглядами через зарешеченное окно тоже присутствовала в этом выборе.

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 20-ые годы

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 20-ые годыОна начала с Ростова Великого: «…в первый же день я встретила там Эфроса [3]. Он побледнел, узнав про арест О. М., — ему только что пришлось отсидеть много месяцев во внутренней тюрьме. Он был едва ли не единственным человеком, который отделался при Ежове простой высылкой. О. М., услыхав за несколько недель до своего ареста, что Эфрос вышел и поселился в Ростове, ахнул и сказал: “Это Эфрос великий, а не Ростов...” И я поверила мудрости великого Эфроса, когда он посоветовал мне не селиться в Ростове: “Уезжайте, нас здесь слишком много...”».

Но неудача обернулась удачей: «В поезде, на обратном пути, я разговорилась с пожилой женщиной: ищу, мол, комнату, в Ростове не нашла... Она посоветовала выйти в Струнине и дала адрес хороших людей: сам не пьет и матом не ругается... И тут же прибавила: “А у нее мать сидела — она тебя пожалеет...” Поезда были добрее людей Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и кожух я успела продать. <…> …Я сошла в Струнине и отправилась к хорошим людям. С ними у меня быстро наладились дружеские отношения, и я рассказала им, почему мне понадобилась “дача” в стоверстной зоне. Впрочем, это они и так поняли. А снимала я у них крылечко, через которое никто не ходил. Когда начались холода, они силком перетащили меня в свою комнату, загородив мне угол шкафами и простынями: “Чтобы вроде своей комнатки было, а то в общей ты не привыкла...”».

Когда-то Иван Грозный охотился в этих диких местах и «приструнивал» из мушкета дикого зверя. Но и в 1938 году Струнино Владимирской области — маленький рабочий поселок, ставший в том же году даже городом, на самом деле решительно ничем не отличался от деревни. Особенно летом — когда у хозяев и корова на выпасе, и огород, а в речке Пичкуре — рыба, которую можно ловить хоть корзиной, а в лесу — малина, которую можно набирать «профессионально» — двух-трехлитровыми банками.

Впрочем, шальная рыба и сезонная ягода — не лучшая основа рациона. «Хозяева заметили, что мне нечего есть, и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку там называли “сталинским салом”. Хозяйка наливала мне парного молока и говорила: “Ешь, не то совсем ослабеешь”. <…> А я носила им из лесу малину и другие ягоды».

Хоть и нельзя было Н.Я. находиться в Ленинграде (не только в Москве!), но пришлось. Почти весь июнь она провела у постели умирающей от рака старшей сестры Ани, а когда она умерла, проводила ее — втроем: с братом Женей и Анной Ахматовой — в последний путь. Простилась и с «дедом» — Эмилем Вениаминовичем: тот радовался снохе и плакал, но возмущался старшим и непочтительным сыном, не могущим приехать к нему, умирающему! Умер дед очень скоро, 11 июля, — в больничной грязи, в отчаянном одиночестве и обиде, и тоже от рака.

Отчаяние было знакомо и самой Н.Я.: «Мне кажется, что я не успела сказать Осе, как я его люблю…» [4]. Иногда оно сменялось всплесками надежды («Может быть, еще когда-нибудь увижу и расскажу Осе, как я его ждала… Может, мы еще посидим втроем за столом» [5]), но отчаяние было сильнее и явно брало верх: «Что Осю я не увижу никогда — я знаю, но понять этого не могу» [6].

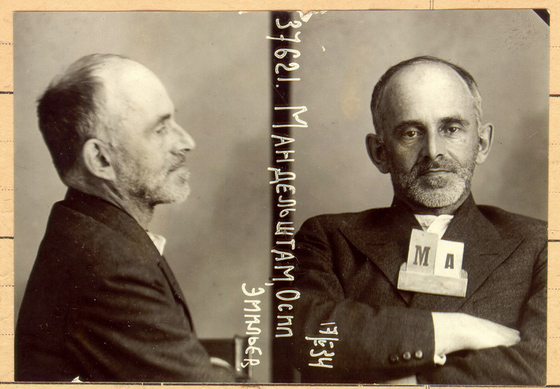

Осип Мандельштам, 1934 год

Осип Мандельштам, 1934 год«Оси нет в Москве. Не знаю, услышу ли я еще что-нибудь о нем. Вряд ли… Для Оси прошу только быстрой и хоть легкой смерти» [7]. Эта цитата — из письма от 10 сентября, а седьмого (или восьмого?) сентября простучал по струнинским стыкам и мандельштамовский эшелон. Но никто — ни он в вагоне, ни она снаружи — ничего не заметил.

В середине сентября ссыльный Борис Кузин — самый близкий друг и собеседник четы Мандельштамов — пригласил Н.Я. к себе (именно пригласил, а не позвал). К себе — это в прижелезнодорожный поселок Шортанды близ казахского Акмолинска [8], куда он и сам попал лишь в середине 1937 года на правах ссыльного и в качестве сотрудника сельскохозяйственной опытной станции. Шортанды, однако, не был альтернативой Струнину уже потому, что слишком уж далеко от справочной НКВД на Кузнецком мосту, 22.

А Н.Я., наезжая в Москву пару раз в месяц и всякий раз не более чем на пару дней (дольше было бы уже рискованно), первым делом шла в эту справочную. Из полученных там ответов она знала и о переводе Мандельштама из Лубянки в Бутырку («Ося переменил квартиру» [9]), и об отправке его эшелона («Оси нет в Москве»). Возможно, что однажды ей удалось раздобыть и адрес пересыльного лагеря, мимо которого Мандельштам не проехал бы, и тогда она отправила ему в лагерь письмо [10].

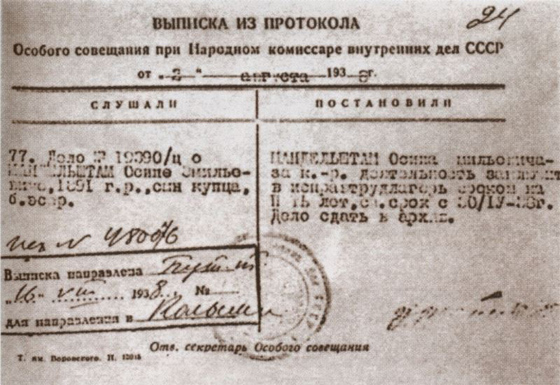

Следственное дело О. Мандельштама. Выписка из протокола. 1938 год© svoboda.org

Следственное дело О. Мандельштама. Выписка из протокола. 1938 год© svoboda.orgВ Москве Н.Я. приходилось многое сносить, но едва ли не самым тяжелым для нее было насильственное «общение» с близкими, особенно с братом и невесткой. «Мне гораздо легче одной, — писала она Кузину. — Одна я как будто с Осей. Не так остра разлука. <…> Любой разговор в Москве “вообще” или “об искусстве” (чего не переношу до слез) ощущается как измена» [11].

Но Москва была и оставалась необходимостью. В каждый приезд Н.Я. понемногу редела мандельштамовская библиотека, чем, собственно, и оплачивалось струнинское жилье. Когда раритеты кончились и жить окончательно стало не на что — пришло понимание того, что нужно искать и находить иные, более надежные способы пропитания и существования.

Иными словами — подумать о работе и зарплате. «Хозяин мой был текстильщиком, хозяйка — дочь ткачихи и красильщика тканей. Они очень огорчались, что я тоже впрягусь в эту лямку, но выхода не было, и когда на воротах появилось объявление о наборе, я нанялась в прядильное отделение. Работала я на банкоброшальных машинах, которые выделывают “ленту” из “сукна”. По ночам я, бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. <…> Восемь ночных часов отдавались не только ленте и сукну, но и стихам».

«Оси нет в Москве. Не знаю, услышу ли я еще что-нибудь о нем. Вряд ли… Для Оси прошу только быстрой и хоть легкой смерти».

С 30 сентября по 11 ноября 1938 года она проработала тазовщицей [12] прядильного комбината «5-й Октябрь» в городе Струнине Владимирской области. Знай себе подставляй жестяные «тазы» под размолотую белоснежную вату-сукно, лентой вылезающую из банкоброшальных машин. Оплата повременная — 4 р. 25 коп. в день [13], месячный заработок — между 115 и 200 рублями.

Струнино стало для Н.Я. опытом погружения в рабочую среду и самой настоящей солидарности трудящихся: «Относились ко мне хорошо, особенно пожилые мужчины. Иногда кто-нибудь заходил ко мне в цех и протягивал яблоко или кусок пирога: “Ешь, жена вчера спекла”. В столовой во время перерыва они придерживали для меня место и учили: “Бери хлёбово. Без хлёбова не наешься”. На каждом шагу я замечала дружеское участие — не ко мне, а к “стопятнице”...»

Работа многое изменила в образе жизни Н.Я. 10 октября она признавалась Кузину: «…Я живу неподвижно. До сих пор жила своей бедой — мыслями об Осе. Сейчас меня разлучила работа с моим горем — единственным моим достоянием».

По контрасту с конкретными московскими родственниками далекий и все же немного абстрактный Кузин становился все ближе и все насущнее.

Борис Кузин, cередина 1920-х годов© ru.wikipedia.org

Борис Кузин, cередина 1920-х годов© ru.wikipedia.org«Милый Борис! <…> Я знаю, что вы единственный человек, который разделяет мое горе. Спасибо вам, друг мой, за это» [14]. Или: «После Оси вы мне самый близкий человек на свете» [15].

Упомянутая уже тема личной встречи — в Струнине ли, в Шортанды ли — поселилась в переписке с сентября. 20 сентября: «Что касается до моего приезда — я, конечно, приеду. Но когда? Сейчас я буду ждать письма [16]. Думаю, что не дождусь. Через сколько времени я поверю в то, что его не будет? Просто не представляю...» [17] А вот из письма от 14 октября: «Я к Вам обязательно приеду. <…> По всей вероятности, это будет в апреле. <…> Я боюсь, что мы никогда не увидимся. И я боюсь встречи. Ведь мы оба, наверное, стали другими за эти годы. Мы не узнаем друг друга» [18].

22 октября она написала свое последнее письмо мужу [19]. Но — отчаявшись — не отправила его.

Настроением и стилистикой письмо это — словно бы часть ее переписки с Кузиным, переписки, некогда столь привычной и столь дорогой всем трем корреспондентам.

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

<…> Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь...

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова, и всё безумие, с которым мы прожигали наши дни, — какое это было счастье — и как мы всегда знали, что именно это счастье!

<…> Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.

Это я — Надя. Где ты? Прощай. Надя»

На ноябрьские праздники Н.Я. ездила в Москву. Вернулась в Струнино, по-видимому, только в четверг, 9 ноября [20], ибо занаряжена была в ночную смену.

В ту же ночь, а может быть, и в пятницу (впрочем, не исключена и суббота) в цех вошли «…двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу — отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании — лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться, потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.

В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. <…> Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская меня, спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку...»

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 30-ые годы© atheatre.ru

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 30-ые годы© atheatre.ruСудя по тому, что в Принстонском архиве сохранилась струнинская трудовая книжка Н.Я., именно так Н.Я. и поступила — пришла в понедельник в отдел кадров, уволилась и уехала. Но сама Н.Я. дорисовывает иную картину:

«К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали — к ним прибежал кто-то с фабрики рассказать, что меня потащили “в кадры”. Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: “Выпьем, а потом рассудим, что делать”.

Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали приходить рабочие. Они говорили: “Уезжай” — и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяин с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после “проводов”, которые мне устроили, мне, конечно бы, не уцелеть...»

Э. Штатланд, посвятивший всевозможным «разоблачениям» Н.Я. специальный блог, не поверил в этот рассказ, усомнившись в реальности такой демонстрации солидарности со стороны текстильщиков в адрес незнакомой им интеллигентной тазовщицы. Сомневаюсь в его достоверности и я.

Но не соглашусь с тем, что такая «новелла» — чуть ли не операция прикрытия якобы для оправдания побега именно в Шортанды, о котором Н.Я. в своих книгах даже не упоминает.

Несомненно одно: в Струнине Н.Я. укрывалась и укрылась от калининских «голубчиков» (так называет она гэбэшников за их голубые околыши и фуражки). После того как фабричный отдел кадров заинтересовался ею (так ли театрально, как с парой чистеньких молодчиков, отключающих ночью машины ради прогулки с Н.Я. по цехам, или как-то менее театрально), оставаться здесь стало небезопасно. Нужно было еще раз перепрятаться, чтобы укрыться от голубчиков уже струнинско-владимирских.

Но где? Москва и Питер отпадают. Оставалось всего два места на земле, где ее, беженку, не попросили бы назавтра же вон, как это сделала семья брата арестованного Бена Лившица с его женой и сыном. Эти два места — Воронеж с «ясной Наташей» и Шортанды — с человеком, некогда разбудившим Мандельштама своей дружбой.

От Наташи уже давно не было писем, но даже если бы и были, Н.Я. все равно предпочла бы Шортанды, куда уже мысленно собиралась — правда, не раньше апреля [21].

Во «Второй книге» она пишет о Струнине и обо всей ситуации так: «Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой, бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах».

О том, куда она ускользнула, Н.Я. сочла за благо не написать.

Знали об этом только брат с невесткой, Осин брат Шура с женой и Шкловские (путь в Шортанды пролегал через Москву, разумеется). Даже подружке Эмме, щадя ее «стародевичье воображение», Н.Я. предусмотрительно ничего не сказала. Сказала уже потом, но не уточняла, когда это было [22]. А та сама не догадалась, иначе бы вся зашлась в «комментариях» и «интерпретациях» Надиного «адюльтера»!

В Шортанды Н.Я. пробыла месяц или больше, вернувшись в Москву только накануне самого Нового года.

В ее отсутствие произошло то, из-за чего она так не хотела уезжать. Из-под Владивостока пришло Осино письмо — самая настоящая, без натяжек, весточка с того света. Вообще-то допускались отправка и получение до двух писем в месяц. Но других писем Мандельштам, кажется, и не писал [23].

Написанное примерно 7 ноября [24], переваренное цензурой и отправленное из лагеря 30 ноября, оно достигло Москвы, судя по штемпелю, 13 декабря.

Значит, к адресату было доставлено 14 декабря.

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в “отсев”, и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом» [25].

Прочтя и перечтя письмо, Шура бросился со Старосадского на Страстной, к Евгению Яковлевичу. Он-то и отправил Осе 15 декабря денежный перевод и «глупую», по словам Н.Я., радиограмму: мол, не волнуйся, Надя под Москвой. Тогда же телеграмма ушла и в Шортанды, где подействовала скорее расслабляюще: Ося жив!

Надя, однако, не бросилась сломя голову в Москву, а приехала только под Новый год — не позднее 28 или 29 декабря. Встречать 1939-й Надя пошла не к своему брату, где невестка собирала художнический бомонд, а к Осиному: даже неутихающий семейный скандал между Шурой и Лелей казался ей против «бомонда» музыкой.

…Посылку во Владивосток с теплыми вещами и салом Женя без Нади отправлять не стал. Это сделала уже она сама — 2 января 1939 года: а между тем самого Оси уже шесть дней как не было в живых!..

Весь январь и первую половину февраля 1939 года Н.Я. провела в Москве без прописки, что было опасно: нарушения паспортного режима было достаточно и для «своего» срока.

Через Виктора Шкловского и каких-то журналистов из «Правды» до нее дошел разговор, якобы имевший место в начале нового года в ЦК. Аппаратчики качали головой и говорили, что у Мандельштама, оказывается, и не было никакого дела и это все ежовские штучки и ежовые рукавички, намекая на перегибы снятого в декабре наркомвнудела. Новелла фантастическая, но Н.Я., поверив, сделала и другой вывод: так говорят только о покойниках.

Между тем земля стала полниться слухами о чуть ли не остановке Большого террора и либерализме нового наркома в пенсне. И 19 января 1939 года Н.Я. написала Берии дерзкое заявление с наглым требованием — или освободить мужа, или привлечь к ответственности и ее как постоянную свидетельницу и участницу его жизни и работы.

Но до 30 января она еще не знала наверняка, что освобождать было уже поздно и некого.

В этот день [26] принесли повестку из почтового отделения у Никитских Ворот, откуда Женя отправлял во Владивосток почтовый перевод, а Н.Я. — посылку. Возвращая посылку, почтовая барышня пояснила: «За смертью адресата» [27].

С этого мига и началась ее, Надежды Яковлевны Мандельштам, новая — вдовья — жизнь.

О том, кáк именно она началась, рассказано в одном из ее последних писем Харджиеву:

«В день, когда я получила обратно посылку “за смертью адресата”, я зашла сначала к своему брату Жене и тыкалась, как слепая, по светлому коридору, не находя двери. Узнав о посылке, они мне сказали, что у Лены сейчас будут люди по делу (режиссеры!), и я ушла (попросту выгнали). Во всей Москве, а может, во всем мире было только одно место, куда меня пустили. Это была ваша деревянная комната, ваше логово, ваш мрачный уют. Я лежала полумертвая на вашем пружинистом ложе, а вы стояли рядом — толстый, черный, добрый — и говорили: Надя, ешьте, это сосиска... Неужели вы хотите, чтобы я забыла эту сосиску? Эта сосиска, а не что иное, дала мне возможность жить и делать свое дело. Эта сосиска была для меня высшей человеческой ценностью, последней человеческой честью в этом мире…» [28]

Придя в харджиевской комнате в себя, Н.Я. сделала последнее и, наверное, единственное, что не могла не сделать в этот день, — написала в Шортанды:

«Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только — наверное придется уехать из Москвы. Завтра решится. Куда — не знаю. Завтра Женя напишет.

Надя.

Я не пишу — мне трудно» [29].

Назавтра Н.Я. попробовала прописаться на месяц в своей же квартире — у матери, на правах ее гостя. Но бдительный Костырев парировал такую угрозу: дочку-нелегалку вызвали в милицию и предложили собраться и уехать.

Между тем через положенное время пришел ответ из Шортанды [30]:

«Милая Надежда Яковлевна!

Нынче получил ужасную весть от Вас. Мне тяжело невыносимо. Только нынче, может быть, я понял, как мне был лично дорог бедный Осип. Здесь я даже не могу никому рассказать об этом горе, и оно меня разрывает. И для Вас, и для меня было бы лучше, если бы мы узнали это, когда Вы были у меня. Если бы можно было отслужить по нем панихиду. До чего все это страшно. Но ведь ждать можно было только этого. И как хотелось надеяться на хороший конец. Вы знаете, что я стоек в несчастьях. Но нынче, быть может, в первый раз я с сомнением посмотрел на все свои надежды.

И все-таки, я прошу Вас — держитесь. Не делайте никаких глупостей. Помните, что я Вам говорил. Мы не имеем права судить сами, нужна ли наша жизнь зачем-нибудь. Наш долг стоять, пока нас не прихлопнет судьба. Берегите себя. Если моя дружба над Вами не имеет силы, то этого требует память об О. Я говорю это Вам с совершенным убеждением. Я не всегда верю своему уму. Но совесть у меня крепкая. Она меня не может обмануть. То, что я Вам говорю, — только от совести.

В феврале, вероятно, моя комната будет занята. Перебейтесь чем-нибудь месяц. Потом приезжайте ко мне. Хотите — останьтесь у меня совсем. Хотите — поживите в гостях. Считайте вместе со мной, что О. был мой второй несчастный брат. О. знал мою верность. Мне кажется, и он понимал, что мы с ним встретились не совсем случайно. Он был бы рад, если бы мог знать, что Вы поселились у меня. И Вам не будет трудно жить у его и Вашего друга.

Целую Вас, бедная Наденька.

Ваш Борис К.».

Это было именно дружеское письмо и братское приглашение от человека, их искренне любившего — и мертвого О., и его бедную Н., человека, готового поделиться с ней последним и сделать все для того, чтобы смягчить уже полученный удар. Но это не было предложением руки и сердца (последнее у Бориса Сергеевича было уже занято). Бедная же Надежда Яковлевна, понемногу приходящая в себя, кажется, не уловила или проигнорировала этот нюанс. Она явно воспрянула духом и стала благодарно собираться в Шортанды — полагая, что про «погостить» или «насовсем» она решит (или они решат) на месте. В этот-то «нюанс» она и врезалась в конце апреля — фронтально, лоб в лоб — и рассвирепела. Но их дружба-любовь была из прочных материалов, она разбилась не насмерть, а так, чтобы воскреснуть и уже в мае встать на костыли, а потом, когда затянулись раны, растянуться еще на десятилетие, оставив по себе пронзительную эпистолярную память.

«Я не хочу, чтобы после моей смерти гадали, были вы моим любовником или нет».

О первой, она же последняя, поездке Н.Я. в Шортанды и даже о том, что Н.Я. была влюблена в Кузина, я слышал задолго до выхода книги Б.С. Кузина и Н.Я. Мандельштам [31]. «Тому не быть, трагедий не вернуть!..» — эта замечательная книга, вышедшая в 1999 году, обнажила искрящий на стыках нерв этого сюжета и словно возвращала нас в поле античной трагедии и шекспировского накала страстей.

«Я не хочу, чтобы после моей смерти гадали, были вы моим любовником или нет» [32], — писала Н.Я. Кузину в мае 1939 года и требовала вернуть ей свои письма для уничтожения (и ее можно понять). И если бы Кузин тогда поддался ее напору [33], или если бы их уничтожила Ариадна Валерьевна Апостолова — вдова Кузина (которую тоже можно было бы понять), или если бы издатель и составитель книги 1999 года не отважились публиковать их так, как они были написаны, то сведения о поездке, рано или поздно просочившись, оставили бы по себе какое-то обывательское послевкусие, как от какой-то низменной (да еще, мол, в такой момент!) измены.

Со временем восторжествовала бы бытовая — плоская и опущенная — версия событий, на которую столь падка так называемая женская проницательность. И достался бы этот трагический дуэт рукам, либо трясущимся от ненависти и морализаторства [34], либо лоснящимся от ханжества и пошлости — с «вердиктами» наподобие этого: «…Известно, что Надежда Яковлевна пыталась устроить свою личную жизнь еще в то время, когда муж находился в заключении…» [35]

Н. Я. Мандельштам. Конец 1970-х© из архива Веры Лашковой

Н. Я. Мандельштам. Конец 1970-х© из архива Веры ЛашковойВольнó же святошам, читая чужие — уж не для их-то глаз точно — письма, морщить лобики и корить Н.Я. за разные нестыковки и за то, что в кратком общении и откровенном, искреннем обмене мыслями и чувствами с близким по духу человеком она черпала силы и находила как утешение, так и отчаяние.

Письма Надежды Мандельштам к Борису Кузину — это пространство трагедии, стихия, но еще и непреднамеренная и остросюжетная проза!

Проза не меньшая, чем воспоминания, а по мне — так и вовсе лучшая ее проза!

[1] Основными источниками нам послужат воспоминания Н.Я. и ее переписка с Б.С. Кузиным.

[2] «Стопятницы», «стоверстницы» — те, кому было запрещено проживать в Москве и ближе чем в 100 км от нее.

[3] Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) был арестован в конце августа 1937 г. и в начале 1938 г. выслан на трехлетний срок в Ростов Великий. Судя по воспоминаниям Н.Д. Эфрос, его вдовы, режим пребывания был достаточно мягким.

[4] Из письма Б.С. Кузину от 1 июля.

[5] Из письма Б.С. Кузину от 8 июля.

[6] Из письма Б.С. Кузину от 17 июля.

[7] Из письма Б.С. Кузину от 10 сентября 1938 г.

[8] Примерно в 60 км от Акмолинска (ныне Астаны). В годы освоения целины на базе этой опытной станции был развернут Казахский НИИ зернового хозяйства (ныне им. А.И. Бараева).

[9] Из письма Б.С. Кузину от 25 августа 1938 г.

[10] Получение из дома письма или телеграммы засвидетельствовал В.Л. Меркулов (РГАЛИ. Ф. 1893). Если так, то пришло оно после 7 ноября — «Дня письма», когда и сам О.Э. написал и отправил домой письмо (см. ниже). Получи он письмо от Нади раньше, наверняка бы упомянул в своем. Но, может быть, Меркулов видел в руках поэта телеграмму, отправленную Е.Я. Хазиным 15 декабря? Теоретически это было еще возможно — в случае, если телеграмму доставили быстро. В 11-м бараке, как и во всем лагере, был в это время карантин по сыпному тифу, и хотя Меркулов как лагерная обслуга и имел туда доступ, но сам О.Э. был уже крайне слаб (Нерлер П. Con amore. Этюды о Мандельштаме. М., 2014. С. 451—504).

[11] Из письма Б.С. Кузину от 25 августа 1938 г.

[12] А согласно трудовой — ученицей тазовщицы.

[13] Расчетная книжка № 585 (Архив Мандельштама. Princeton University, USA. Box 3. Folder 104. S. 1. Item. 594—595, 625 — далее АМ).

[14] Из письма Б.С. Кузину от 20 сентября 1938 г.

[15] Из письма Б.С. Кузину от 14 октября 1938 г. Эту фразу сам адресат подчеркнул.

[16] Не свидетельство ли это того, что Н.Я. сама написала письмо О.Э.?

[17] Из письма Б.С. Кузину от 20 сентября 1938 г.

[18] Мандельштамы переписывались с Кузиным, но не видели его с весны 1934 г., то есть более четырех лет (О.Э. был арестован в 1934-м, а Кузин — в 1935 г.).

[19] Оригинал письма сохранился в АМ. Но есть читатели, оспаривающие аутентичность письма, полагающие, что это не более чем позднейшая стилизация. И письма Н.Я. к Кузину, в их глазах, — лучшее доказательство их правоты (см.: Shtatland E. Последнее письмо или последний миф «Второй книги» // К 40-летию «Второй книги» Надежды Мандельштам: великая проза или антология лжи? [Блог] 2013. 29 декабря / В сети). В моих же глазах — наоборот: именно в контексте этой переписки письмо Н.Я. погибающему мужу приобретает свою подлинную и истинно трагическую высоту.

[20] В страшную дату Хрустальной ночи!

[21] См. в письме Кузину от 14 октября 1938 г.

[22] Ср. упоминание у Э.Г. Герштейн: «Надя ездила к нему в Казахстан, где он работал в совхозе, кажется, агрономом».

[23] Разве что товарищу Сталину, о чем О.М. говорил как-то своему солагернику Д. Маторину. Наверное, с напоминанием, что ему, Сталину, пора уже его, Мандельштама, выпускать — как это между ними уже давно заведено и принято. История, правда, умалчивает, где именно такие письма бросали в печку — во Владивостоке, Магадане или все же в Кремле.

[24] Нерлер П. Con amore. Этюды о Мандельштаме. М., 2014. С. 489—491.

[25] Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 тт. Т.4. М., 1997. С. 201. Оригинал письма ныне в Принстонском университете, вместе с основной частью АМ. Копия, сделанная, по-видимому, тогда же адресатом — Александром Эмильевичем, была отправлена Жене — младшему брату О.М., в архиве которого и сохранилась.

[26] Сама Н.Я. датировала это 5 февраля — днем публикации в газетах указа о награждении орденами и медалями писателей. Однако Кузину о смерти Мандельштама она написала еще 30 января, и тем же днем датировано письмо Э. Герштейн Ахматовой с той же новостью.

[27] По другой версии, это был денежный перевод — с такой же припиской.

[28] Письмо от 28 мая 1967 г.

[29] Возможно, в тот же день она написала и в Воронеж, Наташе Штемпель. А сообщить в Ленинград — Ахматовой и Рудакову — она попросила Эмму Герштейн. Та была в Ленинграде, вернулась через несколько дней и сразу же приехала в Марьину Рощу, к Харджиеву. Еще через несколько дней А.А. прочла: «У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надя овдовела» (письмо Э. Герштейн. Подружка Лена — это Елена Константиновна Гальперина-Осмеркина, девочка — ее дочь Лиля, родившаяся 30 января 1939 г.).

[30] AM. Box 3. Folder 103. Item 14. Одно из двух писем Б.С. Кузина к Н.Я., не уничтоженных ею.

[31] См.: Нерлер П. Con amore. Этюды о Мандельштаме. М., 2014. С. 734, 736. Об этом рассказывала мне и Э.С. Гурвич, вдова Шуры.

[32] Из письма Кузину от 8 июля 1939 г.

[33] Замечу, что и сама Н.Я., когда Евгений Эмильевич, младший брат О.Э., попросил ее отдать адресованные ему письма брата (однозначно компрометирующие его), не колеблясь, отказала ему.

[34] См. блог Эрнеста Штатланда «К 40-летию “Второй книги” Надежды Мандельштам: великая проза или антология лжи?» / В сети.

[35] Обоймина Е., Татькова О. Мой гений — мой ангел — мой друг: музы русских поэтов XIX — начала XX века. М.: ЭКСМО, 2005. С. 584.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Современная музыка

Современная музыкаПевица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома

2 апреля 2021478 Искусство

Искусство Современная музыка

Современная музыкаМифы крымских татар, фолковые напевы, семейные традиции и энергия рейва в песнях семейного дуэта

1 апреля 2021258 Искусство

ИскусствоВалерия Косякова рассуждает о том, «что делает художников-миллениалов такими уникальными, такими (не)похожими друг на друга»

1 апреля 2021225 Современная музыка

Современная музыкаКомпозитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне

31 марта 2021160 Современная музыка

Современная музыкаПетербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента

31 марта 2021205 Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о том, как дробилась медийная информация, и о том, как это в конечном итоге меняет саму структуру общества

31 марта 2021306 Кино

Кино Современная музыка

Современная музыка Искусство

ИскусствоКуратор ЦСИ «Сияние» о собрании Андрея Малахова, новой выставке и планах на будущее

30 марта 2021247 Современная музыка

Современная музыкаДима Пантюшин и Саша Липский рассказывают о своем «визуально-музыкальном» альбоме, на котором они переупаковали впечатления детства

29 марта 2021259 Кино

Кино