Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?

Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202329203

Нынешним летом Патриция Копачинская выступила на двух самых статусных европейских фестивалях. В Зальцбурге она сыграла Скрипичный концерт Берга вместе с пермским оркестром MusicAeterna и Теодором Курентзисом, получив бешеные аплодисменты и безоговорочное признание разборчивой публики. А на недавно закончившемся Люцернском фестивале она выступала в качестве artiste étoile — в официальном звании звезды.

Ее приглашение на столь значимую и ответственную позицию было обосновано в буклете так: «артистка следует своим особенным путем, радикально пересматривая саму идентичность классической музыки». Скрипачка была окружена такими вниманием, заботой и приязнью окружающих, что буквально купалась в них. Впрочем, Пат любить легко: у нее легкий характер, веселый нрав, милая улыбка, а некоторая дурашливость манер и непосредственность эмоциональных реакций еще больше располагают к ней. В небольшом промежутке между репетициями и концертами с Патрицией встретилась Гюляра Садых-заде.

— Как прошла репетиция концерта?

— Очень хорошо. Здесь такие чудесные молодые музыканты, они замечательно играют современную музыку: не формально, а всем сердцем. Я поражена. Я слышу, насколько они готовы к репетиции, как хорошо выучен текст. Взрослые оркестры так не готовятся к репетициям, как они!

— Это потому, что в молодежный оркестр академии каждый год проводят довольно строгий отбор. Они репетируют примерно месяц, кучу новой музыки играют, даже на гастроли ездят. Так что на фестивале работает полноценный, очень качественный оркестр современной музыки.

— Тут, в Люцерне, создана потрясающая платформа для исполнения современной музыки. Если бы это было 20 лет назад, когда я была студенткой, я бы сюда приехала поучиться. У них такие коучи! Из Klangforum Wien, Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain — они буквально с каждым музыкантом отдельно занимаются.

Вот мы сейчас репетировали Скрипичный концерт Лигети — одно из самых страшных сочинений для оркестра. Вернее, для ансамбля — там ведь не просто оркестр, а именно ансамбль инструментов. И каждый, играя этот концерт, доходит до границ своих возможностей — смотря где у кого проходят эти границы. И я была удивлена, потрясена и страшно благодарна — они играли превосходно, и с ними было очень легко. От этих ребят просто заряжаешься какой-то энергией.

Несмотря на то что папа был заслуженным артистом Молдавии, никто из моих родных не был коммунистом. Я очень горжусь этим.

— Вчера я наблюдала за тем, как вы перед репетицией сидели в гостиной отеля и что-то слушали, готовились… Вы что, учите нотный текст на слух? Кстати, у вас абсолютный слух?

— Вообще-то да, абсолютный. Но с тех пор, как я начала играть на барочной скрипке, он у меня немного «поехал»; на какую-то секунду я могу вдруг утратить точное ощущение звуковысотности.

— А это, кстати, проблема; в разных ансамблях в зависимости от того, музыку какого периода они играют, может сдвигаться строй. И что, вы перестраиваете свою барочную скрипку каждый раз?

— Если ансамбль это предусматривает — то да, заранее перестраиваю скрипку.

— Я почему спрашиваю? Вы играете много музыки, для исполнения которой нужна запредельная интонационная точность. Как можно сыграть концерт Лигети, не имея абсолютного слуха, я просто не представляю. И еще вы играете так, что у вас получается простая, понятная, почти простонародная музыка — вот как в Скрипичном концерте Бартока, к примеру. Фразы — с узнаваемой речевой интонацией. Далеко не все умеют так прояснять смысл играемой музыки и так выпукло его подавать.

— А я по-другому не умею. Если меня попросить сыграть нормально, по-консерваторски, я буду звучать ужасно банально, мне кажется.

— Вы учились в консерватории в Вене. Но детство ваше прошло в Молдавии?

— Да, я уехала в Вену вместе с родителями, когда мне было 13 лет.

— То есть вы эмигрировали?

— Да, но выросла я в маленьком городке Оргееве, у бабушки с дедушкой. До шести лет я росла в их доме; мама с папой были очень заняты, они играли в фольклорном ансамбле, папа — на цимбалах, мама — на скрипке. Они постоянно ездили на гастроли, а мы с сестрой росли на попечении дедушки и бабушки. Сейчас мама с папой живут в Вене, а я переехала в Берн.

С дирижером Маттиасом Пинчером© Peter Fischli / Lucerne Festival

С дирижером Маттиасом Пинчером© Peter Fischli / Lucerne Festival— Здесь, в Люцерне, вы выступили в ночном незапланированном концерте вместе с отцом и… это была ваша сестра?

— Нет, это была моя мама! Она очень обрадуется, что ее приняли за мою сестру, я ей обязательно передам.

— Да, передайте ей, пожалуйста. Так, значит, до шести лет вы жили в деревне. Босоногое детство?

— Вовсе нет. Мы с бабушкой ходили в церковь, изучали Библию. Дедушка был ветеринаром, его в городе уважали.

— Не пойму: какая Библия, какая церковь? Это же были советские времена?

— Да, но мы — молдаване. Бабушка и дедушка по-русски практически не говорили. Они могли, но отказывались говорить по-русски. Им было совершенно ясно, что, с одной стороны, русские — освободители, но с другой — они установили в Молдавии свой режим. А мы на генетическом уровне умеем сохранять свою национальную целостность, жить по своим принципам, даже на бытовом уровне…

— Это называется «внутренняя эмиграция».

— Да-да! И, несмотря на то что папа был заслуженным артистом Молдавии, никто из моих родных не был коммунистом. Я очень горжусь этим.

— Среди деятелей культуры в те времена можно было получить звание, будучи беспартийным. Это же были относительно вегетарианские времена. Раньше интеллигенцию в республиках просто массово расстреливали.

— Да, моего прадедушку расстреляли. Он исчез, но было понятно, что его убили. А вот других моих прадедушку и прабабушку сослали в Сибирь как кулаков. В вагон посадили и отправили. Они уже старенькие были, еле выжили. Какой-то председатель колхоза в Сибири сжалился над ними и взял в колхоз. И единственное, что они успели взять с собой, — это семена. По-моему, это были семена помидоров, картошки и лука. И там, в Сибири, они все это выращивали, местные смотрели и удивлялись. Их сын поехал с ними добровольно. И потом забрал их оттуда, когда Сталин умер.

Шум улицы я воспринимаю лучше, чем симфонию Дворжака.

— Печальная история, но, увы, типичная. Сталинский каток репрессий прокатился практически по каждой семье в бывшем Союзе. А в каком году большевики пришли в Молдавию?

— Советская власть то приходила, то уходила; кажется, перед войной или во время войны. То румыны приходили, то русские…

— Тогда понятно, почему бабушка водила вас в церковь и Библию читала. За 30—35 лет полностью вытравить прежний образ жизни и культуру невозможно; на примере прибалтийских стран это очень хорошо видно. Итак, в 1989 году, еще до того, как все окончательно развалилось, вы уехали в Вену. Что это было — официальная эмиграция или вы стали «невозвращенцами»?

— Да, беженцами. Мы сначала уехали официально, по приглашению… и остались. Помню, это был канун Нового года. Моя бабушка стоит на перроне, а я с мамой в поезде. Перрон поплыл, поезд тронулся. Я тогда будто оцепенела. У бабушки слезы потекли… А мама попросила ее не плакать, ведь за нами могли следить. Для меня, ребенка, это… как будто отрезали от тебя что-то. Ампутация… да, ампутация родины. До сих пор чувствую эту рану, до сих пор…

— В те времена, когда уезжали за границу, прощались навеки, будто бы умирал человек. А вы росли в деревне, поэтому, наверное, отъезд дался особенно тяжело. Чувство малой родины — оно ведь в детстве складывается: из запахов, звуков, формы облаков, ландшафта. И это уже на всю жизнь.

— Вообще-то я быстро прирастаю к новым местам. Где бы я ни жила, на каком бы языке ни говорила, у меня сразу друзья появляются,

— Вы свободно общаетесь и на немецком, и на английском, уж не говоря про русский. Учились вы в Венской консерватории — хотя у бывших «наших», как я поняла.

— Да, я училась у Доры Шварцберг, у Евгении Алексеевны Чугаевой — я ей очень благодарна, она просто волшебница. Когда-то она была ассистенткой Янкелевича.

— И еще у вас был Борис Кушнир.

— Да, верно. Каждые два года я переходила от одного педагога к другому; меня «колобком» называли.

— Ваша семья очутилась в Вене, в чужом городе. И как вы жили? Вы начали учиться игре на скрипке — ваши родители вас поддерживали в этом?

— Мои родители полностью мне доверяли. Мы, как и все, прошли через все испытания, которые выпадают эмигрантам.

— А ваш отец продолжал выступать? Цимбалы ведь — очень востребованный сейчас инструмент.

— Да, сейчас много пишут для цимбал. Хайнц Холлигер, например, часто использует цимбалы. Стравинский, Кодай, Барток, Дютийе, Этвеш — все писали для цимбал. У разных народов есть много разновидностей этого инструмента. По существу, это такой проторояль, прототип клавишных, с оригинальным звенящим тембром.

С Хайнцем Холлигером© Marco Borggreve

С Хайнцем Холлигером© Marco Borggreve— А зачем вам понадобилось учиться в Вене еще и композиции?

— Занятия композицией — это то, что меня сформировало как личность, как музыканта. После занятий композицией я стала тем, кто я есть сейчас.

— Но вы ведь в основном концертируете, а не пишете музыку?

— Ну да, скрипкой я на хлеб зарабатываю. Но любимым моим занятием была композиция. Новая венская школа, вот это все. Мы ходили на уроки гармонии, контрапункта, анализа музыкальных форм, и все это было мне безумно интересно. Мне постоянно давали сочинения моих коллег, и я играла сразу, без подготовки. Поэтому мое представление о концертной деятельности — это когда исполняешь новую, только что написанную музыку. Композиторы, которых я играю, всегда со мной. Я с ними общаюсь непосредственно. Даже если композиторов зовут Бах, Бетховен и Чайковский.

— Теперь понятно, почему вы так легко и естественно исполняете современную музыку. Ее язык для вас родной. Ваше ухо воспиталось не на классической гармонии и не на тональной системе…

— Абсолютно! Я шум улицы воспринимаю лучше, чем симфонию Дворжака. Для меня этот шум — музыка. Вот тут, вокруг нашего отеля, ведутся ремонтные работы, меняют дорожное покрытие. Я этот шум слушаю с наслаждением, он меня совершенно очаровывает. Он мне ближе и понятнее, чем даже музыка романтиков.

— Радикальное заявление! А вот меня треск отбойных молотков несказанно раздражает, я даже уши затыкаю.

— А для меня это все — музыка. Вот музыку романтиков я не чувствую, для меня это что-то запыленное, как старые вещи, вынутые из шкафа.

— То есть для вас музыка классико-романтического периода — это музей?

— Музей, причем все вокруг знают, как именно этот музей играть. Сыграешь иначе — заклюют. Общественное мнение хуже гильотины. А я считаю: если уж берешься за известное сочинение — постарайся сделать так, чтобы оно прозвучало ново, интересно, свежо. Чтобы люди его заново расслышали, увидели, почувствовали.

Я многому научилась у своих педагогов. Но потом понадобилось много времени, чтобы разучиться.

— Согласна с вами: зачем браться за известные сочинения, если тебе нечего сказать нового по поводу этой музыки?

— Даже не обязательно новое, но — свое! Найди свое и расскажи свое. Но по-честному. Не нужно специально придумывать новизну ради новизны.

— Ну вот, скажем, вы с Курентзисом начали Скрипичный концерт Берга с того, что на цыпочках пробирались к своим местам. А в это время две скрипочки наигрывали мелодию каринтийской песенки, которую Берг использует в концерте, — тихонько так, тоненько…

— Да, я объясню почему. Дело в том, что этот концерт Берг посвятил девочке — умершей дочери Альмы Малер. И концерт называется «Памяти ангела». Так вот, по-моему, Берг имел в виду не одного ангела. Этот концерт значил для него больше. В этой музыке запечатлена его собственная печаль, его оплакивание несбывшегося — ведь ему так и не удалось познать радости отцовства. А у Берга была дочь, она родилась от служанки, когда Бергу было всего 17 лет. Девушку быстро удалили из дома, и родители Берга ничего не узнали, все организовала его сестра. Она собрала какие-то деньги и выплачивала пенсию этой девушке. Ребенок вырос, но Берг этого не видел. Девочку звали Альбиной, видимо, в честь отца; будучи уже взрослой женщиной, она пришла на его похороны.

— Наверное, он тяжело переживал эту историю. Те, кто его знал, говорили, что он был очень деликатным, тихим и милым человеком.

— Да, но не стоит забывать, что он жил двойной жизнью. Взять хотя бы его вторую оперу «Лулу» — у главной героини ведь был реальный прототип, а себя он вывел в образе Альвы. В нем жило много разных Бергов.

А в этой каринтийской песенке текст такой: «Птички на сливовом дереве разбудили меня в постели Миацеле». Миацеле на австрийском диалекте — это Мария. И служанку ту тоже звали Марией. Мне кажется, это не может быть совпадением, Берг вообще ничего не делал случайно. Он знал, о чем он пишет. Эта песенка и хорал Баха — они появились в концерте не случайно. А умершая Манон Гропиус, дочка Альмы и Вальтера Гропиуса, по-моему, просто напомнила ему о его собственной дочери.

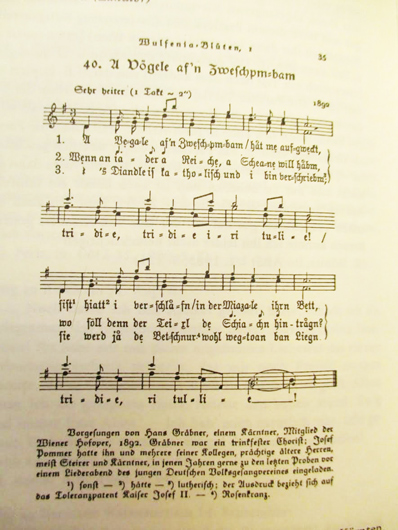

Ноты каринтийской песенки про Миацеле, которую Берг использовал в своем Скрипичном концерте

Ноты каринтийской песенки про Миацеле, которую Берг использовал в своем Скрипичном концертеМне показалось, что этот момент нужно как-то подчеркнуть. Просто даже если необычно начать концерт — это освежит его восприятие. Я была очень счастлива, когда играла его с оркестром MusicAeterna; слышно было каждый инструмент, каждый голос. Получалась камерная музыка — все элементы текста были проработаны, это не само собой получилось. Была проведена тщательная, кропотливая работа на репетициях. И в Зальцбурге на концерте случился какой-то особенный момент; как будто все мы слились в одно. И все это почувствовали. Вот почему я так люблю играть с оркестром Курентзиса.

— Иногда вы садитесь в его оркестр первой скрипкой — как тогда в Перми, на Дягилевском фестивале.

— Да, я иногда играю с ними в оркестре, и не только за первым пультом. Я иногда сижу и в последних рядах. А на симфонии Бетховена я стояла во вторых скрипках. Они меня принимают как свою. Вообще оркестр Курентзиса — как большая семья.

— Вы, конечно, очаровали Маркуса Хинтерхойзера. Я слушала вашу с ним программу из сочинений Уствольской, но не в Перми, а годом раньше, на Musikfest Berlin в сентябре 2014 года.

— Да? Вы там были? А мы уже записали диск с Маркусом. Он — совершенно потрясающий музыкант. Когда мы репетируем — это не репетиция. Мы с ним будто входим в какое-то другое измерение. Мы почти не разговариваем — говорить там не о чем. Там только музыка. Он — высокий интеллектуал, на самом деле, он очень много знает. Но у него знание взаимосвязано с другими дарами, которыми он наделен от Бога. У него все настоящее: и интуиция, и интеллект. И разные стороны его личности удивительным образом соединяются. Очень важно, чтобы человек нашел это единство в себе. Обычно мы все такие разбросанные, то в одну крайность бросимся, то в другую…

— Хорошо, что он вернулся в Зальцбург, все так рады…

— Ну конечно! Потому что он — настоящий музыкант. Маркус не просто делает что-то новое — он дорогу строит, прокладывает путь. А уже потом на этой дороге возводит дома. У него каждая программа выстрадана. Составляя их, он исходит из чисто музыкальных вещей: как эта музыка сочетается с другой, какие между произведениями возникают связи или, наоборот, контрасты. Он мне, например, давно говорил, что Уствольскую надо играть вместе со старой музыкой: такие параллели возникают!

— Вы играете в Люцерне Бартока, Куртага, Лигети и — вместе с семьей — молдавские дойны. Венгерская тема — с чем это связано? Я понимаю, Молдавия, Венгрия — это близко, но все-таки не одно и то же. Хотя, с другой стороны, Трансильвания, откуда родом Куртаг и Лигети и где Барток с Кодаем отыскивали самые архаичные пласты венгерского фольклора, формально сейчас принадлежит Румынии. Вы сознательно такой сюжет выстраиваете — венгерско-румынский?

— Все просто: нас всех связывает любовь к фольклору. Говоря «всех», я имею в виду Лигети и Бартока. Я не считаю, что Лигети умер. И, между прочим, Шандор Вереш тоже с нами, когда мы играем Лигети. И Холлигер тоже с нами — потому что он учился у Вереша. И Куртаг учился у Вереша. А Вереш учился у Бартока. И Лигети учился у Бартока. Мы все танцуем вместе.

Барток как-то сказал: «Я говорю по-бетховенски». А Куртаг сказал: «Я говорю по-бартоковски». Это все, в принципе, одно и то же, просто материал по-разному оформлен. А Скрипичный концерт Лигети — больше чем концерт. Лигети — он же конструктор: весь Скрипичный концерт составляют музыкальные аллюзии из разных времен. Образно говоря, он выстраивает новый собор из старых кирпичей. Там слышен Гийом де Машо: сумасшедший гокет, только скрипочка и флейта. Одновременно идет хорал. В этой музыке живут Стравинский и Вивье, там есть Джезуальдо, даже поздние квартеты Гайдна. Когда Лигети лежал в больнице, он изучал квартеты Гайдна, до того как написать концерт. И еще там можно расслышать Шимановского…

Композиторы, которых я играю, всегда со мной. Я с ними общаюсь непосредственно. Даже если композиторов зовут Бах, Бетховен и Чайковский.

— Ну, так можно договориться до чего угодно… Есть же известная фраза: «все, что было до меня, — мое». Так или иначе, композитор экстраполирует на свое сочинение весь свой личный бэкграунд.

— Да, это всеобъемлющий процесс. Всех композиторов нужно обнять. Как говорят в Молдавии — дать им всем поесть. Побыть и помолиться вместе.

— Тема нынешнего летнего Люцернского фестиваля — «Идентичность». И ваши рассуждения удивительно логично встраиваются в эту тему. Но из чего складывается ваша собственная идентичность? Вы родились в Молдавии, учились в Вене, живете в Берне…

— Моя идентичность мне самой неинтересна. Но что касается музыки — я люблю каждый раз открывать новые миры и обживаться в них. Я бы хотела, чтобы мне дали свободу находить свой язык, свое повествование. Поэтому я не очень люблю дирижеров: они хотели бы заковать меня в кандалы своих интерпретаций, навязать собственное слышание вместо того, чтобы меня поддерживать.

— У вас очень специфический звук. После вашего концерта с родителями я начала понимать его природу: так звучат юркие, быстрые, легкие карпатские скрипочки. Фольклорная манера игры — она у вас на генетическом уровне?

— Я многому научилась у своих педагогов. Но потом понадобилось много времени, чтобы разучиться. У меня есть свой акцент — говорю ли я на языке Моцарта, Бетховена или Берга. Я играю по-крестьянски; меня интересуют земля и небо — ну и то, что находится между ними, тоже...

— Поэтому вы выходите на сцену босиком? Чтобы чувствовать токи, идущие от земли? Или это часть имиджа?

— Нет, это не часть имиджа, имидж мне только мешает. Я меняюсь в каждом произведении, меня самой как бы нет, моя индивидуальность растворяется в тексте автора.

— Однако публика с удовольствием опознает две приметы вашего облика: босоногость и платья швами наружу. Разве это не строительство имиджа?

— Нет, совсем нет.

— Ладно. Тогда зачем вам босоногость?

— Это очень удобно. Я не могу играть в туфлях, они мне мешают. Скрипка у меня по-другому звучит, когда я босая. И потом, так я меньше боюсь.

— То есть ощущаете себя твердо стоящей на ногах?

— Да, пожалуй. И связь какая-то тоже есть.

— Энергетическая подпитка от земли?

— Тело важно. Когда меня учили не двигаться во время игры, у меня просто все хуже получалось. Но когда я двигаюсь с музыкой, тогда она — моя и я тоже — ее. А еще мне кажется, что у пьес есть души. Они где-то обитают, в каком-то другом мире. Иногда они к нам приходят — через композитора. И мы должны учиться говорить с ними, общаться, как с детьми. Они все очень молодые. Их нужно привести за ручку в наше время, все им показать, объяснить на языке нашего времени. Не на старом языке, иначе выходит ложь. Надо говорить как есть: мы здесь и сейчас. Что будем делать, в какую игру играть?

— Вы упомянули, что играете барочную музыку. Когда, с кем?

— Скоро у нас будет проект с Il Giardino Armonico, будем играть Вивальди и современную музыку. Заказали молодым композиторам написать пьесы, которые будут вставлены между концертами Вивальди; можно и новые каденции написать. Мне бы хотелось, чтобы Вивальди пообщался со своими коллегами, отвечающими сегодня за творчество и креативность.

C дирижером Франсуа-Ксавье Ротом в Люцерне© Priska Ketterer / Lucerne Festival

C дирижером Франсуа-Ксавье Ротом в Люцерне© Priska Ketterer / Lucerne Festival— Что это за фестиваль, который вы возглавите в 2018 году?

— Ojai Music Festival. Он проходит в маленьком городке рядом с Лос-Анджелесом. Прекрасное место, там очень красиво, идут опенэйр-концерты в открытом зале, и зал этот всегда переполнен. Фестиваль существует, по-моему, уже лет 70. Там бывали и Стравинский, и Шёнберг — все те, кто во время Второй мировой войны эмигрировал в Голливуд. Так что у фестиваля долгая традиция. Там выступают феноменальные музыканты, быть приглашенным на фестиваль Ojai — большая честь. Идет он всего четыре дня, но концерты — с утра до вечера: в парке, в музее, на улицах. Есть ночные концерты и даже концерты, проходящие на рассвете. Это один из самых прогрессивных фестивалей в Америке.

— Много ли у вас ангажементов в Америке?

— Я обычно работаю с St. Paul Chamber Orchestra. Это оркестр, который функционирует без главного дирижера и без услуг концертных агентств. Когда оркестр имеет только одного дирижера — репертуар ограничен. Ведь один человек не может все исполнять одинаково хорошо. У каждого дирижера есть свои репертуарные пристрастия и приоритеты. Что-то у него получается лучше, что-то хуже. Поэтому принцип этого оркестра — работать с четырьмя-пятью дирижерами — имеет свои преимущества.

Мы с ними переиграли много современной музыки. Сейчас им, правда, дают деньги только на исполнение американских композиторов, такую вот новость я недавно узнала.

— Долго ли вы будете руководить фестивалем Ojai?

— Только один год, такие правила. После меня будет Барбара Ханниган, потом Мицуко Утида.

— Каждый раз фестиваль возглавляют практикующие музыканты?

— Да, и я считаю — это хорошее правило.

— Я просмотрела ваш график гастролей — он довольно напряженный. Бухарест, потом Солт-Лейк-Сити… как вас туда занесло, в такую даль?

— Мы долго искали оркестр, который бы согласился сыграть со мной Шёнберга. И мой хороший друг, бывший флейтист Тьери Фишер, согласился. Мы будем исполнять «Лунного Пьеро» Шёнберга, и я там буду петь, то есть не совсем петь — речитировать. И еще играть на скрипке.

— А есть ли планы выступлений с Курентзисом и MusicAeterna?

— Да, осенью мы собираемся сыграть Скрипичный концерт Берга в Москве и Петербурге.

— А если глобально — какие у вас планы на жизнь?

— Планы? Освобождаться от ненужного балласта, заниматься тем, что действительно важно.

— А что для вас ненужное?

— Не нужно стремиться нравиться людям. Не стоит расстраиваться, если ты кому-то не нравишься. Не стоит переживать из-за того, что пишут о тебе критики. А нужно — точно знать, что ты хочешь сказать в этом произведении людям. И говорить это как можно ярче и острее, так, чтобы не оставалось никаких неясностей или недоговоренностей.

— Разве вас не любит критика?

— Это неважно. Если кто-то тебя не любит — просто не играй с ним, и все. Мне надо идти дальше, но с ясным пониманием того, куда я иду и зачем. Много времени уходит на ненужное, а ведь жизнь коротка. Я еще и мама, у меня растет дочь, ей уже почти 12 лет, и она во мне очень нуждается. И это главное, что я потеряла, — я мало общалась с дочерью.

Проект Dies Irae, прошедший в Люцерне © Priska Ketterer / Lucerne Festival

Проект Dies Irae, прошедший в Люцерне © Priska Ketterer / Lucerne Festival— У нее сейчас, должно быть, сложный возраст. Как она живет без вас? Вы же часто бываете на гастролях.

— Привыкла. Как и многие дети музыкантов. Слава богу, мой муж — невролог, и он всегда дома. И наша дочка при нем. Он меня полностью понимает и поддерживает, и это большое счастье.

Если же говорить о только что осуществленных планах, то здесь, в Люцерне, мы вместе с музыкантами Jack Quartet и ребятами из Люцернской академии современной музыки провели проект под названием Dies Irae. В центре композиции — «Dies Irae» Уствольской, я играла на ударных. Вокруг этого произведения мы исполняли музыку Игнаца Бибера, Джорджа Крама, Джачинто Шелси; все это сопровождалось светом и видео. Еще был задействован хор, который сидел прямо в зале. А я ходила по залу и играла на скрипке импровизацию на византийскую одноголосную мелодию.

Мне интересно выходить за рамки традиционного концерта, придумывать что-то необычное. Просто стоять на сцене и играть по сценарию «священник — паства» — такая форма концерта отходит в прошлое.

— Драматический театр давно двинулся по этому пути. Сегодня театр выламывается со сцены и даже из зрительного зала, разворачивается в необычных пространствах, на улице, становится интерактивным. И, похоже, концертный ритуал тоже подвергается трансформации…

— У меня был проект Bye-bye Beethoven. Мы с Малеровским камерным оркестром играли «Прощальную симфонию» Гайдна наоборот — справа налево. Идея была такая: почему мы все время играем старую музыку, смотрим назад? Мы должны вперед смотреть.

Там была выстроена стена на сцене, и в финале стена надвигалась на оркестр. Оркестру приходилось бежать, захватив пульты, все это выглядело как кошмарный сон. В конце концов на сцене оставались только я и литаврист. Он колотил по этой стене… и потом начиналась современная музыка.

— Метафора ясна: стена сметала старье с корабля современности и расчищала место для новой музыки.

— Да, такая была идея. Типа — хватит поклоняться мертвым памятникам прошлого. Их нужно снести и дать место современной музыке. То, чем мы дышим, то, что мы слышим, — это музыка нашего времени. А мы не владеем ее языком, не говорим на нем. Это страшно и опасно, потому что без овладения этим новым языком у нас не будет будущего.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением

24 января 202329203 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века

26 декабря 202258029 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби

14 декабря 202274601 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу

5 декабря 202241594 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?

1 декабря 2022102942 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев

29 ноября 202261103 Вокруг горизонтали

Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности

4 ноября 202242197