В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

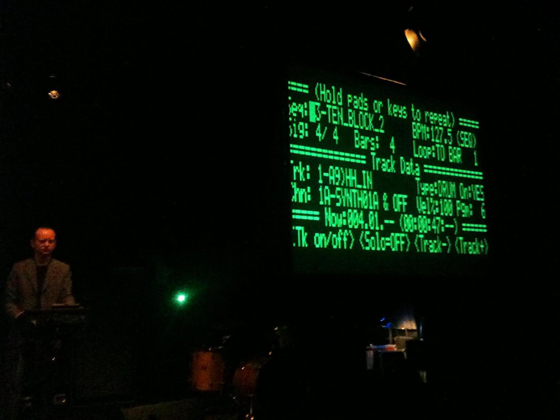

28 ноября 202450064 © Electronic Beats

© Electronic Beats31 декабря в Москве выступит Уве Шмидт, известный также как Atom TM и Señor Coconut, — немецкий электронный музыкант, проживающий на данный момент в Чили, умница и интеллектуал; на следующий день он выступит с эмбиентным сетом в знаменитом берлинском клубе «Бергхайн». А в Москве он отыграет аудиовизуальный сет по мотивам альбома «HD» — недооцененного и прекрасного. По этому поводу Ляля Кандаурова позвонила Уве Шмидту в Сантьяго.

— Вы будете играть в Москве в новогоднюю ночь. Когда вы в последний раз были дома на Новый год?

— Представьте, я впервые в жизни буду не дома. Последние лет двадцать было так: я проводил в разъездах большую часть года, потом возвращался в Сантьяго в ноябре, когда в Чили начиналось лето и уезжать куда-либо не хотелось. Обычно за год наездишься так, что не хочется даже смотреть на самолеты. Но в этот раз я получил интересное предложение из Берлина: сыграть сет в «Бергхайне» 1 января. Для меня в этом есть определенное волшебство, поэтому я согласился на эту дату: в любом другом случае я бы отказал. Дело в том, что в «Бергхайне» есть площадка под названием Halle — зал, который они не используют в течение года; у них есть к нему доступ, но он не принадлежит клубу, а арендуется. Он очень большой и чрезвычайно индустриальный.

Halle am Berghain© Sarah Hunter

Halle am Berghain© Sarah HunterГод назад я побывал там на выставке и увидел, что посреди этого в выcшей степени фабричного пространства — только кирпич и бетон — на потолке нарисован уаджет: глаз Гора, знаменитый египетский символ. Я увлекаюсь египтологией и, стоя там, был впечатлен атмосферой в зале. Я подумал, что под этим оком Гора было бы здорово сыграть эмбиентный сет. Понятно было, что шансов мало, поскольку они предельно редко открывают этот зал, но тем не менее я позвонил в букинг «Бергхайна» и сказал, что хотел бы поиграть там. Мне ответили: «Забудь про эту идею, это не случится никогда» — мол, они вообще ничего там не играют. И вот пару месяцев назад мне сообщили, что Halle будет открыт под новогоднюю вечеринку и что они зовут меня поиграть. Естественно, я сказал «да». Так началась эта поездка — сначала я должен был только поехать в Берлин, но потом посыпались совпадения: возник Амстердам за пару дней до, затем Токио неделей позже и, наконец, Москва непосредственно в Новый год. Я ничего специально не планировал и не искал возможностей выступить, но раз все как-то само возникло, я решил — так тому и быть.

— Шоу в Artplay и в «Бергхайне» будут разными, верно?

— Безусловно. 31-го меня попросили сыграть аудиовизуальное шоу под названием «HD», которое относится к одноименному альбому; это программа с включением видео, я играл ее в течение нескольких лет. Занятно, что ровно за неделю до того, как мне пришло это предложение, я сложил оборудование, необходимое для нее, в кофры и отправил в хранение с мыслью «пожалуй, я сыграл эту программу в последний раз». И вот аппаратура и компьютеры убраны, проходит неделя, и поступает эта идея. Поэтому, наверное, в Москве «HD» и вправду прозвучит в самый последний раз. В «Бергхайне» же будет совершенно новый эмбиентный сет, который я собрал для них с нуля.

— Я слышала, что недавно вы работали с русской артисткой — Варварой Павловой (Lisokot). Это правда?

— О, это долгая история: лет шесть назад у меня возникла весьма специфическая идея — я не понимал тогда, альбом это будет или пара треков. Мои мысли вращались вокруг вальсов или чего-то вальсообразного: композиций с трехдольным ритмом. Я сделал пару треков в порядке эксперимента, и мне хотелось доработать их с вокалом. Причем я отчетливо понимал, с каким именно: голос должен был напоминать классическое сопрано, но не принадлежать оперной певице, мне не нужен был кто-то с профессиональным музыкальным образованием. Скорее, это должен был быть «странный» типаж: человек-эксцентрик, артист. Это была полностью абстрактная идея, и я даже не искал никого на эту роль, потому что понимал, что такого человека нельзя найти специально.

Я был очень осторожен.

И вот два года назад я играл концерт в Москве, и девушка, которая обычно занимается моим приемом с российской стороны, не смогла приехать забрать меня из аэропорта, но отправила знакомую, которая принимала меня в результате. По дороге обратно в аэропорт, в машине, я услышал, как она напевает. Вдруг я понял, что это — ровно тот голос, который я ищу. Когда я спросил, певица ли она, она ответила, что вообще-то она — художник и делает перформансы; она умела петь, но никогда не училась этому специально. Я подумал, что она идеально подходит для моей идеи, и, вернувшись в Сантьяго, я решил узнать у нее, было ли бы ей интересно сделать что-то вместе.

Я был очень осторожен; я занимаюсь музыкой уже более двадцати лет, и у меня было очень много негативного опыта с вокалистами — я говорю об обобщенном образе солиста-вокалиста: обычно это, мягко говоря, непростые люди. Мне не хотелось работать с кем-то, кто будет доставлять неприятности. Мне понравился ее голос, но я абсолютно не знал ее как человека, и, приехав в Москву через шесть месяцев, я предложил ей встретиться в студии, чтобы познакомиться и понять, что из этого получается. Мы поговорили, она понравилась мне по-человечески, мы поняли, что сотрудничество устраивает нас обоих, и после этого сделали пробный трек в Москве. Потом я вернулся домой, мы начали обсуждать и конкретизировать идею альбома, обмениваться треками, все это было страшно медленно из-за дистанции между Сантьяго и Москвой с учетом занятости и разницы в часовых поясах и временах года — когда у меня была зима, она была на летних каникулах, потом наоборот. Поэтому у нас ушло много времени на все это: последняя запись была сделана в прошлом году в Берлине, и релиз состоялся пару недель назад.

— Почему вальсы?

— Любому музыканту естественно интересоваться разными музыкальными формами, элементами языка. Вальс — это, прежде всего, счет на «раз-два-три», а значит — ритм, один из важнейших компонентов музыки. Когда ты сочиняешь, ритм — одна из определяющих вещей, первый вопрос, который ты задаешь себе. Традиционные вальсы всегда меня притягивали, потому что они родом из особого периода истории и в них зашифрован особый посыл. Есть также дериваты вальса — южноамериканские, к примеру, да и вообще трехдольные танцы есть в любой культуре. Словом, мой интерес был всецело музыкантским: хотелось перевести классический вальс на свой язык. Ведь как жанр он давно уже умер, вальс — это XIX век; мне же хотелось сделать что-то очень футуристическое, чтобы возникло напряжение между старой формой и ее новым облачением, чтобы слушатель перестал понимать, в каком времени он находится.

— Мы говорим про немецкую вальсовую традицию — Шуберт — Брамс — Штраус?

— Да-да, несколько композиций напрямую питаются этим. Когда у меня появилась эта идея, меня невероятно заинтересовал австро-немецкий романтизм, шубертианский и позже. Это захватывающий период истории музыки: мне очень интересно искать в этом веке постепенно обрисовывающиеся черты модернизма. На Шуберта можно взглянуть как на предтечу минимализма; да, не в буквальном смысле, но по сравнению с музыкой XVIII века его любовь к тишине, к паузе, к минимуму информации кажется мне чрезвычайно модернистской. Мне хотелось связать это с электроникой на уровне подхода и мышления, поймать саму атмосферу, сделать что-то эмоционально глубокое, но при этом минималистичное; не совсем точное слово, но за неимением лучшего давайте сойдемся на нем (смеется). При этом у меня не было желания делать историческую реконструкцию или цитировать. Меняя музыкальные параметры вальса, я стремился сдвинуть впечатление от музыки в сторону большей безвременности, чтобы связь с немецким вальсом нащупывалась, но не читалась, чтобы музыка не поддавалась никакой стилистической или временной атрибуции.

— У вас был схожий проект несколько лет назад — «Winterreise» (нем. «Зимний путь». — Ред.), уже на уровне названия связанный с Шубертом, верно?

— Да, это правда. «Winterreise» пять лет, и мои интересы немного поменялись, но мне кажется, что наш проект с Lisokot является финалом трилогии: первая часть, инспирированная чем-то похожим, — «Liedgut» (нем. «Фонд песен». — Ред.), вторая — «Winterreise», который вы упомянули, и третья — нынешний «Walzerzyklus» (нем. «Цикл вальсов». — Ред.).

— Где вы чувствуете себя лучше — работая в студии или играя живьем?

— Это две несравнимые вещи. Мне нравится играть шоу, такие, как предстоят мне в этом турне, — все так удачно сложилось, что абсолютно каждое меня увлекает: оно либо очень особое, как московское, либо полностью новое, как берлинское. К тому же турне — это поездка, новые места и люди, возможность сделать что-то неординарное во время игры. Хорошо, когда живое выступление оказывается не просто работой; надеюсь, именно так будет в этот раз. Но я должен признаться, что приблизительно треть выступлений превращается просто в поденщину, когда ты гастролируешь потоково: это очень, очень скучно. Я бы даже сказал, что с лайвами все обстоит так: 50% высасывают из тебя энергию, другие 50% — возвращают. Конечно, я стараюсь выбирать только те, что возвращают, но это невозможно, потому что живое выступление труднее планировать, чем работу в студии, где все контролирую я. Это два очень разных вида деятельности. Сам творческий импульс, необходимый для лайва, полностью отличается от того, что ценится в студии, и мне очень нравится переключаться с одного на другое.

— Вы считаете, что публика на танцполе считывает то, что вы как художник вкладываете в музыку?

— Важно понимать, что информация, которую несет музыка, — это не просто сообщение. Это нечто слоистое, многоуровневое, и каждый из этих уровней взаимодействует с чем-то в человеческом сознании. Простой пример — если в треке есть слова, они действуют на сознание не так, как точно такая же произнесенная фраза: сообщение, которое получает слушатель, не просто соответствует словарным значениям слов. В мизансцене танцпола, в сочетании с физическим движением, повышенной громкостью, басовыми частотами эта информация переживает метаморфозу. Связь между артистом и публикой зависит от того, о какой музыке мы говорим и в каком формате она прослушивается. Даже если ты сидишь дома и слушаешь музыку через компьютер или стереосистему, связка между создателем трека, самим музыкальным текстом и воспринимающей стороной моделируется массой параметров. Что именно ты слышишь? Что из этого ты считываешь и что значит «считывать»? Можно ли сказать, что песня, спетая по-русски, не может быть воспринята человеком без знания языка — он услышит мелодию и ритм, но не содержание? Как создатель трека, ты обязан думать обо всех этих параметрах, выбирать их продуманно: к примеру, когда я делаю музыку, которую будут слушать в наушниках, я знаю, что бессилен оперировать параметрами, имеющимися в моем распоряжении при работе с танцполом. Сет, который я буду играть в Москве, имеет визуальный компонент, что добавляет целый уровень восприятия. Но и оно может быть разным: если ты делаешь видео, где есть просто абстрактные краски и формы, — это одно, а если пользуешься титрами и зрителю необходимо читать, у него включается полностью другой способ потребления информации. Московский сет придуман с учетом всех этих уровней восприятия. Там сложный смысловой контрапункт, который я продумывал и отлаживал: где-то есть слова, где-то — цвет, где-то — голос.

Кроме того, являясь создателем, ты еще и слушатель — в определенном смысле ты можешь предугадать, что цепляет или не цепляет в том или ином треке. Но даже с учетом всего этого у тебя есть лишь общая идея того, что может быть получено на другом конце. Когда я делаю музыку, я думаю больше не о смысле, а об энергии того, что создаю. Огромная ошибка думать, что, написав определенные слова или мелодию, ты тем самым кодируешь телеграмму, которую слушатель затем раскодирует. Все происходит совершенно иначе. Все эти годы я получал фидбек от слушателей и отношусь к этому с большим интересом и уважением. Часто они «читали» в моей музыке то, что я абсолютно в нее не вкладывал, и это всегда невероятно интересно, потому что и это — полностью правильная декодировка. Музыка работает с теми же смыслами, что политика или философия, но в разы тоньше, и в этом для меня — волшебство искусства. В музыке нельзя сказать «я говорю то-то, если ты этого не понимаешь — ты ничего не уловил».

В свою очередь, играть для танцпола — это очень специфическая ситуация. Слушая техно, люди танцуют; это всё — к этой музыке не прицепишь никакой дополнительной информации. Техно или работает, или нет, причем «работает» — полностью абстрактная штука, приходится пользоваться этим расплывчатым обозначением. Но в одном клубный сет не отличается от сложных визуально-звуковых поэм, которые я приводил в пример в начале: я должен чувствовать, что начинается некая химическая реакция. Я действую интуитивно, мое сообщение абстрактно, но оно — в любом виде — доходит и возвращается обратным утвердительным импульсом: «да, работает». Это тот момент, когда чувствуешь, что все имеет смысл, однако ты транслируешь не сообщение, которое можно считать: скорее, это про связь и про чувство момента. Этому очень сложно дать имя, все получается по-разному в зависимости от обстоятельств, от ожиданий аудитории, от того, почему тебя позвали играть в эту ночь и в это место; но именно в этом волшебстве, в том, что ты действуешь отчасти вслепую, и есть смысл занятий музыкой.

— Становятся ли отношения с аудиторией другими с учетом того, что вы и танцующие принадлежите к разным поколениям?

— Это интересный вопрос, я думал об этом. Я не играл для молодых аудиторий, ожидающих от меня музыки, которой я не делаю, — по понятным причинам. Но я хорошо представляю себе музыкальную реальность: я пересекаюсь с новой музыкой на фестивалях или если младшие друзья показывают мне что-то. Странным образом, я не сказал бы, что сегодняшний день принципиально отличается от того, что я делал на протяжении жизни. Это очень интересно: я постоянно получаю сообщения от людей, слышавших мою музыку (у меня довольно обширный архив, в нем порядка 2000 композиций, некоторым из них 20 лет), — зачастую от очень молодых людей, которые обнаруживали мои старые треки в чьих-то новых сетах.

Это особенность нашей нынешней ретроориентированной культуры: новые поколения делают музыку, симулирующую старую музыку, и все приходит в состояние полного смешения. Некоторое время назад в Англии стало модно играть хаус из 90-х, и молодые диджеи начинали записывать треки, которые приближались к 90-м по звуку; в результате вопрос новизны становится очень сложным и относительным.

Возможно, то, что делают сегодня, звучит лучше в силу технологических преимуществ, но моя прошлая и нынешняя работа не так уж отличается от того, что записывают сейчас. Лет десять назад я заметил, что продюсеры электронной музыки, сделавшие лучшее, что произошло в 80-х и 90-х, и продолжавшие определять жанр, — это старики, им всем под семьдесят. Вдумайтесь в это: существовал некий суперновый жанр, а люди, делавшие его, — сплошь седые. Когда-то электронная музыка делалась молодыми; сейчас это не так. Мне это кажется очень важной деталью, и это происходит сейчас впервые. Люди моего поколения и старше, вооруженные знанием и десятками лет, ушедшими на то, чтобы отточить мастерство, обладают энергией, очень отличной от энергии молодого продюсера: это не хуже и не лучше, это просто другой подход к музыке. Это ценится: есть люди с колоссальным диджейским и продюсерским опытом, и они привносят в электронную сцену что-то важное и новое. Когда я еду на фестиваль и вижу молодого артиста, я вижу в нем себя, когда я начал играть: мне было тогда около двадцати. Я помню, как чувствовал себя, когда оказался на сцене и играл свои первые шоу, и знаю, как чувствую себя сейчас: это большая разница.

Вам так кажется, потому что вы молоды.

— То есть в электронной музыке отсутствует или сглажена проблема отцов и детей? Почему, в чем разница, например, с рок-культурой, где она, безусловно, есть?

— Совершенно верно: это связано с интересным процессом, происходящим в электронной культуре. Если вы посмотрите на линию развития электронной музыки на протяжении последних 50 лет, вы увидите, что первое десятилетие нашего века отмечено странным застоем, почти полной стагнацией. Все вдруг словно заморозилось; началось членение на поджанры и подподжанры, но по большому счету с 2000-х ничего принципиально нового не появилось: лучшее из того, что было сделано за это время, — хорошо забытое старое в более высоком техническом качестве. Последний «большой стиль» — это техно, то есть начало 90-х годов. Это был момент, когда мы видели, как меняется история, как появляется что-то новое. С тех пор не случилось никакого прорыва, никакого прыжка — я не вижу ничего сравнимого по значимости.

— Но почему?

— Я думаю, это связано с ситуацией в мире. Такое явление не касается исключительно электронной музыки, оно крупнее даже, чем музыка в целом. Говоря о динамике стиля, можно провести аналогию между электронной музыкой и джазом, но если сравнить исторический момент, в котором мы находимся, — технологический, идеологический, политический — с, например, 1920-ми — 1940-ми годами, когда появился и расцвел джаз, с точки зрения состояния общества это две разные планеты. Да, джазу также оказалось сложно развиться, он тоже в какой-то момент встал на месте и начал члениться на поджанры, однако для джаза это нормально, его эстетика и его новизна были совсем в другом. В электронной музыке инновация заключалась всегда в технологии, она была проникнута духом футуризма и смотрела в будущее. И вдруг будущее перестало происходить, как сказал французский философ Жан Бодрийяр; в конце XX века он написал книгу «В тени тысячелетия, или Приостановка года 2000», и одной из ее основных максим было то, что 2000 год не наступит. Именно это мы видим в политике, в общественных движениях, в эволюции ценностей: абсолютно все знают, что мы на неправильном пути, но никто не понимает, где находится правильный. Если посмотреть на состояние общества, это очевидно — дискомфорт, волнения, недовольство, полное отсутствие альтернативы.

В музыке происходит ровно то же самое, а электронная музыка, поскольку она всегда наиболее технологична, а значит, наиболее авангардна, реагирует на все очень чутко: она задается теми же вопросами, что и общество. Изобретательство в этой музыке куда сложнее, чем в любых других стилях, потому что для рок-музыканта категория новизны не так важна — важнее энергия, особый заряд, и то же в джазе. Для электронной музыки именно новизна, напротив, всегда была определяющим критерием. И вдруг она оказывается в мире, где происходит множество событий, но все ощущается как нечто неправильное и безвыходное, какой-то водоворот, спираль, по которой мы мчимся, переливая из пустого в порожнее. Я не считаю, что это явление само по себе плохо: за этим странно и интересно наблюдать, и я наблюдаю уже почти 20 лет. Важно понимать, что этот момент неповторим и характерен только для нашей с вами действительности. Когда люди говорят, что история повторяется, мне это кажется упрощением и самообманом. Мы сейчас стоим перед принципиально новой и очень специфической проблемой, пока мы не в силах ее контролировать, и это — то, как наше сознание работает сейчас, поэтому необходимо принять это и попробовать решить.

При всем том для меня электронная музыка все еще интересна, и потому я продолжаю заниматься ею, воспринимая все это как сложную задачу. Мне часто задавали вопрос — на фестивалях, лекциях, пресс-конференциях: что же ждет электронную музыку дальше? Вопрос примитивный и нечестный: люди, которые понятия не имеют, как проанализировать то, что происходит в музыке и обществе сейчас, спрашивают тебя о будущем. Как думающий человек, я просто принимаю этот вызов — постараться сделать что-то новое в условиях современности. Заниматься электронной музыкой сегодня интересно, но довольно страшно в каком-то большом обобщении.

Музыка заставляет изъявлять свои желания без слов — вдумайтесь, ведь это умопомрачительная сила.

— На первый взгляд, в отличие от рэпа и рока, электронная музыка никак не политизирована, абстрактна. Вы не согласны?

— Вам так кажется, потому что вы молоды. То, что вы описываете, произошло совсем недавно. Я же — продукт массовой и андеграундной культуры 80-х: первая музыка, которую я слушал и которую исполнял, относится к этому времени. Электронная музыка восьмидесятых была очень сильно политически и социально окрашена: гараж-хаус, эйсид, индастриал и т.д. И вдруг появляется техно: это был своеобразный манифест тишины, декларация чистоты и воздержания от любого сообщения, любого публичного дискурса. Отсутствие сообщения в данном случае — само по себе очень яркое сообщение. Техно как бы объявляло: «Мы — не часть политики, мы полностью извлечены из этой сферы бытия, мы не говорим об обществе и о человеке, не философствуем, не думаем, мы просто танцуем». Я считаю, что это — мощное метаполитическое утверждение.

Разумеется, такая позиция этически небезопасна, все легко может пойти не так. Во многом именно это произошло в электронной музыке. За последние 20 лет она стала очень коммерческой, чрезвычайно мейнстримной, сомнительного качества, некоторые ее явления откровенно уродливы. Это — то, что происходит с жанром, который не очерчивает идеологических границ и никак не оговаривает своей позиции. Если пересечь черту по направлению к чему-то отталкивающему, назад дороги нет: ужасны и сами формы этой музыки, и аудитории, потребляющие ее, и масштабы, в которых эта музыка штампуется и продается. В то же время для некоторых людей первоначальная идея электронной музыки жива и здравствует: она не аполитична, хотя, безусловно, говорит о политике не напрямую, но для меня эта непрямота — одна из самых сильных черт жанра. Я думаю, что аполитичность электронной музыки оказалась как раз реакцией на то, что люди испугались этой силы: ты идешь в клуб, где громко, тесно, темно, люди двигаются, будто потеряв волю, это почти ритуальное действо, вдобавок машинное; разумеется, это страшно. Однако мне кажется, что все это и есть пресловутое сообщение электронной музыки. В житейском понимании у него нет смысла, его не переведешь, не перескажешь, но оно воздействует на людей сильнейшим образом, настраивает их на одну волну, заставляет изъявлять свои желания без слов — вдумайтесь, ведь это умопомрачительная сила.

— Вы издавали музыку и выступали под десятками псевдонимов. Не помогает ли анонимность артиста в электронной культуре той аполитичности, о которой мы говорили?

— Конечно: одной из основополагающих концепций техно были некто, играющий музыку в темном помещении за едва освещенным пультом, и некто, танцующий под нее, — неважно кто, неважно, как он выглядит, что он думает, каков он; принцип работы техно заключался в том, что ты либо хочешь выйти на танцпол, либо нет. Постепенно это мутировало в современную диджейскую культуру — люди получают космические гонорары за свое имя, за бренд: существует условный диджей X, играющий чью-то чужую музыку на исполинской сцене, где его даже не видно, и через все это продвигается какая-нибудь марка виски, а люди верят этому и считают это прогрессивным. Я не хочу быть чистоплюем и отгораживаться: самое тяжелое (и одновременно интересное) — что эти сферы переплетены. Часто меня пытаются забукировать для фестивалей, где представлена сцена, с которой я не имею и не хочу иметь ничего общего. Я стараюсь держаться от этого подальше, потому что отношусь к этому очень плохо, однако каким-то образом это все равно вкрадывается в жизнь. Я помню, как еще несколько лет назад я взглянул на себя и на мир кругом, на все, что начало со мной ассоциироваться, и подумал: если бы кто-то сказал мне 20 лет назад, когда я начал делать музыку, что таким будет будущее, я бы сказал, что этого не может быть. Но незаметно проходит время, ты оглядываешься назад и думаешь: каким образом я вписался в это? Как это произошло? Впрочем, это стремление человека к адаптации и комфорту; это ужасно, но так происходит во многих сферах жизни, на сопротивление этому уходит колоссальное количество энергии и творческих сил.

— В одном интервью вы сказали, что любой музыкальный стиль представляет собой культуру. Вы видите немецкие черты в своей музыке?

— Да, безусловно. Я смог это сформулировать, когда прочел фразу в автобиографии Фрэнка Заппы: его спросили, что первично в том, как он сочиняет музыку, — гармония или ритм. Заппа ответил: первичен язык. Я понял, что это — именно то, что я всегда неосознанно делал в музыке. Я слышал ее как язык: с вопрос-ответными конструкциями, фразами, словами, морфемами. Когда вы задаете вопрос о немецкости, это — именно в случае Германии — вопрос трудный и больной из-за того, что произошло семьдесят с лишним лет назад. Поэтому мне очень сложно сказать: «Да, в культурном смысле я — немец по такой-то и такой-то причине». Тем не менее чем больше я думаю об этом (и особенно сейчас, когда я столько лет не живу в Германии), тем больше я понимаю, что язык, на котором ты говоришь, определяет тебя полностью. Я бы не использовал «немецкость» в значении «германскость», в значении германской идентичности и Германии как страны. Я бы использовал слово «немецкость» именно в языковом смысле.

Люди, говорящие на одном языке, объединены мировоззрением, которое проступает в нем. Язык можно считать реакцией на определенное видение мира. Это не просто инструмент самовыражения, но код, который формируется в результате того, что группа людей воспринимает реальность определенным образом: это видно и в грамматике, и в словообразовании. Часто в невероятно краткой фразе мы можем очень ясно выразить сложную мысль. Это так в любом языке планеты. Но когда люди спрашивают меня, в чем заключается немецкость, немец ли я и делаю ли немецкую музыку, ответ на это — в том, как я мыслю, как разговариваю, как работает немецкий язык. В каком-то смысле, конечно, работают мое воспитание и среда. Иногда я не знаю даже, откуда это взялось, но чувствую какие-то свои черты, которые принципиально, глубинно отличаются, например, от того, как устроены люди здесь, в Чили. Когда они спрашивают меня, почему я делаю то или другое, мне трудно ответить: для меня это естественно, но я знаю, что это происходит из той самой культурной немецкости. Даже не культурной — тут работает что-то большее: это глубоко иррациональная, необъяснимая материя, тут и психология, и генетика.

Некоторые вещи я понял только потому, что переехал в Чили; до этого я наивно полагал, что в некоторых аспектах люди одинаковы. К примеру, я работаю очень много, и моя работа предельно структурирована. Один раз, несколько лет назад, чилийский знакомый при встрече спросил меня о моих планах на выходные; я ответил ему, что мне нужно закончить альбом до конца недели. Когда мы встретились в понедельник и он спросил, как прошли выходные, я ответил, что закончил альбом. Он был ошарашен и спросил меня, как я это делаю, а я не понял, что он имеет в виду. В смысле — как? Просто у меня есть идея, я составляю план и придерживаюсь его. Он, однако, продолжал спрашивать: «Да-да, план, я понимаю, но как это получается?» А я, в свою очередь, был убежден, что все работают только так. Конечно, эти черты — естественные для кого-то, сверхъестественные для другого — есть у любой культуры. Но организованность, вероятно, и правда немецкая штука; я разделяю это свойство со всеми своими немецкими друзьями и коллегами. Быть немцем во многом значит быть таким, работать так: есть идея — мы обсуждаем ее — превращаем в план действий — выполняем его; это азы, это даже не подлежит обсуждению.

— Я задам вам почти тот же вопрос, на который отвечал Заппа: в немецкой музыке есть колористический полюс — к примеру, Вагнер или Клаус Шульце — и есть конструктивный, связанный с формой, — как Бетховен или Kraftwerk. Что вам ближе?

— Я стал очень интересоваться структурной частью немецкой музыки, то есть ее языковой частью. У меня никогда не было к этому интереса, но спустя 15 лет жизни в Чили я вдруг остро это осознал: именно структурная составляющая немецкой музыки очень важна, важнее, чем другие. Когда я слушаю Бетховена или Шуберта, я чувствую полное единение со всем, что происходит в этой музыке, — я не в силах это анализировать, но я полностью с ней синхронизирован. Когда я слушаю Сати или Франка, я восхищаюсь, но это восхищение связано с экзотичностью этого звука, с его полной чужеродностью. Я слушаю, мне это нравится, но я знаю, что это абсолютно неизведанная территория. Поэтому моя музыка, безусловно, связана с архитектурой и философией — больше, чем с живописью.

— Одно из самых нашумевших ваших альтер эго — Señor Coconut, проект, начавшийся в конце 90-х, кульминацией которого стала пластинка 2000 года «El Baile Alemán» (исп. «Немецкий танец». — Ред.) — латиноамериканские версии хитов Kraftwerk и далее. Это была попытка взглянуть на свою немецкость со стороны, абстрагироваться от нее?

— Да, сейчас я думаю, что вы правы. Это очень важный для меня проект. С ним связано несколько вещей: во-первых, когда я сделал эту запись, я уже довольно долго жил за пределами Германии и из-за этого мог смотреть на некоторые немецкие феномены более рассудочно. Во-вторых, я всегда больше всего на свете интересовался вещами, которые мне непонятны. Любые человеческие проявления, особенно в искусстве: дизайн, литература, любая художественная деятельность — знаете это чувство, когда ты смотришь или слушаешь, тебе нравится, ты чувствуешь, что за этим — живой человек, в этом есть сложность и глубина, у этого есть некие правила и богатая родословная, но ты даже приблизительно не понимаешь, как это устроено. Ты вообще не в силах это понять. Вот что всегда меня гипнотизировало: непонятные музыкальные коды.

Впервые я услышал латино, когда недолго жил в Коста-Рике, и меня совершенно поразила эта музыка, это было непостижимо, мне захотелось проанализировать ее, проникнуть в ее материю, посмотреть, как она устроена. Señor Coconut родился из этого любопытства. Когда ты произносишь «музыка латино» — ты тотчас понимаешь, что имеется в виду. Но попробуй объяснить, какая за этим история, из чего это сделано, как это функционирует. Главными слагаемыми пластинки были музыка Kraftwerk и ча-ча-ча: мне очень интересно было узнать, как это будет звучать. Как выглядят «Neon lights» в карибском обличье? Что физически произойдет, если это сделать? В моей голове это звучало вполне нормально, и я просто хотел услышать эту музыку ушами.

Я начал делать демо-версии, которые в дальнейшем превратились в альбом, и понятия не имел, какой будет реакция: и моя, и слушателей. И вдруг этот процесс как будто вышел на автопилот, и все сбылось. Результат был любопытным: чувство, которое возникало от звуковой реальности этой музыки, было куда более мощным, чем я предполагал. Единственное, что мне по-настоящему интересно, — музыкальные языки и их функционирование. Любой стиль, любая звуковая культура — это код, и всегда хочется знать, что произойдет, если взломать его. Пару недель назад я занимался ремастерингом альбомов, которые делал в нулевых под псевдонимом Geeez'n'Gosh. Там я использовал сэмплы госпелов и сочетал их с глитчевой и тек-хаусовой эстетикой. Это тоже был эксперимент, как на уроке химии в школе: ты точно не знаешь, что будет, если ты взболтаешь вместе вот эти две штуки, и иногда они взрываются, иногда превращаются в нечто третье, а иногда не происходит вообще ничего, и ты говоришь — о'кей, спасибо, ясно. Но в случае с Señor Coconut произошло что-то очень важное, и мне было любопытно узнать — что. Например, вокруг этой пластинки загорелась социокультурная дискуссия: некоторые фанаты Kraftwerk были оскорблены, говоря, что это надругательство, что нельзя куражиться над этой музыкой, — хотя никакого сарказма не было у меня и в мыслях.

— Да и сама группа была недовольна вашими каверами, верно?

— Не все, только один из них. И это невероятно интересно — у нас с Kraftwerk был разговор об этом, и они сказали: нет, нас это не устраивает, поскольку песни начинают звучать чересчур фривольно. Тогда я сказал: хорошо, а что, если бы этот кавер сделала настоящая, безвестная латинская группа у себя на островах, не подозревая ни о каком культурном поле вокруг альбома «Radio-Аctivity» и песни «Radioactivity», а просто потому, что им понравился мотив? Ведь музыкально ее можно чрезвычайно бесхитростно переделать в ча-ча-ча, если не понимать слов, если не знать обстоятельств. Такой группе вы тоже запретили бы выпускать этот кавер?

Видимо, нет: выходит, что это запрещено только мне — немцу, понимающему прекрасно, чем инспирирована эта песня? Я примирился с тем, что мы забудем про эту версию и не будем использовать ее, и в результате в релизе ее не было, но согласитесь — невероятно, насколько невинная вещь запускает цепную реакцию мнений, целую дискуссию относительно того, кому и что можно в искусстве. Можно ли рафинированной немецкой хай-тек-команде запрещать что-то другой группе людей? Настоящему латино-бэнду из банановой республики? Честно ли в этом случае великодушно «делать скидку» на их «необразованность»? А можно ли им запрещать что-то мне? И если да — почему, кем и когда сформулированы эти правила? А ведь, кроме того, я получил массу критики из Латинской Америки, от людей из фолк-оркестров, которым казалось, что я насмехаюсь над их культурой, — что за это немецкий парень, который играет ча-ча-ча? Так нельзя, «это не ваша музыка». О'кей, а если я поменяю паспорт — будет моя? Подумайте, какая бездна информации закодирована в этом искусстве. Я всегда говорю: музыка поражает.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202450064 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202447782 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202450104 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202455145 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202455428 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202457615 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202458515 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202464309 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202463393 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202452748 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials