За день до объявления официальной программы 71-го Каннского фестиваля стало известно, что онлайн-платформа Netflix, отстраненная от участия в основном конкурсе, в отместку отзывает свои фильмы из всех параллельных программ. Борьбе интересов Netflix и Канн уже три года, но только сейчас, в ряду других подобных стычек, она вышла за пределы киномира. Само это противостояние отчасти похоже на то, что происходит между Роскомнадзором и Telegram: государственная структура требует от частного игрока соблюдения правил, противоречащих его бизнес-модели. По сути, как и у нас, это многоуровневый мировоззренческий конфликт, в котором «старое», «новое», «плохое» и «хорошее» не обязательно образуют устойчивые синонимические пары.

Netflix производит сериалы и фильмы для стриминговой трансляции через собственную глобальную интернет-платформу. Показ в кинотеатрах возможен, но никогда не был приоритетом. Во Франции, где выстроена сложная система отношений между производством и дистрибуцией, существует норматив, закрепляющий многомесячное окно между премьерой на большом экране и стримом. Зрители знают, что еще долго не увидят картину, если не встанут с дивана и не купят билет. А Netflix выпускает свой продукт в онлайн-прокат одновременно для всего мира и не готова сделать исключение для Франции, задержав релиз для одной территории на 36 месяцев. Несоблюдение этого правила вынудило Канны забыть известный девиз «новой волны» «все фильмы рождаются равными» и отказать продукции Netflix в возможности побороться за «Пальмовую ветвь», не закрывая для нее, однако, внеконкурсные программы (еще бы: Netflix, например, доделала незавершенный проект Орсона Уэллса, с чем за сорок лет никто не мог справиться). Но Netflix отозвала в результате все — и на Круазетт Уэллса теперь не увидят.

Дополнительная проблема в том, что платформу интересуют именно призы (они обеспечивают дополнительное внимание), фестиваль же интересуют фильмы, соответствующие высоким критериям, а их в мире производится не так много. Но даже в Америке высказывается мнение о том, что фильмы Netflix — не совсем фильмы; Стивен Спилберг считает, что их нельзя номинировать на «Оскар» — пусть номинируются на телевизионную премию Emmy. В прошлом году арт-директор киносмотра Тьерри Фремо включил две картины Netflix в конкурс — премьеры прошли под улюлюканье французской прессы, а сам он под давлением дистрибьюторов едва не потерял работу. Цугцванг.

На съемках «Другой стороны ветра» Орсона Уэллса

На съемках «Другой стороны ветра» Орсона УэллсаРиторической аранжировкой протекционистских мер служат разговоры о защите кинотеатрального показа как магического коллективного опыта. Конфликт индивидуального и массового просмотров уходит корнями в XIX век и по касательной задевает тему культурного противостояния Америки и Франции. Американец Эдисон изобрел киноящик с окулярами для одного зрителя. Французы Люмьер придумали аппарат, проецирующий изображение на экран для десятков зрителей. Ящики были дороги, билет на дощатую скамейку кинозала или в плюшевое кресло стоил заметно дешевле, рождение кино совпало с пиком индустриализации, притоком населения в города, разделением времени на «работу» и «досуг» — поэтому победила модель Люмьеров, и весь XX век, век кино, прошел под негласным патронатом Франции. Сегодня именно она защищает старый добрый тоталитарный киносеанс, когда тебя на два часа запирают в темной комнате с незнакомыми людьми и транслируют откуда-то сверху режиссерское видение. (Хотя в цифровой реальности индивидуальный просмотр уже не отменяет коллективности опыта: очередной сезон «Игры престолов» смотрят в одиночку или в небольшой компании, но обсуждают в соцсетях со всем миром.)

Старому миру уступать свои позиции нелегко: улитки эскарго атакуют гамбургер, Люмьеры — Эдисона, а французские актрисы — американских борцов с харассментом. Везде ощущается привкус политики; те, кто ругает фестивали за политические решения, не понимают, о чем они говорят, — кинематограф ни в одном аспекте невозможно от нее отцепить. Вся система больших европейских кинофестивалей возникла как проекция политической ситуации середины XX века: первый из них, венецианская Мостра, — любимая игрушка Муссолини и Геббельса; Каннский фестиваль был задуман в 1939 году как антифашистский противовес, но состоялся только после войны, а Берлинале возник в западном анклаве, чтобы дразнить советских из-за Стены. После исчезновения СССР удалось кое-как перераспределить функции и натянуть старые фестивали на новый глобус — но тут, как назло, появился интернет.

В XIX век уходит корнями и другая опорная конструкция Каннского фестиваля — он стоит на кинорынке, а кинорынок держится на авторском праве, основная идея которого была сформулирована Бернской конвенцией 1886 года. Прошло 130 лет. Контент, как дух, носится над землей, но фильмы до сих пор продаются «на территории», по странам, — и никто не решается ни ломать, ни реформировать эту систему, намертво связанную с двухвековой концепцией национального государства, которая сегодня и сама, как говорится, in question. Для Netflix не то чтобы совсем не существует государственных границ (пакеты для разных территорий различаются) — но чисто технически их легко игнорировать.

К тому же парадокс в том, что борьба за суверенитет в глобальном мире нередко приводит к противоположным результатам. Так, у России, защитившей Крым и себя саму от «агрессии НАТО», сегодня вообще нет юридически признанных миром границ, а у международнейшего из международных Московского фестиваля, по причине футбола сдвинутого с июня на апрель, нет дат — кинобизнес же, подобно средневековому крестьянину, живет по циклическому календарю ключевых событий; фестиваль без четких дат в ежегоднике мировой киноиндустрии по определению не может иметь к ней никакого отношения. Выходит, что подлинная обособленность возможна только при синхронизации с миром. Рассинхронизация лишает возможности диктовать свои условия.

Условная Netflix наносит удары и по другим, менее заметным, опорным конструкциям Каннского фестиваля. На протяжении всей своей истории он делал ставку на auteur'а — патриархальную фигуру режиссера-демиурга, земную проекцию авраамического Бога (женщины-режиссеры и сегодня — редкие гости на каннской дорожке, в то время как какая-нибудь «Трайбека» с легкостью доводит их присутствие до 46%). Netflix же, как и другие производители многосерийного контента, опирается, скорее, на фигуру шоураннера, который совмещает в себе функции сценариста и креативного продюсера. Режиссером эпизода «Черного зеркала» может стать Джо Райт или ноунейм, но автор у него один — Чарли Брукер, никогда не встававший за камеру. Функция auteur'а из XX века — доминировать, функция шоураннера — придумывать истории и концепты. В этой модели режиссер — о ужас — обычный ремесленник, один из многих.

Еще более серьезную угрозу Netflix представляет для власти куратора — жреца, Тьерри Фремо или Жиля Жакоба, обязательного посредника между демиургом и паствой. Все люди настолько разные, а контент настолько вездесущ, что прямо на наших глазах фильмы перестают делиться на «плохие» и «хорошие». Фактором просмотра или непросмотра становятся десятки произвольно сочетающихся обстоятельств; «вкус» куратора или критика уходит на второй план, на первый план выходят знание аудитории и умение ее заинтересовать — но с персональными рекомендациями, разумеется, гораздо лучше справляются алгоритмы, которые уже сегодня знают о нас больше, чем ближайшие родственники.

С началом бурных перемен в мире контента Каннский фестиваль занял позицию «над схваткой»: любой тренд должен сначала доказать свою состоятельность. Существование сериалов на Круазетт заметили лет пять назад: в 2013 году Джейн Кэмпион, единственная женщина — лауреат «Золотой пальмовой ветви», возглавлявшая основное жюри, где-то на обочине поговорила с аудиторией про «Вершину озера» (в 2017 году Дэвида Линча с «Твин Пикс» пришлось пустить уже по главной лестнице). Остается понять, не проглядел ли фестиваль со своей высоты что-то важное.

Мне могут возразить, что Канны существуют уже семьдесят лет и запросто переживут Netflix. Да, это так, потому что фестиваль является витриной государственной политики страны, которая тратит очень много денег на культуру, а Netflix — чисто капиталистическое предприятие и завтра может, проиграв конкуренцию, уйти со сцены. Пока существует политическая воля, Каннский фестиваль продолжит существование, даже если превратится в аналог «Евровидения» — шоу провинциальных амбиций и географически маркированных фриков, не имеющее отношения к современной музыкальной индустрии (что-то такое уже брезжит: моя коллега, увидев в конкурсе фильмы арестованных в своих странах режиссеров, пошутила, что в этом году «Россия и Иран соревнуются, кто из них больше Северная Корея»).

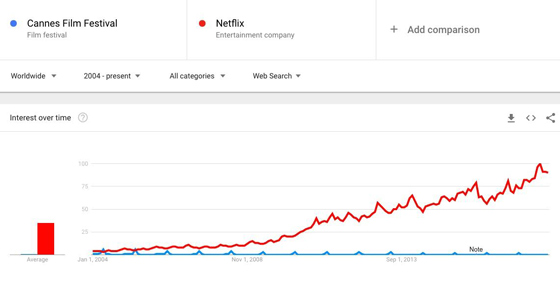

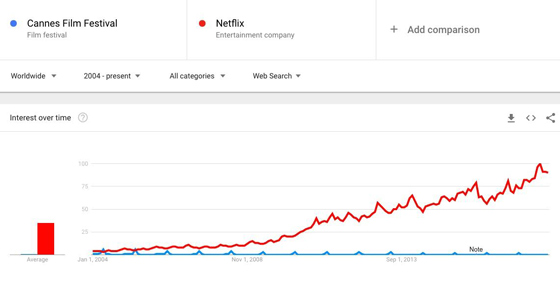

Вопрос не в том, кто победит — Netflix или Канны; вопрос в том, какой ценой достанется победа. Не исключено, что Тьерри Фремо вскоре договорится с Netflix. Но, судя по комментариям российских или американских зрителей, не погруженных в тему, репутационные потери у фестиваля, зажимающего прогрессивного производителя контента, сегодня больше, чем у интернет-платформы. Слишком активная оборона своих границ в глазах пользователей превращает Каннский фестиваль в аналог кинематографического Роскомнадзора. Англоязычная пресса единодушна: недавний подкаст портала IndieWire называется «Канны против всего мира» — в нем обсуждается, не пора ли Северной Америке обзавестись собственным аналогом «Пальмовой ветви». Увы, график поисковых запросов Google за 2004—2018 годы показывает устойчивое общемировое снижение интереса к самому блистательному фестивалю и его призам — и это очень грустно.

Сравнительный график интереса к Каннскому фестивалю и Netflix в Google Trends

Сравнительный график интереса к Каннскому фестивалю и Netflix в Google TrendsНо есть и другой, еще более серьезный, вопрос, возникающий в связи с этим конфликтом. Сколько прогресса в принципе способен вынести человек? И так ли неправы те, кто пытается вставить ему палки в колеса — хотя бы на время, пока не будут выработаны защитные механизмы? Недавнее выступление Марка Цукерберга в американском сенате массовым сознанием было редуцировано до анекдота, в котором дедушка просит внука подключить принтер. Но ужас ситуации не в том, что сенаторы и конгрессмены не понимают, как работает Facebook, — ужас в том, что не до конца понимает это и сам Цукерберг, слишком часто отвечающий на вопросы: «I don't know».

Сюжет с «русскими хакерами», утечками данных и политическим скандалом в связи с вмешательством иностранного государства в выборы постепенно перерос сам себя и вскрыл гораздо более серьезную проблему. Оказалось, что человек, как в древности, снова окружен лесом — цифровыми джунглями, где его подстерегают опасности, которые еще только предстоит описать и исследовать. И вот выясняется, что пионеры «экономики внимания», создавая алгоритмы, помогающие как можно дольше удерживать пользователя на сайте, совершенно не представляли себе ни политических последствий, ни их влияния на человеческую психику. Они не догадывались, что красный значок нового уведомления будет восприниматься как неотменимый раздражитель (в Facebook его сначала хотели сделать синим, и тогда мировая история сложилась бы по-другому) и что движение пальца по экрану смартфона, как у собаки Павлова, синхронизируется с дофаминовым вознаграждением за лайки и будет вызывать наркотическую зависимость. Они не думали, что персональные данные легко могут быть украдены и использованы для манипуляции выборами — как и алгоритмы, автоматически подгружающие для вас следующий ролик, похожий на предыдущий (поэтому компромата на Хиллари Клинтон на YouTube было больше и он выдавался пользователям чаще, чем компромат на Трампа). И если старомодный фильм претендует на то, чтобы запереть нас в кинотеатре и сожрать два часа нашего времени, то опция «смотреть следующим» на YouTube (или на той же Netflix) претендует на то, чтобы жрать время сутками, попутно заражая наше сознание вирусами неизвестного происхождения.

Не исключено, что все это текущие проблемы и новые поколения цифровых аборигенов выработают что-то вроде ментальных антител, а про Facebook через сто лет будут вспоминать так же, как сегодня вспоминают про эпидемию испанки, на предыдущем этапе глобализации убившей 100 млн человек. Недавние исследования показывают, что представители поколения X (то есть люди, рожденные между 1965 и 1981 годами) пользуются социальными сетями на 40 минут в неделю больше, чем следующие за ними миллениалы. Кроме того, люди среднего возраста — а это многочисленная и наиболее экономически активная группа — реже других откладывают смартфоны за обеденным столом и чаще пользуются несколькими устройствами одновременно. И именно этим людям, одной ногой стоящим в XX веке, а другой в XXI, сегодня приходится метаться между «старым», «новым», «плохим» и «хорошим», разрываться между нарастающими противоречиями — и осмыслять их.

Когда сову пытаются натянуть на глобус, нельзя забывать о том, что сова живая и ей больно.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия