Кино

КиноРюсукэ Хамагути: «Я прошу актеров читать реплики как телефонную книгу»

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»

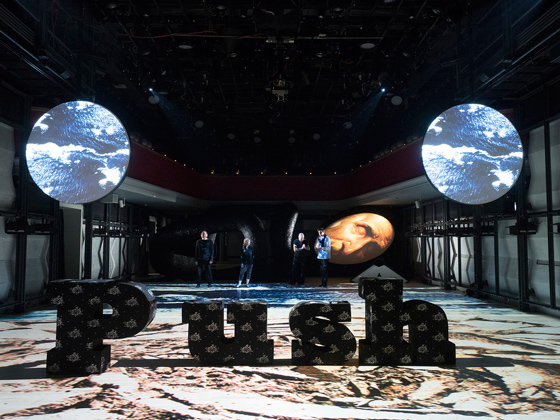

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»Премьера спектакля «Стойкий принцип» по пьесе Кальдерона о принце Фернандо, мученике мира посреди тотальной войны, была сыграна в Электротеатре в самый разгар страшных событий над Синаем, в Париже и Ливане.

В самом конце 80-х, на заре очередной прекрасной эпохи, которая так качественно истлела на наших глазах, был у Бориса Юхананова беззаботно-артистический проект под названием «Хохороны» — похороны в игре, похороны в хохоте. В спазмах юношеского декадентства казалось, что эти игровые похороны/хохороны культуры — только новое начало, предчувствие выходящей из вод Атлантиды. Нам тогда многим так казалось.

Когда же вместо начала, вместо Серебряного века из репрессированных и судорожно воскрешенных его элементов восстали кадавры — разжиревшие в нулевые годы, распухшие на дармовой навозной куче упыри псевдокультурной псевдопамяти, надежды на всякую возможность возрождения рухнули. В 2013-м, на премьере выпущенной в Школе драматического искусства первой редакции спектакля, центральный в «Стойком принципе» образ кладбища рифмовался со столетием самого благополучного, сытного русского года, за которым последовали мировая бойня и крушение царств.

Спустя два года, в ноябре 2015-го, выпуская новую версию спектакля на сцене Электротеатра, Юхананов — переводчик эфирной тайнописи на язык жизнетворческого перформанса — попал еще в один юбилей: столетие знаменитого спектакля Мейерхольда «Стойкий принц» в Александринке. Подобно Мейерхольду, в разгар мировой войны поставившему спектакль о смиренном непротивленце, стойком принце (сыгранном, кстати, актрисой), Юхананов исследует сам принцип неагрессивной религиозности в ситуации тотальной войны всех со всеми.

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»Вслед за Мейерхольдом он выводит на подмостки «слугу просцениума», объявляющего об антрактах. Их — множество: спектакль делится на две огромные части по три акта в каждой, всего около девяти часов сценического времени. Можно смотреть два дня по четыре часа, можно — что, на мой взгляд, лучше — в один день, с обеда и почти до полуночи.

Юхананов вчитал в пьесу Кальдерона весь век безмолвия, век крика, век смерти, отделяющий нас от ее первой постановки в России. Серебряный — непрочитанный — век, сияющая корона русской государственности, вновь затоптанный переворотом 90-х, становится скрытой темой спектакля, одновременно празднующего его акмеистические, аполлонические — и авангардные, дионисийские черты. Но не только: в отличие от Мейерхольда, работавшего с первым русским переводом Бальмонта, Юхананов выбрал гениальный текст Пастернака (1958), в котором сюжет о насилии и жертве, страдании и наказании передан языком человека, ставшего свидетелем ГУЛАГа и Освенцима.

Перенеся спектакль в пространство Электротеатра, Юхананов сделал его строже, разделил на две половины, одну из которых составляет виртуозно и бесстрашно сыгранная пьеса Кальдерона, а другую — сцены-мутанты, со всего карнавального разбега падающие прямо в пушкинский «Пир во время чумы».

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»Впрочем, похоронный пир начинается уже в первой части, когда буквы P-U-S-H (-K-I-N?..) по одной, как надгробные камни, в торжественной тишине увозят со сцены, чтобы покрыть ее ковровыми узорами барочного Кальдерона. Музыка арабского Востока, иранские танцы и кружения дервишей мешаются с христианским хоралом Kyrie eleison, молитвенная истовость — со страстью, религиозный пыл — со смирением. Узорчатая светопись этой напряженной поэзии поражает давно отученное от нее ухо. Алла Казакова — Феникс, стоя на верхней сцене (о, память о средневековом испанском коррале!), выкрикивает слова про неведомую тоску и, чтобы подчеркнуть ее силу, рисует сначала красоту цветов, желающих стать морем, и моря, завидующего цветочному ковру, — вот какая красота оставляет ее равнодушной под гнетом неведомого горя… Эта тоска станет яснее, когда тайно тоскующий по ней Принц ответит ей сонетом об увядающих цветах. Ничто не соединит сильнее магометанина и португальца, чем имя Феникс, образ пылающей любви, возрождающейся из пепла. А пока на этот мостик над бездной выйдет ее возлюбленный Мулей и, прежде чем поведать о смертельной опасности, о флоте португальцев, двинувшихся к Танжеру, зависнет в поэтическом трансе, в видении предрассветного солнца, с участием утирающего слезы молодой Авроре. Экзальтированное переживание красоты мира перед угрозой его уничтожения — этот барочный эксцесс внезапно обрушивается в самую сердцевину сегодняшнего опыта. И потому, когда над белым полем, окаймленным орнаментальной кромкой, летят тени истребителей, это никого не удивляет, а древняя, воинственная сила слов звучит точно из позабытой глубины жизни.

Юхананов вчитал в пьесу Кальдерона весь век безмолвия, век крика, век смерти, отделяющий нас от ее первой постановки в России.

В мерцающем свете зеркал колеблются тени воинов и поэтов, барочные двойники — мы сами, вновь оказавшиеся в складке цивилизаций, — и сила веры, с которой взывают здесь к Аллаху или Христу, никого не защищает перед неведомой любовной тоской.

Композитор Дмитрий Курляндский наполнил спектакль звуками дыхания, касания — его шепоты и шорохи колдовской магией окутывают слова, и без того мерцающие двойным светом. Невольники, рабы дуют в трубочки, стягивающие им горло как ошейники, и извлекают музыку, радующую Феникс.

Поэзия, из смерти рождающая жизнь, а в жизни распознающая кадавров, трупы остывших смыслов, — в такой барочный узел, как в удавку, завязана поэтика юханановского «Стойкого принципа». Здесь все рождается на кладбище, преданное «в руки смерти как бы на пороге жизни». Огромная посмертная маска Кальдерона созерцает четыре буквы PUSH — знак насилия и корня в имени другого поэта, чей «Пир во время чумы» станет ответом испанскому пророку, а во второй части мертвое лицо Пушкина станет созерцать похороны смыслов.

© Олимпия Орлова / Электротеатр «Станиславский»

© Олимпия Орлова / Электротеатр «Станиславский»Многолетний вербальный и физический тренинг, пройденный большинством актеров «Стойкого принципа» у Анатолия Васильева, тренинг, в котором заново, из несуществующего пепла, сконструирована традиция поэтического мистериального театра с его звукописью, пробивающей «небесную» твердь, создал настоящее сценическое воинство. Тайна патетического слова явлена в горестной и экзальтированной декламации Аллы Казаковой (Феникс) и мужественной, «низкой ноте» Валерия Афанасьева (Короля Феца). Но прежде всего — в дуэте Игоря Яцко (Фернандо) и Павла Кравца (Мулея). Чем больше сияющее лицо Яцко-Принца превращается в прекрасную маску смирения и веры, тем неистовее игра Кравца: в отличие от легендарного «Стойкого принца» Гротовского, у Юхананова неистовствует и страдает Мулей, а не Фернандо, знающий, что неразделенная любовь приносит больше страданий, чем его обыденная участь жертвы.

Вторая часть «Стойкого принципа» целиком зависит от первой — питается ею. Ее кощунственная, карнавальная пародийность отражается в нескончаемо текущем на двух экранах мартирологе едва ли не всех сколько-нибудь значимых имен русского и европейского театра ХХ века — от Кантора и Мейерхольда до Станиславского и Фоменко. Барокко с его интенсивными контрастами позволяет актерам одновременные жесты скорби и радости, кощунства и патетики. Игра сценок-мутантов множится — советский театр, немецкий театр, театр молчания, театр фигурного катания, падшие ангелы, оборотни и упыри, декадентские напевы Вертинского и советский сентиментальный шансон… Композитор Федор Софронов ставит одну пластинку за другой, и его нескончаемый комментарий к музыкальной энциклопедии ХХ века взрывается трагическим и гротескным рок-н-ролльным «Пиром во время чумы». Не пародия, но прощание с принципом деконструкции, умножающим упырей и кадавров, ритуал жизни посреди кладбища.

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»

© Андрей Безукладников / Электротеатр «Станиславский»Пушкинский апокалипсис, разыгранный на разные лица и голоса, претерпевает поистине барочные превращения. Гротескный кентавр — Председатель (Андрей Островский) и Священник (Светлана Найденова), насытившись образами гниющей на кладбище культуры, неистово и экстатично творит культ смерти на пороге жизни. И когда Кравец, только что сыгравший Мулея, в монологе Молодого человека поминает того, «кто выбыл первым из круга нашего», образ Стойкого принца с его проповедью любви и ненасилия возвращается в круг спектакля.

Кладбищенский концерт завершается гимном целой эпохе, одой поколению Юхананова, поколениям тех, кто уповал на возрождение, а оказался посреди кладбища. Знаменитую «Орландину» Хвостенко—Волохонского—Федорова радостно горланят актеры и зрители, завершая многочасовое постижение «стойкого принципа».

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Искусство

ИскусствоМарк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем

26 марта 2021185 Современная музыка

Современная музыкаПетербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова

26 марта 2021223 Общество

ОбществоКлассик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым

26 марта 2021149 Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноРежиссер «Ампира V» и «Generation П» — о своем первом фильме, хронике пробуждения советского эроса «Нескучный сад». Его покажут на «Артдокфесте»

25 марта 2021321 Театр

Театр Литература

Литература Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Кровостока», «Сольвычегодска», «ИЛЬЯМАЗО», Loqiemean, Mujuice и другие громкие отечественные релизы месяца

24 марта 202190 Искусство

ИскусствоИсторик медиа Наталья Тихонова и мультипликатор Иван Максимов — о зарождении абстрактного фильма в СССР

24 марта 2021438 Современная музыка

Современная музыка