В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

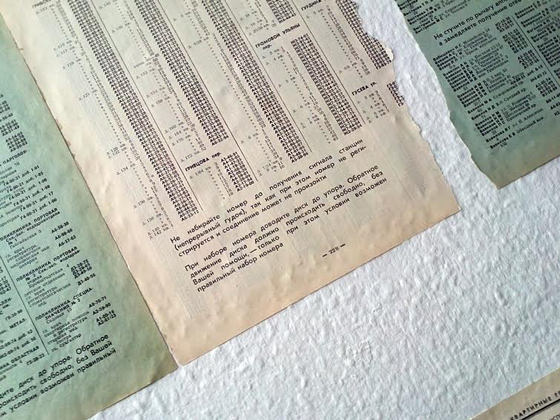

28 ноября 202424790 «Машина письма Гоголь», Москва, 2016

«Машина письма Гоголь», Москва, 2016Между Прагой и Братиславой по-прежнему существует активное поле художественных взаимодействий. В апреле фестивалем Týden diverzity («Неделя разнообразия») в центре Праги открылось новое пространство Hybernská с ассоциированными исследователями и художниками, которое в будущем станет частью Карлова университета. В рамках фестиваля прошла выставка «Город и эмоции», посвященная современному искусству и активизму в публичном пространстве российских городов. Куратор выставки Якуб Капичьяк собрал работы и акции разных авторов, в числе которых были Саша Курмаз, Катрин Ненашева, Петр Павленский, Тимофей Радя, группы «ЗИП», ZUK CLUB и «Коллективные действия», активисты Р. Рословцев и Р. Линн; также была представлена документация «Монстраций». Среди прочего на выставке была показана и работа Павла Арсеньева «Фрагменты идеологического серфинга» (фестиваль «Форма», Москва, 2015 г.).

Помимо всего прочего, Якуб — редактор журнала экспериментального и неконвенционального творчества Kloaka, который издается в Братиславе с 2010 года. В свежем выпуске издания опубликовано интервью с Павлом Арсеньевым, посвященное судьбе политического искусства после протестной мобилизации, переходу от акционистских экспериментов к теоретическим платформам и издательским проектам, а также методологической рефлексии этой новой ситуации в поэтических построениях.

Якуб Капичьяк: Ваш цикл стихотворений «Ready-written» любопытно рассматривать из перспективы коммуникативных актов, как вы о них пишете [1]. Изначально вы были читателем, но после апроприации становились автором (или якобы автором). Отличается, по вашему мнению, построенная вами ситуация от других ситуаций, основанных на стратегии реди-мейда, или такое авторское напряжение свойственно этой стратегии всегда? Были для вас в этом случае важными идеи прагматической поэтики или более важными были другие вопросы, например, социальные?

Павел Арсеньев: Я должен признаться, что поэтическая практика апроприации в цикле «Ready-written» и исследования по прагматической поэтике, в которых я принимаю участие в рамках одноименного семинара [2], являются взаимодополняющими: какие-то теоретические опции нащупывает литературная техника, а с другой стороны, сама прагматическая философия языка пронизана духом творческого отношения к предмету исследования. В конце концов, любое творчество всегда происходит в соавторстве с неким теоретическим контекстом, а знание никогда не имеет дела с независимо существующими фактами, только и ждущими открытия. Не бывает субъекта без инструмента, а любой инструмент всегда включает в себя творческий и творящий жест субъекта, что наделяет эстетической потенциальностью почти всякое действие. Так же и в случае параллельного развития и взаимного уточнения художественного метода и теоретической практики.

Примерно так же связаны опыт чтения и опыт письма, редко жизнеспособные по отдельности. Как описывал это Вагинов, «Свистонов лежал в постели и читал, т.е. писал, так как для него это было одно и то же». Практика чтения всегда предполагает те или иные медиачувствительные формы апроприации — читаем ли мы, как Свистонов, отмечая красным карандашом абзацы и занося их в переделанном виде в свою рукопись, или водим пальцем по тачпаду, расставляя электронные метки и гиперссылки.

Можно вести арьергардные бои за безвозвратно утраченную трансцендентальную и эмоциональную цельность, а можно сделать ставкой художественное выражение самого инфоразрыва и текстовой шизофрении.

После того как большинство не только стало грамотным, но и обрело доступ к средствам авторствования, наиболее примечательным образом нас отличают не техники письма (литература с этим давно имеет дело), а именно техники чтения — книги с карандашом, ленты на телефоне, аудиокниги или электронной переписки. Из различия в способе потребления информации следуют и объемы ее потребления, а уже отсюда выстраиваются авторские поэтики и, в пределе, целые лагеря в литературном процессе. Таким образом, причины сегодняшнего разрыва между экспериментальной и медиаспецифической поэзией, с одной стороны, и «официальной культурой версификации» (Ч. Бернстин), с другой, связаны с разными способами потребления информации и резким неравенством в объеме потребления. Грубо говоря, мы по-разному отвечаем на такой затрагивающий всех «вызов современности», как информационные перегрузки: можно вести арьергардные бои за безвозвратно утраченную трансцендентальную и эмоциональную цельность, а можно сделать ставкой художественное выражение самого инфоразрыва и текстовой шизофрении.

Вот эти нарождающиеся техники чтения я и стремлюсь тематизировать — посредством того, что уже не совсем можно называть письмом, а скорее — следами или метками чтения, слушания или любой другой формы апроприации текстов. Если методы многих художников XX века часто рассматривают в качестве освоения возросшего объема фабрично произведенных объектов, то и постиндустриальные масштабы текстового производства, в которое мы вовлечены в эпоху пользовательского интернета, кажутся мне заслуживающими внимания и даже требующими творческой субъективации этого избытка.

Капичьяк: Михаил Ямпольский в своей последней книге о Дмитрии Пригове [3] пишет о разных характерах концептуализма на Западе и в России. Западный концептуализм характеризуется как более научный, но концептуализм в России своим романтизмом «не позволяет выйти в метапространство описания, поскольку там эти “вещи” теряют всякий смысл. Перформативность в таком мире совершенно невозможна, алгоритмов тут нет, а есть чистая литературщина. Концептуалист оказывается замкнутым в рамках того самого языка, который он хотел бы описать». Речь идет, конечно, о концептуализме 1970—1980-х годов. Когда я смотрю на ваши последние произведения, мне кажется, что вам более близок этот научный концептуализм, чем романтический. Каково ваше отношение к концептуализму? Как на вас повлияли традиции западного и русского концептуализма?

Арсеньев: Как я уже сказал, концептуализм наш (раз уж их так много и у каждой эпохи и контекста — свой) носит характер дисциплинарно смешанный — он и научный, и литературный. Но вообще я бы все же использовал понятие прагматизма, благо оно еще лучше позволяет объединять теоретические затеи с творческими.

Если обратиться к истории идей и философии языка, концептуалистами впервые называли тех, кто занял срединную позицию в древней схоластической тяжбе между реалистами и номиналистами. Согласно Оккаму, бывшему представителем ультраноминалистского лагеря и провозвестником британской эмпирической философии языка (а также «первым выражением материализма», по словам Маркса), признаются только единичные сущности, обладающие теми или иными качествами, тогда как все универсалии описываются как знаки операций ума (а не реальные сущности). На этом позитивистском фундаменте основываются не только его логические последователи и философия обыденного языка, но может быть основана и прагматическая поэтика, чувствительная к измерению события (высказывания). По версии прагматической традиции, в обычном окружении большинство объектов/событий существуют постольку, поскольку уже не просто обладают конкретными свойствами, но и обнаруживают для воспринимающего и говорящего различные возможности действия, в том числе — действия при помощи слов (к примеру, как было сказано, их апроприации).

Творческая субъективность при этом не перемещается на метауровень, откуда отправляет свою власть над материалом (как в концептуализме), но размещается в самой ситуации высказывания, обнаруживая не только рефлексивную дистанцию, но и свою вовлеченность и деятельностный характер. В этом смысле носитель прагматической поэтики и соответствующего художественного самосознания оказывается не «замкнутым в рамках того самого языка, который он хотел бы описать» (как Ямпольский описывает положение концептуалиста), но существует в среде принципиально равных дискурсивных транзакций, а агентность его высказывания является не врожденным трансцендентальным преимуществом, но благоприобретенным свойством, растворенным в инструментальной среде. Так демократично снимается навязчивое желание выхода в метапространство.

Капичьяк: Вместе с Романом Осминкиным и Диной Гатиной вы участвовали в Лаборатории поэтического акционизма, которая была платформой для левых идей, художественного активизма и современной поэзии. В 2012 году, во время митингов, именно ваш лозунг «Вы нас даже не представляете» приобрел общую известность. Даже была устроена выставка с этим названием. Но после того, мне кажется, вы как бы ушли из данного, скажем, социального пространства, вы стали больше заниматься художественными вопросами, вопросами теории. Почему? Или это вообще не так?

Теоретический поиск и построение художественных машин — это одно и то же.

Арсеньев: Наверное, необходимо сказать, что лаборатория, если проследить за траекториями ее участников, предстала бы довольно разнородным и неожиданным образованием, куда каждый привносил свое: Рома — эксцессивную телесность и хореографию уличной акции, если не сказать — выходки, Дина — интерес к пространственной вещественности и сопротивлению материалов, наконец, я — идею материализации (поэтического) текста посредством как его партизанского размещения в городской среде, так и построения камерных текстовых объектов и инсталляций.

Тот же знаменитый баннер имеет довольно примечательную предысторию, иллюстрирующую всю разнородность энергий, привходивших в лабораторию: сперва он был получен в числе материалов, необходимых для работы, на одной выставке и вывешен с чисто автореферентной надписью «Натянутое высказывание», затем — задействован в экспериментальных перекрытиях Невского проспекта ночью с надписью «Революция — это нежность» и только после этого получил пресловутую надпись с двусмысленной инвективой, адресованной «непредставляющим».

Точно так же как до и во время активной работы лаборатории существовала сложная констелляция, не сводящаяся только к левым идеям и художественному акционизму (но включавшая также и практику совместности, интерес к вещественности и текстуальности, теоретические попытки их осмысления и издательские действия в этом направлении), не стоит недооценивать и политичность характера дальнейшей, пусть и преимущественно индивидуальной, работы участников. Со своей стороны я могу сказать, что сохраняю верность интуициям действенности поэтического акта, хотя само понимание действия/акта (да еще к тому же столь специфичной его разновидности, как дискурсивная) существенно трансформировалось со времен первых интервенций в городскую среду и обнаружило немало аналитических парадоксов, а вера в благополучную перформативность столкнулась с серией примечательных поломок.

Собственно, именно поэтому парадоксальный самоподрыв акта высказывания, срывающееся речевое происшествие или самоисполняющееся пророчество мне и представляются сегодня наиболее интересными действиями при помощи слов. Такое понимание поэтического акта [4] стремится уйти как от неомодернистского языкового дизайна, призванного маркировать автора как адепта престижного дискурсивного потребления, так и от прямолинейного ангажированного «делегирования слова другим/угнетенным».

В сложившейся ситуации политической и эстетической реакции я вижу необходимость, прежде всего, в (само)критике способности высказывания, включенной в само его производство. Сегодня недостает (само)обращенности высказывания к собственным производственным условиям. Кажется, что на решение именно этих задач и направлены прагматические парадоксы и тексты, бунтующие, прежде всего, против того, чтобы быть воспринятыми как «нормальные стихи».

© Свободное марксистское издательство, 2011

© Свободное марксистское издательство, 2011Капичьяк: Кроме того, вы активно продолжаете работать в разных медиа — поэтические тексты, объекты, инсталляции, видео... Почему для вас важно работать в разных медиа? Встречаетесь ли вы с какими-нибудь структурными различиями во время работы?

Арсеньев: На самом деле это сочетание разных медиа — текстов и текстографических видео или текстовых объектов/инсталляций — и переход от одного к другому не так уж самоочевидны и не столько свидетельствуют о какой-то непрошеной продуктивности, сколько представляют собой след блуждания определенной интуиции письма или, если угодно, снятия письма. В известной степени поэзия всегда стремится оспорить и преодолеть язык, причем не только вверх, к нематериальности идеи, но также и вниз, «к самим вещам». Это сопротивление поэзии (не знаю, сохраняется ли двузначность генетива в словацком) и ее постоянное стремление выйти за свои собственные (или языковые) пределы находят реализацию в самых разных формах продолжения «поэзии другими средствами». В моем случае это документальные поэтические объекты.

Собственно, уже техника реди-риттенов сдвигает понимание поэтического творчества в сторону «готовых текстовых объектов», прагматическая поэтика, в свою очередь, добавляет к этому деятельностное, перформативное измерение (даже если мы скорее говорим о поломках действий), сворачивая поэтическую субъективность в жест.

Главным вопросом, по-моему, становится не «Как писать стихи?», но «Как (больше) не писать стихи?»

Обратной стороной такой трансформации и оказывается возрастающая привлекательность рефлексии о языке поэзии или создания поэтических объектов в сравнении с перспективой написания еще одного венка сонетов. Ставка на производство самих способов речевого производства неизбежно приводит к утрате способности к нормативному творчеству, ограниченному пространством публикации.

Другими словами, главным вопросом, по-моему, становится не «Как писать стихи?», но «Как (больше) не писать стихи?»

Мне кажется, что лирическое письмо устарело именно из-за своей сильной трансцендентальной инстанции и соответствующего типа соединения между субъектом и материалом (примерно так же, как устарел корреляционизм). Требуется новое соотношение между поэтической волей (или аппаратом восприятия) и эмпирической реальностью, которое мне представляется интересным искать в координатах документального и объектного.

Слово часто понималось в авангардных поэтиках как вещь, как-таковое, как само/нереферентное образование, однако речь шла о фактизации отдельных элементов дискурса, но не о поэмах, понятых как объекты (это скорее наследует деятельностно-прагматической формуле Хармса «стихотворения, бросаемые в окно», чем позитивистской модели фактов самого языка у Крученых). Понимание поэмы как объекта распадается на метафорическое понимание объектов (в чем важную роль играет техника «готовых текстовых объектов») и понимание буквальное. Уже в первом случае подразумевается, что некие образования существуют объективно, до и помимо поэтической воли (или ее функция существенно отличается от прежней функции обработки материала), в качестве объекта, который непрозрачен для поэтического субъекта и может быть им только зарегистрирован, но не «пропущен автором через себя».

«Тексты, найденные под обоями» (публичная программа Manifesta 10, 2014 г., Санкт-Петербург)

«Тексты, найденные под обоями» (публичная программа Manifesta 10, 2014 г., Санкт-Петербург)Так, к примеру, «Тексты, найденные под обоями» развивают именно идею готовых текстовых объектов, существующих все еще на бумаге, хотя состояние и история использования этой бумаги говорят скорее об археологической дистанции по отношению к культуре текста. И все же это все еще тексты (а не объекты), к тому же схваченные сугубо литературным сознанием.

Для того же, чтобы помыслить существование поэтических объектов в среде, не гарантированной подобной оптикой, необходимо упомянуть еще раз советского обэриута и сказать о работе, в которой оммаж ему опять же сочетался с испытанием его инструментальной метафоры письма на окнах его же собственного дома в Петербурге. В работе «Если стихотворение бросить в окно...» на место найденных объектов приходит почти отсутствующая инсталляция (отсутствие, на которое, однако, указывают все следы происшествия: осколки стекла, лента ограждения, скопление народа), создающая неопределенную до конца ситуацию на границе провокационной композиции и случайного происшествия.

Реплика инсталляции «Если стихотворение бросить в окно…» на выставке Poésie objective (Matadero, Мадрид, 2016 г.)© Paco Gómez

Реплика инсталляции «Если стихотворение бросить в окно…» на выставке Poésie objective (Matadero, Мадрид, 2016 г.)© Paco GómezВ рассматриваемых работах (и чем дальше, тем больше) имеет место уже не столько письмо (в котором всегда остается субъект, пусть и свернутый в жест назначения или конструирования ситуации), сколько констатация его поломки, исчезновения или негации и возникающей на его месте самоорганизации материалов. Если письмо уже сломано (или отворачивается от себя и стирает себя), то и сами объекты еще существуют в достаточно нестабильном состоянии: либо отсутствуют там, где должны быть, либо представлены своими обломками, либо саморазрушаются на глазах.

Так, в цикле объектов «Материальная поэзия» объектом становится сама катастрофа, обращенная на медиум, объекты становятся из катастрофы, то есть выброс поэтической энергии происходит вследствие фактического разрушения ее материального субстрата (как эпизода в большой истории разобретения языка [5]) — в частности, клочка бумаги, который, по известному выражению Гегеля, «при действительном осуществлении попытки быть выраженным в словах должен был бы истлеть». Будучи никогда не высказываема, материальная основа письма может быть только разрушена в попытке выговаривания. Такая инсценировка (невозможности) высказывания «самих вещей» является, возможно, самым близким подступом к поэтической автономии материалов и преодолению диктатуры письма.

Цикл объектов «Материальная поэзия» на выставке «Дом голосов: на полях языка» (Лендок, Санкт-Петербург, 2015 г.)© Дарья Сулицына

Цикл объектов «Материальная поэзия» на выставке «Дом голосов: на полях языка» (Лендок, Санкт-Петербург, 2015 г.)© Дарья СулицынаПоэзия всегда стремилась к преодолению себя (прежней) (но это движение самоотмен всегда разворачивалось на территории языка — как частичное разрушение синтаксиса и контролируемый отказ от смысла), но никогда не разрывала с языком и его традиционным (но уже давно не единственным) медиальным субстратом, что и следовало бы попробовать в качестве радикализации этого движения к самим вещам. Если слова давно обрели право на самоорганизацию, то почему его лишаются материалы?

Капичьяк: Насколько для вас актуальны и важны термины, употребляемые в традиционной поэзии, в творчестве, — как, например, «вдохновение», «гений» или вообще слово «поэт»?

Арсеньев: Как отчасти уже должно было стать понятно из предыдущей реплики, вопросы агентности поэтического производства, соотношение субъекта, инструмента/метода и материала — флагрантного или контингентного — для меня являются определяющими. Другое дело, что выше методологический переход от негации/поломки письма к возникающей на его месте самоорганизации материалов описан весьма фрагментарно и, так сказать, из перспективы становления поэтической объектности. Если увидеть эту историю с точки зрения техноантропологии инструментов письма, то следует начинать еще раньше — с вычеркиваний читающего разума в «Примечаниях переводчика» [6] и эстетической субъективации алгоритмов контекстной рекламы в «Поэзии дорвеев», которые представляли конфликтующее (с исходным материалом), но еще вполне работающее устройство (или протез) поэтического вдохновения. Иногда, однако, этот аппарат и вовсе ломается.

Говорить о поэтическом «вдохновении» вне медиалогической перспективы, то есть не обращаясь к конкретной материальной обшивке и жестикуляторным сценариям, мне представляется бессмысленным. Как только же мы принимаем, что конструкция легенды вдохновения есть творческая субъективация господствующих механизмов и протоколов передачи и хранения информации, все становится на свои места.

«31 инструкция по эксплуатации поэтического аппарата» (Büro für kulturelle Übersetzungen, Лейпциг, 2015 г.)

«31 инструкция по эксплуатации поэтического аппарата» (Büro für kulturelle Übersetzungen, Лейпциг, 2015 г.)Так, метафорой механизма поэтического вдохновения в индустриальную эпоху очень часто выступали телефонный аппарат или радио (см. «Орфея» Ж. Кокто), поскольку для большинства пользователей они еще были в новинку и требовали тщательного следования инструкциям, которыми и снабжались эти аппараты. Поэтический труд мыслился по аналогии — как строгая экзистенциальная дисциплина и алгоритм обращения к аппарату поэтического вдохновения, отклонение от которых грозит браком, халтурой, графоманией. Индустриальный разум еще не ценил так спонтанность и импровизацию пользователя, как их превозносит постиндустриальный капитализм. Вместе с тем именно в эпоху нематериального труда эти человеческие способности начинают становиться не только ценностью, но ценностью дефицитной, существовать на грани истощения. Именно поэтому и для технологий поэтического вдохновения наступает нелегкий момент: если все дозволено, любые медиа возможны, а сопротивление материала почти отсутствует, ничто не может претендовать на статус трансляции из сакрального источника. Словом, в момент подозрительного культа спонтанности и рекуперации технологий творческого беспорядка «31 инструкция по эксплуатации поэтического аппарата» обращалась к археологии утраченной медиадисциплины, охватывавшей как техническую, так и артистическую рациональность.

И все же, как и в случае работы поэта-как-переводчика, работа поэта-оператора отмечена ощущением утраты алгоритмов поэтической производительности и методической замены письма описанием неисправностей поэтического аппарата. Машинное вдохновение всегда крадет у нас навык предыдущей модели мышления/письма (отсюда и вспомогательный характер «инструкций»), но оно же и заставляет писать по-новому. Точнее, не писать, а делать что-то другое.

Именно поэтому после этого следует еще несколько работ, субъективирующих технологии — поисковых машин и идеологических дисклеймеров во «Фрагментах идеологического серфинга», делегирования речевого производства в социальных сетях в «Посте доверия» вплоть до машинизации процедур редактирования на пути (само)разрушения письма в «Машине письма “Гоголь”». И каждую из этих работ можно рассматривать как постскриптум к долгой истории инструментов письма, которые, как было известно еще век назад, трудятся над нашими мыслями.

«Фрагменты идеологического серфинга» (фестиваль «Форма», Москва, 2015 г.)

«Фрагменты идеологического серфинга» (фестиваль «Форма», Москва, 2015 г.)Капичьяк: В последнее время вы занимаетесь теорией перформативности, но также ваши последние выставки «Машина письма “Гоголь”» и «Материальная поэзия» основаны на процессе возникновения, становления, конструкции... До какой степени ваши теоретические интересы влияют на ваше творчество? Обосновывает ли исследование в области теории литературы ваши интересы как поэта, художника — или наоборот?

Арсеньев: Мне кажется, на этот вопрос я уже ответил в самой первой реплике. Теоретический поиск и построение художественных машин — это одно и то же.

Капичьяк: Думаете ли вы иногда о напряжении, которое возникает между творчеством (конкретным литературным и художественным произведением) и попыткой его публичного осмысления автором? Или вопрос об этом напряжении возникает только перед критиком, теоретиком или любым воспринимателем? Перед ними тогда стоит задача интерпретации не только конкретного произведения, но еще и дополнительного текста об этом произведении...

Арсеньев: В этом зазоре все время как будто заложена какая-то бомба, какой-то непроговариваемый страх конвенции, опасение нарушения протокола («Высказываться теоретически о своих стихах? Какая наглость!»). В своей первой академической работе я приводил свои же собственные тексты (правда, под псевдонимом [7]) в качестве примера некой, тогда еще не вполне очевидной, эстетической парадигмы. Сейчас же, когда эта парадигма начала оформляться под названием «прагматическая» и распознаваться академически, нет смысла пытаться скрывать свои теоретические посылки, которые, как и многое другое в прагматизме, растут из артистически понятой практики и соответствующей ставки на мелиоризм (сознание возможности изменения существующего). И наоборот: теоретические интуиции питают художественную интуицию. Как я уже говорил, для меня это неразделимо. Не думаю, что было особенно разделимо для Шкловского или Третьякова, Дюшана или Кошута.

Здесь действительно таится вполне осознанная опасность, которую мне удалось определить как структурное проклятие редактора/теоретика: если в XIX веке проклятым, как известно, полагалось быть прежде всего поэтам (poètes maudits), то в XXI проклятыми оказываются и многие другие творческие работники, как, например, редактор (l'éditeur maudit): всем кажется, что если кто-то пишет и озвучивает что-то еще кроме стихов, то приглашать/публиковать его/ее в качестве поэта считается непрактичным, ведь этого добра и так хватает. Поэтов слишком много, поэтому те, кто умудряется увернуться от этого «Освенцима макулатуры», чья практика существует каким-то иным образом — на границе с искусством/теорией, обычно вытесняются полем. Причина этого в том, что само поле устроено таким (консервативным) образом, чтобы сопротивляться атакам на освященные традицией границы. Обычно такая невосприимчивость сулит полю постепенное сжатие и архаизацию, даже если первые симптомы его устаревания удается снять.

[1] Например, в статье «К конструкции прагматической поэтики» (НЛО, 2/2016).

[2] Семинар по прагматической поэтике существует в Петербурге с 2011 г. (см. подробнее здесь).

[3] Михаил Ямпольский. Пригов. Очерки художественного номинализма. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. 296 с.

[4] Чуть подробнее об этом — в номинационном комментарии к выдвижению Никиты Сунгатова на Премию Аркадия Драгомощенко.

[5] См. об этом подробнее: Арсеньев П. Языковые отношения: страх/страсть // Транслит, № 13.

[6] Так, ранний текстомонтаж «Примечаний переводчика» был реконструкцией способа написания собственного одноименного текста (состоящего, в свою очередь, из наиболее непрозрачных — и потому поэтичных — фрагментов «Голубой и коричневой книг»). Однако, возможно, такая реконструкция жеста говорила не только об индивидуальном опыте чтения Витгенштейна, но также о его собственном методе философствования (который требовал не создания новых синтетических пропозиций, а выбраковки бессмысленных) и еще — о современных способах чтения и понимания в целом. Техника обращения с высказываниями, присущая Витгенштейну, не только визуализируется, но и применяется к его собственному тексту. Этот метод, обращающий на автора его же собственный жест, можно назвать оммаж-атакой.

[7] Но и первый выпуск журнала содержал автора под одной фамилией, а редактора под другой — чисто тактическая мера расщепления субъективности (примечание П.А.).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424790 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202423255 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202426204 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202432188 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202432749 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202435361 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202436082 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202441644 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202441329 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202437076 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials