В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427059 Данила Ткаченко. «Родина», 2017© Данила Ткаченко

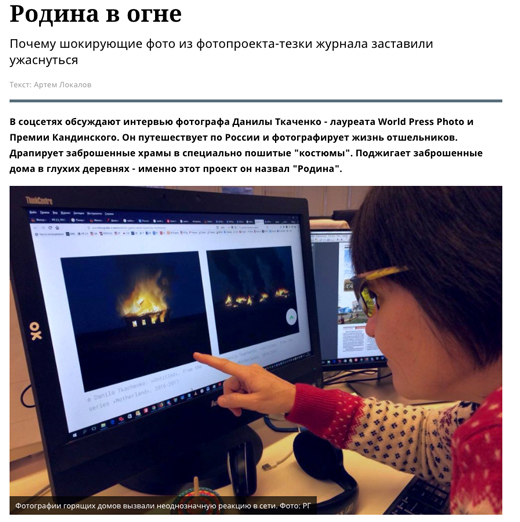

Данила Ткаченко. «Родина», 2017© Данила ТкаченкоВышедшее 23 ноября интервью с Данилой Ткаченко вызвало небывалую шумиху. Фотографа обвинили в вандализме, уничтожении частной, а возможно, и государственной собственности, в том, что он мог спровоцировать лесные пожары, и т.д. Сам Ткаченко от ответа ушел, и раз так — даем слово нашим экспертам.

журналист, художественный критик

Интересно, что до скандального интервью проект «Родина» был показан на XII музейной биеннале в Красноярске, о нем писали в «Коммерсанте». Никаких призывов вроде «руки пообломать» или «морду набить» не последовало. Стало быть, вопрос частной собственности и культурного наследия, который подняли на щит возмущенные дымом Отечества, на самом деле является вторичным. Тот же «Коммерсантъ» ранее подробно описывал российский феномен «ничейной экономики». Что же вызвало реакцию морального осуждения в проекте Данилы Ткаченко? Почему воображаемое так предсказуемо было принято за реальное, а реальное — за воображаемое?

Трансформация внутри кадра, которую мы видим в новых фотографиях Данилы, — один из способов вернуть реальность в изображение с помощью черного полотна, горящей вагонки и мешковины.

Один мой знакомый признался, что его смутила самоуверенная интонация моего собеседника, и его можно понять. В ситуации, когда невиновность ставится под сомнение (а у нас в стране, как известно, невиновных нет), отсутствие чувства вины автоматически воспринимается как признак антисоциальности. Легитимное право на насилие имеет только власть, и в этом смысле символический акт сожжения в проекте «Родина», визуально отсылающем (как и «Монументы») к искусству авангарда, — это апроприация властной инстанции. Еще Борис Гройс писал в «Gesamtkunstwerk Сталин», что русский авангард пытался учредить собственную власть максимально радикальным способом, избавившись от балласта прошлого. Точно так же своим властным жестом Данила Ткаченко как бы завершает историю, которая давно завершилась. Однако подобное столкновение с реальностью всегда пугает, поскольку это столкновение с ничем, безымянной зияющей пустотой, на месте которой должны быть выстроены спасительные смыслы.

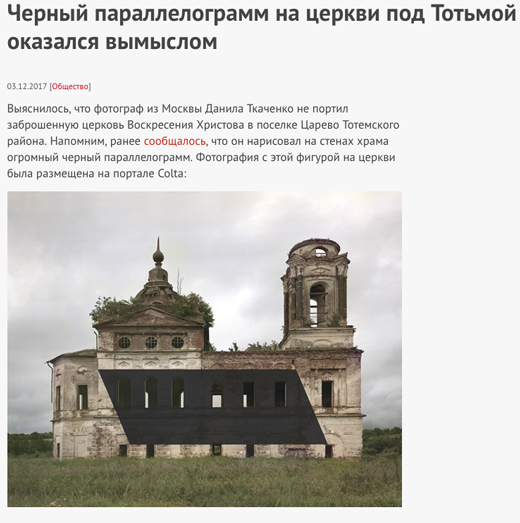

Неоднозначность новых проектов Данилы Ткаченко, заставившая активистов искать черный параллелограмм на церкви Воскресения Христова и проверять факт поджога в деревне Кучепалда, — воплощение современной художественной стратегии реинвестиции образа могуществом реального. В эпоху виртуальных изображений образ больше не является тем, что он репрезентирует, поэтому современное искусство в стремлении открыть реальность нередко создает образы «брутального реального». Трансформация внутри кадра, которую мы видим в новых фотографиях Данилы, — один из способов вернуть реальность в изображение с помощью черного полотна, горящей вагонки и мешковины.

© gazeta.ru

© gazeta.ruфотограф

Нет ничего удивительного и сколько-нибудь качественно нового в проекте Данилы Ткаченко «Родина». Наша Родина — она такая была и есть как с точки зрения циничной политики государства, так и с позиции художника-эгоцентриста. Различие заключается лишь в подходе к проблеме российской деревни: коллективно-государственном или индивидуальном. Чаще всего негодование общества начинается тогда, когда есть те или иные личностные проявления и действия, желательно разрушительного характера, а не созидательного. Такого рода реакцию общества мы сейчас и наблюдаем. Она вполне предсказуема и логична.

Но как быть, например, с государственным «художественным проектом», который остался практически незамеченным населением не только деревень, но и больших городов? «В сельской местности проживает сейчас 15 млн “лишних” человек, чье проживание на селе не требуется для обеспечения производства нужного количества сельскохозяйственной продукции», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Общероссийском гражданском форуме.

Государство готовится к новой реновации уже всей страны, художник поджигает всеми забытую и брошенную деревню. Плохо. Но разве не логично? Художник должен был заселить деревню людьми, восстановить ее или отстроить заново? Или, например, воссоздать российскую деревню с помощью фотошопа или фотомонтажа, как это много раз делал другой художник — Александр Родченко, прославляя великие стройки СССР, цена которым — миллионы человеческих жизней? Как в том, так и в другом случае действия художника — не причина, а следствие бесчеловечной политики государства.

Что касается художественных или фотографических достоинств проекта «Родина», то могу сказать личное мнение: в российской деревне уже сотни лет существует народное «художественное высказывание», которое традиционно называется «пустить петуха» и означает поджечь дом соседа. Разумеется, это варварство, но его сегодня почему-то называют «хайпом». Здесь важно другое: каждый народ заслуживает не только своего правителя, но и своего художника. Что делать и кто виноват? Данила Ткаченко продолжил варварские традиции российской деревни.

© pravmir.ru

© pravmir.ruгалерист, куратор, главный специалист дирекции по региональному развитию Государственного центра современного искусства (РОСИЗО-ГЦСИ), руководитель магистерской программы «Арт-менеджмент и галерейное дело», преподаватель кафедры истории кино и современного искусства РГГУ

Проект Данилы Ткаченко «Родина», где запечатлены горящие избы, на мой взгляд, — это сюжет не только и не столько о гибели деревни и уничтожении ее индустриальной цивилизацией. Мне думается, что это больше история о переходе из мира материального в новый мир — мир идей, энергий, ментальных связей, нематериального, история о том, что пришло время «развеять пепел» дряхлеющего прошлого по полям и дать возможность прорасти на этом месте новой жизни, новым формам.

И «горят» эти люди, как сгнившие домики: кто-то желает закидать человека «камнями» — посадить художника в тюрьму — или предлагает отправить в психушку.

Расставание с прошлым для каждого из нас — процесс индивидуальный и эмоциональный. Как мы расстаемся с прошлым? И что мы ценим в жесте художника? Какой уровень эмпатии и терпимости проявляем к людям и их реакциям, к их поступкам и к жестам художника? С одной стороны, меня удивляет, что некоторые представители профессионального сообщества подключились к реакционным рядам и стали шеймить автора за уничтожение частной собственности. С другой стороны, когда видишь подобные реакции людей, начинаешь думать о том, что проект художника не только сжигает сгнившие, брошенные избы — символ «прошлого», но и поджигает внутри каждого из нас разные конструкции восприятия реальности.

И «горят» эти люди, как сгнившие домики: кто-то желает закидать человека «камнями» — посадить художника в тюрьму — или предлагает отправить в психушку. Таких вот людей беспокоит, что чья-то собственность была уничтожена.

Чья? Кто пострадавший? Какая собственность, если она сгнила?

А может, наоборот, это мусор, брошенный теми, кто больше никогда сюда не вернется. Какие памятники архитектуры, если там нет ни одной тропинки для туриста? Почему представители «Архнадзора» захотели именно сейчас спасти эти дома, когда они превратились в пепел, но не спасают другие деревни? Все эти реакции — повод для размышлений и обсуждения. Я думаю, что это авторская удача.

© rg.ru

© rg.ruхудожественный критик, редактор «Художественного журнала»

В текущей ситуации правого наступления и правительственной цензуры случай с фотографом Данилой Ткаченко может не только послужить идеальной мишенью ультраконсервативной пропаганды, но и стать рычагом для очередного витка захвата культурной гегемонии правыми. Как и прежде, инициаторы — националистические и клерикальные силы, их методы — донос и фабрикация скандала с тем, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу якобы оскорбленных чувств. Их тактики и стратегии в борьбе за власть и ее преференции должны быть очевидны, их следует встречать непримиримым развенчанием; их идеологические трюки нужно отделять от легитимной озабоченности сохранностью архитектурного наследия и отношения к нему.

Однако, как бы противна ни была идея, что можно участвовать в гонениях на художника и свободу творчества, особенно в нынешнем климате, не следует отказываться и от анализа побуждений художника, политических импликаций его практики и, конечно, его риторики, коль скоро они симптоматизируют, на мой взгляд, общую антиномию в том художественном производстве в России, которое имеет провокативное измерение.

Существенной для понимания этих антиномий мне представляется классическая оборотная динамика трансгрессии: влечение к наказанию, жажда нарушить и подвергнуться наказанию, являющиеся одной из причин жестов раскрепощающего отказа. В авангарде — ярче всего в дада и сюрреализме — это было задействовано всегда. Но в постсоветском радикальном искусстве зачастую это влечение слишком зеркально, изоморфно порождающим его условиям. Как будто созданные Ткаченко в 2017 году серии «Монументы» (модификации заброшенных церквей внедренными объектами) и «Родина» (насыщенные фото поджигаемых художником, покинутых обитателями деревенских домов (в этой серии запечатлены не только заброшенные дома, но и специальные конструкции, построенные художником. — Ред.)) не просто выражают бессознательное стремление вызвать наказание, но и сконструированы как совершенное воплощение ненависти, презрения, ресентимента, которые так необходимы попам и их господству. Иконоборчество этих работ подтверждает негативно клерикальную монополию и те страхи, которые питают ее власть.

Ткаченко наслаждался пространственным размещением взгляда, ситуацией того, что он московский, столичный художник, который выставляется на Западе, имеет символическое и рыночное признание, приезжает на черном джипе в умирающую провинцию и инсценирует зрелище ее упадка.

Меня шокировала риторика Ткаченко в интервью Анне Комиссаровой. Что может сообщить зрителям такая замкнутость на представлении о творчестве как индивидуальной патографии травмы (в интервью мельком упомянута фигура глубоко религиозного отца) — в ущерб его критическому потенциалу и измерению публичности? «На каждого я смотрел как на биологический материал»; «Сжигание хлама расставило некие точки внутри меня»; «Чем больше жопы, тем интереснее»; «Русский человек очень вялый, <...> изнасилованный»; «Я считаю себя частью этого п****ца»; «Мы с ним были похожи на бандитов: два бородатых чувака на черном джипе с тонированными стеклами, приезжаем, поджигаем, уезжаем. Какое там искусство»; «Я себя чувствую ущербным автором»; «В принципе, я как раз работаю с этой пустотой, где человек ничего собой не представляет, является просто материалом». Лид капслоком — «НОВАЯ ЗВЕЗДА РОССИЙСКОЙ ФОТОГРАФИИ» — сенсационен в плохом смысле слова. Ведь риторику эту с какой-то точки зрения следует считать людоедской. А именно: она не сформулирована как провокация во имя чего-то иного. Того, с чем можно солидаризироваться. Здесь пример того, что Гегель называл абстрактным отрицанием. Такое простое отрицание — в отличие от конкретного или диалектического отрицания — не преодолевает породившие его условия, не выходит на новый этап.

Напротив, подобная риторика, скорее, воспроизводит порочный цикл травматического насилия. Похожие антиномии находили у группы «Война» или у Петра Павленского. Они симптоматизируют собой чудовищность постсоветского положения. Порой они чересчур увлекаются в своей мимикрии (повторе, миметическом отыгрывании, но не преодолении) всеобщего гниения и держимордовских аберраций — так, что не остается пространства для должной рефлексии о том, в чем ценность их жестов и провокаций. Ради и во имя чего?

Наконец, Ткаченко наслаждался пространственным размещением взгляда, ситуацией того, что он московский, столичный художник, который выставляется на Западе, имеет символическое и рыночное признание, приезжает на черном джипе в умирающую провинцию и инсценирует зрелище ее упадка — как некий эстетико-оптический пароксизм, преувеличенно воплощающий доксы о пересекающих нас общественных и географических асимметриях. Я считаю, что это измерение его работ, так ярко вскрывшееся в этом споре, должно побудить переосмыслить, во-первых, этнографический паразитизм, во-вторых, те установки художественной педагогики, которые воспроизводят в рамках дискурса документальной фотографии целые поколения авторов, в чьих методах эксплуатируют — вместо того чтобы деконструировать — предрассудки, классизмы и, по сути, неизжитые нами колониальные комплексы.

© newsvo.ru

© newsvo.ruпоэт, художник, теоретик искусства

Большие теоретики и практики современного искусства внимают красоте последнего проекта модного фотографа Данилы Ткаченко «Родина», где тот поджигал заброшенные дома в русской глубинке, сравнивая это с работой Сантьяго Сьерры. Но Сьерра делал зримым угнетение рабочих и мигрантов третьего мира, ставя политическую справедливость взамен этики межличностного взаимодействия. А этого персонажа если с кем-то и уместно сравнивать, то со Спенсером Туником, превращающим людей в ландшафтный биодизайн. Это циничный и нарочитый отказ от этики, но при этом ни разу не в пользу политики. Чистая эстетика — красиво? Эстетика всегда грязная — она всегда «красиво» плюс что-то еще. Конечно, с одной стороны, любая критика данного фотопроекта здесь беззащитна перед упреками в игре на руку национал-патриотическим силам в оплакивании русской деревни. Художник, как заправский правый акселерационист, решает ускорить процесс очищения «Родины» во имя победы чистой красоты безо всяких идеалов. Как там у Ницше: подтолкните последнего человека в пропасть, и родится сверхчеловек. О'кей, давайте без идеалов. Просто фотографическая плоскость без истории. Фотообраз. Но где-то мы уже видели такие фотообразы. Кто-то говорит с нами на языке таких фотообразов регулярных поджогов: горят библиотеки, в центре Архангельска поджигают остатки деревянной северной архитектуры для строительство очередного торгового центра, в Ростове-на-Дону выжигают целые районы под девелоперские проекты, православные фундаменталисты поджигают кинотеатры…

Власть молчит и поджигает дома людей. Художник молчит и поджигает дома без людей.

Но художник решает подлить в этот огонь еще и своего маслица, потому что «красиво». За красоту можно многое простить, особенно за наслаждение эстетикой распада и пейзажем бесконечного регресса. Так, значит, художник попал в пресловутый Zeitgeist, так как дух времени современного человека «есть дух смерти, на которую, как известно, нельзя смотреть в упор». Но если это работа скорби через овеществление смерти на фотоплоскости, то чья это травма и смерть чего запечатлевается? Художник говорит: это моя травма, это смерть уже умершего, поэтому никакая этика мне не указ, никакая политика мне не приказ. Забудьте, что вы что-то помните, не важно, чьи дома горят, не важно, кем они были построены, наслаждайтесь остановленным мгновением перед тем, как они будут преданы полному забвению. Но дома не принадлежат художнику, и поджигает он не себя. Где здесь границы между самотерапией и насилием? Да, это сила красоты, но это красота неразличения: ведь и сила власти — именно в нашей забывчивости. Власть молчит и поджигает дома людей. Художник молчит и поджигает дома без людей. Состава преступления нет. Просто полное отождествление (на символическом уровне?) с насилием власти: «жги и властвуй».

журналист, художественный критик

Скандал в связи с последними работами Данилы Ткаченко в который раз показывает две главные тенденции в теперешних умонастроениях: обличать и лицемерить. Если бы все борцы за святость и неприкосновенность русской деревни в последние четверть века хотя бы единожды высказались против закрытия очередной сельской школы или больницы, захвата колхозных земель или за строительство дороги, моста, электросети в какой-нибудь медвежий угол с той же энергией, с какой сейчас они обрушились с обвинениями на художника, ему, может быть, и не пришлось бы делать такой проект. Характерно и то, что никого, кроме крошечного сообщества краеведов-энтузиастов, особенно не тревожит вид разрушенных сельских церквей, но как только художник — без ущерба для памятника — на время съемки превращает руину в супрематический объект, добавляя сюрреализма русскому социальному ландшафту, все немедленно оказываются оскорблены в своих лучших чувствах. И, конечно, не дав себе ни малейшего труда разобраться в смысле работ, оскорбленные готовы засудить их автора за хулиганство и прочие уголовные преступления, хотя смысл его искусства, как мне кажется, глубоко гуманистический. Единственная польза от этого скандала состоит в том, что все вдруг вспомнили о существовании права частной собственности в России: обычно такая ерунда, гарантированная нам конституцией, никого не волнует. Что касается вопроса собственности, тут я склонна доверять художнику и его огромному, несмотря на юность, опыту путешествий вглубь неизвестной России. Верю, что сгоревшие дома были выморочным имуществом и через считанные годы исчезли бы сами собой под действием природных сил.

Насколько я понимаю, «Родина» — естественное продолжение другого выдающегося проекта Данилы Ткаченко «Закрытые территории»: составляя каталог руин советского мифа о (военно-)техническом прогрессе как пути в светлое будущее, он не мог не прийти к исследованию его оборотной стороны — мифа о русской деревне. И ярость, какую вызывает «Родина», свидетельствует о том, что художник попал в болевую точку. Поразительно, что мы десятилетиями читали прозу деревенщиков, криком кричавших об умирании русской деревни, но не готовы смириться с произведением искусства, трезво и холодно, несмотря на все эти огненные страсти, констатирующим, что умерла не только деревня, но и самый миф о ней. Для меня стал большой неожиданностью выход Данилы Ткаченко из поля «чистой» фотографии в поле, так сказать, акционистского ленд-арта, но, вероятно, такова была художественная необходимость: очевидно, ритуальный «мировой пожар» был нужен не только для создания эффектного фотографического образа, но и для того, чтобы национальный миф сгорел в очистительном огне.

© Kehrer Galerie

© Kehrer Galerieхудожественный критик

Самый большой недостаток работ Данилы — в том, что они слишком нравятся коллекционерам. Если пренебречь этим, то проявится диалог с экспериментами 1970-х, открывшими промежуточные режимы между ландшафтом и архитектурой, которые Розалинд Краусс в 1979-м назвала «расширенным полем» и в его терминах интерпретировала пространственное искусство. В этом поле архитектура и ландшафт в соединении со своим прямым отрицанием — не-ландшафтом и не-архитектурой дополнили условия модернистской скульптуры тремя нетождественными ей расширениями — site construction, marked sites и axiomatic structure.

Последние проекты Данилы продуктивно, хотя и неполно, интерпретируются через эту модель, точнее, через отношения с сайт-специфичным искусством и ленд-артом с их работой между полюсами культурного и природного, построенного и непостроенного.

В «Опытном поле» он конструировал формальную семантику site construction, которая краткостью отсылала к маркировке места, а визуальной риторикой — к аксиоматическим структурам, и одновременно взламывал постмодернистскую кодировку Краусс связью конструкции с властной и биополитической проблематикой.

В проекте «Родина» он опять создал осциллирующую идентификацию в расширенном поле, прочитав исключенную из социального порядка деревню как помеченный забвением ландшафт, а затем превратив marked sites в огненную конструкцию. Фатальный способ работы с пространством столкнул представления о деревне как о материальном наследии с реальностью исчезновения фетишизированных этим представлением деревень.

В последних «Монументах» артикуляция понятий «плоского» и «пространственного» указывает на аксиоматические структуры, а ландшафт фиксирует работу в зоне «конструкций на месте». В медиальном соединении супрематических плоскостей и остовов храмов гибридная медиальность руин становится гибридной темпоральностью современного произведения.

Во всех проектах мы видим мерцание исторической и социальной рефлексии и указание на временность того, что было константами расширенного поля, и понимаем, как меняются практика и проблематика искусства. Для Краусс работа художника была работой самоопределения искусства в культурном поле, но все-таки оставалась художественной практикой. Для Данилы важен поиск эстетического смысла вне поля и практик искусства. Он ищет позиции для переопределения прежних зон в терминах коллективной памяти и биополитики, для анализа ложного сознания и слипания заблуждения и убеждения в постправде.

Интерес к идеологической механике представления, стоящий за фотографиями Данилы, и сами эти фотографии точностью своих вопросов определенно политизируют те пограничные зоны, на которые могла бы претендовать власть, если бы реальность не противоречила ее притязаниям так отчетливо и бескомпромиссно.

В рецепции его работ в соцсетях и массмедиа изумляют градус агрессии и зашкаливающее количество прямых угроз. Требование наказать сталкивается с неочевидностью причины для наказания, то есть с особым родом слепоты в отношении собственного желания и страха. Что за этим возмущением стоит?

Оно, конечно, не имеет ничего общего ни со смыслом работ, ни с какой-либо реальностью. В реальности сельские жители переселяются в город, а не наоборот. На одну общину поднимателей села в Черноземье приходятся тысячи исчезнувших и брошенных деревень остальной России. Для уехавших в город деревенских жителей апология места, где невозможно жить, — как признание фейка ценностью. Для адептов режима это как присяга в верности и ценно, во-первых, декларацией консерватизма, а во-вторых, подключением, как к матрице, к общему полю фейковости, потому что других когнитивных сущностей режим не производит.

Для включенных в матрицу выбор реакций не так уж велик: 1) игнорировать; 2) признать и реагировать эстетически; 3) редуцировать эстетическое событие до криминального. Первые два сюжета — о лицемерии, последний — об агрессии. В реальности воплощаются все три, но заметен только последний.

Психоаналитики говорят, что агрессию производит страх утраты контроля над собственным аффектом, то есть если пациент опасается, что может не сдержать агрессию, то он ее и не сдерживает. Но выглядит при этом борцом за традиционные ценности, даже если у него камень за пазухой или, не знаю, бутыль с мочой, а не просто пропуск в Думу. Звучит так, словно не забота о населении, а нимфомания, латентный гомосексуализм и ревность к любовнице царя крушат сообщества и произведения, которые вызвали чувства у народных избранников и чиновников. Но чем еще объяснить сюрреализм публичной политики? Ситуация усугубляется цензом на харизматичных и умных — когда их больше 3%, система теряет стабильность. Какая культурная политика возможна при таком раскладе? Поэтому в медиа — только унылая агрессия остепенившихся гопников и деградировавших интеллектуалов.

Записал Сергей Гуськов.

Автор благодарит Анну Комиссарову за помощь при подготовке материала.

Понравился материал? Помоги сайту!

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427059 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425334 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428174 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434058 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434612 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437171 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437898 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443476 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443102 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438667 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials