В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

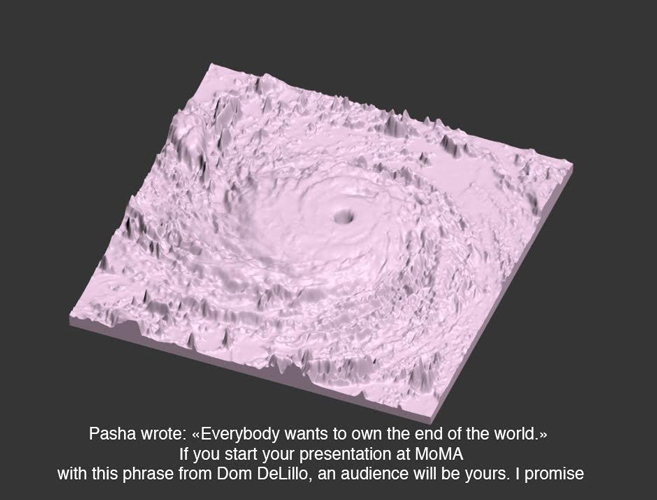

28 ноября 202426286 Robert Pasternak. History After Art. Кадр из видео, 2027

Robert Pasternak. History After Art. Кадр из видео, 2027На этой неделе на «Винзаводе» открывается выставка Арсения Жиляева «Возвращение» — предпоследняя часть большого цикла «Прощание с вечной молодостью». Куратор проекта Андрей Шенталь побеседовал с художником.

Андрей Шенталь: Надеюсь, ты не против, если я раскрою карты. Ты пригласил меня в качестве куратора твоей выставки практически на финальном этапе. Подготовка шла уже несколько месяцев, и, хотя еще не было четко очерченной концепции, была уже сформулирована основная идея (искусственный разум Роберт Пастернак, восстанавливающий космические корабли) и сформировано основное содержание (3D-макеты будущих скульптур). Какое-то время я сомневался, принимать ли мне это приглашение. Сегодня даже маленькие персональные выставки с одной работой требуют присутствия кураторской инстанции. Куратор во многом стал фигурой интеллектуальной легитимации и рыночной валоризации искусства. Но проблема тут не только в профанации кураторской профессии, но и в том, что в таких выставках нет никакого противостояния, нет никакой диалектики между различными инстанциями. Персональная выставка, если речь не идет о традиционной ретроспективе, — это диалектика, где противостояние двух эго разрешается в синтезе выставочной формы.

Мне было неинтересно присоединяться к готовому проекту и написать поверх этого какой-то интригующий текст, поставить свою подпись и получить гонорар. Однако предложенное тобой пространство для маневра оказалось открытым. В частности, я мог додумать и переформулировать общую идею, которая бы свела вместе твои интенции и интуиции, а это автоматически подразумевало и внесение определенных корректировок как в организацию зала, так и в процесс производства объектов. Но меня подкупило то, что ты был не против и чисто художественных интервенций с моей стороны. Создание таймлайна истории искусства, которая изначально предполагалась как чисто декоративная, напоминало, скорее, собственный художественный проект внутри твоего кураторского проекта. Вообще некоторые твои вымышленные музеи, которые можно назвать твоим основным медиумом или метамедиумом, в принципе подразумевают, что тебе не нужен куратор как таковой. В связи с этим я хотел спросить: зачем тебе вообще нужен куратор?

Арсений Жиляев: Мне приходится курировать чаще, однако эта деятельность для меня как для художника является факультативной. Обычно на предложение что-то прокурировать я отвечаю: только за большие деньги или только ради друзей. «Протезирование» — читай: зарабатывание денег за написание текста и легитимацию расстановки объектов — может быть отвергнуто из-за больших творческих амбиций и надежд, связанных с курированием. Но в среднем каждому приходилось делать подобную работу. И мне кажется, что это тот случай, когда освобождение от личных проекций порой даже способствует качественному результату. Речь идет об обязательных проектах, где даже настоящие, не факультативные, кураторы должны принимать правила игры. Например, ретроспектива или же просто большая выставка заслуженного художника, у которого нет мотивации на эксперимент и в принципе известность не дает пространства для исследовательского маневра. Так вот, я не вижу здесь большой проблемы. Это как в спорте: чтобы стать чемпионом, необходимы в том числе скучные победы «на классе». Практика показывает, что на первом месте как раз оказывается тот, кто лучше всего играл с командами из нижней части таблицы, в среднем побеждая со счетом 1:0. Проекты, после которых говорят, что куратор выступил как профессионал и все же смог найти что-то интересное в уже заезженном сюжете. Моя история курирования за редким исключением — это как раз «профессиональная» деятельность за рамками творческих амбиций, и не думаю, что в данном случае можно говорить о профанации, скорее, о буднях.

Обычно на предложение что-то прокурировать я отвечаю: только за большие деньги или только ради друзей.

«Винзавод» создал очень комфортные условия для кураторов в рамках юбилейной программы. Признаюсь честно, сам бы мог польститься на них. Как результат, мы видим серию очень качественных проектов художников «среднего возраста». А это для нашего контекста — большая редкость. Россия, как известно, — страна контрастов. У нас крупными архитекторами одновременно строится несколько серьезных музеев, но основные галереи перестали участвовать в ярмарках или вовсе закрылись. Небольших нон-профитных мест формата кунстхалле нет вообще. Зато теперь можно говорить об андеграунде, где художники на коленке пытаются делать «настоящее» искусство. Между мегаломанией музейного строительства и усилиями андеграунда — пропасть. Если «Винзавод» будет поддерживать планку, поднятую серией «Прощание с вечной молодостью», делая хотя бы два-три проекта в год, в Москве появится столь нужное для нормального развития и эксперимента среднее звено. Хотя у меня есть некоторая ностальгия по еще не джентрифицированной середине 2000-х...

Если говорить о моем художническом творчестве, то для меня куратор крайне важен. Из-за его, так скажем, структурной позиции. Куратор — это человек, который находится за рамками фиктивного нарратива и может предоставить ключ или карту к его пониманию. Я не могу это сделать, так как включен в игру. Все, что будет сказано мной, может быть лишь уловкой. Фиктивный художник и куратор, которые обычно действуют в моих проектах, тоже неспособны подняться до метапозиции и увидеть ситуацию целиком. Но вот «настоящий» куратор обладает правом это сделать. Впрочем, это минимум, от которого в идеале можно двигаться дальше. Признаюсь честно: подобное случается не так часто. Все же метакурирование, курирование других кураторов или же уже готовых фиктивных выставок, — дело непростое. Поэтому я рад, что ты согласился мне подыграть.

В своем пределе я исхожу из идеала, где дефиниции куратора и художника теряют смысл, когда суверенная свобода второго распространяется вплоть до институциональной свободы первого. Хрестоматийный в этом смысле пример — музеи революции. По сути, в них показывается художническая инсталляция, которая получила легитимность и ответственность кураторской. Для меня это советский вариант модернистского музея, который был превращен в artist-run space. В каком-то смысле абстрактный кабинет Эль Лисицкого может считаться художническо-кураторской инсталляцией. Проекты воскрешенного Вальтера Беньямина и деятельность метамузея МоАА (Берлин) — тоже об этом.

Ты в своей творческой активности — многопрофильный работник. Но кураторская позиция для тебя нова. И, возможно, поэтому по отношению к ней слышится энтузиазм, похожий на тот, что испытывали советские люди по отношению к западному миру или же, например, украинцы по отношению к Европейскому союзу. Мне кажется, это очень ценно. Ведь такого рода энтузиазм служит важнейшим напоминанием о высоких идеалах, которые некогда были, но постепенно деградировали. Чем для тебя видится курирование? Кто идеальный куратор твоих проектов?

Robert Pasternak. History After Art. Кадр из видео, 2027

Robert Pasternak. History After Art. Кадр из видео, 2027Шенталь: Безусловно, в случае персональных ретроспектив или монографических выставок «заслуженных» художников роль куратора может быть ограничена выборкой работ, их расположением и разработкой общего нарратива и т.д. В Лондоне я насмотрелся выставок классиков модернизма, куда был интегрирован элемент эксперимента. Например, в свое время на меня произвело впечатление, когда куратор Николас Каллинен, подготовивший ретроспективу Эдварда Мунка, попытался осовременить этого не столь уже прогрессивного автора через его интерес к медиа (кино, фотографии, электрическому освещению). В одном из залов было собрано множество полотен с навязчивым мотивом обнаженной плачущей девушки. Этот повторяющий сюжет превращал живопись в трехмерную хронофотографию в духе Эдварда Мейбриджа. В какой-то момент в погоне за зрителем кураторство становится «куратризмом» (curationism), оригинальность превращается в оригинальничанье. Это начинает раздражать и пробуждает ностальгию по добротным выставкам из Третьяковки или Пушкинского.

Виктор Мизиано выделяет несколько экспозиционных жанров: историко-художественные, тематические, репрезентативные, персональные, экспериментальные выставки, а также «мегавыставки». Мне как куратору интереснее экспериментальные форматы: возможно, в силу неискушенности, а может, во мне говорят художнические амбиции. В 2012 году мы вместе с Жоао Лайей готовили проект «В прямом эфире: меры строгой экономии», который показывали в Лондоне, а затем в других европейских городах. Незадолго до этого были объявлены «меры строгой экономии», и мы решили представить, какой может быть рецессионная эстетика после структурного кино и классического видеоарта. Помимо лоу-фай-видео, PowerPoint-презентаций или же постинтернет-искусства (тогда еще, кажется, этот термин не вошел в обиход) мы использовали любительские YouTube-каналы и трейлер фильма «Социализм» Жан-Люка Годара, который, по сути, является ускоренной до нескольких минут версией фильма. Внутри этого видеонарратива нехудожественная визуальная продукция подвергалась «артификации», а все вместе производило смехотворный эффект.

В какой-то момент в погоне за зрителем кураторство становится «куратризмом» (curationism), оригинальность превращается в оригинальничанье.

Когда ты мне рассказал историю про художника Роберта Пастернака, я сразу начал думать, как мы можем радикализировать высказывание не только посредством мифотворчества в виде бесконечных текстов, но и исключительно на кураторском языке. Твой текст про генеративных художников будущего, которые будут производить зомби-абстракцию для корпоративных коллекций, навел меня на мысль, что похожая ситуация может произойти и с другими профессиями: ведь они так же будут устаревать и мутировать. Мне пришла в голову идея разработать кураторский алгоритм, заменяющий «настоящего» куратора. В одном из текстов, на которые меня вывел Google, говорилось, что в этом году должен появиться такой эксперимент. Я долго сомневался насчет этого, потому что, в принципе, это дешевый популистский прием. Прежде всего, не хотелось впасть в формалистский техницизм, поверхностную фетишизацию технологий в духе science art на волне раздутого хайпа вокруг AI. Но, мне кажется, в инициированной тобой спекуляции о будущем искусства, где не осталось человеческого, этот прием вполне уместен. И, я надеюсь, он будет считываться не как самоцель, но как критика отчуждения человека машиной. Как известно из философии и медиатеории, человека порабощает не только труд, но и сама техника, которая остается «темной зоной» и не позволяет производить обмен информацией. Мир искусства, давно ставший глобальной машиной по производству стейтментов (в том числе критических), все меньше и меньше интересуется зрителем, несмотря на прокламацию как радикальности, так и, наоборот, инклюзивности.

Жиляев: Неизведанность техники можно победить техническим просвещением, об этом много говорит Михаил Куртов. В этом смысле отчуждение человека мне представляется не такой уж большой проблемой. Тут, скорее, можно говорить о стремительном старении и выходе из оборота людей, которые просто не успевают подстраиваться под все новые и новые требования прогресса. Но ведь то же самое происходит и с техническими устройствами, и нам в том числе свойственно проецировать на них человеческие эмоции. Возможно, с этим связано желание сохранять вышедшие из употребления приборы или старые автомобили. Хотя философ мог бы сказать, что выходит из употребления не само устройство, а определенного рода соединение, которое оно создавало вместе с человеком и временем своей жизни. Ведь чувствительные люди часто замечают, что не только животные становятся похожими на своих хозяев, а хозяева на животных, но и «неодушевленные» механизмы могут особым образом реагировать, иметь свой характер и пр. Но все равно в среднем век машины недолог. В сфере художественного производства тоже есть своего рода гонка, но она в каком-то смысле менее агрессивна, и ее цель — борьба за вечную жизнь, хотя в начале XX века казалось, что все же за вечную смерть искусства. Считается, что современное искусство — это предел неотчужденности, антимашинная, не поддающаяся алгоритмизации деятельность. Ведь она построена на последовательном нарушении правил, нарушении нарушенных правил и так до бесконечности. Но если уже сегодня мы можем представить искусственно сгенерированного художника (пусть пока в Силиконовой долине все еще работают над эстетикой XIX века с его категориями прекрасного) и даже посмотреть на отдельные примеры такого рода творчества, то уж кураторская деятельность, как мне казалось, должна была поддаваться отсчитыванию еще более эффективно.

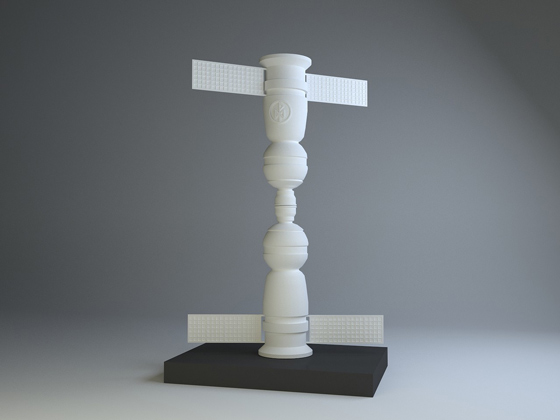

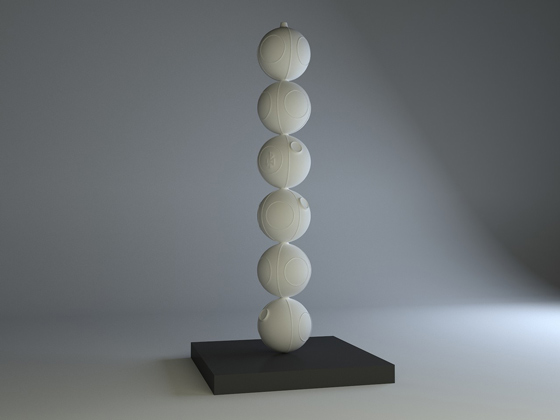

Арсений Жиляев. Возвращение. Эскиз инсталляции, 2017

Арсений Жиляев. Возвращение. Эскиз инсталляции, 2017Шенталь: Джон Робертс писал о диалектике утраты и обретения мастерства в искусстве, например, в случае создания реди-мейда, коллажа, концептуальных работ, а теперь и каких-нибудь событий или ситуаций. Используя информационные технологии и формы «нематериального» производства, художник противопоставляет их господствующим отношениям между техникой, наукой и производственными отношениями. То есть он или она заимствует техники производительного труда, но полностью не включается в его логику, как бы защищаясь через субъективный творческий акт, через художественную автономию. Использование ИИ может быть не только сайнс-артом, но и критической стратегией, учитывающей новую конфигурацию в общественном разделении труда. С внедрением искусственного интеллекта, безусловно, будут происходить коренные изменения и в системе искусства. Но, пока мы говорим о «слабом» искусственном интеллекте, которому нужно ассистирование со стороны человека, художественному сообществу бояться нечего. Хотя уже происходит иерархизация: с одной стороны, кураторы и критики, а с другой, анонимные «писцы», ну и с выставками «зомби-абстракции» вполне справится простой алгоритм.

Но, мне кажется, изменения коснутся, в первую очередь, знаточества и истории искусства. Благодаря аналитике данных сегодня можно обрабатывать такой массив информации, с которым не справится ни один ученый. Причем анализ проводится не только на простом распознании повторяющихся паттернов, но и на семантическом уровне, в результате чего делаются открытия «влияний», которые не могли быть произведены раньше. Лев Манович в недавней статье «Автономная эстетика» в журнале Flash Art указывает, что такая аналитика имеет множество ограничений и мы не должны пытаться брать полученные результаты за правило. Что открывает парадигма «культурной аналитики» — это не сходства, но различия. Но мне не кажется верной идея такой плюрализации, предложенная Мановичем. Для меня важнее работа с категориями, но и сама категоризация, вероятно, может трансформироваться — в частности, она будет все чаще оспаривать историческую линейную логику. Анализ данных станет базовой техникой любого искусствоведа, который освободится от кропотливой архивной работы в пользу более абстрактных спекуляций. Что-то похожее произойдет и с кураторством.

Жиляев: Да, эта часть кураторской работы точно должна быть автоматизирована! Как и с врачами, которые просто физически не могут успевать прочитывать весь массив исследований для эффективного апгрейда своих методов лечения и диагностики, часть творческой активности экспозиционера уйдет на откуп программам. Вообще я думаю, что современное искусство не так уж сложно автоматизировать. Его матрица, заложенная историческим авангардом и экспериментами модернизма, довольно проста. Я могу с легкостью представить искусственно созданные монохромы, которые с точки зрения формальных характеристик будут обладать еще более притягательными качествами, нежели их человеческие аналоги. Потом, все же человеку надо питаться, его гонят вперед упомянутая тобой борьба раба и господина, желание признания со стороны истории и пр. Машина, свободная от многих наших слабостей, может делать значительно более радикальное, значительно более нетривиальное искусство. Если представить, что в какой-то момент будут просчитаны и в том или ином виде реализованы все следствия из матрицы искусства XX века, человеку просто придется переизбирать отношение к творчеству.

Меня всегда смущали ингуманистические спекуляции, когда, например, художник выступал в роли некого недочеловека, умолял себя, чтобы дать голос природе, и пр. Мне кажется это такой наивностью и позой.

Когда появилась фотография, происходило нечто подобное. Были голоса, утверждавшие, что искусство закончилось. Или что фотография — это не искусство. Или, наоборот, что только фотография — искусство, а живопись мертва. Когда появятся первые произведения современного искусства, созданные не человеком, часть коллекционеров (та же Силиконовая долина, которая не очень интересуется творчеством людей, например) переключится на него, другая будет отстаивать аутентичность страдания в конкретных исторических обстоятельствах, выраженного в произведении. Но со временем, скорее всего, произойдет смешение человека и нечеловека, а также переопределение их совместного творчества. Знаешь, сегодня средний шахматист, который может пользоваться компьютером для просчитывания ходов даже весьма средней программой, оказывается на уровне гроссмейстера. Возможно, искусство ждет то же самое.

Хотя в нашем случае получился мир, где уже сложно четко атрибутировать источник творческой активности, да и жизни в целом. Уж точно она не принадлежит «одушевленному», работу ведь делает «робот-историк». При этом, мне кажется, в ней присутствует неустранимая логика, которую можно было бы назвать человеческой, но не думаю, что это так. Или, по крайней мере, в этой логике проявляются закономерности более общего характера. В этом смысле меня всегда смущали ингуманистические спекуляции, когда, например, художник выступал в роли некого недочеловека, умолял себя, чтобы дать голос природе, и пр. Мне кажется это такой наивностью и позой. Если уж и можно прийти к общему/нечеловеческому, то, скорее, через обострение человечности, через то, что у космистов называлось «антропокосмизм» (термин Николая Холодного, ученика Вернадского). Хотя все зависит от границ человеческого, конечно. Но так или иначе, на мой вкус, Пастернак сохранил травму своего рождения, хотя и не может уже считаться художником или куратором в нашем понимании. Расскажи подробнее о специфике его исследовательской работы.

Шенталь: Идею робота-историка я позаимствовал из книги Мануэля де Ланды «Война в эпоху разумных машин», где он описывает историю развития военной техники с точки зрения такого автономного робота, для которого человечество — не более чем субстрат, сделавший возможными появление и эволюцию технических объектов. Я, в частности, думал об институциональной теории искусства, утверждающей, что искусство производится за счет акта номинации: то, что художник называет оным и что принимает институция, и становится искусством. Но что будет, когда вся эта система рухнет, когда будет уничтожен архив, когда сменится эпистема, как будут восприниматься все эти бесчисленные и, по сути, бессмысленные объекты, если утратятся этикетаж, учебники по истории, YouTube-лекции? Будет ли «Спиральная дамба» Роберта Смитсона восприниматься как круги на полях или культовое сооружение? Будут ли скульптуры Ричарда Серры такими же непонятными объектами, как в фильме Кубрика «Космическая одиссея»? Бен Вудард, в частности, писал про ксено- или экзоархеологию, где подобные чужеродные, «чужие» монолиты соединяют настоящий момент с «абиссальным» временем, то есть несоотносимым с человеческим субъективным временем. По сути, как кантовское возвышенное, которое берет не пространственно, но темпорально. И в этой связи я решил поспекулировать, как такой робот-историк будет проводить археологию искусства после утраты руководства или пособия, может ли культура уцелеть как некий найденный жесткий диск. Этим можно было заниматься долгие годы, и можно было бы написать целую книгу в духе де Ланды, но за неимением времени я ограничился своими знаниями и библиотекой.

Арсений Жиляев. Возвращение. Эскиз инсталляции, 2017

Арсений Жиляев. Возвращение. Эскиз инсталляции, 2017Для робота-историка, как можно предположить, не будет разницы между эстетическим и техническим объектами, он воспринимает рукотворные (да и природные) артефакты как технэ (τέχνη) — понятие, которое еще не превратилось ни в римское ars, ни в английское art, искусство еще не отделилось от техники и технологии. Я пытался выявить воспроизводящиеся структуры, через которые робот мог бы идентифицировать себя, подобно ребенку, собирающему себя через свое отражение или слова окружающих (то, что называется «стадией зеркала»). Например, прорисовку человеческого лица, а затем его искажение в модернизме он может воспринимать как упражнение, тренировку в face recognition, вертикальные композиции, не только как сублимацию, но и как тягу к преодолению гравитации и т.д. Подобные вещи встречаются и в природе, и мне, в частности, были интересны идеи Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс об организации хаоса в порядок, что наблюдается одновременно в химии, физике, биологии и социуме.

Роботизированная история не знает при этом этики: фото из тюрьмы Абу-Грейб оказываются вместе с иконописью. Она же демократизирует визуальную продукцию: композиция «Венера и Марс» Боттичелли может соседствовать с Котопсом из одноименного мультика. И тут ты прав: все это всегда остается «человеческим, слишком человеческим». И даже не в том смысле, что я не могу занять неантропоцентричную позицию, но в том, что само производство этих образов диктуется человеческой матрицей. В частности, в моем фильме, где грибы обращаются к человеку, я указывал на комичность попыток утратить свою агентность и раствориться в природном, это всегда будет чревовещание. Поэтому в каком-то смысле новый материализм или реализм в искусстве — это всего лишь радикализированная версия старого доброго остранения.

Но в этой пластичности образов, их способности меняться, меняя другие, есть и опасная сторона, связанная с тем, что эти воспроизводящиеся паттерны становятся трансисторическими категориями, нарушая историчность искусства. И это та ловушка, которая поджидает исследователей, чересчур увлеченных нейронными сетями, нейроэстетикой, неодарвинизмом и другими тенденциями. И у меня, кстати, есть важный вопрос насчет названия выставки. Тут, с одной стороны, «возвращение» космических кораблей как некая адаптация гуманистической линии Николая Федорова, если я правильно понимаю твою изначальную задумку. Но есть и второе «возвращение», связанное с античными канонами и эталонами. Оно как будто эксплицитно намекает на трансисторический взгляд на искусство, апеллирует к вечным и незыблемым эстетическим ценностям, что может быть легко интерпретировано как правая позиция.

Роботизированная история не знает при этом этики: фото из тюрьмы Абу-Грейб оказываются вместе с иконописью.

Жиляев: В таком случае Маркс должен быть интерпретирован как правый мыслитель в отношении эстетической теории. Собственно, трансисторическая ценность античного искусства и стала камнем преткновения в спорах о взглядах на искусство автора «Капитала». Логика здесь довольно четкая. Внутри античного полиса, несмотря на или даже благодаря неразвитости общественных отношений, были на короткое время достигнуты идеальные для существования искусства условия. Коммунизм должен вернуть их, но уже на более высокой ступени социального становления, которая позволит искоренить рабство и вообще всякую эксплуатацию. Эта же логика стоит за интерпретацией революции у Михаила Лифшица как силы не только разрушительной, но и восстанавливающей истинное положение дел. Он отчасти ответственен за попытку реконструкции марксистской эстетики в каноне социалистического реализма. Хотя то, что выросло из почвы, разрыхленной Лифшицем, исходя из минимума (пусть лучше плохой академизм, чем какой угодно модернизм), далеко отстоит от намеченного идеала высокого реализма. И здесь можно говорить о заинтерпретированности этой линии искусства. Она сразу провоцирует появление всех призраков дискуссий холодной войны вроде «абстракция = свобода творчества и демократия» против «фигуративный реализм = тоталитаризм и гонения на художников». Вера в предельную укорененность, нетрансформируемую связь между определенными формами искусства и политической позицией сама по себе очень консервативна и должна быть в первую очередь подвергнута критике. Почему бы не реапроприировать репрезентативный реализм у правых спекулянтов? Ведь у них же получилось сделать синти-поп музыкой альт-райт. Или левые слишком консервативны для этого? Мне твои опасения напоминают арт-активизм трамповской эпохи, когда художников в Нью-Йорке атакуют за то, что они недостаточно нью-йоркские, что само по себе некоторый парадокс.

Но мне, в принципе, кажется, что выставка не получилась про вечное возвращение эстетического идеала. Да и не могла такой получиться по объективным причинам: у нас нет для этого предпосылок. Она, скорее, про невозможность этот идеал сегодня воплотить в принципе. И здесь может быть неожиданная перекличка с некоторыми ассоциированными с космизмом мыслителями — например, Николаем Бердяевым. Для него воплощение идеала по определению невозможно в нашем мире, по крайней мере, до второго пришествия Христа. В этом смысле модернизм — вечный в своей незавершенности — есть рефлексия на истинное положение дел, истинный реализм. А цельность античности — это языческая иллюзия, скрывающая покорность трагедии и человеческой обреченности. Удивительным образом общественный прогресс здесь подчиняется еще более радикальному требованию, чем в марксизме, который, по мнению Бердяева, остается заложником логики искупления, еще слишком зависим от экономики этого мира, иными словами, слишком буржуазен. Я знаю, что ты занимаешь очень критическую, хотя и противоречивую, на мой вкус, позицию по отношению к русскому космизму. Интересно, что опасения, которые он у тебя вызывает, схожи с опасениями, высказанными выше в отношении «Возвращения». Выглядит слишком консервативно с точки зрения принятых на территории современного искусства норм, тоталитарно и пр. Но, мне кажется, они могут быть подвергнуты пересмотру примерно по тем же схемам «критики критики».

Вера в предельную укорененность, нетрансформируемую связь между определенными формами искусства и политической позицией сама по себе очень консервативна и должна быть в первую очередь подвергнута критике.

Шенталь: Я согласен с тобой, что эти клишированные формулы и базовые оппозиции (плохой реализм vs. хороший модернизм) остались не более чем отголоском холодной войны, хотя они и сегодня активно воспроизводятся. В этом отношении перепрочтение модернизма Давидом Риффом в рамках их совместного проекта с Дмитрием Гутовым мне кажется важной инициативой, которая потенциально может иметь серьезные последствия для доминирующих критических методологий. В частности, он указывает на аффилиацию модернизма с фашизмом и национал-социализмом, хотя, как мне кажется, личных идеологических ориентаций и склонностей художников недостаточно для критики. Более того, как показала нам эстетика альт-райт (я имею в виду 4chan и недавний скандал в лондонской галерее LD50), базовые модернистские ценности, которые до сих пор отстаивают первое и второе поколения October, утратили свой смысл. В частности, коллаж, который должен был раскрывать условия своего создания, то есть интерпретируемый в духе кантианской самокритики дисциплины, был взят на вооружение новыми правыми. И в этом отношении ревизия модернизма становится не просто каким-то постсоциалистическим ресентиментом, как это может показаться, но необходимым исследованием. Проблема критиков здесь заключается в том, что сами эстетические категории, на которые они опираются, являются исторически обусловленными. В частности, надо учитывать, что это продолжение риторики антиавторитарных левых. Что же касается самого Маркса, Ленина или Адорно, надо разводить их личные вкусы и заложенные ими идеи.

Также верно, что нельзя редуцировать формы искусства к политической позиции, однако я принципиально не соглашусь с тем, что мы можем отрицать историчность искусства. Если мы постулируем трансисторичность самой историчности, то попадаем в порочный круг. Похожим образом говорят некоторые кураторы и критики, утверждая, что сейчас нет существенной разницы между правым и левым искусством, что, мол, источники финансирования у них одни и те же. Отсутствие такого различия и есть традиционная правая позиция, которая даже не является новой. Сверхидентификация с агрессором, стратегия, которой пользовались группа IRWIN, «Новая академия» и которую сейчас эксплуатирует Гоша Рубчинский, — это один из возможных ответов на апроприацию левых модернистских ценностей правыми. Я не уверен, что такой détournement, такая критика «справа», — лучшая тактика, потому что она воспроизводит логику неразличения. Но в любом случае «Возвращение» движется по несколько иному пути. Твой ответ в этом споре тоньше, он не подразумевает идентификацию, но выводит проблему на метауровень, где проблематизируется сама сложность этих различий.

Что касается «русского космизма» (противоречивость этого термина вынесем за скобки), то при всем уважении к некоторым идеям я не могу смириться с правым, религиозным, сексистским и националистическим уклоном этих авторов. Мой вопрос к «космизму» заключается в следующем: даже если мы абсорбируем все наиболее прогрессивное, сможем ли мы избавиться от его изнанки или она лежит в основе этой философии? Ну и как человек, выросший в семье технарей, я придерживаюсь материалистических взглядов, а телеологический взгляд на эволюцию, апелляции к божественному началу и т.д. мне кажутся чуждыми. Моя бабушка в молодости отвечала за оптическое оборудование для спутников, разработанное ей оборудование использовалось практически во всех советских миссиях. Так одна из «Венер» представлена на выставке в виде скульптуры, а полученные ей изображения можно найти в таймлайне. Поэтому мой интерес к космосу лежит через науку, а не через философию или литературу. Но, безусловно, без художественного воображения Федорова, Лема и других сложно было бы тематизировать космос в искусстве, исходя из одной лишь астрофизики.

Жиляев: Все же имеет смысл различать универсальное и историчность трансисторичного, это совершенно разные вещи. А насчет космизма могу лишь выразить скромную надежду, что рано или поздно мы сможем абсорбировать все самое ценное не только из него, но и из марксизма и других освободительных теорий. Хотя подозреваю, что их изнанка все же будет давать о себе знать.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426286 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424601 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427470 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433373 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202433935 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436511 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437231 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202442808 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442449 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438207 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials