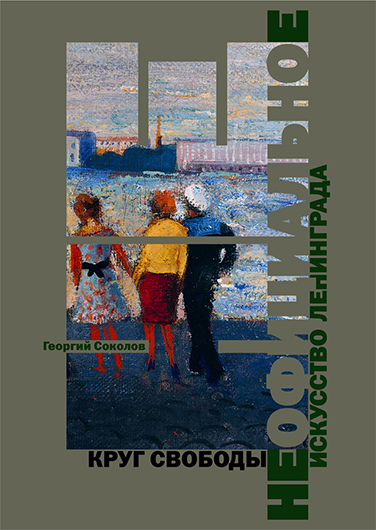

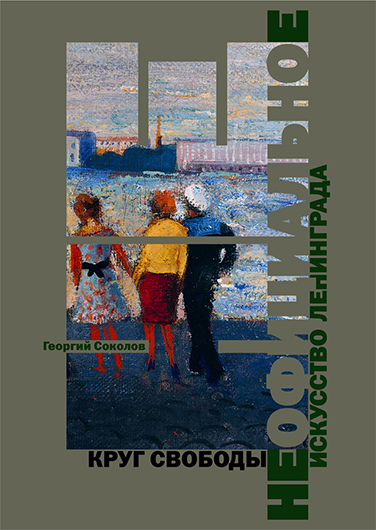

Одним из важных научных событий этого года стал недавний выход книги Георгия Соколова «Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы». Ее автор, искусствовед и сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, как будто заново изобретает право соединить прозу с глубоким искусствоведческим мышлением, позиционируя себя не столько как ученого, но в первую очередь, как автора. В этом тексте он рассказывает COLTA.RU, как ему удалось преодолеть давление позднесоветской описательной науки, для чего возвращаться к ленинградской теме, так ли она на самом деле изучена, как нам кажется, делится историей своего научного пути и рассуждает о том, чего не хватает крупным и малым музейным экспозициям.

© Из личного архива Георгия Соколова

© Из личного архива Георгия СоколоваПоступая в университет, я вообще, честно говоря, не думал о науке. У меня не было ни малейшего следа внутренней сориентированности, мой путь пролагался случайностями и в меньшей степени интуицией. Я не только не имел никакого подходящего компаса — если бы мне понадобилось его отыскать, то я, вероятно, не имел бы понятия, в каком направлении двигаться.

Я учился на кафедре «истории западноевропейской и русской культуры» Истфака СПбГУ, и среди моих преподавателей было больше филологов, чем искусствоведов или историков. Но во время учебы я не видел себя ученым, вообще не думал о возможности как-то идентифицировать себя с наукой и/или академией, такое самоопределение просто отсутствовало в перечне доступных мне тогда понятий и представлений.

Осознание себя в качестве… как бы это сказать — персоны, каким-то образом причастной академии, — возникло у меня, видимо, уже в Эрмитаже, куда я пришел за три месяца до защиты диплома. Любопытно отметить (в первую очередь для самого себя), что это осознание с самого начала происходило от противного, рождалось из сопротивления, питалось энергией «перестраивания». Не считая себя академической фигурой, я при этом был убежден в своей сильной причастности литературе — не только в качестве писателя (каковым я пытался тогда быть), но и в качестве писателя-о-литературе, ведь именно ей был посвящен мой диплом. Поэтому процесс, который сегодня я ретроспективно опознаю как начало складывания моей идентичности как ученого, я воспринимал в то время как «переход от литературы к визуальному искусству», этакий мой личный визуальный поворот.

© Слово/Slovo

© Слово/SlovoХарактерно при этом, что начался он через язык. Пытаясь подстроиться, мимикрировать под «искусствоведа», раствориться в среде, я перенимал язык искусствоведческих текстов, этакий квазиформальный анализ, свойственный постсоветской науке. Но первый же опыт письменного применения этого языка (уловки и приемы которого освоить было не так уж сложно) породил ощущение ненастоящести. Я чувствовал, что просто играю по правилам — но правила эти никуда не ведут, они лишь позволяют языку воспроизводить самое себя.

Поэтому главной проблемой для меня был поиск методологии — и я до сих пор эту проблему для себя не решил. Серьезным разочарованием был, например, опыт учебы на одной известной петербургской магистерской программе, где выдающийся авторитет должен был читать курс по методологии. Придя на первую лекцию, я узнал (от преподавателя), что ему надоело читать лекции (он это уже делал в прошлом году, скучно), поэтому вместо лекций мы будем заниматься практикой: читать три наугад выбранные им в книжном магазине книги по искусству и обсуждать их. Уверен, что это было интересно, занимательно, оригинально — но у меня было ощущение, что я ничего не знаю и не умею, и что мне нужно хоть какое-то подобие фундамента, которого здесь было не сформировать.

Выбор темы стал для меня еще одним моментом инициации: после полутора лет метаний (от тем, связанных с искусством Востока, до крайне западных интересов) я нашел то, что мне было нужно — опять-таки в стенах Эрмитажа. Ключом оказалась «Манифеста». Я знаю, что эрмитажную «Манифесту» принято скорее критиковать, чем хвалить, но для меня она решила всё — и главную роль сыграло подчеркнутое несколько раз кураторами (в первую очередь Каспером Кёнигом) специальное включение в экспозицию петербургских художников, «которых почти никто не знает на Западе»: Владислава Мамышева-Монро и Тимура Новикова.

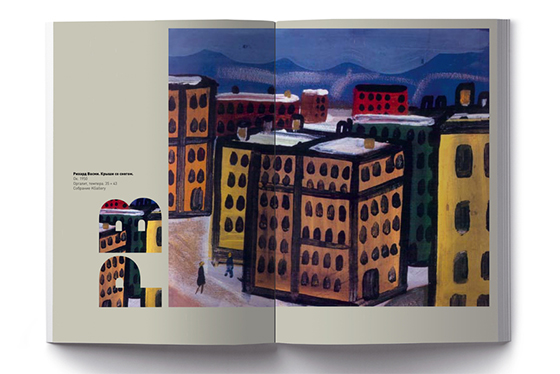

© Слово/Slovo

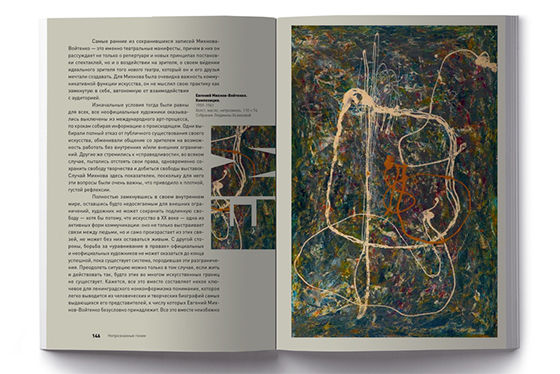

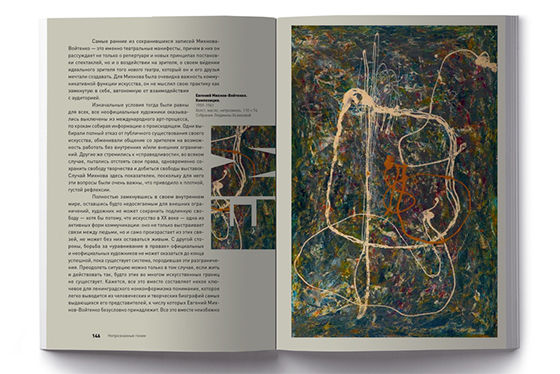

© Слово/SlovoТимуровские «Горизонты», своей эфемерной огромностью заполнившие один из залов-трансформеров Главного Штаба, проникли глубоко в душу. Чтобы разобраться в них лучше, я принялся читать о Тимуре: тексты Екатерины Андреевой в первую очередь, а кроме них — лекции самого художника. Учитывая, что Новиков и Андреева в своих текстах формируют и шлифуют совершенно отчетливую генеалогию творчества Тимура и линию развития ленинградского искусства, этого оказалось достаточно, чтобы натолкнуть меня на дальнейшее погружение: Арефьевский круг, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Стерлигов и его школа (выставку которой в рамках параллельной программы «Манифесты» я посетил), «Новые художники» и так далее.

При этом вместе с интересом к ленинградской традиции «Манифеста» породила во мне интерес к современному искусству в целом. До этого я не знал о нем совершенно ничего, кроме того, что оно странное, непонятное, «нереалистичное», бессмысленное — вот это вот все. После биеннале я наконец начал пытаться разобраться в нем, а не отвергать. И все же я даже тогда скорее дрейфовал от современности в сторону истории, которая всегда была для меня более интересной.

Разумеется, изучая ленинградское неофициальное искусство, невозможно миновать фигуру Екатерины Андреевой. Мне очень хотелось бы назвать себя ее учеником — при том что формально я никогда им не был: в тот год, когда я наконец решил поступить в аспирантуру Русского музея, ее как раз закрыли буквально через неделю или две после того, как я отнес туда документы. Поэтому учился я, скорее, по ее книгам и статьям.

© Слово/Slovo

© Слово/SlovoСо временем я начал отмечать наши с ней различия. Мне кажется, что главное из них состоит в том, что она — придя в актуальное искусство как непосредственная участница важнейших его событий — воспринимает то, о чем пишет, именно сквозь такую призму. Именно как актуальных современных художников она описывает не только Тимура Новикова, но и Арефьева, Михнова, Соломона Россина. Она отвечает на вопрос о том, что в них важного для сегодняшнего дня — и вообще для любого дня. Помимо прочего, это неизбежно приводит ее к опоре на философию — ведь разговор об актуальном современном искусстве без философии невозможен. И не стоит забывать, что докторская степень Андреевой — именно по философии.

Для меня же то, о чем я пишу, — история. Яркие имена и события в истории искусства, которые уже закончились, которые пора музеефицировать, каталогизировать, раскладывать, описывать, словом — изучать. Отсюда в том числе (как мне кажется) мой интерес к социологической стороне дела: мне интересно реконструировать социальную реальность, внутри которой существовали художники и их искусство.

В то же время нельзя не сказать, что в некоторых случаях я пользуюсь непосредственно ее находками, пытаясь их развить, описать более подробно и полно то, что у Андреевой только намечено. Например, в первой главе моей книги я использую именно ею предложенную связь между докладом Н.Н. Пунина «Импрессионизм и проблема картины» и творческими принципами художников Арефьевского круга, которые на момент лекции были подростками-студентами Средней художественной школы. Некоторые цитаты из полного текста доклада помогают по-новому посмотреть на этот вопрос. Сама же Екатерина Юрьевна (например, в статье для каталога выставки «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968»), указав на факт доклада и его определяющее значение для ленинградского послевоенного искусства, продолжает свой текст сопоставлением взглядов Пунина с суждениями Мишеля Фуко.

В современных исследованиях советского искусства появляется все больше интересного и разнообразного — например, недавняя книга Олеси Авраменко «Гендер в советском неофициальном искусстве», где авторке отлично удалось увидеть в привычном уже для специалистов материале с помощью новой методологии нечто совершенно новое. При этом почти всем современным исследователям не помешало бы отказаться от тотальной, до сих пор доминирующей москвоцентричности. Авраменко, исключив из своего рассмотрения ленинградскую художественную среду, потеряла много любопытнейшего материала, который мог бы существенно повлиять на выводы, сделанные в ее работе.

© Слово/Slovo

© Слово/SlovoИногда кажется, что с момента выхода книги Екатерины Дёготь (а прошло ровно двадцать лет!) ничего не изменилось: как Дёготь в своей работе «забыла» про Ленинград, так, например, известнейшая специалистка из музея «Гараж» в лекции спустя полтора десятилетия говорит, что за пределами Москвы не было ничего (а если и было, то повторяло за Москвой). А издательская серия «Новые классики», посвященная как раз позднесоветским художникам, даже не думает писать о ком-то немосковском. Так что взгляда за пределы столицы очень не хватает. Даже Ленинград, который наверное ближе все-таки к Москве, чем ко всей остальной стране, по-настоящему не исследован до сих пор — что уж говорить о других контекстах. Так что лично мне ощутимо не хватает, во-первых, именно вот этого выхода за пределы метрополий. Немногочисленные работы, посвященные другим городам (Саратову, Свердловску, Новосибирску), крайне интересны — несмотря на то, что во многих случаях авторы все равно придерживаются москвоцентричной канвы, как заклинания или мантру повторяя «фестиваль молодежи и студентов», «выставка в Манеже», «Бульдозерная выставка» и так далее.

Вообще, при том что исследовано, кажется, много, списки литературы пухнут, появляются всё новые и новые диссертации (в основном их посвящают отдельным ярким и важным фигурам), удивительно много остается нерешенных концептуальных вопросов. Выставки последних лет в Третьяковке про «оттепель» и «застой» и развернувшаяся вокруг них дискуссия показывают, что даже вопросы сосуществования в истории советского искусства официальной и неофициальной «ветвей» до сих пор по-настоящему не проработаны, что проблемы периодизации, возникновения (или невозникновения) постмодернизма очень всех волнуют, но никем пока толком не решаются. В конце концов, даже «женская история» советского искусства (я уже не говорю о гендерной оптике, которую пока применила только Олеся Авраменко), которая бы выделяла важнейшие, но до сих пор забытые фигуры художниц, сегодня не пишется.

Так что двигаться следует, на мой взгляд, в разработку этих концептуальных вопросов. Женская история неофициального (и всего советского) искусства, гендерная история искусства, модернизм (или «второй модернизм», как в книге Андреевой) и постмодернизм в советском искусстве. Кроме этого, еще есть институциональная история советского (неофициального) искусства. Все это нужно, на мой взгляд, разрабатывать — но такое ощущение, что никто (или почти никто) этим не занимается. Недавно, правда, в Garage Journal появилось визуальное эссе про квир в русском искусстве — может, вокруг этого журнала начнут появляться подобные исследования? Хочется верить.

Музеи тоже могли бы поучаствовать в этой концептуальной работе — начать можно хотя бы с постоянных экспозиций в главных музеях русского искусства. В Русском музее послевоенному периоду уделено три зала, из которых два отведены под ЛОСХ, а в третьем сумбурно и совершенно несмотрибельно развешаны неофициальные художники. Да, чуть не забыл: несколько лет назад, то есть относительно недавно, появился зал, где висят огромные картины, изображающие какие-то большие партийные собрания, вот этот вот красно-золотой многолюдный соцреализм. Заходить в этот зал боязно, и навязчиво зудит мысль: на какое-то осмысление истории советского искусства площадей не хватает, а без такого зала, конечно, оказалось не обойтись.

© Слово/Slovo

© Слово/SlovoВ Третьяковке — когда я был там последний раз — было очень много залов, посвященных неофициальному искусству, но в них, кажется, можно потеряться, и заметной концептуальной структуры там тоже не прослеживается. Язва московцентричности, конечно, разъедает обе экспозиции — и в ГРМ, и в ГТГ. Конечно, хочется, чтобы неофициальное искусство выставлялось не только там, но и в музеях, посвященных «мировому искусству». Например, в Пушкинском, где, как мне кажется, есть неплохая коллекция.

Что касается Эрмитажа, ему посвящена четвертая глава моей книжки. В ней говорится о том, что в годы, когда художникам было очень сложно найти примеры, на которых можно было бы учиться искусству, источником смыслов и информации для них стал музей. В залах Эрмитажа формировались дружеские связи и художественные объединения; здесь прошла первая в государственном музее выставка неофициальных художников — «Выставка художников-такелажников» (1964), как ее принято называть. У нас, кстати, есть и небольшая, но очень интересная коллекция ленинградского неофициального искусства, которая последнее время понемногу увеличивается.

Собственно, именно работа в Эрмитаже (если быть точным — в отделе истории русской культуры) и натолкнула меня на идею такого исследования. В связи с нашим отделом часто говорится, что кроме наших фондовых коллекций мы еще должны изучать и Эрмитаж как часть русской культуры. А для ленинградского искусства второй половины ХХ века Эрмитаж имел огромное значение — для меня оно сопоставимо с тем значением, которое имела коллекция Екатерины II в первые десятилетия существования Академии.

После лекций, как и после презентации моей книги, меня часто спрашивают, где можно посмотреть искусство, о котором я рассказываю. На этот вопрос до сих пор очень сложно отвечать: ведь невозможно же считать по-настоящему репрезентативным один небольшой зал в Русском музее! Есть «Царскосельская коллекция» в Пушкине, но кроме нее постоянных экспозиций с ленинградским искусством практически не найти. Так что перспективы для развития музейной работы в этом направлении обширны — а главное, достаточно ясны.

С фрагментом книги «Неофициальное искусство Ленинграда. Круг свободы» можно познакомиться на сайте издательства «Слово/Slovo».

Понравился материал? Помоги сайту!

Общество

Общество

Протекающий контраст

Протекающий контраст Марш микробов

Марш микробов Без пыли

Без пыли Проявленные светом

Проявленные светом Солнце в тенях

Солнце в тенях Квир-боги из силикона и современный Гойя

Квир-боги из силикона и современный Гойя «Ленинград по-настоящему не исследован до сих пор»

«Ленинград по-настоящему не исследован до сих пор» Монументализируя плоть

Монументализируя плоть Цифровой посредник

Цифровой посредник Лорнировать стенды

Лорнировать стенды Ты ль Данту диктовала

Ты ль Данту диктовала Стеклянные волны, цветущие камни

Стеклянные волны, цветущие камни