В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427045 Французский павильон

Французский павильонСмотреть (точнее, читать) биеннале, где и основной проект, и национальные павильоны куратор Рем Колхас ориентировал на исследование главного архитектурного опыта ХХ века — опыта глобальной современности, овеществленной в интернациональном стиле, — можно с любого места. Скажем, с павильона Доминиканы: «Модернизм в Доминикане определяется историческим и современным, ночным и дневным, формальным и неформальным, политическим и досуговым, и эти бинарные оппозиции делают его отчетливо доминиканским» — так завершается экспликация, сопровождавшая историю доминиканского модернизационного строительства, показанную через связь с политическими и природными (тут часто бывают ураганы) катаклизмами этой местности. Но те же бинарности делают модернизм также и отчетливо английским, норвежским, советским, американским, чилийским, хорватским и т.д. Заданное доминиканским текстом более чем общее начало содержит ключ ко всей выставке: перечисленные противопоставления очерчивают основную проблему, с которой сталкивается любой «национальный», то есть связанный с конкретной историей конкретной местности, модернизм, пытающийся осознать себя, и любой критик, пытающийся решить, как к этому наследию относиться. Например, для Чехии (бывшей Чехословакии) опыт архитектурной современности был в основном опытом небольшого национального государства, попадающего под влияние то одного, то другого гегемона: исследование чешского павильона построено вокруг истории жилищного строительства от социализма к капитализму, каждый эпизод которой становился ответом на вопрос о соотношении коллективного и индивидуального в производстве и быту: жить коллективно и работать коллективно в 1920-х, жить индивидуально и работать индивидуально в 1990-х. Но воспоминание о модернизме вовсе не эквивалентно слепой ненависти к наследию, связанному с советской «колонизацией»: это продуктивная рефлексия, которая пытается использовать идеи планирования и социально ориентированного подхода к жилищному вопросу как источник альтернативы в ситуации, когда дикая частная застройка обступает Прагу плотным кольцом, а роль архитектора оказалась почти полностью нивелирована. В павильонах северных стран выставлено исследование типовых сборных проектов школ и больниц, которые Норвегия, Швеция и Финляндия строили в качестве помощи молодым социалистическим режимам в 1960—1970-е годы в Африке. Кураторы кувейтского павильона показывают, как архитектурный модернизм пришел в страну одновременно с открытием нефти в 1946 году и кончился обвалом рынка в 1982-м. Этот «период современности» был связан с трансплантацией модернизма на территорию, с которой предварительно было стерто все, что «устарело», — прежняя городская застройка была снесена подчистую, и одновременно воздвигнут Национальный музей Кувейта: все то, что было «до нефти», могло теперь существовать только в качестве музейного прошлого. Для Америки история модернизма — это история массированной экспансии капиталистической современности и идеологической гегемонии через архитектуру. Павильон США устроен как центр по исследованию всех построенных в ХХ веке американских проектов за рубежом, и одна только их типология может рассказать очень о многом: сетевые гостиницы, где американцы чувствовали бы себя как дома, начали строиться по миру в 1930-х, с возникновением рейсовой международной авиации; несколько волн строительства посольств (после 9/11 их стали проектировать наподобие неприступных крепостей на окраинах городов); здания Экспо, строившиеся на деньги американского государства в странах третьего мира для промоутирования капитализма во времена холодной войны; военные базы и неотличимые от флоридских жилые поселки в пустынях арабских стран для работников нефтяных компаний.

Павильон северных стран© designboom

Павильон северных стран© designboomВообще-то на территории искусства такими case studies архитектурного модернизма как c одной стороны — социальной альтернативы, а с другой — инструмента гегемонии художники занимаются уже по меньшей мере лет десять, а политический вопрос о роли модернистского наследия ставится с начала 1980-х, как раз с тех пор, как постмодернисты списали модернизм в утиль. Первым тему обострил еще Юрген Хабермас в знаменитом тексте «Модерн — незавершенный проект», отреагировав на программный неоконсерватизм 1-й Архитектурной биеннале 1980 года «Присутствие прошлого» (Presense of the Past), которую принято считать триумфом постмодерна. И большинство кураторских проектов этого года в Венеции выглядит ровно так, как обычно выглядит «прогрессивный» artistic research модернизма с черно-белыми фотографиями бетонных конструкций и бесконечными текстами и таймлайнами. Но все же идея задать для всех национальных павильонов единую тему «Усваивая современность» (Absorbing Modernity) была главной удачей Колхаса: достигнув критической массы, эти истории модернизмов вдруг высветили то обстоятельство, что в одном национальном павильоне за другим решается чисто дискурсивная проблема суждения, вернее, самой возможности суждения о модернизме как о глобальном и универсальном конструкторе, одинаковом в своих тектонических и пространственных элементах и разном — в том, как он проживается и инструментализируется в каждом отдельном случае. Такую разность можно назвать принципом модернистской индивидуации, то есть процессом проявления индивидуальной структуры внутри всеобщего языка: и сейчас, на фоне консервативных поворотов всех видов, особая ценность такой индивидуации заключается в том, что она позволяет говорить об архитектурной и социальной истории и будущем отдельной страны, не прибегая к консервативной археологии, занятой френологическим выявлением «национальных» особенностей.

Павильон США© Kara Meyer

Павильон США© Kara MeyerМассивный фон этим случаям модернистской индивидуации задает сделанный Ремом Колхасом основной проект биеннале — Fundamentals. Но сам он как раз выглядит как радикальный отказ от любого суждения. Сказать что-то о модернизме в СССР или о социальном строительстве в период welfare state в Англии означает, несомненно, говорить о социальной этике архитектуры и урбанизма. Колхас же занимает позицию как будто бы универсалистскую, разлагая социальное и историческое тело архитектуры на «фундаментальные» элементы. И результат двухлетних усилий Колхаса и студентов Гарвардской школы дизайна хотя и называется research, но выглядит скорее как surf, то есть как если бы поиск в Google, усовершенствованный за счет всех тех ресурсов, которые тратятся на основной проект, стал способен в качестве результатов выдавать сразу физические объекты, которые инсталлируются затем в выставочном пространстве и одновременно отображаются в книгах (каждому залу с «элементом» соответствует книга, сделанная знаменитым голландским графическим дизайнером Ирмой Бом). В итоге разъятые «истории» стены, окна, эскалатора, ванной, крыши, писсуара во всех видах и идеологических вариациях намекают тому, кто захочет из этих вариаций что-нибудь да выбрать, что существует овеществленный словарь международного архитектурного языка, а уж какие из него составятся фразы, послужат они добру или злу — это следующий вопрос, который Колхас, очевидно, решать не намерен. Он просто вываливает на зрителя набор эпизодов, вещей и описаний, выпадающих в его могущественном поисковике по соответствующему запросу. Так, эскалаторы «благодаря своей идеологической гибкости», как написано в разделе «Эскалатор», служат равно успешно и капитализму, и социализму (понятому, правда, как сталинизм) — они, скажем, могут возносить вас к статуе Сталина (в проекте станции метро «Стадион им. Сталина»), а могут воплощать гедонизм общества потребления, укорачиваясь до четырех комических ступенек в японских моллах. Подборки объектов (стены, окна, крыши, лестницы всех и всяческих видов, технологий, времен и стран), напоминающие фантастический строительный рынок, перемежаются с видео в духе Кристиана Марклея с нарезкой кадров из фильмов, где задействована, скажем, ванна или окно. В окно можно смотреть, его можно мыть, разбить, можно заниматься сексом на подоконнике, а можно и выброситься. В этой тотальной экспозиции не может не ощущаться величие денежных и трудовых затрат, которых она потребовала, — но одновременно дух того прекраснодушного уравнивания элементов, изъятых из неравноценных контекстов: в сущности, это мультикультуралистский дух 1990-х, когда западные художники и архитекторы наслаждались бесконечным разнообразием мира, доступ к которому обеспечивали экономическое процветание и развитые технологии. Одновременно это элементарное «раскладывание» социальной целостности возвращает нас к экзистенциальной феноменологии архитектуры, которая была так популярна в 60-х: все эти элементы поданы как проживаемые индивидуальным субъектом, и весь Колхас, похоже, об этом — где-то в сопроводительных текстах к проекту он пишет, что, не будь балкона его родителей, не было бы и его — Колхаса.

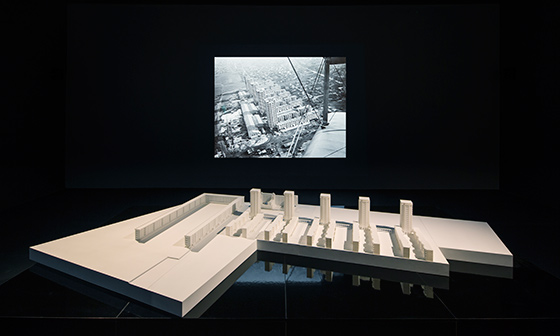

Основной проект Биеннале Fundamentals© theblogazine.com

Основной проект Биеннале Fundamentals© theblogazine.comТаким же мальчиком с балкона (вернее, с кухни родительского дома, где состоялась его первая выставка, которую сразу же посетили лучшие люди Швейцарии) выглядит Ханс Ульрих Обрист, беззаботно плещущийся в волнах бесконечно многообразной современности, включающей все достижения прошлого. Он курирует павильон Швейцарии, а с Колхасом его связывает не только сборник бесед, но и общее упоение модерностью как полем безграничных (для этих двоих) возможностей, технологических и финансовых, благодаря которым они блистательно фланируют по поверхности цивилизации. Оба они заворожены во всем предприятии модернизма именно тем, из чего затем произрос постмодернизм в своей наиболее консервативной версии.

Швейцарский проект называется «Прогулка по Дворцу развлечений» (A Stroll through the Fun Palace). Обрист, виртуозный производитель речи, продолжает в нем многолетнюю беседу о своем любимом моменте модернизма — оставшемся на бумаге «Дворце веселья» англичанина Седрика Прайса. Эта синтетическая машина для развлечения масс, мобильный Gesamtkunstwerk без архитектурного тела, составленный из света и подвижных конструкций, относится к тем некритически завороженным новым состоянием технологизированного массового общества проектам 1960-х, из которых вылупился поп-арт и затем постмодернизм. Снова и снова обращаясь к этому проекту в 2000-х и 2010-х, Обрист воспроизводит ту самую парадигму «истерического возвышенного» музеев позднего капитализма, что на уровне архитектуры проявляется в создании гипнотических и текучих тотальных сред, полностью поглощающих культурного потребителя, который не может охватить их ни разумом, ни чувствами. То, что «Дворец веселья» остался утопическим проектом, дает Обристу возможность бесконечно длить свой разговор; он строит дворец из речи настолько безбрежной, что она исключает возможность ее охватить и закавычить. И в этом пространстве пустой речи не может возникнуть никакой вопрос.

Французский павильон

Французский павильонМежду тем в тех павильонах, где осмысляется модернистская индивидуация, овеществленная в постройках реально случившегося модернизма, вопросы встают со всей жесткостью и, как правило, именно в форме «или-или». Рассуждение о реализованном модернизме склонно упираться в бинарности: удачного или провального, гуманистического или тоталитарного, капиталистического или социалистического, приватного или общественного, коллективного или индивидуального, рыночного или планового. И понятно, что политически эти «или» привязаны к той черте, которая большую часть века делила мир надвое, причем не только географически, между соц- и капблоком, но и между социал-демократическими проектами послевоенной Европы и Америки и затем — отказом от них и повсеместным упадком welfare state. И поскольку вопрос этот по большей части политический, споры о модернизме могут быть весьма ожесточенными — стоит вспомнить ставшую легендарной историю о взрыве социального жилищного комплекса Прютт-Айго (этот миф всплывает на биеннале то там, то тут). Именно снос Прютт-Айго Дженкс назначил концом модернизма, весь век претендовавшего на то, чтобы с помощью очищенного от декоративных идеологий языка архитектуры не только аффирмативно оформлять или прикрывать существующий порядок, но и реструктурировать социальную реальность. Дискуссия о том, был ли Прютт-Айго окончательным фиаско жизнестроительных амбиций модернизма или все же не стоит винить архитектуру в неудачах неполноценной социальной политики, обычно приводит оппонентов к неразрешимому противостоянию. Не то чтобы можно было переиграть результаты этого матча, скорее есть потребность реконтекстуализировать вытесненные ценности. И для этого нужно снова обратиться к тем «или-или», с которых началось падение модернизма, — не чтобы возрождать его в неизменных формах, а скорее чтобы подвесить суждение о нем и выйти из бесплодного спора, дихотомии которого неизбежно ведут в тупик. Такое подвешенное суждение — самое важное, что можно вынести из этой биеннале. Метафорой к нему служит подвешенный в павильоне Франции типовой бетонный блок с окном. Собственно, французский проект (куратор Жан-Луи Коэн) весь структурирован через неразрешимые «или-или». Он так и называется — «Модернизм: обещание или угроза» и, в свою очередь, распадается на бинарные истории: «Жак Тати и его вилла Арпель: объект желания или комическая машина», «Жан Пруве: конструктивное воображение или утопия», «Блочные конструкции: рост производительности или монотонность» и, наконец, «Большие жилищные комплексы: спасительная гетеротопия или места заключения».

Английский павильон© Cristiano Corte for the British Council

Английский павильон© Cristiano Corte for the British CouncilВ центре экспозиции — макет виллы Арпель из комедии 1958 года «Мой дядя» Жака Тати, транслируемой тут же на мониторе. Это здание, в котором, как хвастаются его хозяева, «все связано», — настоящее воплощение современности. Но — oh, the irony — вилла превращается в идиотический «Дворец веселья», где ультрасовременная техника издевается над собственным владельцем-буржуа, ставя его в нелепейшие положения. В соседнем зале между тем рассказывается более мрачная история о многоэтажных квартирных комплексах, которые строились на окраинах Парижа до войны как центры счастливой жизни для семей, не знающих нужды и безработицы: один из них, Cite de la Muette, был переоборудован в пересыльную тюрьму для евреев, откуда их отправляли в немецкие лагеря. И в эти же годы фотография квартала появилась в книге Хосе Луиса Серта «Выживут ли наши города?» как пример образцовой жилой архитектуры для будущей коллективной современности, которая, возможно, наступит после войны.

Русский павильон© Strelka

Русский павильон© StrelkaИменно в этой экспозиции на сцену (внезапно для всегда более чем серьезного модернизма) выходит ирония, принципиально отличная от той, о которой говорил Дженкс на постмодернистской биеннале 1980 года. Ирония постмодернизма начала 1980—1990-х позволяла создать среду, где в результате смыслового обесценивания могли перемешиваться знаки разного порядка, — и после того формального и этического напряжения, которого требовал интернациональный стиль с его пуризмом и нравоучительным социологизмом, смешивание исторических цитат, элементов вернакулярной архитектуры и современной конструктивности должно было приносить архитекторам удовольствие пополам с облегчением. Ирония же, через которую модернизм показан во французском павильоне, диалектична, то есть связана не с наслаждением от спектакля пустых означающих, а с прожитой и проживаемой историей, затрагивающей непосредственные интересы зрителя. Такая ирония возникает не как уравнивающее обесценивание когда-то провоцировавших борьбу содержаний, но как искажение, возникающее между намерением и результатом: однако никто не спешит утверждать, что ущерб был заложен уже на уровне идеи. С помощью такой же диалектизующей иронии построен проект группы FAT Architecture и Crimson Architectural Historians в английском павильоне. Он называется «Заводной Иерусалим» — гибрид Небесного Иерусалима и «Заводного апельсина», ироническая диалектика фантазий о лучшей жизни и того, что из них вышло. Но, как и в случае с Францией, это слишком умная экспозиция, чтобы просто-напросто еще раз попрыгать на костях утопии: суждение о модернизме подвешивается здесь на ниточке иронии именно с тем, чтобы от безвыходных «или-или» (госплан или рынок, коллективное или частное) перейти в следующую, продуктивную, фазу. Отправной точкой для всех сравнительных рядов, точнее, циклов тут становится руина, взятая как основа английского архитектурного воображения. Стоунхендж или разрушенный бомбежками Лондон становится поводом для реконструктивных фантазий о социальном пространстве жизни современного массового человека, которые могут провалиться (как комплекс Hulme Crescent, признанный опасным для проживания семей и превратившийся в гигантский сквот) и, в свою очередь, руинироваться, но только с тем, чтобы эти пафосные бетонные руины государства всеобщего благосостояния, вечно дающие повод для насмешек над самой возможностью реализации социалистических идеалов, стали почвой для нового витка социально-архитектурного воображения, инициировать который стремятся авторы экспозиции.

Русский павильон© Strelka

Русский павильон© StrelkaИроничность — то, что в первую очередь отмечали в русском павильоне, сделанном командой Strelka (кураторы Дарья Парамонова, Брендон МакГетрик, Антон Кальгаев) как бойкая сатирическая стилизация под строительную ярмарку, где выдуманные фирмы торгуют актуальными идеями русского модернизма и вообще-то антимодернизма: скажем, фирма «Эстетика» занимается национальными особенностями в виде русской резьбы, а павильон ретроактивного девелопмента продает опыт по воссозданию точных копий снесенных памятников. Благодаря энергичной подаче идеи должны прежде всего произвести впечатление на мир, а мир, как известно, приходит в виде покупателя. В проекте под названием Fair Enough: Russian Past Our Present (что звучит весьма похоже на Presence of the Past 1980 года) исследование понято как синтетическая театральная постановка, на которую были брошены силы графических дизайнеров, известных режиссеров и модельеров. Тут сделана ставка на ударную репрезентацию и почти скандальный хайп: промо-герлз в розовых пилотках и уважаемые архитектурные критики в роли менеджеров по продажам, промоутирующие актуальность концептов Лисицкого, Чернихова, Никольского, блочного строительства, циркуляции, дачи, китчевой эстетики и прочего. Это чисто семиотическое предприятие в духе постмодернистского иронизирования 1990-х годов: оно устроено как экстракция «идей» из их реальных социологических контекстов и помещение их в пародийное ультрарыночное пространство. Тут возникает забавная путаница между исследованием, подразумевающим конкретный кейс, и презентацией концепта как абстрактной ценности, которая сама по себе может участвовать в рыночном обмене, принося прибыль. Скажем, круглые конструктивистские бани Никольского, иллюстрация концепта циркулярности, выставлены как красивый прозрачный макет, который можно даже покрутить, — но любой, кто захочет побывать в этом довольно популярном у ленинградцев заведении, выяснит, что циркуляция в нем как раз страдает: доступ в круглый бассейн есть только в нижнем отделении, вход в которое стоит дороже, чем в верхнее — без бассейна; но даже дорогое отделение работает через день для женщин и мужчин. Можно попробовать продать концепт циркулярности иностранцам, а можно выяснить, почему циркуляция оказывается нарушена в реальности, — и это два очень разных подхода. Да и вообще самое интересное в этом павильоне — именно то, что остается за скобками, то есть, например, то, каким именно образом радикальные коммунистические идеи русского авангарда могут быть трансплантированы в неолиберальную реальность: кто станет их заказчиком, спонсором и потребителем? Но роль российского павильона, спонсируемого «Газпромом», очевидно, не в том, чтобы слепо следовать скользкой дорожкой artistic research, которая может вести к самым неожиданным выводам. На Fair Enough все дышит хотя и ироничным (и предупреждающим таким образом критику слева), но все же оптимизмом в отношении будто бы только что открывшихся рыночных возможностей. Похожие проекты с фирменными стилями несуществующих компаний, торгующих ментальными абстракциями, делали в самом начале 1990-х короли постмодернистской иронии — группа Fenso, но тогда свалившийся на голову художникам рынок был чем-то, требующим осознания. Сегодня подобный режим иронизирования говорит о несколько параноидальной ситуации, в которой худшим вариантом кажется выглядеть скучно в глазах мира, а лучшие силы и способности уходят на репрезентацию — и очень мало на то, чтобы понять что-то для себя. Конечно, любая реальная интроекция выглядела бы унылым пораженчеством, ведь проблемы слишком велики; да и зачем быть Латвией, Чехией или Кувейтом, когда можно быть Россией, грандиозной и неповторимой. Но тут-то и пригодилась бы не пустая, а диалектическая ирония — ирония, которая помогает без морализаторства увидеть траекторию собственной модернистской индивидуации со всеми ее провалами и возможностями.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202427045 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425320 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202428160 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202434046 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434600 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202437160 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437882 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443464 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202443091 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438662 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials