В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

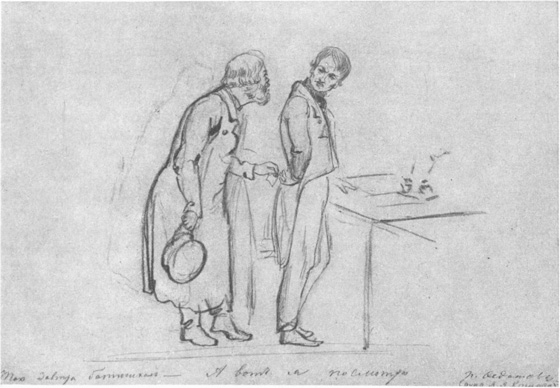

28 ноября 202426542 Павел Федотов. Игроки. 1852

Павел Федотов. Игроки. 1852В Третьяковской галерее проходит юбилейная выставка Павла Федотова (1815—1852). Наши постоянные авторы Александра Новоженова и Глеб Напреенко рассказывают о художнике.

В течение нескольких дней своего активного помешательства, перед тем как оказаться схваченным и помещенным в жернова психиатрической системы николаевской России 1850-х годов, Павел Федотов успел совершить несколько поступков, убедивших всех в его несомненном безумии. Вынужденный обычно рассчитывать каждую копейку и больше всего на свете боявшийся долгов, он, по выражению видевших его в разных концах Петербурга знакомых, вдруг начал «сорить деньгами». Всю жизнь не решавшийся на брак, он в течение одного дня сделал два предложения девицам из знакомых семей (оба были приняты). Затем он зашел к гробовщику снять мерку и заказать себе гроб. А уже будучи в лечебнице, он, по свидетельствам навещавших его друзей, стал бредить о том, чтобы превратить Васильевский остров в Новые Афины, идеальный мир искусств, обставленный статуями и мраморными дворцами.

В каскаде выходок, которые в изложении современников звучат абсурдом вроде гоголевских «Записок сумасшедшего», разрешились напряжения, определявшие всю прежнюю, «нормальную» жизнь Федотова. Системой этих напряжений задается новое для истории российского искусства положение художника модернистского типа — место на границе, которая раньше резко отделяла Искусство от жизни, на краю академических норм. Погруженный в обыденную реальность, художник одновременно принужден всеми силами дистанцироваться от нее — чтобы быть «настоящим художником». Тем новым типом культурного профессионала, существование которого не гарантировано ни аристократической рентой, ни поддержкой академии, ни покровительством царя и великих князей, ни произволом крепостника, но зависит почти целиком от успеха у буржуазного покупателя.

Фантазируя о том, чтобы превратить Васильевский остров с его кабачками, купеческими домами, казармами и уличной толкотней, служившими материалом для его искусства, в пародийный заповедник классицизма, как будто сошедший с холстов Академии, здание которой царило на парадной набережной острова, Федотов как будто раскаивается в любви к «низкому бытописательству», совершая бредовый рывок назад, в лоно Искусства, то есть в лоно Академии — которой он целиком никогда не принадлежал и порождением которой не был. Его жизнь на Васильевском острове, проходившая сначала в казармах, а потом в съемных комнатах на дальних линиях, шла не внутри Академии, а, скорее, крутилась на ее задворках и вокруг нее — как здания и как институции. Демократические условия допуска вольнослушателей позволили ему параллельно с военной службой посещать натурные классы. Его кумиром и покровителем в этой самой Академии был не кто-нибудь, а Карл Брюллов, который благословил Федотова-дилетанта на то, чтобы бросить военную службу и стать профессионалом, — но именно потому, что взгляд Федотова, по словам Брюллова, был лишен академических шор. И главный его публичный успех случился именно на академической выставке 1849 года: она стала чуть ли не самой посещаемой академической экспозицией за первую половину XIX века, но именно потому, что «Сватовство майора», «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста» резко отличались от выхолощенного академического контекста. Неудивительно, что фантазию об академическом Эдеме на Васильевском биографы никак не комментируют, приводя как факт безумия, не вписываемый в логику развития художника.

Погруженный в обыденную реальность, художник одновременно принужден всеми силами дистанцироваться от нее — чтобы быть «настоящим художником».

Бред о классицистическом оазисе обретает смысл именно в контрасте с безумной решимостью жениться, проснувшейся в Федотове в дни помешательства. Не имевший состояния и поздно достигший профессионального признания, он должен был всю жизнь гнать от себя мысли о браке, оставаясь, по собственным словам, «одиноким зевакой до конца дней моих». Легко узнаваемая модернистская позиция фланера — наблюдателя жизней, скользящих мимо него, — как на рисунке «Набережная Васильевского острова зимой», на котором слева направо и справа налево, то есть «перед глазами», но и «мимо глаз», идут, едут, везут, тащат. Два сделанных одновременно предложения руки (не так уж безумно, если считать второе запасным вариантом на случай отказа) ведут в сторону, противоположную от Искусства с его статуями и дворцами, — к обыденной жизни.

Наконец, заказывая себе гроб, Федотов оставляет для себя третью возможность, по ту сторону выбора «искусство или жизнь», через влечение к смерти окончательно снимая все неразрешимые выборы, из которых состоит существование человека его времени и его занятий. «Червивая каморка» — уютный федотовский эвфемизм для смерти как убежища от неразрешимых противоречий.

Выйти в отставку и посвятить себя искусству полностью, остаться в полку и заниматься искусством в свободное время, жениться и смириться с семейными заботами и бедностью или остаться свободным, но одиноким («Художник, женившийся в надежде на свой талант»; «Первое утро обманутого молодого»; «А теперь невест сюда, невест!»; «Это все очень хорошо, но сколько у вас душ?»; «Разборчивая невеста»). Наконец, выставлять или не выставлять («Нет, не поймут!»). А если остаться на службе и жениться? Тогда — как будто в наказание за исполнение желаний — придется погибнуть, оставив беременную супругу («Вдовушка»!) и усатый портрет на комоде. Часто пишут, что картина навеяна судьбой овдовевшей сестры Федотова, оставшейся без средств к существованию. Но в портрете на комоде легко узнать самого художника. Он, как всегда, иронизирует над собой, но также торжествует, избежав участи своего альтер эго — сделавшего неправильный выбор офицера.

Павел Федотов. Разборчивая невеста. 1847

Павел Федотов. Разборчивая невеста. 1847То, что интерпретируют обычно как социальную сатиру на общественные нравы, сводится к перебиранию ограниченного набора вариантов, непрерывно прокручивающихся и в уме самого художника, в его картинах, карандашных этюдах, сепиях. Федотов бесконечно рисует в альбомах, то и дело включая себя в сценки-диалоги в качестве персонажа: и рисование, как свойственно этому медиуму, работает так же, как принципиально репетитивная техника, избывание личных навязчивостей.

Замкнутое пространство вариантов существует всегда под знаком смерти, которая равняется предопределенности всех бесконечно просчитываемых возможностей. Так же и в картежной игре — она, будь то в казарме или в гражданских комнатах, в федотовской иконографии идет непрерывным лейтмотивом: карты уже сданы, остается считать козыри и думать, что у других на руках, беседуя попутно о «целомудрии» или, иначе, «о бабах» — два имени для полового вопроса из юношеского дневника Федотова.

В клаустрофобическом пространстве, в котором заперт художник вместе со своими персонажами, просматривается конец романтизма с его иррациональной фрагментарностью мира, открытостью субъекта непредставимому и безграничному океану возможностей, просторной дистанцией между зрителем/автором и возвышенным. Романтизм возник из Великой Французской революции, распахнувшей до сих пор немыслимые социальные и исторические перспективы, но возник именно как результат ее провала и последовавшей политической реакции: вновь открытое было вынесено за рамки наличного общественного, и безграничность бытия могла теперь жить только в «природном», мистическом, экзотическом или безумном — в любом случае относящемся к иному миру. Так это было у Каспара Давида Фридриха или у русского романтика Варнека с их канонически-романтическими картинами-окнами и автопортретами на фоне этих окон. Романтический художник, исключенный из академических и придворных социальных институтов, впервые осознавал шаткость своего положения в обществе, но был озабочен не столько им, сколько своей соотнесенностью с потусторонним обществу миром свободы, который помещался в перспективном портале окна.

Павел Федотов. Анкор, еще анкор. 1852

Павел Федотов. Анкор, еще анкор. 1852У Федотова нигде, кроме как в одной из последних, при этом наиболее клаустрофобичных его картин — «Анкор, еще анкор», нет окон в интерьере. В этом единственном окне видно не поле и не небо, а изба напротив — точно такая же, как та, в которой квартирует измученный тоской офицер, заставляющий своего пуделя прыгать снова и снова. Реализм в русской живописи начинается именно в лишенных окон «комнатах» мещан, небогатых дворян, купцов и казармах Федотова, где художник вместе со своими героями заперт внутри ограниченного набора предоставленных скупым николаевским временем социальных возможностей. Перспектива как открывающийся из окна вид, как свобода взгляда и как возвышенные отношения визави с Искусством оказывается утраченной. Полотна современника Федотова, основателя французского реализма Гюстава Курбе, на которых он похожим образом изображал свои встречи с собственными персонажами, критики обвиняли в несовершенстве перспективы.

Федотовский реализм исследует жесткую детерминацию доступных людям в реальности опций. Опций социальных (выйти в отставку / служить, жениться / остаться свободным, следовать призванию / обустроить быт), но также телесных — в том смысле, в каком положения человеческого тела, пребывающего на улице, определяются температурой воздуха (лист зарисовок «Озябшие и продрогшие»), а в комнате — мебелью: вариантов не так много — можно стоять, сидеть или лежать (лист «Как люди садятся и сидят (перед старшими)»). В листе с подобострастно опускающимися на стулья, сопровождаемом подписью «прошу садиться», показано, как социальные ограничения совпадают с телесными. А в «Игроках» и в подготовительных рисунках к ним Федотов исследует момент выхода из карточной игры, когда участники покидают свои места на стульях вокруг стола, за которым просидели много часов, и, потягиваясь, принимают новые положения — выходя из одного социального ритуала и готовясь перейти в другой.

Павел Федотов. Прошу садиться (Как люди садятся (перед старшими)). 1846

Павел Федотов. Прошу садиться (Как люди садятся (перед старшими)). 1846Композиционные законы академической живописи у Федотова прочитываются не как имманентные искусству внутренние законы, например, правила красоты, а как способ говорить о законах реальности, определяющих жизнь художника и его работу. Федотов подшучивает над романтическим представлением об артистическом гении в серии «Рождение гения», где малютка, чье появление на свет осеняет новая Вифлеемская звезда, сразу оказывается заброшенным в душный быт родительского дома, где суетятся приживальщики и доктора. Так в бреду, перед тем как его схватили и сдали в лечебницу, Федотов уверял, что он Христос: еще одна, финальная, идентификация с богом, который до самой своей смерти обречен был просуществовать в обыденности мира.

Павел Федотов. Взяточник

Павел Федотов. ВзяточникПредопределенность социально-моторных вариантов и их исследование стали предметом искусства именно в момент классового смешения конца 1830-х — начала 1850-х годов. Опала дворянства после восстания декабристов, обнищание одной его части, обуржуазивание другой, подчинение привилегированных сословий бюрократическому аппарату приводили к тому, что сословное деление все больше размывалось, накладываясь на формирующееся в этот момент новое классовое деление. Смешение сословий и рождение буржуазии как фундаментальный элемент современности (modernity) описывает Тимоти Кларк в своей книге «Мане. Художник современной жизни». Траектория Федотова, военного, сына военного, получившего возможность посещать как вольнослушатель демократические рисовальные классы Академии вместе с аристократическими сынками и разночинцами, проходит внутри этой исторической рамки. Муки выбора, на которые был обречен отныне выпавший из сословных и академических гарантий профессионал, были чем-то принципиально новым по отношению и к прежнему безальтернативному рабству художника-крепостного, которого хозяин посылал в Академию на учение, и к вольготным забавам любителя-аристократа, и к судьбе успешного академика-пенсионера, чей талант был как бы уже заранее выкуплен императорской системой поддержки искусств. И вопрос брака, как он предстает в иконографии Федотова, был таким же новым вопросом, как новый профессионализм: крепостной не мог позволить себе выбирать, жениться ему или нет, своенравный же аристократ екатерининского образца мог позволить себе не мучиться дилеммами брака, живя без оглядки на мораль и закон. Женитьба как социальный выбор и как тема для публичного комментирования появляется в тот момент, когда появляется буржуазный контекст: то есть когда офицер перестает брезговать женитьбой на купеческой дочери ради поправки дел («Сватовство майора») и когда общество может публично обсуждать этот сюжет на выставке в Академии — новая ситуация еще остается этически спорной, но уже становится социально приемлемой.

Мир федотовских персонажей — это мир пересекающихся интересов, которые реализуются в объектах. Один персонаж — уже не просто типаж, а целый сюжет, если у него есть нечто, чем он обладает («Молодой человек с бутербродом»). Если на листе два персонажа — значит, им уже есть что делить. Каждая картина или зарисовка Федотова устроена как плотная сцепка интересов, пиковый момент в отношениях «субъект — объект — другой субъект». Это либо схватка за объект, либо момент обладания, утраты, изъятия, но никогда не описательное изображение промежуточных фаз бытования персонажей и их состояний, как бывает в более поздних жанрах, например, у Перова, Ярошенко или Маковского. Вся структура отношений у Федотова артикулирована в изображенном событии, и пространство, в котором событие разворачивается, — это не просто атмосфера или среда, а скорее чертеж, где каждый элемент отношений между персонажами и объектами рационально артикулирован. То, что сцепки между субъектами через объект составляют самостоятельный сюжет помимо нравоописания и социальной характеристики персонажей, отвечает фундаментальной структуре буржуазных отношений, где в идеале никакая личная характеристика уже не является неотчуждаемой и все становится предметом обмена. Орден Святого Станислава, знак служения Отечеству, находящийся, по идее, вне логики обмена имуществом, в «Свежем кавалере» сопоставляется с дырявым сапогом — и с животом беременной кухарки. Часть тела, имущество и предмет символической гордости становятся равноправными членами одного уравнения (в котором то, что скрыто в животе кухарки, является известным неизвестным). Внешность персонажа — например, женская привлекательность — также перестает быть просто краской, характеризующей типаж, а становится отделяемым объектом обмена: в рисунке «Бедной девушке краса — смертная коса» красота молодой швеи, соблазняемой сводней, отчуждена в лежащем около нее голом манекене, а в «Первом утре обманутого молодого» выясняется, что части тела (зубы, волосы) можно взять напрокат так же, как мебель.

Павел Федотов. Молодой человек с бутербродом. 1849

Павел Федотов. Молодой человек с бутербродом. 1849Буржуазная логика способствует фрагментации тела, заставляя Федотова по-новому переосмыслить академические слепки рук и носов, призванные собраться в идеальный образ, но вдруг обретающие самостоятельный смысл, превращаясь в фетиши — товарные, сексуальные, художественные, как в «Бельведерском торсе» («Пьянство академистов»), где место античного слепка занимает полуштоф. Здесь неизбежно возникают аналогии с метонимическими объектами Гоголя, его носами и шинелями, населяющими Петербург и действующими вместо живых людей. Эти гоголевские вещи — приманки для желания, как в «Невском проспекте», где герой в толпе, в которой теснятся усы и платья, романтически очарован девушкой, оказывающейся проституткой. Так и у Федотова вещи инвестированы желанием, почти как частичные объекты тела: крайние примеры тому — беременность во «Вдовушке» и «Свежем кавалере», кусок хлеба в «Завтраке аристократа» и «Молодом человеке с бутербродом». Атрибут у Федотова, становясь из простой характеристики персонажа тем, чем он страстно стремится обладать, или тем, чего он мучительно лишается, перестает быть просто атрибутом. Брошенные на пол вещи — не просто рокайльный аристократический беспорядок, а чаще всего бывшие объекты присвоения или борьбы: обертка от карточной колоды, бутылки, листок с надписью «Устрицы» — отбросы угасшего и переключившегося интереса. Причина такой преувеличенной желанности вещей в том, что существование человека в федотовском мире не гарантировано ничем, кроме самих этих вещей. В конечном счете лишиться можно всего, например, проигравшись в карты, как в «Игроках». И если романтический или аристократический герой имел на что еще опереться, то герои Федотова обречены на вечную суету в поиске своего места в жизни.

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1846

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1846Круговорот объектов, за которые ведется непрерывная обманная борьба, возникает в ситуации, где никому ничего не принадлежит по праву. Первая, батальная, фаза творчества Федотова связана с казарменным миром, которому он очевидно симпатизирует. Биваки, переходы егерями реки вброд, коммунальный быт полка — по выражению одного из исследователей, это мир, который делится на два уровня отношений: «товарищества» и «начальства». Это мир, также наполненный объектами (вспомнить хотя бы взлетающие вверх шапки во «Встрече в лагере лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года»), но объектами казенными, за которые не ведется конкуренция, — и кирасы всего полка стоят стройным рядом на одной полке. Каждый обладает одинаковым набором вещей, делить однополчанам между собой нечего, а товарищество возникает на нижнем этаже военной субординации, когда закон, регулирующий все аспекты жизни, привычен и потому как бы стерт, а полковая жизнь, хотя и однообразная и омрачаемая по временам начальством, сохраняет в себе очарование товарищества равных и праздной беззаботности, оборотная сторона которой — скука. Одновременно казарма — институция, перенимающая в условиях нового общественного устройства логику старой феодальной модели, структурированной не через отношения обмена, а через отношения силы, впрочем, остающейся у Федотова в состоянии всегда потенциальном: батальных сцен он никогда не писал, его сюжеты — мирный солдатский быт на биваках, учебные маневры и торжественные встречи с великими князьями либо церемонии вроде освящения знамен. Становясь профессиональным художником и лишаясь военного заработка и казенного жилища, Федотов выходит в мир обмена, где такого регулирующего и уравнивающего закона уже нет, как нет и понятного способа устройства своего существования. Здесь все хитрят, чтобы получить то, что им не принадлежит. Передел состояний, имуществ, репутаций, решение финансовых затруднений через брак: все герои Федотова постоянно попадают в ситуацию выбора вследствие неопределенности своего положения.

Место концентрации всех дележей собственности и пересечений интересов — «Магазин». Тут покупатели обманывают продавцов, а продавцы — покупателей, «полубарыня» тащит отрез ткани в саквояж, молодая жена выпрашивает деньги у старого богатого мужа, ребенок клянчит игрушки у матери, которая тем временем сует записку молодому офицеру, — это хоровод претензий и хитростей, обязательным звеном которых служат желанные объекты. Герои не смотрят в глаза друг другу, все взгляды направлены на вещи — это замкнутая система, в которой просто не остается места окну с пейзажем для отвлеченного романтического смотрения вдаль. В дневнике Федотова имеется запись о том, как он стащил в канцелярском магазине несколько стальных перьев — в чем ничуть не раскаивался, пеняя на то, что продавец намеренно задрал цены.

Такова функция объекта у Федотова: вещь работает замковым камнем в конструкции.

Само искусство становится объектом обмена — реалистический жанр возникает именно как кабинетная картина, которая существует не для украшения гостиной, а для пробуждения ума: новый типаж, современный покупатель, интересующийся техническими, научными новинками и активно участвующий в общественном обсуждении, вешает ее у себя в кабинете над столом. Этой задаче отвечает формат картин Федотова, которые вписаны одновременно в два регистра циркуляции — денежный и вербальный. Помимо индивидуального потребления (живописная картина Федотова — это всегда великолепно отделанная драгоценность) они работали как триггер для провокации дискуссий, будь то на академической выставке или в салонах московских интеллектуалов. Запускаемый ими обмен мнениями связан именно с той сцепкой интересов, где обнаруживают себя персонажи: мало описывать нравы или типажи, нужно сделать так, чтобы двусмысленность запутанного положения открывалась зрителю постепенно, по мере разглядывания и комментирования. При этом литературные комментарии самого Федотова, которыми он снабжал свои картины (и даже опубликовал эти тексты в «Москвитянине»), отличаются куда большей дидактичностью, чем сами его холсты. Желание быть понятым одним конкретным способом определяет метод его работы и формальные особенности его жанров. Дотошное стремление достичь конкретного светового эффекта, конкретной фактуры («ничего не буду делать, пока не научусь писать красное дерево» — это о «Вдовушке») не было простым перфекционизмом трудолюбия. Известно, что Федотов мог месяцами дорабатывать свои вещи, но общая диспозиция акторов — неодушевленных вещей и персонажей — оставалась в том виде, в каком она была схвачена на раннем этапе, которому часто предшествовало текстовое описание будущей картины. Каждая вещь-деталь незаменима изначально — это показывает известный анекдот с цензором Мусиным-Пушкиным, который требовал убрать орден с халата кавалера, указывая на недопустимость профанации государственной награды. Но убрать орден означало полностью разрушить смысл картины: точно так же нельзя убрать горб у жениха в «Разборчивой невесте», живот у вдовушки, кусок хлеба у аристократа — такова функция объекта у Федотова: вещь работает замковым камнем в конструкции. Вся дальнейшая обработка картин относилась исключительно к резкости зрения. Федотов не мог допустить нечеткости образа, поскольку стремился к абсолютной однозначности той роли, которую вещь играет в ситуации. По сути, каждому предмету назначена цена, будь то люстра в доме купца, штофные обои в «Разборчивой невесте» или комод красного дерева и опечатанная бронза во «Вдовушке». Универсальность атрибута цены позволяет вещам и героям участвовать в объединяющей их замкнутой цепи обменов, где нет места независимому от этой замкнутости измерению.

Павел Федотов. Вдовушка. 1851-1852

Павел Федотов. Вдовушка. 1851-1852Но помимо вещей, имеющих цену, встречается еще один класс сюжетообразующих объектов: они, в силу своих свойств, либо еще не вошли в круг обмена, либо уже выпали из него, но их присутствие структурирует всю ситуацию (как раньше — окно в романтической картине). Объекты, выпавшие из обмена, часто выставлены на середину сцены, как мертвый младенец в «Художнике, женившемся в надежде на свой талант» или труп собачки Фидельки, но могут присутствовать и почти незаметно, как портрет умершего офицера во «Вдовушке». Объекты же, пока не вошедшие в оборот, присутствуют как скрытые. Такой объект, по контрасту с поблескивающей поверхностью опечатанной бронзы, которую скоро заберут кредиторы, прячется внутри стыдливо задрапированного живота вдовушки и также — внутри живота кухарки в «Свежем кавалере». Кавалер выставляет напоказ Станислава, она же тычет в дыру на сапоге, подразумевая при этом больше несуществующую пустоту внутри своего тела, и одновременно «под столом заднего плана виден пробуждающийся, вероятно, оставшийся на поле битвы тоже кавалер…Талия кухарки не дает права хозяину иметь гостей лучшего тона». Хвастуну удалось получить кое-что, но кухарка получила кое-что похитрее. Мертвецы и еще не родившиеся младенцы — телесные объекты, возникшие не по расчету: они становятся рискованной помехой в рациональной бесперебойности сделки и обмена.

Павел Федотов. Портрет Егора Гавриловича Флуга. 1848

Павел Федотов. Портрет Егора Гавриловича Флуга. 1848Освободиться от объектов окончательно — как это происходит в «Игроках», где центральный персонаж показывает пустые ладони, — означает выйти из игры, но также выйти за пределы человеческого мира интересов. Наброски к «Игрокам», которые выглядят как самостоятельная графическая серия, напоминают мир призраков, где отражения путаются с тенями, а над головами играющих зияют пустые рамы. Сходным образом устроен портрет Флуга, выполненный по посмертной зарисовке его лица: старик держит пустой лист бумаги, подсвеченный с тыльной стороны свечой. Сюжет обнуляется, и воображаемый мир картины пропускает в себя пустоту поверхности реального холста. Этот пустой холст — словно единственная подоснова реальности Федотова, из которой вычли все объекты, — обнаруживает в пустых рамах «Игроков» невозможность иного измерения по ту сторону игры и обмена. «Игроки» — одна из немногих картин, которая держится не на отношениях с объектами, а на системе взглядов. В мире Федотова поднять взгляд на того, кто напротив, можно только тогда, когда ничего больше не осталось в руках.

* * *

Об «Игроках» — как и о фантасмагориях Гоголя — часто говорят как о предвосхищении модернизма. Но логикой модернизма отмечено все федотовское творчество: и его профессиональный статус, и позиция медиатора между территориями искусства и жизни, и, наконец, возникновение общей универсалии обмениваемых друг на друга объектов-означающих: объектов частичных и метонимических, товаров, знаков и денег, слов и образов. Холст становится в конечном счете пространством письма, то есть игры этими объектами, а не окном в иной мир. И стремление прорваться по ту сторону этого письма возможно только через фигуры умолчания: беременные животы (указание на пространство перед рождением), портреты мертвецов (указание на пространство после жизни) или, наконец, ничего не значащую пустую и плоскую основу картины, картины-товара и картины — грифельной доски для записей и зарисовок: одна такая всегда стояла в комнате Федотова.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426542 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202424845 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427700 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433597 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434156 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436717 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437441 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443024 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442659 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438418 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials