COLTA.RU продолжает публикацию дневника Дмитрия Волчека, журналиста и писателя. Другие фрагменты за 2016 год можно прочитать здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

5 ноября

Начало квир-фестиваля. Огромный зал «Светозора» наполнен одинаковыми парнями, по позапрошлогодней моде разучившимися бриться. Фильм «Chemsex» о беспутных жителях Лондона, которые ширяются, е**тся и заражают друг друга СПИДом. «Как будто ты попал на еще не открытую планету, и, когда у тебя хороший партнер, на этой планете обнаруживаются сады и фонтаны». Если заниматься сексом без GBL (средство для снятия ржавчины с ворот гаражей) и кетамина, то спрашиваешь себя: «И это всё?»

Двое приняли GBL в сауне, один впал в кому, его увезли, потом оказался в коме второй, в больнице они пришли в себя, приятель привез им GBL, они снова приняли и погрузились в кому прямо в реанимации.

Вместо средства от ржавчины пью розовое вино с молодежью.

6 ноября

Собирался в Брно посмотреть на пустырь, где жил Жан Жене, но никуда не еду, а, не вставая с кровати, редактирую журнал, покупаю шарф и билет в Парижскую филармонию.

Иногда возвращается моя паника, навеянная встречей с педофилом в «Великане»: в полном зале кинотеатра, когда весь ряд полон, становится дурно. Успеваю прочитать два рассказа Честера. «Сафари» про Боулза и скорпионов вполне гениальный. Кажется, его друг и мой корреспондент поэт Эдвард Филд еще жив (92 года). Берусь за дневник Боулза, но спотыкаюсь об упоминание о Дональде Уиндеме, начинаю читать про него, заказываю книгу его рассказов, и тут опускается ночь.

7 ноября

Ночь, а потом и утро провожу за фильмом Адама Кертиса о конце политики. Прежние законы не действуют, кругом иллюзии, и должен победить Трамп. Все вперемешку: Каддафи, Асад, ЛСД, Сурков, НЛО, Brexit и аэробика.

Разглядываю фотографию Трампа с Уорхолом 1983 года. В декабре будет танцевать Мин Танака. Впереди большие потрясения.

Два фильма на квир-фестивале. Первый, документальный, о том, как один писатель забил сначала кирпичом, а потом вазой другого писателя, своего любовника, crime of passion, как у Джо Ортона. Теперь, отсидев семь лет в сумасшедшем доме, он опубликовал книгу, поставил пьесу об убийстве и стал селебрити. Почему русские писатели так не делают? Прилепин запросто мог бы зарезать Водолазкина, а Шаров — задушить Шишкина.

«Кот», получивший премию «Тедди» (на Берлинале я его пропустил), с тревожным сюжетом. Герой ни с того ни с сего сворачивает шею любимому коту, потом падает с дерева и выкалывает себе глаз. Режиссер то ли обкуренный, то ли е*нутый: выйдя на сцену, принимается хохотать, приведя в замешательство красивого переводчика.

Среди публики огромное количество сумасшедших. На первом сеансе за мной сидит человек невероятного вида лет сорока, но с готической челкой, скрывающей пол-лица, и стучит ногой в спинку кресла. Когда персонаж сворачивает шею коту, в зале раздается пьяный вопль: «Судьба! Судьба!» У меня неожиданно начинает болеть голова, пугаюсь, что это приступ глаукомы. Прихожу домой к полуночи и полчаса разговариваю по скайпу с Могутиным. В случае победы Трампа он собирается устраивать перформанс в Trump Tower с группой Yes Men.

8 ноября

Американские выборы. Думаю, как попасть в музей Сая Твомбли в Хьюстоне, нужно там провести целый день. Расстояния гигантские, маршрут не складывается.

Несмотря на то что Петер Румпель (он неожиданно похорошел и роскошно говорит по-английски) агитировал пидорасов идти на «Жертву» с Дирком Богардом, в зале полторы калеки. Больше всего пугает, что не могу понять, видел я этот фильм или нет, и только на самой последней сцене, когда шантажисткой оказывается продавщица в уродских очках, уверяюсь, что видел, причем совсем недавно — лет пять назад. Вот это действительно страшно: подступает Альцгеймер, я забываю единственное, что стоит помнить, — сюжеты фильмов.

У Смиховского вокзала, Прага© Дмитрий Волчек

У Смиховского вокзала, Прага© Дмитрий Волчек9 ноября

Начальником земного шара становится дадаист, и в душе моей царит сумбур. Черт знает, что будет дальше. Привычный мир разваливается, хотя доллар, ненадолго упав, тут же подскакивает обратно. Кастеллуччи ставит в марте в Антверпене драму об американской демократии. Недолго думая, покупаю билет. Это кончится плохо, но все и так кончится плохо. Весь день редактирую последние куски журнала: эротическую повесть Дюрас о бредовом романе с Яном Андреа.

Хочу посмотреть на Николая Бахарева, иду на вернисаж, но владельцы галереи и не подумали пригласить его из Новокузнецка. У него есть несколько гениальных фотографий: русские люди 80-х годов, раскрытые так, что видишь всю их судьбу сразу, все их разочарования, бедность и нелепую смерть от падения с башенного крана.

В галерее встречаю Воротникова, весело со мной здоровается, а Коза не говорит ни слова. Как раз сегодня сообщили, что пришел запрос из Москвы об их выдаче. Но их не выдадут.

До концерта Autechre остается час, но время теперь бежит как испуганный заяц, и я оказываюсь в салатерии с огромным бессмысленным салатом. Клуб Meet Factory на задворках жизни, страшные окрестности Смиховского вокзала, безутешно советский пейзаж. Как и предупреждал меня Андрей, Autechre начинает играть на два часа позже. Пью ужасное вино с Григорием. Я здесь самый старый, а он — самый молодой. Молодые электронщики, играющие на разогреве, проще, но и лучше умирающей «Отекры». Возвращаюсь безумным маршрутом, на трех трамваях, домой, где меня ждет коробка от золотой гусыни.

10 ноября, Вена

Как персонаж квеста, опять выполняю задание почти на отлично: добегаю до автобусной станции, по дороге дочитываю Боулза и Мрабета, приезжаю в Вену, добираюсь до Сецессиона, в котором старые выставки закрылись, а новые не открылись, так что в сотый раз смотрю на Бетховенский фриз, покупаю на Нашмаркте колобки с маком, обедаю у вечного китайца с Яхонтовым (в наш разговор вмешивается продавец эзотерической х**ни с соседнего столика и желает с нами дружить), покупаю Захер-торт и смотрю четыре с половиной фильма Беннинга. Неправильно рассчитал: думал, что после сеанса придется бродить по улицам, но из-за дискуссий (усердствует киновед Томичек, объявляющий фильм о Музее естественной истории плохим, а послание Майклу Сноу — жалким) сеанс затягивается, так что приходится убегать с середины пятого фильма: едва успеваю на автобус. Думал, что буду единственным пассажиром, но ночной рейс пользуется успехом, толпы непостижимых талибов мчатся во мраке в Прагу, Берлин и Гамбург, чтобы не платить за отель. Мерзкая атмосфера dormitory, храп из разных углов. В Праге меня подбирает чернокожий убер, говорящий только по-английски, но сразу вычисляющий мою горемычную русскость. Very cold in Russia? Но и в Европе стремительно наступает зима, по дороге попадаем в метель.

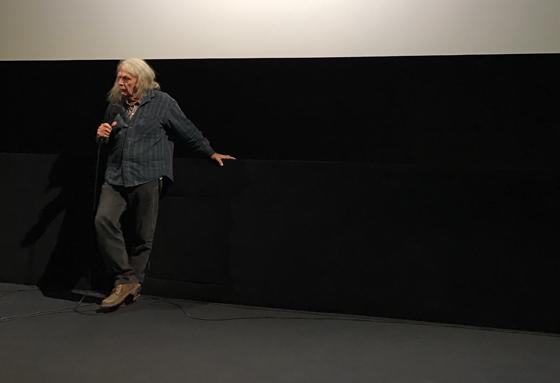

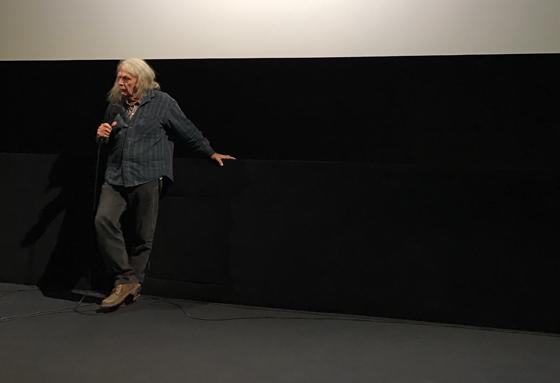

Режиссер Джеймс Беннинг выступает в Венском музее кино© Дмитрий Волчек

Режиссер Джеймс Беннинг выступает в Венском музее кино© Дмитрий Волчек11 ноября

Пишу статью о слепорожденной подпольщице из Сибири, которая коллекционировала антиквариат и тайно сочиняла для запрещенных чеченских сайтов заметки, проклинающие Россию, приняла ислам и сбежала в Финляндию. Сама слепая подпольщица отказывается со мной говорить, потому что не хочет иметь ничего общего с невооруженной оппозицией. Мы вооружены бессилием!

12 ноября

Просыпаюсь в 6:30, чтобы снова отправиться в Вену. За ночь все покрылось инеем, в теплом автобусе я почти счастлив, хотя и беспокоюсь, успею ли утром в аэропорт.

С Яхонтовым обедаем на Нашмаркте и говорим о том, как подавлять инстинкт, повелевающий завести ребенка. Он курит больше и больше, при этом постоянно теряет свой табак: это бессознательное требует, чтобы он отказался от самоубийственной привычки. Выпиваем по рюмке орехового шнапса, заходим на блошиный рынок, где пахнет смертью от старых вещей, и идем на выставку Мартина Киппенбергера. Я знаю только его распятую жабу, и она, разумеется, висит тут. Застываем перед огромной книгой, на страницы которой с потолка проецируются фотографии. Есть еще белые картины, вмурованные в стены, и комната, заполненная березами, под которыми валяются огромные деревянные таблетки алказельцера («Лес политкорректности»).

Потом, уже один, иду в Кунстхисторишес на выставку де Ваала, собравшего в запасниках зловещие нелепости, в том числе маленького дьявола, пойманного после ритуала экзорцизма в XVI веке и запаянного в стекло. Выставка закручена вокруг рисунка Дюрера: приснившийся ему кошмар о воде, падающей на землю. Кораллы, напоминающие о пожаре, музыкальный инструмент в виде змея, портрет неизвестной старухи, плат Вероники, украшенная цитатами из Апокалипсиса окаменевшая рыба, выточенный из слоновой кости череп, усыпанный крупными червями.

Дьявол, пойманный экзорцистом и спрятанный в стекле. Музей истории искусств, Вена© Дмитрий Волчек

Дьявол, пойманный экзорцистом и спрятанный в стекле. Музей истории искусств, Вена© Дмитрий ВолчекВозле Хофбурга под грохот барабанов шагают демонстранты. Сперва мне кажется, что они кричат «Трамп! Трамп!», но потом выясняется, что это веганы, требующие запретить мех, и орут они «Stop! Stop!» В клетке катят корчащуюся женщину в костюме леопарда.

Концерт Хааса, ради которого я и примчался в Вену. В первом отделении его жена-мазохистка, корпулентная негритянка Моллена Уильямс, больше часа читает поэму «Гиена» о том, как она страдала от алкоголизма в Сан-Франциско, попала в рехаб, преодолела кучу соблазнов, но в конце концов завязала. Похоже на невыносимую пародию на стихи Буковского. Прекрасную музыку Хааса алкоголическая исповедь заглушает и уродует. У Моллены белые кроссовки, облепленные стразами. По непонятной причине мне становится дурно, кажется, я отравился в арабском ресторане фалафелем, хумусом или даже австрийским вином, сердце не на месте, что-то вроде легкой панической атаки, хочется сбежать, но потом все проходит, и в антракте выпиваю еще бокал цвайгелта.

Во втором отделении в зале выключают весь свет, а служители закрывают стрелки, указывающие на пожарные выходы, картонками на огромных палках, но оттуда все равно просачиваются зеленые лучи (le rayon vert). Нас убеждают не обнажать светящиеся циферблаты, не доставать телефоны и поддерживать полный мрак. Бессмысленный вы*бон, потому что в музыке нет совершенно ничего темного, это почти равномерное жужжание скрипичного квартета. Можно представить, что в летний день стая мух кружится над чем-нибудь заманчивым (например, трупом). Возможно, должно быть темно как в гробу? Но в гробу мухам не развернуться.

В фойе Концертхауса — перформанс. Девушка играет «Зимний путь», а на крышке рояля тает, разрушается и опадает на пол глыба льда, целый айсберг. Статуя Бетховена брезгливо взирает на это надругательство над Шубертом.

Ледяной рояль в Венском концертном зале© Дмитрий Волчек

Ледяной рояль в Венском концертном зале© Дмитрий ВолчекПрибываю в странную гостиницу в районе Майдлинг, где неприлично веселый молодой портье снимает с моей карточки деньги за номер два раза, а потом долго аннулирует; осталось спать пять часов, но я не могу уснуть.

13 ноября, Париж

Просыпаюсь в 4, за 10 минут до будильника. Квест пройден: я сажусь на правильный поезд, приезжаю в правильное время в аэропорт и еще успеваю съесть самый дорогой во Вселенной завтрак. Лечу с толпой ирландцев-болельщиков, вчера был матч, и дураки трясут зелеными шарфами.

Странным образом оказываюсь в Париже ровно через год после терактов, вчера открыли «Батаклан», и в нем пел Стинг. Не замечаю ни малейшего намека на скорбь. Писали, что в окнах будут стоять свечи, но никаких свечей нет. Мертвые позабыты, живые ликуют. Напуган, что родители не отвечают на мои письма (в Питере снег и гололед), звоню им, но все в порядке. По совету Львова иду в музей Моро. В этой мастерской родился весь XX век, от де Кирико до Нео Рауха, а Дали позаимствовал у него неприлично много. Сижу на табуреточках, вытаскиваю рамы с гравюрами и разглядываю с вожделением.

В музее Гюстава Моро в Париже© Дмитрий Волчек

В музее Гюстава Моро в Париже© Дмитрий ВолчекВ Palais de Tokyo перформанс Тино Сегала. Сначала подходит ребенок, спрашивает, хорош ли прогресс и прогрессируют ли животные (у нас был красивый капризный мальчик), и, ведя такой разговор, передает девочке постарше, которая спрашивает, позволяет ли общество свободу, потом женщине и, наконец, старику. У нас (+Лиля и ее приятель) потрясающая французская старуха, говорит на отличном русском и рассказывает, как она приезжала изучать Платонова в СССР и вокруг были одни идиоты, но потом стали появляться и умные люди вроде Мамардашвили. Кончается все коллективным танцем, ко мне подходит танцор и шепчет на ухо английские слова про сохранение природы вопреки прогрессу.

Спешим в Нантер, где я в прошлый раз смотрел Денниса Купера, на спектакль Апичатпонга. По совету Бори Нелепо сажусь в самый центр зала, и сложный луч кинопроектора (или это маяк? самолет?) со стрекотом кружится вокруг меня.

В японском ресторане беру бессмысленную холодную лапшу, которую нужно мучительно опускать в соевый соус, потом долго добираюсь в Виллет, в новую филармонию, обвитую огромным стальным змеем. Концерт Стива Райха начинается впечатляющей группой Matmos, но во втором отделении выступает французский райхианец и показывает на экране неуклюжие туристические съемки Индии. Это невыносимо. Мы сидим внутри змеи, или, скорее, выдолбленной тыквы, на балконе, и мне хочется броситься в партер. Долго добираюсь на ночных поездах до площади Клиши.

14 ноября

В кафе, где раньше трудились русские официантки, теперь подает завтрак красавец-негр. Сорок минут иду пешком мимо Оперы, вокзала Сен-Лазар, Лувра. Встречаемся с Ухановым и Лилей в Monnaie на выставке Каттелана: больше всего мне нравятся трупы в мешках из каррарского мрамора, словно в финале «Сладкого фильма». Есть и другие впечатляющие вещи: безголовая лошадь, торчащая из стены, и лежащие в постели двое мужчин в костюмах. Лиля ведет нас в магазин «Шекспир»: на самых видных местах — Берроуз, Боулз и Джейн, а на втором этаже висит портрет неприятного Аллена Гинзберга. Много красивых людей, приехавших завоевывать Париж, как и я 30 лет назад. Долго идем (у меня начинает болеть нога) по набережной Сены в больницу Сальпетриер, где раньше терзали только безумцев, а теперь всех немощных подряд. Сюда направлялась Клео из фильма про Клео. В огромном храме никого нет, только статуя соблазнительного св. Христофора с младенцем на руках. Лиля ведет нас через унылый подземный ход, где ездят каталки из морга.

На выставке Маурицио Каттелана в Париже© Дмитрий Волчек

На выставке Маурицио Каттелана в Париже© Дмитрий ВолчекОбедаем возле русского православно-культурного центра. Центр недавно открыли, надеясь, что его освятит Путин, но Путин не приехал, и центр тут же закрыли снова. Вокруг забор, не войти, и стоят три гопника с такими карикатурно-ублюдочными лицами, что, кажется, их специально пригнал сюда русофоб.

Уханов уехал, Лиля ничего не ест, но беспрерывно курит и думает об андрофилии. Когда мы уезжаем на автобусе, приходит СМС от Камилы, которая едет в русский культурный центр. Она готова провести и меня, но я иду в музей Жан-Жака Эннера по рекламе, выданной в музее Моро.

По дороге происходит зловещее: когда я начинаю говорить, что есть люди, которые пользуются поддержкой свыше, и те, кто ее лишен, мне в рот влетает маленькая муха. Это настолько невероятный и пугающий знак, особенно в ноябре, что я затыкаюсь форевер. Музей Эннера ужасен. Это не просто плохой, а чудовищный, третьесортный салонный художник: непостижимо, что ему (а не, предположим, Бугро) посвятили столь пышный музей. Но есть одна интересная картина: портрет его матери у постели умершей дочери, его, стало быть, сестры. У покойницы непостижимо большая голова, а чашка у ее изголовья странно изогнута, как у Пикассо. Наверное, Э. хотел нарисовать правильно, но не сумел.

Из метро всех выгоняют: подозрительный предмет. Вчера, говорит Лиля, тоже такое было. Едем в Bon Marché выбирать куртку, но мне ничего не нравится. Модные вещи становятся все дороже и отвратительнее, хотя на выставке Каттелана я видел молодого человека в невероятно элегантном пальто, усыпанном гусиными лапками.

Последнее испытание: три балета Баланчина в Opéra Garnier. Все мое детство «Голос Америки» говорил про Баланчина и его гениальность. Но оказалось, что это ужасно — апофеоз буржуазного искусства, лишенного малейшего смысла, немногим отличающегося от сталинского Большого театра. Я умудрился купить билет в самую пышную ложу, но приходится уступить место сидящей за мною маленькой девочке: кажется, дочери кого-то из танцовщиков или танцовщиц. Но девочке все равно плохо видно, так что мать (или тетя) передвигает ее стул к сидящей сбоку дородной женщине, говорящей по-английски с сильным славянским акцентом. Женщина недовольно бурчит, что, возможно, во время балета ей придется выйти, и я думаю: вот ведь аррогантная скотина, не можешь выйти в антракте? Но в середине представления с женщиной случается астматический припадок, она начинает неистово кашлять, вскакивает и отталкивает табурет с девочкой, так что та чуть не падает. Это тоже своего рода балет, значительно лучше Баланчина. На сцене происходит фашистская галиматья: аккуратные плясуны танцуют столь правильно и безлико, что вынести это почти невозможно. Представляю, что зал полон эсэсовских фуражек: ходили же немцы на такие же балеты во время оккупации? Единственное оправдание, которое я придумываю для баланчинских плясок, — это не люди, а насекомые: полосатые муравьи ухаживают за мотыльками.

Первый попавшийся ресторан возле Оперы оказывается бургундско-мясным, так что приходится ограничиться луковым супом.

Гуси в Нантере© Дмитрий Волчек

Гуси в Нантере© Дмитрий Волчек15 ноября

Вчерашняя муха появилась неспроста: утро начинается с неприятностей. Просыпаюсь с головной болью (бургундское розовое вино?) и обнаруживаю, что потерял уорхоловскую капсулу с таблетками. Потом в метро автомат по моей глупости проглатывает билет. Сажусь в поезд, и он 20 минут не двигается с места. Но самое ужасное происходит в музее Орсе, когда на рамке при входе я начинаю звенеть и избавление от часов, перстня и даже очков не помогает. Очередь раздраженно наблюдает за моими потугами. Приходится снять ремень, и только тогда чертова машина перестает верещать. На обратном пути я 10 минут ищу номерок от гардероба и обнаруживаю его в глубинах бумажника, когда уже совсем отчаиваюсь. Но внутри меня ждет отличная выставка Фредерика Базиля, который, похоже, был closeted gay, приставал к Моне и, чтобы наказать порок, отправился на Франко-прусскую войну, где тут же был убит (выставлены его элегантный мундир и потертый бумажник).

Обедаю с Камилой на бульваре Распай. В декабре она родит девочку. Рассказывает про культурно-православный центр. Патриотический театр из Владимира показывает там постановку о крещении Руси, пускать посторонних они не хотят, потому что все придумано для того, чтобы подслушивать канцелярию французского президента, находящуюся прямо внутри комплекса. Вегетарианский киш, который я хотел заказать, кончился, а салат щедро посыпан беконом (проклятие мухи).

«Бесконечная поэзия» в маленьком зале MK-2. Секс с менструирующей карлицей, самоубийство кузена-гея, который висит в петле, держа на руках свою собачку, визит бабушки, бьющейся головой в торт, шкатулка с красными волосами любовницы, забрасывание публики кусками мяса и яйцами, принесенными в скрипичных футлярах. И кончается фильм так же, как и первый: отплытием на баркасе смерти. 87-летний Ходоровски моложе и изобретательнее всех: миллион трюков, которых хватило бы другим режиссерам (Ксавье Долану, белиберду которого показывают в соседнем зале) на всю жизнь.

В Jeu de Paume с Сергеем Кузнецовым, который устраивает курсы для парфюмеров. От разговора о прошлом нас спасает выставка Uprisings, подготовленная Диди-Юберманом, очень крутая: от газеты восставших в Кронштадте до молотка, которым Арто колотил по своим рукописям, дабы добавить им выразительности.

Мануэла Морген приглашает меня пить чай и задает миллион вопросов о жизни: где я работаю, как живу и как путешествую. Мне не хочется ничего рассказывать, и я чувствую себя как на таможне. Мануэла зовет меня в подвал смотреть авангардистские короткометражки, но происходит конфуз: у меня есть только 35 минут, и все 35 минут говорит, предваряя программу, седобородый человек из компании Light Cone, так что я удаляюсь, не посмотрев ничего.

Концерт Рамона Ласкано и Маттиаса Пинтшера в старой филармонии. Это грандиозная музыка, но я не могу сосредоточиться, все время высчитываю что-то в будущем, которого нет. Ужинаем у случайного японца, Лиля опять ничего не ест. Ее раздражают женолюбы, и она хочет смотреть фильмы, снятые андрофилами. Рекомендую Гироди и Оноре.

Нужно пересаживаться на станции «Сталинград», но мое антисоветское подсознание вытесняет это слово, и я чуть было не отправляюсь на République. Думаю лишь о том, как бы снова смыться в Париж в декабре, посмотреть Сая Твомбли и заняться бредовым рождественским шопингом. Живу будущим, потому что прошлое, как сказал председатель Мао, прошло. Да и настоящее тоже.

Сломанный молоток Антонена Арто© Дмитрий Волчек

Сломанный молоток Антонена Арто© Дмитрий Волчек16 ноября

Проклятие мухи: у портье, которому я плачу, вырубается машинка для карточек; кафе, где я хотел позавтракать, еще не открыто, в соседних пьют пиво ночные люди, проститутки и сутенеры, и мне боязно садиться к ним со своим комичным круассаном и апельсиновым соком. Доезжаю до Северного вокзала и нахожу там эклер. Лечу через Вену: выхожу не в ту дверь и снова оказываюсь перед рамкой контроля. У меня всего 15 минут на пересадку, и уже думаю, что пришел п**дец и я упущу самолет, но нет: чудесным образом удается вскочить на шаттл и все успеть. При этом начинает ужасно болеть затылок, а красных таблеток нет. С огромным трудом доделываю последний кусок журнала, и нужно еще доперевести разговоры с Боулзом, но нет сил абсолютно.

17 ноября

Кажется, встречусь с Ходорковским в Таллине. Половину дня покупаю билеты на Туринский кинофестиваль, потом доделываю интервью с Денисом Карагодиным, который хочет наказать убийц своего прадеда. Дикий авитаминоз, опять облезают руки.

Приснилось, что К.А. украл много денег и мы хотим их у него забрать, они спрятаны в недостроенном доме, который А. стережет. Все тихонько пробираются внутрь, я вижу на полке два желтых кабачка и понимаю, что деньги спрятаны внутри. Хватаю один, и точно: он аккуратно разрезан. Бегу, а за мной уже несутся А. и еще какие-то люди. Потом оказываюсь в Греции, но путеводитель написан по-французски. Встречаю в магазине П.И. Чайковского. Он тоже ищет путеводитель. К нему относятся не очень приветливо, но на улице все подходят. Я тоже подхожу и спрашиваю, можно ли с ним сфотографироваться. Он говорит: «Конечно, ведь мы знакомы». Я говорю: «Да, мы вместе украли баклажан». Он спрашивает с горечью: «А правда, что вы интересуетесь фашизмом?» Твердо отвечаю: «Фашизм — это мясоедение» — и на этих словах просыпаюсь. Правильно же я ответил?

Продолжение следует.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия

Замаскированная манекенщица

Замаскированная манекенщица Под черной вуалью

Под черной вуалью Самка осьминога

Самка осьминога Баклажан Чайковского

Баклажан Чайковского Алые салфетки

Алые салфетки Обмороки в автобусах

Обмороки в автобусах Кроули умирает в Риме

Кроули умирает в Риме