Кино

КиноВыверните карман

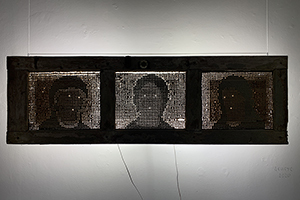

© Yves Siebers Auktionen GmbH

© Yves Siebers Auktionen GmbHК новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— стихи Инны Краснопер

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!

Я сперва посмотрю на этикетку, другими словами, на имя поэта, написавшего стих, и в зависимости от имени «заценю». В поэзии я смыслю не больше, чем поэты и их свита в музыке. Так и должно быть. Россия отдала душу поэзии, падшей музыке. Вместо Моцарта — Пушкину.

Почему «падшей»? Неверно утверждать, что музыка — единственная открытая нам форма эстетического переживания времени, в которой переживание и переживаемое синхронны. Точнее было бы оговориться: единственная безо всяких смысловых примесей. Ибо поэзия тоже есть организация времени, но сугубо ритмическая, где звук в чистом виде заменен словом. Получается, что за меньшее в сравнении с музыкой — только за свой африканский (эфиопский) ритмус — поэзия тянет на себя мысль, а мысль тянет поэзию книзу. «Музыка ничего не выражает, кроме себя самой» — к поэзии эти слова Стравинского неприменимы. «Блаженное бессмысленное слово» — несбыточная мечта поэзии. (Показательно, что я раскрываю авторство лишь первой цитаты.) Между поэзией и музыкой — не как приятным времяпрепровождением, но как духовным убежищем — выбирают. А посему кифаред наших дней, «бард», представляет собою нечто среднее между ослом и кобылой: потомства не дает. Это из-за них, взявшихся за руки, чтоб не пропасть поодиночке, я сделался антисоветчиком. В том смысле, что у меня «стилистические разногласия» не с советской властью, в отличие от Абрама Терца, а с ее порождением — советскими людьми, носящими приставку «анти». Не с соцреализмом «в спелом золоте погон», а с кухонными шестидесятыми. Если, заключенный в броню кавычек, я без опаски внемлю пению сталинских сирен, то у шестидесятников нечего закавычить. Барбариска в течение девяти дней одного года отбивает всякий вкус к тому, чем они клянутся.

В Нью-Йорке живет человек, силою своего культурного авторитета заслуживший в моих глазах право совмещать Шевчука с Шостаковичем, даром что относительно друг друга эти двое суть ранения, несовместимые с жизнью. Человек с Манхэттена — непревзойденный мастер носить шлейф (Schleppenträgermeister). Он не из тех, кто облачает в мантию, его задача — эту мантию торжественно нести, не давая ей волочиться по земле. Никакой иронии. История культуры — каковая в действительности и есть культура — без Schleppenträgermeister'а имела бы бледный вид. Ганноверский дилетант Эккерман ограничился «Разговорами с Гете», но в лице Соломона Волкова мы имеем профессионала высшей пробы. Более того. Одновременно быть апологетом взаимоотвергающих явлений означает преодолеть привычку, данную нам свыше: сравнивать одно с другим. Выбор, сделанный на основе сравнения, совсем не то, что принято называть «выбором», — не выражение нравственной воли, но отбор по внешним признакам. Я знаю, что должно быть так-то, так-то, так-то... Главный оценочный критерий — формальное сходство с эталоном. Избегать сопоставлений и, как следствие, не нуждаться в душеспасительном выборе — бесценный дар. За него можно и душу дьяволу продать.

Увы, мне дьявол такой сделки не предлагал, я обречен вечно выбирать в пользу чего-то одного против чего-то другого. У меня подлинность в единственном числе. Ты за Гилельса или за Рихтера? Ты за Толстого или Достоевского? Ты за советскую страну или за пузатого японца — за луну или за солнце? Надо только с выбором определиться (любимое слово). Определись, и дружеское плечо тебе обеспечено: в малом ли стаде, в большом ли стаде — какая разница. При нахождении внутри стада это роли не играет. Но если миазмы чужого дыхания тебе противны и ты хочешь оставаться самим собой, ниспровергай фальшивые репутации, разбивай мрамор. Мария Каллас? Она же по сравнению с Ренатой Тебальди волком воет. Не понимаю. То есть понимаю прекрасно: ухо Ван Гога. «Всем лучшим в себе я обязан недостающему уху».

За греческую диву никто не оскорбится, что нам Гекуба. Да и мало ли, за кого не оскорбятся: скажем, за Тургенева, любить которого — чистый снобизм. Я ведь пробовал не только коровку «Му-му», не только обязательных «Отцов с ребенками», я попробовал было прочесть «Руднева». Каждое предложение просит разобрать его по членам — как немца Гадена («А немца Гадена у Спаса на Бору имали, а и волокли до места и тут по членам разобрали»). Нет, Тургенева мне простят.

Простят и полнейшее безразличие к тому, что «Тихий Дон» за Шолохова написал Вася — то-то Леня его не одолел.

А вот Зощенко мне уже не сойдет с рук — что голосом зощенковского героя говорит дозволенные речи Аркадий Райкин, разящий без промаха картонную мишень на стрельбище: «Могу, товарищи, с гордостью сказать: за всю свою жизнь ни одного врача не убил... — выжидательная пауза, в зале смех. — Не ударил даже». Тем паче не простится мне, что голос Зощенко есть голос ипохондрика, произносящего: «Это есть повесть о том, как один советский человек, обремененный годами, болезнями и меланхолией, захотел вернуть свою утраченную молодость». Слеплено из того же теста, что и «Ни дня без строчки» Юрия Олеши («У командира (он в хорошем чине) гостит его друг по Берлину знаменитый фашистский драматург (его зовут Ганс Кафка), посланный Гитлером на войну, чтобы написать “эпопею о гибели России”»). Но одесситом Олешей написана «Зависть», фонтан метафор, которыми, подозреваю, он внушил зависть начинающему Сирину — Владимиру Набокову. Да еще у Олеши имеются пара-другая рассказов и запоминающаяся цирковая сказка, что выгодно отличает его от бесплотного, пусть и плодовитого по сравнению с ним, ленинградца Зощенко.

Мне несдобровать за «Москву — Петушки». Нинка даян эбан, гы-гы... коктейль «Слеза комсомолки», гы-гы... А что со мной будет за «Возьмемтесь за руки, друзья»? Окуджава — это же любимое всем сердцем, чистое. «Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет». И уж совсем страшно подумать, какая ждет меня расправа, уже метафизическая, за то, что попер на белое солнце нашей поэзии — Андрея Белого с его аффектированно-приблизительным письмом: как в кастрюлю без разбору вы´сыпать первое попавшееся, благо куплено в дорогой лавке. Белый — идол многих, среди них дорогие лично мне люди. А как кадил ему век ослепительных имен — русский Серебряный век! Потом, на чужой территории, вдруг «прозревали», и то сугубо по эмигрантской своей жестоковыйности (Бердяев — некогда окрестивший «Петербург» «астральным романом» и вообще несший всякую ахинею про «кубизм» Белого). Между тем Белый, с корнем вырванный из своего кривляющегося Содома, выхолащивал греховодников задним числом:

Первоначальная редакция |

Редакция 1922 года |

<...> Он — прощенный извечно, |

<...> Он — прощенный; все |

И — он пал пал к ногам Гостя: |

В медных впадинах Всадника |

Пример двуличия в литературе. О двуличии Белого в жизни Ходасевич пишет в «Некрополе», предваряя мемуар жонглерским: «Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Истина не может быть низкой, потому что ничего нет выше истины. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания».

Потребность человеческая в предмете поклонения неисчерпаема — хлебом не корми, дай сотворить себе кумира, чтобы было пред кем простираться ниц. Недавно ушел в мир иной Олег Каравайчук, в своем музыкальном ленинградском детстве фортепьянный вундеркинд, обучавшийся также композиции. Как это чаще всего бывает, мужая, чудо-ребенок перестает быть чудом. В попытке, даже инстинктивной, удержаться в прежнем статусе он до старости разгуливает в коротких штанишках. Каравайчук прожил жизнь городского сумасшедшего, подпитывая этим миф о своей гениальности. Я ходил в ту же школу, что и он. «Талантливый смуряга», — вспоминали о нем, учившемся во времена, когда спрос на юные дарования, вызревающие под сталинским солнцем, был высок. Нынче Каравайчука с кликушеским восторгом венчают тиарой гениальности: среди нас жил неоцененный гений.

В моем возрасте споры об эвтаназии занимают больше, чем споры о том, кто написал «Тихий Дон». Мне многое стало безразличным. Я расстался со множеством комплексов, перво-наперво с комплексом своего невежества. Повышать уровень знаний — это как повышать уровень воды в Аральском море. К тому же знающие все на свете стремятся к меньшему, чем обладают: к успеху, слагаемые которого — богатство и популярность. Если равнодушие к успеху считать преимуществом, то редкий случай, когда возраст работает на меня. Оригинальный способ решить проблему эвтаназии: прокалывай надутых воздухом пастырей, и увидишь, что с тобой сделает их паства.

Мария Вениаминовна Юдина — какой московский интеллигент не знает этого имени? А если не знает, то либо он не интеллигент, либо не московский, либо не то и не другое. В молодости наверняка была прекрасная концертная пианистка — и не только в молодости: пианистический век долог. Но фортепьянных звезд много, больше, чем звезд на картине Ван Гога, а Мария Вениаминовна Юдина одна. Ее пианизм — лишь барбариска на сдачу. Очередь в билетную кассу выстроилась не на Юдину-пианистку, она выстроилась на Юдину — блаженного Николку при Борисе. На Юдину, осеняющую себя крестом, прежде чем заиграть. На Юдину, в религиозном экстазе бросающуюся на колени перед Стравинским. На Юдину, мечтающую, по словам Бахтина, во время англо-франко-израильской агрессии добровольцем отправиться в Египет сражаться против агрессора... или, наоборот, прослышав об этом, очередь бы поредела?

Музыкальное исполнительство. Как я смотрю прежде на этикетку, так другие с ночи занимают очередь за билетами на Бостонский оркестр. Дело не в том, что, играя с исполнителем в жмурки, слушатель не отличит одного исполнителя от другого, — хорошо подкованный по каким-то особым приметам может и угадать, кого поймал, но к музыкальному переживанию, самозабвенному, интерпретатор не имеет ни малейшего отношения, скорее, мешает: тянет одеяло на себя. Сублимирующее действие великой музыки, той самой, музейной, которая родилась с Бахом и умерла с Шостаковичем (1685–1975), возможно лишь при одном условии: она должна быть любимой, а значит, знакомой. Музыка — звучащая материя, вне звучания она себя не помнит. Функция исполнителя — «пробуждать воспоминания». Любимое произведение — узнанное произведение. Узнавание исполняемой вещи — это как совпадение частот, душевная акустика, резонанс. Потревожено внутреннее знание, которое и детонирует. Внутренний слух — если угодно — это зеркальце, отбрасывающее солнечный зайчик. Исполнитель с его интерпретаторскими штуками, повторяю, неизбежное зло, только путается под ногами.

Вопрос на засыпку. Тогда зачем ты ставишь, запершись в своей комнате, старинные записи — конца девятисотых, десятых, от силы двадцатых годов: там-то кунштюков выше крыши и звучание «слаще халвы Шираза»? Что тебе райские напевы, льющиеся из-под смычка Крейслера и Тибо сквозь граммофонное шипение? На что я отвечаю: а это как разглядывать старые фотографии. Вот, к примеру, женщина. Она по-прежнему видит то, что за краем узорчато-обрезанной карточки: сочинский пляж, фотограф, его сын в такой же, как на ней, курортно-бахромчатой шляпе... мама? А это уже я в гольфиках со скрипичным футляром. Я не свожу с себя глаз, сейчас перешагну через свое немигающее веко и окажусь на улице. Театральная площадь, Ленинград, 1954 год.

То же самое и слушая Карузо. Лицо с пирогою усов, поверх штиблет гетры, шляпа и трость брошены на банкетку. Идут приготовления к записи. Карузо берет верхнее до, и, пока не закрыты наглухо ставни, не задернуты тяжелые портьеры на окнах, его голос долетает до слуха прохожих, один из которых — я. Улица котелков, экипажей, длинных женских платьев.

Помнится, я делаю упражнение, вставляю пропущенные буквы, забравшись на стул с коленками. Вдруг по городскому радио, под которое только и готовить уроки, вместо объявленной «Сказки о потерянном времени» пустили хорошо знакомую мне запись «Рондино Бетховена» в исполнении автора (конечно же, «в стиле Бетховена», хотя в свое время мистификация удалась). Я сразу догадался: Фриц Крейслер умер — умер великий Пан.

Горше других оплакивает идолов тот, кто их низвергает.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Кино

Кино Литература

Литература Общество

ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»

25 января 20229338 Искусство

Искусство Литература

Литература Кино

КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау

21 января 20228780 Искусство

Искусство Искусство

Искусство Театр

Театр Литература

Литература Современная музыка

Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь

20 января 20229038 Академическая музыка

Академическая музыка