1.

Тотальная закрытость советской партийно-государственной жизни, выразившаяся, прежде всего, в засекреченности документов, фиксировавших важнейшие, определявшие жизнь людей решения, не могла не отразиться самым болезненным образом на процессе историко-культурного изучения советского периода. Продолжающийся до сих пор процесс обнародования и комментирования прежде скрытых архивных документов понятным образом не носил и не носит планово-согласованного характера, что зачастую приводит к ситуациям, когда исторически связанные между собой документы появляются в печати в «обратной» последовательности: публикация «документа-следствия» опережает открытие инициального «документа-ключа».

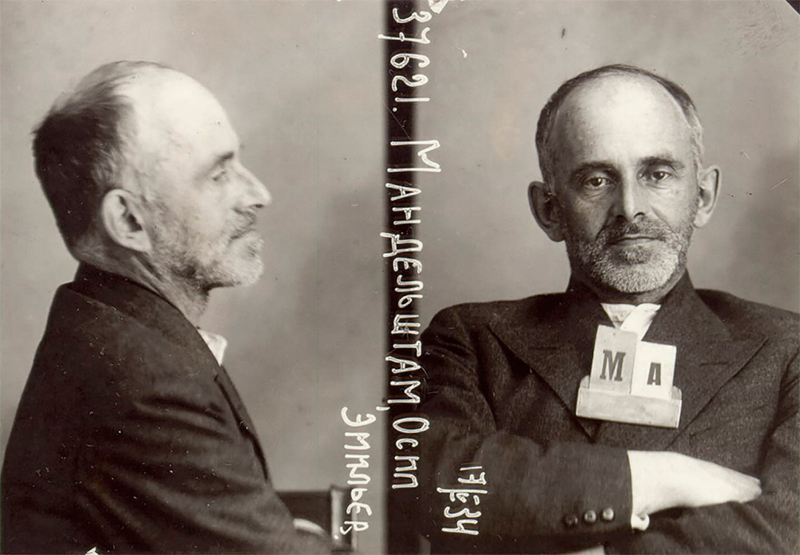

Одним из ярких примеров такого рода казусов стало выявление в 1993 году в так называемом кремлевском архиве Сталина письма Н.И. Бухарина об аресте Осипа Мандельштама с собственноручной резолюцией на нем Сталина [1]. Поскольку эта резолюция — единственное по сей день документальное свидетельство участия Сталина в деле Мандельштама 1934 года, ее публикация стала своего рода сенсацией и породила немалое количество толкований. Последнее было вызвано и тем, что текст Сталина и его датировка шли вразрез со сложившимся к началу 1990-х годов представлением о ходе следствия по делу Мандельштама и о механизме облегчения его участи. Мемуарно-исследовательский консенсус (опиравшийся, прежде всего, на книги Н.Я. Мандельштам и на ставшее в 1990 году доступным следственное дело Мандельштама 1934 года [2]) заключался в том, что Сталин, несмотря на оскорбительность направленной против него инвективы Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны...», за написание которой поэт был арестован в ночь на 17 мая 1934 года, своим указанием «изолировать, но сохранить» фактически свернул следствие ОГПУ, назначившего Мандельштаму 26 мая сравнительно мягкий срок (три года уральской ссылки в сопровождении жены), 10 июня замененный на еще более мягкий вариант — трехлетнюю административную высылку по принципу «минус 12 [крупных городов СССР]».

Обнаруженный текст резолюции Сталина на письме Бухарина с сообщением о факте ареста Мандельштама перечеркивал эту, казалось бы, непротиворечивую картину.

Письмо Бухарина не датировано. Однако из его текста ясно следует, что написано оно было после утверждения первоначального приговора Мандельштаму, его высылки из Москвы в Чердынь 28 мая и происшедшей там в ночь на 4 июня попытки его самоубийства. Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам было известно о ее телеграммах с просьбой помочь выбросившемуся из окна больницы Мандельштаму, отправленных в Москву (в частности, Бухарину) 5 июня [3]. Соответственно, письмо Бухарина можно датировать 5–6 июня 1934 года. Так как на письме, написанном на бланке газеты «Известия», главным редактором которой Бухарин в то время являлся, отсутствуют пометы сталинского секретариата, то очевидно, что оно попало к Сталину напрямую, оперативно минуя бюрократическую процедуру доставления бумаг вождю. Это говорило о том, что Сталин прочитал письмо в те же дни — скорее всего, в день написания письма Бухариным. Резолюция, оставленная им (также без даты) на письме синим карандашом, гласила: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...»

Буквальное прочтение сталинских слов означало, что а) он к 5–6 июня 1934 года ничего не знал об аресте Мандельштама и б) факт ареста вызвал его недовольство, адресованное ОГПУ. Это, однако, никак не укладывалось в картину, в которой еще 26 мая вождь санкционировал («изолировать, но сохранить») первый приговор поэту. Разумеется, незнание Сталина об аресте и высылке Мандельштама исключало и его знакомство с текстом инкриминируемого Мандельштаму стихотворения.

Инерция «канонической» версии развития дела оказалась настолько сильна, что в мандельштамоведении в последние десятилетия укрепились два подхода к резолюции Сталина: одни авторы, обращаясь к аресту поэта 1934 года, игнорируют ее [4], другие читают «иносказательно», интерпретируя как проявление «чистейшей воды лицемерия» [5]. Опубликовавший полный текст бухаринского письма вместе со сталинской резолюцией Л.В. Максименков, вполне убедительно реконструировавший функцию слов Сталина [6] и с определенной долей неуверенности все-таки предположивший, что Сталин не знал об аресте Мандельштама, также останавливается в своем анализе на констатации «имперсональности» сталинского высказывания, выделяя в нем «риторический вопрос и субъективную оценку факта» и характеризуя весь текст в целом как «сентенцию философско-созерцательного плана» [7].

Между тем документы, дающие ключ к пониманию подлинного смысла написанных Сталиным слов, увидели свет уже спустя два года после первой (фрагментарной) публикации письма Бухарина. Речь идет о появившемся в 1995 году сборнике архивных документов деятельности Политбюро ЦК ВКП(б) под редакцией О.В. Хлевнюка, А.В. Квашонкина, Л.П. Кошелевой и Л.А. Роговой, включившем в себя информацию о решениях Политбюро от 10 июля 1931 года, касающихся деятельности ОГПУ [8]. В вышедшей через год монографии О.В. Хлевнюка эти данные были рассмотрены в историческом контексте эпохи [9]. К сожалению, до сих пор эти материалы, хорошо усвоенные представителями исторического цеха, не учтены историками русской литературы.

2.

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшемся 10 июля 1931 года и посвященном особо секретным вопросам, относящимся, в частности, к деятельности ОГПУ [10], было принято решение «никого из специалистов (инженерно-технический персонал, военные, агрономы, врачи и т.п.) не арестовывать без согласия соответствующего наркома (союзного или республиканского), в случае же разногласия вопрос переносить в ЦК ВКП(б)» [11]. Это важнейшее решение было одной из принимаемых с начала 1930-х партийной верхушкой СССР мер по контролю и, так сказать, структуризации террора, с помощью которого большевики начиная с 1917 года осуществляли значительную часть своей внутренней политики. Уже в период «дела Промпартии», 20 октября 1930 года, Политбюро предложило ОГПУ «вопросы о необходимых арестах согласовывать с Секретариатом ЦК» [12]. Последующие события показали острую потребность проведения политики ужесточения контроля за действиями карательных органов. О.В. Хлевнюк так описывает социополитический и экономический контексты, приведшие Сталина к осознанию необходимости некоторого ограничения репрессий:

Индустриальные скачки, непомерное наращивание капитальных вложений в тяжелую промышленность, игнорирование экономических рычагов управления и массовые репрессии против специалистов, вызвавшие волну так называемого «спецеедства» <...> привели к кризису в промышленности. Этот кризис особенно беспокоил руководство страны. Поэтому в конце 1930 — начале 1931 года в экономической политике стали проявляться тенденции, позволяющие говорить о некоторой корректировке откровенно репрессивной политики. <...> наиболее ярко и ощутимо новые тенденции проявились в осуждении массовых репрессий против инженерно-технических работников [13].

Впоследствии эти тенденции, обусловленные идеями не столько либерализации, сколько «упорядочивания» репрессий и их «контроля и централизации» [14], получили развитие (пусть непоследовательное и противоречивое), распространившись не только на «штучных» специалистов, но и на более широкую массу граждан. Одним из его ярчайших свидетельств стала подписанная Сталиным и В.М. Молотовым инструкция ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 мая 1933 года. Остро проблематизирующая самоё проблему «права на арест», эта инструкция ЦК даже на уровне стилистики выражала персональное сталинское раздражение бесконтрольным и «беспорядочным» процессом репрессий:

Арестовывают председатели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому только не лень и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать. Не удивительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ, и особенно милиция, теряют чувство меры и зачастую производят аресты без всякого основания, действуя по правилу: «сначала арестовать, а потом разобраться».

Но о чём всё это говорит?

Всё это говорит о том, что в областях и краях имеется еще немало товарищей, которые не поняли новой обстановки и всё ещё продолжают жить в прошлом. <...>

Эти товарищи не понимают, что метод массовых и беспорядочных арестов, если только можно считать его методом, в условиях новой обстановки дает лишь минусы, роняющие авторитет советской власти, что производство арестов должно быть ограничено и строго контролируемо соответствующими органами, что аресты должны применяться лишь к активным врагам советской власти [15].

Возвращаясь к решению Политбюро от 10 июля 1931 года, нетрудно заметить, что первыми в списке специалистов («спецев» на тогдашнем политическом жаргоне), которых это решение было призвано оградить от внезапного и самовольного ареста органами ОГПУ, стоят «инженерно-технические работники», те самые «инженеры», без которых невозможно было индустриальное переустройство СССР.

Теория большевистского государственного строительства включала в себя не только промышленное, но и идеологическое («культурное») перерождение страны. Идея своего рода изоморфизма промышленных и идеологических процессов — одна из ключевых в текстах советских теоретиков рубежа 1930-х годов. «Вооружение индустриальное требует одновременности с вооружением интеллектуальным», — утверждалось в программном тексте Максима Горького «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры» [16]. И в том, и в другом процессах первостепенное значение придается учебе у «мастеров» — текст Горького прямо эксплицирует параллель между техническим перевооружением под руководством старых и/или чужих (в данном случае иностранных) специалистов и созданием новых советских культурных ценностей:

Должны ли выдвиженцы рабочего класса, молодые литераторы, учиться делу живописи словами у старых мастеров? Совершенно ясно, что должны, потому что им необходимо усвоить и освоить приемы работы, «секреты» мастерства. Рабочие-ленинградцы приобрели образцовое оборудование американского хлебозавода, а затем, изучив технически совершенные машины, решили строить такие же своими руками. Нисколько не удивит меня, если они еще более усовершенствуют эти машины. Создавая «пристроечку» в 90 тысяч сил к станции в 20 тысяч сил, рабочие пригласили немецких мастеров ставить котлы. Немцы поставили первый котел в шесть месяцев. Второй, при помощи русских рабочих, был поставлен на месяц скорей. Третий, четвертый котлы поставлены были ещё скорей, и рабочие сказали мне, что последний, шестой котел они поставят в пять недель. Вот что значит учиться мастерству, и вот откуда мы должны брать аналогии и уроки [17].

В русле развития этих аналогий и в целом теории, примитивизирующей значение литературы и фактически сводящей ее к подконтрольному государству утилитарному «мастерству», находится и аналогия, выдвинутая Сталиным в 1932 году на встрече с писателями: «Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар — души людей» [18]. Логической кульминацией этого метафорического ряда стало определение Сталиным писателей как «инженеров человеческих душ» [19] — определение, которое будет растиражировано советскими медиа, а самим Горьким употреблено в установочной речи на Первом съезде писателей как термин, эквивалентный его «авторской» формуле «мастера культуры» [20].

Слова про «инженеров душ» были произнесены Сталиным 26 октября на встрече с писателями в доме Максима Горького в Москве. Характерно, что квалификация «инженеров» была дана Сталиным беспартийным писателям, тогда как на встрече с писателями-коммунистами, состоявшейся там же неделей ранее, Сталин сосредоточился на напрямую связанной с «инженерией» теме ученичества и «мастерства» — также обнаружив ряд существеннейших совпадений с положениями, выдвинутыми Горьким в статье 1929 года.

Утверждая, как и Горький, необходимость учиться литературному мастерству у старых авторов, Сталин неожиданно поднял тему «нетерпимости» авторов-коммунистов по отношению к беспартийным писателям.

Вы не понимали, что писателю надо учиться не только у Маркса, Энгельса, Ленина, но и у классиков литературы. Октав Мирбо не был диалектиком, но художником он был, кое-чему можно поучиться и у него. А у вас, в ваших статьях часто сквозили такие утверждения, что старое литературное наследство можно, мол, все к черту. Конечно, это не верно.

Ильич учил нас, что без знания и сохранения всего старого культурного опыта человечества мы не построим своей новой социалистической культуры. Вот если бы вы сумели писателям объяснить и внушить такую элементарную мысль, как мысль о том, что диалектика предполагает не только отрицание старого, но и сохранение его, это было бы не плохо. Надо писателю сказать, что литературному мастерству можно учиться и у контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова [21].

В статье 1929 года Горький, реагируя на партийную критику классиков мировой литературы с идейных позиций, также утверждал приоритет мастерства и знания литературной техники над идеологией:

<...> в классиках читателя-рабочего увлекает не идеология, а — фабула, внешняя занимательность книги, обилие в ней содержания, наблюдений и знаний, ее словесное изобразительное мастерство, то есть как раз всё то, чего еще нет и пока не может быть у большинства молодых писателей вследствие их малого знакомства с техникой литературной работы [22].

Подход к старым «мастерам культуры» здесь полностью соответствует отраженному в решении Политбюро 1931 года подходу к старым техническим специалистам («инженерам»): их обусловленная классовой принадлежностью идейная чуждость и даже явившиеся следствием этой чуждости прегрешения против советской власти искупаются высокой квалификацией и возможностью использовать их мастерство на благо нового государства.

Через несколько лет уподобление одной из указанных социальных групп («специалистов») другой («старым мастерам культуры») станет общим местом советской литературной критики. В воронежской ссылке Мандельштам будет читать и обсуждать с С.Б. Рудаковым посвященную Михаилу Зенкевичу статью из журнала «Красная новь» с эмблематичным названием «Поэт и спец», где товарищ Мандельштама по «Цеху поэтов» описывался как «“спец”, старый “довоенный” специалист в области поэтической техники», чьим «“мастерством”, навыками художественного построения, знанием законов словесного равновесия» и т.п. необходимо воспользоваться «при созидании советской лирики» [23].

С началом в 1932 году работы по созданию своего рода «наркомата литературы» — Союза советских писателей — по отношению к непартийным писателям («попутчикам») начала реализовываться новая политика: тотальный идеологический диктат РАППа сменился некоторым вниманием к художественной стороне литературного творчества; партия сочла возможным использовать потенциал «старых мастеров», еще недавно уничтожаемых официозной критикой, в строительстве новой советской литературы. Облегчение условий печатной жизни было повсеместно воспринято «попутчиками» как «оттепель».

Принцип такого «прагматичного» отношения к старым специалистам был сформулирован Сталиным, в частности, в его переписке с Горьким еще в конце 1930 года: «<...> людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами советского государства» [24]. К 1934 году, с общим военно-экономическим укреплением режима, эти настроения только упрочились — в ноябре 1933-го зампред ОГПУ Г.Г. Ягода убеждал молодого писателя Григория Гаузнера: «Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан с параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим» [25]. Уточнение «сейчас» является ключевым — сталинская репрессивная политика всегда строилась исходя из конкретной политико-экономической ситуации. В ситуации 1934 года квалифицированные мастера, и в том числе «инженеры человеческих душ», «специалисты в области поэтической техники», могли рассчитывать на определенные привилегии.

3.

Если суммировать, то из письма Бухарина Сталин получил следующую информацию: арестован и выслан из Москвы «первоклассный», но «абсолютно несовременный» поэт Мандельштам. Аресту предшествовал конфликт Мандельштама в писательской среде (в частности, «драка» с Алексеем Толстым); в ссылке Мандельштам пытался покончить с собой, он болен. К Бухарину обращаются в связи с делом Мандельштама, но у него нет никакой информации, ОГПУ в лице зампреда Агранова молчит. И, наконец, в постскриптуме Бухарин сообщал о чрезвычайной взволнованности происходящим с Мандельштамом Бориса Пастернака.

Несмотря на то что Сталин, по всей вероятности, не слышал имени Мандельштама, характеристика Бухарина («первоклассный, но абсолютно несовременный поэт») вкупе с информацией о резонансе, вызванном арестом, однозначно помещала его в категорию «старых специалистов» / «контрреволюционных писателей — мастеров художественного слова». Информация Бухарина нуждалась, однако, в проверке — самым естественным жестом было проверить ее у упомянутого в письме Пастернака, чье имя как одного из заметных советских авторов Сталин, вплотную занимавшийся контролем за подготовкой Первого съезда писателей, знал.

Таким образом, телефонный звонок Сталина Пастернаку состоялся, по нашему мнению, не только до 10 июня 1934 года, когда был пересмотрен приговор Мандельштаму, но и до вынесения резолюции на письме Бухарина — явившись важнейшим элементом выработки этой самой резолюции.

Избегая здесь подробного анализа разговора Сталина с Пастернаком, предпринятого нами в другом месте [26], отметим, что, как представляется, смысловым центром диалога вождя с поэтом был вопрос о том, является ли Мандельштам «мастером». В этом мы полностью солидаризируемся (в отличие от Л.С. Флейшмана [27]) с чрезвычайно проницательной, на наш взгляд, интерпретацией А.Д. Синявского, который еще в 1975 году на пастернаковском коллоквиуме в Серизи-ла-Сале говорил: «Для Сталина, конечно, это не было вопросом таланта. Но Сталин знал, что “мастеров надо уважать и ценить”: это ценный “кадр” — мастер. <...> Он думал: “ценный кадр или не ценный кадр?” Сухой, деловой вопрос. <...> Сталину была нужна одна деталь — о Мандельштаме (“кадр или не кадр”) — и больше ничего» [28]. Не приходится сомневаться, что в вопросе о том, «мастер» ли Мандельштам, со стороны Сталина имела место органичная в устной речи эллиптическая конструкция и понятие «мастер», употребленное им, отсылало к тем самым «мастерам художественного слова», учиться у которых Сталин призывал писателей-коммунистов. Характерно, что для Пастернака сталинская логика и этот «реабилитирующий» Мандельштама контекст, восходящий в конечном счете к секретному решению Политбюро 1931 года, понятным образом остались неочевидными — поэт и вождь разговаривали фактически на разных языках. Но, несмотря на попытку Пастернака уйти от темы, связанной для него с чуждой ему техницистской теорией «мастерства», и установить прямую содержательную (то есть не зависящую от конкретного дела Мандельштама) коммуникацию со Сталиным «о жизни и смерти» — что, в свою очередь, встретило резкое неприятие со стороны вождя, прервавшего разговор, — его ответы в целом не противоречили предоставленной Бухариным информации.

Картина, сложившаяся у Сталина по прочтении бухаринского письма и (если наша датировка верна) по результатам разговора с Пастернаком, ясно свидетельствовала: в нарушение решения Политбюро от 10 июля 1931 года (инициированного, кстати сказать, лично Сталиным [29]) органами ОГПУ был без ведома ЦК партии и накануне писательского съезда арестован видный литературный специалист. Таким образом, резолюция, наложенная Сталиным на бухаринском письме, никоим образом не являясь «сентенцией философско-созерцательного плана», сугубо функциональна. Она констатирует факт нарушения, напоминая, что в данном и подобных ему случаях право санкции на арест принадлежит исключительно ЦК («Кто дал им право арестовать Мандельштама?»), и фиксирует эмоционально окрашенную сталинскую оценку этого факта («Безобразие...»), долженствующую исключить его повторение в будущем [30].

Выглядящая энигматически для стороннего взгляда и дающая повод для ложных интерпретаций резолюция Сталина была абсолютно прозрачна для подчиненного ему партийно-чекистского аппарата. Предметом ее было, разумеется, не «дело» поэта, но недопустимое самоуправство ОГПУ, прямо идущее вразрез с решениями Политбюро. Однако, не касаясь собственно неизвестного (и не слишком интересного) Сталину Мандельштама, самим фактом апелляции в связи с его делом к решению Политбюро 1931 года резолюция Сталина закрепляла за поэтом четко определенное место в жесткой системе тогдашней социальной стратификации — место «старого мастера», чью квалификацию на высшем уровне признано целесообразным использовать на данном этапе для работы по созданию новой социалистической культуры.

Это моментально (10 июня) привело к смягчению приговора и вскоре (20 ноября) было зафиксировано в директивном обращении П.Ф. Юдина, одного из организаторов нового Союза писателей [31], осенью 1934 года переведенного на руководящую работу в Отдел культуры и пропаганды ленинизма при ЦК ВКП(б) (Культпроп), к своему воронежскому коллеге, заведующему местным Культпропом М.И. Генкину:

Тов. Генкин!

В Воронеже с некоторых пор проживает старый писатель-поэт Мандельштам. Попал он в Воронеж за некоторые дела, не одобряемые органами советской власти. Мандельштам как поэт очень квалифицированный и является большим мастером и знатоком поэтического творчества.

Среди писателей он пользуется известным авторитетом. Поэт он, конечно, не наш, и будет ли когда-нибудь нашим — не думаю.

В Воронеже <...> ему не возбраняется заниматься литературной деятельностью.

<...> Речь <...> идет о том, чтобы Мандельштама постепенно вовлекать в писательскую работу и использовать его по мере возможности как культурную силу <...>

Об этом я говорил с А.И. Стецким и пишу тебе по его поручению [32].

Ссылка на А.И. Стецкого, заведующего всесоюзным Культпропом, однозначно сигнализирует, что речь идет не о частной инициативе Юдина, а о согласованной с высшим руководством страны позиции. Нет никаких сомнений, что мнение Стецкого (кстати, упомянутого, пусть и по другому поводу, в письме Бухарина) сформировалось не по собственному почину, а в результате сталинской резолюции и последовавшего за ней общего разрешения дела Мандельштама.

Совпадение некоторых риторических ходов из письма Юдина со стилистикой других известных нам сегодня документов, касающихся «перемены участи» бывших специалистов [33], и, главное, общая для этих бумаг логика позволяют сделать вывод о том, что случай Мандельштама следует рассматривать не в индивидуальном, но в более широком контексте перипетий партийной политики первой половины 1930-х годов по отношению к специалистам, «старым мастерам», к какой бы области занятий ни относилась их деятельность [34].

4.

Оборотной стороной сталинской резолюции, закрепившей за Мандельштамом спасительный для 1934 года статус «старого мастера», было то обстоятельство, что в условиях характерной для советского общества 1920-х — 1930-х годов рестриктивной стратификации поневоле занятая Мандельштамом социокультурная «ячейка» и навязанное ею социальное амплуа были фактически пожизненной стигмой. Уже в 1935 году он становится объектом историко-литературного исследования, посвященного исключительно дореволюционной русской литературе и включающего (разумеется, не санкционированную автором) публикацию его частной переписки [35]. Положение административно высланного неизбежно усугубляло общественную маргинализацию, но не являлось определяющим в сохранении за Мандельштамом места старого «квалифицированного специалиста», чья лояльность режиму априори ставилась под сомнение. Даже после отбытия срока наказания возможность социальной реабилитации фактически не распространялась на группы «лишенцев», которые неизменно находились под подозрением у репрессивных органов. Как свидетельствовал в 1936–1937 годах один из представителей этой группы: «Чтобы от нас, бывших людей, ни исходило, все будет не так… Мы прокляты до конца жизни, и как бы ты ни перековался — тебе не поверят и при первой возможности заклюют и заплюют» [36].

Между тем вся энергия поэта после внутреннего переворота, вызванного тем, что виделось ему как помилование Сталиным несмотря и вопреки антисталинским стихам, была направлена на ресоциализацию, на перемещение из занимаемой им одной социокультурной ячейки в другую — активного и полноправного участника строительства новой культурной реальности. В институциональном смысле это означало установление тесной связи с Союзом советских писателей, чьим членом Мандельштам не успел стать из-за ареста. В условиях советской действительности после 1934 года полноценное литературное существование — то есть существование за счет литературного труда (позиция, которую Мандельштам принципиально отстаивал с начала 1920-х годов) — было возможно только в рядах Союза писателей.

«С Союзом Писателей и через Союз (начиная с Воронежа) начал большой разговор. Сказал свое слово. Они отвечают», — писал Мандельштам 17 декабря 1935 года Рудакову [37], имея в виду свое обращение в Союз с приложением новых воронежских стихов, приуроченное к подготовке посвященного советской поэзии Третьего пленума правления ССП, назначенного на февраль 1936 года в Минске. Настоящим адресатом этих новых текстов, посланных в Союз, Мандельштам видел Сталина, с которым через Союз он и вел свой «большой разговор», рассматривая всю свою новую поэтическую работу в качестве «искупительного стажа» (по позднейшей авторской характеристике) [38]. И хотя важнейший документ этой начатой Мандельштамом коммуникации — его адресованное Минскому пленуму письмо, — к сожалению, утрачен или до сих пор не разыскан, судя по письму Н.Я. Мандельштам от 29 декабря 1935 года из Москвы в Воронеж, Мандельштам надеялся на возможность принять участие непосредственно в работе пленума [39]. Как известно, этим надеждам, равно как и надеждам на публикацию стихов, не суждено было сбыться.

Состоявшие в 1935–1938 годах в руководстве Союза писателей А.С. Щербаков, В.В. Вишневский, И.А. Марченко и, наконец, В.П. Ставский, к которым апеллировал Мандельштам и с которыми, бывая в Москве, многократно общалась Н.Я. Мандельштам, выказывая внешне подчеркнутую внимательность по отношению к положению ссыльного, а потом и вернувшегося из ссылки поэта [40], ничего не предпринимали по существу.

Какой конкретный ответ ты хочешь на эти конкретные стихи? — писала Н.Я. мужу в Воронеж в декабре 1935 года после очередного обсуждения стихов Мандельштама с функционером писательского союза. — Конкретный ответ — это вопрос о том, можно ли тебя сейчас печатать. Все разговоры о качестве — уклонение от ответа на основное: нужны ли вообще эти стихи? Я не понимаю, что такое «гудочки» плохо, потому что это уменьшительное. Я понимаю другое: мировоззренческий нравственный сгусток. Нужен он или нет. Входит он в действительность или нет [41].

Дать санкцию на публикацию стихов Мандельштама, зачесть его «искупительный стаж» означало согласиться с утверждением самого Мандельштама о том, что его стихи теперь «принадлежат <...> советской поэзии» [42], а значит, «входят в действительность». Однако ни Щербаков, ни Вишневский, ни Марченко, ни Ставский решиться на это не могли. Н.Я. Мандельштам абсолютно верно понимала: это был вопрос не стилистики, а политики [42a]. «Конкретный ответ» означал коренное изменение социально-политического статуса Мандельштама, определенного в 1934 году резолюцией Сталина. Дать этот ответ мог только сам Сталин.

К концу ссылки это ясно понимал и сам Мандельштам.

В Союз Писателей не обращайтесь, бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я — за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели — спасти двух человек, — пишите. Уговорите других написать. Смешно думать, что это может «ударить» по тем, кто это сделает. Другого выхода нет. Это единственный исторический выход,

— писал Мандельштам К.И. Чуковскому весной 1937 года [43].

Невозможность личного обращения к Сталину определялась для Мандельштама, с одной стороны, чувством персональной вины за нанесенное тому стихами оскорбление (напомним: поэт был уверен в том, что Сталин прочитал его инвективу). Еще осенью 1934 года в письме М.С. Шагинян Н.Я. Мандельштам мотивировала неуместность адресации со стороны семьи поэта к вождю: «Все говорят, чтобы я писала Сталину. О чем? Поэт отвечает за свои стихи. В государственном плане все логично» [44]. Другим существенным обстоятельством, затрудняющим для Мандельштама прямое обращение к Сталину, является то, что речь в его случае идет не просто о рядовой просьбе о смягчении участи — речь идет, в первую очередь, об оценке новых стихов, поручительство за качество которых перед Сталиным естественнее давать не ему, но кому-то другому. По мысли Мандельштама, оценивший, несмотря ни на что, его поэтический «выпад» [45] Сталин не может не увидеть новой природы воронежских стихов и не признать их советской сущности. Перемена положения Мандельштама внутри советской литературы, его выход из «отщепенства» должны стать следствием переоценки его поэзии. Знаменитые слова Мандельштама из письма Ю.Н. Тынянову 21 января 1937 года — «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе» [46] — имеют в виду именно эту близкую, как ему хотелось думать, переоценку.

Однако писать Сталину о Мандельштаме было некому. Н.Я. Мандельштам вспоминала в последние годы жизни об отказе Пастернака обратиться к Сталину по поводу Мандельштама, относя этот отказ к концу 1935 года [47]. Если эта датировка верна, то речь идет о времени наибольшего сближения Пастернака со Сталиным, выразившегося в написании им большого письма Сталину в декабре 1935-го и посвящении опубликованных в новогоднем номере «Известий» 1936 года стихов. В этот период Пастернак, выстраивавший с 1932 года свою персональную коммуникацию со Сталиным, мог счесть неуместным еще одно обращение к вождю по поводу Мандельштама, напоминающее об их неудачном телефонном общении 1934 года, — учитывая, что неудачу этого разговора он старался исправить в последующем контакте со Сталиным осенью 1935 года в связи с арестом Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева [48]. (К тому же осенью 1934 года Пастернак, как мы знаем из цитировавшегося письма П.Ф. Юдина М.И. Генкину, обращался в Культпроп ЦК ВКП(б) с просьбой о помощи Мандельштаму в ссылке.) Если же речь идет о более позднем времени, совпадающем со временем написания письма Мандельштама Чуковскому, то в 1937 году Пастернак уже испытывает, по его позднейшей формулировке, «чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков» [49] и, по-видимому, считает подобного рода попытки тщетными (в феврале 1936 года он вместе с вернувшейся из Воронежа Ахматовой посетил, прося за Мандельштама, старшего помощника прокурора Верховного суда СССР Р.П. Катаняна).

Сегодня не может не вызывать удивления та настойчивость, с которой, несмотря на очевидное ему изменение политического и социального пейзажа [50], Мандельштам продолжал добиваться признания своей работы Союзом советских писателей — при том что эта позиция, сколько можно судить, не находила понимания ни у его ближайших друзей, таких, как Ахматова (придерживавшаяся противоположной схемы литературного и социального поведения) [51], ни у Пастернака (служившего в последний период для Мандельштама своего рода ролевой моделью) [52], ни в его собственной семье. Еще в конце 1935 года Н.Я. Мандельштам писала мужу по итогам московских союзписательских хлопот: «<...> дальше — только покориться неизбежности… И жить вместе в Крыму, никуда не ездить, ничего не просить, ничего не делать. Это мое, и я думаю, твое решение. Вопрос в деньгах, но и он уладится. Может, придется жить на случайные присылы. Тоже лучше, чем мотаться. Правда? Никогда я еще так остро не понимала, что нельзя действовать, шуметь и вертеть хвостом» [53]. Как видим, однако, решением Мандельштама это не стало.

«Еще о Старом Крыме: чтоб не было уходом, бегством, “цинцинатством”. Я не Плиний Младший и не Волошин», — ответил Мандельштам жене 3 января 1936 года [54]. Идея обустройства эскапистской ниши в провинции (которая спустя три десятилетия будет манифестирована в «Письмах римскому другу» Бродского) для Мандельштама, чувствующего «небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни» [55], была неприемлема. Дальнейшее развитие своей поэзии он, наоборот, впрямую связывает с обретением им после кризиса 1934 года новой лояльности власти и обществу, с чаемой им демаргинализацией, с движением вместе с народом по «дороге к Сталину» (как это сказано в самых последних его стихах). «Хочу двигать язык, учиться и вообще быть с людьми: учиться у них», — пишет он Кузину [56].

Думается, что причина этой настойчивости Мандельштама лежит в изначальной «индивидуализации» им своего «дела» 1934 года, в представлении о существующей теперь его персональной связи со Сталиным как со своим главным читателем, оценившим его стихи (следствием чего поэт считает смягчение приговора). Испытывая настоящую поэтическую обсессию, связанную со сталинской темой, которой прямо или косвенно вдохновлено около десятка стихотворений 1935–1937 годов [57], Мандельштам весь руководим идеей донести, преодолевая сопротивление бюрократов из Союза писателей [58], свой новый поэтический труд до его подлинного адресата и, с его помощью, до «народа советской страны, перед которым я в бесконечном долгу» [59].

Ситуация 1937–1938 годов, однако, коренным образом отличается от времени середины 1930-х: на общественной сцене больше нет уникальных даже для того времени фигур типа Бухарина, способных быть коммуникаторами между представителями старой беспартийной интеллигенции вроде Пастернака и Сталиным. В стране, чье население, включая политический класс, переживает огромный стресс Большого террора, каналы связи с Кремлем фактически блокированы. Ближайшим проводником высшей политической воли являются репрессивные органы — важнейший инструмент проведения внутренней политики, к которой относится и напрямую связанная с идеологией область литературы. Вполне естественно, что руководство Союза писателей (видимо, после консультаций с кураторами ССП в ЦК партии) делегирует ответственность за принятие решения относительно Мандельштама НКВД.

Письмо Ставского Н.И. Ежову от 16 марта 1938 года с просьбой «решить <...> вопрос об Осипе Мандельштаме» сопровождала рецензия П.А. Павленко «О стихах О. Мандельштама» [60]. Этот текст — единственное доступное нам развернутое высказывание, отражающее и мотивирующее позицию функционеров Союза писателей по недопущению поэзии Мандельштама в советскую литературу («Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует»). Не ставя под сомнение политическую правоверность Мандельштама («Советские ли это стихи? Да, конечно»), Павленко предсказуемо делает акцент на раз и навсегда легализованном Сталиным мастерстве («версификатор, холодный головной составитель рифмованных произведений»), которое, однако, в изменившихся политических условиях, требующих от каждого новой проверки на подлинность его преданности партии, выступает в качестве негативной характеристики, поскольку противопоставляется отсутствующим в стихах Мандельштама «темпераменту» и простоте, с которыми должно, по мнению Павленко, «без обиняков» выражаться «советское». Такое мастерство перестает выполнять свою — важнейшую в советском идеологическом каноне — утилитарную функцию; оно, сигнализирует Павленко, сомнительно с точки зрения «пригодности» [61].

Последнюю попытку апеллировать в связи с Мандельштамом к идеологии «мастерства» предпринимает в защитных целях Н.Я. Мандельштам. В письме новому наркому внутренних дел Л.П. Берии 19 января 1939 года она, еще не зная о смерти мужа в лагере 27 декабря 1938 года и пытаясь воспользоваться ожидаемыми изменениями в репрессивной политике властей после ухода Ежова [62], задается «не юридическим, а скорее моральным вопросом: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности» [63]. Выход в область «морали» недвусмысленно отсылал к решившим дело 1934 года сталинским идеологическим установкам середины 1930-х, предполагавшим, что несущественные прегрешения «мастеров» перед режимом (а все письмо Н.Я. Мандельштам посвящено доказательствам того, что поэт не мог быть виновен ни в чем серьезном) заслуживают снисхождения с учетом их высокой и полезной власти квалификации. Отчаянная попытка Н.Я. Мандельштам очевидным образом игнорировала изменения социополитического контекста и установившийся с конца 1936 года «деперсонализированный», конвейерный подход к репрессиям и предсказуемо окончилась «кафкианской» неудачей: 31 января, после проведения соответствующей проверки ее просьба была оставлена без удовлетворения [64]. Справиться о судьбе арестованного поэта никому в московском аппарате НКВД не пришло в голову.

Во время следствия 1938 года, длившегося три месяца, Мандельштам был допрошен один раз. Следователь Г.Б. Шилкин, писавший фамилию поэта как «Мандельштамп» [65], дважды заводил шаблонную для политических дел речь об «антисоветской деятельности» Мандельштама, но настойчивости не проявил, удовлетворившись отрицательными ответами подследственного. По сути дела Мандельштам показал следующее:

Должен признать свою вину в том, что, несмотря на запрещение и не имея разрешения, я неоднократно приезжал в Москву. Цель моих поездок, в сущности, сводилась к тому, чтобы через Союз писателей получить необходимую работу, т.к. в условиях г. Калинина я не мог найти себе работы. Помимо этого я добивался через Союз писателей получения критической оценки моей поэтической работы и потребности творческого общения с советскими писателями [66].

Изложенные клишированным языком обвинительного заключения, эти показания выглядели так:

Следствием по делу установлено, что МАНДЕЛЬШТАМ О.Э. несмотря на то, что ему после отбытия наказания запрещено было проживать в Москве, часто приезжал в Москву, останавливался у своих знакомых, пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного» положения и болезненного состояния [67].

В условиях Большого террора это было квалифицировано как «антисоветская агитация» и повлекло за собой приговор в виде пятилетнего лагерного срока, убивший Мандельштама. Фактически поэт был осужден за те энергию и (названное Ахматовой «непонятным») упорство, с которыми он пытался изменить свое место в литературном и социальном пространстве, намертво зафиксированное сталинской резолюцией 1934 года.

[1] «Всегда и везде я буду настаивать на своей абсолютной невиновности...» Письма Н.И. Бухарина последних лет. Август—декабрь 1936 года / Публ. Ю. Мурина // Источник. 1993. № 2. С. 14. Текст резолюции дан публикатором с искажением; правильный текст и письмо Бухарина полностью впервые опубл.: Л. Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946) // Вопросы литературы. 2003. Июль—август. С. 239.

[2] В. Шенталинский. Улица Мандельштама // Огонек. 1991. № 1. С. 17–21.

[3] Н. Мандельштам. Воспоминания // Она же. Собрание сочинений. В 2 тт. — Екатеринбург: 2014. Т. 1. С. 191.

[4] С.С. Аверинцев. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. — М.: 2011. С. 103–104 (текст опубл. в редакции 1996 года). М.Л. Гаспаров. Мандельштам // О. Мандельштам. Стихотворения. Проза. — М.; Харьков: 2001. С. 17. А. Кушнер. «Это не литературный факт, а самоубийство» // Новый мир. 2005. № 7. С. 132–146.

[5] Б. Сарнов. Сталин и писатели. Кн. 1. — М.: 2009. С. 386. Эта же точка зрения имплицитно содержится в кн.: П. Нерлер. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. — М.: 2010. С. 39. О. Лекманов. Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография. — М.: 2016. С. 328.

[6] «Резолюция (поручение, приказ) Сталина должна была автоматически привести в “порядке контроля” к внутриведомственному расследованию дела Мандельштама» (Л. Максименков. Указ. соч. С. 242).

[7] Там же. С. 246, 244.

[8] Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. — М.: 1995. С. 60.

[9] О.В. Хлевнюк. Политбюро. Механизмы политической власти. — М.: 1996. С. 55.

[10] Согласно тогдашнему графику заседаний Политбюро, из шести месячных встреч «три заседания (10, 20 и 30 числа каждого месяца) были закрытыми для рассмотрения только вопросов ГПУ, Наркомата иностранных дел, обороны, секретных валютных и некоторых внутрипартийных вопросов» (О.В. Хлевнюк. Указ. соч. С. 63).

[11] Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 60. О.В. Хлевнюк указывает, что «Постановление первоначально было оформлено под грифом “Особая папка” <...>, а затем переоформлено как секретное и разослано на места» (О.В. Хлевнюк. Указ. соч. С. 271).

[12] О.В. Хлевнюк. Указ. соч. С. 39.

[13] Там же. С. 54.

[14] О. Великанова. Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма. — М.: 2021. С. 63.

[15] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы. В 5 т. — М.: 2001. Т. 3. Конец 1930 — 1933. С. 747 (курсив наш. — Г.М.). Количество арестов по обвинению в антисоветской деятельности к 1934 году действительно снизилось: если в 1933 году по соответствующим статьям было арестовано 283 тысячи человек, то в 1934-м — 90 тысяч (О.В. Хлевнюк. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. — М.: 2010. С. 229).

[16] М. Горький. Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры [1929] // Он же. Собрание сочинений. В 30 т. — М.: 1949. Т. 25. С. 43. Через год, 2 декабря 1930 года, выраженная в заглавии статьи мысль будет с нажимом повторена Горьким в письме Сталину: «Но — разумеется — надобно создавать своих спецев, своих!» («Жму вашу руку, дорогой товарищ». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина / Публ., подгот. текста, вступ. и комм. Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева // Новый мир. 1997. № 9. С. 179).

[17] М. Горький. Указ. соч. С. 44 (курсив наш. — Г.М.).

[18] К. Зелинский. Вечер у Горького (26 октября 1932 года) / Публ. Е. Прицкера // Минувшее. Исторический альманах. — Paris: 1990. Вып. 10. С. 111.

[19] Идея непременного возведения этого афоризма Сталина к конкретным литературным текстам, получившая свое отражение, в частности, в статьях Омри Ронена (О. Ронен. «Инженеры человеческих душ»: к истории изречения // Он же. Поэтика Осипа Мандельштама. — СПб.: 2002. С. 164–174) и Виктории Файбышенко (В. Файбышенко. От инженера души к инженерам душ: история одного производства // Новое литературное обозрение. 2018. № 4. С. 131–145), представляется нам более остроумной, нежели основательной.

[20] «Государство пролетариев должно воспитать тысячи отличных “мастеров культуры”, “инженеров душ”» (Доклад А.М. Горького о советской литературе // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. — М.: 1934. С. 18).

[21] Л. Максименков. Указ. соч. С. 233.

[22] М. Горький. Указ. соч. С. 44.

[23] В. Дынник. Поэт и спец // Красная новь. 1936. № 1. С. 217. В письме С.Б. Рудакова жене от 11 февраля 1936 года статья Дынник названа «дрянью с проблесками» (О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. ст. Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца. Публ. и подг. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца. Комм. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса и О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О.Э. Мандельштаме. — СПб.: 1997. С. 145).

[24] Сталин — Горькому, 8–14 декабря 1930 года.

[25] Н. Громова. Узел: Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 1920-х — 1930-х годов. — М.: 2016. С. 133.

[26] См.: Г. Морев. Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский. — М.: 2020. С. 23–41.

[27] См.: Л. Флейшман. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. — СПб.: 2005. С. 231.

[28] Boris Pasternak: 1890–1960. Colloque de Cerisy-La-Salle (11–14 september 1975). — Paris: 1979. Р. 46–47.

[29] О.В. Хлевнюк, знакомый с подлинниками протоколов заседаний Политбюро, сообщает, что «решение Политбюро по вопросам ОГПУ от 10 июля 1931 г. <...> было написано Сталиным» (О.В. Хлевнюк. Политбюро. С. 74).

[30] «Особое недовольство Сталина вызывали, как правило, те решения, которые проходили без согласования с ним», — указывает О.В. Хлевнюк (Политбюро. С. 97). Отметим, что повторение инцидента с неинформированием ЦК об аресте видного литератора — редактора Journal de Moscou С.С. Лукьянова — в августе 1935 года кончилось для Агранова персональным выговором («надранием» в специфической сталинской терминологии) и разбирательством на Политбюро (Г. Морев. Указ. соч. С. 20).

[31] И, между прочим, одного из авторов его устава (см.: Горький и П. Юдин. Неизданная переписка / Вступ. ст., подг. текста и публ. О.В. Быстровой // Горький в зеркале эпохи. Неизданная переписка. Вып. 10. — М.: 2010. С. 645).

[32] П. Нерлер. [«]Он ничему не научился…[»] О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 92 (курсив наш. — Г.М.). Характерно возникновение по отношению к Мандельштаму «защитного» определения «мастер слова» уже в ходе первого общественно-литературного конфликта вокруг его имени — в коллективном письме советских писателей в редакцию «Литературной газеты» в ответ на оскорбительный фельетон Д. Заславского «О скромном плагиате и развязной халтуре» в связи со скандалом вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля» (Литературная газета. 1929. 13 мая. С. 4).

[33] Ср. письмо К.Е. Ворошилова Сталину 9 мая 1934 года с просьбой освободить из заключения бывшего царского генерала А.И. Верховского: «<...> во всяком случае другом нашим он никогда не был, вряд ли и теперь стал им. Это ясно. Тем не менее, учитывая, что обстановка теперь резко изменилась, считаю, что можно было бы без особого риска его освободить, использовав по линии научно-исследовательской работы». Цит. по: Г. Морев. Указ. соч. С. 25 (ср.: «Поэт он, конечно, не наш, и будет ли когда-нибудь нашим — не думаю»). Верховский был освобожден через месяц после пересмотра приговора Мандельштаму.

[34] Напомним, что не приходится сомневаться в том, что подобный поворот и исход дела Мандельштама оказались возможны исключительно из-за стечения обстоятельств, вызванного специфически острой оскорбительностью его антисталинской инвективы. Как мы старались показать в посвященной делу Мандельштама 1934 года работе (Г. Морев. Указ. соч. С. 13–68), зампред ОГПУ Я.С. Агранов, давший санкцию на арест Мандельштама, не решился доложить Сталину текст инвективы и планировал информировать вождя об аресте и высылке поэта постфактум, подготовив в начале июня недавно найденное в архиве ФСБ Спецсообщение, в котором фактически дезинформировал Сталина о характере дела Мандельштама и скрыл существование направленного против него текста. Отправку Спецсообщения Агранова опередило письмо Бухарина. Добавим здесь, что и до обнаружения Спецсообщения Агранова, ставшего основой для нашей реконструкции событий, небанальной для своего времени версии о том, что «окружение Сталина не посмело показать ему стихотворение», неизменно придерживалась М.С. Петровых, в силу особенностей своей биографии потенциально наиболее близкая среди окружения Мандельштама к источникам информации, связанной с советской властной верхушкой (Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. — М.: 2001. С. 166–167). Осторожное предположение о том, что «может быть, ему [Сталину] не были показаны стихи? Может быть, ему сообщили о неблагонадежности Мандельштама в общих чертах, не вдаваясь в подробности?», было высказано в свое время А.С. Кушнером (Новый мир. 2005. № 7. С. 141), но оставлено им без развития.

[35] См.: А. Волков. Поэзия русского империализма. — М.: 1935. На с. 119–120 опубликовано письмо Мандельштама Федору Сологубу от 27 апреля 1915 года.

[36] Цит. по: О. Великанова. Указ. соч. С. 185.

[37] О. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем. В 3 т. — М.: 2011. Т. 3. С. 529.

[38] Из письма неустановленному лицу, начало 1937 года (Там же. С. 549).

[39] Р. Тименчик. Об одном эпизоде биографии Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 47. Р. 238. Имя Мандельштама прозвучало на пленуме, когда на одном из литераторских банкетов Пастернак, оказавшийся за одним столиком с воронежскими писателями, поднял за него тост: «Вы знаете Мандельштама? — спросил Пастернак. Хвалил Мандельштама. Поднял на банкете тост за него. Не публично — между шестью-семью. — “Выпьем за прекрасного поэта!” Передавал ему привет. Хвалил» (В. Гыдов. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М.Я. Булавина) // «Сохрани мою речь...» — М.: 1993. № 2. С. 35).

[40] Ср., например, эпизод из письма Н.Я. Мандельштам в Воронеж 27 апреля 1937 года: «Ставского я сегодня не видела: его ждало (угол листа оторван. — Р.Т.) человек, но он не пришел в Союз. Зато он позвонил в Союз, что не придет, и вызвал меня к телефону (Какая вежливость! — только меня из всего десятка посетителей). Мы поговорили по телефону. Я в общих чертах рассказала, в чем дело, — он сказал, что посоветуется с товарищами и завтра будет со мной разговаривать» (Р. Тименчик. К биографии Осипа Мандельштама: 1937 год // Летняя школа по русской литературе. 2019. Т. 15. № 1. С. 98).

[41] Р. Тименчик. Об одном эпизоде биографии Мандельштама. Р. 238–239. Упоминаются «гудочки» из стихотворения «Наушники, наушнички мои...» (1935), вызвавшие неудовольствие И.А. Марченко, помощника ответственного секретаря ССП по творческим вопросам.

[42] Из заявления в Воронежское отделение ССП, конец 1936-го — начало 1937 года (О. Мандельштам. Указ. соч. С. 544).

[42a] В этом смысле чрезвычайно показательны те пределы использования Мандельштама «как культурной силы», которые были установлены советскими литературными инстанциями в период воронежской ссылки. Поэту предоставляется право работать и/или публиковаться как сотруднику радио, театра, очеркисту, рецензенту — реализуется его функция «специалиста» и квалифицированного знатока культуры. Одновременно, на стадии гранок блокируется его попытка проникновения в печать с (вполне «выверенным» идеологически) оригинальным текстом, не выполняющим, однако, санкционированной властью экспертной «мета-функции»: из шестого номера журнала «Подъем» за 1935 год снимается его стихотворение «Не мучнистой бабочкою белой...». Мы полагаем, что именно отстаиванием этой принципиальной (идеологической) границы между социокультурными ипостасями Мандельштама — разрешенной («мастера»–наставника) и запрещенной (поэта) — объясняется поведение как редакции «Подъема», так и московских функционеров СП. Собственно «идейное содержание» и «стилистика» текстов уходят при этом на второй план и, представляется, что именно здесь лежит ответ на поставленные Т. Лангераком, впервые реконструировавшим историю со снятым из «Подъема» стихотворением, вопросы о причинах удаления этих стихов из журнала (см.: Т. Лангерак. «Подхалимские стихи». О творческой истории стихотворения Мандельштама «Не мучнистой бабочкой [sic!] белой» // Филологические записки. Воронеж, 2006. Вып. 25. С. 146–147; ср. также соображения Г.А. Левинтона: Ю. Левинг. Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация. М., 2021. С. 192).

[43] Там же. С. 557 (выделено Мандельштамом).

[44] Два письма О.Э. и Н.Я. Мандельштам М.С. Шагинян / Публ., вступ. зам. и прим. П.М. Нерлера // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. — Воронеж: 1990. С. 76.

[45] Ср. в том же письме Н.Я. Мандельштам М.С. Шагинян о «безответственных стихах, вернее <...> выпаде, за который Мандельштам был выслан» (Там же. С. 75). О «контрреволюционном выпаде, приведшем меня в Воронеж» Мандельштам писал в заявлении рубежа 1936–1937 годов в Воронежское отделение ССП (О. Мандельштам. Указ. соч. С. 544–545).

[46] О. Мандельштам. Указ. соч. С. 548.

[47] «Любил, но изредка чуть-чуть изменял»: Заметки Н.Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама / Подг. текста, публ. и вступ. зам. Т.М. Левиной; примеч. Т.М. Левиной и А.Т. Никитаева // Philologica. 1997. Т. 4. № 8/10. С. 179.

[48] Подробнее см.: Г. Морев. Указ. соч. С. 31–37.

[49] [Е.Б. Пастернак, Е.В. Пастернак] Заметки о пересечениях биографий Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака // Память: Исторический сборник. — М.: 1979 [Paris: 1981]. Вып. 4. С. 335.

[50] По воспоминаниям Э.Г. Герштейн, вернувшись из ссылки в Москву, Мандельштам сказал: «И люди изменились… Все какие-то, — он шевелил губами в поисках определения, — все какие-то, какие-то… ПОРУГАННЫЕ» (Э. Герштейн. Мемуары. — СПб.: 1998. С. 67).

[51] Ср. про «непонятное упорство», с каким Мандельштам продолжал добиваться вечера в Союзе писателей, в «Листках из дневника» Ахматовой (А. Ахматова. Сочинения. В 2 т. 2-е изд. — М.: 1990. Т. 2. С. 220).

[52] «На Пастернака он произвел впечатление сумасшедшего», — передает Вяч.Вс. Иванов поздний рассказ Пастернака о его последних встречах с Мандельштамом (Звезда. 2010. № 2. С. 107). Подробнее о связях Мандельштама и Пастернака последних лет см. в нашей специальной работе (в печати).

[53] Р. Тименчик. Об одном эпизоде биографии Мандельштама. Р. 223.

[54] О. Мандельштам. Указ. соч. С. 539. Ср. в том же письме Мандельштама, со ссылкой на (утраченное на сегодняшний день) обращение в ССП: «Мне кажется, ты еще не сделала достаточных выводов из данного моего шага и не научилась продолжать его в будущее» (там же). Истоки разногласий между О.Э. и Н.Я. Мандельштамами относительно стратегии социального поведения прослеживаются ранее в письме С.Б. Рудакова жене от 2 августа 1935 года, зафиксировавшем реплику Н.Я.: «Ося цепляется за жизнь, чтобы жить <...> но приспособляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать...» (О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене. С. 80). «Мне кажется, что к концу мы подошли еще к какому-то периоду, может быть, даже к разрыву, но мы этого не узнали, потому что нас насильственно разлучили», — писала Н.Я. Мандельштам в середине 1960-х в набросках книги об Ахматовой (Н. Мандельштам. Об Ахматовой. — М.: 2007. С. 154).

[55] Из письма Б.С. Кузину 10 марта 1938 года (О. Мандельштам. Указ. соч. С. 576; выделено Мандельштамом).

[56] Из письма Б.С. Кузину, сер. декабря 1937 года (Там же. С. 572).

[57] Беспрецедентное для русского поэтического канона советского периода число.

[58] Отсюда — внимательное наблюдение за кадровыми переменами в ССП и надежды на связанные с ними изменения. Ср. в письме Н.Я. Мандельштам Б.С. Кузину 29 января 1938 года: «Сейчас ждут перемен в Союзе [писателей] и некоторого оживления. Нас это может очень близко коснуться. Теперешнее руководство Союза (Ставский, Вишневский) было крайне медлительно и до сих пор не успело прочесть книги стихов (в рукописи), которую всеми силами выдвигала писательская общественность» (Б. Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Н. Мандельштам. 192 письма к Б. Кузину. — СПб.: 1999. С. 528).

[59] Из письма Н.С. Тихонову 31 декабря 1936 года (О. Мандельштам. Указ. соч. С. 543).

[60] П. Нерлер. Указ. соч. С. 98. Был ли случайным выбор Павленко в качестве рецензента новых стихов Мандельштама, представленных им в Союз писателей? А.Г. Мец отмечает, что Павленко «в глазах Ставского, по-видимому, обладал неким преимуществом для данной цели, ибо с точки зрения на существо дела логично было бы поручить рецензию на стихи поэту (из подходящих ему кандидатов можно назвать, например, Н.Н. Асеева), а не прозаику, каковым был Павленко» (А.Г. Мец. Вокруг доноса на Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. 2018. № 63. Р. 5). Кажется немаловажным, что Павленко был одним из очень немногих не связанных с Мандельштамом литераторов, кто, вероятно, мог быть знаком с текстом его антисталинской инвективы. Надо понимать, что источники распространения этого текста во второй половине 1930-х годов были чрезвычайно ограничены: так как всякое копирование стихотворения (даже чекистами) было исключено в силу его чрезвычайной опасности (известен лишь один список 1930-х, сделанный по памяти Б.С. Кузиным), основным каналом знакомства с текстом могло быть лишь устное произнесение заученного текста. Однако Павленко, как известно, был дружен с ведшим дело Мандельштама следователем Н.Х. Шиваровым, видел Мандельштама на Лубянке и тайно присутствовал на его ночном допросе (Н. Мандельштам. Воспоминания. С. 161–162). Он мог знать текст стихотворения непосредственно из следственного дела поэта, с которым его мог познакомить тот же Шиваров. Нельзя исключать, что это обстоятельство, если оно было известно Ставскому, сыграло роль в выборе им рецензента.

[61] Тот же стандартный набор мотивов обнаруживается и в написанном в сгустившейся политической атмосфере конца 1936 года стихотворении воронежского поэта Григория Рыжманова, портретирующем Мандельштама: <...> Не его проходит смена, / Не его стихи поют. // Буржуазен, он не признан, / Нелюдимый, он — чужак, / И побед социализма / Не воспеть ему никак (Литературный Воронеж. 1937. № 1; цит. по: Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. М., 2008. С. 49).

[62] Невозможно согласиться с Э.Г. Герштейн, характеризующей это письмо как документ «полной растерянности» и «потери ориентации в новой обстановке» (Э. Герштейн. Указ. соч. С. 434–435). Наоборот, обращение к Берии свидетельствует, на наш взгляд, о вполне продуманной и резонной попытке воспользоваться «окном возможностей», открывшимся после смены руководства НКВД.

[63] П. Нерлер. Указ. соч. С. 161. Курсив наш. — Г. М.

[64] Там же. С. 162–163.

[65] Там же. С. 101.

[66] Там же. С. 102.

[67] Там же. С. 105.

Понравился материал? Помоги сайту!

Ссылки по теме

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия