Искусство

Искусство«В системе Госплана модернизм существовал в золотой клетке»

Марк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем

26 марта 2021185 © Getty Images / Fotobank.ru

© Getty Images / Fotobank.ruНа протяжении всей 73-летней истории существования в России тоталитарной коммунистической диктатуры интеллектуальное сопротивление ей не прекращалось ни на мгновение. Не имевшие доступа к печатному станку антикоммунистически настроенные писатели и публицисты были вынуждены прибегать к помощи своих единомышленников в тех странах, где цензура была запрещена законом.

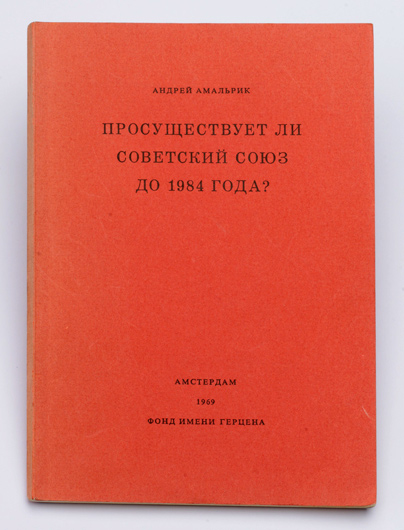

Многие из написанных в те времена в СССР произведений, нелегально переправленные за границу и впервые там опубликованные, пережили своих создателей и ныне входят в золотой фонд российской изящной словесности. Многие умерли одновременно со своими авторами. Иные — и прежде. Некоторые смогли вызвать заметный резонанс, а то и принести своим создателям лавры и звания — достаточно вспомнить «Доктора Живаго» или «Архипелаг ГУЛАГ». Но мало какое вызвало столь сильное, в течение многих лет не проходившее внимание к себе, как небольшая книжечка, на малинового цвета обложке которой черными буквами было выведено название «ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДО 1984 ГОДА?» и имя автора — АНДРЕЙ АМАЛЬРИК.

***

Андрей Амальрик был человек особенный. Соответственно и место в истории страны, в которой ему привелось родиться и прожить бóльшую часть своей не сильно продолжительной жизни, он занимал особое — свое, только одному ему предназначенное.

Родившись в разгар сталинского Большого террора — 12 мая 1938-го, воспитываясь в семье историка, человека глубоко порядочного, все понимавшего, он с раннего детства испытывал инстинктивную неприязнь к тому, что его со всех сторон окружает. С возрастом неприязнь трансформировалась в отторжение, отторжение — в категорическое неприятие. Неприятие стало стимулом к решению объявить коммунистическому режиму войну. Будучи человеком не самого крепкого здоровья, сражаться Амальрик мог только одним имевшимся в его распоряжении оружием — силой своего интеллекта, хорошо развитыми аналитическими способностями, стремлением верно анализировать поступающую информацию и умением ставить правильные слова в правильном порядке.

Не получив никакого систематического образования — советскую школу он презирал и при малейшей возможности прогуливал, а из Московского университета его выгнали за написание «идеологически ущербной» курсовой работы, — Амальрик занимался самообразованием. Одним из первых в СССР, пренебрегая негласным на то запретом, начал общаться с живущими и работающими в Москве иностранными журналистами. Увлекался современной живописью, дружил с московскими художниками-модернистами и нонконформистами — Рабиным, Зверевым, Плавинским и другими, собирал их картины. На досуге сочинял абстракционистские пьесы, подражая Ионеско и Беккету. Принимал участие в диссидентском движении, хотя никогда ни в какие его группировки и течения не входил и никаких писем и обращений не подписывал. Женился на татарке по имени Гюзель, терпеть не мог детей и обожал кошек. Любил жить в деревне, занимаясь разведением огурцов и помидоров, и люто ненавидел советскую власть. Словом, был человеком ярким и на тотально унылом фоне повседневного существования советского народонаселения выделялся, как выделяется красно-золотая пачка британских сигарет Dunhill на фоне картонного убожества «Беломора», «Севера» и «Примы». Или фигурная и рельефная бутылка водки Smirnoff рядом с какой-нибудь андроповкой. Хотя сам не курил и к употреблению алкоголя относился сдержанно; алкоголиков же терпеть не мог и на дух не выносил — так же, как партаппаратчиков и кагэбэшников.

Само собой, советская власть также ни малейшей симпатии к гражданину Амальрику не испытывала. Он ее презирал и жил так, словно бы ее вообще не существует, — она его гнобила и уничтожала. Амальрик трижды арестовывался и между 1965-м и 1975 годами провел в советских тюрьмах, концлагерях и в ссылке без малого шесть с половиной лет. Протестуя против третьего приговора, объявил бессрочную голодовку и держал ее 117 дней — несмотря на пыточное принудительное кормление, — добившись в конце концов его пересмотра. Летом 1976-го, под угрозой нового ареста, был вынужден уехать на Запад. Там прожил немногим более четырех лет, путешествовал по разным странам, выступал с лекциями, писал, продолжал заниматься общественно-политической деятельностью. Постоянно конфликтовал с влиятельными персонами русского зарубежья, не желал примыкать ни к каким группировкам и кланам, отказывался лизать задницу «авторитетам» типа главного редактора «Континента» Владимира Максимова, имел репутацию человека резкого в оценках и бескомпромиссного в поведении. Трагически погиб в автомобильной катастрофе в Испании 12 ноября 1980 года.

О важнейших событиях своей жизни до эмиграции из СССР Амальрик написал две автобиографические книги — «Нежеланное путешествие в Сибирь» (1966—1967) и «Записки диссидента» (1976—1978). Первая была опубликована в 1970-м, через два месяца после того, как он во второй раз попал в советскую тюрьму, вторая — в 1982-м, через два года после его гибели. Во второй, со всей возможной откровенностью поведав о своем участии в диссидентском движении, Амальрик дал очень точные оценки многим его тогдашним соратникам по борьбе. О самом себе писал просто, не выпендриваясь, сделанного не преувеличивая и заслуг не раздувая.

Среди коллег по Демократическому движению (Амальрик всегда писал это самоназвание с прописной, для краткости использовал вообще одно слово — Движение) отношение к Амальрику было разное. Одни ценили его за деятельную натуру и способность идти навстречу опасности, невзирая на возможные последствия, другие не любили за проявляемое высокомерие, откровенное презрение к человеческим слабостям и категорическое нежелание тратить время на пустопорожнюю болтовню о судьбах России и всего человечества под водку и селедку. Амальрик это знал, но менять поведение в угоду чьим-то прихотям не хотел. Он не претендовал на то, чтобы его любили, — он делал свое дело и делал его лучше многих иных. При этом постоянно ощущая свою инакость даже среди инакомыслящих:

«Я был чужаком в Движении, как я был чужаком в школе, в университете, а позднее в лагере. Моя привычка немного подшутить над людьми <…> хорошо укладывалась в образ циника, для которого нет ничего святого. Мне еще с детства делали упрек, что я считаю себя лучше других. Это неправда — я встречал людей, которых по их моральной стойкости, бескорыстию и готовности помогать другим считал гораздо лучше себя. Если у меня бывало чувство превосходства, то не от сознания, что я — лучше, а из уверенности — быть может, иллюзорной, — что я гораздо лучше многих понимаю происходящее».

Некоторые отмечали, что внешне он был похож на тигра. И глаза его, увеличенные огромными выпуклыми стеклами (со зрением у диссидента были большие проблемы), пристально вглядываясь в собеседника, горели ровным желтым огнем.

Амальрик действительно гораздо лучше многих окружавших его людей понимал — что именно вокруг происходит. А понимая и обладая способностью критически свое понимание осмыслить, он смог написать книгу, которая, будучи опубликованной в далеком 1969 году, произвела в мире эффект взорвавшейся вакуумной бомбы.

***

Андрей Амальрик начал писать о грядущем крахе Советского Союза весной 1969 года. О том, что этому предшествовало и как вообще ему в голову пришла столь странная для родившегося в кумачовом царстве идея, он вспоминал в книге «Записки диссидента»:

«Мы шли по Новоарбатскому мосту с Анатолием Шубом, корреспондентом “Вашингтон Пост”, Москва-река была еще покрыта льдом, но видно было, что вот-вот начнется весна. <…>

Я считал, что из-за косности руководства СССР рано или поздно переживет такой же кризис, как и Российская империя в 1904—1918 годах, причем роль Японии и Германии сейчас сыграет Китай. <…> Я был рад развивать эти идеи перед Шубом; я сказал ему, что думаю написать книгу “Просуществует ли СССР до 1980 года?”. Я взял этот год как ближайшую круглую дату; к тому же мне было только тридцать, а для молодого человека десять лет кажутся огромным сроком».

Слово, как известно, не воробей: вылетит — поймают. Справедливость этой невеселой поговорки Амальрику пришлось ощутить на собственном примере, и очень скоро:

«Каково же было мое удивление, когда Шуб принес мне <газету> “Интернэшнл Хералд Трибьюн” от 31 марта со своей статьей “Доживет ли Советский Союз до 1980 года?”, которая начиналась словами, что его “русский друг” собирается писать такую книгу. После этого мне не оставалось ничего другого, как сесть и писать».

То есть Амальрик поступил так, как должен был поступить в подобной ситуации любой человек, способный отвечать за свои слова.

И тут случилось, как выражаются в подобных случаях одесситы, нечто особенного.

«Зачем же указывать 1980 год? — поинтересовался приятель Амальрика Виталий Рубин, которому тот также изложил концепцию своего будущего сочинения. И посоветовал: — Тогда уж лучше 1984-й», — имея в виду орвеллианскую коннотацию этой даты. С романом Джорджа Орвелла «1984» Амальрик тогда еще знаком не был, поэтому никакой мистической специфики в совете приятеля не усмотрел и с легкостью с ним согласился. Хотя руководствовался при этом никакими не геополитическими, а сугубо меркантильными соображениями:

«Добавил я режиму четыре года сроку только в надежде, что мне четыре года сбросят, когда будут судить: не по статье 70 УК — с максимальным сроком семь лет, а по статье 190-1 — с максимальным сроком три года. Я понимал, что меня арестуют за книги, но рано или поздно арестуют и без этого — и тем более нужно сделать все, что еще успею».

Это соображение было хотя и весьма существенным, но не главным. Главным в решении Амальрика писать о предстоящей гибели Советского Союза было вот что:

«Наступал момент, когда я чувствовал необходимость высказать все, что я думаю об этом отвратительном режиме. В частности, простую, но важную вещь: Советская империя, при всей ее силе и бахвальстве, не вечна; другой же вопрос, как мы будем мерить отпущенные ей сроки. Я чувствовал себя мальчиком, который собирается крикнуть: “А король-то голый!”»

Что же до упомянутого «1984» как импульса-первоисточника для его эссе, то эту книгу Амальрик прочитал только пять лет спустя, в магаданской ссылке, и, по его позднейшему признанию, «поражен был проницательностью Орвелла и обрадован, что взял дату из такой замечательной книги».

Андрей Амальрик c семьей, 1957© Getty Images / Fotobank.ru

Андрей Амальрик c семьей, 1957© Getty Images / Fotobank.ru***

То, что поговорка про слово, которое не воробей, верна и действует на всех уровнях советского социума, Амальрик ощутил на всей своей дальнейшей жизни. И не он один.

Американского журналиста Анатолия Шуба вызвали в Отдел печати МИДа, курировавший деятельность корпуса иностранных корреспондентов в СССР, и устроили ему натуральную выволочку. Не терпящим возражений тоном Шубу было сказано, что не названный им в опубликованной в «Интернэшнл Хералд Трибьюн» статье его «русский друг» — это не человек, а пустая бутылка из-под водки, с которой тот беседовал, предварительно ее осушив. И что если мистер Шуб не пересмотрит свое неправильное поведение, то ему придется ощутить последствия этого на собственной карьере. А пока Шуб раздумывал над тем, как именно ему следует теперь себя вести, советская власть объявила его «нежелательным иностранцем». И американскому журналисту ничего иного не оставалось, как собрать чемодан и покинуть страну, существовать которой, как утверждал его русский друг, никогда не любивший тратить время на дискуссии с участием водки, осталось не более пятнадцати лет.

***

Разобравшись с ретранслятором крамолы, советская тайная полиция принялась рыть носом — как свинья в поисках трюфелей — во всех возможных направлениях в поиске первоисточника ее. То есть КГБ не стал рыться в мусорном ведре Шуба и искать пустую водочную бутылку, а решил прибегнуть к единственной ему известной методике — напрячь всех имеющихся в его распоряжении стукачей и одновременно задействовать агентов-провокаторов.

В апреле 1969-го Амальрику позвонил неизвестный ему прежде иностранец, представившийся Эннио Люконом, московским корреспондентом французской газеты «Пари-Жур». Мсье Люкон сказал, что он пишет книгу о советских художниках и что Амальрика ему рекомендовал их общий знакомый как известного в Москве специалиста по данному вопросу. Не заподозривший поначалу никакого подвоха, Амальрик предложил Люкону приехать, чтобы поговорить не по телефону.

Мсье Люкон, оказавшийся человеком лет сорока с рыскающими глазами, обильной жестикуляцией и торопливой речью, с места в карьер предложил Амальрику продать необходимые ему материалы — за наличный расчет, без какого бы то ни было договора, пообещав уплатить «много-много долларов». А во время разговора о высоком искусстве как бы между делом показал ему газету со статьей Шуба и начал спрашивать, читал ли ее Амальрик, знаком ли с Шубом и не знает ли часом, кто этот не названный американцем по имени «русский друг», высказывающий столь смелые идеи.

Амальрику все стало ясно. Но, движимый присущим его натуре ерничеством и хорошо развитым чувством черного юмора, он решил с гостем поиграть. Ответив, что, к сожалению, с конфидентом Шуба не знаком и не знает, кто это, коварный диссидент поинтересовался, для чего мсье Люкону так не терпится узнать имя этого таинственного «русского друга». Как и следовало ожидать, «русский друг» нужен был французу, чтобы перехватить его рукопись о грядущем крахе Советского Союза у конкурента-американца и дать ему за будущую книгу «много-много долларов». Разумеется, наличными.

Окончательно убедившись, что имеет дело с донельзя примитивной гэбистской провокацией, ставящей целью не только установить авторство пока еще не существующей рукописи, но заодно и подвести его под расстрельную 88-ю статью УК РСФСР («незаконные валютные операции»), и что не особо понравившийся ему при встрече визитер играет роль подсадной утки, Амальрик указал Люкону на дверь. И попросил более не утруждать себя звонками и визитами.

Незадачливый провокатор испарился и больше к Амальрику не приходил. Вместо него пришли другие.

***

Седьмого мая 1969 года в комнату Амальрика в коммуналке на улице Вахтангова ввалилась толпа гэбистов и, предъявив ордер на обыск, принялась переворачивать вверх дном скромное писательское обиталище. Мотивировали шмональщики свой налет поиском вещественных доказательств по «делу Григоренко». О «деле Григоренко» Амальрик услышал впервые, но сразу же все понял. (Генерал Петр Григоренко был арестован утром этого дня в Ташкенте, однако вследствие разницы во времени московские диссиденты узнали об этом с опозданием на несколько часов.) И хотя ничего, связанного с этим «делом», гэбистам у Амальрика обнаружить не удалось, они, как и следовало ожидать, набросились на его рукописи.

В число отобранных к изъятию бумаг угодила и едва начатая рукопись «Просуществует ли Советский Союз…», еще не имевшая названия. Амальрику это не понравилось. Воспользовавшись хаосом и бардаком, воцарившимися в комнате от присутствия множества посторонних, включая пришедших к нему во время обыска и задержанных гэбистами иностранцев, Амальрик сумел переиграть врага. Выбрав момент, когда на него перестали обращать внимание, он сумел незаметно выхватить папку с рукописью из стопки «конфиската» и переложить ее в другую, куда откладывались бумаги, не представлявшие для «органов» интереса. После этого он понял, что незваные гости отправятся восвояси хотя и с добычей, но без него — следовательно, едва начатая им работа имеет шанс быть доведенной до конца.

Вторую копию рукописи предусмотрительный Амальрик передал своему связному из Нидерландов 4 июля 1969 года, воспользовавшись для этого посещением ежегодного приема в американском посольстве в Москве по случаю Дня независимости США.

Через день после обыска Амальрик с женой уехали из Москвы в деревню Акулово Рязанской области, где у них был свой дом с садом. Пребывание на лоне природы, вдали от шума городского и недреманного ока ГБ, весьма способствовало упорядочению мыслей в писательской голове и отточенности формулировок на бумаге. В солнечные дни Амальрик работал в саду, а в дождливые садился за свою книгу. Много лет спустя он вспоминал о том, в каких условиях приходилось работать:

«В доме не было ни электричества, ни письменного стола, так что я писал при свечах на доске, положенной на два ящика, — как маршал Даву, подписывающий приговор Пьеру Безухову».

Помимо трудностей бытовых писателя одолевали треволнения душевные, что не могло не сказаться на содержании и особенно на тональности изложения им своих соображений о печальном будущем Советского Союза. К тому же Амальрик изначально поставил себе весьма высокую планку:

«Ожидание ареста, разочарование, вызванное концом Пражской весны и репрессиями, сказались на ее апокалиптическом тоне. Отчасти она была задумана как ответ Сахарову (имеется в виду ранее обнародованное в самиздате и на Западе эссе академика Андрея Сахарова “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”, к передаче которого на Запад Амальрик имел непосредственное отношение. — П.М.), и интересно прочесть нас одного за другим. Принадлежность Сахарова к истеблишменту, отсутствие опыта преследования, воспитание в научной среде и занятия наукой, вера во врожденное благородство людей в такой же степени отразились на его брошюре, в какой социальная отверженность, опыт ссылки, поэтическая интуиция, скептическое отношение к социальной роли науки и сознание человеческого несовершенства — на моей».

В то же время он совершенно не предполагал, чем обернется вся эта затея для него самого:

«Я не думал тогда, что книжка выйдет на многих языках и, что называется, “сделает мне имя”; я был бы рад, если бы ее прочли десять-двадцать советологов».

Важнейшим стимулом к написанию этого исследования было стремление Амальрика поведать «городу и миру» о том, что же происходит внутри Советского Союза на самом деле, а также раскрыть свободному миру глаза на подлинную сущность коммунистического режима. Сам он видел ее насквозь и очень переживал от того, как много вокруг него людей вроде бы и неглупых, но со страшной силой зомбированных советской пропагандой — и, что самое прискорбное, это относится не только к абсолютному большинству его соотечественников, но также и к огромному числу известных ему иностранцев. При этом Амальрик напрочь отметал любые досужие разговоры о возможности какой-то «либерализации» советского строя, постепенной трансформации его в мифический «социализм с человеческим лицом»:

«Этот режим не стал приспосабливаться к Западу — он заставил Запад приспосабливаться к себе, а свои экономические трудности смягчил с помощью льготных западных кредитов, технологии и зерна. Зачем же реформы? <…> зачем же отказываться от показа силы — по блатной поговорке “бей своих, чтоб чужие боялись”».

Справедливости ради следует отметить, что в те времена кремлевская мафия еще по фене не ботала. Эту манеру она приобрела только три десятилетия спустя, уже в двухтысячные, и с успехом, как ей представляется, пользует до сих пор.

***

К концу июня работа была завершена. Амальрик съездил в Москву и передал копию манускрипта московскому корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» Генри Камму.

Едва увидев заголовок, мистер Камм все понял. А поняв, пришел в ужас. «Что вы делаете?! — воскликнул он, явно желая предостеречь автора от возможных неприятных последствий. — Они же наверняка посадят вас в психушку!»

Однако Амальрик был совсем не так прост, как подавляющее большинство советских диссидентов, и подобное предположение не вогнало его в ступор и не пробило на холодный пот.

«Не посадят, — сказал он. — Я буду всячески подчеркивать, что хочу получить за книжку как можно больше денег. А с точки зрения наших властей любовь к деньгам — лучший признак здравомыслия».

Американец был настолько поражен этим ответом, что не смог ничего возразить.

Этот эпизод вошел в историю советского диссидентского движения, как бриллиант «Кохинур» в корону Британской империи. Реприза Амальрика цитировалась повсеместно — как анекдот. Довелось ей попасть и на книжные страницы — в том же качестве. По воспоминаниям Владимира Войновича (который характеризует Амальрика как человека яркого, талантливого, мыслившего независимо и бесстрашно), тот был совершенно уверен, что уж его-то коммунисты в дурдом не посадят никогда, и вот почему:

«Потому что у них самый основной тест — это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу — значит, чокнутый. А я им всегда говорю: я, гражданин следователь, забесплатно не работаю, а всегда только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке хранятся под очень большие проценты».

Естественно, такие речи не могли радовать напрочь лишенных чувства юмора лубянских начальников. Как вспоминает тот же Войнович, в середине 1970-х Амальрик рассказывал ему, что в какой-то момент сопровождавшие его в передвижении по Москве гэбистские топтуны настолько озверели от того, что он вел себя с ними «не по правилам» — то есть старался при малейшей возможности от слежки оторваться, — что пообещали как-нибудь столкнуть его с платформы метро под поезд. В профилактических целях — дабы другим антисоветчикам так себя вести неповадно было.

По Москве бегал Илья Глазунов и, потрясая номером французского журнала L'Express, в котором эссе про грядущий неминуемый крах СССР было напечатано в переводе в изложении, кричал: «Будут сажать! Теперь будут сажать!»

***

Вторую копию рукописи предусмотрительный Амальрик передал своему связному из Нидерландов 4 июля 1969 года, воспользовавшись для этого посещением ежегодного приема в американском посольстве в Москве по случаю Дня независимости США. Предназначена она была его доброму знакомому, голландскому слависту, профессору Лейденского университета Карелу ван хет Реве. С ним Амальрик познакомился в начале 1968 года, когда ван хет Реве жил и работал в Москве в качестве корреспондента нидерландской газеты Het Parool.

Этот журналист, проявлявший несвойственную многим его коллегам из иных западных стран активность в деле налаживания контактов с московскими диссидентами, вызывал у Отдела печати МИДа постоянную головную боль. В том же 1968 году Карелу пришлось покинуть Советский Союз с тем же ярлыком, что был навешен на Анатолия Шуба и многих других, кто стремился сунуть свой нос слишком глубоко в советскую реальность. Вернувшись на родину, ван хет Реве решил применить полученный в СССР опыт с пользой для его советских друзей и в мае 1969 года основал в Амстердаме некоммерческую организацию, получившую название The Alexander Herzen Foundation («Фонд имени Александра Герцена»). Как явствовало из его уставных документов, фонд был создан с целью публикации изготовленных в СССР рукописей, которые имеют литературную или документальную ценность, но не могут быть изданы на родине их авторов из-за политической и идеологической цензуры. Президентом фонда стал нидерландский историк Ян Виллем Беемер, соучредителями выступили Карел ван хет Реве и британско-американский политолог Питер Реддавэй.

Одной из первых изданных Фондом имени Герцена рукописей и стала книга советского диссидента Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

Карел ван хет Реве подписал макет к печати 7 ноября 1969 года — в день 52-й годовщины большевистского Октябрьского переворота. Сделано это было не просто так и не ради чистого хулиганства, но чтобы способствовать, как он считал, более глубокому взаимопониманию между народами свободного мира и тоталитарной советской империи. В выходных данных книги для сведения всех заинтересованных читателей специально указывалось, что она — в полном соответствии с Основным законом Королевства Нидерландов и Конституцией Союза Советских Социалистических Республик — напечатана без предварительной цензуры.

Действительно, в советской конституции 1936 года слово «цензура» ни разу упомянуто не было. И это был один из наиболее пошлых и циничных анекдотов, из которых состояла вся повседневная коммунистическая действительность.

Андрей Амальрик с женой, 1976 © snipview.com

Андрей Амальрик с женой, 1976 © snipview.com***

В первых числах декабря 1969 года книга вышла из типографии. Амальрик узнал об этом из передач зарубежного радио. Для автора это стало долгожданной радостью, для подавляющего же большинства его знакомых из числа московских диссидентов — полнейшей неожиданностью.

Отправляя манускрипт на Запад, Амальрик предусмотрительно не стал сразу же запускать его в самиздат, как это делали почти все пишущие советские инакомыслящие. На то у него был точный расчет. Всякое произведение, начав циркуляцию в самиздате, одновременно с обретением некоторого количества читателей и почитателей приобретало также и своих противников, которые могли начать создавать ему — а соответственно и его автору — неверную, кривую, как принято говорить, репутацию. А поскольку от момента запуска того или иного текста в самиздат до момента его попадания за пределы СССР проходило какое-то время, вполне могло случиться так, что искаженная репутация текста могла перескочить советскую границу прежде, нежели это сделал бы сам текст. И, как следствие, это могло бы повлиять на его дальнейшую издательскую судьбу далеко не самым правильным образом. Диссидентская же тусовка в плане распространения порочащих ее участников слухов, сплетен и домыслов в этом плане ничем не отличалась от какого-нибудь советского учреждения, где, как писал классик, «со всех сторон порхают легкие слушки, и два конца из них намедни я поймал — вот сволочь!». Так что, переправляя свою рукопись за кордон и не распространяясь об этом на диссидентских кухнях, Амальрик действовал весьма предусмотрительно.

***

Издание книги Амальрика на Западе не могло не вызвать повышенного интереса к личности автора как у него на родине, так и за ее пределами. Разумеется, он ожидал, что реакция последует, но не предполагал, что она окажется настолько сильной. Что радовало его безоговорочно — это то, что его сочинение прочитали, причем прочитали внимательно, в том числе и те, к кому он прямо в нем обращался, — прежде всего на Западе. Но со всем прочим было гораздо сложнее.

По Москве бегал Илья Глазунов и, потрясая номером французского журнала L'Express, в котором эссе про грядущий неминуемый крах СССР было напечатано в переводе в изложении, кричал: «Будут сажать! Теперь будут сажать!» Когда Амальрику сообщили о столь истеричной реакции советского живописца, он понял, что ретранслятор Лубянки озвучивает новую «генеральную линию» карательного ведомства. И что разносимые сплетниками угрозы отныне касаются не только персонально его, Амальрика, но и вообще всех советских диссидентов, которым-де таким образом дают понять, что «благодарить» за предстоящие репрессии им следует не тех, кто будет их арестовывать, а того, из-за кого будут. То есть — его, вследствие его «неправильного поведения». Это было крайне неприятно, но противопоставить снующим по Москве кликушам ему было нечего.

Еще более неприятным было то, как восприняли появление его книги некоторые единомышленники, знакомые и незнакомые. То, как отнеслись к ней идейные оппоненты из числа диссидентствующих марксистов, приверженцев возвращения к некоему «истинному ленинизму», интереса не представляло. Тем более что аргументация критиков «слева» — типа пресловутого Роя Медведева, написавшего: «О наших делах Амальрик пишет как иностранец, как бы издалека... Все эти псевдонаучные и псевдоглубокомысленные рассуждения столь же примитивны, как и многие другие рассуждения западных “знатоков” о природе русского народа...» — и не заслуживала того, чтобы на нее реагировать. Да и что можно отвечать на попреки со стороны человека, всю жизнь прожившего в условиях тоталитарной тирании, превратившегося в микроскопический винтик этой чудовищной машины, который, немного съехав с нарезанной на нем резьбы, вздумал обвинять того, кто никогда винтиком не был, в том, что он, видите ли, осмысливает окружающую действительность как иностранец, имеющий наглость рассуждать о неподвластных его разумению вещах… «Моя, моя вина! — в бешенстве кричал император Николай I, потрясая только что прочитанной книгой маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». — И зачем я только говорил с этим м*даком!»

Были и попреки иного рода — не с идеологической, но с персональной, личностной подоплекой. Диссиденты тоже люди, и ничто человеческое им, как и обычным людям, не чуждо. В том числе и такие мелочные и неприятные черты, как завистливость к чужому успеху, ревность к «незаслуженно свалившейся» на голову славе и нежелание согласиться с тем, что формула «уж коли я сам не сподобился — так, значит, и другие того не смогут» глубоко ошибочна и в корне неверна. Лавры же, как известно, достаются только первым.

***

Поскольку Амальрик никогда ни от кого не прятался, он намеренно включил в текст эссе свой домашний адрес — чтобы все желающие, у кого после прочтения его сочинения возникнет желание поделиться с автором впечатлениями, могли ему написать или выразить свои чувства лично.

Подобная инициатива всегда, во все времена, особенно же в странах типа СССР, не остается без последствий. Поступая таким образом, писатель должен быть заранее готов к тому, что его станут одолевать многочисленные посетители, абсолютное большинство из которых окажется не столько его читателями, сколько всевозможными жалобщиками-правдоискателями, не могущими найти правды в своем провинциальном Мухосранске и с отчаяния ломанувшимися в столицу — где самое большое начальство обитает. А то, куда именно они отправятся в столице — в палаты кремлевские, где ежедневно сам Ленин принимает деревенских пахарей и печников, или же в 16-метровую комнатенку в коммуналке, где проживает молодой наглец, посмевший покуситься на главное дело жизни покойного Ильича, — для них совершенно несущественно. При этом для обитателя комнатенки в коммуналке всегда имеется вероятность нарваться в лице непрошеного ходока-визитера или на откровенного сумасшедшего, или на агента-провокатора ГБ, а то и на того и другого сразу. Амальрик вспоминал:

«Ко мне стали заходить незнакомцы, иногда из провинции, прочитавшие “СССР до 1984?” в самиздате или услышавшие по радио. Помню двух друзей — марксиста и православного, оба были выгнаны с работы, не проголосовав за одобрение оккупации Чехословакии, но никаких контактов с Демократическим движением не имели. <…> К чести моей надо сказать, что никогда этих незваных гостей не принимал я за подосланных агентов — и не ошибся».

Ну, это, как говорится, повезло, и слава богу. Случались, правда, и курьезы:

«Раздается звонок, в дверях — биолог, которого я встречал у Есенина-Вольпина и Григоренко.

— А, и вы здесь, — говорит он несколько разочарованно. — Я хотел бы видеть Амальрика.

— Я Амальрик.

— Нет, мне нужен историк Амальрик, — с важным видом ответил гость.

А одна писательница, встретив меня на вечеринке, воскликнула разочарованно:

— Так это вы — Амальрик?! А я думала, это великий человек!..»

Что является наглядной иллюстрацией верности утверждения о том, что никакая слава ни к кому не приходит просто так, от нечего делать и за здорово живешь.

***

И все же самым неприятным для Амальрика было не то, какой резонанс вызвала публикация его книги на родине, но то, что произошло за ее пределами — там, где, как он надеялся, находятся самые важные ее читатели, для кого он, собственно, и работал. Эта реакция оказалась скорее отрицательной, чем положительной, причем и на Западе не обходилось без курьезов — порой гораздо более неприятных, чем в Москве.

Так, на «Радио Свобода» долго не хотели транслировать «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» из-за его якобы «антирусскости». Однако в конце концов дело решилось в пользу Амальрика. Произошло это после того, как на редакционную планерку вбежал некий сотрудник, числившийся по разряду «истинно русских патриотов», и, потрясая раздобытой им фотографией автора, радостно завопил: «Я же говорил, что Амальрик — еврей!» После этого американскому начальству «Свободы» ничего не оставалось, как дать добро на чтение книги в эфире — чтобы зарвавшиеся русские шовинисты таки знали свое место.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, хотя никакой реальной опасности и не представляло. Подобные инциденты не могли повредить книге или репутации ее автора. Но на это были способны те, к кому Амальрик в первую очередь и обращался, — западные политологи, советологи, кремленологи и прочие премудрые мужи, профессора всех и всяческих университетов и колледжей, ведущие научные сотрудники исследовательских центров, фондов и корпораций, к чьим услугам то и дело были вынуждены прибегать главы правительств стран свободного мира при выработке линии своего поведения в отношениях с непредсказуемым советским режимом. Причем делали это президенты, премьер-министры и канцлеры, не имея ни малейшего понятия о том, какими именно методиками руководствуются их высоколобые советники при выработке тех или иных рекомендаций. Те же сплошь и рядом базировались в своих построениях на чтении нелегально поступающей из-за «железного занавеса» антисоветской литературы, а о расстановке сил в кремлевской мафиозной группировке судили по тому, в каком порядке члены Политбюро восходят на гробницу Ульянова и, главное, в каком порядке указываются их фамилии под очередным некрологом очередному генсеку в «Правде»… Впрочем, до прекрасной эпохи, вошедшей в историю СССР под названием «гонки на лафетах», было еще далеко.

Западные советологи-кремленологи оказались людьми подозрительными и хотя бы малость подвинуть свои рыхлые задницы с насиженных кресел не торопились. Подвергнуть уничижительной критике невесть откуда объявившегося выскочку представлялось делом гораздо более простым, нежели открывать дискуссию по существу поднятых им вопросов:

«Некоторые советологи испытали раздражение, что вдруг неожиданно — как чертик из табакерки — выскочил молодой человек, никому не известный, без образования, без знания языков, чуть ли не из глухой деревни — и начал опровергать выношенные годами теории, опровергать даже самим фактом своего существования. И само собой напрашивалось объяснение, что это не может быть все так просто, а что это какой-то коварный замысел».

При этом действовали они ровно теми же методами, что и хорошо известные Амальрику товарищи из большого здания на Лубянке, — с той только разницей, что из-под их пиджаков погоны со звездочками не прорастали. Амальрик с горечью писал:

«По одной версии выходило, что я сам, скорее всего, агент КГБ, по другой — что я был использован КГБ помимо моей воли. Тем самым объяснялось и странное пророчество о развале СССР до 1984 года: КГБ хочет усыпить бдительность Запада — все равно, мол, СССР скоро развалится, не стоит тратить деньги на оборону. Была версия, что моя связь с КГБ значительно повышает ценность книги, сигнализируя о сомнениях в советском руководстве. Мне кажется, что если бы действительно моя книга была делом рук КГБ, ее значение снизилось бы: в моем случае это был честный анализ, в случае КГБ — попытка дезинформации».

И вот это уже было совсем не смешно.

***

Обвинения Амальрика в том, что он, возможно, или явный агент КГБ, или же КГБ использует его, что называется, втемную, появились на Западе в ноябре 1969 года. Первая клеветническая статья с подобными домыслами появилась в американской газете Washington Evening Star от 26 ноября 1969 года. Ее автор, американский журналист Брэдшер, облил Амальрика дерьмом просто с ног до головы — в буквальном смысле этой пахучей идиомы. Не утруждая себя ни в малейшей степени сбором доказательной базы для инсинуаций по адресу человека, с которым он лично не был знаком, используя стандартные для бульварной прессы репортерские клише типа «согласно информации из осведомленных кругов», «как утверждают заслуживающие доверия источники» и даже «как сказал мне один москвич», мистер Брэдшер порезвился от души. Он напрочь исказил биографию Амальрика, приписав ему поступки, которых тот не совершал, и умолчав о том, что в выстраиваемую им концепцию никак вписываться не желало. Американский журналист навязчиво подводил своего читателя к выводу о том, что Амальрик — человек в высшей степени сомнительный, крайне подозрительный и вообще очень может статься, что он не тот, за кого себя выдает. А если не тот, тогда — какой? А вот это, уважаемый читатель, мы предоставляем определить тебе самому. У нас, понимаешь ли, первая поправка — свобода высказывания, все дела…

Ознакомившись со статьей мистера Брэдшера, Амальрик пришел в бешенство. Ладно бы это был пасквиль в каких-нибудь «Известиях» или «Соц. индустрии» — к такому любому советскому диссиденту было не привыкать, поскольку к такому он должен был быть готов всегда, — но это было в американской газете! К распространявшимся о нем лубянской агентурой провокационным слухам он давно притерпелся и не обращал внимания, тем более что поделать с этим все равно было ничего невозможно:

«Появление статей с намеками, вопросами или прямыми утверждениями, что я агент КГБ, было только преданием гласности слухов, которые ходили давно среди иностранных корреспондентов <…>, а с весны 1968 года и среди части диссидентов. Хотя я понимал неизбежность слухов — не обо мне одном они возникали, — меня раздражало, что меня считают агентом системы именно потому, что я борюсь с ней».

Необходимо было немедленно пресечь гэбистскую диффамацию. Первоначально Амальрик хотел ответить клеветнику персонально и, пользуясь той самой первой поправкой к Конституции США, потребовать от Washington Evening Star права на ответ. Но потом передумал и написал большую статью под названием «Я хочу, чтобы меня правильно поняли». И направил ее в редакции нескольких западных газет и журналов — сопроводив просьбой о публикации максимально широко.

В статье, методично разложив клеветнические выпады Брэдшера по пунктам, Амальрик столь же методично, с использованием реальных фактов своей биографии, опроверг их один за другим. В качестве подтверждения собственной правоты он приводил ссылки на реальных и уже известных на Западе своих единомышленников, которые могли подтвердить справедливость его утверждений — в отличие от некого «одного москвича» или «информированных кругов» недобросовестного американского журналиста.

Контригра сработала. Клеветническая кампания против Амальрика на Западе, едва начавшись, сначала забуксовала, а вскоре и вовсе захлебнулась. Много лет спустя, возвращаясь к этому непростому эпизоду своей биографии, осмысливая приобретенный опыт, Амальрик писал:

«Подозрение в осведомительстве и провокации — это ржавчина, разъедающая советское общество. Действительно, много провокаторов работают на КГБ, но взаимное подозрение — самый опасный провокатор. Единственно, как можно с этим бороться, — никого не обвинять, что он агент КГБ, на одном том основании, что он им мог бы быть. К сожалению, нет критерия, который позволил бы заранее определить это. Осведомителя может выдавать излишнее любопытство, но и совершенно честный человек может быть любопытен. Я заподозрил знакомого, у которого была привычка все у меня на столе трогать и переворачивать, — но, быть может, это просто привычка нервного человека? Я и за собой иногда замечаю, что беру какой-то предмет и бессмысленно верчу в руках».

Сформулированный в этом тексте принцип — никогда и ни при каких обстоятельствах не подозревать кого-либо в стукачестве и провокаторстве без хотя бы сколько-нибудь весомых доказательств — является единственно возможным и единственно верным алгоритмом поведения для всякого борца с тоталитарным режимом — без разницы, как именно он именуется своими адептами: «фатерлянд», «чучхе» или «суверенная демократия». Но из этого никоим образом не следует, что разоблаченные стукачи и провокаторы должны заканчивать свой земной путь как Азеф, а не так, как поп Гапон.

Андрей Амальрик с женой. Париж, 1976 © Радио Свобода

Андрей Амальрик с женой. Париж, 1976 © Радио Свобода***

В то время как «Просуществует ли Советский Союз…» нелегально просачивался в СССР через самую вспаханную в мире контрольно-следовую полосу и читался сквозь навязчивый «гэбистский джаззз» на самых коротких в мире радиоволнах — в это самое время его автор готовился к неминуемому аресту.

Весной 1970 года Амальрик дал интервью американским журналистам — Джиму Кларити для газеты «Нью-Йорк таймс» и Биллу Коулу для телекомпании Си-би-эс. Второе из них, благо предназначено было для телевидения, снималось на кинокамеру. Это было вообще самое первое видеоинтервью, данное кем-либо из советских диссидентов. Амальрик очень рассчитывал на то, что, будучи продемонстрировано по американскому телевидению, оно послужит для него надежной защитой в случае, если на Лубянке не захотят удостовериться в его полной вменяемости вследствие несвойственной обычным правдолюбцам страсти к деньгам и попробуют пустить, как это у них именовалось, «по психиатрической линии».

Американский журналист Коул, по-видимому, не вполне понимавший, в какой стране ему приходится работать, отправил проявленную пленку в США официальным путем — через аэропорт «Шереметьево», где она была сразу же и конфискована советской таможней. Пришлось повторять все с самого начала. Обозленный на распоясавшихся гэбистов Амальрик не только повторил все то, что им было сказано прежде, но и добавил кое-что еще — то есть наговорил, как выражались в советской диссидентской среде, лет на пять строгого режима, но это только если очень повезет, потому что обычно за такое дают семь.

Отвечая на вопрос Коула, чем было вызвано его намерение написать такую провокационную книгу, как «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», Амальрик сказал, что причин у него было три — озабоченность судьбой своей страны в свете ожидающей ее в будущем неминуемой катастрофы, необходимость опровергнуть неверные представления об СССР, которые распространены на Западе, главным образом в США, прежде всего миф о якобы происходящей либерализации советского режима, и, наконец, та естественная потребность высказаться, «которая есть у каждого автора, который пишет книгу». И, развивая свою мысль, заявил:

«Либерализация предполагала бы, что режим сознательно проводит какие-то реформы. А в действительности режим просто все более и более теряет контроль над положением в стране. Конечно, с точки зрения американцев, советский режим гораздо более контролирует свою страну, чем, скажем, американское правительство — свою, но для тоталитарного режима этот контроль уже недостаточен. <…>

Ощущается уже очень сильное недовольство многими частными сторонами этого строя. И это может принимать самый разный характер: одни недовольны, что они получают крайне мало денег по сравнению с остальными, так что им невозможно жить, а другие недовольны тем, что они ничего не могут купить на те <…> деньги, которые они зарабатывают. <…>

А до революции может довести крайняя неразумность высшего класса, который избегает всяких перемен и который не позволяет обществу быть социально мобильным, который крайне стремится сохранить и увековечить такое распадение нашего общества на замкнутые касты».

Билл Коул снял интервью также с еще не посаженным Петром Якиром и с временно находившимся на свободе Владимиром Буковским; к этому набору добавили нелегально сделанную в концлагере и оттуда доставленную магнитозапись обращения Александра Гинзбурга — и в таком виде отправили по назначению, минуя советскую таможню.

Интервью с диссидентами было показано по американскому телевидению летом 1970 года. Амальрик при всем желании не мог его увидеть, поскольку уже несколько недель сидел в тюрьме. Как он полагал, интервью оказалось, образно говоря, той самой последней каплей, после которой из кружки полилось на стол, а со стола — на пол.

***

За ним пришли 21 мая 1970 года. Дело было в рязанской деревне Акулово, что в 170 километрах от Москвы. Устав уходить от топтунов и преследовавших его гэбистских машин, Амальрик уехал в деревню, надеясь на чудо — что удастся как-то отсидеться, затаиться и переждать. Будучи человеком, который всегда старался играть на опережение и сам шел навстречу опасности, он просто устал.

Дальше был крестный путь. Детальное описание которого находится за рамками данного повествования, а посему я могу лишь порекомендовать каждому, кому это интересно, обратиться к первоисточнику — автобиографической книге Андрея Амальрика «Записки диссидента». Она, кстати, единственный раз издавалась и на родине писателя — по иронии судьбы, в предраспадном, дышащем уже на ладан Советском Союзе — в 1991 году, и тиражом достаточным, чтобы ее и сейчас еще можно было найти и прочитать.

***

Андрей Амальрик ошибся: Советский Союз просуществовал дольше предсказанной им даты. На целых семь лет. Но конец его был столь же пошлым и бесславным, как и его варианты, Амальриком предсказанные.

Разумеется, написанная за двадцать два года до этого книга была самой настоящей интеллектуальной провокацией — рассчитанной на то, чтобы, взорвавшись, высветить пребывающую в глубоком мраке проблему, о которой никто не решается говорить и тем более писать. Но не только высветить — вызвать цепную реакцию, подтолкнуть других людей, обладающих способностями к анализу информации и умением ставить правильные слова в правильном порядке, к обсуждению заявленной им темы. И если рассматривать книгу Амальрика в таком плане, то вывод представляется однозначным: провокация сработала на все сто. То есть — победила.

Советская империя умирала долго и мучительно. То, что ее дни сочтены, стало ясно задолго до того, как это произошло. Как только коммунисты допустили проведение первых хотя бы полусвободных выборов в Верховный Совет — советский народ дружно вынес их из депутатских кресел на помойку.

Когда коммунистическая партия одной из колоний — Литвы — отказалась признавать себя частью коммунистической партии единой империи, а вслед за тем сама колония провозгласила восстановление своей полной государственной независимости — стало ясно, что бобик сдох. Осталось только дождаться момента, когда у него отвалятся сначала уши, потом лапы и, наконец, хвост. На это потребовалось еще полтора года. По меркам человеческой жизни — срок ничтожный, для всемирной истории — просто плюнуть и растереть.

Да, Советский Союз распался не так, как прогнозировал в своей книге Амальрик. Это произошло не в результате внешней агрессии и не вследствие революции внутри. Он рухнул как колосс на глиняных ногах, как огромный небоскреб, стены которого были источены специальными термитами, пожирающими стекло, бетон и сталь. Пал под собственной тяжестью, растратив все имеющиеся ресурсы на завоевание окружающего мира.

***

Перечитав недавно сочинение Амальрика впервые за прошедшие четверть века, я был поражен тем, насколько актуально выглядят некоторые имеющиеся в нем пассажи. Актуально — для нынешней, неосоветской России, являющейся прямой преемницей Советского Союза — и по юридически заявленной букве, и по портяночному затхлому духу. И по тому, что ее безмозглый в массе своей народ-«богоносец», существующий по принципу «не согрешишь — не покаешься, а не покаешься — не спасешься», вот уже без малого год продолжает на каждом углу вопить про «крымнаш» — в то время как уже давно ясно, что крыш (от англ. crash — катастрофа) — ему самому. Только он пока еще не желает это признавать.

Вот что писал о сущности этого народа Андрей Амальрик:

«Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы — и связанной с этим ответственности. Даже в идее прагматической свободы средний русский человек увидит не возможность для себя хорошо устроиться в жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроится за его счет. Само слово “свобода” понимается большинством народа как синоним слова “беспорядок”, как возможность безнаказанного свершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. Что касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызовет просто недоумение. Уважать можно силу, власть, наконец, даже ум или образование, но что человеческая личность сама по себе представляет какую-то ценность — это дико для народного сознания».

И далее — между прочим, не отделяя от него и себя самого:

«Мы как народ не пережили европейского периода культа человеческой личности, личность в русской истории всегда была средством, но никак не целью. <…> Вдобавок постоянно ведется пропаганда, которая всячески стремится противопоставить “личное” — “общественному”, явно подчеркивая всю ничтожность первого и величие последнего. Отсюда всякий интерес к “личному” — естественный и неизбежный — приобрел уродливые эгоистические формы».

А вот — о сущности самой России, о взаимодействии ее с окружающим миром, с соседями, с теми самыми странами и народами, по отношению к которым она всегда исповедовала только один принцип: «Что наше, то наше. А что ваше — об этом мы поговорим…»:

«Сотрудничество предполагает взаимную опору, но как можно опереться на страну, которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач? Подлинное сближение может быть основано на общности интересов, культуры, традиций, на понимании друг друга. Ничего этого нет. Что общего между демократической страной, с ее идеализмом и прагматизмом, и страной без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело? Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности <…>. [Это] государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего».

Если же кому-то из «партнеров» такое отношение не нравится и он пробует робко возражать — зачем, мол, вы себя ведете как слон в посудной лавке, папы римского на вас, чтобы усовестить, нет, — в ответ раздается: «Папа? А сколько у него дивизий?»

И о том, что всякое внутреннее дряхление неминуемо соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, и о маниакальном стремлении правителей России в условиях навязанного ими собственному народу изоляционизма непременно развязать какую-нибудь «маленькую победоносную войну»:

«Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться, — тем более что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией?»

Ну и, наконец, о том, чем это безумное поведение неизбежно заканчивается:

«Мощный фактор, противоборствующий всякой мирной перестройке и одинаково негативный для всех слоев общества, — это крайняя изоляция, в которую режим поставил общество и сам себя. Это не только изоляция режима от общества и всех слоев общества друг от друга, но прежде всего крайняя изоляция страны от остального мира. Она порождает у всех — начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями — довольно сюрреальную картину мира и своего положения в нем. Но, однако, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным».

На этом, пожалуй, и закончим.

Потому как зачем еще писать, когда и так все ясно.

Автор выражает благодарность Андрею Никитину-Перенскому — за всестороннее содействие в процессе подготовки данного материала.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

ИскусствоМарк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем

26 марта 2021185 Современная музыка

Современная музыкаПетербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова

26 марта 2021220 Общество

ОбществоКлассик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым

26 марта 2021149 Современная музыка

Современная музыка Кино

КиноРежиссер «Ампира V» и «Generation П» — о своем первом фильме, хронике пробуждения советского эроса «Нескучный сад». Его покажут на «Артдокфесте»

25 марта 2021320 Театр

Театр Литература

Литература Театр

Театр Современная музыка

Современная музыкаНовые альбомы «Кровостока», «Сольвычегодска», «ИЛЬЯМАЗО», Loqiemean, Mujuice и другие громкие отечественные релизы месяца

24 марта 202190 Искусство

ИскусствоИсторик медиа Наталья Тихонова и мультипликатор Иван Максимов — о зарождении абстрактного фильма в СССР

24 марта 2021435 Современная музыка

Современная музыка Искусство

ИскусствоРоссийско-американский художник Николай Кошелев интерпретирует дягилевские сезоны в живописи и керамике

23 марта 2021262