Издатель Илья Данишевский готовит к печати книгу разговоров с Петром Павленским. В состав сборника входит и теоретический текст Павленского «Бюрократическая судорога и новая экономика политического искусства» — своего рода манифест художника. COLTA.RU благодарит Илью Данишевского за возможность опубликовать этот фрагмент.

Политическое искусство и органы власти. Ситуация порождает событие, за ним как тень наползает реакция. Многочисленные аппараты, инструменты и рычаги приходят в движение, пытаясь накрыть переизбытком своей возбужденной отчетности простую первоначальную очевидность. Высказывание, которое вчера было ответом и давало выход из конфликтного узла, — сегодня само становится вопросом и новым узлом, который начинает требовать всестороннего расследования со стороны компетентных органов. Система, в которой человеческое тело исполняет роль функционального элемента, а статистическое обобщение давно вышло за рамки отведенной ему когда-то функции. Статистика вместо подсчета и измерения стала инициировать и продуцировать. Надежный фундамент для Уголовного кодекса. Сборник статей, созданный для определения степени вины и соразмерности наказания, стал идеологическим аппаратом. Его функция — это пошаговое определение всех форм действия и бездействия, допустимых на некой территории, отделенной от другой территории границами языка и государства. Внутри биомасса, фрагментарно перемещаемая по коридорам должностных обязательств и упорно шевелящаяся в индивидуальных загонах животной покорности. Унылая предопределенность и необратимый износ — это единственный структурообразующий закон, царствующий здесь повсюду. И вся эта тяжеловесная структура приводится в движение и поддерживается грудой взаимозависимых рычагов и инструментов. Средства массовой информации — это голос и воля власти. Кто контролирует, что будет звучать с телеэкранов, тот контролирует противоречия. Каждый индивид желает иметь мнение по тому или иному вопросу. Его необходимо транслировать окружающим, чтобы демонстрировать свое понимание. Когда точку зрения формирует не уникальный опыт и непосредственное присутствие, а увиденная компиляция из изображений, звукового ряда и комментария, тогда источником понимания становится сетка телевизионного вещания. Структура сама продуцирует, сама формирует и сама отражает результат своей работы. Если отражение вдруг угрожает показать несоответствие, то производится необходимая корректировка. Орган массового информирования более других ответственен за поддержание нарратива власти. Продуктом его производства стало общественное мнение. Оно и есть, то ключевое обобщение, которым оперирует статистика. Это ее экскремент, которым она же и питается. Статистика продуцируется СМИ и призывается на помощь тогда, когда надо показать, что даже в самых жестоких проявлениях власть всего лишь покорно выполняет волю большинства. Этот инструмент — одновременно все и каждый. Общественное мнение — это и есть тот самый обыватель, о безопасности которого так заботятся правоохранительная, пенитенциарная и здравоохранительная системы. Биологическая оболочка. Его функциональная задача это слушать и повторять. Этим он демонстрирует подчинение. Он — это основа и оправдание государственного порядка. Или порядка общественного — не имеет значения. Нарушить порядок — это перестать воплощать волю власти. Проявить несоответствие. Таким образом, транслируемая посредством СМИ и утвержденная статистикой воля власти утверждается в качестве единственно легитимного понимания. Закрепленная в этом качестве она становится клеем, превратившим человеческую общность в слипшуюся массу разрозненных тел.

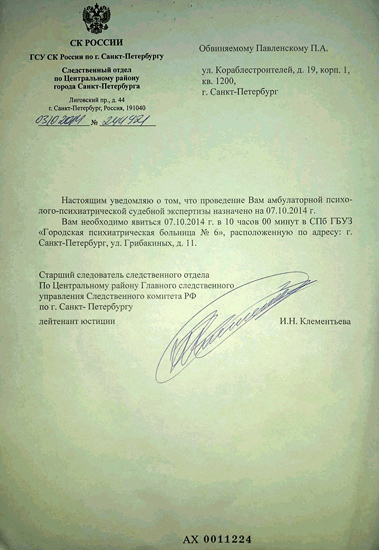

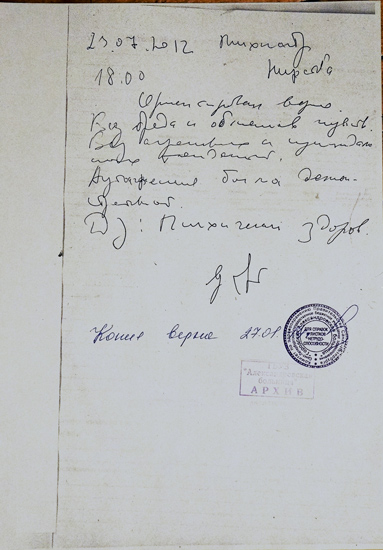

Силовые структуры — инструмент пресечения. Их функция — это охрана общественного мнения от всего, что может доставлять неудовольствие власти. Изнутри они контролируются системой должностных обязательств. Эта система тотально покрывает паутиной своего управления все слои населения, предопределяя диапазон допустимых действий и контролируя свободу передвижения. Ее предпочтение — это те, чей ментальный и физический ресурс достаточно полон для того, чтобы опровергнуть навязанное понимание. Но системе должностных обязательств необходима поддержка. Ее обеспечивают две надежные категории, которые или еще слишком малы и беспомощны, или уже слишком изношены и слабы. Они требуют заботы, и власть превращает семейный инстинкт в заботу о безопасности конституционного строя. Дети и старики — надежный гарант усталого отдыха после тяжелого рабочего дня. Умерли дьяволы, бесы и прочая нечисть, но их смерть породила тварь еще ненасытнее в своем служении букве закона. Ментальная болезнь. Институт психиатрии — аппарат исключения, который общество не сможет исключить, пока не избавится от веры в нового демона. Пока его тень нависает над всеми, каждому может потребоваться помощь врача-психиатра. Но из руки помощи врач превратился в инструмент сегрегации. Что от чего он сегрегирует? Общественное мнение от всего, что хоть в какой-то мере может поколебать повседневность его монолитного покоя. Судебно-психиатрическая экспертиза служит удобным аргументом, к которому прибегает власть, когда ей нужно легитимно устранить сбои, нарушающие установленный порядок. Экспертиза выявляет несоответствие — болезнь, требующую изоляции и проведения медикаментозной корректировки. В этом отношении образовательная система более других выполняет предупредительную роль, на другом полюсе этой от нее расположена система исправительная. На другом полюсе, но в рамках одной функции. Образовательная система формообразует и контролирует дальнейшее распределение той части биологического массива, который еще свободен от должностных обязательств и незначительно ограничен семейными обязанностями. Задача образовательной системы — это приучить потенциально свободного индивида к диапазону допустимых действий удобных для установленного порядка. Именно там он приучается к выученной беспомощности и становится зависим от иерархии статусов. Пенитенциарная система — это тот инструмент сегрегации, который одновременно разделяет, управляет, устрашает и карает. В своей назидательной функции не сильно развившаяся со времен отрубленных голов на воротах крепостной ограды эта система значительно усовершенствовалась с точки зрения экономической эффективности. Она одна в форме исправительных колоний сумела сохранить те формы легитимного рабовладельческого строя, которые, казалось, были стерты многовековой историей крепостных бунтов, политических реформ и государственных переворотов. В этом отношении наибольшую эффективность доказали режимные зоны, а тюрьмы и психиатрические больницы не приносят очевидной пользы для экономики. Однако психиатрические больницы предоставляют бесконечно живой и разнообразный лабораторный материал для исследований, установления и изучения разных типов отклонений от нормы и поведенческих патологий. Именно это знание продуктивно использует инструмент, который охватывает всю сферу человеческого существования и основывается на животном инстинкте — страхе. Там, где хозяин становится буквальным, а жизнь должна стать выживанием — власть больше не декорируется и обнажает себя в оскале административной вседозволенности.

Именно это знание о специализированной области, отведенной для каждого, кто осмелился стать патологически неудобным, и является главной правоохранительной системой, на которую опирается продиктованный властью порядок. Безусловно, анализируя каждый аппарат, можно находить скрытые инструменты, и, разбирая каждый инструмент, можно выявлять многие из рычагов управления. Основной вопрос состоит в том, кто желает быть болванкой, исполняющей функцию транслятора статистической общности? Кто желает быть той самой рамкой, которой он сам же насильно обусловлен? Вся эта совокупность рычагов, инструментов и аппаратов образует части нарратива, который контролируют те, кто называет себя властью. Однако у всех этих инструментов, несмотря на постоянное усовершенствование всевозможных мер безопасности, есть свойство, которое всегда будет делать их беззащитными для атак со стороны искусства. У каждого аппарата власти и инструмента управления есть имманентные правила, которые составляют их сущность — это правила их функционирования. Эти закономерности они обойти никак не могут при всем желании контролирующей их власти. Даже самые подконтрольные государственному департаменту США, самые ангажированные СМИ просто не могли бы промолчать о том, что в Нью-Йорке обрушены башни-близнецы. Средства массовой информации могут искажать, переворачивать, смещать акценты, додумывать и придумывать события, но они не в состоянии прекратить распространение информации. Интенсивность потока гарантирует зрительское внимание. Без аудитории в информационном ресурсе пропадает смысл — он будет не нужен ни рекламным агентствам, ни государственной машине пропаганды. Самое изощренное послание не достигнет адресата. Тем более в цифровую эпоху, когда Интернет и фотовидеокамеры стали неотъемлемы от жизнедеятельности человека, очевидно, что если не прокомментируют одни, то это без промедления сделают другие. Сотрудник при исполнении волочит за собой цепь служебного предписания, сильный грохот напоминает о том, что в цепи иерархий ему досталось место последнего звена. Звеньев много, и прежде чем эта цепь обовьется вокруг чьей-то шеи — она успевает наделать много шума. Когда его отголоски достигают общественного мнения, оно испытывает тревогу и начинает колебаться. Пропаганда истерично взывает к секторам понимания, наиболее подверженным влиянию телеканалов федерального значения. Статистика берет голос, и этим голосом говорит сегрегация. Общее место любого политического режима — это искусственно созданные фобии, предупреждающие человека от того, чтобы стать для власти помехой. Декоративное искусство всегда преследует только одну цель — обслужить заказчика. Принципиально другие цели стоят перед политическим искусством. Первоочередные из них просты — нарушать и разрушать нарратив власти. Когда нарратив нарушен — условность навязанных ограничений становится очевидной. Инструменты контроля и подавления оказываются бездейственны, действие, не являющееся предопределенной частью установленного регламента, показывает всю беспомощность управленческого механизма, который замирает в тупике, когда предписание обязывает его реагировать, но не предписывает, как именно это нужно делать. Обнажившиеся аппараты начинают щериться в поисках пригодной заплаты, прикрывающей собственную несостоятельность. Целый эпизод нарратива обесценивается, декорация сбита, однако каждая реакция рискует усугубить плачевную смехотворность. Должностная иерархия приходит в пагубное шевеление — начальство требует реагировать, однако исполнение приказания оборачивается против руководящего состава. Теперь искусство даже близко не подходит к тому, чтобы оформить режим — оно заставляет его работать на достижение собственных целей.

Если говорить о целях и задачах органов власти, то диапазон их действий значительно превосходит социально оправданную необходимость, которой они прикрыты для общественного мнения. На поверхности все выглядит как забота о безопасности населения и восстановление социальной справедливости. Ведь эта система настолько эффективно пресекает, определяет, распределяет и удерживает. Даже религия со всей своей сложной и веками отработанной системой дрессировки и убеждения вынуждена опираться на Уголовный кодекс как верную опору. Она ищет в нем помощи тогда, когда обещания неотвратимой кары в некоем призрачном будущем не имеют никакой силы. Однако кодекс самодостаточно воплощает силу, истину и власть в одном лице. Понимая себя в законченной на самой себе достаточности, он лишь номинально признает, а на деле скорее терпит другие сферы, влияющие на мышление, определяющее выбор тех или иных действий. Этот аппарат мыслит себя категориями абсолюта, и его цель определить рамками своего понимания всю сферу человеческого действия и бездействия, единственная область, которая ему не подвластна — психиатрическая патология. Для нее есть свод классификаций, распределяющих патологически несоответствующих индивидов по секторам усиленного контроля и медикаментозной корректировки. Но определение человека на стационарное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа также находится в компетенции суда и экспертного сообщества. Уголовный кодекс наделил себя функцией последней инстанции в области определения истинности и допустимости идей и понимания. Его апофеоз в том, что ограниченным своей бюрократической сущностью языком он берется описывать, разъяснять и нагромождать новые ограничения во всей многогранно непостоянной, бесконечно взаимозависимой и непрерывно видоизменяющейся реальности. Этот язык создавался как средство коммуникации для бумаг, постоянно курсирующих между различными по подведомственности канцеляриями и нотариальными конторами. Справочник для бесконечного разбора производственных, семейных и прочих повседневно-бытовых конфликтов разросся в своих возможностях руководства и подавления до состояния, о котором вряд ли могли мечтать первые бюрократы, писавшие «Правды» и «Судебники». Уголовный кодекс стал идеологическим аппаратом. Его враг — любая форма свободной мысли. Его маяк и ориентир — статистическая общность. Под нее он подминает, втаптывает и утрамбовывает всю множественность различных характеров и неоднородность тысяч различных ситуаций. Любое предварительно не согласованное событие всегда имеет свое начало — рапорт, и свой предел — отчет. Человеческое присутствие в этом процессе выражено интересами секретаря, дорвавшегося до кабинетной власти, позволяющей ему выносить определения на жизни других людей. Несложно догадаться, за какие детские обиды от одноклассников, соседей, членов семьи и просто встреченных людей теперь отыгрывается многорукий секретарь, мстительно орудуя печатями, штампами и определениями. Однажды испытав на себе всю непредсказуемость и неоднозначность опережающего его понимание движение событий, он сжался и закрылся от него в надежном кабинете. Там под непрерывным присмотром меняющегося в званиях, но всегда неизменного в своем присутствии начальника его мир сузился до размеров бумажного листа формата А4. Сузился и начал застывать, позволяя ригидному процессу все больше превращать его в костную массу, выражающую гомогенную и ничем не поколебимую государственную благонадежность. Бумажный лист. Заполненный по форме, в нужной последовательности заверенный всеми необходимыми подписями печатями, — это начало, основание и право на производство всех последующих определений, которыми бюрократ уверенно направляет источник своей детской травмы за сегрегирующую стену. Так он отдаляет от себя тревожащие воспоминания. Там они будут надежно изолированы вместе с другими видами патологической жизнедеятельности. Там эта форма реальности, возвращающаяся к нему с каждым новым делом, будет отгорожена километрами, заборами, собаками, охраной, халатами, медикаментами. Все эти меры должны подарить ему хоть каплю уверенности в том, что никакая часть ее, никакие отголоски не смогут напомнить ему, почему его жизнь проходит в заваленном бумагой кабинете под бдительным присмотром начальства.

Цели искусства. Можно сказать, что не все средства передают сообщение цели. Бессмысленно обсуждать искусство декоративное — своим свойством оно ничем не отличается от пропаганды. Пропаганда оформляет режим, скрывает его уродливые стороны, она встает плотной стеной между истиной и взглядом. Этим же занято и оформительское искусство, оно декорирует и придает эстетическое звучание всему, за что платит заказчик. Его цель обслужить и удовлетворить того заказчика, у которого больше денег. Конечно, в рамках этих задач и целей самым желанным заказчиком было есть и остается государство — ведь оно так богато. Оно собирает большие налоги. Декоратор сродни проститутке. Он также отказывается от всякой ответственности за свой выбор и с готовностью ложится под любого, кто готов хорошо заплатить. В этом смысле декоративное искусство — это проституция одновременно и этическая, и политическая. Однако чем может являться искусство, которое не озабочено проблемой проституирования? Искусство — это работа со смыслами и формой выражения этих смыслов. Смысл несет в себе предназначение. А это область непосредственного понимания. Можно понимать себя как слугу, обязанного терпеливо изнашивать свое тело для укрепления положения своего хозяина, а можно понимать, что никакой обязанности нет. Хозяин появляется лишь там, где ему позволяют быть. Жизнь как подчинение или жизнь как освобождение? На одной стороне всегда будет тот, кто принимает решение и берет на себя ответственность за этот выбор. На другой бесконечная череда предупреждающих, пресекающих, обвиняющих и препятствующих всеми доступными на этот момент средствами. Инструменты и рычаги управления здесь обычно понимаются как основа препятствия. Они действительно становятся препятствием во всех случаях, когда искусство не является политическим. Политическое искусство исходит из неизбежности присутствия всех этих бесконечно совершенствующихся инструментов для подавления и управления личностью и использует это понимание с целью оборота их действия против тех, кто эти инструменты и учредил. Государство просто не может желать, чтобы на его территории возникали и множились формы свободной мысли, так как каждая из этих форм содержит в себе непредсказуемость, а это для власти всегда несет потенциальную опасность. Забота о безопасности предписывает пресечь и предотвратить всякое несоответствие и по возможности полностью его нейтрализовать. Помимо этого государство желает, чтобы все формы мысли, которые воплощаются на его территории, доставляли ему немедленное и очевидное удовольствие. В этом нежелании обслуживать того, в чьих руках находится власть, политическое искусство обозначает свою освободительную функцию. Его цель — это опровержение нарратива власти. Голос власти: «Слушай, повторяй, подчиняйся!» Голос искусства: «Говори, опровергай, сопротивляйся!» Когда политическое искусство приходит в действие, условность и искусственность навязанных предписаний обнажают свою рабскую беспомощность. Искусственные нагромождения регламентированных слов и действий начинают бессмысленно чередоваться, пытаясь наугад выбить слабое звено, чтобы за ним рассыпалась вся последовательность. Однако регламент загоняет слова в тупик и становится их собственным приговором. Бюрократ сводит себя судорогой рапортов, уведомлений и постановлений. Общественное мнение сконфуженно прячет голову, ощетиниваясь гримасами собственного предубеждения. Оно колеблется в поисках монолитного понимания, которым кормила ее ежедневно-телевизионная пропаганда. Кто позаботится о безопасности?

Может, политическое искусство — это только прикрытие. Хитрая декорация, ловко оформляющая тот сегмент политической мысли, который зовет себя анархизмом. В чем тогда оно будет искать свое отличие от проституирования на матрасе государственной идеологии? Или оно убедительно будет душить себя в оправдательной риторике левоправостороннего диапазона отличий. В таком случае весь голос свободной мысли сведется к монотонному цитированию, принятому на общем голосовании и утвержденному большинством партийных голосов. К прочтению обязательно. «Слушаю, повторяю, оформляю», — отвечает партийный художник. Принимаясь за выполнение праволевостороннего заказа, он, пугливо оглядываясь по обеим сторонам, начинает метить его неопровержимыми признаками принадлежности. Правой или левой. Это не имеет значения. Все зависит от того, где в данный эпизод своей жизни оказался оформитель. Главная задача — это не совершить опасной ошибки, необходимо проявить всю осмотрительность и осторожность. Проявленная мысль должна выражать наибольшее корпоративное соответствие. Наша корпорация хорошая, а их плохая. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы никто вдруг не подумал, что он тот, а не этот. Левый или правый. Это не имеет значения. На деле значение имеет лишь то, что, какую бы партию, субкультуру или движение не оформляло искусство — оно ни на шаг, не приблизится к тому, чтобы стать политическим. Оно всегда будет выдавать свою трусливую оформительскую сущность, выползающую отовсюду корпоративными метками. Более нелепого парадокса, чем искусство, оформляющее анархистскую субкультуру, найти невозможно. Потому что искусство в принципе своем анархично. Его исторический и политический процесс — это и есть борьба за воплощение форм свободной мысли. Однако в тот момент, когда оно начинает что-либо оформлять — оно превращается в свою принципиальную противоположность. В проституирующую своей угодливостью декорацию.

Нарратив власти. Его ежедневно повествуют газетные заголовки и страницы телеэкранов. Слагая слова, изображения и звуки, власть плетет историю заботы о безопасности. Безопасность плетется из предрассудков, фобий и мнений. Чем плотнее ткань безопасности, тем послушнее население идет на работу, учебу или куда укажут. Например, на войну. Или на митинг в поддержку войны. Или в банк, чтобы получить ипотеку на наиболее выгодных условиях. Необходимо рожать детей, и места для проживания в квартире требуется все больше и больше. Нужно позаботиться об условиях совместного проживания. Государство заботится о вашей безопасности, а вы должны позаботиться о безопасности ваших детей. Вы должны обезопасить их хрупкий мозг от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию. Необходимо внимательно следить за теми, кто хочет эту информацию распространить. Нельзя допустить, чтобы в ткани заботы о безопасности присутствовали эпизодические изображения или описания жестокости и насилия с натуралистическим показом процесса лишения жизни или нанесения увечий. При условии, что не выражается сострадание к жертве и отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию. За исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. Так говорит закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Монополия на насилие — признак легитимного государства. Информационный контроль стал голосом заботы о детстве. Исключением здесь и является та единственная безопасность, о которой заботится власть. Население — это биологический материал для построения государственности. Стабильная государственность — надежная защита для власти. И общественного мнения, которое эту государственность выражает и поддерживает. Нарратив власти — это бесконечная вереница образов, рассказывающих, кто прав и кто виноват. Чего нужно бояться, а к чему стремиться. В кого верить и о чем говорить. О чем молчать. Нарратив — власти это и есть ее забота о своей безопасности. Только испуганный, послушный и полностью предсказуемый индивидуум может быть полноценно безопасным для власти. Он прочно вплетен в плотную ткань из повседневных страхов, забот и должностных обязательств. Он предсказуем в повторении и транслировании общественного мнения. И от этого мнения неотделимо его понимание. Но повседневность привычна, масса давно нечувствительна к ее плотности. Что сделать? Достаточно задумать действие и приступить к воплощению задуманного. Тогда настолько уже привычная и потому не всегда ощутимая плотность ткани превратится в вязкую трясину, из которой не всегда с легкостью удается выбраться. Все фобии вцепятся в тело сотней мнений с телеэкранов, предписания будут вырастать как грибы и отравлять тех, кто еще вчера говорил о своей решительности. Все инструменты и рычаги управления проявляются со всей отчетливостью, на которую они только способны. Инструменты продуцируют фобии. Воля вступает в конфликт со страхом. Страх заставляет бежать и прятаться тех, кто еще вчера говорил решительные слова. Трусость ищет оправдания. Сотни неотложных дел и взятых на себя должностных обязательств встают надежной защитой для трусости. Иногда этот инструмент заявляет себя в полную силу и, ничем не прикрываясь, манифестирует: «Я не боюсь сказать, что я боюсь! У меня есть право на страх, я слишком цивилизован, чтобы от него отказываться!» Да, действительно никто не сможет отнять у человека право обоссаться при мысли о том, что он может чем-то не угодить власти. На страже этих прав стоит государство. Сторожит права и заботится о своей безопасности. Достаточно задумать действие, чтобы инструменты проявились своею отчетливостью. Но этого недостаточно, чтобы понять их призрачность. Когда действие осуществлено, фобии рассеиваются, и человек видит их искусственность. Однако этим он нарушает права тех, кто хочет спокойно довольствоваться своим страхом. Нарратив обнаруживает свою ложь. Общественное мнение начинает колебаться. Власть вступает в реакцию — необходимо вернуть однородную плотность. Предупредительные меры не помогли — в дело идут исправительные. Исправить — это вернуть в состояние нормы, восстановить социальную справедливость. Значит, в дело должна войти сегрегация, она надежно обезопасит норму от патологии. Патология преступная или психиатрическая? С этим еще предстоит разобраться, главное, чтобы был рапорт. Он будет началом и процессуальным ответом на все вопросы о причинах возбуждения дела. Инструменты власти работают на основании того, что их действия — это всегда нейтрализация. Этим заблуждением и пользуется политическое искусство. Возбуждение административных и уголовных дел — это не нейтрализация, а начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства. Сущность конфликта политического искусства и нарратива власти в том, что политическое искусство при всем разнообразии своих методик и форм всегда остается освободительной практикой. Наряду с животным инстинктом страха у человека присутствует стремление к освобождению от условий, которые делают его жизнь неотличимой от существования скотины. Пусть даже очень хорошо откормленной скотины. Политическое искусство раздирает декорацию, и действительность загона раскрывает всю жестокость в своей предопределенности. Но задача власти — это непрерывная реставрация декоративной надстройки. В непрерывной реставрационной работе государство исполняет служебный долг — противодействует, пресекает и исправляет. Оно заботливо охраняет общество от демонстрации сцен жестокости и насилия.

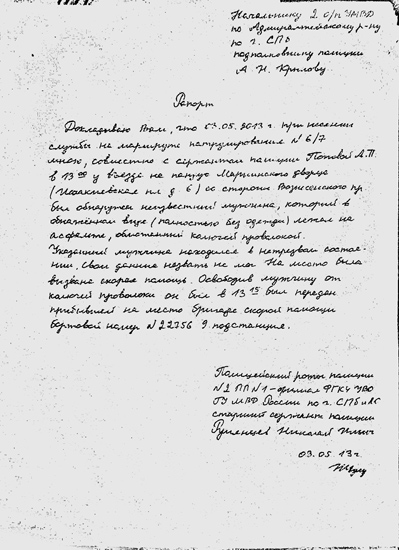

Каждый охотник желает знать, где живет фазан. Каждый сотрудник органов внутренних дел обязан доложить о происшествии в рапорте. Это основание пирамиды из протоколов, допросов, ходатайств, доносов, жалоб, постановлений, определений и экспертиз. Рапорт — это та черепаха, на прочном панцире которой покоится весь тяжеловесный свод идеологического аппарата. Уголовный кодекс ежедневно требует своего подтверждения, раз за разом его необходимо утверждать как единую для всех и необратимую в своих вердиктах идеологию. Иначе она растворится как гематома, которую перестали бить. Процесс состоит из набора регламентированных действий, каждое из них ежедневно воспроизводится в отделах, кабинетах, залах и канцеляриях. Ригидность удерживается за счет однообразных повторений. Вся неоднородность и неоднозначность события во всех его ситуативных проявлениях должна быть сведена к отрицанию многообразия как такового. Оно больше не таит в себе загадок, оно раскрыто пониманию через несколько брошюр по измерению степени вины и соразмерности наказания. Монолит общности не приемлет разнообразия единичных ситуаций. Ежеквартальная статистика требует пищи. Ее слуги — опера, полицейские, следователи, прокуроры и судьи ежедневно несут свежий корм. Они монотонно повторяют свой ритуал, не различимые в своем религиозном усердии с первобытным аборигеном, исступленно задабривающим свой тотем. Они одинаковы в своем служении идолу. Он выражает их страх перед непониманием стихии и природы. Различие их идолов в том, что один изначально вытесан из камня, а другой не из чего не вытесан, а потому постоянно требует поддержания искусственной окаменелости. Эта глыба должна быть не просто сыта, она должна быть раскормлена до столь тревожного состояния, чтобы ее масса нависала над каждым, кто позволит себе усомниться в ее неизбежном присутствии. Но идол никогда не сможет насытиться, потому как он изначально мертв — он живет в сознании своих слуг, замещая собой детский страх перед непрерывным потоком событий и непостоянством новых ситуаций. В стремлении стать куском, который встанет костью в горле ненасытного аппарата, художник не позволяет себе относиться к возбуждению административных или уголовных дел как к проблеме. Он понимает это как начало процесса по утверждению границ и форм политического искусства. Это отношение становится необходимым элементом сопротивления, так как оно опровергает навязанный страх перед тем, что слуги вырвут индивидуума из движения массы и сделают его объектом для исполнения бюрократического ритуала. Весь вопрос в том, кто кого поймал. Выпущенный на охоту за головами, каннибал остается в уверенности, что он добывает корм своим богам лишь до того времени, пока не обнаружит себя в свете прожекторов на арене цирка. Однако там руководствуясь столь привычным для себя ритмом ритуального танца, он производит впечатление дрессированного животного, наряженного в экзотический костюм и послушно исполняющего отведенную программой роль. Теперь его усердие не продуцирует смерть — оно вызывает шквал зрительских оваций.

Тело государства. Глава государства, система органов власти, функции законодательных органов, избирательные органы, федеральные органы исполнительной власти, органы управления, правоохранительные органы, органы прокуратуры, судебные органы, сотрудники органов внутренних дел. Система, ветви и множество ее органов, каждый из которых представляет систему организаций, учреждений, подразделений, отделов и актов. Анатомическое название — еще не признак. Очередная декорация. Еще один фальшивый способ вдохнуть жизнь в структуру, назначение которой умерщвлять само желание жизни. Этот органический конструкт пульсирует в голове каждого, кто оказывается на подконтрольной ему территории. Секретариат. Бюрократический онанизм на порождение фантазма об абсолюте секретарской власти. Что противопоставить аппарату, функционирующему на основании собственного и почти всегда чужеродного для человеческого сознания алгоритма? Будучи анатомичным в своем наименовании, он сумел подчинить человеческую физиологию сухому регламенту бюрократического воспроизводства. Человеческий субъект стал объектом перераспределения прокурорских определений и судебных постановлений. На выходе итог — объект обвинения. Необходимо противостоять ежедневной объективации. Это сопротивление нужно довести до уровня дыхательного рефлекса. Как дыхание отделяет живое тело от окоченелого трупа, так и отстаивание статуса субъекта отделяет жизнь от мертвенно объектного покоя. Это поле сопротивления оставляет за рамкой количественный вопрос. Вопрос количества отделяет политическое искусство как перманентную форму отстаивания себя, от той степени его интенсивности, которая называется народным восстанием. А как же беспорядки? Как можно называть искусством то, от чего погибают люди? Так же как называют искусством пирамиды Хеопса. Но это возможно только в том случае, если монополия на присвоение имени искусства не принадлежит только тем событиям, которые инициированы аппаратами власти. Можно только догадываться, сколько рабов погибло при постройке египетских пирамид. И целью постройки было создание гробницы — объекта ритуального назначения, а никак не произведения, всецело определяющего себя функцией стерильной эстетики. Стоило бы задать вопрос по-другому: почему действия направленные на оформление власти, охотнее признаются искусством, чем действия направленные на освобождения от этой власти? Если при постройке архитектурного сооружения гибнет строитель, а само сооружение стало событием в мире архитектуры — станет ли эта гибель основанием для лишения этого здания статуса произведения архитектурного искусства? Люди погибают не из-за участия в практиках коллективного освобождения. Они гибнут вследствие применения боевого оружия. Это оружие применяет власть, отстаивая свое право монополии на насилие. Государство утверждает себя ежедневным повторением признаков государственности. Однако ответственность за утверждение собственного признака, аппараты власти перекладывают на тех, кто более остальных не согласен принимать эти признаки как данность. Вопрос о том, на кого возложить ответственность, играет сегодня ключевую роль — ведь никто не хочет быть заподозренным в тоталитаризме. Китайская Народная Республика и Северная Корея — для демократических государств это достаточно красноречивые примеры диктатур, бесстыдно открытых общественному вниманию. Однажды прикрыв анатомическими наименованиями механику бюрократического процесса, режим недиктатуры примеряет маску ханжеского честолюбия. И она приходится впору. Ханжа ищет чужой вины и существует только за счет обвинения другого в своем собственном пороке. Так и нетоталитарное государство существует за счет обвинения несогласных в том насилии, которым оно само же с ними и расправляется. В этом случае люди, поднимающиеся против принуждения и насилия, не являются виноватыми в том, что кого-то из них государство убивает, чтобы посредством этого запугать остальных. Зачастую в борьбе за свое освобождение коллективному или индивидуальному субъекту удается преобразовать пространство своего действия, наделив его новыми смыслами — это дает основания называть те или иные формы проявления этих смыслов политическим искусством. Репрессивные признаки государственности — это то, с чем политическое искусство вынуждено взаимодействовать в процессе своего осуществления. Они являются частью борьбы ровно потому, что власть наделила себя функцией их производства. Опровержение навязанного понимания этих признаков, как будто необходимых для общественной организации, — вот цель, которую ставит перед собой политическое искусство. Но одного производства всегда оказывается недостаточно, потому как в этом случае искусство герметизируется. Оно становится замкнутым на самом себе и не воспроизводит ничего, кроме собственных повторений. Политическое искусство всегда стоит перед необходимостью действовать, но помимо этого оно должно быть внимательным к тому, чтобы видеть в политическом действии потенциал искусства. Только посредством этого оно может работать с расширением границ и увеличением многообразия форм своего дискурса. В том случае, если действие осуществлено с политическим намерением, но в нем содержится потенциал искусства, оно требует быть увиденным и переведенным в поле работы со значениями и смыслами. Оттуда оно может осуществиться как форма политического искусства и через это стать событием, воздействующим на области понимания. Изменение понимания реальности способно изменять саму ее ткань, так как сама реальность непрерывно ткется и конструируется в своем историческом переопределении. Когда политическое искусство уже осуществилось как событие, то процесс по утверждению его границ и форм начинается в тот момент, когда ослепший в необходимости реакции репрессивный аппарат власти вцепляется в его прецедент. Цель аппарата — это нейтрализация. Бюрократ стремится определить преступлением любое явление, которое расходится с привычным для него регламентом. Верные бюрократическому долгу сотрудники органов внутренних дел полагают, что, называя прецедент политического искусства преступлением, они добьются значительного влияния на общественное мнение. Под прикрытием функции пресечения они пытаются наделить себя функцией именования. Ненасытный в своем желании тотального контроля, бюрократ лезет в область работы с означающим и означаемым. Однако в силу своего ограниченного регламентом мышления он с трудом представляет, что это может означать для него. Если художник не позволит трусости руководить своими мыслями и действиями, то сведенный судорогой своего непонимания бюрократ попросту сломает себе хребет в тщетной попытке выпутаться из паутины, в которую он так простодушно сумел угодить. Производительное значение имеет только паутина и ее расположение в пространстве. Показателем удачного положения становится обилие пойманных мух. Ведомое запахом разложения государственной органики, жужжащее членистоногое запутывается в структурном рисунке метафор и смыслов. Оно их не воспринимает и, повинуясь инстинкту движения, с каждым взмахом крыльев прилипает все больше. Единственное, что может сделать запутавшийся в ситуации бюрократ — это прекратить всякое движение и покорно ждать, пока его кто-нибудь освободит. Но для того чтобы делать искусство, которое само сможет стать практикой освобождения, нужно, прежде всего, освободить свои руки. Освобождая руки и позволяя власти самой вести процесс по разоблачению себя, художник предоставляет системе возможность проявиться в истинной гримасе, обычно скрываемой за декорацией повседневной привычности. Есть много способов связать человеку руки. О каком освобождении может говорить тот, кто скован экономикой ежедневного обязательства. Дом — учеба — дом — работа — дом. Эта схема контроля банальностью. Трюизм, доведенный до неопровержимости своего повсеместного присутствия. Мать нянчится, студент учится, строитель строит, военный воюет, персонал обслуживает, музыкант играет, актер исполняет, художник лепит, мастерит, рисует — бюрократ торжествует. И вместе с ним торжествует регламент — ведь каждый надежно упакован в своем диапазоне допустимых колебаний. Бюрократические аппараты давно освободили себя от работы по управлению населением, они только контролируют процесс, в котором биологические массы сами принуждают себя исполнять волю власти. Нагрузив себя обязательством повиновения, люди сами освободили власть от возложенных на нее обязательств. Принуждение — руками принуждающихся. Это и есть властная экономика ежедневного обязательства. Политическое искусство отвечает власти экономикой свободных рук. Пусть власть исполняет работу искусства своими собственными руками. По крайней мере тогда в ее аппаратах можно разглядеть хоть какой-нибудь смысл.

Экономика — это соотношение эффективности действия и затрат на его осуществление. В тот момент, когда нарратив не встречает повторения и подчинения, он обнаруживает себя в беспомощном вакууме собственной эфемерности. Происходит встреча с фигурой умолчания. В этот момент декорация смещается. При внешней стабильности баланс конструкции столь шаток, что любой сдвиг в сторону от регламентированной механики способен пошатнуть тотем повседневности. Сохранение стабильности — гарант защиты государственного строя. Декорация нуждается в непрерывной реставрации. Должностные обязательства принуждают приступить к делопроизводству. «Я получил указания и обязан их исполнять», так оправдывает себя функция. «Моя позиция не имеет значения, я выполняю приказ», — обезличенный элемент принуждает суставы к движению согласно полученным инструкциям. С этого момента каждое его двигательное усилие манифестирует триумф бюрократической машины. Страх бюрократа принуждает его к расщеплению. В обмен на право принимать участие в сегрегации неудобных он расплачивается сегрегацией самого себя. Простой вопрос о позиции приводит функцию в тупик. «Моя позиция как кого?» — это вопрос исполнителя указания. Этим он констатирует у себя признак того, что психиатрия называет шизофренией. Его ум расколот. Бюрократ попадает в собственный капкан психического отклонения. Он больше не может иметь позицию и в согласии с ней принимать решения и совершать действия. Его внутреннее убеждение — это хозяйский приказ. Наличие должностной иерархии убеждает его исполнять. Он слушается, он повторяет и подчиняется, но он разделен. Его обезличенная исполнительность скрывает внутреннее противоречие между тем, что он делает, и тем, для чего это делать нужно. Несмотря на все меры по исключению не соответствующих установленному стандарту позиций, противоречие дает о себе знать, разрывая обязательство с действительностью. Этот разрыв и является тем единственным, что заставляет бюрократическую функцию давать сбои и самой нарушать упорядоченный регламент производства статистики. Безусловно, умерщвление мыслительного процесса придает функциональному элементу ту степень обезличенности, которая обеспечивает необходимое соответствие занимаемой должности. Однако вместе с этим соответствием у обезличенной функции появляется неотъемлемый спутник. Разрыв движется на одной параллели со всеми процессами, нарушает слаженный ход секретарских аппаратов и органов. И вместе с этим разрыв становится единственной защитой, обеспечивающей психологический комфорт для того, кто снимает с себя ответственность за исполняемое действие. Теперь бюрократ может позволить себе сочетать исполнительность с самыми глубокими побуждениями к сентиментальности. Душить с чувством глубокой любезности. Безусловно, руки и любезность надежно отделены друг от друга. То, что я делаю — это не я, — оправдание диагностирует распад процессов мышления. Бюрократический аппарат вынужден довольствоваться только опорно-двигательным аппаратом человеческой функции и расколотыми фрагментами ее расщепленного рассудка. Разрыв — это тот остаток человеческого, с которым механика делопроизводства вынуждена смириться, так как его ликвидация лишит функцию защиты от контакта с действительностью, что приведет ее органические ткани к быстрому разрушению. Неустранимый дефект, который напоминает о том, что система была порождением человека. Это ее плата за то, что она вынуждена использовать его как биологический материал для своего непрерывного воспроизводства. Разрыв — это та тонкая грань, которая отделяет бюрократический аппарат от превращения в непогрешимый механизм, обладающий эффектом тотального контроля и принуждения. И это то, что оставляет возможность для сопротивления ее процессам по нейтрализации политического искусства. Несмотря на численность аппарата, его финансовые, технические, правовые и карательные возможности, разрыв дают возможность работать с утверждением границ и форм политического искусства, находясь в преимущественном положении субъекта по отношению к бюрократу. Он, находясь при исполнении служебных обязанностей, за рамки объектной роли уже не выйдет. Разрыв дает бюрократу возможность выхода из состояния функции, но вместе с функцией он оставляет и должность. В чем преимущество безвластного субъекта перед объектом, наделенным властными полномочиями? Прежде всего в том, что эта власть ограничивает объект, который ею наделен. Его власть ограничена, и он сам ограничен вышестоящей властью. Он действует согласно предписаниям, которые сводят его власть к исполнению. Условием сохранения такой власти становится исполнительность. В действительности такой представитель власти нагружен вдвойне — он изначально определен ролью слуги и одновременно с этим подавлен теми регламентами и предписаниями, за соблюдением которых он обязан следить. Заключенный и надсмотрщик в одном лице. «Дядя Степа — милиционер» в веселой поэме для детей Сергея Михалкова. Книжка по заказу. Он — это репрезентация того, что власть хочет видеть во всех и каждом. Это утопия, на реализацию которой она направляет все силы своего просвещения. И это то, на что политическое искусство направляет все силы своего сопротивления. Оставляя за собой возможности выбора, освобождая свои руки от обязательства повседневности, субъект освобождает то единственное, что ему принадлежит в действительности — свое время. Он возвращает себе то, что было изъято каждый раз, когда его уступчивость позволяла ему задействовать себя в качестве исполнителя. Не так и сложно прийти к выводу о том, что вопрос обладания временем становится вопросом субъект объектного отношения. Не важно, восьми или двенадцатичасовой у тебя рабочий день. Важно то, что в сутках их только двадцать четыре. И каждый день своего требует — сон. Простая калькуляция позволяет сосчитать, кому оно действительно принадлежит. Может ли бесконечная вереница товаров, сопутствующих комфортабельному износу, компенсировать хотя бы шаг на пути к смерти? Знание, доступное всем, но далеко не все принимают решение борьбы за собственную жизнь. Соглашаясь с собой как ежедневным объектом удовлетворения чьего-то интереса, человек соглашается с положением комфортного трупа. Остается вопрос, чей комфорт обеспечивается этим положением? Очевидно, что комфорт того, кто это время себе присвоил, потому как сложно назвать комфортным процесс разложения на пути к больничным коридорам и могильной дыре. Безболезненность — это то, что расходуемый объект получает в обмен на свою покорность. Комфортабельность — это великий миф, который подменяет собой безболезненность. Компенсация за отнятое время — это инъекция анестезии, позволяющая не чувствовать собственного распада. Но действие анестезии не способно излечить от необратимого процесса и источника боли. Она всюду следует за объектом принуждения и вгрызается в него, когда действие одной инъекции уже подходит к концу, а следующая еще не получена. Встреча с болезненным кошмаром становится тем мощным стимулом, который принуждает исполнителя желать, чтобы его объективация длилась непрерывно. Дрессировка анестезией и страхом боли от ее прекращения затмевают инъекционными схемами даже воспоминания о том, что время может быть своим. Освобождение времени не означает полное прекращение деятельности, его свободу определяет лишь то, кто является его хозяином. Деньги — это не хозяин, но им одинаково может быть и заказчик, и товар. «Ты подумал, чем ты будешь кормить детей!?» И вот с довольным урчанием детский желудок переваривает остатки жизни бывшего субъекта и превращает его в раба пищеварительной системы. А вместе с ней и в раба того, кто согласится компенсировать расход. Однако если временной расход соответствует намерению освободиться от того, кто контролирует и управляет, если часы измеряются борьбой за воплощение свободной мысли — то субъект возвращает себя, а хозяином времени становится его стремление к свободе. Но при таком стремлении рано или поздно происходит встреча с сентиментальным бюрократом. Он разорван и с трудом понимает, для чего он должен что-то делать, но все так же подчинен своей исполнительности. Больше всего он обеспокоен, почему это делается его же руками, но руки продолжают движение, и наивный бюрократ полагает, что его обеспокоенность снимает с него хоть какую-то долю ответственности. И вот с одной стороны, оказывается прикрытый обезличенностью, четко определяемый властными полномочиями, но от этого не менее расщепленный бюрократ. А с другой — безвластный субъект, владеющий своим временем и свободными для действия руками. Ответственность бюрократа определяется своевременным отчетом на столе начальника, субъект отвечает только за сохранение события, которое аппарат хочет нейтрализовать. Борьба за сохранение, это борьба за именование. У аппарата много имен, которыми он хочет нарушить аутентичность высказывания. Например «патология» или «преступление». Именование — это не только влияние на общественное мнение, это работа с набором кодов, то есть непосредственно с культурой. Пытаясь распоряжаться именованиями, расщепленный бюрократ пытается управлять эмоциями и пониманием, попросту он хочет подчинить культуру своему способу мышления. Его мышление — это функция и раскол. Кто даст согласие быть частью этой культуры? Борьба против нейтрализации высказывания становится борьбой против обезличивания и расщепления культуры. Даже получив «особое распоряжение», сентиментальный бюрократ ничего не может сделать со знаком или символом, пока субъект действия ему этого не позволит. Никакой приговор не имеет значения, пока признание вины не приговорит все, что было до этого сделано. Входя в процесс по утверждению границ и форм политического искусства, художник имеет неоспоримое преимущество субъекта, понимающего цель, задачи и смысловую подвижность ситуации. И если его трусость не открывает дорогу бюрократическим уловкам — его положение беспроигрышно. Потому как цель политического искусства — это разрушение декораций власти, и если государство попытается подавить высказывание репрессией, то оно неизбежно вынуждается к демонстрации того, чем оно является в действительности, а именно бюрократической машиной, расправляющейся с каждым, кто посмел выйти за рамку повседневного функционирования. В этом случае сама функция сегрегации и устрашения перестает быть карательной — она начинает разрушать лживую декорацию «всеобщего благополучия». Результат говорит о том, что власть разрушает декорацию и борется с собой своими собственными руками — этим она работает на достижение целей и выполнение задач новой экономики политического искусства. Если же страх повреждения декорации подавляет наработанный алгоритм реакции, и аппараты боятся обнажить избыточность карательных мер, то борьба за воплощение форм свободной мысли оказывается выигранной. Регламент предъявляет себя в своей недействительности. Теперь это дрессированная власть. Выигранное время заставляет ее стать декорацией собственной эфемерности. Больше она не разлагает общество фантомом повседневного обязательства. Границы искусства открываются многообразием значений и форм. Тотальный контроль предстает набором навязанных фобий, а свободные руки демонстрируют, что никакая власть не может принуждать без рук самих принуждающихся.

Понравился материал? Помоги сайту!

Журналистика: ревизия

Журналистика: ревизия