В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426752 © Алексей Мокроусов

© Алексей Мокроусов24 августа в австрийской земле Форарльберг концертом Jerusalem Quartet и Елизаветы Леонской откроется очередной цикл «Шубертиады» — одного из самых необычных фестивалей в мире. 44-я по счету «Шубертиада» проводится, как и все последние годы, по двум адресам — в Хоэнэмсе и в Шварценберге. Фестиваль начинается весной и идет до октября, в этом году он состоит из семи концертных серий. Обычно играется по два-три концерта в день, всего около 80 представлений за сезон. Здесь выступают звезды мирового класса, что, впрочем, не сказывается на гуманности цен. В истории «Шубертиады» — вечера Святослава Рихтера и Квартета Альбана Берга, Дмитрия Хворостовского и Йонаса Кауфмана, Альфреда Бренделя и Джесси Норман, оркестров под управлением таких дирижеров, как Николаус Арнонкур и Джованни Антонини. Звучат не только Шуберт и современники, но и авторы других эпох. Среди исполнителей этого года — Игорь Левит и Диана Дамрау, Готье Капюсон и Артемис-квартет, Андраш Шифф и Эмерсон-квартет.

Мало где еще проявляют столько заботы о публике, как на «Шубертиаде». Где еще перед началом концерта сдашь собаку на попечение фестивального бюро, а после получишь ее на выходе из зала? И какой еще фестиваль в мире открыл сразу пять музеев, связанных с музыкой, — не всегда больших, но всегда интересных?

Герд Нахбауэр руководит фестивалем с момента его создания в 1976 году. По образованию он — философ.

— В первые годы работы фестиваля вы получали субсидии от региональных властей, а потом отказались. Почему?

— Это долгая история. В первые 20 лет существования фестиваля происходили сильные изменения в его жизни. Мы начинали в Хоэнэмсе, где были относительно маленькие залы, затем появились другие площадки, но масштабы были все еще скромные. В конце 80-х — начале 90-х возникли проблемы с залом; выступали в Фельдкирхе, затем появился Шварценберг, мы сами построили новый зал и в итоге решили работать без финансовой поддержки. Хотя, если решим играть в концертном исполнении какую-нибудь оперу Шуберта, она потребуется.

— А спонсоры?

— Нет, все финансируется в основном за счет билетов. Небольшую сумму дает продажа программок, есть поддержка общества друзей фестиваля, но это тоже немного.

— Кто состоит в обществе — немцы?

— Там со всего света; прежде всего, те, кто хочет покупать билеты первыми. В принципе, это зеркало фестивальной публики: немцы на первом месте, это половина членов, затем Австрия и Швейцария, потом Англия и дальше весь остальной мир.

— У истоков фестиваля стоял баритон Герман Прей?

— Да, он искал место, где бы не было постоянной концертной жизни, чтобы устраивать шубертовские вечера. Я как раз организовал агентство, чтобы привозить сюда знаменитостей, и спросил, будет ли это место ему интересно.

— Почему расстались?

— Прей хотел исполнять Шуберта хронологически, но там далеко не всегда можно понять дату создания: иногда известен месяц, иногда год, а порой вообще нет никакой датировки. Но пространства, которые у нас тогда были, не позволяли исполнять оперы и мессы. Он покинул пост художественного руководителя и выступал здесь лишь с сольными концертами. Он получил предложение от венского Музикферайна создать там подобную серию концертов; у них нет проблем со знаменитостями, но в итоге и там хронологический принцип не смогли соблюсти.

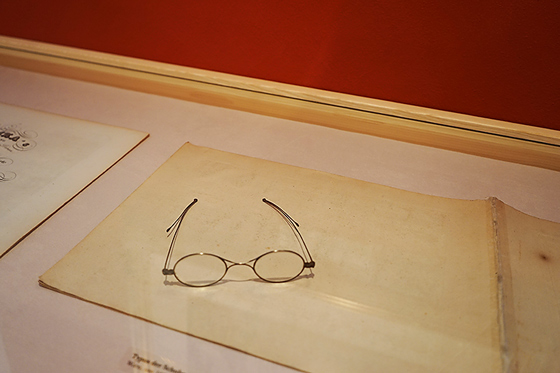

Очки Шуберта© Алексей Мокроусов

Очки Шуберта© Алексей Мокроусов— Говорят, кто-то из родственников английской королевы написал в начале 80-х книгу, где утверждал, что ваш фестиваль популярен среди аристократов…

— Много чего писали — например, что мы входим в пятерку лучших фестивалей мира. Но это же все так спорно — все эти ранжирования. Фестивали невозможно сравнивать. На англичан, скорее, повлияла статья в Times популярного журналиста Бернарда Левина после третьей «Шубертиады» в 1978 году. То же и с другими публикациями — в Los Angeles Times, в газетах Нью-Йорка или Австралии: отовсюду после статей приезжали слушатели. Удивительно, что для американских гостей роковым стал Чернобыль: им вся Европа показалась тогда загрязненной. Отказы были массовыми, с той поры число американцев никогда не достигало прежнего уровня.

— Раз фестиваль финансируется публикой — как осуществляется фидбек, как вы узнаете о желаниях своих слушателей? Что-то советует общество друзей?

— Никак не узнаем, нет никакого фидбека. Эхом является продажа билетов. Но если смотреть только на продажи, то в программу не попадут какие-то исполнители, прежде всего, молодые. Выбор участников — сложная вещь. Многие с хорошим художественным уровнем, достойным нашего репертуара, так и не дожидаются международной славы — просто потому, что не предназначены для сцены, у них нет, быть может, воздействующего на публику излучения. А есть те, что стартуют как ракеты и становятся знаменитыми прежде, чем выступят у нас.

— Как Трифонов?

— Мы вели с ним переговоры, там были затруднения с точки зрения программы. Многие проблемы обычно связаны с гонораром и политикой агентств.

— А почему ни разу не выступал Григорий Соколов?

— У него особые требования к роялю, он хочет новый. У нас замечательный инструмент, нравящийся самым взыскательным исполнителям, но его не устраивает год выпуска.

— Он вам сам об этом говорил?

— Его менеджер.

Платье Шварцкопф© Алексей Мокроусов

Платье Шварцкопф© Алексей Мокроусов— Шуберт сразу не был единственным композитором?

— Только Шуберт был лишь в первые семь лет жизни фестиваля, но так не могло продолжаться вечно. Сложно было ожидать от постоянных участников, что они станут каждый год готовить новую шубертовскую программу. Смешанные программы необходимы, но нужна и мера. Когда они слишком смешанные, мы напоминаем исполнителям, что это все-таки «Шубертиада». С другой стороны, если Лучано Берио пишет на темы Шуберта — почему нет?

— То есть современные композиторы не под запретом.

— Никто не под запретом. В этом году у нас была мировая премьера — Кит Армстронг написал песни. Это была его спонтанная идея, а не наш заказ.

— Арнонкур впервые в своей жизни именно у вас продирижировал «Фиделио» — тоже его идея?

— Его. Хотя изначально планировалась другая программа, и вдруг в разговоре возникла идея с концертным исполнением Бетховена; она его восхитила. До этого он дирижировал у нас Второй симфонией в 1984-м, годом раньше — Третьей и Пятой. У нас представители аутентизма впервые подступились к Бетховену.

— Пять собственных музеев в Хоэнэмсе — довольно много для фестиваля, не пользующегося государственной поддержкой.

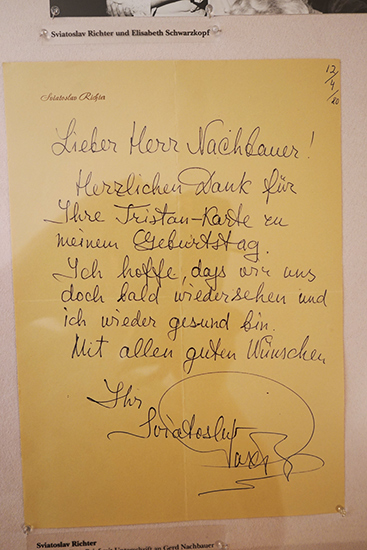

— Мы открывали их постепенно. Сперва открылись музеи Шуберта и Элизабет Шварцкопф («Шубертиада» получила личный архив певицы), затем музей ее мужа, знаменитого продюсера Вальтера Легге. Потом в здании напротив — музей фильма «Дом трех девушек», где собран весь китч, связанный с именем Шуберта. Сейчас его экспозиция частично представлена в залах основного шубертовского музея, частично же отправлена в запасники. И, наконец, последним открылся музей «Шубертиады», куда попало множество материалов, связанных с рецепцией Шуберта.

— А музей Стефана Цвейга?

— Фактически это комната в музее Легге — потому что это был дом деда Цвейга. Кроме того, писатель, вероятно, был знаком с Легге в годы лондонского изгнания — Легге был тогда одним из руководителей Ковент-Гардена, занимался всем, чем не мог заниматься Томас Бичем: в частности, сам ставил спектакли, управлял ангажементами великих дирижеров — таких, как Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, Эрих Кляйбер. В витрине есть программка «Дон Жуана», которого Цвейг слушал и которым дирижировал Вальтер.

© Алексей Мокроусов

© Алексей Мокроусов— Какое будущее у музеев? Выставки? Ведь публика фестиваля обновляется медленно.

— Это интересно и тем, кто здесь живет, и приезжающим исполнителям — посмотреть, каким был раньше репертуар, как развивалось понимание шубертовских произведений. Ведь когда-то практически не играли его фортепианных сочинений — разве что малые формы, фрагменты из фантазий. Сонаты стали исполнять лишь в 1950-е годы. У нас есть залы, посвященные великим интерпретаторам Шуберта; любопытно, что в последней трети XIX века они же были и важнейшими исполнителями Вагнера. Это труднопредставимо сегодня, хотя понятно, что они находили там что-то важное и общее. Записей, к сожалению, нет, остается работать с перечнем репертуара и со свидетельствами эпохи — критикой и тому подобным. Впрочем, у Лотты Леман есть записи, причем даже раннего периода ее карьеры — 20-х годов, но все, что было записано на раннем этапе звукозаписи, слушать, конечно, надо с осторожностью, понимая всю относительную степень репрезентативности этих записей.

— Вы собираетесь развивать интернет-жизнь музеев? Правда, это привлечет внимание специалистов к вашим архивным сокровищам, и они будут являться с просьбой показать им все живьем.

— Музеи интересны публике. Например, выставку, посвященную Шварцкопф и политике, продлевали, эта тема порождает множество комментариев; многие негативно относятся к тому, что она была членом [Национал-социалистической] партии, но без этого она не получала бы оперных контрактов. Даже историки и именитые журналисты, когда касаются сложных сюжетов в ее судьбе, переписывают обычно друг друга, а главным источником немногочисленных цитат был берлинский Бундесархив, где хранится архив Deutsche Oper. Хотя проблему невозможно исследовать без изучения семейной переписки, а она вся у нас — и все равно к недавнему столетнему юбилею многие глупости были повторены. Одним из доказательств ее вины служит, в частности, список предпочитаемых ролей, который она послала интенданту: он хранится в берлинском архиве и якобы доказывает ее ангажированность — такое якобы было возможно только потому, что ее поддерживала партия. Но у нас-то хранится письмо интенданта к Шварцкопф, где тот сам просит прислать ему такой список! И потом, если у вас есть хоть малейшее представление об оперном мире, вы знаете, что каждый певец посылает интендантам список партий, которые он хотел бы исполнить; это не связано с политикой.

— Значит, надо опубликовать это письмо.

— Конечно! Мы уже многое готовим для интернет-публикаций. Но у нас столько всего! 42 коробки одних лишь бесконечных писем, которые Шварцкопф и ее дочь писали отцу — тот еще в Первую мировую занимался погребением павших солдат, гробами и прочим. Там описана любая мелочь, происходившая дома: как мать боится, чтобы маленькая Элизабет не простыла, как трудно с отоплением, как они вечерами сидят на диване, укутавшись в одно пальто…

От старой женщины ждали извинений, но за что ей было извиняться? Мне понятна ее тогдашняя [резкая] реакция. Невыносимые обстоятельства, в которых она начинала певческую карьеру, не требуют извинений.

© Алексей Мокроусов

© Алексей Мокроусов— Политические обвинения коснулись многих, начиная с Караяна и Бёма.

— Да, это постоянная история. Сейчас вышла новая биография Караяна, где приводятся архивные документы… Но тот же Бём никогда не был членом партии; однажды он продирижировал песней «Хорст Вессель», раз записался на радио по поводу аншлюса Австрии. Но таковы были условия, в которых оказались все, кто остался, а не уехал. Бём тоже думал эмигрировать, но не решился — он не знал языков и боялся этого. А если остаешься — надо пытаться выжить, а должность оперного дирижера и одновременно директора театра не из легких: множество сотрудников, мастерские, государственное финансирование (ведь частное невозможно), поддержка министра или канцлера — тут столько проблем с лавированием, даже если ты уже добился признания, как Бём. Но в чем его обвиняют? Что он не любил симфонии Малера, только его песни? Но Арнонкур тоже не особенно жаловал симфонии Малера и тоже предпочитал его песни!

Караян же моложе, у него была совершенно другая ситуация в начале карьеры. Его практически выдавили из театра в Ульме — интендант сказал: вы слишком хороши для нас. Театр в Ахене выглядел единственным шансом; тогда-то и прозвучала его известная фраза: «Ради этого места я готов кого-нибудь убить». Потом приглашение в Берлин — явно в пику Фуртвенглеру.

Мы многое упрощаем со временем. Таким дирижерам, как Бём, Фуртвенглер, Кнаппертсбуш, ставят в вину, что они заняли место нежелательных по тем или иным причинам коллег. Но Бруно Вальтер, которого заменил Бём (при том что Вальтер немало способствовал его карьере), был с ним уже после войны в переписке в высшей степени дружеской, волновался за его здоровье. Или фраза вынужденного уехать Шёнберга, сказанная им Фуртвенглеру: «Вы должны остаться». И Фуртвенглер, который был уже всемирно знаменит и мог бы сделать карьеру в Америке, остался. Ведь оркестранты и певцы, сотрудники театров почувствовали бы себя брошенными, если бы все уехали.

— Как вы считаете, у музыки есть мораль? Если над одним и тем же сочинением одинаково плачут и коммунисты, и фашисты — есть ли в нем содержание?

— Вопрос, может ли музыка быть политической, постоянно обсуждают. В 50-е — 60-е годы многие нацисты благополучно жили в подполье, затем их начали выводить на чистую воду, появилось деление на крупных и мелких преступников, еще более мелких и просто пособников. В итоге в Америке нацистским композитором признали Брукнера — появился снимок, где Гитлер позирует у его бюста. Но что у Брукнера общего с нацизмом? Ноль целых ноль десятых! Он жил в эпоху, когда нацизма не было. Как и Вагнер, чья главная вина — он был любимым композитором Гитлера. Но пресловутый антисемитизм Вагнера — лишь от неверного его прочтения, его единственная фраза, интерпретируемая как антисемитская, сегодня присутствует во всех газетах и выглядит как призыв к интеграции, а не к уничтожению.

«Ода к радости» Бетховена всеми политическими системами воспринимается сегодня как праздничная музыка. Музыка ничего не может сделать против ее интерпретации. Многие современные постановщики интерпретируют оперу «Фиделио» вовсе не так, как задумывал Бетховен: ему-то было важно показать мужество женщины, а то, что сегодня выдвигают на первый план, было лишь гарниром к истории Леоноры.

Проблема в том, что от художника ожидают какой-то особой морали во всех областях. От выдающегося композитора или исполнителя требуют, чтобы он был примером в быту для «нормального» человека. И этого требуют политики, если внимательно разобраться. Но ожидать, что композитор даст «Парсифалем» или «Тристаном» образец морали, пример человечеству, довольно наивно: это мы сегодня пытаемся их так трактовать, появлялись же они при других контекстах. Что там было толчком к созданию «Тристана»? Тайные отношения Вагнера? Чувство вины? Если бы художники жили по законам общества, как добропорядочные граждане, у нас бы не было многого из того, чем мы сегодня восхищаемся.

У Легге была отличная фраза: после Хуго Вольфа больше нет выдающихся авторов песен, потому что никто уже не болеет сифилисом. А ведь все трое — Шуман, Шуберт и Вольф — им болели.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426752 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425035 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427885 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433776 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434330 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436894 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437619 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443199 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442832 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438521 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials