В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

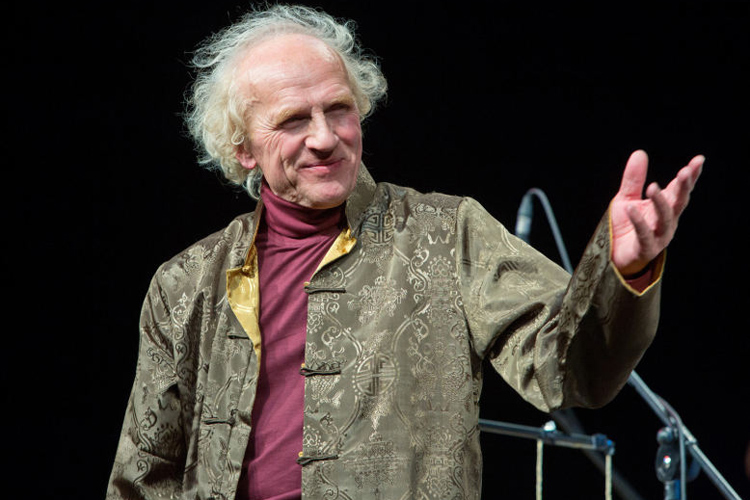

28 ноября 202424680 Владимир Тарасов

Владимир ТарасовПочти незамеченными прошли две важные для истории импровизационной музыки годовщины: 45 лет с момента основания трио Ганелин—Тарасов—Чекасин (ГТЧ), одного из ведущих ансамблей, игравших свободную импровизационную музыку в позднесоветское время, добившегося известности и признания и в СССР, и на Западе, — и 30 лет с момента его распада. Одному из участников трио, пианисту и композитору Вячеславу Ганелину, на днях исполнилось 72 года. Несколько дней назад Ганелин и двое его соратников по ансамблю — ударник Владимир Тарасов и саксофонист Владимир Чекасин — получили Национальную премию Литвы в области культуры и искусства (именно в Литве был сформирован дуэт Ганелина и Тарасова, к которому позднее присоединился Чекасин; Тарасов и Чекасин в настоящее время живут в Литве). О самом трио, его влиянии и роли с Григорием Дурново поговорил Владимир Тарасов.

— В преддверии нашего разговора вы упомянули, что про нынешние даты — 45 лет с момента основания трио и 30 лет с момента прекращения деятельности — почти никто не вспомнил. Почему это так, как вы думаете?

— Видимо, уже другая эпоха. Другое поколение выросло. Дело не в нас — просто у нового поколения другие интересы. Конечно, кто-то из той публики, которая этой музыкой интересовалась, помнит. Но не до такой степени, чтобы громко говорить об этом.

— Ни вы, ни ваши партнеры по трио не хотели ничего устроить в связи с этими годовщинами?

— Мы — музыканты. Нас спрашивают — мы отвечаем, не спрашивают — не отвечаем. Мы же не будем за всеми бегать и кричать про эти даты.

— Но через пятнадцать лет после распада трио собиралось по вашей инициативе.

— Да. Это было на Франкфуртской книжной ярмарке. Меня пригласили сделать джазовую программу для литовского павильона, и тогда возникла идея собраться. Мы сыграли тогда несколько довольно хороших концертов — на Лондонском фестивале, в Вильнюсской филармонии, в Италии. А концерт на Франкфуртской ярмарке потом был выпущен на Leo Records под названием «15 Year Reunion». А потом мы уже больше никогда втроем не играли.

Сейчас в интернете какие-то люди читают про нас лекции; мне присылали эти материалы, я был очень удивлен — там все изложено не так.

— И позыва нет?

— Мы все-таки отыграли вместе пятнадцать лет. Когда мы встретились пятнадцать лет спустя, мы играли очень хорошо — было видно, что соскучились, — но это было то же, что мы играли за пятнадцать лет до того. Сейчас у каждого из нас свои интересы, каждый ушел на какую-то свою территорию, каждый занят. Хотя потенциал у каждого участника трио очень сильный. Я только что был на концерте Славика Ганелина, он играл в Вильнюсе — замечательно, в отличной форме. Недавно я записывал Чекасина соло для видеоинсталляции: сейчас в рамках этой инсталляции Чекасин играет каждый день по шесть часов в музее KUMU в Таллине, это называется «Чекасин. Пять эпизодов». С Чекасиным мы иногда пересекаемся, играем дуэтом.

— А с Ганелиным вдвоем вы с тех пор не играли?

— Нет.

— Это при том что именно ваш дуэт был предтечей трио.

— Да, в 1969 году, когда я ушел из филармонического оркестра. Мы потом, уже в период существования трио, повторяли нашу программу «Opus a Duo», сыграли несколько концертов, записали пластинку в 1976 году. Запись одного из концертов, в Риге, у меня до сих пор есть. Не знаю, в каком состоянии пленка.

— В вашей книге «Трио» говорится, что вы с партнерами по трио никогда не были близкими друзьями, у каждого был свой круг, и это было правильно с точки зрения существования самого трио. Вы по-прежнему так считаете?

— Мы были друзьями, но не такими близкими, чтобы постоянно общаться, ходить друг к другу в гости чаи пить. Дело даже не в этом: наши круги друзей практически не пересекались. Поэтому та информация, которую каждый из нас перерабатывал в себе, получив из круга друзей, давала очень хороший результат, когда мы переносили ее на сцену. Мне кажется, в этом был большой плюс. Я часто вспоминаю коллективы вроде Art Ensemble of Chicago или The Modern Jazz Quartet, участники которых общались в основном только на сцене. Я был на концертах и тех, и других — результат совершенно потрясающий. Люди купались в музыке, каждый вносил что-то свое. Я сейчас всю современную музыку называю гобеленами: у каждого своя ниточка, свой узорчик, из совокупности которых рождается звуковой ковер.

ГТЧ

ГТЧ— То есть такая ситуация способствовала тому, что отношения внутри трио развивались так, как надо? Бывали ли у вас конфликты?

— Нет, конфликтов не было. То есть какие-то конфликты бывали, но несерьезные. Сейчас в интернете какие-то люди читают про нас лекции; мне присылали эти материалы, я был очень удивлен — там все изложено не так. Странно, ведь есть я, есть Чекасин, есть Ганелин — можно же позвонить и задать вопросы! Рассказывают, будто бы мы приехали к Ганелину играть джаз. А все было совершенно не так. Я приехал в Вильнюс играть в замечательном биг-бэнде «Огни Немана», меня увез с собой из Архангельска в 1967 году дирижер Йонас Циюнелис. Я два года проработал в оркестре, в то время я познакомился со Славиком, и, когда оркестр расформировали за то, что мы не играли эстраду, а играли только джаз, я стал играть в радиооркестре. И в 1969 году мы начали играть дуэтом с Ганелиным. Два года мы были дуэтом Ганелин—Тарасов. А когда в 1971 году появился Чекасин, мы стали уже именоваться Ганелин—Тарасов—Чекасин. Кто-то писал, что такое название придумал Ефим Барбан (музыковед, апологет свободной импровизационной музыки, основатель самиздатского джазового журнала «Квадрат». — Г.Д.). Нет, он ничего не придумывал, он его сократил до начальных букв ГТЧ. А само название появилось естественным образом: сначала Ганелин—Тарасов, потом Ганелин—Тарасов—Чекасин. И так мы назывались до 1981 года, десять лет. А в 1981 году появилась пластинка на Leo Records, «Con Fuoco», и на лицевой стороне было написано «Ганелин—Тарасов—Чекасин», а на задней — «Трио Ганелина».

Российские фри-джазмены пропустили вторую ступень и в результате остались на стадии самодеятельности.

Я спросил у Лео (Лео (Леонид) Фейгин — основатель и директор британского лейбла Leo Records, специализирующегося на импровизационной музыке, эмигрировал из СССР в 1972 году. — Г.Д.), когда мы встретились в Дортмунде, почему он так написал. Он ответил, что более короткое название, с одним именем вместо трех, было выгоднее с точки зрения рекламы, продаж. Таким образом, с 1981 года мы начали существовать как бы в двух ипостасях — то как ГТЧ, то как Трио Ганелина. Второе название постепенно перешло на лицевую сторону пластинок Лео, несмотря на то что записи были сделаны в те годы, когда мы были ГТЧ. И у Славика, и у нас с Чекасиным, конечно, были свои составы, где мы реализовывали свои музыкальные идеи до и после трио, но в ГТЧ мы были абсолютно равными партнерами. Была, правда, еще одна пластинка, изданная джаз-клубом в Варшаве, на которой мы были названы «Трио Ганелина», мы ее записали в Москве, и Аркадий Петров (музыкальный критик, один из первых джазовых журналистов в СССР. — Г.Д.) отправил запись в Варшаву. Но нас никто не спрашивал! Там даже названия пьес были придуманы без нашего ведома, я до сих пор хохочу над ними — «Снег за окном» и еще что-то в этом духе.

— Вы писали, что с 1983 года каждый участник трио начал больше заниматься сторонними проектами.

— Да, я начал играть соло, Чекасин стал сотрудничать с Сережей Курехиным и всей этой компанией рок-музыкантов и в каком-то смысле воспитал будущую «Поп-механику». Слава играл с Пятрасом Вишняускасом (литовский саксофонист — Г.Д.). Я не могу сказать, что это происходило по причине каких-то разногласий в трио. Может быть, в чем-то была какая-то амбициозность. А потом Славик уехал — и всё, трио не стало.

— Ведь и до 1983 года у каждого из вас время от времени возникали какие-то проекты на стороне.

— Конечно, с самого начала. Я играл во многих составах. Играл много современной музыки, работая в симфоническом оркестре. Это нормально для музыканта. Я не думаю, что можно монополизировать какую-то идею — разве только для зарабатывания денег, как большие рок-группы держатся, потому что им это приносит доход. Мне сложно сказать, почему именно в это время сторонние проекты стали важнее.

Перфоманс Владимира Тарасова в студии Ильи Кабакова, Москва, 1975

Перфоманс Владимира Тарасова в студии Ильи Кабакова, Москва, 1975— И вам, и Чекасину свойственно помимо собственно музыкальной деятельности собирать вокруг себя проекты, в которых представлены и другие виды искусства. Вы сотрудничаете с художниками, Чекасин делает мультимедийные проекты…

— И постановки делает, насколько я знаю.

— И Ганелин ведь тоже работает с танцорами…

— Да, у него замечательные перформансы с танцовщицей в Израиле и с живописцем. К счастью, мы все развиваемся как творческие люди. Естественно, мы идем туда, где интересно. Я с живописью и поэзией связан с давних времен благодаря моим друзьям.

— Это происходит, потому что все вы — творческие люди, интересующиеся многим, или это было каким-то образом заложено в концепции трио?

— И то, и другое. Вот тот самый круг друзей — у Ганелина — театр, у меня — художники и поэты, у Чекасина — рок-музыканты, — естественно, оказывал на нас влияние. Когда я приезжал в Москву, я жил в студиях. Среди моих друзей — Эрик Булатов, Ванечка Чуйков, Эдуард Гороховский. Я ночевал у них в студиях после концертов трио. Мы собирались утром на завтрак и обсуждали прошедший концерт. Сидеть рядом с этими людьми и слушать, что они говорят о том, что мы делаем, — это поразительное… счастье! Это настолько точный анализ всего — построения, формы, энергетики, влияния на зрителя.

Сколько мы всего сделали вместе с Димой Приговым! Он был абсолютно музыкален.

Это мне дало очень много. Я пришел к визуальному искусству благодаря Илье Кабакову, с которым мы дружим много лет, он меня просто вытолкнул в визуальное пространство, когда мы снова в 1991-м встретились в Дюссельдорфе и он соединил свою работу «Красный вагон» с моей программой «ATTO III (Drumtheatre)», посвященной людям, погибшим в ГУЛАГе. Вы можете ее сейчас увидеть и услышать в Эрмитаже. То же самое касается и Владика Чекасина, и Славы Ганелина. Так что это просто традиционное развитие для музыканта, естественная потребность — общение с коллегами из параллельных областей. Многие классические музыканты, например, участвуют в театральных постановках и в перформансах. Сколько мы всего сделали вместе с Димой Приговым! Он был абсолютно музыкален. То же могу сказать и про Леву Рубинштейна, о его умении мыслить в ритме.

— Доносили ли вы то, что обсуждали с художниками после концертов, до других участников трио?

— Конечно! Мы всегда находили общий язык. Если они видели какую-то ошибку, мы могли что-то поменять в программе. Правда, такое бывало крайне редко. И я в каком-то смысле счастлив, что мы тоже повлияли на российских художников второй половины двадцатого века — ведь они ходили на наши концерты.

— Играло ли трио с приглашенными музыкантами?

— Да, с итальянским саксофонистом Марио Скиано. Марио делал большой фестиваль в 1983 году в Риме, приехали мы, и в это время там по программе Фулбрайта был контрабасист Марк Дрессер. Мы сыграли все вместе, к нам присоединились еще тромбонист Себи Трамонтана, другие представители итальянского джаза. Мы играли и с трубачом Доном Айлером, и с компанией его музыкантов. Такого было много. И, конечно, концерты в Сан-Франциско с квартетом саксофонов ROVA. Мы никогда не отказывались от такого сотрудничества.

Ведь, когда мы начали играть вдвоем с Ганелиным, мы же играли без контрабаса не потому, что таков был наш замысел. Мы просто не нашли подходящего контрабасиста. Для работы в кафе «Неринга» был контрабасист, который хорошо играл традиционный джаз, а вот для нашей музыки мы никого не нашли. Потому что нам нужны были не только школа, не только опыт. Мы мыслили по-своему, мы понимали, что на американских стандартах не проживем. Не было смысла — кто сыграет это лучше их самих? Мы уже тогда интуитивно искали свой путь, который позже назвали полистилистикой. Мы хотели найти соратников, мыслящих так же, как мы. Но вот так случилось, что на все двести пятьдесят миллионов человек нас таких насобиралось только трое.

Сегодня тоже было бы сложно создать коллектив единомышленников. Есть люди, которые вроде бы играют похожее, но они занимаются, как говорит Сиро Батиста (бразильский перкуссионист, участник и организатор различных авангардных проектов, в том числе с американским саксофонистом, композитором и продюсером Джоном Зорном. — Г.Д.), художественным каннибализмом. Мне они кажутся этакими созданиями Франкенштейна, склеенными из кусочков того, что было до них. Нет, музыканты, с которыми можно сотрудничать, есть, их не так много, как, скажем, в 1960-е, в 1970-е, но есть отличные музыканты: я уже больше десяти лет сотрудничаю с Марком Дрессером и Ларри Оксом (американский саксофонист, один из основателей ансамбля саксофонистов ROVA. — Г.Д.). Когда наше трио со Славиком распалось, мне также доставляло удовольствие играть в трио с Энтони Брэкстоном (американский саксофонист и композитор, автор ряда уникальных музыкальных идей и концепций. — Г.Д.) и Дьёрдем Сабадошем (венгерский пианист, один из центральных музыкантов венгерского фри-джаза. — Г.Д.).

ГТЧ в Вильнюсе, 1977© Gregory Talas

ГТЧ в Вильнюсе, 1977© Gregory Talas— Вы писали, что, когда у трио появилась программа «Домашнее музицирование», стало ясно, что Ганелин опередил время, концептуализм как направление появился позже и публика была не готова. Бывало ли, что и в других проявлениях творчества в рамках трио Ганелин опережал время, а направление появлялось после?

— Я имел в виду концептуальное искусство в России. Мы шли параллельно с Art Ensemble of Chicago, хотя они развивались немного иначе. Я считаю, что в истории российского фри-джаза мы сыграли не очень хорошую роль, потому что российский фри-джаз так и не понял, что мы делали. Я всегда говорю студентам о необходимости пройти три градации — любитель, профессионал, мастер. А российские фри-джазмены пропустили вторую ступень и в результате остались на стадии самодеятельности. Слушаешь — динамики никакой, даже форте нет, сплошное плохое меццо-форте. Можно уйти, попить кофе, вернуться — и вы вернетесь в то же самое, за двадцать минут ничего не произошло.

Это проблема, наверно, не только восточноевропейского пространства. Я встречал и в Калифорнии очень много музыкантов, которые играют так же, но я понимал, что они занимаются этим в свободное время. То есть просто любители.

Свободная музыка — это самая несвободная музыка. В ней есть жесточайшие рамки по форме, по композиции, даже по энергетике.

ГТЧ, 1979

ГТЧ, 1979— Чем же была нехороша ваша роль?

— Они нас слышали, но не особенно понимали, как у нас все строится, и пытались элементарно нас копировать. Я шутил, что мы начали придумывать такую музыку, потому что, когда мы слушали передачи Уиллиса Коновера, их глушили, мы не слышали половины того, что там звучало, и мы додумывали — и в результате придумали свой стиль. В этой шутке есть доля правды. Когда в Москву приезжал Дюк Эллингтон, в перерыве во время его концерта в Театре эстрады наши музыканты вышли в фойе и сказали: «Вау, мы тоже так хотим!». И они действительно пытались и пытаются так играть. К сожалению. Это естественно: музыка Эллингтона настолько гениальна, что когда у человека нет своей струнки внутри, он просто поддается этому обаянию и хочет играть так же.

Конечно, мы оставили и хороший след. Есть молодежь и в России, и в Литве, продолжающая традиции свободной импровизационной музыки. Они продолжают исследовать возможности такой музыки, играть свободную музыку в строго заданных рамках, которые возникают в процессе игры именно благодаря опыту и профессионализму.

— Когда трио существовало, успевали ли вы следить за тем, что происходит в мире импровизационной музыки?

— Конечно! У меня были все пластинки Джона Колтрейна, Орнетта Коулмена. Но я эти пластинки доставал, еще когда мы играли с Резицким в Архангельске: заказывал морякам и получал их через неделю после выхода! Кто-то покупал джинсы, а я покупал пластинки. И остальные музыканты были в курсе всего, что происходит, мы обменивались, у всех были проигрыватели, пластинки, люди были в контексте.

Удивительно, что параллельно я слушал и классику — и сейчас слушаю ее с удовольствием.

ГТЧ© MEPHISTO

ГТЧ© MEPHISTO— Когда трио начало выезжать за границу и вы общались с зарубежными коллегами, с критиками, с музыкантами, как они вас воспринимали — как одно из значимых явлений, подобных тем, которые имели место в их музыке, или как диковинку?

— Поначалу как диковинку. Но, например, Йоахиму Берендту (немецкий джазовый журналист и продюсер. — Г.Д.) мы сразу понравились, уже с первого нашего появления, когда мы выступили в Западном Берлине. Нас отметил и Дон Черри (выдающийся американский трубач, участник легендарного квартета Орнетта Коулмена, в собственном творчестве уникальным образом сочетавший фри-джаз с этнической музыкой. — Г.Д.). Так что мы, к счастью, довольно быстро заняли свою нишу. Крупнейшие критики Фредерик Старр, Хауард Мэндел принимали нас замечательно. Ни в одном тексте не было скидок вроде «все-таки эти советские — тоже неплохие». С самого начала было понятно, что мы не советские матрешки. Потом, когда Госконцерт пытался нас заменить какими-то другими коллективами, вроде бы тоже джазовыми, это никогда не срабатывало.

Не все нас приняли, конечно. Было много всякой критики, но это нормальное явление.

Свободная музыка — это самая несвободная музыка. В ней есть жесточайшие рамки по форме, по композиции, даже по энергетике.

— Критиковали с каких позиций?

— Был скепсис — откуда, мол, эти советские могут играть джаз, что они в этом понимают? Но мы оставались самими собой. Как говорил один мой приятель, эта музыка может нравиться, может не нравиться, но никто больше такого не играет. И это большое счастье — понимать, что у тебя рождается идея и она первична, твое дело — только обработать ее, довести до кондиции.

Иногда нас воспринимали как часть пропаганды советской системы на Западе. Доходило до смешного. Мы дружили с Володей Фельцманом (пианист, сын композитора Оскара Фельцмана, эмигрировал в США в 1987 году. — Г.Д.), много играли с ним вместе с оркестром Лианы Исакадзе. Он долго был невыездным. И когда трио поехало в 1986-м в Америку, в Сан-Франциско перед концертным залом, где мы выступали, стояли люди с плакатами «Свободу Владимиру Фельцману!».

Собственно, нас и посылали как пропаганду. Но, на наше счастье, поскольку музыка — это все-таки не то же, что слова, в Министерстве культуры вообще не понимали, что мы делали. Они напрочь не понимали, как такая музыка может там кому-то нравиться. Но они были ослеплены долларами. Мы же начали приносить им доход.

ГТЧ в Нью-Йорке, 1986© Steve Boulay

ГТЧ в Нью-Йорке, 1986© Steve Boulay— Как вам кажется, насколько сейчас помнят трио? В том числе на Западе?

— Только профессионалы. Впрочем, нет. В 1996 году, когда трио уже десять лет как не существовало, я ехал на машине из Нью-Хейвена в Сан-Франциско и услышал по радио, как гениально играет саксофонист. Потом слышу, что и барабанщик с пианистом ничего. А потом объявили, что это было наше трио. У них по радио был фестиваль музыки нашего трио. Так что в том сегменте, в котором эта музыка популярна, помнят. В Японии наша музыка очень популярна. Моя книга «Трио» три месяца назад вышла по-японски, Токийский университет переиздал ее. В Токио есть клуб любителей нашей музыки. В конце концов, это не рок, это современная музыка, не имеющая такой широкой популярности, но, мне кажется, есть достаточное количество людей, которые с удовольствием ее слушают.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202424680 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202423148 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202426106 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202432096 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202432660 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202435269 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202435995 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202441553 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202441240 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202436988 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials