Искусство

ИскусствоДва мела на голубой бумаге

Кадр из видео Наиме Перретт «Оба уха на земле», представленного на выставке «Садырия»© Posthuman Studies Lab

Кадр из видео Наиме Перретт «Оба уха на земле», представленного на выставке «Садырия»© Posthuman Studies LabПостдисциплинарная исследовательская платформа Posthuman Studies Lab — это Екатерина Никитина (филолог и исследовательница в области critical animal studies), Никита Сазонов (философ) и Ипполит Маркелов (биолог, художник и основатель сайнс-арт-группы 18 Apples).

Лаборатория проводит гибридные исследования и разрабатывает альтернативные сценарии будущего, работая в коллаборации с приглашенными учеными и исследователями, художниками и дизайнерами, программистами и кодерами, практикующими экологами и архитекторами.

В основании всех исследований, реализованных лабораторией, — «После петрополитики», «Садырия» и «Нестабильные соединения» — лежит интерес к постсоветским экологиям, которые входят в российское настоящее. Результаты исследований собираются на картографической платформе Russian Ferations, которая показывает, как монолитная Федерация распадается на множественные ферации (от англ. feral — «одичавший»). Объекты феральных территорий — это порождения советской политики, которые теперь существуют неподконтрольно, образовывая собственные политические альянсы и ядовитые экологии. Например, в проекте «Садырия» исследуется как раз одно из таких следствий: советский проект озеленения, рассчитанный на улучшение экологической обстановки, обернулся тем, что сады стали дырами — на истощенной почве одна за другой стали возникать карстовые воронки, расцветая новыми экологиями.

«Нестабильные соединения» — это результат летней школы Posthuman Studies Lab этого года. Участники изучали способность растений, которые захватывают заводские территории, накапливать ванадий, необходимый для создания проточной батареи, поддерживающей работу цифровой сети. Это своего рода эксперимент, направленный на обнаружение возможностей со-действия и со-существования растений и технологий. В 2022 году лаборатория представит этот проект на фестивале Ars Electronica в Линце.

О принципах их работы участников группы Posthuman Studies Lab расспросила Лена Голуб.

Иллюстрация к описанию выставки «Садырия»© Posthuman Studies Lab

Иллюстрация к описанию выставки «Садырия»© Posthuman Studies Lab— Я давно слежу за проектами лаборатории, и у меня сформировалось представление, что вы стремитесь к устранению любых оппозиций — природы/технологии, теории/практики, науки/паранауки. Это проявляется, прежде всего, в попытке гибридизировать разные формы знания, его агентов, исследовательские подходы. Если эта моя интуиция не кажется вам ошибочной, то могли бы вы подробнее рассказать: в чем этические, эстетические и практические следствия такого отказа от противопоставлений?

Никита Сазонов: Слово «гибридизировать» очень удачно для характеристики той формы деятельности, которая смешивает между собой привычные оппозиции. Для нас, на мой взгляд, самой существенной оказывается оппозиция «теория/практика» — или в целом всевозможные дисциплинарные дихотомии, которые сегодня нам предлагают и современное университетское знание, и расчерченное поле естественных наук с достаточно жестким делением и очень сложными переходами.

Поэтому мы работаем с приставкой «пост-», с тем, что можно было бы назвать постдисциплинарностью. Ключевая вещь для нашей практики — это ее трансформативность, возможность союза разных полей и модусов исследований. Например, в «Нестабильных соединениях», самом последнем нашем исследовании, мы провоцировали на соединение с нами ботаников, химиков, дизайнеров, художников, а наш запрос касался в целом идеи локальности.

Екатерина Никитина: Я думаю, наша деятельность — не совсем про снятие границ. Любая мыслительная практика — это исследование границ, их столкновение, речь идет о том, чтобы исследовать пограничья. Кажется, у Делёза есть соответствующий термин, который как раз концептуализирует идею множественности гипотез и мнений. Но попытка снять противоречия мне кажется крайне странной. Как в такой ситуации возможен мыслительный процесс? В обнаружении противоречий и заключается наша работа. Ее в некотором смысле можно было бы назвать «романтической», то есть мы идем туда, где опасно, — для того чтобы найти ответ. Мы идем к маргиналиям, к непонятным сборкам, сложносочиненным вещам и там пытаемся отыскать новые ответы на старые вопросы.

Сазонов: Хотя повестка Делёза, возможно, даже больший мейнстрим, чем тот же курс на избавление от различий, которым занимаются совсем «маргинальные» люди вроде современных трансгуманистов. Делезианское наследие прочно засело в современной академии, с которой мы полемизируем, с ее избыточной повесткой, перестающей быть работоспособной. Так, создавая проект «Садырия», мы как раз разрабатывали идею такой экологии, в которой ключевой становится не политика различия, а политика безразличия. В «Садырии» мы исследовали феномен карстовой воронки в его экологическом спекулятивном регистре. Карстовая воронка — провал на поверхности, в некотором смысле — антипод «складки», которую актуализируют все мыслители, заряженные логикой различия, не только Делёз. В противоположность «складке», которая бережно структурирует различия и накапливает напряжение на границе, карстовая воронка — это что-то совершенно безразличное. Смешивая между собой разные, несоединимые между собой вещи, она образует очень сложную микстуру, где преобладающая функция — это связь: границы здесь определяются уже не через различие, а через связь. Испытания связью, соединением становятся первостепенными. Именно в этом состоит главное отличие политики соединения от политики различия — это акцент на экологии, связанной с со-существованием, в том числе в теоретическом, концептуальном регистре.

Инсталляция Ипполита Маркелова «Инвазивные виды карстовых воронок», представленная на выставке «Садырия»© Posthuman Studies Lab

Инсталляция Ипполита Маркелова «Инвазивные виды карстовых воронок», представленная на выставке «Садырия»© Posthuman Studies Lab— Вы назвали вашу деятельность постдисциплинарной. В чем отличие этого понятия от более привычных для всех «междисциплинарности» или «интердисциплинарности»?

Сазонов: Междисциплинарность — уже достаточно сформировавшаяся и вместе с тем ограниченная практика. Она довольно жестко протоколируется, в ней нет реального взаимодействия, в ней очень много барьеров. Междисциплинарность в социальных или гуманитарных науках погружает нас в еще больший вакуум. Например, эта логика эксплуатирует всем уже приевшееся различие естественных и гуманитарных наук — различие, которое мы вынуждены нести во всех своих протокольных документах (в современной российской академии точно). А идея постдисциплинарности не в том, чтобы смешать все со всем, а в том, чтобы выйти в какой-то режим параакадемической исследовательской практики, для которой разные средства хороши и нет привилегированной позиции. Мы стараемся сделать объект, сложность которого соответствует сложности мира, где мы живем. И это значит, что к объекту необходимо обеспечить доступ разных людей, а эти люди могут работать коллективно.

Никитина: В исследовании «Нестабильные соединения» мы применили принципы DIY и citizen science. В научном исследовании принимали участие любители, то есть люди, которые никогда не слышали про ванадий и про то, зачем он вообще нужен. От научной части до реализации выставки в поле все так или иначе проходило через эти процессы — «сделай сам» с помощью коллектива и поделись теми знаниями, что у тебя есть.

Что касается приставок, то «пост-» очень нелюбима многими, это отдельный триггер, особенно в последнее время. Как и в целом разговор о том, что «после». Но эта приставка «пост-» в нашем контексте — тот мостик, который соединяет нас с общими философскими задачами: с посмертным, с возвращением к разговору о ничто, о смерти, о том, что будет или что есть после человека или вне человека.

Мы называемся Posthuman Studies Lab, и понятие posthuman современная теория не смогла отвоевать у трансгуманизма, постчеловеческое крепко ассоциируется с этим направлением мысли. Некоторые теоретики вроде Кэри Вулфа решили эту войну проиграть и отдать posthuman трансгуманистам, но тем не менее в нашем названии posthuman отсылает к posthumous — посмертному, к извечно-философскому вопросу о том, что мышление всегда приходит «после». Мышление — это всегда разговор с тем, что было, с умершими.

Сазонов: Есть идея, что философское мышление начинается именно в споре с софистами. Только сталкиваясь с софистом, с бесконечной перформативной силой его языка, философ понимает, что нельзя обойтись одним «что», что нужно включить в мысль негативность и предположить некоторое «ничто». В этой связке с негативным и начинается мышление. Это небольшая ремарка по поводу того, что Катя говорила про посмертные коннотации приставки «пост-».

Именно поэтому мы свою лабораторию хотели назвать postlab, поскольку в нашем случае эта приставка распространяет себя на разные истории — на постчеловеческое, постдисциплинарное или постсоветское.

В каком-то смысле наша исследовательская практика началась именно с того, что современное постсоветское пространство неравномерно заполнено. Я живу в Москве рядом с парком Коломенское, и, если пройти куда-то не туда, можно попасть на радиоактивный могильник. Или увидеть зловещие ангары с буйной растительностью и с подозрительно огромными собаками. Вроде бы это Москва, а здесь тебя уже поджидают «параллельные» реальности заброшенных производств. Понятно, что про Подмосковье вообще можно не говорить, потому что там засилье таких живых агентов, как борщевик…

В любом случае важна идея постсоветского как неравномерно заполненного пространства, в котором существуют разные миры. Причем многие из них существуют для нас как потусторонние, то есть мы их обычно не замечаем, но они сохраняют свою действенность. Тот же самый борщевик нас определенным образом атакует, ограничивая нашу территорию. И даже на законодательном уровне мы вынуждены ему сопротивляться.

Приставка «пост-» скрывает в себе эту идею ферального как того, что существует после того, как мы с этим существовали. Допустим, спустя какое-то время после того, как мы выращивали определенные растения, они одичали и перешли в автономное существование. Они существуют «после» — например, после нас как хозяйствующих агентов, как было в случае СССР. Ключевой, как мне кажется, является вот эта феральная сила. Например, в одной из поэм Овидия в разделе «Фералии», который посвящен празднику Фералия (празднику поминовения умерших) в Древнем Риме, описано, что если умерших не упокоить и не воздать им должное, то начнется что-то дикое, бедствия. На этом примере связка ферального и посмертного высвечивается довольно четко, поскольку умершие становятся вот такими феральными именно тогда, когда мы утрачиваем гармонию в отношениях с ними. Когда мы утрачиваем связь с другими временами, с другими видами, когда мы утрачиваем стабильные различия, то мы как бы оказываемся в феральном мире, где буйствуют связи и смешения, которые ставят нас в опасное положение.

— Насколько я поняла, вас интересует не только постсоветское наследие, но и советский опыт сам по себе, та же кибернетика. В вашей предыдущей реплике частично уже содержится ответ, и все-таки: зачем нам обращаться к прошлому, еще и к такому, которое не смогло реализоваться в будущее? Не идет ли речь о своего рода ностальгии по утраченному будущему?

Сазонов: Наше прошлое — не то чтобы прошлое… Опять же, возвращаясь к Овидию, — мертвые не мертвы. Они сохраняют свою активность как живые. В этом главная проблема. У призраков из прошлого очень плотная связка с жизнью.

Если вернуться к вопросу о ностальгии, то здесь важно сказать, что мы не подходим к нашему исследованию с исторической перспективы. Для нас важна экологическая сила этого наследия, то, что вроде бы уже оставлено, остаток прошлого, который тем не менее представляет собой самостоятельную экологию существования. В смысле постсоветского мы работаем с тем, что сохранилось от советского проекта и существует сегодня наравне с нами: те же самые борщевик, или карстовые воронки, или растения, которые остались от культиваций советского хозяйства и растут сегодня на заводах.

Или наш недавний проект «Нестабильные соединения» касался растений как хозяйствующих агентов, которые остаются на территориях бывших заводов. Эти растения выполняют хозяйственный труд за счет процессов фиторемедиации. Идея в том, что действенные силы советского проекта сохраняются до сих пор. Чтобы разобраться в том, что мы представляем собой сейчас, нужно изучать советский проект.

Современность неравномерна, она не состоит только из настоящего, она состоит из разных времен, неодинаково представленных. Поэтому, если мы не хотим как раз таки удариться в дикую ностальгию, чтобы прошлое нас пожирало, мы обязаны с этим иметь дело. Возможно, это главная проблема российской мысли — у нее нет никакой традиции. Она в некотором смысле бездомна.

Никитина: Однако, чтобы указать на традицию, я хочу поделиться своим кейсом. Когда я работала над диссертацией, меня очень интересовали все проекты в области биоарта, но не столько лабораторные, сколько, например, связанные с выходом в город, с осмыслением взаимодействия человека с растениями, в особенности с одичавшими видами. Меня очень увлекало исследование границ, возникающих между людьми и не-людьми в общем пространстве — будь то «не-место» или населенный город. Находясь на своей любимой кафедре компаративистики, я смотрела на то, что делают коллеги здесь, и, к счастью, искусство в России не такое же бездомное, как философия…

Помню, я прочитала тогда книжку, которая была издана при поддержке фонда V-A-C, — «Urban Fauna Lab: Valley of Beggars», и в ней еще было интервью с Майклом Мардером, признанным на Западе мыслителем в области plant studies. Он был одним из первых, кто написал книгу про связь философии и растений. Меня интересовало мирное применение борщевика и вообще то, что можно с ним делать. В 2010-х эта тема не была так популярна в той сфере, где я работала.

Я начала копать дальше, написала критический текст, в том числе про выставку Потемкиной и Булдакова в павильоне «Зерно». В процессе изучения материалов я пришла к выводу, что сама по себе советская мысль на своих ранних этапах не обладает четким делением на «человеческое» и «нечеловеческое». Она в некотором смысле дегуманизирует человека и очеловечивает нечеловеческое, превращая всех в рабочую силу. Вот они в поле — человек, растения, машины, они все вместе, они работают на общее благо. Если убрать из текстов Платонова всю социальную критику, то в них отчетливо виден такой же образ.

У Жижека тоже, кстати, есть статья про постчеловеческое, где он пишет про начало XX века в России, когда революция стояла уже на пороге. Сегодня мы обращаемся к этим старым текстам и темам, которые могут показаться ностальгическими, но в них собран тот потенциал, который защитники животных, прав растений, машин и т.д. пытаются раскрыть и представить как что-то новое и важное сегодня. Все хотят уравнять друг друга в публичном измерении, создать новое общество, где люди, растения, животные и машины равны. А вот ранний советский проект, который — возможно, к счастью — не сбылся, тем не менее остался в свидетельствах, в идеологии начала революции. Он просуществовал до гуманистического поворота 30-х годов, устроенного Сталиным. Читайте учебники по ботанике, читайте, что делали в агробиологии.

С одной стороны, такое смешение в некотором смысле опасно, это приводит к тому, что Богданов переливает себе не ту кровь и умирает (идеолог социализма, советский врач и ученый Александр Богданов проверял на практике собственную гипотезу омоложения стареющего организма при помощи обменного переливания молодой крови; в результате одиннадцатого по счету переливания Богданов погиб. — Ред.), а с другой стороны, у этого всего очень крутое идеологическое основание, которое можно исследовать, дорабатывать, додумывать.

Во время подготовки «Садырии» мы читали Валентина Миндовского — озеленителя Пермского края, автора «садов-питомников». Помимо того что в его текстах есть полезные практические решения по озеленению территорий, в них еще много рассуждений о том, как любовь к растениям развивает любовь к коммунизму, о том, как растения могут раскрыть в человеке настоящего человека. Если жители каждого двора, как пишет Миндовский, будут ухаживать за клумбой или деревьями, это будет способствовать развитию моральных качеств, осознанию того, что такое забота, чувствительность, любовь. По сути, об этом же говорит и современная повестка, касающаяся растений, животных. При этом она уже есть там, в книжке середины 50-х. Так что это не ностальгия, а работа, которая позволяет актуализировать выводы прошлого, исследовать, почему что-то не получилось.

— Дискурс рудеральной, сорной растительности действительно захватывающий, но мне, кроме того, хотелось поговорить с вами о другой разновидности «странных» растений, о которой я узнала как раз благодаря мастер-классу по фитомайнингу, добыванию железа из растений. Вы проводили его в рамках летней школы в «Среде обучения». Насколько я понимаю, подобные процедуры можно проводить исключительно с растениями-гипераккумуляторами, то есть такими, для жизнедеятельности которых необходим металл. Это жутко интересно, но я все-таки испытываю легкий скепсис в отношении фитомайнинга — на мой взгляд, он не предполагает альтернативного отношения к ресурсам. Возможность добывать металл из растений склоняет людей эксплуатировать эти растения, потреблять результаты их труда. Расскажите подробнее про эти процессы, возможно, я упускаю какие-то нюансы?

Ипполит Маркелов: У некоторых растений действительно есть такая особенность. Она связана с тем, что в свои биохимические процессы они активно встраивают разнообразные металлы, в том числе тяжелые. Это свойство довольно давно известно специалистам, работающим в сфере промышленной экологии. Такие растения используются для фиторемедиации, то есть очистки территорий от загрязнений. Так, например, на предприятиях «Норникеля» проводились исследования о перспективах фитоэкстракции никеля и меди из техногенных грунтов и почв, загрязненных тяжелыми металлами. Концепция фитомайнинга широко разрабатывается в том числе зарубежными горнодобывающими производствами.

Когда мы начинали исследовать этот вопрос, мой коллега из РХТУ (Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. — Ред.) Михаил Петров нашел довольно любопытный обзор, посвященный перспективам добычи редкоземельных металлов с помощью этих растений. Результаты исследования были достаточно оптимистичными и позволяли существенным образом уменьшить издержки больших корпораций на добычу ископаемых.

Так, по некоторым данным, в Новой Каледонии существуют целые фитомайнинговые фермы в тропических лесах, на которых уже добывают никель в малопромышленных масштабах. Кроме того, существует отечественный патент от 2017 года, где утверждается, что борщевик в Подмосковье в большом количестве накапливает железо, а на втором месте внезапно ванадий. Получается, что есть ряд академических свидетельств, а также патентов по фитоэкстракции растениями соединений металлов.

Что касается непосредственно добычи ванадия из растительного сырья, то это довольно амбициозная задача, которая была сформулирована нами совместно с лабораторией РХТУ, и эту задачу до настоящего времени никто полностью не решил. Собрать из растений достаточное количество ванадия для того, чтобы запитать проточную батарею, работающую именно на ванадии, — это сценарий, наверное, недалекого будущего, но все-таки — будущего.

Но есть все предпосылки, чтобы он стал реальностью, и мы активно над этим работаем. В этом нам очень помогли коллеги из разных регионов России — участники нашей летней школы. Мы работали в контексте подхода citizen science, и одними из критериев при выборе участников были их территориальная локализация, готовность работать с существующими производствами, на которых потенциально может быть применен или в прошлом применялся ванадий. Мы оценивали готовность участников привезти образцы растительной биомассы в Москву, чтобы мы впоследствии могли оценить там содержание ванадия. И мы получили большое количество образцов со всей России. Мы уже их проанализировали и сейчас работаем над результатами.

Параллельно мы поставили модельный опыт — в лабораторных условиях добавили в почву заданную концентрацию соединений ванадия и наблюдаем за тем, как эти соединения мигрируют в зеленую биомассу.

Проект «Нестабильные соединения». Коллективная художественная инсталляция, воплощающая идею растительного интернета© Posthuman Studies Lab

Проект «Нестабильные соединения». Коллективная художественная инсталляция, воплощающая идею растительного интернета© Posthuman Studies LabСазонов: Думаю, что можно немного расширить контекст, потому что мы все ходим вокруг да около нашего проекта «Нестабильные соединения». Мы давно хотели сделать проект про растения, они всплывали в разных наших исследованиях. Растения сопровождали нас с самого начала, и чем дальше мы в эту историю углублялись, тем более понятно становилось, что в том же советском проекте растения — это то, что Аристотель называет ὕλη (hyle). Растения здесь — и строительный материал (из ромашек, например, делают каучук), и проводник коммунистического воспитания, и экологическая подушка. Это такая ультимативная универсальная материя, из которой много чего можно было делать, заклеивая разные дыры — в промышленности, экологии и т.д. В этом смысле растения фундаментально связываются с построением общего, и поэтому мы поняли, что в нашем проекте неизбежна сетевая метафорика, или идея интернета.

С одной стороны, сами растения, как это мыслилось в агробиологии, очень социалистичны. Они участвуют в построении связей, создании сообществ, это своего рода нетворкинг. С другой стороны, если мы посмотрим на биологию и химию растений, то сама по себе практика взаимодействия растений с себе подобными и с другими видами очень флюидна. И все шло к тому, чтобы натолкнуться на ОГАС — на советский интернет, тоже своего рода проект построения общего, который заключался в создании общегосударственной автоматизированной системы; так, в общем-то, растения у нас оказались связанными с кибернетикой. Мы маркировали для себя эту связь как «растительный интернет», но, вообще говоря, «интернет» здесь не совсем подходящее слово, потому что то, как он возник и каким мы знаем его сейчас, в сердцевине своей остается технологией для обмена знаниями. Даже если мы посмотрим на интернет-банкинг, то вроде бы это система обмена ресурсами, но тем не менее она требует некоторого физического подкрепления. Скажем, чтобы транзакция была реализована, нам нужны физические перемещения средств с одного счета на другой. Получается, интернет-банкинг — это знание о передвижении средств, но не само передвижение. Именно поэтому сегодня криптовалюта вызывает ажиотаж, поскольку граница между знанием и ресурсом стирается. Криптовалюта не обитает в воздухе, она добывается самым материальным образом, подобно тому, как добывалось золото «золотых» валют. В построении своей сети мы вдохновлялись именно этой гиперматериальностью связи и вычислений.

— Получается, что вы действуете в противовес довольно расхожей установке, которая исключает человека из сценариев будущего?

Никитина: Широкая экологическая повестка, если мы возьмем экоактивизм, часто ставит людям в вину их действия — скажем, антропоцентризм, тем самым демонизируя человека и его деятельность и исключая его из общего хода вещей. Мне кажется, что люди никуда не должны убираться с этой планеты. Утопично думать, что человек совсем исчезнет, хотя те, кто пророчествует нам антропоцен, говорят, что это история про вымирание человека из-за негативных процессов, которые он сам же и запустил. Люди могут, конечно, собраться на Марс… но я о другом.

В то же время у нас есть большая проблема перенаселения Земли, и мне кажется, что мы никуда не собираемся, что мы только увеличиваем сферу своих влияний. Возможно, какая-то катастрофа может нас убрать, как динозавров, но сейчас мы — доминирующий вид со всеми вытекающими отсюда последствиями. Человеческое само по себе есть постчеловеческое. Здесь опять-таки нужно возвращаться к разговору о смерти.

С одной стороны, осознание смерти — это то, что делает нас людьми. С другой, хайдеггеровский вопрос в условиях активного вымирания видов, соотносящегося с деятельностью человека, может быть поставлен иначе. Перед лицом смерти сейчас оказываются не только человек, но и другие существа, которые вымирают.

Благодаря Алене Королевой мне удалось познакомиться с ботаником Галиной Юрьевной Конечной, которая уже много лет изучает Чудо-поляну в Гатчине. Алена занималась исследованием этой локации, делала художественный проект на тему вымирания редких растений в этом месте в сотрудничестве с Галиной Юрьевной. Мне кажется, у ботаника, который использует соответствующий научный язык, нет никакой поэтизации или ламентации вымирания: «Для науки вымирание — это не процесс, это свершившийся факт». То есть мы говорим о вымирании, когда уже кого-то нет. А социально-культурологическая мысль, в рамках которой обсуждается будущее без человека, очень часто говорит о вымирании как о процессе, который человек якобы может контролировать. Это на самом деле очень сложный вопрос — насколько мы можем это контролировать.

При этом, конечно, есть очевидные процессы, к которым человек имеет прямое отношение. Недавно была годовщина исчезновения сумчатых волков. Последний сумчатый волк исчез, по-моему, в 1936 году. Здесь помимо различных природных факторов, условий Тасманийского полуострова, которые и так способствовали тому, чтобы он однажды все-таки вымер, человек выступил катализатором. Во многих экологических процессах человек — это катализатор. Возвращаясь к вашему вопросу про будущее человека или без человека, в проектах, которые мы делаем, человек всегда остается.

Сазонов: Ты говоришь об утопии мира без человека, хотя утопия прочно связана с позитивным образом будущего, то есть ты предполагаешь, что те теоретики, которые мыслят мир без человека, считают, что мир станет лучше.

Никитина: Да, так и происходит.

Сазонов: Проблема как раз заключается в том, что если мы подключаем экологическую перспективу, то нельзя говорить о том, что исчезновение одного элемента может сдвинуть что-то в позитивную или негативную сторону. Когда мы говорим о связях, исключение чего-то не может быть решением.

Наверное, если говорить о каком-то отношении к человеческому в нашем проекте, то это включение, но на критических основаниях, на вопросах, которые мы задаем в разных формах: «где приземлиться», где наша почва под ногами. Сегодня мы потеряли ту самую почву, мы летим куда-то на Марс в своих мечтах, но по факту мы застреваем в идеологической невесомости.

На мой взгляд, есть одно, возможно, единственное интересное произведение в этом регистре на тему умирания — игра «Death Stranding». В ней есть мощная эстетическая визуализация, которая как раз рассматривает сценарий массового вымирания и пытается вообразить существование человечества в рамках этого вымирания. Интересно то, что в игре появляется как раз экологическая платформа для человеческого выживания, где мы вынуждены строить связи, и вся наша практика по выживанию в рамках вымирающего мира и заключается в создании связей разной степени мощности. Главные герои в этой игре — курьеры, но курьеры — это те, кто прокладывает связи, маршруты и связывает то, что не было связано. Вымирание — это платформа, на которой мы можем связаться как раз с другими видами. Мы уже продукты разного рода вымираний, мы пользуемся ресурсами, которые сформировались в ходе вымираний. Вымирая, мы можем обрести связь с кем-то другим, можем стать курьерами, связывающими между собой не только человеческие структуры, но и экосистемы других видов.

Никитина: То, как мы сегодня говорим о вымирании, как мы сталкиваемся с ним, говорит о том, что перед нами иное измерение смерти, которое мы никогда не брали в расчет. Хайдеггер говорит о смерти, скорее, в контексте войны, и эта война, конечно же, человеческая, несмотря на все газовые атаки, которые дегуманизируют и образ человека, и его смерть. Уже Первая мировая дегуманизирует человека, поскольку проходит в окопах, где люди не видят друг друга. Но тем не менее это пока еще человеческое измерение.

Сегодня мы как никогда понимаем, что смерть касается не только нас и что приблизиться к ней можем не только мы, но и млекопитающие, рыбы и птицы — и множество других существ. Нельзя сказать, что они не понимают смерти, они, по крайней мере, могут ее предчувствовать. Это предчувствие становится сегодня общим.

Оно связано также с мировым психозом, который выливается в разговоры о климатических постановлениях. Мы имеем дело с иным измерением смерти, с другими масштабами и с другим вовлечением в нее. Мы уже не можем сказать, что смерть — это чисто человеческое дело, более того, смерть — это нечеловеческое дело.

Сазонов: Нечеловеческая смерть опять-таки приводит к разговору о философской мысли, поскольку у нее всегда есть некоторая интимная связь со смертью, с тем пределом, который смерть обозначает. Философская мысль — это беспредел. Здесь другой смысл приобретает фраза из диалогов Платона, что философия — это искусство умирания. Такое умирание — это умирание при жизни, оно связано с нарушением границ тела в биополитическом государстве, с ускользанием от надзора государства, которое озабочено тобой как живым телом: Сократа убивают, потому что он пытался хакнуть систему и быть мертвым при жизни. Вот она — смерть в нечеловеческом измерении, лишенная всякого трагизма, инструментализированная философской мыслью.

Философия — искусство умирания и в смысле интеграции негативности (или ничто) в мысль. Мыслить о том, чего нет, чтобы вообще иметь возможность мыслить. Мыслить только о том, что есть, — это, по большому счету, не-мысль, мы мыслим только тогда, когда уходим за горизонт существующего. Поэтому анархизм философии, озабоченной смертью, заключается в этой возможности связывать несвязываемое — связывать, как мы и делаем, разные пласты исследовательских оптик, связываться с другими видами, временами. Получается, смерть выступает такой чистой связью. Связью, которая связывает нас с тем, с чем мы вроде бы не связаны. Та же самая нефть доступна нам именно через связь со смертью. Поэтому само по себе вымирание инкорпорировано в нашу мысль.

Маркелов: Я выскажу свое мнение как человек, отягощенный естественно-научным образованием. Ребята раскрыли тему, связанную с концептуализацией самого понятия «смерть», но, как по мне, здесь довольно странно говорить о смерти — с экологической точки зрения — как о чисто человеческом явлении, потому что это, безусловно, одно из неотъемлемых свойств самой жизни. Смерть — это довольно важный механизм эволюции. Все биоразнообразие, которое можно наблюдать на нашем космическом корабле, летящем сквозь время и пространство, существует в том числе благодаря смерти. Если говорить о человечестве как о биологическом виде, его, вероятнее всего, ждет исчезновение, но здесь, конечно, возможны разные сценарии, нельзя утверждать однозначно. Но если мы в исторической ретроспекции посмотрим на среднюю продолжительность жизни одного среднестатистического биологического вида, то эта цифра составит порядка 100–150 миллионов лет (за некоторыми исключениями). Дальше вид либо умирает, либо эволюционирует во что-то другое.

На самом деле, мой основной интерес в работе Posthuman Studies Lab связан именно с определенным созвучием фундаментальных основ экологической повестки и роли каждого живого элемента на Земле, совершенно невероятной сложности в сети их взаимоотношений с новыми идеями, которые появляются в постгуманистической мысли. Основная наша задача — не просто популяризировать эту историю. Мне кажется, наша цель в том, чтобы находить границы, подсвечивать их и пересекать, размышляя о том, где вообще мы находимся и что с этим делать.

Сазонов: С другой стороны, так выходит — и хорошо, что выходит, — что мы не то чтобы подступаемся к новому исследованию с чистого листа, но стараемся рассматривать все направления нашей деятельности как стартующие с самого начала. Мы стремимся не привносить какие-то уже существующие разработки, в том числе теоретического спектра. Потому что чем более строгое теоретическое эпохэ мы предпринимаем, тем более интересная концептуальная конструкция в итоге получается. Это важная идея — рассматривать теорию и концептуальную работу наравне с другими типами практик. Как мне кажется, в современной теории неустранима метапозиция, занимаемая теоретиком по отношению к тому вопросу, решением которого он занимается. В этом смысле сохраняется проблема теории и практики, пусть и в другом, видоизмененном ключе. Это как раз та проблема, которую мы пытались решить через структуру экспозиции «Садырии». Например, тот текст, что в этом проекте существовал, был одним из элементов, он не был экспликацией, а был одним из объектов инсталляции, у которого есть свое место, свои правила экспонирования. Поэтому теоретический нарратив «Садырии» существует наряду с другими пластами выставки. Это наша методологическая установка.

— Можно ли сказать, что ваше исследование, когда оно попадает в художественную среду, начинает выполнять одновременно все-таки и функцию популяризации ваших идей?

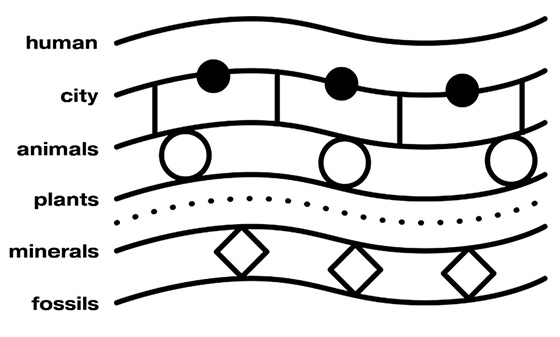

Сазонов: Вы имеете в виду, что гибридизация теории, науки и искусства снимает вопрос о популяризации благодаря самой форме, в которой это все в конечном счете реализуется? В каком-то смысле это верно, все равно мы стараемся делать ставку на визуальность. Та же самая платформа Russian Ferations структурирует самые разные результаты наших исследований в некоторый наглядный визуальный нарратив. Видео, фото, академический текст — неважно, каждый из материалов находит свое место в визуальной геологии платформы.

Правда, мы не выбираем заранее ту форму, в которой наше исследование будет выполнено и представлено. Это может быть выставка, какая-нибудь цифровая штука, воркшоп. Идея гибридных практик как раз в том, что, условно говоря, DIY-работа заранее не предрекает формата и медиума, в которых будет воплощен конечный объект.

Если говорить в нашем случае об искусстве, то об искусстве в таком более средневековом или даже греческом смысле, когда мы говорим об ars или о τέχνη (techne) — как о том, что свойственно той же науке или философии как искусству умирания. Искусство — это методологический минимум. Если его трактовать в додисциплинарном режиме, то оно оказывается платформой для гибридизации разных вещей. Именно в этом смысле нашу практику можно было бы назвать «искусством» — в той мере, в какой искусство не ограничено исключительно художественной практикой, а представляет симметричное поле для кооперации.

Никитина: Я бы еще сказала, что в этом есть возможность некоторого хулиганства, потому что каждый раз, когда мы делаем что-то, меня не отпускает мысль о том, что мы делаем то, что в «Словах и вещах» описал Фуко — как парадигму до разделения слов и вещей. Как будто мы отправляемся в до-Новое-время, и у нас, как в той энциклопедии про животных из рассказа Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса», какая-нибудь статья про змею содержит разделы про биологические свойства змеи, ее социальные и моральные характеристики, приметы, астрологические описания и знаки, которые с ее образом связаны, и т.д.

То, что мы делаем, — это своего рода проверка на прочность этого разделения слов и вещей — значений и конкретной материи. Этот же вопрос ставит «новый материализм», и в наших проектах он может тоже проявляться в формате игры. В общем, эта идея Фуко меня не отпускает. Что мы делаем? Что мы опять тут делаем? Снова что-то странное… Очень сложно объяснять, о чем проект, потому что у него, как в каком-то донововременном компендиуме, есть радикально разные аспекты.

Сазонов: В этом смысле Новое время, или разделение слов и вещей, и приводит к разделению дисциплин, потому что если у нас нет общего пространства проницаемости, которое даруют слова, то случается сегрегация определенных групп слов и тех полей, что они очерчивают. Здесь вообще, возможно, даже не стоит говорить о периоде до Нового времени, потому что если «Нового времени не было» (название книги Бруно Латура. — Ред.), то в этом смысле вроде как и нет никакой проблемы в том, чтобы быть донововременными. В этом смысле мы находимся в общем русле отрицания разных версий проекта Нового времени, в частности, идеи прогресса, который только на первый взгляд кажется равномерным. У Нового времени и модерна слишком много личин, которые накладывают разные ограничения на способность воображения. Смысл в том, чтобы их преодолевать, хотя понятно, что это не так просто. Но тем не менее комплекс современных реалий, от которого мы отталкиваемся, сам направляет нас к этому. Мы здесь не создаем каких-то искусственных поворотов, и вообще интеллектуальные повороты вряд ли хоть раз совершались на пустом месте. Здесь есть и проблематическое, и действенное, что провоцирует на такие ходы.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости Искусство

Искусство Литература

Литература Театр

Театр Литература

Литература Искусство

Искусство

Победительница берлинского Encounters рассказывает о диалектических отношениях с порнографическим текстом, который послужил основой ее экспериментальной работы «Мутценбахер»

18 февраля 20221877 Общество

ОбществоКирилл Медведев о частном случае борьбы москвичей против девелоперов — который ведет к более широким вопросам локального активизма

18 февраля 20224049 Академическая музыка

Академическая музыка Театр

Театр Общество

Общество

Андрей Мирошниченко о том, как цифровые медиа соблазняли человека, привыкшего к книгам

17 февраля 20224224 Colta Specials

Colta Specials Искусство

ИскусствоВасилий Калужнин и Соломон Никритин: фрагмент новой книги из серии «Авангард на Неве»

16 февраля 20224135