В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202457247 © Сергей Ильин / PinchukArtCentre

© Сергей Ильин / PinchukArtCentreХудожник Сергей Братков, последние годы живущий и работающий в Москве, — признанный в России и за рубежом портретист постсоветской реальности, остроумный и беспощадный. По просьбе COLTA.RU Сергей Братков суммировал свой творческий опыт и назвал некоторые приметы постсоветского человека.

Все мои герои — постсоветские люди. Других нет. За границей я ничего не снимаю.

Недавно я участвовал в выставке — она проходила в университете, который раньше был старейшей в Германии школой, созданной каким-то епископом. Прошло 300 лет, был юбилей этой школы, и позвали разных художников, чтобы они сделали какое-то высказывание о детстве и вообще педагогике. Тогда я вспомнил, как стал художником. Я хотел сделать об этом фильм.

Я ходил в школу в Харькове. В обычную советскую школу — стандартное здание, тополя, вытоптанное футбольное поле и турники. Кстати, лет пять назад я приехал в Харьков на нее посмотреть. Ничего не изменилось: все та же школа, все те же тополя, все те же турники — время словно законсервировалось. Когда-то на уроке физкультуры в одном из начальных классов мы сдавали нормы ГТО, и я не смог подтянуться 12 раз. Я висел на этом турнике как дохлый, а передо мной стояла шеренга моих школьных товарищей и физрук, который на меня кричал, чтобы я продолжал подтягиваться. Физрук все больше заводился, уже кричал что-то вроде «Ты позоришь класс! Ты позоришь школу!», а я висел на этом турнике и не мог пошевелиться. Один из моих школьных товарищей по фамилии Сокол вышел из шеренги, подошел ко мне и плюнул в лицо. Тут, естественно, руки у меня разжались, я упал на землю и от горькой обиды заревел. Я помню, как я шел в дурацком спортивном костюме мимо гаражей — шел и плакал. В какой-то момент я вытер плевки со своего лица и посмотрел на руку, удачно попавшую против солнца, и вот эти зависшие на пальцах слюни, которые неожиданно смотрелись в контрастном солнце, меня отвлекли. Я пришел домой и сказал: «Мама, я не хочу больше учиться в этой школе!» Мама, молодец, сказала: «Хорошо, ты пойдешь в художественную школу». Вот это чисто советская история — о коллективизме, который до сих пор непобедим в постсоветском человеке. Когда живешь с ощущением как в советской песне «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Я и сам остаюсь по-прежнему коллективным человеком и работаю сейчас в школе Родченко, потому что там у нас коллектив.

Я немного снимал советских людей. В Харькове существовала фотошкола. Многие харьковские фотографы во время перестройки кинулись заполнять нишу социальной справедливости: снимать маргинальных людей, микрорайоны — то, чего раньше не было в официальной прессе. А меня тогда занимали более формальные вещи — я занимался уничтожением фотографии, ее трансформацией и деформацией: красил фотографии, клеил, коллажировал. Для меня советские герои были не важны. Когда я снимал людей, я фотографировал в расфокусе. Я обнаружил, что при определенном расфокусе в зимний период времени, когда фигуры становятся контрастными, у них от головы как бы отрывается меховая шапка — она парит над человеком черным пятном. Кстати, шапка — это был необходимый элемент в жизни советского человека. Признак социального статуса. Был определенный ранжир: кто побогаче — носили пыжиковые шапки, кто победнее — кроличьи или ондатровые. Экс-президент Украины недавно шапки воровал.

© Сергей Братков

© Сергей БратковМои эксперименты по деформации фотографии продолжались до 1992 года. А параллельно я занимался живописью — рисовал картины. Я сидел, как все порядочные художники, в мастерской, света белого не видел и создавал такую полуфигуративную живопись. Это было для меня главное. Мой отец, художник-реалист, никогда в меня не верил. Он смотрел на мои работы как на мазню. Но в 1989-м я отправился на выставку живописи в Нюрнберг — на свою первую международную выставку. Там прямо на открытии у меня купили пять работ, и я привез обратно пачку денег. Это был грандиозный успех — в меня поверили мама и папа. Меня зауважал брат — денег было достаточно, чтобы купить брату квартиру. Время тогда было тяжелое — начались 1990-е, и материальный успех был невероятно важен.

В советское время художник был главный человек в стране. Это было престижно и почетно. Советские люди же выросли на «Мастере и Маргарите»: вот есть художник, рядом с ним — муза, Маргарита, она готова за этим художником поехать в Сибирь. Даже Леонид Ильич Брежнев, у которого было 4 «Золотые звезды», хотел быть художником — недаром он сел за стол и начал писать «Целину».

В 1990-е художника свергли с его трона. Пришли другие ценности, постсоветские: частная собственность и суверенитет, охраняющий эту собственность. Девушки уже стали выходить не за художников, а за банкиров. В 1990-х у меня было ощущение, что у меня что-то даже не украли, а просто забрали. Я помню — это было в Иркутске — я сидел ночью в аэропорту, ждал самолета и читал журнал «Огонек». Я и не заметил, как ко мне подошел какой-то лысый наколотый персонаж и взял у меня из рук журнал — просто вытащил и, не закрывая его, прошагал через зал к другому лысому наколотому персонажу, но более полному. Тот уже держал руки растопыренными, первый лысый вложил этот журнал ему в руки, и он стал читать. Вот такое у меня было ощущение от 1990-х.

В советское время художник был главный человек в стране.

В 1993 году директор соросовского фонда в Киеве Марта Кузьма собралась сделать в Севастополе выставку украинских художников на военном корабле — флагмане украинского флота «Гетман Сагайдачный». Она приехала в Харьков и пригласила меня и Бориса Михайлова принять участие в выставке. Поскольку мы были знакомы, мы решили это сделать вместе. После этого мы создали «Группу быстрого реагирования» и какое-то время вместе работали.

Мы долго думали, что можно вообще показать на военном корабле — в невыставочном пространстве, где невозможно даже вбить гвоздь (он весь из металла), предназначенном для уничтожения сил противника. В результате мы сделали пацифистскую работу «Жертвоприношение богу войны» — мы решили насытить этот корабль-монстр кровью. Сделать ему приношение. Кровь животная или человеческая, наоборот, повышает агрессию, а мы хотели усмирить этого дикого зверя, поэтому мы собрали на железной дороге Харькова ватки с менструальной женской кровью (женщины в то время, ввиду отсутствия тампонов, выбрасывали использованную вату по ходу движения поезда). Мы снимали процесс сбора этой ваты на видео — мы были одеты в плащи гражданской обороны, накалывали на лыжные палки вату и засовывали ее в черный мешок, при этом я нечленораздельно бубнил стихи Хлебникова. Это был своего рода гигиенический ритуал. Мы привезли эту вату в Севастополь, сунули в жерло корабельной пушки и сделали фотографию.

«Жертвоприношение богу войны», 1994© Сергей Братков

«Жертвоприношение богу войны», 1994© Сергей Братков«Жертвоприношение богу войны» вызвало несколько скандалов. Перед открытием выставки меня вызвали в политуправление флота. Там сидел капитан первого ранга в белой рубашке, который меня строго и возмущенно спросил: «Почему на корабле женская менструальная кровь?» Я был готов к этому вопросу — предварительно начитался Леви-Стросса — и ответил ему: «Вы знаете, существует различное отношение к этому предмету в культуре разных народов. Например, только в одной Африке есть племена, где если, не дай бог, скотина съедала листик с этим делом, то ее немедленно убивали как нечистую, а женщин на период менструации просто выгоняли из селений в резервации. Другие племена, наоборот, собирали эту кровь и смазывали ей копья, идя на охоту. Считалось, что такое оружие никогда не затупится и не поломается. Так что, с одной стороны, ваш корабль никогда не потопят, а пушки будут всегда стрелять метко, а с другой стороны, мы же все за мир, вы согласны?» Он посмотрел на меня как на идиота, но сказал: «Да!»

Первый день вернисажа работа нормально провисела, а на второй на корабль был открыт свободный доступ жителям Севастополя. Утром в гостинице меня разбудила Марта и сказала: «Сергей, это конец. Работа пропала. Все разрушено». Я приехал на корабль. Действительно, там, где стоял стол под телевизором, а на столе под стеклом была документация и где был большой мешок с окровавленной ватой, ничего не было. Все куда-то исчезло.

Марта — американка украинского происхождения — со своим американским апломбом подошла к командиру корабля и говорит: «Товарищ командир, произошло ЧП — ночью пропала художественная работа!» Он говорит: «Иди отсюда, не мешай работать, выполнять боевую задачу». Марта была настойчивая и пригрозила ему звонком министру обороны Украины. Командиру корабля ничего не оставалось делать, как нажать на красную кнопку, на севастопольскую бухту зазвучала сирена, изо всех люков корабля выскочил личный состав: матросы, сержанты и старшины построились на палубе в две шеренги. Капитан говорит мне: «Товарищ художник, объясните, что у вас пропало!» А у меня тогда были длинные волосы, я был в шортах, майке AC/DC и круглых больших переливающихся очках, которые мой папа купил моей маме в Москве. Я, такой чудо-Маниту, вышел и говорю: «Товарищи, случилась такая история. У нас работа... Мы... насобирали эти вот, знаете, ватки, которыми пользуются женщины в женские дни, и они у нас пропали». Капитан кричит командным голосом составу: «Понятно?» В ответ слышится легкое мычание. Тот еще громче: «Понятно? Срочно найти!» Все сказали: «Понятно» — и нашли пропажу через пять минут. Оказалось, какие-то матросы унесли мешок с ватой к себе в кубрик, что они с ним там делали — неизвестно, но все вернулось на место.

Мой галерист недавно выкупил «Если бы я был немцем» у немецких коллекционеров, а показать ее сейчас в Москве невозможно. Она на пять статей тянет.

Другая работа, выставленная на корабле, была, можно сказать, антироссийской. Она называлась «Плюю на Москву». Тогда, после распада СССР, когда началась украинизация, было ощущение, что Россия полностью устранилась из жизни Украины — со стороны России не было никакой поддержки русского языка и русской культуры, никакой поддержки русских школ и русского искусства. Причем этой поддержки не было и во время десятилетия нефтяного изобилия, когда с помощью нефтяных и газовых денег можно было упрочить культурное влияние России на Украине. Меня до сих пор это поражает, а тогда мы испытывали обиду. Мы же русские, нас забыли. И мы решили провоцировать. Мы взяли компас, купили в магазине большой каравай и рушник, забрались вечером в зоопарк, в вольер к верблюду. Мы ориентировались по компасу — когда верблюд становился в направлении Москвы, мы располагались параллельно ему в пространстве и плевали в сторону Москвы вместе с верблюдом, как бы дрессируя верблюда плевать в сторону Москвы. В конце он у нас получал украинский каравай как подарок.

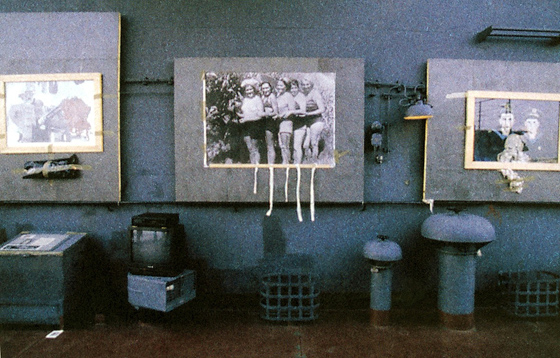

Была у «Группы быстрого реагирования» и антиукраинская работа. Тогда языковой вопрос стоял острее, чем сейчас, — Украина переходила на украинский язык в делопроизводстве. Мы придумали работу «Ящик для трех букв». Украинский алфавит отличается от русского тремя буквами — Ґ, Є и І. Мы отлили эти буквы в металле, написали лозунг, который должен был заменить «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он звучал у нас как «Хлопцы, гуртуемось! Дивчатки, едняемось!» С этим ящиком и лозунгом, помещенным в раму, мы пошли по учреждениям. Мы приходили туда с очень серьезным видом, как какие-то государственные дизайнеры, и сурово спрашивали: «В вашем заведении есть красный уголок?» — «Да, есть, конечно!» — «Понятно. Его надо менять. Мы принесли для него новую символику. Давайте примерим!» Сотрудники учреждений тут же открывали красные уголки и выносили оттуда знамена, а мы снимали это на видео. Это была видеоработа о том, как наши люди готовы быстро перестроиться и поменять знамена и символику — пусть даже на определенную глупость.

Все «устаканилось» — вот хорошее слово, которое много говорит о постсоветских людях.

Когда мы с Борисом Михайловым начали работать вместе, мы стали делать перформансы и документировать их на видео и фотографии. Снимать видео тогда и для меня, и для Михайлова было в новинку, но мы полагали, что искусство должно быть быстрым, как пистолет. Это было крайне интересно. Тогда было такое время — была публика, очень внимательная, и для производства искусства, по большому счету, деньги были не нужны. Нужен был драйв. Можно было делать искусство, провоцируя публику и извлекая из этого драйв.

В то время в Москве современное искусство цвело, а в двухмиллионном Харькове оно очень тяжело приживалось. Нас в городе было три-четыре человека — тех, кто им занимался. Мы пытались дерзить и хулиганить, и в нашу сторону бесконечно летели шишки. Когда я сейчас приезжаю в Харьков, я вижу, что люди поменялись: прошло время, и ко многим вещам они стали терпимыми, а в то время они были агрессивными. Сильное неприятие у публики вызывало столкновение современного и традиционного искусства. А, наверное, наибольшей провокацией тогда было изображать из себя гомосексуала — это и сейчас людей страшно провоцирует, а тогда еще уголовная статья работала. В какой-то момент Михайлов привез из-за границы книгу «Тысяча выдающихся гомосексуалов в искусстве». Мы эту книгу разорвали на страницы и вывешивали на музеи работы любимых авторов. К музею подходили поклонники Рембрандта и видели, каков их любимый художник на самом деле. Был большой скандал.

Самой провокационной работой «Группы быстрого реагирования» была фотосерия «Если бы я был немцем». Нас тогда волновала национальная идентичность, живя в Харькове и объявившей независимость Украине, мы задавали себе вопрос: «Кто мы такие в этом городе и в этой стране?» «Плюю на Москву» и «Ящик для трех букв» тоже были об этом.

«Если бы я был немцем»© Сергей Братков

«Если бы я был немцем»© Сергей БратковУкраинцы по своему темпераменту похожи на немцев — особенно на баварских немцев — своей веселостью и беззаботностью. Поэтому, когда немецкие оккупанты входили в Харьков, они смогли наладить там какую-то жизнь, при том что было и подполье. Национальные корни нашего арт-коллектива были запутанными: у меня бабушка была немка, у второго нашего участника, Солонского, дедушка был немец, у Михайлова папа был еврей. К тому же Боря наполовину украинец, а я чисто русский. Такая гремучая смесь: немцы, евреи, русские и украинцы.

Один мой приятель, который учился в художественно-промышленном институте, был коллекционером и собирал военную форму. В то время все бредили Штирлицем, а у него оказался костюм оберштурмбаннфюрера, и я его в нем сфотографировал. Он держал на руках маленькую девочку — получился такой перевернутый «Воин-освободитель». Мы обсудили с Михайловым эту фотографию и решили сделать серию об оккупированном Харькове — представить себя на месте немецких оккупантов, которые бы пользовались открывшимися перед ними возможностями. Что бы мы делали, если бы были немцами в покоренном городе? Ну не убивали бы, конечно, и не вешали. Начав снимать, мы серию расширяли и расширяли — коснулись не только больных национальных вопросов, но и исторических и сексуальных. Очень сильная получилась смесь. Мой галерист недавно выкупил «Если бы я был немцем» у немецких коллекционеров, а показать ее сейчас в Москве невозможно. Она на пять статей тянет.

Ну и пусть курорт огорожен колючей проволокой — мы на ее фоне не снимаемся.

Последней работой «Группы быстрого реагирования» стал «Караул». В 1997 году мы оказались в Москве. Остановились в гостинице «Россия» и, проходя по Красной площади, увидели, что сняли охрану возле Мавзолея. Там больше нет солдат с винтовками. Сразу появилось чувство, что Родина ушла и Красная площадь стала туристическим местом. Мы вернулись в гостиницу, взяли в кафе два столовых ножа, встали с ними в почетный караул возле Мавзолея, а потом, высоко задирая ноги, прошли строевым шагом до середины Красной площади. Тут нас и арестовали.

В двухтысячные актуальность провокаций уже упала. Все «устаканилось» — вот хорошее слово, которое много говорит о постсоветских людях. Еще одно выражение, которое характеризует эпоху и которое я до сих пор часто слышу, особенно в Москве, где его произносят с особой интонацией, — «Не парься!» «Не парься, Серега, не парься!» — ох, как я его не люблю.

В начале 2000-х я просидел большое количество времени в своей студии, занимаясь живописью, а потом я вдруг увидел, что мир полон эмоциями и людьми. Мне стали особенно интересны люди. Я понимал, что в 1990-е годы, несмотря на весь драйв в современном искусстве, художнику не оставалось места, поэтому мне были близки люди, которые не изменили себе и своим принципам, остались в строю и занимались своим делом. Например, уже перебравшись в Россию, я снимал металлургов. Я приехал на металлургический комбинат в цех, где идет конвейер, на котором режется проволока. Это очень опасное производство. Бывает, проволока срезается так, что она улетает в сторону со скоростью пули. Весь потолок цеха пробит, как на войне, а эти ребята-металлурги стоят у стены и спокойно курят. Они будто бы гордились, что их ровесники пошли на рынки торговать китайскими трусами, а они за 100 долларов стоят на передовой. Они были героями нового времени. Такими же были бойцы без правил, которых я снимал сразу после поединков, и десантники, купающиеся в фонтане.

© Сергей Братков

© Сергей БратковПотом герои закончились, и мне стала интересна толпа. Я много снимал панорамной камерой толпы людей — от крестного хода до рок-фестивалей. Ярче всего о постсоветском человеке говорит парковка возле магазина «Ашан»: сотни автомобилей и толпа, которая с определенным достоинством и даже показухой загружает купленное в машины. Они кичатся материальным — и это типично постсоветская картина. Советские люди тоже были материалистами, но в основном их заботило только то, чтобы государство равномерно распределяло материальные блага. Постсоветские люди не полагаются на государство, они понимают, что надо надеяться только на себя. Одна из сегодняшних больших проблем — коррупция — происходит из-за того, что люди надеются только на себя. Они максимально устраивают свою жизнь с решимостью идти даже на преступления. В 1990-е они могли пойти на захват собственности — схватить какое-то производство или осуществить еще какой рейдерский акт. Сегодня, когда бесхозной собственности стало мало, можно захватить место чиновника, сделать липовую диссертацию и так далее.

© Сергей Братков

© Сергей БратковПостсоветские люди привыкли жить с чувством подмены: подмены товаров и подмены понятий, над которыми производятся манипуляции. Сюрреализм этой двойной логики ни у кого не вызывает раздражения, да и вообще никакой реакции — его просто не замечают. В нашей стране сочетается несочетаемое — одновременно уживаются роскошь и нищета, опасность и защищенность, пафос и несуразность. Особенно ярко это видно в Москве. Когда я делал выставку о Москве «Шапито Moscow», я показал ее сюрреалистическим цирком, который никак никуда не уедет.

«Шапито Moscow»© Сергей Братков

«Шапито Moscow»© Сергей БратковКак-то я снимал толпу на грязевом курорте на Кубани. Раньше это было жерло потухшего вулкана, заполненное грязью, — дыра дырой. Потом какие-то предприимчивые люди сообразили, что на этом можно заработать деньги. Обнесли территорию колючей проволокой, добавили из шланга воды, развезли побольше грязи и установили вокруг помосты. Вроде бы не Баден-Баден, но туда повалили люди. Сработали свойства постсоветского человека, о которых мы говорим: одновременно стремление к стадности и индивидуализм, выраженный в культе оздоровления, слепота и глухота к подмене понятий. А что? Мы отдохнули, и неплохо, оздоровились, а главное — получили фотографии. Ну и пусть курорт огорожен колючей проволокой — мы на ее фоне не снимаемся. Постсоветский человек — это человек с фотоаппаратом как с ружьем.

© Сергей Братков

© Сергей БратковМоя последняя выставка «Заговор», снятая в глухой деревне Цинеево, затрагивает еще одну примету постсоветских людей — это духовность. Слово «духовность» появилось еще в советское время. Причем представление о «духовном» в то время было достаточно нелепым и опять же сюрреалистическим. Оно одновременно включало в себя все что можно: православие, оккультизм, шаманизм, гипнотизм, сеансы Кашпировского и увлечение восточными философиями. А в постсоветском человеке это стремление к духовности еще больше усугубилось: люди, освободившиеся от уравнительной советской идеологии, захотели ощутить в себе инаковость: «Вот мы какие особенные!» Посмотрите, сколько в киосках продается журналов о магии, гороскопах, сколько объявлений о гадании и колдовстве — это целая индустрия, которой все охвачены. Такого нет, наверное, ни в какой другой стране, потому что представление о духе и о смерти у нас осталось с советских времен. Языческий «Заговор» — провокативная выставка, которая раздражает «духовность» и оседлавший ее сейчас патриотизм.

«Заговор»© Сергей Братков

«Заговор»© Сергей БратковВ этой деревне, где я снимал «Заговор», живет персонаж, которого можно назвать образцом постсоветского человека. Там глубинка — дикая природа, она меня просто парализует. Попав туда, ощущаешь какую-то свою полную никчемность и понимаешь, что тут ты должен ухаживать за животными: корове подносить, гуся чухать, бобру поклоняться. Понимаешь, что человек перед этой природой — песчинка.

В этой деревне живут всего три мужика — как говорится, бобыли — без баб. Одного из них зовут Балалай — может быть, он тарахтел, как балалайка, в молодости, когда за девками бегал, а сейчас это испитой мужик с хриплым голосом. Когда я приехал в эту деревню, чтобы побыть в одиночестве и поснимать, я первым делом подумал: «Может быть, обратиться к нему, поговорить с ним, чтобы он что-то повспоминал, рассказал». Рано утром на Пасху я спрашиваю: а где Балалай? «Да он уже об бутылку споткнулся», — пояснили мне мужики. На следующий день я постучал к Балалаю в хату и увидел такую картину: в доме все по-черному — хуже, чем в общежитии у металлургов в день получки. Сидит мрачный Балалай перед телевизором. Я говорю: «А я бы хотел вас пофотографировать» А он: «Нет, новости дослушаю, вот тогда и поговорим! Не мешай мне просвещаться!»

Записал Денис Бояринов

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

14:53Из фонда V-A-C уходит художественный директор Франческо Манакорда

12:33Уволился замдиректора Пушкинского музея

11:29Принято решение о ликвидации «Эха Москвы»

2 марта 2022

18:26«Фабрика» предоставит площадку оставшимся без работы художникам и кураторам

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202457247 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202454846 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202457097 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202461841 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202461965 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202464080 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202464994 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202470956 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202469794 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202456834 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials