В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

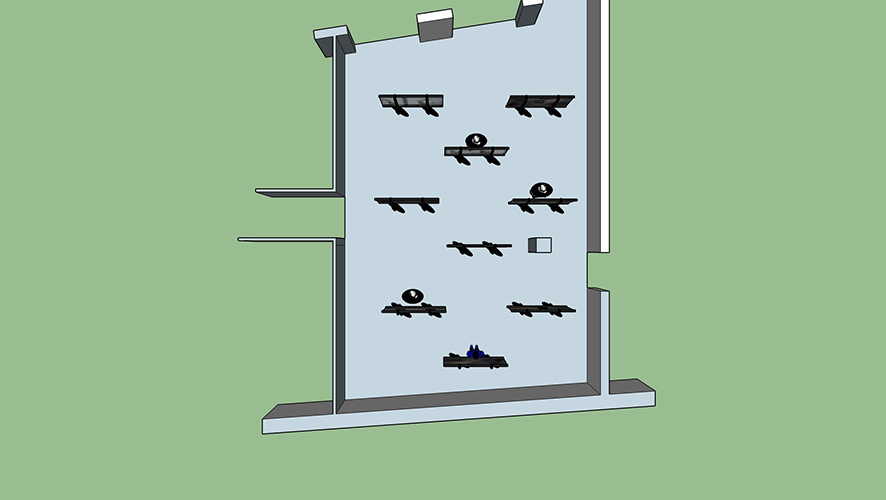

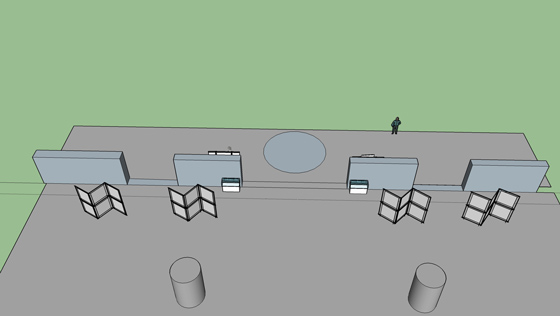

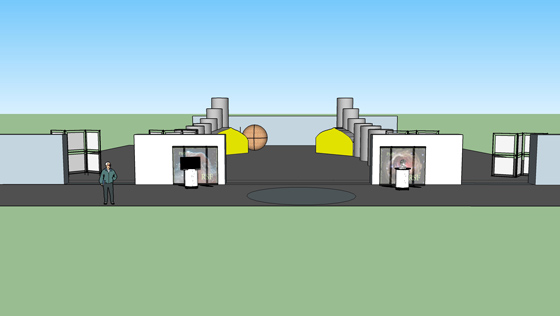

28 ноября 202426727 Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтики

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтикиХудожник Арсений Жиляев и Катерина Чучалина, куратор и программный директор фонда V-A-C, обсудили возможности сотрудничества с российскими нехудожественными музеями, эксперименты с экспозицией, а также изменившуюся роль музейной бюрократии. Беседа является первой в цикле материалов, подготовленных COLTA.RU совместно с Центром экспериментальной музеологии. ЦЭМ — инициатива Арсения Жиляева и фонда V-A-C, направленная на развитие и поддержку инновативных проектов, обращающихся к экспериментам с формой художественных институций, а также к выставке и музею как особым медиа.

Арсений Жиляев: Катя, ты, как и я, уже много лет занимаешься проектами в нехудожественных музеях Москвы. Почему именно сейчас появилось ощущение исчерпанности, невозможности продолжения сотрудничества? Да, есть объективные факторы. Отмена выставки в Мемориальном музее космонавтики, ужесточение цензурной политики — но, мне кажется, это лишь поверхностные эффекты. Ведь если говорить о цензуре, то речь должна идти не только о государственной цензуре, но и о самоцензуре, о попытках работников музейных институций предугадать, а значит, реалистически представить идеологически верную интерпретацию своих экспозиций. В этом смысле история с ММК чрезвычайно интересна, потому что российский музей впервые так открыто продемонстрировал, что он фактически занимается тем же самым, что и художники, — разработкой альтернативных миров, в той или иной степени коррелирующих с реальностью. «Нам не нравится интерпретация будущего в “Колыбели человечества”, которую нам предложил Жиляев, мы сделаем свою “Колыбель человечества” и докажем, что будущее может быть отличным от художественного». Это очень похоже на то, как описывал Гройс трансформации социалистического реализма, который постепенно из просто живописи стал превращаться в концептуальный проект в том числе из-за того, что художники были вынуждены предугадывать будущие изменения политического курса партии. Вот если возвращаться к началу вопроса: может, именно этот фактор, осознание музеем себя в качестве самостоятельной художественной единицы и в этом смысле конкуренция его с художником, делает их взаимодействие более невозможным здесь и сейчас?

Катерина Чучалина: Действительно, мы делали уже несколько проектов в нехудожественных музеях, и всегда меня интересовал музей как медиум; в таких случаях тематическая близость художественного проекта и музея — всегда только предлог (в хорошем смысле этого слова), пароль для возможного начала разговора — о политике репрезентации, методологии, идеологии и т.д.; мало ли интересного в музее. Музей Вооруженных сил, музей «Пресня», Институт Африки, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей — все это разные истории, итог которых в разной степени драматичен.

Ты говоришь, что сейчас стало невозможно работать и появилось чувство исчерпанности. Для меня оно наступило еще в прошлом году, я зареклась вступать в отношения с музеями на неподготовленной территории и решила, что повторять этот опыт буду только при минимальной обоюдной заинтересованности. В истории с ММК то и примечательно, что музей сам проявил активный интерес и к твоему проекту, и к нам (фонду V-A-C. — Ред.). Поэтому я и согласилась на это.

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтики

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтикиБезусловно, состояние самоцензуры, в котором пребывают музеи, создает большое поле для конструирования реальности, а точнее — для конструирования риторики сомнения. В случае с ММК это была мощная смесь рационального и мистического: от аргументов о космистах и истории научно-технического прогресса и от претензий к шрифтам и конструкциям, которые ты использовал в проекте, до обращения к высшим силам (а также космонавтам), которые незримо присутствуют при принятии решений обо всем, что происходит в Музее космонавтики, и противятся именно такой «Колыбели человечества», как у Жиляева. Поистине заслуживают уважения усилия по нагромождению аргументов и постепенному нагнетанию невозможности выставки, сделанные музеем, вместо простого и грубого отказа, который мог бы случиться. Но ты прав — музей ведет себя совершенно художественно: риторика отказа строится на ином видении «Колыбели человечества» и при значительном градусе возвышенного ввиду разговоров о космосе.

Меня в этой ситуации еще интересует всегда механизм принятия решения о присутствии искусства в музее. Очевидно, что в большинстве случаев право это всецело и безраздельно принадлежит директору. В ММК было интереснее, потому что там есть художественная коллекция и большой опыт временных выставок, а значит, с одной стороны, есть формальная процедура обсуждения на методсовете научно-технического музея, а с другой стороны — уверенность в своей компетенции в определении, что есть искусство, а что нет. И мы все это прошли, все дискуссии, встречи с научным руководством музея. Интересно, что в конце этого туннеля, на последнем витке у директора в кабинете, всегда появляется требование некоей бумаги сверху, на которой должно быть написано, что это искусство (однажды в безвыходной ситуации — неделя до открытия международного проекта — я такую принесла в Институт Африки из Минкульта). Ну и, конечно, нет никаких сомнений в том, что если бы такая бумага была у меня с собой в ММК — этой интересной истории не было бы.

Жиляев: Очень интересно! Риторика сомнения, как мне кажется, обычно присуща критическому, как правило, художническому взгляду. Собственно, благодаря постоянному сомнению в монолитности предлагаемых сверху идеологических конструкций искусство до сих пор претендует на некое уникальное знание. В частности, это то, что отличало ранее взгляд профессионала от взгляда любителя, искусство авангарда от китча и массовой культуры. Но получается, что в современных реалиях у художника появились серьезные конкуренты. И речь уже идет не о производственных мощностях — здесь ни у кого нет сомнений в том, что СМИ и политтехнологические отделы обладают несравнимо большим потенциалом в вопросах формирования образов и создания ситуаций, — а именно о присущей критическому взгляду интенции. Можно говорить о том, что мы попали в эпоху зазеркалья, когда появившийся в какой-то момент сканирующий взгляд оказывается заперт в системе разбитых, критичных зеркал. И это уже не четко выстроенная система идеологического аппарата государства. Это общественное зазеркалье, пространство взаимного подозрения, где уже довольно сложно определить, откуда шел первоначальный импульс и в какую сторону он был направлен.

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтики

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтикиЗдесь нам бы пригодилась новая теория отражения, учитывающая все эти трансформации. Если мы должны констатировать растворение критического взгляда в его, так скажем, традиционном виде, то следующим шагом прогрессивного музея будет посткритический реализм. То есть жест, который смог бы отрефлексировать, отразить эту тотальную рефлексивность современной российской (и не только российской) реальности. Мы здесь подходим к очень важному вопросу о выработке нового метода работы. Мне видится, что именно через опыт институционального взаимодействия, опыт, выходящий за рамки индивидуального художнического жеста, можно наметить пути для развития адекватных современности подходов. В этой связи ты не могла бы подробнее рассказать о проектах в Музее Вооруженных сил и Институте Африки, а также об особенностях их реализации?

Чучалина: Да, мы, собственно, и действовали исходя из этой гипотезы о возможности выхода через институциональное взаимодействие. Все институции, с которыми мы работали, были намеренно разными по своему бюрократическому и социальному статусу — частный крошечный музей, институт в системе РАН, филиал большого государственного музея, павильон ВДНХ, музей в подчинении у Минобороны — это все культурные институции с разной отражательной способностью.

Музей ВС, например, в котором мы делали проект с Мишей Толмачевым «Вне зоны видимости», находится в состоянии радикальной монументализации. Социальный запрос на историю войн как рычаг гражданского воспитания настолько высок, что музейная экспозиция предстает перед нами как священная история, начертанная на скрижалях, не подлежащая ни сомнению, ни обсуждению. Критическое высказывание там просто невозможно, к тому же критика сразу привела бы к срыву проекта. Поэтому работа художника была таким метатекстом, опоясывающим залы основной экспозиции, в котором имплицитно поднимались базовые для такого музея вопросы «свидетельства-видения». Ближе подступиться не было, пожалуй, никакой возможности. В этом случае, видимо, нет никакой сложной системы зеркал, есть приказ из управления культуры Минобороны на модернизацию и некое «современное искусство» в музее; он должен быть выполнен — и выполняется. Путь формально свободен, но музей остается непроницаем для разговора в силу своего внутреннего устройства.

Я исхожу из безграничной веры в музей. Это дает силы действовать, несмотря ни на что.

Надо сказать, что все проекты, которые мы делали, стремились к интервенции, к присутствию художника не в зале для временных выставок, а в постоянной экспозиции. Этот простой прием позволяет понять музей и работать с ним, а не в нем. Конечно, любой музей от этого приема всегда обороняется, и это нормально — это один из основных принципов его функционирования: защита визуальной и идейной оболочки. Попытки переставить местами предметы внутри музейной витрины или доложить к ним что-то новое рассматриваются как нападение, осквернение. Музейная витрина — закупоренная бутылка, никто не хочет выпускать джиннов. И это, кстати, закреплено юридически — набор экспонатов внутри нее подтвержден документом в вышестоящей инстанции. Очевидно, что музей, претендуя на генеральную линию в изложении истории государства, войны или научно-технического прогресса, опасается любой трещины, бреши, когда само тело этой истории может начать трансформироваться — и значит, историй может стать много.

Все эти выставки были и остаются социальными конструкциями, составленными не только из высказывания художника, но и из межинституциональных отношений. Взаимодействие с музейщиками на всех уровнях (в фондах, архиве, научном отделе) интересно так же, как и дипломатические переговоры с руководством. В Музее ВС было много такой внутренней работы — художник включил в свое высказывание многое из фондов музея. А, например, проект «Десять тысяч уловок и сто тысяч хитростей», который курировала группа WHW, не состоялся бы в Институте Африки, если бы не солидарность таких институтских структур, как Совет молодых ученых и Киноклуб. Примерно за месяц до открытия начался острый кризис отношений между нами и институтом; директор попросил «оставить всех в покое» — в тиши и пыли их роскошных интерьеров заброшенной колониальной лавки советского проекта. Совет выступил с официальной нотой поддержки проекта, что привело к хрупкому перемирию, которое все равно было нарушено — работа группы «Что делать» во дворе была цензурирована директором и на открытии закрыта черной тканью.

«Педогагическая поэма» в Музее Пресня

«Педогагическая поэма» в Музее ПресняМы вместе с тобой и Ильей Будрайтскисом делали «Педагогическую поэму» в музее «Пресня». Пригласили туда теоретиков, историков, кураторов, художников из разных стран обсуждать вопросы истории, искусства, музея. Это беспрецедентное событие, на мой взгляд, для музея, при этом руководство умудрилось оставаться абсолютно равнодушным к происходящему в течение всего года. Пока дело не подошло к финальной выставке. Скажи, что дает тебе сравнение этих двух твоих опытов — на Пресне и в ММК — для понимания того, каким должен быть проект художника, чтобы работать с музеями в этой общественной ситуации?

Жиляев: Я исхожу из безграничной веры в музей. Это дает силы действовать, несмотря ни на что. С одной стороны, велик соблазн закупориться в герметичную бутылку современного искусства и отправиться в путешествие в океане времени в надежде, что рано или поздно бутылка будет выловлена рыбаками, а сообщение, находящееся внутри, будет расшифровано. Наверное, в некотором смысле этот сценарий неминуем, особенно если мы говорим о России, где актуальный художественный контекст лишен минимальных инструментов для адекватного восприятия происходящего здесь и сейчас. Но превращение этого сценария в самоцель, фетишизация художника-одиночки и — шире — автономии искусства, видится мне претенциозным декадентством.

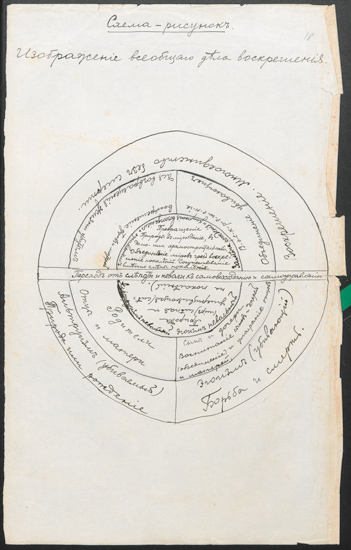

Очевидно, что реальные институциональные машины трансформируются чрезвычайно медленно. Возможно, гораздо дольше жизни одного художника, одного художественного проекта тем более. Если исходить из радикальных взглядов на музей как место, способное не просто адекватно отражать реальность, но быть для нее агентом прогрессивных изменений, то, конечно, позиция художника более выгодна. В том смысле, что художник может в режиме лабораторного эксперимента создавать сценарии развития реальности, в том числе включающие музей как свою важную часть. Возможен ли сегодня Воскрешающий музей Федорова? В полной мере — безусловно, нет. Но концепция музея как сообщества, музея как собора людей, направляющих свою деятельность на трансформацию искусства, общества и человеческого вида в целом, вполне воплотима на территории искусства. Первый Воскрешающий музей появился еще при жизни Федорова в Воронеже. Его организовал в своем доме Лев Соловьев. Музей был посвящен умершей жене Соловьева и помимо постоянной экспозиции включал в себя бесплатную живописную школу. Или же пример из современности: «Музей бессмертия», идея которого была предложена Борисом Гройсом, а инсталляция организована Антоном Видокле вместе с участниками его бейрутской школы.

Схема супраморализма. Рукопись Федорова

Схема супраморализма. Рукопись ФедороваНо можно пойти дальше, попытаться выйти за рамки лабораторного формата. В некотором смысле то, чем сегодня занимаются спецслужбы и корпорации вроде Google и Facebook, во многом соответствует импульсу Федорова о максимально полном сохранении данных о жизни каждого человека. Но очевидно, что архивы, формируемые спецслужбами и корпорациями, не будут использованы для воскрешения из мертвых или же каких-либо социальных трансформаций, направленных на развитие человеческого потенциала. Контроль, подавление и зарабатывание денег — вот их основные цели. Но можем ли мы представить соединение в музее художника с теми технологиями и институциональными возможностями, которые есть у корпораций и спецслужб? Это дерзкая постановка вопроса, но она не может не вдохновлять.

Современные музеи сложны в том смысле, что они являются продуктом запутанной композиции противоречивых сил и обстоятельств. Так, у меня сохранились теплые отношения с некоторыми работниками ММК. Я уверен, что такие искренне любящие свою работу люди не позволят музею умереть. Поэтому в каждом конфликте необходимо помнить, что есть некий монолитный образ музея как вещи в себе, а есть реальное положение дел. Например, как выяснилось, в ММК начальство, включая директора Наталью Артюхину и замдиректора Вячеслава Климентова, работало по контракту, рассчитанному на год. Контракту, заключенному при одной политической конъюнктуре и завершающемуся при абсолютно другой. Колебания в рамках заранее очерченного идеологического и бизнес-плана на год — это потолок их способностей. В этом смысле нет ничего удивительного в их противоречивых высказываниях и необходимости вранья, которые для внешнего наблюдателя возникают, как кажется, внезапно. Хотя на самом деле являются попыткой подстроиться под новые веяния в аппарате президента или трансформации культурной политики Москвы.

Но достаточно ли только лишь обслуживания пожеланий политических элит для такой институции, как музей? Очевидно, что нет. Так вот, мне кажется, что такого рода «музейные лимитчики» вместе с их веяниями, контрактами и прочими человеческими слабостями надолго в музее не задержатся. Он им не нужен, неинтересен, он превосходит их, он слишком сложен. Поэтому я не теряю оптимизма. Хотя история музея «Пресня» являет нам более драматичный пример. Там дорогие мне и коллегам люди, верившие в музей, оказались вынуждены его покинуть. Недавно Саша Повзнер рассказал мне, как его на одном из поворотов обогнало такси, за рулем которого находился бывший директор музея «Пресня». Тот самый, что помогал нам с «Педагогической поэмой», а после с Ильей Будрайтскисом курировал выставку, посвященную трагическим событиям 1993 года. Саша запомнил директора, так как тот помогал ему с экспонированием его работы на фасаде здания.

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтики

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтикиЕсли вернуть тебе же твой вопрос. Поговорить еще немного о методологии художественной работы с музеями и художественными проектами, использующими музей в качестве медиума. Меня всегда интересовало: как ты себя чувствуешь в роли куратора в них? Где, собственно, проходит граница между художником и куратором, если речь идет о мутации границ индивидуального художественного высказывания и фигура художника сама вбирает в себя позицию куратора? Мне кажется, что у многих музейных проектов, которые ты делала, можно найти общие черты, говорящие о глубине твоего вклада в них. Не могла бы ты раскрыть свою кураторскую или кураторско-художническую кухню?

Чучалина: Ты говоришь, что безгранично веришь в музей и его потенциал как агента прогрессивных изменений. Говоря отвлеченно, я тоже. Но, боюсь, в реальности я не вижу никаких оснований надеяться на его активную позицию и силы прямо сейчас. Я думаю, что вернуть это музеям может только полная разгерметизация, открытое взаимодействие с разными видами человеческой деятельности, в частности, с искусством, с художниками, но никакого движения в эту сторону я не вижу. Конечно, для музея это ведет к растворению концепта и самого института, но другого пути нет.

Я вообще действую и чувствую себя как бы в отсутствие музея — не в тоске по утраченному, разумеется, а внимательно рассматривая то, что называется музеем сейчас. Наше общество радиоактивно, ДНК общественных институтов ломается и мутирует. Честно говоря, я даже не уверена, что сейчас возможно анализировать какой-то список институций под общим наименованием «музей». Что общего у музея «Гараж» и Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей? Пожалуй, ничего (кроме анекдотической оппозиции: у последнего нет, к сожалению, благотворителей, а у первого — гаража).

Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger), 2014. Installation by Peggy Buth© Wolfgang Günzel

Foreign Exchange (or the stories you wouldn’t tell a stranger), 2014. Installation by Peggy Buth© Wolfgang GünzelНадо сказать, что в условиях недофинансирования и оскудения музеи тем не менее отчаянно боятся пустоты, стремясь заполнить каждый сантиметр своих площадей, постоянно производят визуальную среду. Важно понимать, кто, как и зачем это делает. Макеты в музее Бутырки делаются руками заключенных; Музей леса состоит из продукции деревообрабатывающей промышленности; в экспозиции Исторического музея — фотоколлажи из голливудских фильмов; торгово-промышленное оборудование повсеместно; гирлянды над входом в концлагерь; километры пейзажей в биологических музеях и т.д. Работать с этой средой увлекательно, тем более что искусство занято ровно тем же — документами, архивами, объектами, пространственными композициями, зрителем, социальными связями, медиаэффектами. Но мы, музеи и современное искусство, как будто находимся в двух запертых друг от друга мирах, посещая друг друга в качестве брезгливых критиков или вовсе сторонясь. Справедливости ради надо признать, что это обоюдно.

Есть, к слову сказать, потрясающе интересные явления, достойные отдельного исследования музеологического, но и художественного. Недавно я была на семинаре музейщиков, организованном Музеем ГУЛАГа, — они пригласили людей, которые по всей стране создали экспозиции про ГУЛАГ. Это все совершенно автономные интенции и самостоятельные музейные решения, не объединенные ни директивами сверху, ни методологией, появившиеся в рамках одной общей потребности, но в разных обстоятельствах: один музей сделали любители турпоходов, другой создал владелец районного торгового центра, третий — добывающая ресурсы корпорация. Или музеи-клоны закрытых военных городов, которые, ровно наоборот, были созданы одинаковыми, а теперь формируют свою визуальную идентичность, несмотря на принудительно общую историю.

В интернациональном поле я ощущаю себя действующей на территории, обозначенной некогда такими проектами, как хорошо известный «Mining the Museum» Фреда Уилсона. Эта территория развивается, радикализируется иногда, например, усилиями Клементины Делисс — куратора, возглавившего недавно городской этнографический музей во Франкфурте (контракт прошлой весной расторгнут городскими властями). Она действовала абсолютно радикально, «отменив» основную экспозицию и предоставив художникам исключительное право интерпретировать огромную и, можно сказать, градообразующую коллекцию классического немецкого музея. На этой территории, разумеется, много имен и проектов.

Fred Wilson, Mining the Museum

Fred Wilson, Mining the MuseumВозвращаясь к своей деятельности, могу сказать, что мне равно интересны и художественные исследования отдельного реального музея, и системные явления — лакуны и утраты (тематические и исторические), аберрации (музеи пыток и бабочек), и полностью фиктивные музейные проекты, созданные художником.

Мне кажется, что «Авангардная музеология» — серьезный вклад в этот разговор. Меня иногда спрашивают, в каких отношениях ты находишься как художник с корпусом собранных тобой текстов и как в этой ситуации твоя роль отличается от художника, скажем, «Колыбели человечества».

Жиляев: Да, наверное, такого рода постановка вопроса имеет право на жизнь. Я отслеживал отзывы на английскую публикацию книги. Так вот, однажды мне попалась заметка, в которой неизвестный мне человек описывал «Авангардную музеологию» как замечательный пример литературной мистификации. Ведь действительно многие тексты даже для меня самого кажутся столь экстравагантными, что сложно поверить в их аутентичность. Это касается прежде всего материалов, связанных с марксистскими экспериментами. После революции в рамках идеи формирования новой пролетарской идентичности в музеи пришло работать много людей без профессионального культурного образования. Их язык очень похож на язык пропагандистского плаката. Он полон энергии преобразования, хоть и выражает себя зачастую через набор шаблонов. Сегодня ничего подобного нам не найти. Ну разве что в литературе, например, в заключительной части раннего романа Владимира Сорокина «Тридцатая любовь Марины», которая состоит из потока идеологических клише, взятых из речей советской номенклатуры. Главное отличие сорокинского автоматического письма от материалов музеолога в том, что в конце 1920-х эта речь еще несла в себе смысл. Но представь себе, что должен думать англоговорящий исследователь, читающий про то, как заслуженный советский нейрофизиолог Бехтерев предлагает создать музейную комиссию, которая будет вскрывать черепные коробки видных граждан советского государства с целью изъятия из них мозгов и демонстрации их в музее!

Обычно в моих художественных проектах речь идет о фиктивной истории, которая мимикрирует под нон-фикшн. В случае с «Авангардной музеологией» имеет место обратная ситуация. Так что в некотором смысле более художественное прочтение умаляет радикальность представленных в публикации материалов.

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтики

Арсений Жиляев. Эскизы к проекту «Колыбель человечества 2» в Мемориальном музее космонавтикиНо если говорить серьезно, то, конечно, я во многом воспринимаю «Авангардную музеологию» как свой концептуальный проект. Идея возникла как следствие моего художнического исследования, и оно несет травму своего рождения. Если подходить к «Авангардной музеологии» с позиции строгих критериев академического знания в хорошем смысле этого слова, то я должен признать, что книга не может им полностью соответствовать. Но у меня и не было такой цели. Идея была в том, чтобы обозначить новую территорию и сделать предварительную разметку на ней. Собственно, термин «авангардная музеология» не существовал прежде, как никогда не объединялись столь разные авторы и разные музейные проекты. И мои основные усилия были направлены на то, чтобы доказать возможность их совместного рассмотрения в виде цельного проекта, хоть на поверхностном уровне и имеющего заметные различия. Так, книга открывается разделом о русском космизме, который рождается из русской религиозной философии. В частности, мы печатаем в нем замечательный текст Флоренского об уникальности церковного ритуала как особого вида синтетического искусства, не поддающегося музеефикации. В последней части есть раздел, посвященный музеям атеизма и попыткам секулярной экспозиции превзойти силу этого религиозного ритуала. Но все это — часть одной большой дискуссии о границах музея, нашего общества, человека, науки и Вселенной, если хочешь.

Чучалина: Хотелось бы продолжить этот разговор, вовлекая в него все больше участников. Иногда музей — это повод поговорить о Вселенной. А иногда нужно быть прицельно точным и практичным. И я очень надеюсь, что наш общий опыт и книга «Авангардная музеология» станут полем притяжения для постоянно действующей ячейки коллег из разных сфер культуры и искусства и мы сможем осуществлять другие выставочные и издательские проекты в этом направлении.

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202426727 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202425013 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202427862 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202433756 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202434310 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202436874 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202437599 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202443178 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202442810 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202438506 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials