В разлуке

В разлукеРазговор c оставшимся

Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202439658 Уильям Поуп Л. «Полис или Сад Человеческой природы в действии», 2006

Уильям Поуп Л. «Полис или Сад Человеческой природы в действии», 2006Что мне не было очевидно, когда я некоторое время назад только приехала в Америку, — это что, оказывается, я белая. Ведь это именно меня обыскала полиция во время рождественской службы прямо в храме уральского города Невьянск, потому что прихожанам показался подозрительно темным мой фенотип. В Америке мое темное поблекло очень быстро. О моей белизне меня просвещает университет — если я в нем, значит, я белая с вероятностью 70%; меня просвещает город, где я сейчас живу, Чикаго. Если я еду в метро на север, большинство пассажиров белые, хотя машинистка или машинист почти всегда черные. Если я еду на юг, большинство пассажиров черные, машинистка или машинист тоже. Но чаще всего я еду на север, там мой университет.

В составе Чикагского филармонического оркестра от силы один-два черных музыканта, в публике — от силы 2% черных слушателей, зато среди смотрителей и буфетчиков черных большинство. Феминизм учит считать, сколько мужчин и сколько женщин находится в комнате, в совете директоров, в жюри, в составе выставки, в парламенте. Америка учит считать число черных и белых, часто перемножая его на число мужчин и женщин. Это мир чудовищно зримых различий — где угнетение слишком вопиюще окрашено в определенный цвет. Цвето-классовая драма обременяет и определяет визуальное искусство, в силу своей зримости принимающее нагрузку этого невыносимо откровенного разделения, которое отражает и принимает в себя каждый, кто имеет глаза. Зримость, структурирующая тут представление о неравенстве, его навязчивая визуальность определяют американскую паранойю (ведь паранойя гнездится в глазах), оба ее полюса, расистский и политкорректный, которые входят в гудящий резонанс, заглушая все другие — экономические, социальные, бессознательные — мотивы.

Если вы боитесь темноты, вы, возможно, расист. Раса и гендер, гендер и раса (но все меньше — класс). Эту головоломку пересечений никак не соберут в университетах, госучреждениях и общественных организациях уже несколько десятков лет. Правда и в том, что пропорциональная представленность — религия, в служении которой нельзя переусердствовать. Но что недопредставлено в пространствах репрезентации — классово угнетенная группа или цвет?

Сын Тома Ллойда с игрушечным автоматом во время пикета МоМА Коалицией художественных работников в 1970 году© Jan van Raay

Сын Тома Ллойда с игрушечным автоматом во время пикета МоМА Коалицией художественных работников в 1970 году© Jan van RaayВ академических и общественных пространствах вроде отсека личного досмотра в аэропорту считается необходимым уточнить, женщина ты или мужчина. (Возможно, агендер? «Гендерно нейтральные» уборные, обязательные для многих университетов, — это бывшие уборные для инвалидов, рядом с которыми просто появился дополнительный значок.) Идея гендерной неопределенности, не зависящей от того, кого человек напоминает вам внешне, стала нормой и задает этот социальный стандарт. Как к вам лучше обращаться — он, она или оно? Нельзя не ответить на этот вопрос, заставив собеседника гадать по вашей внешности и подвергнув таким образом угрозе попасть впросак и испытать неловкость либо невольно нарушить служебную инструкцию. Но никто не спросит, какой вы расы. В отличие от гендера, относительно неочевидности которого сходятся искусство и академия, раса продолжает функционировать на уровне видимого — ее нельзя не заметить и нельзя прикрыть (есть и те, кому удается размыть свою расу — но это может обернуться обвинениями в присвоении чужого угнетения и извлечении из него прибыли). Возможно, именно в силу этой зримости и неприкрытости разговор и даже мысли о расе в Америке кажутся куда более опасной и скользкой территорией.

Есть ли другой способ определить угнетенную группу, очевидно окрашенную в черный, кроме как по цветовому признаку?

Вообще-то это заметка о биеннале Уитни, которая идет сейчас в Нью-Йорке. Уитни показывает искусство-изнутри-Америки. Тех художников, которые еще не стали и, может быть, не станут признанными художниками-для-международного-потребления. То, что они делают, почти всегда связано с американской повесткой — о программном американизме говорят сами кураторы во вступительном эссе к каталогу. Это понятно тематически — полицейское насилие против черных и движение Black Lives Matter вместо мигрантского кризиса, отмена Obamacare вместо мер жесткой экономии, ку-клукс-клан вместо правых, рабство вместо колониализма, Трамп вместо Эрдогана, афрофутуризм вместо социалистической утопии, Гражданская война вместо Французской революции; эпидемия огнестрельных убийств вместо военных конфликтов с соседями; ультранасилие или просто пышный визуальный бред, иногда основанный на объясняющей критической основе, усиленный виртуальной реальностью или живописными эффектами, вместо вечного остранения. Есть и вещи, которые неспецифичны, — проекты по манипуляции с системой частного финансирования культуры, сложные спекулятивные видеонарративы про антропоцен, стереоочки, шизоинсталляции из крошечной мебели, утопически-экономический проект об интерактивном действующем женском кооперативе, на паях владеющем землей где-то в Сербии, представленный в экспозиции зеркальной призмой со змеями, раздающей всем желающим вай-фай и доступ к сайту кооператива. Но все же принцип эквивалентности и замен не поможет понять, что такое американское-искусство-изнутри-Америки.

Снаружи Америки американское искусство — это что-то совсем другое.

Уитни проходит в Нью-Йорке, но мне важно начать эту историю с Чикаго. С него я начала узнавать американское искусство в Америке. Снаружи Америки американское искусство — это что-то совсем другое. Изнутри Америки Фрэнк Стелла и Марк Ротко могут считаться американскими художниками только в случае их черных монохромов. То, что такое понимание стало частью американского консенсуса об искусстве, в том числе абстрактном, консенсуса, который не могут игнорировать кураторы, — результат направленных усилий черных искусствоведов, художников, теоретиков и активистов. Несколько десятилетий они упорствуют в том, что некоторые цвета — это не просто цвета, а некоторые вещи в мире не преобразуются в метафору и не могут быть поняты в переносном смысле. Направленность и, главное, успешность этого усилия по переписыванию всего проекта западного искусства, где расовые исследования во многом опирались на методологию феминизма, не может не восхищать. В этом дискурсе об искусстве слово «апроприация» часто имеет другую природу, чем для Джеффа Кунса (нет, он совсем не репрезентативен для американского искусства внутри Америки). Собственность — кража для анархистов, а для сепаратистски настроенных черных теоретиков кражей является любая апроприация черного — африканского искусства в модернизме, черной поп-культуры и африканской экзотики в постмодернизме. Сначала это напоминало мне паранойю, сейчас мне кажется, что в этом есть политический смысл. Я имею в виду, смысл для социальной группы — но не для отдельного субъекта. Западное искусство, говорят эти теоретики, только и делает, что заимствует, но не хочет быть должным. Они читают понятие культурного заимствования прямо-экономически, упорно возвращая ему буквально-агрессивный смысл присвоения. Там, где магистральная (то есть белая) история искусства читает в переносном смысле, черная история искусства настаивает на буквальном прочтении.

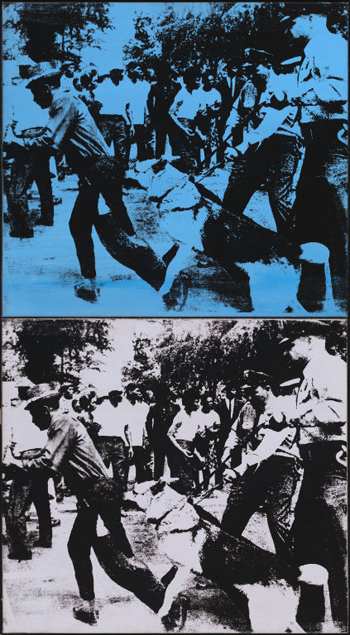

Энди Уорхол. «Маленькие расовые беспорядки», 1964. Коллекция Чикагского института искусств

Энди Уорхол. «Маленькие расовые беспорядки», 1964. Коллекция Чикагского института искусствРазбирая серию Энди Уорхола «Смерть в Америке» [1] в 1990 году, в самый разгар постмодернизма, черный историк искусства Мишель Уоллас говорит о том, что в уорхоловском методе производства «изображений изображений», который обесценивает жуткое, пропуская его через фильтр медиа, заминка происходит ровно в том месте, где в один ряд с электрическим стулом, отравленными консервами и автокатастрофой ставятся «Расовые беспорядки». Эта работа Уорхола висит в Художественном институте Чикаго. Уоллас утверждает, что фотография черного демонстранта, на которого бросается полицейская собака, выбивается из ряда статичных уорхоловских объектов. Это не опустошенный иконический знак, а «сюжетная историческая картина», причем история происходит сейчас, сюжет разворачивается в реальности, а изображение не отделено от своего референта, непосредственно отсылая к текущему насилию. Раса не аллегоризируется, утверждает Уоллас. Мне кажется, это парадоксальное утверждение — ключевое для всего проекта черного перепрочтения истории американского искусства. Оно невероятно моралистично и как бы из принципа игнорирует то знание, которое было приобретено в ХХ веке о бессознательном и языке. Оно игнорирует психоаналитическое представление о субъекте. Говоря психоаналитически, раса не является эквивалентной полу категорией. Раса, как цвет кожи, то есть как воображаемое качество, определяющее некую воображаемую общность, принадлежность или, наоборот, отверженность, должна тем не менее вести к символическому, то есть к означающему, уникальному для единичной психической истории и не разделяемому ни с какой общиной, кланом, родом или сообществом. Где-то должно возникать слово, иными словами, раса должна метафоризироваться. Только тогда будет возможен личный психоанализ для субъекта, обозначаемого в расовом дискурсе как один из черных, но входящего в анализ как единичный субъект, представленный через язык. Именно здесь в описываемой мной доктрине черной истории искусства и черной критики возникает принципиальный политический отказ от аллегоризации (этот термин использует Уоллас, но будет удобнее аллегорию заменить на метафору). Черное тело не покрывается означающим, не переходит окончательно в плоскость языка или изображения, так же как произведение не функционирует в этой системе мысли и в этом общественном пространстве отдельно от своего расово определенного автора. Отсюда вечные уточнения — белая художница, черный поэт. Черное тело всегда здесь, всегда подвергается насилию. Это определяет отношение к визуальному.

Расчленение цельного образа в модернизме с помощью кубистического дробления или экспрессионистского размазывания представлялось как эквивалентное реальному насилию, которое совершает маскулинный художник-модернист над телом женщины.

Когда в результате рентгенологических исследований открыли, что под красочным слоем «Черного квадрата» находится надпись «Битва негров в черной комнате», единственное, что волновало российскую прессу и искусствоведов, — это вопрос о плагиате и первопроходческом статусе изобретения Малевича. Статья художницы Ханны Блэк о надписи под «Черным квадратом» интерпретировала открытие как раз в духе феминистской критики модернизма 1970-х — как свидетельство структурного расизма, заложенного в высоком модернизме с его стремлением к чистоте. Идея о том, что для Малевича слово «негр» не отсылало ни к какому социальному субъекту из окружающей его реальности, для Блэк ничего не меняет. Значение имеет статус абсолютной черноты, выражающей «абсолютную свободу» белого универсального субъекта, в момент рождения которой стирается упоминание о другом, «расово и гендерно определенном субъекте», чьим предикатом она изначально являлась [2].

Может показаться, что в этом настойчивом буквализме есть что-то от знакомой идеи оскорбления чувств верующих. Идея оскорбления тоже возникает из представления о неметафоризируемости некоторых образов, которые якобы никогда не становятся просто означающими, всегда сохраняя связь со своим референтом. Икона — это и есть Бог; черный — это и есть черное тело раба, которое и сегодня продолжает подвергаться рабовладельческому насилию. Когда вы оскорбляете икону, вы якобы оскорбляете Бога. Бог в этом смысле как мать: ведь если выругаться по матери, некоторые принимают это на свой счет и отвечают физической агрессией, возможно, потому что знают — именно они и втянули свою мать в эту историю. Эта кровная прародительская паранойя («а если бы станцевали на могиле ваших родителей?»), через которую в том числе связываются националистические и консервативные аффекты, мотивирует активистов, громящих выставки в России и Украине.

Художник Паркер Брайт перед картиной Даны Шуц «Открытый гроб» на Уитни-биеннале, 2017

Художник Паркер Брайт перед картиной Даны Шуц «Открытый гроб» на Уитни-биеннале, 2017Но в чем суть и отличие действий черного художника Паркера Брайта, приходящего на биеннале Уитни и загораживающего собой картину «Открытый гроб» художницы Даны Шуц (белой и коммерчески востребованной художницы, я должна уточнить), которая в эффектной неоэкспрессионистической манере, на грани полного распада изобразительного мотива, пишет деформированное лицо мертвого Эмметта Тилла? Лежащее на поверхности различие заключается в том, что он производит контрперформанс, в котором зачеркивание произведения артикулировано как фраза и изобретение, а не уничтожает эту картину и не громит выставку.

Эмметт Тилл — мученическая икона движения за черное освобождение, и он, конечно, не тот обидчивый Бог, которого мы знаем в России, и не оскорбленная мать. Но что-то, все же связанное с кровнородственными, даже архаично-племенными, с предками и обрядами, отношениями внутри черного сообщества, о которых не устают фантазировать академия и искусство, тут определенно остается.

Жирные цветные слои краски, как бы вспухшие там, где предполагается рот, на месте которого — глубокая щель, проделанная в толще масла, убедительно преобразуют живописную материю в деформированную плоть, а затем, наоборот, заставляют увидеть изнасилованную плоть как живописную поверхность. Удачность этого живописного приема и есть самое неприятное в работе художницы. В преувеличенной живописности — провокационная суть картины, основанной на визуальном документе, широко известной в Америке фотографии мертвого черного подростка из Чикаго, замученного и изуродованного двумя белыми мужчинами в 1955 году в городе Мани, штат Миссисипи, где он гостил у родных. Эти мужчины заподозрили его в том, что он приставал к жене одного из них, выкрали из дома и избили до смерти, а затем утопили в местном водоеме, по некоторым версиям, предварительно кастрировав. Эта деталь важна потому, что поводом для линчеваний и в XIX, и в XX веке часто были подозрения в посягательствах черных мужчин на белых женщин, а суды Линча во многих случаях сопровождались посмертной кастрацией и имели яркую сексуальную подоплеку. История убийства Эмметта Тилла была одной из многих, но легендарной ее сделал акт, который совершила мать мальчика, Мами Тилл. Она привезла его тело домой, в Чикаго, и выставила его для публичного прощания незагримированным, в открытом гробу. Снимки тела широко публиковались в черной прессе и дали толчок новой волне черного сопротивления.

Черное тело всегда здесь, всегда подвергается насилию. Это определяет отношение к визуальному.

Любимый прием американских феминистских искусствоведов 1970-х заключался в риторическом уравнивании изображений женских тел и тел «реальных». Расчленение цельного образа в модернизме с помощью кубистического дробления или экспрессионистского размазывания представлялось как эквивалентное реальному насилию, которое совершает маскулинный художник-модернист над телом женщины. «Пикассо любил резать женщин на куски», — говорили они. Этот риторический буквализм в своей работе использует и Дана Шуц, но только наоборот — экспрессионистическое насилие над густой красочной субстанцией как хорошо читаемая метафора изуродованной, разлагающейся плоти граничит с беспринципностью и безвкусицей, но именно это качество заставило многих вернуться к вопросу об образе Эмметта Тилла и о том, кто и каким образом имеет право его использовать в сегодняшней Америке, а также каков статус черного тела в сегодняшнем мире.

На художнике-активисте, который загораживал картину своим телом несколько дней после открытия, был свитер с надписью «Спектакль черной смерти» (Black Death Spectacle). Очевидно, он не хотел позволить белой публике наслаждаться этой качественной живописью, отсылающей к жуткому телу и его открытой ране. С тех пор как в начале 1990-х стали окончательно доступны технологии видеосъемки и наружного видеонаблюдения, записи с полицейским насилием над чернокожими стали все чаще попадать в эфир — сегодня они набирают миллионы просмотров и отчасти стимулируют движение Black Lives Matter. Но видеотехнологии, позволяющие видеть расовое насилие своими глазами и анализировать его визуальную природу, пока мало повлияли на его статистику.

Кому должно принадлежать право идентифицироваться с жертвами и наслаждаться ими? Наслаждение идентификацией с черной жертвой и проецированием на нее своих фантазмов — не только белый грех. Канонизация собственных мучеников мало чем отличается в этом плане.

Картина Даны Шуц «Открытый гроб» на Уитни биеннале, 2017

Картина Даны Шуц «Открытый гроб» на Уитни биеннале, 2017Доводы о том, что работа поднимает вопросы и вызывает дискуссию, художник-активист отвергал. Все, кто хотел сфотографировать работу, вынуждены были фотографировать его спину с фразой о спектакле черной смерти. В письме к биеннале Уитни Ханна Блэк, та же, что писала о расистской природе «Черного квадрата», предъявила требование не только снять картину «Открытый гроб», но и уничтожить ее, не дав белой художнице Шуц коммерчески и символически извлечь «прибыль» из зрелища черной смерти, даже если ею якобы двигал «белый стыд». Это требование не было выполнено, но оно и было очевидно риторическим: изображения картины мгновенно распространились в интернете, и вряд ли целью активистов было требовать права на забвение. Чуть позже в интернете было опубликовано поддельное письмо, в котором Шуц якобы приносила извинения, обязуясь изъять картину из коммерческого и медиаоборота и никогда более не выставлять ее. Кроме того, от имени Шуц сообщалось, что определенный процент своих заработков она будет отчислять на движение Black Lives Matter. Текст письма не встретили с восторгом даже черные критики и художники: Шуц и не думала извиняться, но, вкладывая в ее уста эти униженно-формальные слова, которые они ожидали бы от раскаявшейся белой художницы, анонимы буквально заткнули ей рот.

Именно с Эмметта Тилла передо мной стало разворачиваться американское-искусство-изнутри-Америки. Еще до того, как открылась Уитни, я увидела в Чикагском музее современного искусства работу 2005 года местного художника Джейсона Лазаруса, которая называлась «Стоя на могиле Эмметта Тилла, день эксгумации, 1 июня 2005 года». По правде говоря, эта работа выглядела как одна из тысяч постконцептуальных фотографий, которые работают с фронтальным ракурсом, заурядностью пейзажа и архитектуры, индексальностью фотофакта и — отсутствием непосредственного объекта, на место которого приходит собственно место. Но, в конце концов, это просто метод и медиум, как и живопись маслом, а особенной эту работу, как в случае с картиной Шуц, делал Эмметт Тилл, вернее, его тело, историю которого я тогда не знала. Его тело отсутствовало на фотографии, поскольку снят был момент после того, как гроб вынули из могилы (художник вроде бы опоздал на эксгумацию, которую затеяли потому, что в деле появились новые доказательства). В тот момент, когда в медиа снова вспыхнул интерес к этой истории (о которой не то чтобы забывали, особенно черные художники и теоретики визуальной культуры, в 1990—2000-х обращавшиеся к ней снова и снова), это был неожиданный способ говорить о теле Тилла — не возвращаясь к тем ужасным снимкам, собственно, к зрелищу тела.

Джейсон Лазарус. «Стоя на могиле Эмметта Тилла, день эксгумации, 1 июня 2005, Элсип, штат Иллинойс», 2005

Джейсон Лазарус. «Стоя на могиле Эмметта Тилла, день эксгумации, 1 июня 2005, Элсип, штат Иллинойс», 2005При всей постконцептуалистски-привычной выхолощенности и заурядности политически снимок оказался максимально заряженным. Изучив историю, которая для Чикаго является городской легендой, сложно не понять, насколько психически и политически инвестирована эта простая работа. Некоторые герои и иконы часто не имеют тут «федерального» значения, они привязаны к городу и его людям, к диаспорам и местам их обитания. Отчасти это результат сегрегированности местной жизни, но одновременно свидетельство силы местных сообществ, залог того, что образ Тилла, его тело, могила, гроб со стеклянной крышкой и миф (в отличие от образа, скажем, Зои Космодемьянской, фотографии мертвого тела которой также были отчасти схожим образом использованы в печати) не становятся со временем пустым идеологическим анекдотом, но продолжают быть весомым (инвестированным) аргументом в дискуссии о расе.

Джейсон Лазарус — как и Дана Шуц — белый художник. Мне до сих не кажется естественным использовать в тексте эти расовые уточнения, но, не сделав их, историю не рассказать. Работа Лазаруса, такая осторожная, хотя одновременно взявшая на себя бремя многочисленных проекций, связанных с телом Тилла, не вызвала заметного скандала. Лазарус ничего не сказал о теле. Интерпретации его работы тем не менее занимают отдельную главу в истории спора о том, кто наслаждается черным телом и кто имеет право говорить о черном — о blackness как онтологической, социальной, визуальной субстанции, вытеснившей категорию класса и даже идеи социального конструктивизма, которые были частью расовой теории в прежние времена.

Мне до сих пор не кажется естественным использовать в тексте эти расовые уточнения, но, не сделав их, историю не рассказать.

Считающийся либеральным (читай, выступающим за интеграцию и создание в искусстве пространства возможного компромисса между маргинализованной чернотой и привилегированной белизной) чикагский (черный) историк искусства Дарби Инглиш пишет, что Тилл как черный подросток и Лазарус как белый художник встречаются в этой фотографии, зафиксировавшей отсутствие тела. Статья называется «Эмметт Тилл отныне и навсегда» [3]. В фотографии Лазаруса Инглиш видит «пространство межрасовой интимности», зону оптимизма. Эту зону оптимизма в своих других текстах он пытается обнаружить, например, в поздней цветовой абстракции, в которую «запоздало», уже после ее «высокого» момента, приходят черные модернисты. В ее универсальном языке они находят альтернативный способ быть «черным художником», не связанный напрямую с идентичностями и «черным реализмом», который считался и до сих пор часто считается уделом политизированных черных художников. Инглиш, как и большинство из тех, кто пишет черную историю искусства, игнорирует иерархию медиумов или первенства исторических моментов. Но при этом он ищет возможности в универсалистских языках, пусть даже запоздалых и изначально сконструированных на «белых» территориях, — такими для него являются постконцептуализм Лазаруса 2005 года и запоздалый абстрактный экспрессионизм 1971-го. Инглиша критикуют за мягкость — и за веру в универсализм, вернее, в то, что черное и черных можно или нужно вписывать в универсалистские модели даже для того, чтобы эти модели перечитать с точки зрения черной истории искусства. Неметафоризируемость тела, о которой говорилось раньше, — тот же отказ от универсализма языка. А именно тело и отсутствует в абстрактном экспрессионизме и фотографии пустой могилы.

В противовес Инглишу с его апологией черно-белой встречи в бестелесном пространстве приводят позицию черного поэта и теоретика Фреда Мотена, который, напротив, настаивает на том, чтобы смотреть и смотреть на жуткие фото мертвого тела Тилла и учиться, глядя на них, слышать блюз — звуки «черного плача» (black mo'nin'), как он это называет, по убитому. Взамен холодного и слишком теоретичного понятия бартовского пунктума (отношения Барта с матерью, в отличие от отношений с матерью Тилла, не кажутся Мотену достаточно любовными) он предлагает антитеоретичную феноменологию звука — черной аудиальной чувственности, как бы несводимой к абстрактным понятиям белых философов. В главе своей книги «In the Break» [4] Мотен говорит про красоту этих страшных снимков, на которые следует смотреть не с исследовательским интересом, а с любовью. А заканчивает историей про похороны своей родной тетушки — под звуки громких стонов и рыданий, которые издают черные плакальщицы. Тилл для него — та самая кровнородственная фигура, отношение к которой определяется семейственностью сообществ как основой черной социальной связи. В местном мультирасовом, но статистически клонящемся в сторону белизны академическом и художественном мире Мотен, культурный радикал, поэт-проповедник с почти сепаратистской, подчеркнуто непримиримой риторикой, почитается куда больше, чем Инглиш, которого интерпретируют чуть ли не как белого коллаборациониста. Мотен, важный герой местных визуальных и черных исследований, говорит, что черным следует отказаться от любых ретрибуций, а особенно от признания белыми вины. Их долги перед черными людьми слишком велики, и вместо того чтобы белые, повинившись, открыли бы черным новый кредит, поставив их на счетчик, надо «снести все это дерьмо напрочь». В этом его «черный марксизм» действительно необычайно притягателен. Аболиционизм Мотена — отражение аболиционизма в движении Black Lives Matter, требование которого — не просто прекратить убийства чернокожих (это не сделать анализом белого взгляда), но ликвидировать институт полиции. Это правда — вина не нужна, как не нужна полиция, и дерьмо надо снести, но угрожающий радикализм Мотена функционирует на территории культуры, вызывая куда больше восхищения у крупных культурных институций, университетов и издательств, чем либеральная компромиссность и вера в универсализм Инглиша.

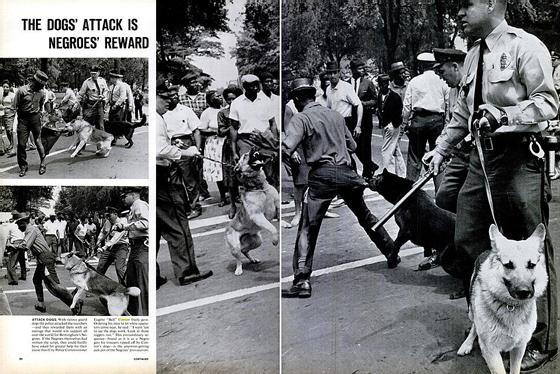

Разворот из журнала LIFE за 17 мая 1963 года

Разворот из журнала LIFE за 17 мая 1963 годаЧерная поэтесса Клаудиа Ранкин, как и Мотен, отказывается считать, что между расами достигнут примирительный консенсус, — она говорит от имени «разгневанных черных в пострасовой Америке», критикуя в том числе и идею post-blackness, «постчерноты». Она желает разозлиться, и ей помогает в этом воображаемый мотив отражения и сходства. Она фантазирует о том, что думает о ней белый мужчина: «И что я услышала? “Я не обязан отчитываться перед тобой, черная девчонка”. И хотя, когда я последний раз смотрелась в зеркало, я выглядела как моя черная мать, а не так, как она выглядела, когда была черной девочкой, я подумала о себе словами из стихотворения — черная девочка — и разозлилась еще больше. И хотя я понимала, что это я думала за него, а вовсе не он сам говорил мне это, все же, когда оскорбление на самом деле нанесено, это оскорбление слышно везде, даже в воображении». Это почти буквальное определение воображаемого в лакановском смысле (и когда в этом тексте я пишу о цвете кожи как о воображаемой категории, я имею в виду именно его). Да, угнетение существует, и цвет кожи имеет значение для другого, но сам «черный» субъект ведет диалог с зеркалом, завороженный своей воображаемой идентификацией с образом черной матери, — и слова «белого другого» о «черной девчонке» возникают как фантазм.

Возможно, это тупик, но тупик, заслуживающий большого внимания.

Но что делает это сопротивление, это неприятие того, чтобы свести черное тело к означающему, с которым можно обращаться как с означающим и через него получать доступ к телу? Почему гнев, недиалектически связанный с отражением в зеркале и родственным сходством, а также предполагаемыми мыслями белого мужчины, должен оставаться в воображаемом? Влияет ли настаивание на принципиальной несводимости черного тела в искусстве на насилие над черным телом в обществе? Или все сводится к «позитивной» цензуре?

Возможно, это тупик, но тупик, заслуживающий большого внимания. Можно вспомнить психоаналитические и марксистские максимы: субъект существует за пределами понятия об идентичности, какой бы уникальной и ненормативной она ни была, цвет кожи — воображаемая категория, хотя и играющая роль в социальном конструировании различий, нет коллективной памяти предков, сообщающей потомкам о наследственном опыте рабства, как нет коллективной психики и бессознательного, потому что для них нет общего носителя; зато есть коллективное знание — дискурс со всеми его биологическими и техническими носителями, и этот дискурс действительно может быть параноидальным по веским причинам; знание о том, что черный человек с большей вероятностью может подвергнуться насилию — как говорит та же Ранкин: «Когда ты черный в Америке, надо следить за движениями, жить так, чтобы то, что белый взгляд проецирует на твою черноту, не оборвало твою жизнь, так что вечно думаешь: стоит ли идти по улице ночью? Можно ли держать в руке Skittles? Можно вынуть мобильный? Если он случайно сверкнет в темноте, не подумает ли кто, что это пистолет? Когда уже я смогу просто быть?» Она намекает на случаи немотивированных убийств чернокожих, основанных на подозрениях, заключенных в «белом» взгляде, и на деталях, которые спровоцировали эту паранойю.

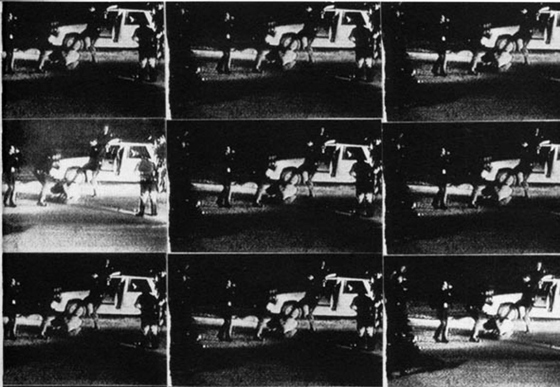

Дэнни Тисдейл. Из серии «Катастрофы». «Избиение Родни Кинга полицейскими», 1992

Дэнни Тисдейл. Из серии «Катастрофы». «Избиение Родни Кинга полицейскими», 1992Рабство в Америке было отменено в 1865 году, на четыре года позже, чем крепостное право в России. Рабам были дарованы свободы — ведь начиналась массовая индустриализация, и вместо сельскохозяйственных рабов странам нужны были города и заводы, не закрепленные на земле крестьяне, а рабочие. В Америке не было Октябрьской революции, и бывшие рабы, хотя и постоянно прибавляя в юридических правах и гражданских свободах, становясь «полноправными гражданами» («Гражданин» — ироническое название книги стихов Ранкин), оставались и остаются наиболее экономически угнетенной и социально незащищенной группой, которая так никогда и не размылась и не смешалась с белым населением. Сегрегация, которую видно на уровне цвета и концентрации тел в пространстве, не даст забыть о том, что у угнетения сегодняшнего дня был генетический источник в иной экономической формации, основанной на акте фундаментального насилия.

Бывшие крепостные в России, которых не вывезли из далеких стран, а закрепили на собственной земле, никак не отличались цветом от своих крепостников, но, не случись революции, составили бы такую же печальную основу «нормального» капитализма, который якобы так и не был построен. Сейчас сложно сказать, кто из тех, кто угнетен в России, является прямым наследником рабов и кому следует требовать ретрибуций от нынешнего порядка. Критерий исторического генезиса и общинной травмы, запечатленной в теле, в этом случае не годится.

Бывшие рабы России не помечены цветом, который бы послужил основой для их взаимной идентификации и солидарности. Вряд ли русский национализм можно считать подходящей заменой. У них нет повода говорить о травме рабства, о том, как их отцы подвергались символической кастрации, поскольку помещик обладал правом первой ночи; как у матерей отнимали детей, о кровавых сценах порки, которая навсегда запечатлелась в их глазах и стала основой их идентичности. У ужаса невольничьего тела, описаний которого достаточно и в русских источниках, нет наследников — все слишком далеко, и никто не скажет, что его Эдип сконструирован через рабскую позицию их праотцев. Кажется, это могло бы помочь найти другие пути для солидарности — но этого не происходит. Можно перечитывать Некрасова, но это не так распространено, хотя еще долгое время после Великой Октябрьской революции он оставался важным автором. Теперь единственной объединяющей травмой делают коммунизм. В наиболее распространенной (либеральной) интерпретации эта травма расово и этнически не окрашена, и это не дает заметить цвет угнетения в текущий момент: мигранты также отмечены цветом, часто это оранжевый цвет спецовок. Но в России он виден контрастнее, чем в Америке, где к черному — справедливости ради — добавляют целый спектр коричневых, хотя помыслить современную трудовую миграцию в категориях цвета куда труднее, чем переходящее от феодализма к капитализму рабство.

Мария Магдалена Кампос Понс, «Семь сил прибывают по морю», 1992. Работа, основанная на реальных планах размещения рабов в трюмах

Мария Магдалена Кампос Понс, «Семь сил прибывают по морю», 1992. Работа, основанная на реальных планах размещения рабов в трюмахВ Америке, в том числе в музеях, школах, университетах и на биеннале, продолжают говорить о судах Линча, о трюмах кораблей, в которых везли предков сегодняшних жителей гетто, о коже, которая всегда выдает раба или потомка рабов и сигнализирует одновременно о его беззащитности и исходящей от него угрозе. Исследователи расы и визуальности подливают масла в огонь — заклинание раны, запечатленной в коже, поддержание неметафоризируемого статуса тела оказываются для академии и искусства важнее социальной критики. Но правда и в том, что социальная критика и культурный анализ, которые игнорировали бы черноту тех, кто угнетен, были бы слепыми.

[1] Michele Wallace, «Modernism, Postmodernism and the Problem of the Visual in Afro-American Culture» in «Out There: Marginalization and Contemporary Culture» (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990).

[2] Hannah Black. Fractal Freedoms, Afterall, 41. Spring/Summer 2016.

[3] Darby English, «Emmett Till Ever After» in «Black is Black Ain't» (Chicago: The Renaissance Society, 2013).

[4] Fred Moten, «Black Mo'nin' in the Sound of the Photograph» in «In the Break. The Aesthetics of the Black Radical Tradition» (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003).

Поцелуй Санта-Клауса

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен

28 ноября 202439658 В разлуке

В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым

22 ноября 202437599 В разлуке

В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах

14 октября 202440053 В разлуке

В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается

20 августа 202445318 В разлуке

В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»

9 августа 202445812 В разлуке

В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь

15 июля 202448123 В разлуке

В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым

6 июля 202448997 В разлуке

В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности

18 июня 202454641 В разлуке

В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова

7 июня 202453985 В разлуке

В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»

21 мая 202446269 Colta Specials

Colta Specials Colta Specials

Colta Specials